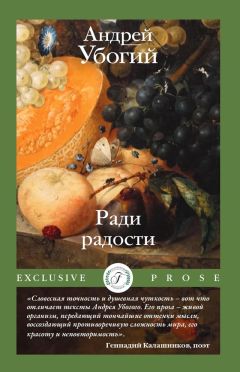

Текст книги "Ради радости"

Автор книги: Андрей Убогий

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ. Вообще-то, мы только их так называли – «голодные», то есть без запаса еды в рюкзаках, – а на самом-то деле редко когда удавалось поесть с таким наслаждением, как в этих самых «голодных» походах.

В них еду воспринимаешь особо, как милость, которою нас одарила дорога. Что бы ни подвернулось – гроздь ли горькой рябины, куст спелой смородины или калины, молодой кукурузный початок, земляничная россыпь в сосновом лесу, горсть липовых почек или сладкое корневище рогоза, – ты всему этому радуешься словно ребёнок подарку. Да и сам превращаешься, на это время в ребёнка. Ты с таким любопытством рассматриваешь, ощупываешь, нюхаешь, пробуешь очередной дар дороги на вкус, как бывало лишь в раннем детстве, когда ты познавал мир непосредственно – через его вкус, запах, форму и цвет. Это уже потом пришло время абстракций, умственно-отвлечённых понятий о мире; но абстракции порой напоминают замороженные продукты в пластиковых упаковках, те, что лежат в супермаркетах: через их целлофановый холод трудно почувствовать цвет, вкус и запах живой, настоящей еды.

В этом смысле голодный поход – это встреча с реальностью безо всяких посредников, так сказать, носом к носу. Уже ради этого – то есть освежения в себе самом чувства жизни – стоит странствовать с полупустым рюкзаком. Обычно мы брали с собой только чай да немного овса и изюма, чтобы подстраховаться на случай какой-нибудь крайней бескормицы.

Но встреча с реальностью, о которой я здесь рассуждаю, порой требует и труда, и терпенья. Разве просто поймать, а потом запечь в углях змею? Да пока нажжёшь сами угли, сойдёт семь потов. Или, шаря руками по илистой отмели, стоя по пояс в воде, собирать пресноводных перловиц или беззубок? А надирать ленты липовой заболони, потом крошить их ножом мелко-мелко – иначе не прожуёшь – и часа полтора варить суп из коры? А собирать чернику или бруснику, когда комаров вокруг столько, что ближайшие кочки, кусты, сапоги и свои распухшие руки видишь в каком-то звенящем дыму? А выдирать корневища рогоза, ощущая, как под ногами зыблется, чавкает и пускает болотные газы трясина?

Но всё равно, как бы ни было трудно, эти хлопоты по добыванию пищи были некой игрой, в которую ты играл с детским, давно уж забытым азартом. Возвращенье к ребёнку в себе было главным, что ты находил в этих самых «голодных» походах.

Не забудем и то, что вместе с движением к личному детству ты приближался и к детству всего человечества. Ведь собирание разных плодов и кореньев, моллюсков и листьев, ягод, зёрен и почек, которым ты занимался в походе, было именно тем, чем на самой заре человечества занимались и первобытные люди. Ещё прежде того, как они научились рыбачить или охотиться – или тем более возделывать землю, – они просто-напросто собирали то, что им дарил мир. Наверное, и Адам со своею лукавой подругой, когда были выдворены из Эдема, стали шарить в траве или листьях деревьев, отыскивая что-нибудь на пропитание.

Но ведь это же значит, что мы, собиратели, как бы двигаясь вспять по пути человечества и приближаясь к его, человечества, детству, становимся ближе и к раю. Нас больше не отделяют от него те препоны и стены, которые воздвигла цивилизация; собирая плоды и коренья, мы слышим дыхание райских садов, потому что живём в это время вот именно тем, что Бог дал…

ГОРОХОВЫИ СУП. Приходилось ли вам есть настоящий гороховый суп? Может статься, и нет, потому что такой суп готовят в немногих, особых местах.

Я всегда удивлялся: почему никакой из супов, что мне доводилось поесть, не шёл ни в какое сравнение с тем гороховым супом, которым меня, как дежурного доктора, кормили в больнице? Все иные супы – в том числе и гороховые, но «небольничные» – были словно бледные копии с оригинала, дышавшего жизнью и силой. Такой густоты, аромата и вкуса, как в больничном гороховом супе, нельзя было встретить нигде: ни в гостях и ни дома, ни в простецких столовых, ни в дорогих ресторанах.

Но вот как-то раз судьба занесла меня в крымский посёлок Вилино. В центре его располагалась столовая, там кормили сезонников, приезжавших на сбор винограда. И вот сижу я в полупустой столовой, попиваю вино прошлогоднего урожая и жду, когда будет готов мой любимый гороховый суп. Спешить некуда – в Крыму вообще торопиться нельзя, – и я с интересом разглядываю, как за стойкой раздачи, отделяющей залу столовой от кухни, меж огромных кастрюль неторопливо и важно проплывают грудастые поварихи. Вот одна из них сняла крышку кастрюли – взлетел, клубясь, пар – и, помешивая шумовкой, стала что-то высматривать в недрах бурлящего варева. Судя по запаху, это и был долгожданный гороховый суп. Но странно: над рыжим, бугристым, клокочущим озером супа время от времени появлялись два треугольных плавника. Можно было подумать, что в супе гоняются друг за другом акулы. «Что за диво?» – недоумевал я. И вдруг повариха, засучив рукава, ухватила сначала один, а потом и другой треугольник и, натужась, потянула их из бурлящего варева.

Я подумал, что брежу: из недр клокотавшей кастрюли, словно подлодка из океанских глубин, всплывала громадная, страшная морда свиньи! Волны супа стекали с её оскаленного рыла, оставляя кружки моркови и лука на кожистых складках, а звериные глазки смотрели пронзительно-злобно…

Повариха, кряхтя, перебросила эту громадную голову в эмалированный таз, отёрла лоб тылом ладони и крикнула мне:

– Ну что, суп-то есть будешь?

И вот уже я – вместе с тарелкой густейшего и ароматного супа – нёс от стойки раздачи и разрешение давнишней загадки. Теперь-то я знал, почему лишь в огромных больничных котлах – да в кастрюлях такой вот столовой – гороховый суп получается так наварист и густ. Ибо где ещё можно сварить – целиком! – свиную голову, которая и превращает обычный гороховый суп в кулинарный шедевр?

ГРИБНАЯ РАДОСТЬ. Тема грибов начинается в сумраке леса, с треска веток под сапогами, со шмыганья разных там мышек-лягушек в ногах, с паутины, которая липнет к лицу, и с бродильного запаха лиственной прели, чем гуще который, тем больше шансов вот-вот набрести на грибы. А тут ещё космы лишайников и нашлёпки зелёного мха на стволах, и далёкие крики: «Ау-у!», и огненный куст бересклета, который заставил тебя обойти вкруг него, любуясь на алые ягоды-серьги и розово-полупрозрачные листья.

Но недаром же то, чем ты занят сейчас, называют «грибная охота». Желание найти гриб нарастает в душе с такой силой, что первый сегодняшний боровик появляется, кажется, даже не столько из вороха рыжей листвы возле старого пня, сколько именно из твоего желания отыскать его. Словно вспышка, округлая бурая шляпка на миг ослепляет – ты содрогаешься, как от удара, – а потом со счастливой улыбкой падаешь перед грибом на колени…

Можете, если угодно, смеяться, но в этом тягостном, всё нарастающем напряжении поиска, затем краткой вспышке-разрядке что вдруг сменяется приступом слабости – в этом есть нечто почти эротическое. Во всяком случае, я нередко встречал в лицах молодых женщин, выходящих с полной грибною корзиной из леса, такое счастливое изнеможение, словно они только что предавались любви, а не просто искали грибы.

Но мы отвлеклись. Грибная охота – ещё не кулинария (а пишем мы именно кулинарный словарь), но всего только подступы к ней. Пропустим, пожалуй, и то, как мы – еле живые, в поту, в паутине и лиственном соре – вышли из леса (сделав пару вёрст крюку, до крови сбив ноги, но всё же не бросив корзину с грибами), пропустим то, как потом до полуночи всей семьёй перебирали грибы и как всё в квартире пропахло грибным духом, и приблизимся сразу к столу, на котором, средь прочих закусок, стоит миска солёных груздей.

Да, внешне они неказисты. Даже сахарно-белые кольца лука, которыми сверху присыпаны эти буро-зелёные ломти, даже горка сметаны, белеющей на краю грибной миски, не очень-то добавляют им привлекательности. Грузди кажутся вялыми, сонными, и не скажешь, взглянув на них мельком, что это одна из прекрасных закусок. К тому же осклизлые эти лепёшки так и норовят ускользнуть из-под вилки, которою ты, раздражаясь всё более, тычешь в грибную тарелку. Не хватало ещё – как порой и бывало – неловким движением вытолкнуть скользкую эту лепёшку на стол и потом, чертыхаясь, ловить на испачканной скатерти груздь, который – ах ты, зараза! – уползает всё дальше и дальше, скрываясь то за бутылкой «Столичной», то за гранёною вазочкой с винегретом. В конце концов – ну, не мерзавец ли? – гриб прыгает на колени красивой соседке, которая охает – и, скорей всего, с этой минуты тихо возненавидит тебя…

Но допустим, что всё обошлось и ты загарпунил груздь тяжёлою вилкой с пожелтевшим от времени костяным черенком. Теперь аккуратно зачёрпываем сметану: чтобы она покрывала половину гриба. Пока произносится тост и выпивается – залпом, на выдохе! – рюмка ледяной водки, сметана никоим образом не должна капнуть с гриба, а должна вся, вместе с груздем, оказаться на твоём языке, опалённом холодною водкой.

И вот тут для груздя настаёт его звёздный момент. Ух, как он захрустел, брызнул соком, как упруго затрепетал на зубах, как солёной волною обдало гортань и как ты, не в силах сдержаться, застонал, замычал, замотал головой! По тебе словно вдруг пропустили электрический ток: ты помолодел лет на десять, и глаза твои вновь загорелись азартною радостью жизни.

Ну что, по «вторительной», как говорил один мой знакомый? Тем более, гости, похоже, раскутали грузди: миска с ними пустеет стремительно, – и если будешь зевать, то придётся закусывать традиционной селёдкой.

ГРУШИ СТАРЫХ САДОВ. Бывало, бредёшь в одиноком походе и заходишь в какой-нибудь старый заброшенный сад на окраине тихой деревни. Здесь-то, думаешь, и пообедаю тем, что найду под деревьями да натрясу с узловатых ветвей. Вон стоят две полузасохшие яблони, чуть поодаль несколько слив, окружённых густой юной порослью, но взгляд привлекает конечно же груша – высокое статное дерево, редкое в наших калужских краях. Сейчас ранняя осень, и груша очень красива. Багрянец листвы отливает то синевою, то медью; желтовато-зелёные грушки висят высоко – не достать! – впрочем, эти, высокие, нам пока и не нужны. Вполне обойдёмся и паданкой – тем, что лежит меж корней, под шуршащей багряной листвой, испуская дурманящий винный запах.

Похоже, не я один люблю падшие груши – вон, сколько ос вьётся под деревом! Их гудение, их полосато-клубящийся танец всегда воскрешает далёкое детство, когда я увлекался изучением ос и когда книга Фабра «Жизнь насекомых» была для меня интереснее любых сказок. Надеюсь, что и сегодня, в память о былой дружбе, они со мною поделятся грушевым сладким обедом.

Первым делом снимаю рюкзак, разминаю затёкшие плечи, а уж потом опускаюсь на корточки и начинаю искать в траве самые сладкие, полу-сопревшие груши. Трудно даже сказать, что же именно заключено внутри их бурой потрескавшейся кожуры – каким словом назвать эту крупитчато-сочную, бурую мякоть? Это не то забродивший компот, не то грушевое варенье, не то вино – сладкое, очень душистое и даже немного хмельное. Стоит выдернуть из невзрачной коричневой груши её черенок – он отделяется с чмоканьем, словно пробка бутыли, – и мякоть груши начинает дразнить тебя терпким, хмельным ароматом. Эти сладкие груши не столько жуёшь, сколько именно пьёшь, глоток за глотком поглощая вино опустевших осенних садов…

И сейчас я прошу своего двойника, который уселся под деревом и, отгоняя вьющихся ос, поедает душистые груши: пожалуйста, не торопись! Когда ещё выпадет вот такой же пронзительный день, состоящий из золота листьев и синевы предосеннего неба? Когда ещё ты посидишь на жухлой траве, созерцая и ос, и деревья осеннего сада и слыша протяжный крик петуха из соседней деревни? И когда ещё вон тот лунь, что, раскинув белёсые крылья, кружится над садом, будет тебе так же близок и так интересен? Ты следишь за парящею птицей, лунь следит за тобой – и вы оба, созерцая друг друга, образуете как бы ось всего дня, на которой вращается всё его золото и синева…

Нет, всё же груши хмелят: трезвому взгляду навряд ли всё то, что он видит, покажется столь же таинственно-непостижимым. И эти деревья, и осы, и космы пожухлой травы, и твоя собственная ладонь, на которой лежит эта бурая груша, в разломе которой искрится коричневый сок, – что всё это значит, чего ждёт от тебя, и что хочет тебе объяснить? Но, боюсь, если я даже съем все груши этого сада, мне и тогда не приблизиться к тайне того, чем на самом-то деле является эта душистая груша, которую я держу на ладони…

ГУСИ. Вот сейчас, написав слово «гуси», я собрался порассуждать о гусе рождественском: о запеченных в нём яблоках, о коричневой корочке, чуть приставшей к жаровне и оттого ещё более вкусной, о гузках и крыльях – обо всём, словом, том, что так нравится нам смаковать за рождественской трапезой.

Но вдруг вспомнилось совершенно иное, и перо побрело по другому пути. Я вспомнил холмистую курскую степь, блестящий внизу, под холмом, пруд-ставок и гусиное стадо, вразвалку ковыляющее на водопой. Дорога спускается по косогору, и над ней дрожит марево, сквозь которое всё кажется зыбким и призрачным. Только резкие крики гусей сопротивляются зною: если б не этот бодрящий отрывистый рёгот, можно было б совсем одуреть от жары.

Гусям, видно, тоже невмоготу. Время от времени кто-то из них, вытянув шею, бьёт крыльями, но от этого никому не становится легче, и только горячая пыль завивается над косогором. И тут вожак – грузный, серый, огромный – принимает решение лететь. Шлёпая лапами, он разгоняется, и за ним, регоча, припускает всё стадо. Вот громадные птицы, одна за другой, начинают распахивать крылья, гнать ими пыль и – уже в облаке пыли – продолжается полубег, полулёт всполошённой гусиной станицы.

Поразителен этот порыв, этот бунт – против косной, мучительной тяжести жизни! Кажется, грузные птицы, чьи гузна почти волочатся в пыли, давно позабыли свободу и радость полёта и нет в мире сил, что способны поднять их на крыло. Но, видно, позор несвободы страшнее, и гуси, как им ни тяжко, стараются всё ж оторваться от пыльной земли, по которой всё чаще хлопают их могучие крылья…

Наконец вожак поджал лапы, и его серая туша уже низко-низко летит над землёй! За ним оторвался другой, третий – и вот уж всё стадо, шумя словно буря, несётся над косогором. Кажется, окажись на пути этих птиц, тебе снесут голову их громадные крылья. И вот уже гуси – быстрее, чем ты сумел описать их полёт, – стали падать на зеркало пруда. Они, словно бомбы, разбили-разбрызгали воду, и ещё долго над взбаламученным прудом стоял торжествующий, радостный рёгот гусей…

ДAP БОРОВСКА. Этот дар был вручён нам троим: мне, Виталию и Валере. Мы приехали в Боровск октябрьским пасмурным утром и, направляясь в Пафнутьевский монастырь, шли от автостанции в сторону храма Бориса и Глеба. Вдруг в одной из подворотен я увидел стоявшую на асфальте непочатую водочную бутылку. Немного посомневавшись, мы всё-таки взяли бутылку с собой. Хозяина всё равно нигде видно не было, и если б не мы, так следующий прохожий непременно б её прихватил. Всё в конце концов решили слова, которые произнёс кто-то из нас: «Это нам подарок, а от подарка отказываться грешно».

Мы продолжили путь мимо храма Бориса и Глеба, затем по мосту над Протвой, а затем по дороге вдоль поймы, откуда были видны купола и кресты храмов древнего города. Поднявшись к погосту села Роща и оттуда ещё раз полюбовавшись на Боровск, мы стали спускаться в долину реки Истерьма, к белеющим среди сосен стенам и башням монастыря. Нашли отца Зосиму, знакомого нам молодого монаха, затем отстояли долгую службу, а потом в пустующей келье, куда нас Зосима определил на ночлег, мы решили достать найденную нами бутылку.

– Вот, отец Зосима, сомневаемся: можно ли её употребить? Не отравиться бы, мало ли что там налито…

Зосима разрешил наши сомнения самым решительным образом:

– Ставьте бутылку на стол, маловеры! Я её отчитаю.

– Как это?

– По-нашему, по православному. Против силы молитвы никакая отрава не устоит. – И он, осенившись крестом, стал громко читать 90-й псалом: – …Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго…

Чуть не волосы дыбом вставали от гудения царственных слов, от их звука и смысла, от их торжествующей мощи.

– …На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу свою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия…

В молчании, что наступило, когда псалом был дочитан, даже бутылка, стоявшая посередине стола, и та, казалось, тихонько звенела, словно молитва физически действовала на неё.

Стоит ли говорить, что после «отчитки» мы смело разлили бутылку на четверых?

Зосима, подняв свой стакан, произнёс:

– Ну что, пост закончился, выпьем же, чтоб не впадать в грехи более тяжкие. Слава Те, Господи!

ДЖИМБОЛОС. Джимболос – есть такое чудесное крымско-татарское слово. Оно означает подбор винограда уже после того, как прошли сборщики, срезали большую часть урожая, с плантации сняли охрану, и на виноградник теперь может зайти каждый, кому не лень.

Нам было не лень, когда мы спускались с хребта Эчки-Даг и видели, как внизу, на небольшом винограднике, прилепившемся к склону, десятка полтора сборщиц уже садятся в тракторную тележку и как затем старенький «Беларусь», фыркая синим выхлопом, увозит их по дороге на Щебетовку.

– Джимболос, джимболос! – радостно восклицал мой двенадцатилетний сын Димка, кидаясь к рядам виноградных шпалер.

Курчавые, жёсткие рыже-зелёные виноградные плети только на первый взгляд были пустыми. Если нагнуться, пошарить в листве, можно было найти тяжёлые бледно-зелёные конусы, в которых ягоды были сбиты так плотно, что каждая гроздь напоминала кукурузный початок. Их и приходилось кусать, как початок, не отделяя ягоды одну от другой, при этом сладчайший сок брызгал на щёки, на руки, на грудь, и скоро все мы оказались засахарены с головы до ног. Такого сладкого винограда никому из нас прежде есть не доводилось.

– Это технический сорт, – пояснил Дим Димыч Марков, знаток Крыма и виноделия. – Он идёт на десертные вина.

Но мы и без вин уже были словно хмельными: и от нежданного угощения, и от полынного воздуха Крыма, и от тех видов, что нам открывались со склона. С одной стороны поднимались морщинисто-бурые волны хребта Эчки-Даг, сухие и древние, как лицо старика, а с другой стороны мерно накатывали на берег фиолетово-чёрные, в белых прожилках пены, тяжёлые волны Эвксинского Понта.

– Смотрите, дельфины! – завопил Димка, показывая рукой вдаль.

Мы всмотрелись. Действительно, по морской зыби катились округлые чёрные спины дельфинов. Не сам ли, подумалось, бог Посейдон нёсся на этих колёсах, стремительных, гладких, бесшумных? Вообще, ощущение, что мы оказались в Элладе, укреплялось едва ли не с каждой минутой. И сухие, кремнистые склоны холмов, и курчавая вязь виноградника, и ритмичные вздохи прибоя, а тут ещё и замелькавшие спины дельфинов – всё было античным и, значит, родным. Все мы, в сущности, родом из Греции, из античных камней и сыпучего треска цикад, из бодрящего зноя Эллады. Вот и виноград, что мы подбирали на склонах хребта Эчки-Даг, был тоже античным – каким-то немыслимо древним и в то же самое время таким молодым и живым…

Продолжение дня было тоже прекрасным. К вечеру мы добрались до Судака и заночевали в гроте меж Генуэзскою крепостью и Новым Светом. Смеркалось по-южному быстро; шум шоссе наверху затихал, зато нарастал шум прибоя внизу – там, где море вздыхало и пенилось в бурых камнях. Надвигалась гроза. Хорошо, что мы знали о гроте и успели залечь в его щель ещё до того, как обрушился ливень.

Всё, что мы видели из расщелины грота – скалы, море и мыс Меганом, – исчезло за белой кипящей завесой. В частых промельках молний казалось, что струи воды не срываются вниз со скалы, а возносятся вверх. Стало ясно: сегодня из грота мы больше не выйдем.

– Ну, что ж, будем ужинать! – распорядился по праву старейшего Дим Димыч. – Доставайте, что там осталось от джимболоса.

Буханку мягкого белого хлеба, купленного в Судаке, мы разрезали на четверых и раздали каждому по тяжёлой кисти сладчайшего винограда. Свежий, с кислинкою хлеб и виноградные сладкие ягоды так подходили друг другу, словно они были чем-то единым. Помнится, мы поглощали свой ужин в молчании, наслаждаясь им и прислушиваясь к грозе. Вспышки молний выхватывали из темноты нас, четверых сотрапезников, в отчётливо замерших позах – вот чья-то рука, вот кус хлеба, вот зубы, что впились в гроздь винограда, – как будто гроза решила нас сфотографировать в декорациях крымского скального грота, чтоб мы отпечатались в вечности. И – кто знает? – может, и впрямь эти снимки доселе хранятся в каком-то вселенском архиве?

ДИМЛАМА БУХАРЫ. Положа руку на сердце, должен сказать: я нигде не встречал столь же вкусной еды, как в Средней Азии. Вот даже не знаю, какое из тамошних кушаний взяться описывать. Может, плов, что я ел в Самарканде, за задворках парадной площади Регистан: золотистую гору из риса, моркови, гороха, на склоне которой лежал кус говядины? Или вспомнить ту ошхану на базаре Ургенча, где я объедался тушёными потрохами, столь вкусными, что я позабыл всё на свете, даже то, что мне пора ехать в Хиву? А лагман в Навои? А самса в Шахризабсе? А шашлык в Гиждуване? А ташкентский люля-кебаб?

Нет, лучше вот что, вспомню-ка я димламу Бухары. Я только-только приехал, поселился в старинном доме Мубиджона-аки – дому было двести семьдесят пять лет, а хозяину семьдесят пять, но оба казались на редкость сохранны – и пошёл поискать, где бы перекусить. Подходящая ошхона подвернулась неподалёку, на берегу Ляби-Хауза; бухарец сразу поймёт, о чём я говорю. Из блюд, что мне были предложены, я выбрал шурпу – душистую, в блёстках янтарного жира, – но всё же посетовал:

– Досадно: вторую неделю нигде не могу найти димламы!

Хозяйка всплеснула руками:

– Что вы говорите! А приходите-ка завтра вот в это же время – я приготовлю для вас димламу.

На том и расстались. И стыдно признаться, но на другой день свидания с димламой я ждал так, как, бывало, ждал встречи с какой-нибудь юной красоткой. С утра маялся и не знал, куда себя деть. Сходил в баню, что на Зелёном базаре, напился там чаю, потом листал книги в букинистической лавке, потом рассматривал украшения из фирюзы на лотках ювелиров, но мысли мои были всё об одном: «Как там моя димлама?»

Наконец настал час обеда. Хозяйка, приветливо улыбаясь, поставила передо мной на клеёнчатый стол синий чайник кок-чая, тарелку с тандырной лепёшкой, пиалу с густым, ароматным говяжьим бульоном и, наконец, глубокую синюю миску, в которой дымилась гора димламы.

Всё это было очень красивым, так сказать, ориентально-орнаментальным. Узоры тарелки, пиалы и миски, горячая пряная смесь димламы, витиевато-однообразная музыка, что доносилась в открытые двери от Ляби-Хауза, перестук молотков от ремесленных лавок, крики разносчиков – всё сливалось в единую арабеску, в орнамент из перетекавших друг в друга узоров, как зрительных, так и звуковых.

Но, когда я взял ложку и стал понемногу зачёрпывать димламу, я впал в забытьё и почти перестал понимать, где же я нахожусь. Мир, такой пёстрый и звучный, куда-то пропал, а осталась одна димлама. И сейчас из той трапезы я могу вспомнить только фрагменты. То лист капусты на ложке, то пятно солнца на рыжей клеёнке стола, то взгляд весёлой хозяйки, украдкой следящей за тем, как я ем, то тёплая мякоть лепёшки, которую я отрываю…

Но разделение мира на эту вот пёструю смесь происходило вовсе не от его, мира, ущербности, а, напротив, от изобильной его полноты. Окружающий мир был настолько богат, изобилен и щедр, что любая частица его представляла собой как бы тоже особенный, яркий и радостный мир. А уж димлама – та и вовсе казалась мне целой вселенной. Чего только не было в этой пёстрой, сочащейся груде: морковь и капуста, картофель и перец, куски мяса и жира, какие-то, мне неизвестные специи, – и всё это, словно живое, вздыхало и двигалось, когда ложка перемешивала димламу. Казалось, из этой вот яркой и пламенной смеси, томящейся в миске, можно создать ещё один мир, подобный тому, что уже сотворён.

Но, как я ни восхищался лежащей передо мной димламой, я азартно и жадно, мыча от восторга, её поедал. Я не мог удержать свою руку и ложку, не мог не жевать, не глотать – и, увы, димлама убывала. Ложка всё чаще стучала о дно, и сердце сжималось: я чувствовал словно вину пред этим вот блюдом, которое я торопливо уничтожал… Из-за стола я встал с таким грустным видом, что хозяйка даже встревожилась:

– Вам не понравилось? Что-то было не так?

Но как было ей объяснить, что, напротив, её димлама оказалась столь хороша, что, когда она кончилась, мне стало очень печально? Я, как мог, успокоил хозяйку и расплатился – её кулинарный шедевр, как и вся еда в Азии, оказался на удивление дешёвым, – а потом вышел на улицу, на палящее солнце и пыль Бухары. Печаль сытости мало-помалу меня отпускала той порой, как я брёл по глиняным улицам, меж саманных дувалов, тандыров и кузниц, но мне ещё долго мерещилась синяя миска, в которой дымилась гора димламы…

ДОБАВКА. Такое знакомо, наверное, многим. Только сядешь к обеденному столу, распробуешь какое-нибудь, особенно нынче удавшееся, любимое блюдо – овощное, к примеру, рагу или макароны по-флотски – и вдруг почувствуешь шевеленье неясной тревоги. Что-то мешает тебе наслаждаться едой безмятежно, что-то царапает душу и наполняет её почти страхом – глубинным, подспудным, но всё-таки страхом пред будущим. И почти машинально, сам не успев осознать, что с тобой происходит, спрашиваешь хозяйку, причём спрашиваешь каким-то заискивающим, именно что испугавшимся голосом:

– А добавка есть?

Она улыбнётся тебе, как ребёнку, и, утешая, ответит:

– Есть, есть, не бойся…

И как груз упал с плеч, сразу стало спокойнее, легче, словно развеялась некая мгла впереди. Может, это смешно, но для меня без добавки и обед не обед. Причём совершенно не важно, велика ли она, но добавка должна обязательно быть, чтобы страшная истина «скоро конец» (а она ведь маячит почти за каждым явлением жизни, да и за всей жизнью в целом) была хоть немного прикрыта, замаскирована существованием добавки.

По сути, надежда на то, что к трапезе будет добавка, есть надежда на нечто большее, чем просто-напросто продолжение еды. Ожидая добавки, я смутно надеюсь, что земной наш конец ещё не конец и тогда, когда он настанет, явится щедрая и милосердная чья-то рука и предложит нам некое продолжение жизни – уже после того, как она завершилась. Можно сказать, мы и живы-то только надеждой на то, что в пустыне грядущего нам будет явлено нечто отрадное, то, ради чего нам и стоит терпеть эти тяготы жизни. Мечта о добавке – надежда на то, что дары бытия бесконечны.

А можно на всё посмотреть и с другой стороны. Вот сейчас, живя свою жизнь, я уже получаю добавку и должен быть благодарен судьбе. Ведь мой путь, в общем, пройден: позади тридцать лет хирургии, позади путешествия, позади целый воз семейных забот и трудов – позади, словом, жизнь. Можно было б уйти и сейчас – как говорил один герой Достоевского, больше сорока лет живут только конченые мерзавцы – но так уж случилось, что мне выпала некая как бы добавка: жизнь после прожитой жизни. Что, как не добавка и то, что я слышу агуканье внучки Анюты (ей на днях исполнился месяц), и то, что я до сих пор могу размышлять вот над этой, пестрящей помарками рукописной страницей?

ДЫНЯ. Выбор дыни на рынке – процесс, доставляющий радости чуть ли не больше, чем её поедание. Сам выход за дыней – уже праздник, особенно в августе, в ту изобильную пору, когда за зелёными горами полосатых арбузов почти не видны кепки их продавцов, а запах дынь, персиков, груш, слив и яблок затопляет ряды гомонящего, шумного рынка.

Рынок в августе – торжество земледелия. Всё, что может дарить нам земля – как калужские, местные супеси или суглинки, так и южные чернозёмы, – всё лежит на лотках и прилавках, всё радует глаз живописным разнообразием. Чего стоят одни помидорные алые груды, или холмы разноцветных, словно светящихся, перцев, или снопы пряно пахнущей зелени – укропа, петрушки, кинзы, базилика и рукколы, – меж которыми бродишь, как в райском саду? А вёдра вишен? А банки смородины – белой, красной и черной, – при одном виде которых рот уже полон слюной?

Но сегодня нам нужны именно дыни. Поэтому, не отвлекаясь на прочие искушения и соблазны, мы будем искать дынный ряд. Ага, вот и он, здесь мы, пожалуй, задержимся. Выбор дыни, как и служение музам, не терпит суеты, поэтому надо сначала прийти в себя, настроившись на созерцательно-благостный лад.

Главный помощник при выборе дыни конечно же нос. Зрение зачастую только мешает, отвлекая на мелочи и пустяки, но всего больше мешает сейчас продавец, суетливый и масляноглазый, который назойливо суёт тебе дыню в руки, восклицая:

– Командир, возьми эту! Ай, хороша! Потом скажешь: спасибо, Ахмет!

Приходится остановить его:

– Не мельтеши!

Ахмет обиженно замолкает, и вот теперь наконец можно спокойно взять дыню в руки, понянчить её, как младенца, и подержать возле лица. Да, запах есть, но он сыроват, ещё с зеленцой – значит, дыня незрелая. А вот у этой, которую ты взял следом, наоборот, ощущается переспелая вялость. А третья – так та вообще лишена всякого запаха; её-то, кстати, и предлагал мне Ахмет, в масляных глазках которого обида сменилась на уважение: мало кто выбирает дыню так кропотливо, как это делаю я.

Приходится перенюхать чуть не два десятка разнообразных дынь – больших и маленьких, золотистых и зеленоватых, шершавых, как пятка, и гладких, как камень-голыш, – пока наконец не почувствуешь как бы толчок изнутри и внутренний голос не скажет: «Да, это она!»

Вообще, мир запахов – удивительный мир, и о нём об одном можно писать целую книгу. Недаром пророк Магомед говорил: «В земной жизни больше всего я любил женщин и ароматы». Вот и дынный, такой сладковатый и тёплый, податливый запах чем-то напоминает женщину: в нём есть что-то неуловимое, полное неги и обаяния – то, от чего уже не оторваться. «Да, это она…» – думал ты, прижимая избранницу к сердцу. Пусть она с виду и неказиста, с одного бока помята, а с другого зеленовата, но запах её, словно ласковый ветер, обвеял тебя и позвал за собой…

Этим тёплым её ароматом потом будет пропитано всё: и рюкзак, в котором ты понесёшь дыню домой, и твои руки, в которых лежало шершавое, продолговатое дынное тело. Даже в салоне автобуса, который тебя повезёт на Бушмановку, люди будут оглядываться с удивлённой улыбкой: запах дыни будет их волновать, пробуждая, быть может, какие-то давние и сокровенные воспоминания.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?