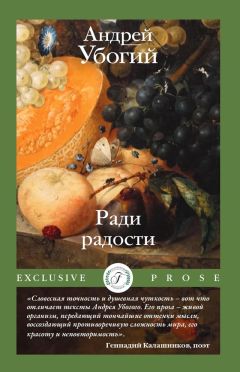

Текст книги "Ради радости"

Автор книги: Андрей Убогий

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Но всего интереснее было то, как дышала опара. Чугунные чаны, в которых она подходила, казались живыми: в них шевелилась землистая вязкая масса. Вот тяжёлая, сонная туша опары вздувалась горбом, из её глубины поднимался пузырь, потом пузырь лопался, и его лоскуты оплывали по стенкам… Отчего-то – быть может, по совпадению звуков? – мне вспомнился академик Опарин, чью теорию о зарождении жизни упорно вбивали нам в головы в школе. Сейчас её мало кто помнит – первичный бульон, грозовые разряды, комочки белка, что сбивались, как масло во время пахтанья, – но когда я смотрел на живую, вздыхавшую и опадавшую массу опары, когда слышал те вздохи и всплески, которыми сопровождался процесс созревания теста, то мысли Опарина о самозарождении жизни не казались такими уж дикими.

Из забытья – я, похоже, заснул в своём сне – меня выводил звон заслонки печи. Молодуха с распаренным потным лицом запускала в печь кочергу и с грохотом выволакивала оттуда чугунные хлебные формы. Жар, и так нестерпимый, становился настолько силён, что глаза начинали слезиться. Но огненной, с алым лицом, молодой рыжей бабе этот жар был привычен – в ней и самой было жара не меньше, чем в раскалённой печи, – и она, весело перекликаясь с товарками, гремела тяжёлыми хлебными формами по большому столу. Вот она с грохотом опрокидывала лотки, и на столе появлялись бруски золотистого, чуть подгоревшего хлеба.

– Эй, студент! – слышал я оклик. – Хочешь хлебушка?

Я вставал со скамьи, делал шаг и протягивал руку, а румяная баба огромным ножом отсекала мне треть горячей буханки.

– Только сразу не лопай, – смеялась она. – А то кишки сварятся!

Бабы-пекари лили воду, таскали мучные мешки, раскладывали по формам тягучее тесто, гремели печными заслонками, двигали чаны и что-то кричали; но вот сумрак сна как-то странно редел, голоса перекликавшихся женщин становились всё выше и отдалённей, и я просыпался…

ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Стоит подумать о детстве, как в памяти возникают картины, сначала размытые и наплывающие друг на друга. Но в череде этих образов едва ли не самым отчётливым будет то, как я, щурясь от жара, палкой выкатываю из мерцающей угольной груды обгорелые клубни картофеля. Выходит, картошка – своего рода ключ к детству; и стоит вложить этот ключ в замки памяти, как двери прошлого туго расходятся, и открывается анфилада из комнат, уводящая в зыбкий сумрак былого.

В самой дальней из комнат, какую я вижу, мне года три. На огородах Выгорного только что выкопали картошку, и бабушка вилами сгребает сухую картофельную ботву. Эта ботва лежит рыхлыми кучами, напоминающими кровли хат в нашей деревне. Да, я застал ещё время, когда кровли были картофельными, а полы – земляными; помню, как было приятно нырнуть от жары в двери хатки, накрытой огромною шапкой курчавой ботвы, и ощутить босыми ногами прохладную гладкость земли. И пахло в тех хатах обычно всё той же картошкой – варёной, толчёной и киснущей с хлебными корками для поросёнка (тут я отсылаю читателя к букве «ч»: «чугунок поросёнка»).

Но вернёмся на верхние огороды. Что мне, трёхлетнему, было всего интересней? Конечно, костёр. А кроме сухой картофельной ботвы, там жечь было нечего, и бабушка, поддавшись моим уговорам, подпаливала кучу ботвы. Поначалу огня было мало, зато много дыма, густого, молочного, растекавшегося по земле. В этом дыму слышался треск и время от времени мелькал язык алого пламени.

Подобрав с земли пару картофелин, я бросал их в костёр. А огонь поднимался всё выше и трещал всё азартней; докрасна раскалённые плети ботвы какое-то время держали свою хрупкую архитектуру, и костёр напоминал рыхлый клубок раскалённой, светящейся шерсти. Но скоро всё рушилось, взлетал сноп искр, и на пепелище лежали, чернея, лишь два обгорелых картофельных клубня. Вот их-то я и выкатывал палкой.

– Бабушка, ешь! – кричал я. – Знаешь, как это вкусно?

Бабушка делала вид, что кусает горелый бок клубня, смеялась, а следом хватал свой обугленный клубень и я. Горячий, он пах очень вкусно и сытно, но зубы, вгрызаясь, хрустели в непропечённой картошке, как в яблоке.

На то, чтобы научиться запекать картошку, у меня ушло лет пятнадцать. Всё детство и отрочество приходилось либо грызть непропечённые клубни, утешая себя поговоркой «горячее сырым не бывает», либо хрустеть коричневыми угольками. Не получалось у нас, пацанов, угадать ту минуту, когда нужно раскапывать угли и выкатывать картофелины из костра.

Настоящую, правильную картошку я смог испечь лишь где-то ко времени окончания школы. Это было в ясный день октября на берегу речки Калужки. С отцом и матерью, тогда ещё совсем молодыми, мы развели костерок и дождались, пока нагорит достаточно углей, обернули картофель блестящей фольгой – эта новинка тогда только входила в наш быт – и закопали сияющие картофельные шары, напоминавшие ёлочные игрушки, в розовый ворох мерцающих углей. Сидели бок о бок, смотрели с обрыва на реку – на то, как она бесконечно сплетала жгуты своих струй, завязывала и распускала узлы водоворотов и как изумрудные космы водорослей мотались в тугой, напряжённой струе, словно с кем-то прощаясь… День был настолько хорош, что казался ненастоящим. Золото листьев и небесная синь наполняли его; вот-вот, казалось, день хрупко треснет, как ваза, не выдержав сам же себя – своей яркости, ясности и чистоты, – и от ожидания этого становилось даже тревожно.

И вот тут – очень кстати – ты чувствовал сытный, надёжный картофельный запах, который горячими волнами тёк от костра. Этот запах, он создавал как бы фундамент, на котором всё остальное – то хрупкое, из чего состоял весь сегодняшний день: хруст подмёрзлой травы, синева в белых облачных перьях, бормотание реки, желтизна облетающих лип, паутина на ветках – всё становилось устойчиво-прочным, таким, что уже не боялось исчезнуть, как сон или дым. Картофельный дух придавал всему основательность и достоверность: он убеждал нас в реальности мира, сиявшего золотом и синевой.

А уж когда не один только запах, а сами дымящие клубни лежали на ярко-зелёной отаве, тогда чувство тревожного ошеломления этим солнечным днём сменилось покоем и осознанием того, что раз существует картошка, которую мы сейчас будем разламывать, крупно солить, а потом с наслаждением есть, то и всё, что мы видим вокруг, никуда не исчезнет, а будет и дальше уверенно радовать нас…

ПЕЧЬ. Не так уж и много в русском языке слов, которые являлись бы одновременно и существительным, и глаголом. «Печь» как раз из таких; и мне сейчас надо решить, описывать ли процесс приготовления блюд – то, как их следует печь, – или спеть оду печи как архитектурному сооружению?

Чувствую, перевешивает второе. И уже чешутся руки: так хочется написать про растопку печи, про то, как по-разному пахнут дрова – осина кислит, а берёза горчит, – как стынут руки, пока несёшь в дом стопку мёрзлых поленьев, и с каким костяным перестуком они высыпаются на пол у дверцы печи. А как приятно именовать печные детали: колосник, поддувало, загнётка, заслонка. Это, видимо, генная память: не так уж и часто я сам растапливал печь, но кажется, что я это делал всегда и на смертном, как говорится, одре не позабуду нехитрые навыки истопника.

Веселее всего топить печь берёзовыми дровами. Прежде чем складывать в стопку поленья, с треском оторвёшь лоскут бересты – это будет растопка – и вдохнёшь его свежий, с горчинкою запах. Всегда кажется: на бересте что-то написано, что из этих вот крапин и точек, рассыпанных по её золотому исподу, можно составить слова, только жаль, я не знаю ключа к языку бересты. И всегда жаль поджигать бересту, наблюдая, с какой безоглядной готовностью она отдаётся огню. Алое пламя коптит, чернеющий завиток сам собою свивается туже, и если сунуть горящую бересту под поленья, то уже через пять-шесть секунд озарённая пламенем топка начинает трещать и гудеть. Поразительно: только что дом был холодным, пустым, нежилым – и вот уж по стенам так сложно мечутся тени, как будто сюда в одночасье явились все люди, что здесь побывали когда-то: печь вызвала их даже с потусторонних полей…

Вообще, рядом с печью человек никогда не бывает вполне одинок. То его развлекут торопливые речи огня, то он любуется танцем пламени, то погружается в воспоминания, которые редко где так оживают, как возле пылающей, жаркой печи. И вспоминается, что удивительно, только хорошее – может быть, оттого что дурное сгорает в огне, вылетает в трубу, а в душе остаётся лишь свет и тепло, то есть именно то, чем так щедро и радостно делится печь.

Печь любую погоду, любое ненастье превращает в прекрасное – даже желанное – время. Ибо когда ещё так же уютно бывает сидеть у печи, как не в самую лютую зимнюю стужу или в промозглую осень, когда дожди льют дни напролёт? Иногда кажется, что ненастье для того именно и существует, чтобы мы с вами, усевшись поближе к печи и слушая дождь, что сечёт по окну, научились ценить основные, первичные радости жизни: тепло, свет, крышу над головой.

А уж если ещё и какую-то пищу мы с вами можем сготовить в печи, тогда вообще ничего нам не страшно. Чугунок ли картошки, горшочек ли каши, или просто, в конце концов, чайник, в котором свистит кипяток, – всё это тоже дарит нам печь. Не говоря уж о том, что печные – томлёные! – блюда обретают особенный вкус, которого никогда не достичь в какой-нибудь микроволновке. Потомившись в печи, впитав её жар, её силу, блюдо становится словно больше себя самого. Картошка тогда уж не просто картошка, похлёбка не просто похлёбка – нет, каждое кушанье, что побывало в печи, передаёт нам как будто частицу своей настоящей души. Сравните, кто может, ковригу ржаного пахучего хлеба, которая на деревянной лопате извлечена из печных жарких недр, с безвкусною булкой современного городского фастфуда. Их смешно даже сравнивать, это почти то же самое, что рядом с живою, смеющейся женщиной, в чьих глазах пляшут черти, а в голосе слышится страсть, поставить надувную резиновую куклу. И, может статься, я слишком наивен и старомоден, но я всё же надеюсь, что до виртуальных или резиновых женщин мы не докатимся, как и не променяем живую и настоящую пищу на её синтетические подобия.

ПЕРЛОВКА. К перловке люди относятся большей частью презрительно. В армии солдаты называют перловую кашу шрапнелью; ни в каком ресторане перловой крупы не найти днём с огнем; уважают перловку, похоже, одни рыбаки, для которых она – неплохая насадка при летней ловле в проводку.

Но недаром «перловка» – от старославянского «перл», то есть жемчуг. Вполне оценить всё значение перловой крупы может лишь человек, знакомый с жизнью не с одной только празднично-лицевой стороны. Так вот, вторым – после армии – местом, где перловка стоит во главе рациона, я считаю больничную кухню.

А в больницах что самое трудное? Самое трудное там это чувство сиротства и бесприютности, которое одолевает любого, кто коротает – в бессоннице или в тревожной дремоте – больничную ночь. Иногда кажется, что ты в мире последний – последний во всех смыслах слова – и потерявшийся в этой бездонной ночи человек. Порой раздаются какие-то гулы и стоны: так гудят то ли старые водопроводные трубы, то ли с натугой ползущие лифты, то ли сквозняки дребезжат незакрытыми створками окон, то ли стонут, забывшись, больные. Или это гудят – то мигая и притухая, то вновь загораясь – те синеватые лампы, что озаряют ночные больничные коридоры трепещущим, призрачным светом? Время от времени начинает казаться, что это гудит весь больной и страдающий мир, что он, как и ты, изнывает в тоске и сиротстве. Думаешь, утро уже никогда не наступит – ночь, словно едкая щёлочь, растворила все формы, предметы, все лица и голоса, – и ты обречён вечно маяться в зыбкой, бесформенной, стонущей мгле… В общем, пытаясь сейчас описать ночь больницы, я пытаюсь дать описание ада или, по крайней мере, земного его филиала.

Что же нам помогает всё-таки выстоять и пережить эту трудную ночь? Первым делом, конечно, медсёстры. Именно звонкие их голоса – эти, можно сказать, петушиные крики больницы – да ещё торопливая дробь каблучков оповещают нас, бедолаг, что ночь скоро кончится и что мы в этом мире не так уж и одиноки. Да, медсёстры уже спешат к нам в палаты, и мы подставляем свои ягодицы под бодрящие утренние уколы.

Но что закрепляет успех наступления дня? Конечно, тележка буфетчицы. Её перестук всё отчётливее доносится из коридора, следом слышатся и оживлённые голоса, а вот уже ты различаешь и звяканье мисок, и характерный двойной стук половника о стенки кастрюли. Зычный голос буфетчицы убеждает больных поскорей взять свою порцию утренней каши, и этот зов поднимает не хуже лекарств.

– Что сегодня? – интересуешься у соседа, уже выходившего в коридор на разведку.

– Перловка.

– Отлично!

По сути, не так уж и важно, какая именно каша нам будет предложена, по-настоящему изголодавшийся человек не будет копаться в меню, выбирая что-либо особенное, так и нам, пережившим тяжёлую ночь, сейчас всё равно, какой именно кашей латать те пробоины, что оставила ночь в наших душах. Перловка – ну, значит, перловка: чем проще, обыденней каша, тем лучше.

Подошла твоя очередь, ты протягиваешь тарелку буфетчице, и та, прокрутив половник в кастрюле, решительно-метким броском швыряет в тарелку горячую кляксу зернистой, дымящейся каши. Тебе сейчас словно выдали порцию жизни: вот, солдат, твой сегодняшний боезапас.

И до чего ж хороша эта тёплая, с рыжим масляным нимбом перловка! Её зёрна упруго пружинят и даже немного попискивают на зубах; вот бы, думаешь, и самому стать таким же упругим…

Маслянисто-тугая перловка жуётся легко, ты азартно работаешь ложкой, и вот уж тарелка пуста. Окликаешь буфетчицу:

– Мать, а нельзя ли добавки?

– Отчего же нельзя? – широко улыбается та. – У нас ночью как раз ещё двое преставились, вот их порции, милый, и забирай!

ПЕРРОНЫ. «Перроны» – звучит как название какого-нибудь итальянского или испанского блюда. Но я имею в виду платформы железнодорожных станций, на которых местные жители обыкновенно торгуют разнообразной едой. Для меня никакой ресторан не сравнится с перроном, особенно когда едешь на юг и каждая станция воспринимается как подарок и праздник на этом пути.

Как известно, в дороге хочется есть постоянно. И возможно, что именно голод обостряет все чувства: зрение, слух, обоняние вдруг становятся по-звериному чутки. Запах какой-нибудь жареной курицы ощущаешь с другого конца переполненного вагона; лицо грустной девушки, промелькнувшей в окне на случайной какой-нибудь станции, запоминаешь надолго, а все разговоры попутчиков, даже сквозь полудрёму и постук колёс, слышишь с удвоенной громкостью.

И такой вот, бодрый и помолодевший лет на пятнадцать, выходишь на солнечный шумный перрон где-нибудь в Россоши или Джанкое. В первый миг кажется, что вагон и весь поезд осаждает толпа нагружённых тяжёлыми сумками и коробами людей. Но по их крикам, перечисляющим и предлагающим всякую снедь, понимаешь: они не штурмуют вагон, а торгуют едой.

– Беляши, пиво, водка! – кричит тонким голосом толстая тётка.

– Кому копчёную рыбу? – почти что с угрозой хрипит коренастый, в наколках, мужик, высоко неся перекладину с полудюжиной золотых жерехов.

– Картошечка… Малосольный огурчик… Котлетка… – ласково и едва слышно шепчет старушка, с одышкой пробирающаяся через толпу.

– А вот раки! Варёные раки! – звенит голос девушки в ситцевом платьице.

Кому-то кричать и не нужно: их товар и так виден. Например, те, кто торгует сотовым мёдом: они несут на головах лотки со своим сладким товаром, и над каждым лотком вьётся множество ос. Кажется, что продавец балансирует зыбким столбом, состоящим из напряжённого гула и звона, из трепета крыл, и вот-вот уронит его на толпу…

Выбор непрост – хочется взять и того, и другого, и третьего, – но сегодня, пожалуй, мы остановимся на картошке, на малосольных огурчиках и на паре бутылок холодного пива. Окликаем старушку, волочащую по перрону такую огромную сумку, в которой она бы легко поместилась сама:

– Мать, а картошечки там не найдётся?

Старушка, оборотившись, враз оживляется, и глаза её светятся неожиданным озорством.

– Картошечки? А то как-же-ть, найдётся! – Она начинает рыться в тряпье, что натолкано в сумку, приборматывая при этом: – Сейчас-сейчас, хлопчики, я вам достану погорячее…

Кажется, что она роется в недрах картофельной грядки – так глубока и темна та сума, что стоит перед ней, – и вот наконец извлекает пакет отварной, пересыпанной луком-укропом картошки.

– Мать, а огурчики есть?

И старушка ныряет в другой угол своей безразмерной сумы-самобранки. Кажется, она может достать из неё всё, чего ни попросишь, что, в конце концов, целый мир помещается в ней. Но нам пока целого мира не нужно, нам хватит и огурцов, извлечённых старушкой, которые пахнут так вкусно, что даже слепой догадался бы: это именно малосольные огурцы.

Если б стоянка продлилась подольше, мы бы, наверное, что-то ещё попросили достать из волшебной сумы. Но проводница торопит нас, мы взбегаем по лязгающим ступеням вагона, затем вдоль состава бежит перестук буферов, и вот уж старушка с сумой отплывает от нас вместе с шумным, пахучим и пёстрым перроном. К сожалению – или, может быть, к счастью? – мне уже никогда не узнать, что хранилось в суме этой древней старухи со станции Россошь, но порой кажется, что самая главная правда о жизни, её, жизни, глубинная радость и боль, – скрыта именно в той суме полунищей старухи, торгующей на железнодорожном перроне. Больше того, я временами и сам себе напоминаю вокзальную эту старуху, потому что роюсь в собственной памяти, как она в своей безразмерной суме, то пугаясь, то радуясь каждой находке, которую мне удаётся извлечь из её глубины.

ПИВНЫЕ ПОДВАЛЫ. Вот почему классическая пивная – это почти всегда спуск под землю, в подвал? А если даже пивная располагается выше, то в её интерьере всё равно часто видишь попытку имитировать подземелье: тут и грубая кладка, и затемнённые окна, и полумрак, и низкие сводчатые потолки.

Историки пивоварения могут на это сказать, что изначально пиво и пилось в том месте, в котором хранилось, то есть, в подвалах. И напомнят, быть может, о доселе бытующем в Чехии «правиле седьмой ступени»: лучшее пиво то, что постояло именно на седьмой ступеньке подвального спуска. Да и пивная закуска – колбасы, ветчины, окорока – хранилась тоже в подвалах, естественно, там же устраивали и пивную.

Вот и моё знакомство с пивными – задолго до посещёния Праги, её шумных прокуренных «пив ниц», – началось тоже с подвалов. Было это в годы студенческой юности, благо Смоленск в конце прошлого века был богат и пивными, и пивом. Самыми популярными были два места: «на Николаева» и «на Дзержинского». И, помню, уже сам спуск в эти подвалы производил хмелящее действие. Полумрак закоулков и переходов, фиолетовый цвет грубых стен, колыхание табачного дыма под сводами и невнятный гул голосов – всё это вгоняло тебя в состояние, как сейчас говорят, «изменёнки». Казалось, что ты очутился в пространствах, как бы параллельных реальности, не вполне совпадающих с ней; казалось, что жизнь подземелья не то отстаёт, не то обгоняет привычную жизнь, что течёт наверху.

И это ещё нам даже не принесли заказанные шесть кружек «Ячменного колоса», пока на липком столе только полная пепельница да обрывок газеты с очистками воблы. Но вот подошла подавальщица, смахнула газету в мусорное ведро, туда же опрокинула пепельницу и в три взмаха протёрла стол влажной, пивом пахнущей тряпкой.

Отчего те минуты, когда мы ожидали заказа, а сумрак пивной так гудел и качался вокруг, – отчего они так волновали? Ожидание то ли разлуки, то ли, напротив, волнующей встречи – оно заставляло тебя озираться, невпопад отвечать на вопросы приятелей и неестественно громко смеяться их шуткам. Что-то особенное происходило вот в эти минуты в подземных пространствах пивной. Но толком понять, что же именно здесь происходит, ты не мог как тогда, в свои двадцать, так не можешь и ныне, в свои пятьдесят…

Как раз приносили и пиво. Подавальщица держала по три кружки в каждой руке; во всех шести пиво синхронно качалось – качались и блики на фиолетовых стенах подвала, качались и наши взгляды, следившие за перемещением пивных кружек в пространстве. Вообще, весь мир подвала казался неустойчивым и куда-то скользящим, только, схватившись рукой за тяжёлую кружку, ты мог задержать его зыбкое коловращение.

Начинали пить пиво спеша, задыхаясь, аж выдувая ноздрями глубокие ямки в податливой пене, и, лишь осушив по полкружки, могли отдышаться. Пивной хмель, да ещё на голодный желудок, накатывал быстро, и ощущение нереальности происходящего усиливалось до того, что хотелось спросить: «Где же я? И что значат все эти лица и звуки?» Но спрашивать было некого, и я искал помощи у пивного бокала, вновь приникая губами к его холодящему краю.

И вдруг – вместе с хмелем – к тебе приходила не то что отгадка, а некий намёк на неё. То, что было вокруг – этот сумрак и дым, кружки с пивом и низкие своды, – было словно уже не реальностью, а смутным воспоминаньем о ней. «Да-да, именно воспоминанием!» – радуясь слову-находке, ты повторял его про себя вновь и вновь. Вокруг длился словно бы сон о той жизни, которой ты некогда жил и с которой теперь, захмелев, расстаёшься.

Но хмельная мысль двигалась дальше, продолжая тебе открывать беспощадную истину происходящего. Ты вдруг понимал, что всё это, томительно-гулкое, вязко-сырое, что так неотвязно клубится вокруг – голоса и бокалы, и своды, и лица, и мгла коридора, и шум нарастающей ссоры в углу, за соседним столом, – это всё разлучает нас с жизнью, уводит туда, где нас больше не будет…

Фрейд, похоже, был прав: влечение к небытию есть один из важнейших мотивов нашего поведения. Груз жизни часто настолько тяжёл, что подспудно любой из нас жаждет отдыха и тишины, то есть в пределе мечтает о смерти. И вот как раз одно из тех мест, где мы с вами можем забыться, расслабиться и распустить узлы жизни, это пивные подвалы. В них мы совершаем, как это ни дико звучит, репетицию собственной смерти.

И вот именно то, что в подвалах обычно так сумрачно-гулко, так мрачно-могильно, придаёт пивным играм в смерть прямо-таки леденящую достоверность. Какая же это пивная, когда это склеп? Кажется, постучи сейчас в стену, отбей штукатурку – откроются ниши с костями и жёлтые черепа встретят нас костяными усмешками… Но, как ни странно, подвальные репетиции смерти никого не пугают. Пивные ломятся от посетителей, пиво льётся рекой, дым висит коромыслом, гвалт такой, что не слышно соседа, и поэтому думаешь: может, не так всё и страшно? Или то, что ты здесь себе понадумал, всего лишь хмельные фантазии, или же там, куда мы уходим, будет тоже накурено, шумно и тесно, точь-в-точь как в знакомых, привычных пивных?

ПОДАЯНИЕ В ТАРУСЕ. Вот уж воистину от тюрьмы да сумы зарекаться не стоит. Подаяние, например, мне принимать приходилось.

Было это в Тарусе, у входа на кладбище, на закате жаркого дня. Я пришел сюда пешком из Алексина. Путь вдоль Оки, по зною и пыли просёлочных долгих дорог, то спускавшихся к обмелевшей и тёплой реке, то забиравшихся на холмы окской поймы и петляющих меж деревень, – этот путь не на шутку меня измотал. И когда уже к вечеру я оказался в Тарусе, то вид мой, наверное, был в самом деле таким, что хотелось подать что-нибудь изможденному этому путнику в драных портах и пропитанной потом рубахе, в разбитых сандалиях и с трёхдневной щетиной на буром от солнца лице.

Но просил-то я не подаяния, а всего лишь кипятку, чтобы заварить себе чаю. Ну, не будешь же разводить костёр посреди улицы или тем более между могил, крестов и оград тарусского кладбища? Вот я и постучал посохом о калитку ближайшего дома, и на крыльцо вышла русоволосая полная женщина с лицом очень добрым и, как мне показалось сначала, немного испуганным. Почему-то я обратился к ней: «Дочка!» – хотя вряд ли она была много моложе меня самого. Но роль и внешность бродяги – они словно сами диктовали мне, что и как говорить.

– Дочка, – проговорил я осипшим, измученным голосом. – Мне бы… это вот… кипяточку бы мне… Уж будь ласкова, ради Христа…

И я протянул ей свою жестяную, помятую и закопчённую кружку – ту, в которой заваривал чай в одиноких походах. Женщина осторожно спустилась с крыльца – стало видно, что она беременна, – молча взяла мою кружку и ушла с нею в дом. Я ждал, опершись о калитку и наблюдая стрижей, что носились над липами кладбища. Минут через пять на крыльцо снова вышла хозяйка, и в руках у неё, кроме полной дымящейся кружки, был ещё большой ломоть белого хлеба, намазанный маслом и прикрытый толстым пластом колбасы. Времена тогда были тяжёлые, полуголодные – шло лето девяносто первого года, – и то, что мне вынесла добрая женщина, стоило дорого во всех смыслах слова.

Я принял милостыню – а это была настоящая мило – стыня, – смутившись, пробормотав: «Спасибо…» – а потом, помолчав: «Дай Бог здоровья…» Было немного неловко за то, что я словно выдал себя за другого – всё-таки до нищеты мне было тогда далеко, – но вместе с тем было радостно вдруг ощутить на себе свет людской доброты. Я начал есть подаяние тут же, не отходя от калитки – кружку с дымящимся чаем, чтобы она остыла, поставил на землю у ног, – и помню, как уходящая женщина, обернувшись с крыльца, улыбнулась…

А теперь, вспоминая тот вечер, я думаю: может, именно там и тогда, у ограды тарусского кладбища, я впервые почувствовал, что, по сути, любая еда – это именно милостыня и она нам даётся единственно из милосердия и сострадания?

ПОМИДОР. Уж если описывать помидор, так нужно петь в его честь настоящую оду. Начинать, например, можно так: «Помидор лучше даже не резать ножом, а разламывать, чтобы потом на его сахаристо-крупитчатый, алый разлом бросить щепоть крупной тающей соли…» Или так: «Вот мы достали из рюкзака помидоры, сыр, хлеб и уселись позавтракать на обочине затравеневшей дороги. Смешно даже сравнивать какое-нибудь высокопарное ресторанное блюдо, окружённое блеском серебра, хрусталя и фарфора, с этой вот истинно райскою трапезой…»

Оба эти начала, пожалуй, годятся – от них от обоих можно вести помидорную песню. Но Мнемозина – дама капризная, и её прихоти трудно предугадать. Почему-то сейчас, когда пришло время петь оду царю овощей, память стала высвечивать не сам помидор, а обочины темы: то, как я поливал помидорные гряды в Тиму на закате июльского жаркого дня. Что ж, доверимся памяти: у неё, как нас уверяют французы, хороший вкус.

Я был подростком двенадцати или тринадцати лет, а от нашего дома до водоразборной колонки идти было шагов триста: оттянешь все руки, пока донесёшь два полных ведра. Кажется, я и сейчас ощущаю, как в пальцы врезаются дужки вёдер и как ломит плечи и спину. Идёшь торопливым, напрягшимся шагом – скорей бы, скорей донести! – а колени порой задевают о вёдра, вода выплёскивается, и поэтому обе штанины снаружи мокры.

Но вот наконец огород. Ставишь ведра – они проминают пыльную землю – и с трудом разгибаешь замлевшие пальцы. Третью неделю стоит страшная сушь, и кусты помидоров поникли на колышках, как инвалиды на костылях. На них сейчас жалко смотреть: прямо-таки ощущаешь, как помидорам хочется пить. Скорей опускаешь в ведро поллитровую банку – она наполняется с жадным, утробным глотком – и льёшь воду под жилистый стебель, в ближайшую лунку. Из трещин земли, торопясь, вылезают жуки, пауки, многоножки, а вода проваливается в эти трещины как в пустоту. Лишь третьей банкой удаётся наполнить лунку по край, да и то на короткое время.

Зато помидор оживает. Его зелень свежеет, осанка почти на глазах выправляется – он уже выглядит не инвалидом, а бравым солдатом, – и, главное, он начинает свежо, пряно пахнуть. Когда же все лунки пролиты, а кое-где ещё даже стоят мутные лужицы пенной воды, этот запах, такой живой и бодрящий, слышен даже и с улицы, из-за забора, откуда ты носишь вёдра воды.

И оттого, что теперь помидорным кустам стало легче, становится легче и радостней тебе самому. Как будто, полив помидоры, ты напоил и себя и с себя самого хоть немного, но снял тяжкий груз бытия. Не так уж и часто за пятьдесят тобой прожитых лет ты так же уверенно чувствовал: сейчас ты помог самой жизни, и жизнь благодарна за эту подмогу. И мало когда ещё ты бывал так доволен и счастлив, как тогда, на тимском огороде, посреди пряно пахнущих, мокрых, оживших кустов помидоров…

ПОМИНЫ. Не удивительно ли, что при последнем прощании с человеком пируют? Пусть не везде это принято – евреи и мусульмане считают поминальное застолье необязательным, – но в большинстве культур и народов, провожая покойного на тот свет, устраивают поминки.

Понятно, что они больше нужны не усопшему, а провожающим, тем, кто пока ещё жив. И понятен психологический смысл поминального пиршества: во врата, так сказать, смерти, куда только что удалился покойный, легче смотреть, окружив себя тем привычным и утешительным, что сопровождало нас всю жизнь и стало почти её, жизни, синонимом, то есть едой.

Вообще, без обряда – сценария, по которому выстроены ключевые моменты нашего существования, – мы, похоже, не выживаем. Причём обряд – это же совокупное творчество не только нас с вами, ныне живущих, но и тех поколений, что жили до нас, и тоже держались обряда, который они получили от предков и передали потомкам. Обряд, в том числе и поминальный, это то, над чем потрудились все поколения народа, народ целиком, это действие многовековой протяжённости, в котором мы с вами и зрители, и участники одновременно.

Первое поминальное блюдо – кутья, то есть сладкая зерновая каша, которую должен отведать любой, кто явился на помины. Происхождение кутьи ещё древнеславянское, но лишь христианство наполнило это обрядное кушанье глубоким и утешительным смыслом. Зерно означает будущее воскрешение после смерти – «аще не падет в землю, не оживет», – а сладкие мёд и изюм, которыми сдобрена каша, говорят нам о сладости жизни в мире ином, «идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание». В этом смысле кутья – упование вечности, то есть последняя формула христианского Символа веры, но не изложенная словами «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», а выраженная с помощью риса, изюма и мёда.

За кутьёй подаются блины. Тоже древнее, исконно славянское блюдо – этот масляный диск пропечённого теста, так напоминающий солнце и солнце конечно же символизирующий. Вообще, выражение «поедание солнца», которое может казаться совсем уж язычески-примитивным поверьем и пережитком, отражает буквальную, строго научную, истину. Ведь, поедая что-либо, в том числе и блины, мы едим в прямом смысле слова солнечный свет. Откуда мука, из которой нам их напекли? Ясно, что из зерна. А откуда зерно? Да с того поля пшеницы, на которое лился солнечный свет, попадая на листья тучнеющих злаков и в них превращаясь в крахмал, клейковину, белок. Фотосинтез – то чудо, которое и превращает свет солнца во всё, что мы с вами едим: от блинов на поминах до самых затейливых деликатесов. Так что «поедание солнца» – метафора только на самый поверхностный взгляд, на самом-то деле жизнь и без всяких метафор так глубока и чудесна, что жизни, конечно, не хватит, чтоб надивиться на все её чудеса.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?