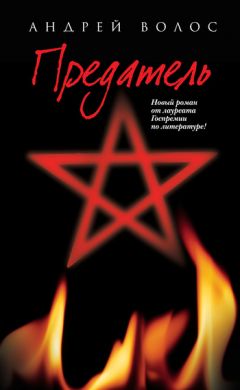

Текст книги "Предатель"

Автор книги: Андрей Волос

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Шляпа

Прежде деревянные кровати ежевечерне откидывались на ночь. В один прекрасный день их откинули навсегда, а поверх настелили деревянные нары; вниз тоже сунули что-то вроде деревянных поддонов. Благодаря предпринятым усовершенствованиям в камере, рассчитанной на двадцать четыре постояльца, могло бытовать больше сотни. В тяжелые дни вмещалось до полутораста.

Зверь ходит вдоль решетки, бессонно мотается туда-сюда, устремленно шагая от одной стены до другой только затем лишь, чтобы, упершись в железо, тут же развернуться и так же поспешно и собранно шагать обратно. Его переполняет напряжение, каждая жилка подрагивает и дергается, он погружен в настойчивое, деятельное ожидание – когда же, когда наконец откроется дверь?! когда он окажется на свободе?! Но двери закрыты, замки заперты, железо несокрушимо, и зверь снова и снова ходит, поспешно вырабатывая, выгоняя теплом и потом непереносимое напряжение своего существа. А если остановится, замрет, помедлит – оно тут же разорвет ему сердце, вспучит мозг.

Людям ходить было негде. Приходилось искать иные способы провести те восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд, что составляют полные сутки. Разговоры, рассказы о себе или горькие повести чужих несчастий не могли избавить от сознания бездарно утекающей жизни, а только оставляли что-то вроде похмелья.

Шегаев удивлялся, как быстро человеческое существо обретает новые понятия нормы, новую обыденность, как быстро находит в ней свои плюсы и минусы. Допустим, с высот прежней жизни преимущества и недостатки нынешней были бы вовсе неразличимы, однако сегодня это не делает их менее значимыми. Когда его впервые вывели в прогулочный двор, он, загнанный в квадрат кирпичных стен, с которых смотрели сторожа, трясся от холода, гнева и ненависти. Равнодушие взглядов с несомненностью доказывало, что в нем видят даже не зверя, а некое низшее существо – насекомое или инфузорию… Когда же по прошествии еще недели он оказался здесь снова, до охранников уже не было дела. Его занимало только небо – серо-голубое, холодное, чистое, притягательное, родное. Свежий воздух пах прелью, кошками, мокрым железом, откуда-то доносилось воробьиное чириканье, краешек низкого облака был подсвечен лучами солнца, а потом оно и само проглянуло ртутным пятаком сквозь пелены небесного тумана…

Раз в десять дней позволялось взять в библиотеке несколько книг. В числе сокамерников было несколько немцев, членов компартии. Один из них согласился заниматься с ним немецким. Шегаев обзавелся словарем, принялся с дотошностью исследовать законы грамматики, практиковаться…

Но все равно времени оставалось слишком много. Время представало здесь в виде неистребимой субстанции. Вязкое, густое – можно было резать его ножом, грызть зубами. По углам сводчатой камеры в плотном воздухе, c натугой вмещавшем запахи пота, табачного дыма, немытых тел и параши, светились четыре желтые лампочки. Окна закрыты железными «намордниками». Вонь, теснота, неумолчный гул голосов. Судьбы, одна за другой предъявлявшие все новые и новые подтверждения отчаянной несправедливости мироустройства…

Чтобы не сойти с ума, нужно было куда-то деваться. Требовалась какая-то лазейка, нора, в которую можно ускользнуть, оставив снаружи трясину нескончаемого времени.

Шегаев закрывал глаза.

Сначала он старался вытеснить из сознания все сколько-нибудь связные мысли, все отражения сиюминутности. Рассудок очищался настолько, что каждое некстати мелькнувшее соображение, каждая мелкая мыслишка, прежде неразличимая в обычной чехарде и мельтешении, отчетливо виднелась на успокоившейся глади. Можно было творить, вызывая картины неведомых вселенных. Звучные слова запомнившейся ему легенды тамплиеров намекали на возможность познания… даже обещали его!.. «Мир желтых солнц» – говорила легенда, и он погружался в этот мир, зримо вообразив его себе.

Наплывала тьма, полная жизни и вечности. Нескончаемый, огромный, бесконечный мир желтых солнц был всего лишь песчинкой в мироздании. Эта песчинка существовала наравне с мириадами иных песчинок, иных вселенных и космосов. Бесконечные пространства, их разделявшие, были обозримы в силу бесчисленности вселенных. Лепясь друг к другу, песчинки слагали ступени Золотой лестницы. Лестница вела к престолу Бога Великого, Бога Неизреченного! – так говорила легенда…

Казалось, он уплывал из камеры, растворялся в мироздании, как растворился бы в море кусок рафинада. Зрение не могло помочь, но представления существовали помимо зрения. В сознании возникали картины миров, столь же непреложные, сколь и переменчивые. Космос менялся космосом, и в каждом следующем обитали иные насельцы: люди, Леги, Арлеги, Араны, Отблески, Нирваны и Нирваниды, духи Инициативы, духи Силы, духи Познания, духи Гармонии, духи Света и, наконец, Эоны. И все эти обширные миры были всего лишь светильниками на лестнице, вздымавшейся к трону Великого и Неизреченного Бога!..

– И вот еще интересно: утверждается, что число измерений каждого следующего космоса равно квадрату предыдущего, – говорил Илья Миронович. – То есть если принять наш мир за четырехмерный (три измерения пространства и одно времени), то космос Легов имеет четыре в квадрате, то есть шестнадцать измерений, космос Арлегов – шестнадцать в квадрате, то есть двести пятьдесят шесть, космос Аранов – шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять… и так далее по тому же закону: но разве это загадочно?

Игумнов посмеивался, обескураженно разводя руками.

– При всей благосклонности к чужим выдумкам никогда не поверю, что мир и в самом деле устроен так, как говорит о нем легенда тамплиеров. Не потому, что все это совершенно нелепо с точки зрения доказательной базы. А потому что в этом случае он был бы вычисляем! Всякий, у кого достаточно времени, бумаги и чернил, способен – в пределе, разумеется, – просчитать все ступени этой их Золотой лестницы и достичь, в качестве приза, самого престола Бога Великого и Неизреченного! Возвести в квадрат, чтобы получить следующее значение, – что может быть проще этого ряда? Числа невообразимой величины – это тоже всего лишь числа, и если мы знаем закон, по которому их получать, если мы знаем алгоритм – мы знаем всё! Вот если бы сочинители этих легенд сказали, что количества измерений соотносятся по закону золотого сечения, я бы призадумался…

Игумнов взмахивал рукой, и уже ничто не мешало представить, что он стоит у доски, а пальцы, которыми дергает бороду, испачканы мелом.

– Если большее относится к меньшему, как целое к большему, тогда, милый вы мой, нам и в самом деле придется поломать голову над устройством Мироздания. Поскольку это отношение выражается числом иррациональным и представляет собой непериодическую дробь!

Игумнов клал воображаемый Шегаевым мел и отрясал руки.

– Конечно, в человеческом сознании велико стремление к рациональному. Нельзя жить, если не веришь в рациональность законов жизни. Протягивая руку за хлебом, ты предполагаешь, что возьмешь именно хлеб, а не камень и не лягушку. В сущности, всякий раз, приступая к тому или иному практическому действию, ты проверяешь свою гипотезу о рациональности мира. Если в руке и в самом деле оказывается ломоть хлеба, твоя гипотеза верна, а если лягушка – нет… Но, жуя хлеб, не следует забывать, что иррациональность окружает нас точно так же, как и рациональность. Плотник, сколотивший перила на веранде, просто не отдает себе отчета в том, что если высота этих перил – аршин и расстояние между двумя балясинами – тоже аршин, то он только что своими руками присобачил совершенно иррациональную укосину, длина которой, как это ни чудовищно, равна квадратному корню из двух и не может быть выражена конечной дробью!

* * *

Убежденный в своей невиновности проходит примерно такую же эволюцию сознания, что и смертельно больной, знающий о неизбежном и относительно скором конце. Начальный страх и подавленность, вызванные ошеломительной неожиданностью того, что с ним случилось, сменяются возмущением. Это возмущение некуда выплеснуть, никто не хочет вникать в совершенно разумные аргументы, подтверждающие несправедливость того, что происходит. Остается лишь кипеть наедине с самим собой, без устали – и без надежды на внятный ответ – спрашивая все одно и то же: но почему же именно я?! почему именно меня?..

Время идет, а ничто не меняется. Следователь, проведя два бестолковых допроса, забыл о нем. Может быть, его имя случайно вычеркнули? Может быть, о нем на самом деле никто не помнит? Неделя тянется за неделей, переполненная камера живет своей безумной жизнью, кого-то уводят на время, кого-то навсегда, вместо них появляются новички, каждый – со своей повестью, своим рассказом о несправедливостях, о невероятных вывихах здравого смысла, о нестерпимых обидах судьбы…

Возмущение гаснет. На смену возмущению неизбежно приходит смирение.

Два раза ему разрешали свидание. Капа исхудала, большие синие глаза смотрели на него с жалостью, с растерянностью, с укором, с любовью. У него стоял комок в горле. Если бы не надзиратель, если бы не тюрьма, он бы упал перед ней на колени, попросил прощения за все… Пятнадцать минут они смотрели друг на друга. Их разделяли две сетчатые преграды. Между ними, в проходе, переминался надсмотрщик. Капа принесла большую передачу. Принесла и фотографическую карточку, на которой была снята вместе с сыном. Карточку топтун выхватил, подозрительно рассмотрел и тычком вернул ей. Цепенея под его сверлящим взглядом, Капа все же сказала, что нашла Яниса Бауде, что Янис по-прежнему служит… (замялась и сглотнула окончание – «в органах»), что он был возмущен, когда узнал о произошедшем, обещал обязательно помочь, разобраться. И что ей очень трудно одной, и что Кирюша тоже любит его и ждет, и она уверена – все будет хорошо, и если он ни в чем не виноват, его скоро отпустят.

– Ведь ни в чем? – немо, одними глазами, спросила она от дверей.

– Ни в чем, – так же немо поклялся Шегаев. – Ни в чем, родная!..

Время, время… вязкое, неживое.

* * *

Шорох бумаги. Табачный дым.

– Что вам известно о планах свержения власти?

– О каких планах?

Чередько хмыкнул.

– Которые обсуждались в контрреволюционной организации.

Шегаев сцепил ладони, сжал изо все сил, гася приступ возмущения: ну сколько ж можно?!

– Я уже отвечал на этот вопрос. Мне ничего о подобных планах не известно. Я не знаю о таких планах.

– Хорошо, так и запишем.

Кивнув, следователь Чередько невозмутимо заносил его ответ в протокол. Перышко поскрипывало. Шегаев следил, как оно выводит букву за буквой. Каждая буква что-то значит. Буквы – это что-то вроде мелких звеньев. Звено к звену – так цепи и куются. Одно к другому…

Отчетливо понимая, что происходит на допросах, он, тем не менее, чувствовал сейчас странную, совершенно детскую благодарность, признательность этому чужому, суровому, неприветливому человеку. Ведь он все-таки вспомнил о нем! Не забыл! Он знает, что есть такой человек – Игорь Шегаев!

Встряхнулся, гоня от себя нелепое умиление.

– Вы лжете, – сказал Чередько, дописав. – Участник вашей группы Климчук показал о том, что ваши сборища носили характер нелегальных собраний контрреволюционной группы. Требую от вас правдивого ответа.

Шегаев покусал губы. «Показал о том…» Чертов грамотей! Куда он его тянет? В какую пропасть?

– Я еще раз категорически отрицаю наличие каких-либо собраний. Наши встречи – это были обыкновенные беседы. Люди же встречаются друг с другом? Встречаются. Вот и мы встречались.

– То есть, значит, опять не желаете помогать следствию? – отложив перо, спросил Чередько. – Я сколько с вами биться буду? Полгода сидите, хотите еще полгода на следствии провести?!

– Нет, что вы! Что вы! Я не хочу полгода. Я по-прежнему уверен, что лучший путь помочь следствию – это говорить правду. Вот я и говорю правду. Я вас не обманываю.

– Как же не обманываете!.. – Чередько перелистнул дело. – Вот, пожалуйста, на факте. Говорил, что Игумнова не знаете? – говорил. Потом признался. Говорил, что не участвовал в контрреволюционных сходках у него на квартире? – говорил. Вот у меня записано. Потом оказалось, все-таки участвовал. Говорил, что с анархистом-террористом Крупченковым не знаком? – тоже говорил… Чего добились? Ничего не добились. На очной ставке с Климчуком пришлось признать, что знакомы с Крупченковым. Было такое?

Шегаев молчал, подыскивая слова.

– Я вас спрашиваю!

– Такое было, да. Но ведь все по-другому. Я ведь не говорил, что участвовал в контрреволюционных сходках. Я говорил, что заходил к Игумнову. Это было. Случалось, к нему кто-то еще одновременно со мной заглядывал. Это тоже было. А никакой контрреволюционной деятельности не было. И я такого не подписывал. И про Крупченкова я не говорил, что знаю о его террористической деятельности. Самого Крупченкова – да, видел пару раз. Он интересный человек, философ. А что Крупченков террорист, так это я от вас узнал. И о деятельности его – тоже от вас.

– Ну вот, опять за рыбу деньги, – вздохнул Чередько, закуривая. – Давайте-ка без уверток. Климчук показал, что Крупченков, находясь в ссылке, разрабатывал планы террористических актов с целью свержения советской власти…

– Послушайте, гражданин следователь. Вы знаете, где Крупченков в ссылке был? В Каргаске! Это полтыщи верст к северу от Томска! Какие планы он в этой глухомани мог разрабатывать? Каргасок! На кого там нападать? На медведей?

Чередько тяжело смотрел на него.

– Видите, как получается, – сказал он, пыхая папиросой. – Чудеса. Как будто не вы у меня, а я у вас на допросе… В общем, мы про это говорить не будем. Только я что-то не пойму. Вы же признали, что в ваших философских обсуждениях часто всплывал разговор о власти. Признавали?

– Признавал, – согласился Шегаев. – Да. Но это был вопрос о власти в его мистическом аспекте.

Чередько весело хмыкнул, будто не веря своим ушам. Хоть Шегаев и не впервые ему это втолковывал.

– Вопрос о власти – это не вопрос о руководстве, не вопрос о начальстве. Это вечный вопрос, вопрос в отношении к вечности, – настаивал Шегаев. – Стремление к свободе изначально присуще человеку. Это его главное устремление. Человек несвободный – это вообще не человек. Он не может стать тем, кем должен быть, не имеет возможности реализовать свое предназначение…

– Красиво поешь, – с усмешкой похвалил следователь.

– Вы обвиняете людей в том, что они хотели бороться с властью, чтобы стать свободными от власти. А на самом деле они всего лишь хотели свободно думать. Иметь свободное мировоззрение. Не зависимое от того, как устроено государство! Поймите, государство – это всего лишь скорлупа. Жесткий каркас, кокон. Но ведь из кокона вылетает бабочка? Так и из кокона государства должна вылететь бабочка свободной личности!.. В чем же их преступление?

– Ну, понеслась душа в рай! Кокон!.. Это все, гражданин Шегаев, пустые рассуждения. А нам дело надо делать, – Чередько похлопал ладонью по листу, – ниточки ваши распутывать.

– Пустые? Что ж у вас все пустое-то? Я по совести говорю.

– По совести? – Чередько подался вперед. – Какая у тебя может быть совесть?

– Да почему же это вдруг у меня не может быть совести?!

– Потому что совесть – это государство! Власть наша справедливая – вот что такое совесть! А кто предал ее – тот изменник! Предатель! И должен нести наказание! Это ясно?!

Эхо звякнуло в голых стенах кабинета.

Шегаев молчал.

– Совесть!.. – осуждающе буркнул Чередько и покачал головой. – Тоже мне – совесть!..

Он постукал вставочкой по чернильнице, размышляя. Окунул перо и занес над бумагой. Поводил – и со вздохом отложил.

– Ну давайте так сделаем, гражданин Шегаев, – мирно предложил он. – Это все писать не будем. Это все интересно, конечно, но уж больно мудрено получится. Придется академиков на консультацию вызывать. – Хмыкнул. – А запишем просто. – Пожевал губами, снова взял перо, примеряясь. – Так запишем: часто поднимался вопрос о власти.

Шегаев молчал.

– А? Поднимался ведь?

– Больно широко звучит…

– Хорошо звучит! Правдиво! – настаивал следователь. – Ты только что сам сказал! Подпишешь?

– Часто поднимался вопрос о власти… – повторил Шегаев, проверяя сказанное на слух. – Хорошо. Это – подпишу.

* * *

– Вы знаете, Игорь, я тут одну забавную вещь обнаружил. Где ж это оно у меня?.. ага!..

Игумнов выхватил несколько исчерканных листков.

– Так, знаете, на досуге… развлекался кое-какой аналитикой. Но пришел к довольно неожиданным результатам. Это уже в физическом воплощении. К сожалению, весьма приблизительном.

Протянул две картонки.

Два ромба. В целом похожие друг на друга. Длина одинаковая, а ширина – нет: один раза в полтора шире другого.

– Как вам?

– Не знаю, – Шегаев пожал плечами. – Ромбики. А что?

Игумнов фыркнул.

– Из этих, как вы изволите выражаться, ромбиков складывается довольно специфическая мозаика, – сообщил он. – Непериодическая. Она не обладает трансляционной симметрией. Вы знаете, все мозаики устроены одинаково: узор повторяется с тем или иным периодом. Сдвинул ее на определенный шаг относительно самой себя – и она совпала. Ну, вообразите паркет – он всегда периодичен. А здесь иначе. Как ни двигай, ничего не получится.

Шегаев молчал, продолжая разглядывать фигуры и вдумываясь.

– Разве такое возможно?

– Представьте себе! – возмутился Игумнов.

И принялся растолковывать, что в непериодичности узора нет ничего удивительного, если оперировать большим количеством разных элементов. Ведь нас не удивляет, что художественные мозаики непериодичны, верно? Ну и в самом деле, о какой периодичности может идти речь, если художник выложил мозаичную картину грандиозного морского сражения или, того пуще, альковную сцену? Однако это именно тот случай, когда мозаика составлена из практически бесконечного множества разнообразных элементов: какой нужен камушек, такой художник и выберет, перед ним горы их насыпаны.

– А вот если количество элементов уменьшается… и, как в нашем случае, достигает двух!.. – Игумнов довольно хмыкнул. – Пожалуй, непериодичность такой мозаики – это нетривиальный результат.

– И это значит… – у Шегаева никак не получалось уложить в сознание то, что ему предъявил Илья Миронович. – Что же это значит?

– Это значит, что если мы понаделаем достаточное количество таких плиток, то сможем замостить ими всю вселенную. Но в процессе работы никогда не будем знать, где какой узор появится. Мы будем мостить и мостить, мостить и мостить – и, в каком-то смысле, нам придется делать это вслепую. Мы ничего не сможем заранее вычислить.

Игумнов усмехнулся.

– Вот такая простая штучка.

– Да, но…

– Между прочим, отношение диагоналей этих ромбов друг к другу есть отношение того самого золотого сечения – квадратный корень из пяти минус единица пополам. Помните, я говорил вам, что мир полон иррациональности – не в математическом, а в предметном, в вещном смысле. Я больше скажу: мир стоит на ней. – Илья Миронович на мгновение замер, подняв указательный палец и наморщив лоб – должно быть, пришла свежая мысль. – Кстати, вот отличный пример того, что математика – это и есть жизнь. Вы думаете, в природе нет подобной мозаики? – а я уверен, что мы о ней просто не знаем. Нашлась на бумаге – будет и в реальности.

– Думаете? – рассеянно спросил Шегаев, то так, то этак прикладывая ромбы друг к другу.

– А знаете, о чем еще свидетельствует моя мозаика? О том, что жизнь противоречива – в принципе противоречива, понимаете? Мы ищем законы мироздания, которые укладывались бы в простые формулы – а они в них не могут уложиться. Мы пытаемся понять свойства сознания, пытаясь разложить его на составляющие – а оно не раскладывается… – С этими словами Игумнов беззаботно смахнул картонки в сторону, и Шегаев их никогда больше не видел. – Лапласу Вселенная мыслилась в виде огромных часов, раз и навсегда пущенных в ход. Колесико к колесику, винтик к винтику. Порядок движения определен раз и навсегда… Но такой Вселенной не существует. Если она – часы, то часы, каждая шестерня которых крутится как ей заблагорассудится. Быстрее, медленнее… сегодня у нее такой-то диаметр и столько-то зубьев, завтра все по-другому… сегодня она жесткая, завтра мнется… сегодня круглая, завтра овальная… послезавтра станет квадратом и на время застопорит все дело!.. А общество – это сколок природы. Оно – невычислимо. Его не сунешь в кожуха́, как скажет пролетарий, не задашь ему раз и навсегда верный ход. Им нельзя управлять с помощью рычагов и педалей. И как ни кроши народ, как ни строй его в ряды и шеренги, как ни кричи, что найдено верное решение, – ни черта не выйдет!..

– Куда же вы, Илья Миронович? – спросил Шегаев.

– А знаете, – усмехнулся Игумнов, оборачиваясь. – Я тут на досуге вывел несколько любопытных уравнений. Вы никогда не задумывались, насколько зло присуще добру? Иными словами, каково участие дьявола в помыслах Бога? Довольно простая система в частных производных…

Голос затихал.

Шегаев оглянулся и понял, что в том ровном белесом сумраке, что залил сознание, он все-таки не один.

– Хватит тебе слушать эти глупости, – недовольно сказал гость.

Высок ростом, темен лицом, сутул. Мешковатая одежда густо-коричневого сукна скрадывала очертания фигуры, но все же понятно, что она тяжела и костиста.

– Пойдем, – предложил он, приглашающе махнув тростью. – Сам увидишь.

– Нет, я не хочу с тобой идти! – сказал Шегаев.

Гость усмехнулся.

– Почему? Ты же знаешь, что все в твоих руках. У меня нет над тобой власти. Разумеется, пока ты сам, добровольно не согласишься быть моим другом. Знаешь, одна моя приятельница своим кавалерам так говорила: да – да, нет – нет. Ты сам за себя отвечаешь, я неволить не буду… Ну что? Пойдем, не пожалеешь.

– Ладно, – нехотя согласился Шегаев. – Пойдем.

Гость сделал ему знак, помахав ладонью у виска.

– Что? – не понял Шегаев.

– Шляпу держи, – объяснил гость. – Там ветер.

Шегаев нахлобучил шляпу и они начали подъем.

Заросшее подножие горы было сумрачно, тени густились, укрывая собой разложистые овраги. Но восточная сторона вершины была голой, каменистой, и лунный свет ясно и резко очерчивал ее.

Шегаев думал, что им придется идти несколько часов, но не прошло и минуты, как они оказались на самой макушке, что, конечно же, являлось еще одним доказательством того, что вечерний гость очень накоротке знался с таинственными силами мира.

Ветер здесь и впрямь оказался так силен и плотен, что даже звезды трепетали в его порывах. Сначала Шегаев держал шляпу обеими руками на макушке, потом снял и сунул под мышку, оставив на забаву ветру только длинные патлы, отросшие в тюрьме; гость же стоял, чуть накренясь и упершись палкой в черную скалу, и полы его кафтана – не то сюртука? – трепались и хлопали.

– Видишь? – перекрикивая шум ветра, гулко спросил он.

Шегаев видел.

Отсюда, с этой горы, куда, судя по всему, можно было попасть только в сопровождении его ночного гостя, мир выглядел скоплением бесчисленных мелких вспышек, делавших его похожим на переливающиеся угли костра. Цвет их менялся от пламенно-черного – через алый – до бледно-голубого. Они сгущались и сияли ярче вокруг двух или трех десятков ослепительно горящих белых огней.

– Видишь эти искры? – повторил гость. – Все это – власть!

Шегаев неотрывно смотрел, а гость, помахивая тростью, чтобы указать на самые любопытные фрагменты картины, втолковывал ему, как люди властвуют друг другом. Из его слов выходило, что самым значительным источником власти являются деньги; следом идет сила; на третьем месте – любовь.

– Любовь? – переспросил Шегаев, решив что ослышался.

– Она, проклятая, – подтвердил гость. – Если человек любит, им легко властвовать: ничто не мешает брать у него нужное, суя взамен ту мишуру, что он в своем ослеплении считает ответной любовью.

Шегаев молчал.

– Ради власти человек готов на все.

– Пожалуй, – согласился Шегаев.

– Ну а коли это так, то вот тебе выбор, – сказал гость, еще крепче отпираясь на свою палку, отчего со скрежетом стал крошиться под ее наконечником черный гранит. – Если ты поклонишься мне, то дам тебе власть над всеми этими царствами и всю славу их! Все будет твое! Хочешь?

– Ты так говоришь, будто вся власть изначально принадлежит тебе! – сказал Шегаев, вкладывая в слова хоть и робкую, но все же отчетливую насмешку.

– Ну разумеется, – согласился гость с легким недоумением в голосе: дескать, вот странный вопрос! – Кому же еще?

– Вот как, – протянул Шегаев. – Ну что ж, в этом нет ничего странного… Собственно говоря, я и прежде так думал.

– Решайся, – глухо поторопил гость. – Твое слово, Шегаев!

* * *

Он встрепенулся, растерянно сел.

В камере стоял обычный гвалт, дверь была открыта, в проеме маячила фигура надзирателя.

– Шегаев! – повторно гаркнул старшина камеры. – Царство небесное проспишь! С вещами!

Надзиратель нетерпеливо стучал ключом по пряжке. За ним виднелся конвоир.

С вещами! Куда его? В другую камеру? На этап?

А вдруг – на волю?! Вдруг – свобода?!

– Шегаев! – грозно торопил надзиратель. – На выход!

По каким-то неуловимым признакам он понял, что дело пришло к концу, и этот выход отсюда – выход навсегда, и разлука с теми, кто теснился тут с ним все эти месяцы, – тоже навсегда. Теперь уж если только когда-нибудь жизнь, волоча каждого по его собственной загадочной и странной орбите, столкнет нежданно…

– Ну что ж, прощайте, – сказал Голубченко, инженер-строитель. – Бог даст, свидимся.

– Давай Шегаев, держись!

– Двум смертям не бывать, как говорится…

– Носа не вешай.

– Еще, глядишь, стренемся…

– Прощай, Игорь!..

Кто они? Да просто – разные люди. Голубченко прежде плакал во сне, потом перестал… Валуев все ждет хоть какой-нибудь весточки от жены… Шерстнев вздыхает, как там без него корова отелилась… Громадин молодец: нарисовал Сталина на крышке параши. Вышло похоже, и одно время камера дружно гоготала, когда крышку поднимали по нужде. Потом вертухай, глядя в глазок, обратил внимание на веселье, вызвал старшего надзирателя; тот исследовал камеру, заглядывая во все углы, когда наконец поднял крышку – оторопел. Схватил тряпку, стер… А уходя, бросил укоризненно: «Какая ни на есть личность, а все-таки личность!» Вроде, я вас отлично понимаю, но ведь тоже человек, зачем же так – усами в говно!..

Разные люди. А теперь и родные…

Растерянно кивнул, прошел к дверям и, повернувшись, поклонился всем на прощание.

– Прощайте, товарищи! Удачи вам!

– Погоди, еще, может, обратно приведут! – пошутил кто-то.

Но он уж точно знал – нет, не приведут…

У дверей кабинета, где зачитывали приговоры, стоял Климчук. Глаза их встретились.

Он шагнул к нему.

Должно быть, Климчук боялся услышать обвинение в предательстве: испуганно шатнулся, будто ждал плевка или удара.

Но Шегаев уже крепко схватил за руку, обнял:

– Ну, брат! Ты что!

– Эй, в сторону! – вяло, без рьяности шумнул конвоир.

В последний раз виделись на очной ставке, месяца три назад. В ту пору от былой упитанности Климчука еще кое-что оставалось. Теперь он совсем исхудал, кожа висела, румянец на щеках – прежде нежный и розовый – сделался кирпично-красным…

Из поединка со следователем каждый выходит побежденным – в той или иной степени. Степень разгрома и сдачи определятся не честью, не стремлением к правде, не ожесточенностью в отстаивании истины, а способностью к звериной увертливости, к верному и, главное, быстрому просчету того, чем можно пожертвовать, чтобы сохранить большее. Ну а если не смог увернуться – как осуждать?

Ему хотелось приободрить товарища.

– Тощаешь?

– Тощаю, – кивнул Климчук, все еще немного заискивающе глядя на него, но явно чувствуя облегчение. Голос подрагивал. – Ты тоже не потолстел… Но твое дело, смотрю, все еще в шляпе… Силен!

– Ну а что ж? – усмехнулся Шегаев, небрежно поправляя упомянутую шляпу. – Надев широкий боливар…

– Мы погружаемся в кошмар!

– Ладно тебе… Про Игумнова известно что-нибудь?

– Ничего нового, – Климчук покачал головой. – Говорят, он по суду пошел.

– Вот как… Нехорошо.

– Да уж чего хорошего. По ОСО максимум пять лет получил бы. А по суду!.. – Климчук безнадежно махнул рукой. – По суду-то еще неизвестно, как дело повернется…

Шегаев помолчал.

– Слушай, а вот у Игумнова аспирантка была – Зоя Корабельникова.

– Ну да…

– Что с ней, неизвестно?

Климчук странно посмотрел.

– А что с ней может быть? С ней все в порядке.

– Откуда знаешь?

– А что надо знать? Я в этом уверен.

– Почему?

Климчук хмыкнул.

– Потому что госпожа Корабельникова… как бы точнее выразиться. Ну, если простишь некоторую высокопарность, скажу, что госпожа Корабельникова выбрала себе место по другую сторону баррикад.

Шегаев сморщился.

– Не может быть.

– Не знал, что ли? – удивился Климчук. – Все очень просто. У них с Игумновым, видишь ли, роман случился. А потом что-то разладилось. Вот она от расстройства всех чохом и сдала. Много ли надо? Собирались? – собирались. Говорили? – говорили…

Он пожал плечами и добавил:

– С огнем играл Илья Миронович. Так я, во всяком случае, думаю…

– Климчук! – окликнул конвоир. – Давай заходи!

Шегаев ошалело смотрел в спину.

Через несколько минут дверь снова открылась; шагая мимо, подельник с саркастической усмешкой показал три пальца:

– Три года сено слону косить!

Сам Шегаев получил пять.

И куковал в тюрьме еще три недели, но в старую камеру и в самом деле больше не вернулся: его перевели в другое крыло, в бывшую тюремную церковь, на пересылку.

* * *

Спустя почти месяц – через шесть пересылок и семь эшелонов – с протяжным железным стоном открывались кованые ворота очередного домзака…

Началась долгая, всегда изматывающая суматоха тюремного устройства. Но обнаружилось и новшество: прежнюю одежду отбирали, взамен выдавались тюремные робы, ватники и квитанции на сданное имущество.

Шегаев не поленился прочесть. Прочтя, замахал квитком из-за голов:

– Послушайте! Вы шляпу не вписали!

Кладовщик, сгорбленный человек с вислыми усами, празднично белевшими на изможденном лице, одетый в такой же тюремный ватник, с тяжелым недоумением всматривался в кричащего.

– Шляпа! Шляпа у меня была! Вы не вписали! Фетровая!

– Какая шляпа? – недоумение выплеснулось досадой. – Зачем тебе?

– Что значит – «зачем»?! Это моя шляпа! Выйду на свободу – нужно же что-то на голову надеть!

Глядя на него как на сумасшедшего, кладовщик соболезнующе покачал головой.

– Шляпу ему! Выйдет он… – и махнул рукой, отворачиваясь: – Не нужна тебе шляпа. Отсюда не выходят.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?