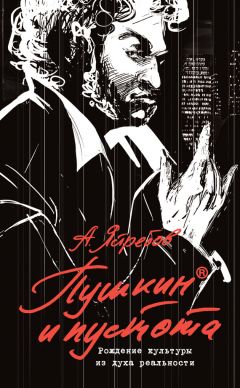

Текст книги "Пушкин и пустота. Рождение культуры из духа реальности"

Автор книги: Андрей Ястребов

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Уже в ХХ веке, особенно после революции, с распространением грамотности и писательского слова человек из народа узнал, как нужно вести себя по отношению к Богу и церкви, убедился в том, что микромир литературы, настаивающий на тождестве макромиру реальности, делает самые радикальные сомнения естественным состоянием человека. Массированно грамотное общество узнало, что литература на протяжении всего XIX века предлагала не слепо веровать, следуя предписаниям Библии и Отцов Церкви, но побуждала задаваться революционно страшными вопросами, искать и находить чудовищные ответы и т. д.

Идеи классиков удачно вписались в пафос атеистической пропаганды. Обывателя ХХ века, впервые столкнувшегося с русской классикой за школьной партой, ни на минуту не покидала уверенность, что проблемы, затронутые в книжках русских писателей, активно обсуждались всем русским обществом и были равно интересны ходокам Некрасова и бродящим в поисках истины аристократам Толстого. Демократический читатель ХХ века был убежден, что русские писатели прошлого столетия воспринимались широкими массами в качестве измерительного прибора для отделения зерен от плевел. Это заблуждение активно поддерживалось официальными историками культуры и концепцией литературоцентризма, которая возвела книгу в статус Бога.

Картина в результате подобных аберраций создалась грандиозная и прозрачно очевидная. Герои русских писателей и сами писателя снискали лавры страстотерпцев, готовых к катастрофическому поиску абсолютных начал мира. Их безумству дисциплинированный читатель ХХ века не уставал петь осанну в школьных классах и студенческих аудиториях.

В одном из фильмов о Чарли Чане герой к месту и не к месту цитирует китайских философов. На вопрос сына, не слова ли Конфуция он привел, отец отвечает: «Я – твой Конфуций». Так случилось и со школьной и с вузовской программами по русской литературе. Слово «классика» из морально-философского аккомпанемента действительности постепенно превратилось в саму действительность.

Многажды перепроверенный, отсортированный и идеологически апробированный набор приемов и техник протеста, столь полюбившихся русской классической литературе, перешел по наследству литературе соцреализма. Советская литература упорядочила параметры бунта. Главным инструментом новой культуры стало переименование. Традиционные идеи подверглись метаморфозам: соборность легко стала народностью, религия – партийностью, вера в Бога – литературоцентризмом. Идея литературо-центризма и первостатейной значимости книги сама стала Богом.

Проницательный, то есть более квалифицированный, читатель хоть и понимал, что в подобной ситуации означающие и означаемые устроили пляску святого Витта (что ни народность – то крепостное право, что ни партийность – то строгий надзор, что ни литературоцентризм – то пошлые истины про образцово-показательный психологизм писателя имярек), но вынужденно соблюдал правила социально-культурного общежития и идеологического мировоззрения.

Оценочные подходы к подобной ситуации неприемлемы, так как ТВ-реальность на самом деле есть не что иное, как переформатированная вариация литературоцентричной модели, практикуемой в России, а потом в Советском Союзе на протяжении последних полутора веков. Базовая литературоцентричная модель предлагала читателю действительность, в которой не следовало сомневаться. Классическая культура позиционировалась в качестве догматической картины идеального бытия и реального обетования. На откуп читателю отдавалась его пошлая повседневность, но система моральных ориентиров и духовных оценок всегда возвышалась в качестве критерия истинности над любыми обывательскими попытками создать свой мир и успешно обживать его, не вступая в конфликт с высокими доминантами.

ТВ не разрушило миф литературоцентризма как главной ценности, оно просто адаптировало его к массмедийному способу воздействия на зрителя, а затем пошло дальше. Коммуникационные преимущества зрителя XXI века над читателем XIX – ХХ столетий очевидны. С помощью голосования можно сравнительно легко откорректировать отношения между Онегиным и Татьяной, внести необходимую редактуру в философские концепции Толстого и т. д.

Массмедиа наследовали литературоцентричную модель, адаптировали ее под изменившуюся философско-эстетическую и идеологическую конъюнктуру. Если русская классическая литература воспринималась проводником определенных этико-эстетических ценностей, то в основу массмедиа заложен идеологический и политический заказ.

Мифы и кунштюкиМы привыкли к мысли, что российская культура издавна является литературоцентричной. Но сомнительность идеи очевидна. Чтобы быть литературоцентричной страной, необходимо иметь убедительную массу грамотных потребителей, способных оценить художественный гений плеяды русских гениев от Пушкина до Чехова. К началу ХХ века всего лишь 5–7 % россиян были грамотными.

Второй аспект проблемы, наверное, более важен. Если подвергнуть литературоцентризм небольшой метаморфозе, получается логоцентризм, иными словами, идея, напрямую связанная с априорным Логосом – Богом. Адепты литературы, отстаивая литературоцентризм в его логоцентрическом качестве, заявляли первенство словесного творчества над религией. Акция не то чтобы атеистическая, но более походящая на язычество: наградить литературу всеми параметрами и функциями веры означает создание нового фетиша. Книга начинает активно предъявлять права собственности на трансцендентные категории – Бог, природа, человек. Приватизационная акция происходит настолько успешно, что книга воспринимается едва ли не главенствующей величиной, по которой должно сверять часы человечество. При этом забывается, точнее, намеренно игнорируется, что, приватизируя трансцендентные категории, книга десакрализует их, подвергая обмирщению или критике Бога, природу, человека. Книга не страхует моральные ценности, она при необходимости конвертирует их в профанные данности, а при надобности выносит профанический материал на вершину морального рейтинга.

Сложилась ситуация, когда консервативное мышление не знает, как ему обращаться с некоторыми вещами, которые не вписываются в мифологическую логоцентрическую картину. И поэтому легче наброситься на ТВ с упреками, нежели понять очевидное (отмечу, обидное очевидное): изменились морфология и средства коммуникативного материала культуры.

Книга позиционировала себя как душеприказчика мыслящей личности. Идеальный читатель обыкновенно, читая книгу, миновал дедукцию или индукцию и следовал методу аналогии, рождал гипотезы, а потом проверял на собственном опыте, экспериментировал. В книге слишком велик процент чувствительной избыточности, здесь речь никогда не шла о граммах, разговор велся, начиная с вагонов страстей.

Клочковато-клиповая манера подачи информации на ТВ отражает размытость и неопределенность функции современного искусства. Высокие разговоры о роли логоса и глагола постепенно уходят в прошлое под воздействием распространения некоей совокупности неолиберальных догм, ставящий под сомнение традиционалистский пафос книги.

Раньше, во времена спроса на философию книги, были нужны события мысли – события сознания, а не языка, теперь образы ТВ заменяют словесное сообщение. Довольно говорить о литературоцентризме России, визуальная презентация реальности вытеснила словесную.

Литература в российском, но более – в советском обществе, нуждающемся в непреложных этико-идеологических фетишах, традиционно наделялась гипертрофированным значением. Современные писатели-апологеты данной тенденции, находясь на иждивении классики, игнорируют движение времени (стиль, интерпретация идей, эволюционирующие способы художественной и, что не менее важно, технической репрезентации реальности), отстаивают приоритет литературы в сознании современного читателя. Пушкин, Достоевский и Толстой назначены быть царями всех без исключения идей русской литературы и, соответственно, всех ответов на злободневные вопросы. Для ведомственной науки литературоцентризм имеет репутационное значение. Она привычно прикрывается менторским тоном, веером аристотелевских определений и отсылкой к временам, которые давно миновали, что подразумевает особо бережное отношение к мертвым фактам, упокоившимся на своих местах в музее культуры.

Идея литературоцентризма, несомненно, привлекательна, но настойчивая и безудержная ее пропаганда привела к тому, что на исходе ХХ века она превратилась либо в идеологический кунштюк, либо в социально-эстетический памятник уже не существующей эпохе. Метаморфозы современной культуры и социального текста диктуют необходимость отчасти пересмотреть идею литературоцентризма, отредактировать привычную слуху категорию, смикшировать ее пафос. В современности, более ориентированной на визуальные носители информации, литературоцентризм постепенно превращается в архаическую форму приобщения к культуре.

Должно отчасти пересмотреть понятие литературоцентризма, а может быть, и отказаться от него. Более предпочтительным и перспективным понятием сегодня видится культуротерапия классикой, которая отчасти задействует эффективные инструменты, рожденные литературоцентризмом, но вдохновляет их на новую жизнь.

МЫСЛИ НА ЛЕСТНИЦЕ

ПРОСТО МЫ ШИБКО ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЧНЫ

Пора продемонстрировать освоенное ремесло написания рецензий и разразиться образчиком этого самого жанра на то, что только что прочитано в этой главе.

Итак:

«Андрей Ястребов… О, сколько стоит за этим именем – подробный, добротный и прочный мир вещей, вещей в своей непосредственной данности, которые визуализируют внутренний монолог автора…

Свойственна Ястребову и болезнь времени: идея поглощения человека миром и неминуемое поглощение человека самим собой… Латентная живая этика текста – это и способ реконструкции человечности, и метафизический намёк на жертвоприношение…

Какое удовольствие следить за столкновением сценических планов в мысли автора… Да, несомненно, используются традиционные философские средства в осмыслении до боли знакомого культурно-социального материала, но при этом автору удается показать естественные реакции на слово и событие…

Визуальный ряд отстает от богатой природы человека, говорящего слова, – всего лишь странички, испачканные черненькими буковками. Подобное оформление ястребовской мысли на сто разрядов ниже, чем должно быть… о, это уникальный автор – особенная порода человеков, исключительный темперамент… Ястребов сам убедился в этом в каждом слове, написанном Ястребовым… У его слова очень длинное дыхание, от частной смысловой мизансцены он потрясающе убедительно выходит на обобщение… Он начинает с высокой ноты и держит ее до конца спектакля слов…

Все мы, пионеры, внуки и правнуки литературоцентризма, получили от главки наивысшее удовольствие, которое, будучи профессионалами, получаем редко…» Всё. Конец рецензии.

Слова. Слова. Слова.

Мы мало что умеем. Просто мы набили руку на написании рецензий на то, как обустроить Россию, воспитывать детей, судить, давать заказы жене на асфальт и дорожную плитку…

И еще… Наш мир в отместку набил руку на написании рецензий про нас, маленьких и слабеньких.

Мертвые души В поисках радости

Марина. Мама… (Замолчала.)

Коля. Ну?

Марина. На той неделе телевизор купила…

Коля. Я знаю, ты говорила.

Марина. Мне два отреза на платье, шубу, вчера ковер дорогой принесла…

Коля. И что?

Марина. Какие-то свертки домой приносит, а потом уносит… Этого же не было никогда! Женщины к ней приходить стали… Противные такие, жирные, нарядные… Улыбаются ей, шепчутся…

Коля (поняв, тихо). Что ты!

Марина. Вот и сейчас «по делам» пошла.

В. Розов, В поисках радости

Покупки Чичикова сделались предметом разговоров в городе.

Н. В. Гоголь, Мертвые души

Коля (зовет). Олег!

Входит Олег.

Олег. Что, Коля?

Геннадий. Ты колбасу съел?

Олег. Копченую?

Геннадий. Да. Ты не ври, тут все свои.

Олег. Нет, нет! Я, понимаешь, сижу в комнате, чувствую – пахнет… Ну, поискал… Она за чемоданом была спрятана. Так я ее подальше, за шкаф запихнул, чтобы не пахла… Она там.

Геннадий. Пойду обрадую родителя. (Ушел.)

В. Розов, В поисках радости

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь… А вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию!

Н. В. Гоголь, Мертвые души

Олег. Коля, мне его жаль. Наверное, в жизни самое трудное – быть принципиальным. Да? А ты знаешь, я девчонок-то этих выгнал! Разлюбил начисто! Но как-то на душе пусто… Я думаю вот что: у нас в редколлегии еще такая Инночка есть, блондиночка, симпатичная… Она мне и раньше нравилась…

В. Розов, В поисках радости

По ком работает телевизор

О самоназначенных божествахРЕЧЬ ДЛЯ ЛИФТА

ПЕСЕНКА ПРО ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ…

В XVII веке Джон Донн произнес барочную мысль о человеке, который «не есть остров, целостный сам по себе». Смысл поэтического раздумья в аспекте обеспечения коммуникационных связей стал понятен только в эпоху ТВ. Книга и ТВ претендуют на право именоваться главными строителями и поставщиками самой реальности, комплекса идей, необходимых для осмысления действительности, ее философии, этики, проекта переосмысления и переустройства.

Наша современность активно редактирует патриархальные рекомендации. Помните, деды-прадеды задавались целью построить дом, посадить дерево, вырастить сына.

А сегодня TВ предлагает нам сделать стильный ремонт, нанять ландшафтного дизайнера и потрахаться. Что же? Пора петь колыбельную песенку про летучую мышь из ада.

Когда-то Гегель отметил коренной сдвиг сознания, произошедший с появлением газеты: «Чтение утренних газет заменило человеку утреннюю молитву». Философ произнес базовую мысль для понимания отношений человека с массмедиа. В XX–XXI веках вместо утреннего обращения к Богу люди включают телевизор, сегодня именно он воздействует на формирование вкусов и предпочтений, на выбор духовных ориентиров.

Вопросы современности: что такое массмедиа и ТВ? каким образом они воздействуют на реальность и для чего? что представляет собой сама реальность, каковы ее цели? – ставятся часто, и каждый раз требуют нового ответа, хотя бы в силу усиливающейся актуальности. При этом повышенная эмоциональность дискуссии, патетическая апология книги и мелочность упреков в адрес ТВ часто пресекает возможность серьезного обсуждения проблемы.

Следует переформатировать параметры проблемы «книга – ТВ», вывести ее за пределы хрестоматийной оценочности и представить в виде полемики конкурентов, борющихся за права первенства в современной жизни, за потребительское внимание, отстаивающих свое право именоваться демиургами реальности, единственными источниками знаний о мире, изначальными и итоговыми авторитетами, которые самоназначились на роль божеств.

Если миновать частности полемики, можно констатировать ее главенствующее качество: оппоненты – ТВ и книга – отстаивают свой статус информационных и идейных источников миропостижения.

Смысл феномена заключается, собственно, не в полемике «моральной» книги и «безнравственного» ТВ. Дискуссия куда более глубока. Если можно сделать Бога из литературы, то отсутствуют какие-либо запреты делать Бога из ТВ.

Книга долгое время позиционировала себя в качестве единственного ключа, открывающего читателю тайны мира. В ХХ столетии ТВ совершило качественный коммуникационный прорыв, и ситуация кардинально изменилась: массмедийные идеи, стереотипы и персонажи проецируются телевидением на обывательскую действительность, предлагают, когда нужно, отформатированный конформизм, в зависимости от других потребностей – темы, будоражащие идеологические клише, либо сюжеты, становящиеся поводом для рефлексии.

Начало XXI века отмечено обострением конкурентной борьбы между книгой и ТВ. Каждый из носителей знания отстаивает свое право на истинность. При этом ТВ, в отличие от апологетов книги, утверждает свою значимость менее агрессивно, ограничиваясь констатацией самого факта своего существования и популярности.

Анализ сложившейся ситуации невозможен без исследования истории вопроса, касающейся даже не конкуренции книги и ТВ, но феномена узурпирования книгой и ТВ прав и функций Бога и их самоназначенности на роль демиургов.

Много-много лет назад…У человека дотелевизионной эры отношения с Богом и церковью, при всей противоречивости, складывались в массе своей бесконфликтно: диктат патриархальной традиции, семьи, авторитет церкви подразумевал ежедневное отправление религиозного культа. Сильные позиции церкви, слабая культурная компетентность человека, ограниченное информационное поле, отсутствие коммуникации между социальными слоями во многом влияли на повышение религиозности.

Для большей части народа Бог традиционно приравнивался к церкви. По отношению к этому единству светская литература занимала, как правило, стороннюю позицию, часто переходящую в критику, однако ввиду невысокой грамотности основной массы населения осудительный пафос русских писателей в адрес церкви был доступен немногим.

В XIX столетии потребность в Боге для человека из народа не ставится под сомнение (вольнодумцев и богоискателей, столь любимых русскими писателями, ввиду их малочисленности в расчет брать не следует).

В патриархальном обществе роль книги крайне низкая. Печатное слово воздействует только на тех, кто в состоянии ему внять. Человек, владеющий культурой, относится к книге как одному из главных источников знаний о мире, как к словарю или энциклопедии. Грамотный человек, но, главное, обладающий хоть некоторой культурной квалификацией, может разделить позицию писателя или вступить с печатным словом в полемику. Сознание человека, пребывающего вне культуры, вне критико-рефлексивной сферы книги, отмечено некритическим отношением к Богу и церкви.

Основной массив неграмотного населения принимает мир на веру. Человек молится, кается, испытывает умиление, восторг, покой, приходит к пониманию себя и мира в слове проповедника. Об экстатическом состоянии протеста и о сомнениях в сущности вещей, которые так часто нисходили на героев русской классической литературы, человек из народа в силу своей неграмотности не знает, точнее, не может их сформулировать, так как великие образцовые страдания литературных героев ему недоступны. Это вовсе не означает, что кто-либо из простого люда чужд сомнениям, речь лишь о том, что он не знает способов и путей осуществления сомнений, столь дотошно расписанных словесностью.

Писатель и его импресарио критик-сподвижник, в зависимости от платежеспособности таланта, проповедуют, увещевают, настойчиво требуют, награждая литературное произведение конституциональными полномочиями документа, который может и должен распоряжаться не только душами, но и жизнями читателей. Соответственно, книга для тех, кто ее способен прочитать, становится базовым элементом миропонимания – божеством, требующим повиновения.

Вооружившись хаосом дерзновенных идей, литература превращала самую простенькую мысль в поле битвы между Мадонной и Содомом. Сотрудничество со стихией идей подразумевало особый склад характера – эмоционально вызывающий и морально-бунтарский. Сделать мертвую философскую петлю и прийти в бытийную негодность у литературных героев считалось показателем высшего морального класса.

Но даже у грамотного читателя складываются весьма непростые отношения с книгой: жизнь не желает укладываться в идеальные писательские модели реальности, которые являются изначально утопичными в силу своей элитарности, провокационности, искусственности и риторической декларативности. Человеку, слабому и неорганизованному, не удается приблизиться к сверкающей истине художественного идеала. Провозглашенные добрые идеи, попадая на ниву повседневности, забиваются сорняковым многоцветьем допущений и компромиссов.

Правила, сформулированные классиками, находятся в явном противоречии с реальностью и никоим образом эту реальность не регулируют. Никто из читателей этими правилами не пользовался и никогда не будет. Редкие примеры патетического следования букве культуры, которые кочуют по хрестоматиям, в счет не идут. Пользуются этими идеями только сами писатели и то исключительно в художественных текстах, ставя эксперимент на духовную или физическую выживаемость героев, побуждая воспитывать духовно-мыслительную способность отделять настоящую мудрость от прочих концепций-самозванок и идей-проходимиц.

Литература, даже не делая это целью, ставит на человеке опыт по выживанию. Безусловно, социальное зло наличествует, но оно не столь тотально, каким его представляет художник. Простой гражданин не в силах осмыслить весь масштаб морального бедствия, он соблюдает ритуалы обыденности, импровизирует, печалится и надеется. Он слишком переполнен повседневными заботами, чтобы хмуро размышлять о психопатологии социальной жизни. Литература же настойчиво концентрирует идею порочности жизни, настойчиво сомневается в некоей общепринятой норме, существованию которой человечество не придумало альтернативы, а затем выдвигает предельно неподъемный идеал, которому человеку нет ни сил, ни возможности следовать.

Обнаруживается смысловое напряжение между художественным приговором и частным знанием читателя-обывателя: масштаб писательских обвинений, грандиозность литературных обобщений с лихвой перекрывают уровень жизненной квалификации читателя. В создавшейся ситуации нет никакой возможности соотнести советы словесности с социальными потенциями читателя.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!