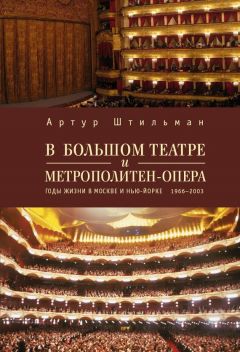

Автор книги: Артур Штильман

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

К сожалению, больше мне никогда не довелось играть с Рождественским. Мы встретились с ним, как уже говорилось, в Нью-Йорке в 1992-м году во время его гастролей с московским симфоническим оркестром. Только тогда он узнал от меня, что был приглашён открывать сезон 1983-84 года в Метрополитен-опера спектаклем «Евгений Онегин». Впрочем, нечему было и удивляться, когда такими делами заведовал некто Иванько. Любознательный читатель может познакомиться с этим персонажем в книге Владимира Войновича «Иванькиада».

В этих заметках хочется снова выразить Геннадию Рождественскому благодарность за то незабываемое и бесценное музыкальное общение с ним, которое он дарил своим коллегам-оркестрантам.

Александр Николаевич Лазарев

Пожалуй, единственным молодым дирижёром, в каких-то своих качествах казавшийся преемником Геннадия Рождественского, был Александр Лазарев. В чём именно он казался преемником Рождественского в его подходе к искусству оперного дирижирования? На этот вопрос ответить нетрудно. Лазарев был всегда, при любых, даже неблагоприятных обстоятельствах готов к замене какого-либо дирижёра в последнюю минуту, к замене любого исполнителя на сцене, также в последний момент. Он всегда был максимально сконцентрирован, и в то же время совершенно свободен и раскован. Он был готов к любым неожиданностям, так как держал «партитуру в голове, а не голову в партитуре». Он также обладал способностью, дирижируя без репетиции, вносить в исполнение что-то своё, новое, прямо на спектакле, что для многих дирижёров казалось рискованным и даже опасным.

Естественно, что, придя в Большой театр, он не имел сразу большого репертуара, но овладевал им с завидной быстротой, так сказать на ходу и в исключительно короткое время. Придя в Большой театр в начале 70-х годов, вскоре после своей победы на Конкурсе дирижёров им. Караяна, Лазарев в своей работе в те годы запомнился как превосходный интерпретатор русской и западной музыки. Его работа над оперой «Дон Карлос» Верди заслуживала тогда самой высокой оценки. Вообще на фоне рутинного исполнения опер Верди в Большом театре, да ещё на русском языке, работа Лазарева своей свежестью, темпераментом и умением вовлечь в эмоциональный «нерв» спектакля огромное количество исполнителей, следует признать, была тогда из ряда вон выходящей. В самом начале своей карьеры в Большом, Лазарев продемонстрировал свой огромный потенциал, который позволил ему в недалёком будущем стать главным дирижёром Большого театра, а потом и ряда симфонических оркестров в Западной Европе. Он и сегодня, по мнению даже молодых критиков, остаётся одним из самых интересных музыкантов, концертные выступления которого эмоционально и духовно обогащают слушателей.

* * *

Марк Фридрихович Эрмлер (1932–2000) был сыном знаменитого кинорежиссёра Фридриха Эрмлера. Фамилия «Эрмлер», можно сказать, почти что не мешала её обладателю – молодому, 23-летнему дирижёру ГАБТа, так как была достаточно известной, привычной и в известном смысле «государственно утверждённой». Здесь уместно вспомнить о необычном, хотя и во многом типичном пути его отца – представителя «детей Революции» в новой, послереволюционной России:

«…старший сын в бедной еврейской семье, где обувь летом надевали только на большие праздники. В двенадцать лет он начал работать „аптекарским мальчиком“ – была такая профессия, в сущности, мальчик на побегушках у хозяев аптеки. На всю оставшуюся жизнь аптечный запах стал ассоциироваться у Эрмлера с побоями и унижениями. Там же в Режице был первый киносеанс – и страстная любовь к кинематографу. На всю жизнь. И мечта стать киноактёром. При этом эталоном являются Мозжухин, Лисенко, Полонский… Ничего революционного.

Затем Первая мировая, гражданская, ВЧК, ОГПУ. Логика молодого Эрмлера проста: власть народа, власть "низов" приближала его к заветной мечте стать актёром. "Даже в страшные дни поволжского голода, – вспоминал Эрмлер, – когда ежедневно гибли от голода тысячи людей, работая в Особом отделе ВЧК, я не оставлял мысли о кинематографе".

В 1923 году на экзамен в Институт экранного искусства приходит "комиссарского вида" молодой человек. Длинная до колен толстовка, шевровые сапоги, сбоку – маузер. Спрашивали мало, и, конечно же, зачислили (попробовали бы не зачислить! В таком-то одеянии! – А.Ш). Так в институте появился один из первых коммунистов – Фридрих Эрмлер. Человек, который ещё недавно плохо знал русский язык, ни разу не ходил в театр, почти ничего не читал, а лучшей музыкой считал звуки духового оркестра пожарной команды родного города. Эрмлер – студент с революционным запалом уверенно и громогласно провозглашает: «Долой Станиславского, да здравствует Мейерхольд!». Однако в то время не был знаком ни с творчеством одного, ни с постановками другого.

Актёра из бывшего "аптекарского мальчика", а затем разведчика и чекиста не получилось, это доказали первые же опыты. Эрмлер отчётливо понял это сам, но не опустил руки. Умер актёр-Эрмлер, но родился режиссёр». (Евгений Сулес. Из материалов передачи «Шедевры старого кино».)

Марк Эрмлер окончил как дирижёр Ленинградскую Консерваторию под руководством проф. Б.Э. Хайкина. Возможно, что Хайкин был инициатором приглашения молодого дирижёра в Большой театр, возможно, что помогла репутация его отца, но как бы то ни было лёгкость пути в Большой театр в то нелёгкое время – в середине 50-х годов, сегодня может вызвать много вопросов. Но не будем искать на них ответы. Важнее ответить на главный вопрос – достоин ли был молодой дирижёр быть приглашённым в таком ещё юном дирижёрском возрасте в прославленный первый театр страны? Судя по его работе, которую мне довелось наблюдать за 13 лет – с 1966 по 1979 – ответ может быть только один – да, абсолютно достоин.

Сегодня можно сказать со всей уверенностью – Марк Эрмлер был оперным дирижёром международного класса. Вспоминая его выступления с операми «Тоска» Пуччини, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Руслан и Людмила» Глинки, «Война и мир» Прокофьева и многими другими спектаклями, совершенно ясно представляется, что Марк Эрмлер был достоин работать в самых прославленных театрах мира. Только в поздние 80-е годы это стало мало помалу осуществляться в реальной жизни – он дирижировал в театре «Ковент Гарден», на сценах концертных залов Европы и Азии. Значит всё же, что, несмотря на всё его везение в молодости, несмотря на долголетнюю работу в Большом театре, только после перестройки он начал занимать позиции, которых был достоин много лет назад. Несколько лет, после ухода Александра Лазарева, он даже был главным дирижёром ГАБТа.

Но вернёмся к 60-70-м. Чем же запомнилась работа Эрмлера те годы с оркестром театра?

Как ни странно, он почти не дирижировал новыми постановками. За мои годы это произошло лишь один раз – ему была предоставлена возможность дирижировать новой постановкой «Тоски» (режиссёр БА. Покровский, художник В. Левенталь). Надо сказать, это была действительно работа мирового класса во всех звеньях спектакля – художественном оформлении декораций и костюмов, изумительной работе Покровского с актёрами-певцами, и превосходной подготовкой предварительной работы с оркестром Марком Эрмлером. Он дирижировал музыкой Пуччини с большим вкусом, острым чувством скрытого драматизма многих эпизодов, гибко и точно реагируя на малейшие авторские ремарки изменения темпов в партитуре, столь важные в этой опере. Словом – Эрмлер был превосходным дирижёром того спектакля, который стал музыкальным событием в культурной жизни Москвы начала 70-х годов.

Ему был свойственен некоторый академизм, и иногда многие музыканты его упрекали даже в холодности. Действительно темперамент Эрмлера никогда не переходил каких-то рамок, им самим установленных, но, нужно сказать ещё раз – его выступления всегда несли печать благородства, хорошего вкуса и точного ощущения стиля композиции, которой он дирижировал.

Очень интересной была встреча с Эрмлером в спектакле «Руслан и Людмила», премьерой которого дирижировал Юрий Симонов. Как-то, во время болезни Симонова Эрмлеру пришлось его заменить без репетиции. Некоторые эпизоды новой постановки оперы, казались технически необыкновенно трудными, так как Симонов очень любил бесконечно дробить ритмическую схему в речитативных местах оперы. И вот, к нашему великому удивлению – с Эрмлером внезапно исчезли все «камни преткновения», доставлявшие много неприятных минут и дирижёру и всему оркестру. Всё стало так просто и ясно, что, казалось, в этих эпизодах никаких трудностей вообще не существовало! Более того – вдруг оказалось, что все эти эпизоды-речитативы очень интересны просто как музыка в своей изначальной ценности.

Так просто, ненавязчиво Эрмлер продемонстрировал истинный высочайший профессионализм дирижёра и превосходного музыканта. Таким он и остался в моей памяти. В 90-е годы было приятно слышать о его успехах. Но и сегодня кажется, что, несмотря на некоторую послеперестроечную «компенсацию» в виде его свободной и независимой работы на Западе, всё равно думалось, что Марк Эрмлер так и ушёл из жизни недостаточно оценённым – как в России, так и заграницей.

Фуат Шакирович Мансуров (1928–2010)

Фуат Мансуров был, вероятно, одним из самых образованных людей среди музыкантов, так как обладал помимо дипломов об окончании консерваторий – Алма-атинской и Московской, а также дипломом об окончании физико-математического ф-та Казахского университета. В его официальной биографии в Википедии указано, что он владел несколькими языками. Его работа в театре началась в 1970 году с новой постановки «Семёна Котко» Прокофьева. Помнится, что до этого он уже дирижировал рядом спектаклей в Большом театре и в Кремлёвском дворце съездов. Запомнилось его выступление, о котором рассказывалось в разделе «Б.Э. Хайкин».

Действительно, его появление за дирижёрским пультом произвело тогда на всех большое впечатление. В тот вечер он продемонстрировал высокий артистизм, действительно высочайший профессионализм, редкое самообладание и великолепное умение «слушать» солиста-певца – в том самом памятном случае – Ивана Семёновича Козловского.

Работая над достаточно сложной партитурой Прокофьева, Мансуров сделал всё, чтобы музыка Прокофьева была понятной любой категории слушателей. Это, вообще говоря, непростая задача. То есть, ничего не меняя в тексте, он стремился к его самому ясному раскрытию как для музыкантов, так и для публики. Множество удачных находок, прекрасное чувство звукового колорита и формы каждой сцены, точное ощущение драматических вершин больших эпизодов и их гармоничное соотношение между собой – всё это делало Мансурова художником одарённым и тонким.

За мои 9 лет работы с ним, я, кажется, сыграл все его новые постановки: «Семён Котко» – 1970 год, «Трубадур» 1972, «Русалка» Даргомыжского – 1976 и «Испанский час» Равеля 1978.

Все его работы отличались хорошим вкусом и точной стилистикой каждого сочинения, которым он дирижировал. И всё же, для меня самым незабываемым был тот самый концерт, посвящённый семидесятилетию И.С. Козловского.

Фуат Мансуров – человек и дирижёр, о котором я часто вспоминаю и сегодня, остался в памяти, как один из самых интеллектуальных дирижёров Большого театра за мои почти тринадцать лет, проведённых там.

Александр Александрович Копылов

Когда, уже живя в Нью-Йорке и работая в Метрополитен-опера с марта 1980 года, я начал понемногу общаться со своими коллегами – по мере прогресса моего английского очень часто разговор заходил о балетных дирижёрах Большого театра. В 60-е годы с балетом Большого театра во время гастролей в США играл американский оркестр, и многие мои новые коллеги играли с дирижёрами Большого Копыловым и Жюрайтисом. Все их симпатии принадлежали Александру Копылову, и никаких симпатий они не испытывали к Жюрайтису. Ни человеческих, ни профессиональных.

Я детально расспрашивал их, чем они объясняют такую разницу в своём отношении к этим, в те годы частым гостям в Нью-Йорке? Они отвечали просто:

«Копылов – прекрасный, тёплый человек. Он по-настоящему любит музыку, и это чувствуют все. Он доброжелателен и потому всегда достигал лучших результатов, чем его коллега. Жюрайтис – любит больше всего самого себя, а музыка для него только средство, чтобы показать именно себя». Мне оставалось согласиться с ними в их точной оценке каждого из этих дирижёров – по моим представлениям, естественно. Конечно, это лишь частные мнения работавших с ними обоими, но зерно здравого смысла в таких оценках, вероятно, всё же есть.

Александр Копылов за моё время в Большом театре, действительно всегда ощущал музыку Чайковского, Адана, Прокофьева или современных композиторов – с одной стороны очень лично, с другой стороны всегда любил именно музыку, как таковую. В «Спящей красавице» Чайковского, одной из труднейших партитур, написанных Чайковским для оркестра, Копылов всегда умел создать такое звучание в кульминациях, которое позволяло точно и безошибочно «узнавать» звук лучших оркестров Америки. Разумеется, что он превосходно знал записи музыки этого балета, сделанные такими мастерами, как Стоковский, Митропулос, но само его умение «вдыхать в партитуру» совершенно необычное звучание было в те годы нестандартным и нечастым.

Конечно, человеческие качества далеко не всегда адекватно проявляются в исполнительском искусстве – как часты примеры отталкивающих человеческих качеств даже у великих творцов – в литературе, композиции, живописи, театре, кино и т. д. В нашем случае – в исполнительском искусстве – удивительно сочетались индивидуальность артиста с теплотой его души. Копылов оставил в моей памяти самое яркое впечатление среди всех дирижёров балета, которых за мои годы в Большом театре прошло немало.

Встретив Александра Александровича в Америке в 1987 году, я рассказал ему о мнении моих коллег о нём и о Жюрайтисе. Он, казалось, был смущён и старался не углубляться в эту тему, проявив такт и лояльность по отношению к своему коллеге. Хотя думаю, что то, о чём говорили со мной мои коллеги-американцы, всё же доставило ему удовольствие. Он не был избалован такими тёплыми отзывами. Да и в как человек всегда был очень скромен.

В начале 2000-х я слышал и видел спектакли Большого в Вашингтоне. Это были новая постановка «Лебединого озера» Чайковского и «Корсар». Я снова узнал тот самый звук оркестра (на этот раз – сборного, американского!), который был мне так знаком ещё в Москве и снова мысленно перенёсся в те годы, о чём с удовольствием сказал А.А. после спектакля в его артистической комнате. Он остался таким же милым и тёплым человеком, таким же прекрасным музыкантом, каким я его помнил в Москве.

Юрий Иванович Симонов

Очень нелегко писать воспоминания о человеке, который исключительно хорошо относился к автору этих строк, но с которым музыкальные разногласия были и тогда очень значительными, и достаточно глубокими. Читатель вправе усмехнуться: «Подумаешь, большое дело – „несогласия“ оркестранта или даже оркестрантов с дирижёром…». Это, конечно, до известной степени так. С другой стороны – дирижёр не может всё время наблюдать за каждым участником оркестра, но сами музыканты за своим дирижёром – могут. И потому в сумме мнений о любом руководителе-дирижёре всегда видно нечто общее, объединяющее мнения большинства в определённом видении данного дирижёра – его положительных и отрицательных качеств.

Хорошо помню то время, когда молодой, едва ли 30-летний дирижёр, несомненно, талантливый и яркий, пришёл в театр в качестве нового главного дирижёра. Вполне естественно, что он захотел в самое короткое время ознакомиться с составом оркестра, прослушав всех его участников либо на «внутренних» конкурсах оркестра, либо на каких-либо сольных выступлениях. Это был вполне здравый подход к делу, хотя и достаточно болезненный, как это случилось до него при Евгении Светланове.

Симонов был сам скрипачом и альтистом, так что вопросы игры на струнных инструментах были ему хорошо знакомы.

Говорят, что Юрий Симонов в детстве был дирижёром-вундеркиндом и уже в 11-летнем возрасте продирижировал Симфонией Моцарта соль-минор. В Ленинградской Консерватории он стал учеником Н.С. Рабиновича – одного из самых выдающихся советских музыкантов и дирижёров-педагогов. Всё то, что Рабинович сделал с Симоновым, как в симфоническом, так и в оперном репертуаре, было сделано превосходно с точки зрения стиля, интерпретации, масштаба исполнения и наиболее яркой артистической передачи музыки во время исполнения в театре или на симфонической эстраде.

Свидетелем его дебюта в опере «Аида» Верди в январе 1969 года я не был, т. к. был свободен в тот вечер. Это первое выступление было признано большинством оркестрантов как исключительно успешное, показавшее, несомненно, большой талант, волю и артистизм молодого дирижёра. Ему было тогда всего 28 лет. В конце следующего 1969-го года стало известно, что Симонов станет преемником уходящего Геннадия Рождественского.

Но ещё до своего официального назначения Симонов продирижировал оперой Моцарта «Свадьба Фигаро». Это была постановка Б.А. Покровского 1956 года (совместно с Ансимовым). Мне приходилось впоследствии играть много раз эту оперу во многих постановках различных знаменитых режиссёров в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Но мне и сегодня кажется, что по режиссёрской мысли, по изящности связок сцен (почти кинематографических), по замечательному раскрытию характеров бессмертной комедии Бомарше, по работе с актёрами-певцами – по всем этим компонентам спектакль «Свадьба Фигаро» Покровского видится самой удачной постановкой из всех, в которых мне приходилось принимать участие или просто видеть.

Так что для молодого Юрия Симонова это было исключительно подходящей возможностью «приложить» блестящую работу, выполненную с ним Николаем Семёновичем Рабиновичем к спектаклю, полностью сложившемуся за 15 лет своего существования.

Симонов искренне любил музыку Моцарта, дирижировал спектаклем легко и непринуждённо, умело внося тонкие детали во время исполнения на самом спектакле. Поэтому мы все ожидали его появления в качестве постоянного дирижёра и даже больше – главного дирижёра первой сцены страны – с интересом и некоторым волнением.

Мы тогда ничего не знали о Симонове в качестве стажёра у Евгения Мравинского – многолетнего руководителя Оркестра Ленинградской Филармонии. (Вэбсайт Московской Филармонии сегодня пишет о Юрии Симонове: «Стажировался у Е.А. Мравинского в Заслуженном коллективе России академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии». Среди стажёров были такие крупные в будущем музыканты, как Игорь Блажков и Марис Янсонс – А. Ш.)

Впоследствии оказалось, что все достижения молодого артиста, добытые тяжёлым совместным трудом с его учителем, в известной мере были «нейтрализованы» самым пагубным влиянием на него прославленного ленинградского маэстро. Подобную ситуацию замечательно раскрыл Давид Ойстрах, очень тонко проанализировавший в нескольких фразах суть рассматриваемой проблемы: «Молодой музыкант, – писал Ойстрах, – подвержен влиянию извне. Он восприимчив ко всему яркому, индивидуальному, новому. Он склонен подражать игре того или иного крупного артиста, но обычно в первую очередь, внешним приёмам и, конечно, не наиболее ценным его качествам».

Юрий Симонов стал жертвой собственных превратных представлений о работе дирижёра с оркестром, ориентируясь на пример Евгения Мравинского. Дело в том, что Мравинский к тому времени, когда к его «двору» пришёл Симонов, был уже в довольно солидном возрасте. Его оркестр, который в то время с полным правом можно было назвать «его», тем не менее, складывался десятилетиями на основании старых петербургских традиций, впитанных оркестром от совместной работы с такими дирижёрами, как Артур Никиш, Рихард Штраус, Эмиль Купер, Сергей Кусевицкий, Бруно Вальтер, Отто Клемперер, Николай Малько, Фриц Штидри, Александр Гаук. Когда незадолго до войны Мравинский стал главным дирижёром ленинградского оркестра, он был во-первых ещё достаточно молод, во-вторых, весьма разумно использовал выдающееся мастерство оркестрантов, их неповторимый звук, и артистизм. Мравинскому очень повезло, так как он стал практически единоличным хозяином оркестра на долгие десятилетия. Он также стал первым исполнителем большинства новых сочинений Д.Д. Шостаковича, тогда тоже молодого ещё композитора. Это сотрудничество во многом способствовало приумножению всесоюзной славы дирижёра.

Когда мы смотрим поздние видеозаписи выступлений Мравинского, то совершенно ясно ощущаем известный разрыв между абсолютной технической свободой исполнения оркестром любых симфонических сочинений, и технической несвободой, граничащей со скованностью, самого маэстро Мравинского. В нём было известное благородство, то, что вполне можно назвать «породой», хороший вкус, но, увы, всё нарастающая несвобода рук, их непластичность и негибкость в передаче тонкостей фразировки, тембров и динамики. Голова главного дирижёра была большую часть времени «погружена в партитуру», что понятно, увеличивало артистическую несвободу при исполнении на публике.

Интересную деталь мы находим в воспоминаниях одного из ведущих скрипачей Оркестра Ленинградской Филармонии Якова Милкиса:

«Евгений Александрович иногда говорил: «Мне бы только репетировать, а вечером пусть дирижирует Натан…». Он имел в виду замечательного дирижера Н.Г. Рахлина, которого очень любил, в частности, за его вдохновенные концертные выступления. Недаром он называл путь из «голубой гостиной» филармонии (артистической комнатой дирижёров – А.Ш.) к дирижерскому пульту «дорогой на эшафот».

У Юрия Симонова была всё наоборот – его концертные выступления и спектакли, были большей частью неизмеримо интереснее, талантливее, увлекательнее, чем его репетиции – постоянная работа с большим ансамблем музыкантов, которая могла бы быть такой же захватывающей и интересной, как и его выступления, на практике губила его лучшие мысли и идеи.

Записи Мравинского на пластинки и на плёнку всегда были высочайшего качества, но в публичных выступлениях, как это ясно было видно во многих передачах по ТВ в Москве и Ленинграде в 70-х годах – технические «неудобства» самого дирижёра всё более и более нарастали с каждым годом.

Поэтому маэстро требовалось всё большее репетиционное время не только для разучивания новых сочинений, но и для поддержания старого репертуара, чтобы быть полностью уверенным в абсолютном автоматизме исполнения, вне зависимости от состояния его собственных рук.

Здесь уместно привести любопытный пример – историю первого исполнения Концерта для скрипки с оркестром Шостаковича в конце 1955 года. В 1957 году, во время фестивального конкурса скрипачей, концертмейстер этого оркестра Виктор Либерман (впоследствии концертмейстер оркестра Ройял-Концертгебау Амстердам) рассказал мне следующее:

– Я должен был исполнять роль «груши» или «тренировочного мешка» для боксёров. Я играл для Евгения Александровича этот концерт с оркестром шесть дней в неделю на каждой репетиции. В общей сложности я сыграл его около тридцати раз! Заодно, конечно, и выучил Концерт. Учить пришлось по фотокопии партитуры. Это было трудно, но возможно.

– Чем объяснить такое огромное количество репетиций только для одного Концерта? – спросил я тогда Либермана.

– Видите ли, наш дирижёр очень медленно усваивает материал, так что к тому времени, когда он чувствует себя в нём достаточно хорошо, оркестр уже играет сочинение почти наизусть. В действительности мне выпала роль самого первого исполнителя этого Концерта. Давид Фёдорович, конечно, играл его замечательно, но Евгений Александрович сделал и с ним ещё шесть репетиций!

(После состоявшейся в Ленинграде премьеры 29 октября 1955 года, Давид Ойстрах в начале 1956-го исполнил этот Концерт впервые в Америке с Оркестром Нью-Йоркской Филармонии под управлением Дмитрия Митропулоса, который дирижировал аккомпанементом этого Концерта на третьей репетиции наизусть!)

Вот в этой порочной системе и видятся все последующие разочарования в руководстве Симоновым Большим театром, и в какой-то мере его собственной лимитированности, которую он, к большому сожалению, создал для себя сам.

Один из важнейших принципов работы дирижёра с оркестром прекрасно раскрыл со всей ясностью знаменитый Игорь Маркевич – швейцарский дирижёр русского происхождения. Когда-то, в начале 60-х, Игорь Маркевич вёл в Московской Консерватории семинар молодых дирижёров. Помнится он частенько говорил: «Если вы чувствуете, что оркестр находится на волне вдохновения, как один коллективный исполнитель, не мешайте ему! Не старайтесь в такие моменты его «возглавить»! Дайте ему свободу получить удовольствие от коллективного творчества».

Многим дирижёрам, не знакомым с ценнейшим пожеланием Маркевича, всегда кажется, что оркестр, сам по себе не способен и не имеет никаких прав делать что-то по собственному желанию или собственному ощущению. Всё, абсолютно всё, должно и может исходить только от самого дирижёра – каждый нюанс, каждый такт, каждая нота музыки имеет право звучать только так, и никак иначе, чем этого требует и представляет себе дирижёр-руководитель. То есть, по большому счёту этот подход, возможно и плодотворный для ученических оркестров Консерваторий; в соприкосновении же с выдающимся оркестром, имеющим большие старые традиции, объективно говоря, делает такого дирижёра руководителем оркестра юных, неопытных музыкантов, а сам оркестр – раздражённым собранием профессионалов, никак не желающих снова садиться на студенческую скамью.

Примерно в такой атмосфере и проходила в основном дальнейшая работа Симонова с оркестром Большого театра. Мне довелось пребывать в этой атмосфере первые девять лет, последующие шесть лет прошли уже без меня. Но можно вполне отчётливо себе представить столь затянувшийся кризис в работе руководителя оркестра в последние годы.

* * *

В случае оркестра Мравинского надо заметить, что сам маэстро всё же доверял оркестру гораздо больше, чем стремившийся на него походить молодой Юрий Симонов. Мравинский был превосходным музыкантом, знавшим природу звука и тонкости игры на инструментах всех видов большого симфонического оркестра. У него не было только одного в последние годы, как уже говорилось – той волны вдохновения и яркого артистизма именно во время публичных выступлений, которые и создают музыкальное чудо и незабываемые концерты. Он был достаточно стар, академичен, и можно даже употребить медицинский термин – анемичен — в своих выступлениях на эстраде. В конечном счете, его собственный академизм постепенно наложил отпечаток и на сам оркестр.

Со сменой поколений оркестр мало-помалу стал терять свой блестящий тон и индивидуальность как коллектив, к тому же потерявший в начале 70-х годов большое количество выдающихся скрипачей и других струнников из-за начавшейся эмиграции из СССР. Нужна была свежая мысль, свежий приток идей и физических сил.

* * *

Продирижировав несколько раз, по-прежнему без репетиций, свою коронную оперу «Свадьба Фигаро», Симонов решил теперь начать работать с оркестром по-своему. Он начал репетировать оперу… «Свадьба Фигаро»! Причём делал это так, как будто перед ним был не оперный оркестр, а Камерный оркестр Филармонии. Принесло ли это какие-нибудь положительные плоды?

В данной ситуации, так как работа происходила над партитурой Моцарта, можно ответить положительно. Да, эта работа принесла плоды от совместной работы данного состава, только данного ансамбля, что создавало почву для будущих недоразумений, так как другие музыканты, не привлечённые к этим репетициям, были не в курсе дел, что давало главному дирижёру, по мере их появления на его спектаклях без репетиции, выражать своё неудовольствие их «незнанием» требований дирижёра.

Было ли это запланировано, или получилось само собой – неизвестно, но Симонов, как и большинство новых музыкальных руководителей во всём мире, сразу же начал нащупывать «свой» оркестр (как это делал за восемь лет до него Евгений Светланов). То есть преданных ему лично музыкантов, безоговорочно готовых делить с ним все тяготы рутинной работы, которую он делал всегда с новыми для себя постановками достаточно долгое время.

Разумеется, что молодой дирижёр, уверенный в себе, совсем не хочет никаких сравнений со своими предшественниками, и поэтому лучший для него путь – окружить себя вновь принятыми им лично молодыми музыкантами, естественно более лояльными к нему, чем музыканты уже игравшие в данном оркестре не один десяток лет. Речь идёт даже не о Симонове, а вообще о такой вполне понятной традиции в мире симфонических и оперных оркестров. (Мои старые коллеги по Большому театру рассказали мне несколько лет назад, что последний музыкальный руководитель Большого театра, ещё совсем тогда молодой человек, придя в театр, сказал без всяких обиняков: «Вы должны забыть всё, что делалось до меня!» Юрий Симонов так, конечно, не говорил, но трудно поверить, чтобы ему этого не хотелось! Попробуйте-ка «забыть» Геннадия Рождественского!)

В 1972 году началась работа Симонова над новой постановкой оперы Глинки «Руслан и Людмила». Ставил оперу Б.А. Покровский. В роли Людмилы должна была выступить переехавшая из Киева звезда тамошней оперы Белла Руденко. Она была зачислена в труппу Большого театра.

Симонов даже во время сценических репетиций занимался с оркестром изучением партитуры Глинки буквально по одной строчке. То есть проигрывались все голоса, все инструменты играли свои партии отдельно – соло. В этом не было никакой видимой необходимости, и в конце концов многие участники стали выражать довольно безбоязненно мнение о том, что «новый главный изучает партитуру по одной строчке с целью её лучшего усвоения».

Действительно трудно было понять, почему молодой и талантливый человек прибегает к такому примитивному методу работы над партитурой? Проходили бесконечные часы объяснений на словах, что и как нужно делать. В результате, когда всё же начиналась музыка и игралась целая сцена, то от всех этих ненужных разговоров не оставалось и следа! Всё приходило в нормальное соотношение темпов, баланса голосов оркестра и солистов, как бы само собой. Даже и сегодня осталось непонятным, почему Симонов избрал столь пагубный и бесплодный путь работы над гениальной партитурой Глинки.

Правда, старые музыканты рассказывали легенды о дирижёре A.M. Лазовском, сделавшим для довоенной постановки «Ивана Сусанина»… 103 репетиции. (Эти же ветераны говорили, что Лазовский был вхож к Ворошилову, считавшемуся неофициальным «покровителем искусств». Лазовский, по их словам, испросил разрешения у Ворошилова на огромное количество репетиций, дабы обеспечить «лучшее в мире качество спектакля». На что Ворошилов дал согласие, хотя Большой театр, безусловно, в его ведомство не входил. Ворошилов действительно очень тянулся к людям искусства – его связывали личные отношения с художником И. Бродским, а у А.В. Неждановой и Н.С. Голованова он брал уроки пения – у него, как говорили, был приятный тенор.)