Автор книги: Артур Штильман

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Во время гастролей Большого театра в Чехословакии в мае 1973 года, в Еврейском музее Праги я встретил своих двух коллег. скрипачей и действительно имел неосторожность прочитать при них надпись на пасхальной тарелке: «Кошер ле Песах», то есть специальная тарелка для еврейской пасхи. Правда, что с 1972 года я начал интересоваться ивритом для собственного удовольствия. И вот тут, потеряв бдительность именно заграницей в милой Праге, я выдал своё страшное преступление – «знание иврита». В действительности никакого «знания» у меня не было ни тогда, ни теперь. Максимум того, что я умею – прочесть название улицы в Иерусалиме или Тель-Авиве. Но это было неважно. Важен был факт.

То ли по простоте душевной, то ли по каким-то ещё причинам, один из моих коллег поделился этой волнующей новостью с Реентовичем. Тот сразу принял свои меры – тут же исключил меня из списка участников поездки в Австрию с ним, то есть с его ансамблем. Но пока не сделал заявления, чтобы закрыть мне поездку с театром в Японию. Получается, что я ещё должен был бы его благодарить? То есть, на всякий случай он обезопасил себя, а в театральные дела пока что не вмешивался. Это было действительно так.

Можно ли винить в таких делах Реентовича сегодня? Не знаю. Возможно, что и нет, если он делал всё это только ради своей собственной безопасности и карьеры. Сын Йоэля Таргонского к этому времени жил в Израиле. О Терпогосове я не знал ничего. Что до Даниила Шиндарёва, то он любил поговорить в коридорах театра о многих музыкантах, имевших родственников в Америке. Тоже, всё-таки не преступление! Не думаю, чтобы у него тогда уже был вызов из Израиля. Реентович не зря боялся, так как у него в ансамбле играли два исключительно опасных осведомителя КГБ. Это были люди особого склада, естественно профессионально достаточно слабые, но именно это и заставляло их «работать» со всей отдачей, чтобы твёрже себя чувствовать как в оркестре, так и в ансамбле скрипачей. Он, без сомнения знал об их деятельности, не мог не знать, если знали мы все.

Самое забавное произошло осенью 1974 года – Юлий Маркович снова стал уговаривать меня вернуться в его ансамбль! Теперь я сказал ему твёрдо, что, вероятно, он шутит, потому что то, что они играют в унисон, я умею играть один! А поэтому я терял с ними время и деньги в Московской Филармонии! Чего больше делать не собираюсь. Он отошёл от меня тогда очень раздосадованным.

Через три года после моего отъезда из Москвы Юлий Маркович, спускаясь по лестнице в дирекции театра, поскользнулся и упал. Вероятно, это был сердечный приступ. Вскоре он умер.

А вообще он был типичным продуктом своей эпохи, и не таким уж и плохим человеком. Бывали хуже, и много хуже. Правда, слава Богу – не в Большом театре! Там всё же такая публика была исключением.

8. Дирижёры Большого театра

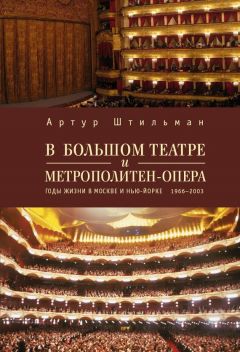

Эти воспоминания отражают мои годы в Большом с ноября 1966 по июнь 1979 года. Воспоминания о дирижёрах Большого театра, носят, конечно, субъективный характер, да ещё в известной мере испытавшие влияние 23 лет, проведённых в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Так что каждый, кому будут интересны эти заметки, может делать собственные поправки – возможно, что более объективные и полные.

* * *

Одним из первых советских дирижёров – «Совдир», как их тогда называли – был Борис Эммануилович Хайкин (1904–1978). Он великолепно знал оперную классику как русскую, так и западно-европейскую и был, безусловно, эрудированным музыкантом. Его исполнительской манере не были свойственны большие эмоциональные взлёты и драматические контрасты, что не снижало его бесспорных удач в исполнении ряда опер Чайковского и особенно «Хованщины» Мусоргского. В ней он нашёл исключительно тонкие нюансы в исполнении больших хоровых сцен, выявляя красочную палитру инструментовки Римского-Корсакова, и доводил их до большой глубины и ярких кульминаций, что характеризовало Хайкина подлинным художником-интерпретатором. Вероятно, ему очень мешало плохое здоровье – астма часто не давала ему возможности до конца выявить как замысел композитора, так и собственную интерпретацию – физическая вялость становилась с годами большой проблемой его жизни исполнителя и просто его человеческого существования.

Что сопутствовало ему на протяжении его работы, по крайней мере, в мои годы в Большом театре, это абсолютное презрение к музыкантам и вообще всем нижестоящим, от которых он не зависел. С теми же, от кого зависел, даже с дамами секретарями был изысканно вежлив.

Обывательская точка зрения об аморальности оценок людей, ушедших в мир иной и поставленных судьбой при их жизни выше толпы, сегодня является совершенно несостоятельной. Музыканты, писатели, художники, артисты, и уж конечно политики, достигшие славы и известности, становятся в значительной степени фигурами общественными. Чем выше они поднимались по ступеням своей известности или даже славы, тем больше они теряли свой иммунитет от критики общества – начиная со своих коллег и кончая журналистами, обозревателями и профессиональными критиками. Разумеется, речь идёт не о тоталитарных странах, а о более или менее демократических.

В тоталитарных странах, как сам вождь, так и вся иерархия власти со всеми людьми, назначенными на административные должности, да и любое иное «начальство» в виде директора театра, дирижёра, официально признанного артиста кино, драмы, скрипача, пианиста или певца, также становились вне критики, так как отражали свет, падающий на них от самого верховного вождя, который по определению был непогрешим, великолепен, и ничего кроме восторга масс вызывать не мог.

Таким образом и обычный мир искусств становился продуктом тоталитарного мышления. Очень часто авторитет артиста или художника не соответствовал мере его таланта, а был результатом решения о назначении его на роль первого таланта страны в своей области. Правда в последние годы XX века и в первые годы нового тысячелетия в демократическом обществе Европы и Америки наблюдается такая же тенденция, но базируется она не на власти «вождя», а на власти огромных денег, по каким-либо причинам инвестированных в данного артиста, режиссёра, дирижёра, певицу или балетмейстера.

Возвращаясь к Б.Э. Хайкину надо отметить, что он был как типичным продуктом тоталитарной эпохи, так и в равной мере представителем старой школы дирижёров, в основе мышления которой лежал незыблемый постулат о собственном величии и «вождизме», и потому абсолютном презрении к управляемой ими массе «черни» – в нашем случае музыкантов оркестра. Это качество дирижёров старой школы было свойственно практически всем знаменитым маэстро первой половины XX века – Тосканини, Райнеру, Родзинскому, Ляйнсдорфу, Клемпереру, Вальтеру, фон Караяну и в меньшей мере даже и великому Фуртвенглеру. Но поколение дирижёров, родившихся уже после Первой мировой войны вело себя совсем по-иному. Таким выдающимся музыкантам, как Леонард Бернстайн, Карлос Кляйбер, Джеймс Левайн, Зубин Мэта, Карло-Мария Джулини, Джузеппе Патане, Бернард Хайтинк, Геннадий Рождественский, Неэме Ярви – всем им эти качества предшественников свойственны не были. Правда – изменились времена, на Западе появились профессиональные союзы, защищавшие своих членов от дискриминации, но всё же тенденция нормального, уважительного отношения к музыкантам, как коллегам, у всех вышеупомянутых дирижёров была совершенно естественной и искренней.

В самые первые годы моей работы в Большом театре на одном из собраний, посвящённых новому пополнению оркестра, Борис Эммануилович Хайкин к большому удивлению присутствующих, хорошо знакомых с его саркастическим характером, выступил с добрыми словами в адрес всех молодых музыкантов, поступивших в оркестр Большого театра в середине 1960-х годов. В то же самое время он мог выступать в поддержку позиции директора Чулаки, когда скрипачи оркестра пожаловались на большую перегрузку работой, в связи с систематическими гастролями как заграницей, так и по Союзу группы музыкантов – участников унисона скрипачей («Ансамбля скрипачей») во главе с Реентовичем. Что же сказал профессор Хайкин тогда? А вот что: «Это типичная картина недовольства и зависти неудачников своим более талантливым и удачливым коллегам!» Ни больше, ни меньше.

Даже во время работы на репетициях, любой вопрос, заданный Хайкину, связанный непосредственно с исполнением какого-нибудь места или ансамбля с певцами вызывал у профессора самую язвительную и уничижительную реакцию.

Трудно передать, однако, что происходило с Хайкиным во время репетиций к юбилейному концерту, посвящённому 70-летию Ивана Семёновича Козловского!

Юбиляр несколько раз просил дирижёра, чтобы в одном месте выделить соло гобоя, а в другом просил немного громче играть кларнет. Борис Эммануилович естественно сразу же пришёл в ярость, но вынужден был скрывать своё состояние и сдерживаться, что стоило ему огромных усилий – всё же не «лабух-оркестрант», а Народный артист Союза, знаменитость! Так просто сказать что-нибудь унижающее и презрительное было невозможно. Но мы действительно видели, что дирижировать целый акт «Лоенгрина» Вагнера было Борису Эммануиловичу уже не под силу. Козловский имел всего две репетиции, и время было дорого, Хайкину же после каждого большого куска необходимо было некоторое время просто отдышаться, придти в себя. А Иван Семёнович елейным голосом просил о новых деталях: «Борис Эммануилович, а нельзя ли тут сделать так…?»

Тут Борис Эммануилович дал себе волю: «Я больше так не могу, я чувствую себя, как загнанная лошадь!» – сказал он громко. «Так» он действительно не мог. Он никогда не встречался с просьбами певцов. Всё должно было исходить от него и только от него. Судьба концерта с самого начала была предрешена. Хайкин сказался больным и от своего участия отказался. Накануне концерта! Нельзя назвать такое поведение профессиональным и ответственным. Был вызван срочно Фуат Мансуров, который с блеском, с одной репетицией провёл юбилейный концерт! Но этого было мало! Хайкин пришёл в ложу дирекции и слушал первое отделение определённо в надежде, что всё развалится! Если он был болен, то зачем появляться в театре в такой ситуации? Он был явно удручён успешным концертом и покинул театр после первого акта. Этот эпизод рисует Хайкина как человека авторитарного, не желавшего быть гибким и как-то приспособиться к необычным обстоятельствам, хотя бы ради музыки и самого юбиляра. Вскоре он снова появился в театре – как видно и болезни сразу отступили, когда концерт был уже позади.

Хайкин имел какие-то таинственные связи «в верхах» советского руководства, что позволяло ему самому вести себя уверенно и, как бы независимо. Его характеристики работавших тогда дирижёров Большого театра были как всегда язвительными, саркастичными, и по большому счёту обидными, но иногда остроумными. Их разносили по театру немедленно. Так, вскоре после прихода в театр Юрия Симонова, именно он дал ему прозвище – «НЕВЫНОСимонов»

Часто повторяли якобы высказанное им, когда кто-то из старых его знакомых ему сказал: «Ну, Борис Эммануилович! Вы теперь самый маститый и самый большой дирижёр здесь!» Ответ Бориса Эмануиловича, согласно этому рассказу, гласил: «Что за радость быть первым среди г*вна!» Конечно ни деликатным, ни остроумным такие высказывания назвать никак нельзя.

* * *

Хайкин не обладал хорошей и пластичной дирижёрской техникой, хотя был учеником Н. Малько и К. Сараджева. У Бориса Эммануиловича, вероятно по причине болезни, руки были достаточно «тяжёлыми», не пластичными и невыразительными, но главное и бесценное дирижёрское качество было ему дано природой сполна – дирижёрская передача. То есть, он мог ничего особенного не показывать руками, но оркестр каким-то непостижимым образом замечательно фразировал, сам по себе устанавливал отличный баланс – всё это и называется «дирижёрской передачей» – некоей мистической, но реальной способностью телепатически передавать своё ощущение музыки, точно выполняемое музыкантами оркестра и певцами оперного театра.

В этом смысле Хайкина можно и должно причислить к настоящим дирижёрам старой школы первой величины. По крайней мере в СССР.

Геннадий Николаевич Рождественский

Ко времени моего поступления в театр в ноябре 1966 году Геннадий Рождественский уже год был главным дирижёром Большого театра. К сожалению, он покинул театр спустя четыре года. Как мне тогда казалось, произошло это под влиянием двух обстоятельств – высокой требовательности к артистам оркестра театра, и невозможностью совмещать работу главного дирижёра одновременно в двух местах – в театре и Большом симфоническом оркестре Радио (БСО). Геннадий Рождественский – один из крупнейших дирижёров мира второй половины XX века. Нельзя сказать, что власти понимали его значение не только на мировой оперной сцене и эстраде, но даже и в самом СССР.

Забегая много вперёд, нужно вспомнить об одном из типичных случаев отношения к артисту мирового класса, как к какому-то мелкому служащему, со стороны чиновников Мин. культуры. Суть дела была в следующем.

Осенью 1983 года в Метрополитен-опера в Нью-Йорке новый сезон открывался оперой Чайковского «Евгений Онегин», дирижировать которой должен был Г.Н. Рождественский. По неизвестным причинам он не приехал. На следующий год – осенью 1984 года открывать сезон должен был Евгений Светланов, и той же оперой «Евгений Онегин». Как и Рождественский, он в МЕТ Опере не появился.

В 1992 году мне довелось встретиться с Геннадием Рождественским, который приехал на гастроли в Нью-Йорк с одним из московских симфонических оркестров. Оказалось, что он не знал о том, что должен был открывать сезон в МЕТ. Можно быть уверенным, что и Светланову не сочли нужным сказать об этом. Таким был стиль «работы» советских администраторов.

Хотя Рождественский и учился в Центральной музыкальной школе при Консерватории в мои годы, но был старше меня на четыре года, а по классам – на пять. Он окончил школу как пианист в 1948 году и сразу стал студентом – дирижёром и учеником своего отца профессора Н.П. Аносова.

В чём было кардинальное отличие Рождественского в отношениях дирижёра и оркестра от некоторых его коллег? К примеру – от Б.Э. Хайкина, видевшего в оркестре только массу не способных ни на что музыкантов, кроме выполнения его дирижёрских указаний.

Рождественский ощущал себя скорее партнёром – руководителем ансамбля солистов, чувствовавших себя также партнёрами дирижёра по общему ансамблевому музицированию.

Понятно, что для такого уровня ансамбля музыканты – партнёры Рождественского должны были обладать высочайшим профессионализмом и артистизмом – то есть быть почти солистами, исполнявшими свои оркестровые партии на уровне подлинно сольной игры на своих инструментах. Такие требования к членам оркестра ставили некоторых старых музыкантов в неудобное положение – к этому уровню музицирования они не были и уже не могли быть готовыми, такие требования не предъявлялись никем из предшественников Рождественского за последние десятилетия. Быть может, и это тоже послужило одной из причин его ухода из Большого театра – большой пересмотр действующего состава оркестра был бы слишком сложным и болезненным. Но, это лишь моё предположение.

Следует отметить, что требовательность Рождественского носила всегда чисто профессиональный характер, и никогда не была дискриминационной ни к одному из музыкантов по причинам иным, чем профессиональным. Но здесь он никогда не шёл на компромиссы – или тот или иной исполнитель выполнял его высочайшие требования, или он просто не мог участвовать в его спектаклях и концертах.

Уникальной стороной его дарования было свойство, которым обладали очень немногие его коллеги на мировом Олимпе дирижёрского искусства, к которым я бы причислил только Вилли Ферреро, Леонарда Бернстайна, фон Караяна, Джеймса Левайна, Зубина Мету и Карлоса Кляйбера. Это качество, даже скорее чувство, рождалось в процессе исполнения, когда казалось, что только ты лично музицируешь с дирижёром в одном ансамбле, в одной духовной сфере, что рождает ощущение единства ансамбля в идеальном исполнительском процессе.

Впервые я ощутил это с Рождественским, ещё за много лет до встреч с некоторыми вышеупомянутыми дирижёрами, а именно на одной из репетиций с ним в Большом театре, когда в программе была Увертюра-фантазия Чайковского «Франческа да Римини». Эту пьесу я не играл до той поры никогда, хотя, конечно, слышал её по радио. Придя в Большой театр в 1966 году, я не имел настоящего опыта игры в оркестре и особенно в читке нот с листа, так как вся жизнь до той поры была посвящена сольной работе.

И вот, во время той памятной репетиции у меня возникло странное чувство, что с Рождественским я играю не как оркестрант, а как солист! Это не значило, что я как-то «вылезал» из ансамбля всей группы первых скрипачей, это означало, что Рождественский как бы дирижировал только для меня, и я, к моему невероятному удивлению, тогда ещё достаточно плохо читая с листа оркестровый материал, сыграл всю пьесу от начала до конца, не пропустив ни единого пассажа, ни единой ноты, сыграв на одном дыхании так, как будто знал это сочинение почти наизусть!

В той памятной репетиции, как в индикаторе, видятся и сегодня не мои способности, а уникальное дарование Рождественского – редчайшее дарование огромного музыканта-артиста, позволявшее своей дирижёрской передачей вызывать в исполнителях не только ответное волнение и сопереживание в исполняемой музыке, но именно играть её на уровне замысла композитора и идеального образа музыки, воплощённого в это исполнение дирижёром-виртуозом, дирижёром – интерпретатором, когда замысел композитора полностью сливается воедино с исполнением.

* * *

Самым незабываемым впечатлением за всё моё почти тринадцатилетнее служение в оркестре Большого театра, оставило в памяти исполнение Рождественским двух спектаклей «Пиковая дама» (мне не довелось играть с Рождественским в новых постановках Большого театра: «Сказание о невидимом граде Китеже», «Щелкунчик», и некоторых других, потому что они были сделаны до моего прихода в Большой театр). По времени это произошло где-то в середине 70-х годов, примерно через 4–5 лет после его ухода с поста главного дирижёра.

Свои впечатления от тех двух спектаклей, я храню в памяти так же, как впечатления от исполнения в Метрополитен-опера «Волшебной флейты» Моцарта с Джеймсом Левайном, или исполнений «Кавлера Розы» и «Травиаты» с Карлосом Кляйбером, «Фиделио» Бетховена – с Бернардом Хайтингом, «Тоски» – с Джузеппе Патане.

Исполнение Рождественским «Пиковой дамы» для меня осталось одним из самых ярких музыкальных впечатлений за время всей моей 36-летней профессиональной жизни в Большом театре и Метрополитен-опера.

Когда Рождественский только появился, входя в оркестр Большого театра в тот первый вечер, большинство из присутствовавших сразу почувствовало, что нас ожидает нечто экстраординарное. Почему сразу возникло такое чувство? На этот вопрос ответить нелегко, но чувство это оказалось абсолютно правильным.

Дирижировал он практически наизусть. Уже вступление носило какой-то особо зловещий и трагический характер, предвещая события грозные и драматические даже для тех слушателей, кто мог и не знать содержания оперы. Это свойство – делать абсолютно понятным замысел композитора для всех уровней слушателей является высшим художественным достижением самых больших артистов мира. Здесь были гениальные эмоциональные взлёты музыки Чайковского, никогда не переходящие в сентиментальность или преувеличенную сдержанность. Всё было в идеальной гармонии и балансе. Но то было только вступление!

Начало первой картины поразило удивительно сдержанным темпом – можно сказать, что темп соответствовал эпохе пушкинского повествования. Этому вечеру сопутствовало ещё одно важное обстоятельство: спектакль шёл без предварительной сценической репетиции. Вероятно Рождественский сделал спевки с певцами узловых сцен и их соединений, но с оркестром исполнение оперы было абсолютно законченным и ансамблево совершенным – всем казалось, что спектакль был идеально отрепетирован.

Руки дирижёра были столь ясными и точными, пластичными и «певучими», что это позволяло «на ходу» предвосхищать некоторые агогические отклонения, делать во многих эпизодах совершенно иную фразировку. Всё было кристально ясно всем участникам спектакля благодаря удивительному мастерству дирижёра в передаче его замысла. Все без исключения исполнители разделяли с ним радость сопереживания этого, как бы нового рождения гениальной музыки Чайковского.

«Пиковая дама», как мне всегда казалось (что, понятно, может быть весьма спорной мыслью), страдает рядом чисто формальных недостатков – иногда неожиданное вторжение в действие симфонической картины бури может повергать слушателей в некоторое недоумение (чему я был свидетелем в Вене во время гастролей театра в 1971 году). Эта известная рыхлость драматургического замысла была всегда большим искушением для режиссёров-модернистов – к примеру, Мейерхольда – для перекройки вообще порядка всех картин оригинальной партитуры. И здесь особенно важно отметить, что в исполнении Рождественским этой оперы всё это совершенно не ощущалось – сам замысел казался абсолютно совершенным, а все сцены безупречно «сцепленными» в единое целое.

Так может быть, всё же это недостаток не самого либретто и музыкального построения сцен, а недостаток исполнения тем или иным дирижёром? Ведь если в том исполнении Рождественского не ощущалось какой бы то ни было рыхлости, так её нет и вообще? К сожалению, этот недостаток построения оперы и некоторых её сцен объективно есть.

Казалось, что Рождественский следовал простому и мудрому совету великого скрипача Фрица Крейслера – «Если вы видите много длинных нот в партитуре, старайтесь сохранять пульс движения, а если вы видите много мелких быстрых нот – старайтесь играть их не слишком быстро». Итак, с самого начала оперы – гармония темпов, идеальное чувство меры никогда не покидали исполнителей на всём протяжении того незабываемого спектакля.

В тот вечер ярко проявилось и известное выражение Ганса фон Бюлова: «Дирижёр должен держать партитуру в голове, а не голову в партитуре». Замысел исполнения был настолько ясным для всех участников, что им не оставалось ничего, кроме как реализовать его с максимально возможным профессионализмом и артистизмом.

Поразительным был баланс звучания певцов в одном из самых трудных ансамблей первого акта – в сцене в Летнем саду. Мы с волнением ожидали второго акта.

* * *

Второй акт начался очень торжественно – в тех же умеренных темпах, которые так соответствовали характеру действия. Дирижёр не делал ничего такого, что могло бы казаться чем-то специально придуманным, словом каким-то вполне определённым замыслом. Замысел у Рождественского конечно был, он существовал в его голове за много времени, возможно и лет до того вечера. Несомненно, этот замысел кристаллизовался в самом дирижёре, и этот процесс в результате всего воплотился в уникальное исполнение, когда всем нам казалось, что ничего придуманного заранее, ничего «замышленного» вообще не существовало, а было абсолютно естественное исполнение, как бы не представлявшее никаких трудностей для солистов, хора, оркестра – вообще всех участников того вечера. Всякое выдающееся исполнение всегда кажется простым, ненадуманным, но достигающим огромной художественной силы в его чередовании эпизодов лирических и драматических, когда самые простые «форте» и «пиано» становятся сверкающими брильянтами музыкальной ткани.

Исключительно интересно был построен выход Императрицы в конце 1-й картины второго акта. В партитуре Чайковского всё это конечно было, но в большинстве рутинных спектаклей проходило как-то незаметно. На этот раз – без всякой подготовки – всё вдруг засверкало красками, о которых, кажется никто из дирижёров на нашем веку, даже и не догадывался.

Да, мне рассказывали старые музыканты, да и мой отец ещё застал время 30-х годов в Большом театре, когда «Пиковую даму» дирижировал Вячеслав Иванович Сук. Но нам этого слышать не довелось. Вероятнее всего этот вечер с Геннадием Рождественским воскресил то славное время, когда высоко художественная интерпретация была если не каждодневной, то, во всяком случае, частой гостьей в стенах прославленного театра.

Итак, перед выходом Императрицы в музыке – у хора и оркестра – ощущается какое-то беспокойство. Оно слышится как бы за сценой, оно ещё не стало вполне ясным, но оно понемногу приближается и, наконец, уже слышно в словах, произносимых хором и в постепенном нарастании звучности оркестра – приближение главного события этой картины – торжественного выхода Государыни. Когда это беспокойство переходит непосредственно в волнующую торжественность самого момента выхода, Рождественский, усиливая ещё больше звучность оркестра, внезапно заметно снизил темп. Всё это, конечно, было в партитуре, но было совершенно забытым, «затёртым» в рядовых спектаклях, не носивших в своей интерпретации ничего, кроме инерции рутинного исполнения.

Подобные детали сделали тот вечер праздником музыки Чайковского для всех – как для исполнителей, так и для публики.

В сцене в спальне графини не было никаких неоправданных затяжек действия – излишних по времени пауз, часто сопутствовавших этой сцене – теперь в ней бился пульс её собственного, совершенно реалистического действия с замышлявшимся, пока ещё не очень ясно, актом насилия. Казалось, что и для самого Германа было неожиданностью его собственное поведение, приведшее к трагической развязке. Всё это создалось в те минуты, пока шло само действие, то есть само его время было тем единственным художественным фактором, как в самом совершенном фильме Хичкока, когда центральная сцена достигала потрясающей силы именно из-за своей неожиданности! И это было создано здесь лишь с помощью музыки, выбора её естественного темпа и нюансов. Даже мы, участники спектакля, столько раз игравшие эту оперу, в свободные от игры минуты, были заворожены действием на сцене. Мы сами начинали верить в реальность происходящего!

Атмосфера сцены в казарме, созданная Рождественским, достигла такой мистической силы, что появление привидения в спальне Германа вызвало болезненную реакцию одной из слушательниц, по-видимому, страдавшей каким-то эмоциональным расстройством. Она стала кричать от страха. К счастью это произошло перед самым концом картины, когда оркестру осталось доиграть несколько тактов. Немедленно пришедший администратор Я.Е. Боков поспешил на помощь слушательнице, и помог ей выйти из зала.

Но такая реакция слушательницы, хотя и вызванная её нездоровым состоянием, была, если можно так выразиться, художественно обоснованной. За мои тринадцать лет в стенах Большого театра бывало, надо думать, немало людей, страдавших теми или иными видами нервных или психических отклонений, но никогда сама музыка так не воздействовала, как это случилось в тот вечер. В этой сцене, по моему скромному мнению, сконцентрировалась жестокая реалистическая правда, воссозданная мастерством дирижёра, и вызвавшая такую бурную реакцию.

Оглядываясь назад – почти на три с половиной десятилетия, только сегодня можно оценить талант Геннадия Рождественского, создавшего без репетиций исполнение такой реалистической силы и огромной драматической концентрации.

Быть может именно поэтому, казавшаяся всегда несколько затянутой сцена у Канавки, стала необходимым лирическим отступлением (несмотря на её драматический конец!), дававшим некоторый «отдых» от драматических событий. Теперь, у Рождественского эта сцена казалась и естественной и желанной и совсем недлинной!. (Помнится, как во время исполнения этой оперы в Вене в 1971 году, публика откровенно скучала, хотя и пела сама Вишневская! Не её это была вина – дирижёр Б.Э. Хайкин как раз продемонстрировал затянутость сцены, ничего не сделав, чтобы это преодолеть!)

Совершенно исчезли «авторские швы», по крылатому выражению композитора Л.К. Книппера. Они стали совершенно незаметными – как будто их никогда не существовало! Так перед куплетами Германа в партитуре есть небольшое вступление, всегда казавшееся каким-то искусственным, придуманным. На этот раз ничего подобного не возникало – самые второстепенные места по своей музыкальной значимости, стали казаться столь же замечательными, как и вершинные моменты, порождённые гением Чайковского!

Конец оперы был настолько потрясающим, было так жаль несчастного Германа, что последние такты звучали по силе равными трагическим страницам 6-й Симфонии – похоронной эпитафией герою и его неприкаянной душе. Все было кончено… Кажется, что даже сам дирижёр был под впечатлением смерти Германа.

…Мы не спешили расходиться в тот вечер, вопреки традиции, когда через пять минут после окончания спектакля, в театре уже никого не было, кроме разгримировывавшихся певцов и костюмеров. Мы испытали музыкальное потрясение, и теперь требовалось несколько минут, чтобы снова перейти в обычный мир, к его повседневности улицы и общественного транспорта, да даже и собственной машины. Мы ещё пребывали «там», в удивительном мире, созданном на несколько часов гением одного исполнителя.

* * *

Недавно ко мне попала книга бесед Николая Зеньковича с Евгением Светлановым («Россия, избавление от талантов», Москва, Ольма-Пресс 2004 г. стр. 39). Высокоодарённый композитор, пианист и дирижёр, руководивший много десятков лет Государственным Симфоническим Оркестром, жаловался своему собеседнику, что самой главной заботой его работы с оркестром была проблема ансамбля, то есть императивом игровой дисциплины – играть вместе! Как он признавал сам, если он уезжал на некоторое время, то ансамбль сразу рассыпался, и ему приходилось начинать всё сначала. Нужно сказать, что то не была вина Евгения Светланова, то была порочная традиция воспитания исполнителей на всех инструментах во всех Консерваториях страны, где почти не уделялось времени для ансамблевого музицирования. Или уделялось очень мало. В итоге в одном из лучших симфонических оркестров страны, как признавал сам Светланов, не было достаточно выработанной игровой ансамблевой дисциплины.

Ещё в 30-е годы приехавший на гастроли в Москву и выступавший с тем же оркестром знаменитый германский дирижёр Фриц Штидри повторял все репетиции одно и тоже: «Nicht zusammen!» – «Не вместе!».

В этой связи снова и снова вспоминаются те два вечера, когда Геннадий Рождественский продирижировал без репетиции два спектакля «Пиковой дамы» и почему-то с ним оркестр играл не только вместе – этот вопрос просто не стоял – но на таком художественном уровне, что остается только горько сожалеть, что не была тогда сделана видеозапись того исполнения выдающейся художественной значимости и драматической силы.