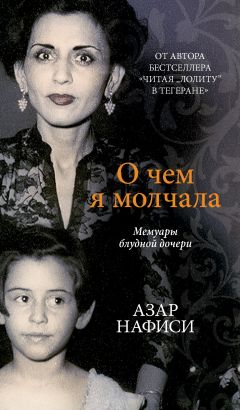

Текст книги "О чем я молчала. Мемуары блудной дочери"

Автор книги: Азар Нафиси

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

День отъезда запомнился мне чередой очень шумных прощаний, перемешанных с бесстыдными слезами, истерическими протестами и внезапной тишиной, наступившей в самолете и возвестившей о неизбежном свершившемся факте, который уже не могла изменить никакая жалость к себе. Я тихо сидела у окна, и мне вдруг показалось, что мы с мамой остались одни во всем белом свете. Она показала мне, как пристегиваться, и взяла меня за руку, а я пыталась совладать со слезами. Через некоторое время она очень тихо заговорила. Мне повезло, сказала она, у меня есть родители, которые обо мне заботятся и любят меня так сильно, что согласились на разлуку. Вот у нее никогда не было матери, поэтому она была несчастна и некому было ее утешить. «Хочу, чтобы у тебя было все то, чего не было у меня», – произнесла она. Вскоре ее голос стал мечтательным, и она нараспев рассказала историю, которую впоследствии повторяла еще много раз.

«Мне было четыре года, – сказала она и взяла меня за руку, будто боялась, что я сбегу. – Тогда мы жили в Кермане, в доме, окруженном огромным садом. Сейчас их осталось так мало – старых персидских садов с высокими деревьями, журчащими ручьями и маленькими полевыми цветочками, растущими по берегам. Ночью меня разбудил женский плач. Я бросилась в гостиную и увидела тетю, мою нане и служанок – они все там собрались. Отец тоже был с ними. На меня никто не обращал внимания. Отец вышел на веранду, и я пошла за ним. Было очень темно, но, по-моему, луна уже взошла. Я боялась деревьев и их теней и почти бежала, чтобы угнаться за ним. Он шел по берегу большого ручья, что тек через весь сад. Потом он вдруг остановился. Я тоже остановилась. Там, на земле у ручья, лежало тело моей матери».

Больше о матери она ничего не помнила. Позже, снова пересказывая мне эту историю, она уменьшила свой возраст с четырех лет до трех и наконец до двух. Вторая жена деда говорила, что когда моя бабушка умерла, мать была уже взрослой девочкой, ей было не меньше семи-восьми лет, но ее показания расходятся со словами тетки матери со стороны отца (моего деда), которая поддерживала ее в сговоре против мачехи: та тоже говорила, что Незхат была совсем маленькой, когда умерла ее мама. Также никто не может точно сообщить возраст бабушки на момент смерти: сначала мать сказала, что ей было восемнадцать, потом уменьшила возраст до шестнадцати. Впрочем, это не имело значения; суть в том, что она умерла очень рано, когда моя мать была совсем ребенком.

Сейчас меня поражает, что всякий раз, когда мать рассказывала эту историю – а за годы это случалось многократно, – это всегда происходило одинаково. Сперва ее тон становился мечтательным и словно механическим; этим тоном она всегда выкапывала воспоминания, которые мы не могли с ней разделить. Как ни странно, из-за этого ее рассказ проникал в самое сердце. Я совсем не знала женщину, что когда-то танцевала с Саифи, но эта, застывшая от страха при виде трупа матери, была мне слишком хорошо знакома.

История всегда обрывалась в момент, когда она видела тело. В прошлом богатые люди омывали своих мертвых в ручьях, что текли у них в саду, и только потом передавали в морг. Я часто пыталась представить эту картину и мысленно шагала за матерью вдоль берега ручья, останавливаясь у тела бабушки. Я представляла, что было дальше. Поняла ли она, что случилось? Заметил ли ее отец, увел ли прочь? Обнял ли он ее?

Наши мертвые навек застывают в одном и том же обличье в созданных нашим воображением саркофагах. Мы меняемся, и они тоже меняются, особенно те, кто умер в молодости, как Саифи и моя бабушка. Сейчас мне кажется странным не сам факт, что бабушка умерла, а то, что ни у кого не осталось о ней воспоминаний. Никто ни разу не сказал: о, это было любимое блюдо твоей бабушки; это напоминает мне Шамолук-ханум. Дед никогда о ней не упоминал. Мы даже не знали, где ее похоронили. Думаю, мать никогда не была у нее на могиле и не знала, где та находится. Все это причиняло мне сильную боль и заставляло сочувствовать матери, даже когда я на нее злилась, ведь она не помнила о своей матери ничего, кроме ее смерти, и никогда не говорила, какой та была при жизни.

Перелет в Лондон запомнился мне по многим причинам, однако те несколько минут, что мать рассказывала мне эту историю, сила, с какой она сжимала мою руку, и тишина, последовавшая за ее рассказом, навсегда отпечатались в моей памяти. Тогда я ничего не чувствовала к покойной бабушке, о которой ничего не знала. Лишь со временем я начала о ней задумываться. Но история ее смерти оказала чудотворное действие на мои чувства и отношение к матери. Я начала сопереживать маме и понимать, почему она так зла на мир. Я жалела, что нельзя воскресить бабушку и сделать так, чтобы им с мамой не пришлось переживать эту сцену, ту самую ночь, когда бабушка умерла. Мне захотелось утешить мать. Теперь я жалею, что так этого и не сделала. Вместо этого я беспечно спросила: «А что было дальше?» Мать не ответила. В отличие от отца, который мог говорить о себе бесконечно и анализировал все с ним случившееся, мать выстраивала свои истории таким образом, что у них не было начала и конца. Как правило, они состояли из одного события – грандиозного события, которое преподносилось нам как загадка, наделенная всевозможными смыслами и толкованиями.

Подобно Саифи, бабушка отсутствовала в нашей жизни, однако мы отчетливо ощущали ее присутствие. С годами мы поняли, что ее смерть сформировала мать и сделала ее такой, какой мы ее знали. В «Золушке» и «Белоснежке» покойная мать – всего лишь сюжетный ход, ее отсутствие важнее присутствия. Сказка не может существовать без конфликта и горя; сказочные герои обязательно боятся потерь и всегда надеются вернуть утерянное. Если бы моя бабушка выжила, у матери не было бы мачехи. Злая мачеха – всегда самый яркий персонаж сказки, она живее всех живых, ее злонамеренность запускает целую череду действий и реакций. Моя мать разыгрывала свою версию «Золушки», но ее прекрасный принц умер. И в награду за долготерпение она не получила вечного покоя и счастья.

Но чтобы привлечь принца, даже Золушка должна была вести себя определенным образом, а моя мать такой способностью не обладала. Со временем ее злость на прошлое ослабла и превратилась в фоновое недовольство настоящим. Ей казалось, что мы ее подвели. С каждым днем ее призраки становились все более реальными, а мы, семья – далекими и недосягаемыми.

Не знаю, что бы случилось, если бы я не провела эти три месяца в Ланкастере в обществе своей матери. Тогда я этого не понимала, но мой опыт остался со мной навсегда и породил новое чувство: если хотите, слабость к ней, на основе которой я в дальнейшем переоценила все наши отношения. Он стал маленькой каплей, хранящей память о том, что когда-то мать была частью большой многоводной реки, и стоило один раз представить эту реку, как забыть ее было уже невозможно.

Глава 10. Котфорт-хаус

Мы прибыли на вокзал Ланкастера обманчиво солнечным днем. Вскоре я узнала, что в Англии вечно идет дождь, а небо всегда серое, и стала страшно скучать по иранской погоде; но без дождя и серого неба не было бы ослепительно изумрудных лугов и волшебных синих колокольчиков. На вокзале нас встретил высокий дородный мужчина на костылях; его сопровождала Этель, экономка.

По слухам, господин Кампсти, известный под прозвищем Шкипер, служил капитаном корабля и получил ранение в результате несчастного случая, вероятно, во время войны. Но с ним была связана и более любопытная история – рассказывали, что у него был роман с бывшей хозяйкой Скотфорт-хауса, богатой женщиной. Они полюбили друг друга, и он бросил свою жену и детей. После смерти хозяйка оставила ему особняк и все свои деньги. Я видела бывшую семью Шкипера один раз, через три года после моего приезда в Англию, когда он умер и оставил все свое имущество экономке Этель. Все это вызывало сомнения в его порядочности, а также в том, является ли этот человек подходящим для меня опекуном, но его порекомендовала сестра аму Саида, безупречная аме Хамдам, а та не могла посоветовать плохого.

Мать приехала со мной, чтобы помочь мне обустроиться, но с момента нашего приезда перевернула дом вверх дном, пытаясь обеспечить мне комфорт, в котором, как ей казалось, я нуждалась. Условия проживания в Скотфорт-хаусе ее ужасали; обитатели дома, в свою очередь, ужаснулись, столкнувшись с ее поведением. Мать была всем недовольна: в ванной не было душа, посуду мыли плохо. Она следовала по пятам за Кристиной, робкой горничной, чьи руки вечно тряслись от страха, заходила на кухню, отнимала у нее тарелки и заставляла бедную женщину промывать и споласкивать тарелки, не касаясь раковины. Шкипер обещал исправить ситуацию в ванной, но вскоре стало ясно, что устанавливать душ ради временной жилички он не собирается, и в конце концов мать купила мне пластиковый ручной душ и заставила им пользоваться, а ванну принимать запретила.

Этель приносит завтрак, а Кристина убирает со стола. Овсянка, глазунья из двух яиц – я тут же раздавливаю желтки, намазывая яичницу на тост, – сливочное масло, джем, чай. В первый школьный день мы садимся на стулья и завтракаем; мать смотрит на меня и прыскает со смеху. На мне школьная форма: темно-синяя юбка, белая рубашка, темно-синий свитер, блейзер с эмблемой школы на кармашке и темно-синий берет, который я сразу возненавидела. Она снимает берет – тот все время сползает – и кладет его на стул рядом с портфелем. За завтраком не надо сидеть в берете, говорит она, хотя, пожалуй, пора привыкать. Она повязывает мне школьный галстук, снова смотрит на меня и опять смеется. Бедная Ази, произносит она с несвойственным ей сочувствием. Я в недоумении, ведь мать так редко смеется и улыбается: мы привыкли лишь к ее саркастическим улыбкам, которыми она напоминает нам о промахах. Что такое, сердито говорю я? Глаза наполняются слезами, и она похлопывает меня по руке. Ну полно, говорит она, по-прежнему смеясь. Позже я учусь прикидываться несмышленой иностранкой и однажды забываю дома берет, потом теряю галстук и наконец «случайно» прихожу в школу без блейзера.

Господин Кампсти (Шкипер). Мать поручила меня ему на время обучения в Англии

Мать свято верила в пользу физических упражнений. Сколько себя помню, по утрам она всегда прыгала с воображаемой скакалкой. В Ланкастере единственным местом, где она могла упражняться, была небольшая мощеная площадка в саду под окном моей комнаты на втором этаже. Каждое утро перед завтраком она спускалась и начинала прыгать с воображаемой скакалкой. Она хвасталась, что прыгает тысячу раз в день. Иногда я стояла у окна и смотрела на нее, а она поднимала голову, смотрела на меня и улыбалась: она любила выступать перед зрителями. Этот образ матери накладывается на другой: мне было три или четыре года, я сидела за стеклянной дверью родительской спальни и смотрела, как мать прыгает через скакалку солнечным ветреным утром на террасе. На миг наши взгляды встретились, и она улыбнулась. До сих пор вижу эту улыбку, а глаза следят за движениями воображаемой скакалки: вверх-вниз, вверх-вниз.

Скотфорт-хаус в Ланкастере

Вечерами я возвращалась в свою огромную комнату, где мать с сияющим целеустремленной решимостью лицом протягивала мне тарелку очищенных апельсинов, шоколадных конфет и фисташек. По вечерам я составляла для нее список английских слов, и к следующему утру она знала их значения, посмотрев в словаре; список ждал меня утром на письменном столе. Целый час и даже два после ужина она помогала мне заучивать слова. А позже, через много лет, обиженно напоминала, что если бы не она, я бы вообще не выучила английский. Причем, скорее всего, она была права. Когда я начала учить английский в первом классе, мать не знала ни слова (сама она учила французский). Но каждый день они с тетей Нафисе заучивали заданные мне страницы в учебнике английского, а по вечерам она меня проверяла. Когда мать хотела, чтобы мы чего-то добились, она бралась за дело с поразительной энергией и сосредоточением.

Ее зацикленность и неослабевающая мотивация не были нацелены на достижение конкретной цели, хотя со стороны она казалась очень целеустремленной. Ей владела лишь одна компульсивная мотивация: она четко знала, кем и чем никогда не хотела бы стать. Она любила курить, но не курила; любила играть в карты, но почти никогда не играла; прекрасно танцевала, но никогда этого не делала. Рядом с ней нам всегда казалось, что мы недостаточно стараемся.

Эта отрицательная мотивация иногда побуждала ее браться за проекты, никак друг с другом не связанные. И каждому, каким бы банальным он ни был, она уделяла безраздельное внимание. В моем детстве у нее несколько лет была цель начать бегло говорить по-английски. Она даже уезжала в Лондон на пять месяцев, жила там в пансионе и почти все время проводила на занятиях или зубрила дома. После этого она ходила на курсы флористов, и весь дом был заставлен ее громоздкими букетами; потом в один день она охладела к этому занятию, и больше мы о нем не слышали. С тем же рвением она взялась за обучение в автошколе. Мой отец почему-то был против, причину я уже не помню. Но он даже пытался воспользоваться своим влиянием и договориться с офицером полиции, чтобы ей не выдали водительские права; чистая правда, мать это не придумала.

Самым амбициозным ее проектом было стремление создать образцовую семью. В детстве никто не обращал внимания на ее благополучие: всем было все равно, как она питалась, занималась ли спортом, что носила. Теперь она хотела, чтобы у нас было все, чего не было у нее. Она превратила стремление к идеалу в свою профессию: ее семья, друзья, страна – все должно было быть идеальным. Тоталитарные натуры уничтожают человека не запретами, а неожиданными проявлениями доброты. Будь она всегда жестокой, мне было бы легко оборвать с ней все отношения. Но мы все чувствовали себя в ловушке, ведь хотя она управляла нашими жизнями, но была также очень уязвимой, и хотя она порой меня ненавидела, но также многим ради меня пожертвовала. Она хотела, чтобы я была красивой, ухоженной, утонченной, умной, послушной дочерью, успешной и образованной женщиной, добившейся всего на карьерном поприще. Однако я стала ее главным разочарованием.

Сейчас мне больно осознавать, что, глядя на меня, она, вероятно, видела молодую женщину, какой была когда-то: ненужную и всеми брошенную. Возможно, это объясняет, почему она порой смотрела на меня, чуть не плача, качала головой и причитала: бедняжка Ази! Ах, бедная, бедная Ази.

На третий день в новой школе, вернувшись домой и увидев приготовленную матерью тарелку с апельсинами и фисташками, я расплакалась. Я чувствовала себя беспомощной. Первым уроком шла английская литература; мы читали «Много шума из ничего». Урок вела сиплая миссис Уивер; я не понимала ни слова из ее лекции. И дело было не только в Шекспире. Я не понимала и добродушную учительницу биологии, и злючку учительницу музыки, и кондуктора в автобусе. А ведь дома я была лучшей ученицей по английскому в классе! Почему я их не понимала? Мать усадила меня, пробормотала слова утешения. Погладила меня по голове, помогла снять форму и надеть чистую одежду, покормила апельсинами, кладя мне их прямо в рот, и сказала:

– Если не хочешь, можешь не продолжать. Скажем обо всем отцу, и уже на следующей неделе вернешься в Тегеран.

– Но я думала, ты хочешь, чтобы я поехала сюда, чтобы чего-то добилась, – возразила я. Ласково глядя на меня и продолжая почти механически кормить меня апельсинами и фисташками, она ответила:

– Я хотела, чтобы у тебя было то, чего у меня не было. Сама знаешь, я училась лучше всех в классе. Была любимицей своей учительницы, Озрыханум. Она так надеялась, что я продолжу образование, как другие женщины из нашей семьи, как аме Хамдам или Мах Монир…

Она хотела меня успокоить, но также хотела утихомирить призраков прошлого. Мать считала аме Хамдам своим кумиром. Та была среди первых иранок, кого отправили учиться в Европу в 1920-е. После возвращения она не вышла замуж, а отправилась работать: сперва учительницей, потом проректором престижной старшей школы для девочек в Тегеране. Я хорошо ее помню, потому что она сильно отличалась от других женщин, что приходили к нам домой. Она не красилась и всегда одевалась в спокойно-коричневые тона. Иногда мы приходили к ней в гости, я садилась в ее мягкое светло-коричневое кресло и слушала успокаивающую монотонную музыку ее спокойного, но властного голоса, прерываемого мамиными нервными возражениями. Что же меня так в ней привлекало? Может, ее рассказы о женщинах поколения моей бабушки, которые носили пистолеты под черными чадрами и помогали конституционалистам? Она говорила, что я многим обязана этим женщинам, ведь именно они основали первые бесплатные школы для девочек в Иране. За такую деятельность их били, подвергали остракизму, иногда даже выгоняли из родных городов. «Женщинам всегда приходилось бороться, чтобы получить желаемое, – тихим монотонным голосом говорила аме Хамдам. – И не только в нашей стране – везде. Еще недавно британкам приходилось отдавать мужьям все заработанные деньги и имущество. Девочка должна ценить возможности, которые у нее есть, нельзя принимать их как должное», – добавляла она, поворачиваясь к матери.

Свадьба аме Хамдам.

Она вышла замуж, когда ей было уже за сорок; на фото она в центре в белом платье, справа от нее – отец моей матери Логман Нафиси. Мы с матерью в первом ряду

Только потом я поняла, что казалось мне в ней таким романтичным: в обществе, где каждый знал, какой должна быть женщина, и считал своим долгом указать ей на это, ее отказ соответствовать привычным понятиям о женской роли был чем-то очень смелым и исключительным. Аме Хамдам и ей подобные стали первопроходцами: очень образованные, как правило, незамужние, они посвятили себя работе и выработали нарочито «неженственный стиль».

И даже несмотря на все ее достижения, аме Хамдам жалели. Кто-то считал, что она принадлежала к категории женщин, которые напрасно потратили свою жизнь, потому что были «неженственными». Общество признавало успехи аме Хамдам, но ее считали физически непривлекательной. Как в любой пуританской культуре, когда речь заходила о женщинах, сексуальность и уважение не могли сосуществовать бок о бок. Когда меня решили отправить учиться за границу, некоторые мамины подруги говорили ей, чтобы она ни в коем случае не ставила мне в пример аме Хамдам, которая вышла замуж только после сорока – за одного фармацевта, отца четверых детей. Нас предупреждали, что такая судьба ждет всех слишком образованных женщин: им уготовано заботиться о чужих детях. Я же никогда не понимала, за что жалеть аме Хамдам. Муж любил ее и уважал, она была привязана к его детям, а они к ней. Лишь много позже я поняла, что жизнь ее сложилась намного счастливее, чем у сплетниц и зануд, которые ее осуждали.

Но вернемся в тот день в Ланкастере, когда мы с матерью сидели в моей огромной комнате с жизнерадостными обоями в цветочек, выцветшим ковром и большой кроватью, накрытой разноцветным покрывалом. Мать тогда сказала, что больше всего в жизни мечтала стать врачом, как ее брат и дяди, как многие в нашей семье. Но после школы отец не разрешил ей продолжить учебу. Я часто думала, что обязана своим образованием отцу, его историям и интеллектуальной среде, которую он и его семья для нас создавали. Но если бы в тот день мать не отнеслась ко мне с пониманием, если бы не рассказала мне о себе и аме Хамдам, я бы не смогла продолжить учиться в Англии. Именно тогда я начала считать, что должна получить образование не для того, чтобы стать хорошей гражданкой своего государства и гордостью своей семьи. Я решила сделать это ради матери; это был бы мой ей подарок. Я хотела стать такой, какой когда-то стремилась стать она.

Поездка в Англию и три месяца, что мы провели вместе, воплотили для меня все то, что я любила в матери и потом оплакивала. Когда мы с Мохаммадом в ней нуждались, она умела становиться ласковой и заботливой, будто добрый дух в ней просыпался от долгого сна. Мать воспринимала меня и относилась ко мне так, как к ней самой никогда не относились в детстве и в юности. Она уделяла мне внимание, которого была лишена. Ирония в том, что для того, чтобы стать такой, какой она хотела меня видеть, мне пришлось от нее отдалиться. Я не могла быть ее марионеткой. И когда позже я решила жить самостоятельно, она так и не поняла, что это ее заслуга и что она добилась всего, чего хотела.

Мы с матерью прощаемся на вокзале в Ланкастере в декабре моего первого года в Англии

Она уехала из Ланкастера ранним вечером в конце декабря. Было холодно и облачно; это видно на фотографии с вокзала, сделанной в тот день. На мне коричневый плащ, который она мне купила, – он нам обеим очень нравился, – а на ней – черно-красное пальто. Она стоит, наклонившись ко мне, и улыбается. Хотя мы не смотрим в камеру, очевидно, что мы обе знаем, что нас снимают. Мать смотрит на меня, положив ладонь мне на спину и словно желая меня защитить. Этот жест и выражение лица часто встречаются у нее на фото, где требуется изобразить материнскую любовь и заботу.

«Не хочу, чтобы ты грустила, – сказала она тогда и взглянула на меня с такой жалостью, будто я лежала при смерти. – Не успеешь оглянуться, и уже лето, приедешь домой на каникулы. Не грусти», – с улыбкой произнесла она. А вы бы на моем месте грустили?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?