Текст книги "О чем я молчала. Мемуары блудной дочери"

Автор книги: Азар Нафиси

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Глава 11. Политика и интриги

После отъезда матери я еще долго ощущала полную растерянность. И дело было не только в чужом языке, культуре и среде, не только в тоске по дому, семье и друзьям, но в резкой смене образа жизни, который так же отличался от моего иранского, как ланкастерское серое небо и постоянные дожди – от голубого солнечного неба Тегерана и его заснеженных гор. Моя жизнь в Тегеране была упорядоченной, меня оберегали от внешнего мира: почти каждый мой шаг был выверен, мать следила за моим питанием, меня возили в школу и из школы на личном автомобиле с шофером, я никуда не ходила без родителей и без их согласия. Теперь же я осталась одна с опекуном, который не знал, чем я занята, и не особенно этим интересовался. Я была предоставлена самой себе.

Большинство молодых иранцев, которых отправляли за границу, учились в школах-интернатах с проживанием, но меня послали в самую обычную школу в маленьком городке, большинство жителей которого даже никогда не слышали об Иране. Я была единственной иностранной ученицей в этой школе. Учителя относились ко мне с терпением и осторожностью; одноклассников я забавляла. Мне задавали вопросы снисходительным и насмешливым тоном, в котором сквозило слабое любопытство: сколько верблюдов у твоих родителей? Ты когда-нибудь целовалась? Их очень веселило, что я не знала, что такое «взасос», и как-то раз всерьез спросила одну девочку, какой вкус у поцелуя. Но вскоре я стала как все – почти. В классе было много детей, которых считали чудаками, и я просто влилась в их ряды. У меня были подруги: застенчивая художница Шейла, шутница Элизабет, прилежная Дианна и моя лучшая подруга Барбара. Мы с Барбарой сблизились по принципу «противоположности притягиваются». У нее были голубые глаза, короткие каштановые волосы, а на губах вечно играла улыбка. Ее дружба меня успокаивала, потому что со стороны казалось, что жизнь ее намного проще, чем моя (а возможно, так было на самом деле). Она знала, чего хотела. Ее родители были добры, жили скромно, наслаждались обществом друг друга и прекрасно ладили с детьми и между собой. Барбара была очень умна, но в четырнадцать уже обзавелась постоянным парнем, который сделал ей предложение; впрочем, ее отец вышвырнул его за порог. Она не испытывала навязанного чувства долга по отношению к своей семье и стране и была беззаботно счастлива, как у меня никогда бы не получалось. Я всегда чувствовала себя немного виноватой, и если была счастлива, мне становилось немного тревожно. В Барбаре мне нравилась ее прямота и простота. Конечно, не бывает так, чтобы у всех в жизни было все просто, но мне тогда так казалось.

Днем я училась и общалась с друзьями, но вечером мне бывало очень одиноко. Обычно после ужина, примерно в половине седьмого, я уходила в свою огромную комнату. Я закрывала шторы и не выключала свет, даже когда ложилась спать. Я часто страдала от сильного одиночества, мне было грустно и иногда страшно. Я читала все книги, что попадали мне в руки. В комнате стоял ужасный холод, и, чтобы нагреть ее, надо было бросать монетки в обогреватель; тот обжигал, если сесть к нему слишком близко, и совсем не грел на расстоянии. И я начала читать в кровати, забравшись под теплое одеяло с грелкой (помню, я прочитала книгу «Как быть чужаком», и там говорилось, что у континентальных европейцев есть секс, а у британцев – грелка). У моей кровати всегда лежали две книги: сборники стихов Хафиза и Форуг Фаррохзад, современной феминистской поэтессы. Но чаще всего я читала романы. И благодаря Диккенсу и Достоевскому, Остин и Стендалю наконец почувствовала себя как дома в этом прекрасном, но сером и сыром краю, а их герои поселились вместе со мной в моей большой пустой комнате.

Вернувшись домой на каникулы, я оказалась не готова к той сцене, что ждала меня в аэропорту. В море лиц выделялись несколько незнакомых, но сиявших от радушия. Наконец я заметила мать и тетю Нафисе, стоявших рядом с весельчаком средних лет в потрепанной одежде; тот держал огромный букет ядовито-розовых гладиолусов. Мамина парикмахерша Голи стояла за его спиной, махала и сияла, но мой взгляд был прикован к этому мужичку с гладиолусами, который улыбался так отчаянно, словно очень хотел со мной подружиться, хотя мы были не знакомы. «Это господин Зиа, – сказала мать, расцеловав меня в обе щеки. – Коллега твоего отца». Тетя Мина и ее дочь Лейла стояли рядом с отцом и братом, а еще я увидела дядю Резу, одного из младших братьев отца; недавно он поступил в Тегеранский университет и временно жил у нас. Но там было много людей, которых я вовсе не знала, и всем им, кажется, был известен какой-то секрет. Я видела это в жестах матери и льстивой улыбке господина Зиа, который, как оказалось, был начальником отдела кадров и работал под руководством отца в мэрии. С того самого дня, куда бы я ни отправилась, меня повсюду окружали незнакомые люди, которые вели себя так, будто были моими близкими друзьями, ведь мой отец стал самым молодым мэром Тегерана за всю историю. Это продолжалось до тех пор, пока зимой 1963 года его не посадили в тюрьму; тогда отношение поменялось на прямо противоположное. «Добро пожаловать в Тегеран твоего папы!» – саркастически прошептал мне на ухо дядя Реза.

«Твоя мама, – писал мне отец, – так сильно по тебе скучает, что постоянно обвиняет нас в черствости и безразличии к твоему бедственному положению. Она отказывается отапливать дом, потому что „бедняжка Ази“ целыми днями дрожит от холода в огромном особняке в Англии». От матери приходили письма, полные сочувствия и беспокойства о моем состоянии. Она заставила отца присылать мне вырезки из женских журналов, в которых говорилось о пользе виноградного сока и о том, как чистить пятки пемзой. Присылала сушеную вишню, чернослив и курагу, собственноручно связанные носки, варежки и свитеры, которые, как правило, оказывались мне слишком малы или велики. Это задало тон нашим отношениям на годы вперед: находясь в разлуке, мы с матерью тосковали друг о друге, но стоило провести вместе несколько дней, максимум неделю, как мы возвращались к старым привычкам.

Фирузех-э Бу-эсхаги Хош Деракшид вали доулаташ мостаджаал буд. Войдя в гостиную в первую пятницу после моего возвращения из Англии, я услышала знакомый голос, декламирующий строки классического персидского поэта Хафиза, в которых говорилось об Эсхаке, царе, чье правление продлилось недолго из-за махинаций его врагов. Хафиз оплакивает звезду Эсхака, сиявшую ярко, но закатившуюся слишком рано.

Тем утром в гости пришли многие мои старые знакомые: давний друг отца господин Халиги, мамина парикмахерша Голи, красавец-полковник и дядя Реза, который шепотом сообщил, что так стыдится новой должности моего отца, что никому не признается, что они родственники. Многие иранцы считали, что поступить на высокую государственную должность – по сути то же, что продать душу дьяволу. Тетя Мина тоже пришла, и когда я вошла в комнату, она подозвала меня и велела сесть рядом.

Были в гостиной и новые лица: господин Зиа, тот самый, что принес мне букет ядовито-розовых гладиолусов, сидел на стуле с высокой спинкой, но каким-то образом умудрялся сутулиться; рядом с ним – молодой, худощавый и смуглый мужчина, которого, как я потом выяснила, звали господин Мешгин, он работал репортером. Среди гостей также был неприметный мужчина с подобострастной улыбкой, которого отец представил как господина Эсмаили, своего заместителя по вопросам парков и озеленения.

А цитировал Хафиза господин Халиги; тепло поприветствовав меня, он произнес:

– Хафиз жил семьсот лет назад, но все, что он говорил о талантливом царе Эсхаке, справедливо по сей день. Наш дорогой Ахмад молод и амбициозен. Он стремится к добру и справедливости. Но не знает, что в правительстве нашей страны нет места для добрых намерений. Доброта не поможет выжить.

– Ты меня перехвалил, – смеясь, ответил отец. – Мои амбиции невелики; я не представляю угрозу для приближенных шаха. И не отчитываюсь перед ними. – Я слушала его со смешанными чувствами, обдумывая сказанные шепотом слова дяди. – Мало того, – продолжал отец, – шах это знает. Он не чувствует во мне угрозу.

– Мой дорогой, шах чувствует угрозу отовсюду, – парировал Халиги. – И, пожалуй, он прав. После случая с Моссадегом шах не верит никому. Он убежден, что любой сколько-нибудь красноречивый и популярный политик метит на его место. Поэтому подумай, – он наклонился ближе к отцу, – прежде чем вверять свою судьбу человеку, который не верит даже себе самому.

Халиги упомянул Моссадега, премьер-министра Ирана, занимавшего этот пост в начале 1950-х и отличавшегося большим упрямством; он противился шаху и пытался национализировать нефтяной сектор иранской промышленности, который в то время контролировала Великобритания. Это привело к скандальному и напряженному международному конфликту, главным образом между Ираном и Великобританией, и инициированному британцами бойкоту иранской нефти, который ухудшил и без того плачевное положение иранской экономики. Шах был вынужден на некоторое время покинуть страну, а Народная партия Ирана – Туде, коммунисты, поддерживаемые Советским Союзом, – воспользовалась кризисом и устроила беспорядки. Один из учителей аятоллы Хомейни, аятолла Кашани, поначалу поддерживал Моссадега, но потом обернулся против него и заключил мир с роялистами, поддерживающими шаха. Результатом стал военный переворот 1953 года против Моссадега, организованный при поддержке американцев и британцев. Шах вернулся в Иран, а сам Моссадег и переворот, в результате которого его отстранили от власти, с тех пор оставались острой темой для иранцев и предметом бесконечных споров. Кто был прав, а кто виноват? Кто кого предал и какую цену нам пришлось заплатить за эти предательства?

Моссадег был и до сих пор остается для многих самым популярным иранским политическим деятелем. Мои родители ему сочувствовали, а мать любила рассказывать историю о дне переворота, который закончился противоречивым судебным процессом над Моссадегом и его ссылкой в принадлежащее ему имение Ахмедабад. Оборвавшаяся политическая карьера Моссадега стала символом нереализованного стремления Ирана к демократии. Он заразил нас разрушительным очарованием нереализованной мечты. Но спустя много лет, в 1978 году, когда у нас был шанс выбрать последователя Моссадега Шапура Бахтияра, известного представителя либерального национализма и последнего премьер-министра, назначенного шахом, большинство иранцев предпочло не его, а аятоллу Хомейни, фигуру куда более деспотическую, чем шах. По прошествии времени возникает вопрос: а можно ли доверять народу, что горюет по Моссадегу, но голосует за Хомейни?

В первое утро после моего возвращения много говорили о судьбе иранского народа. Кое-кто из гостей предположил, что все наши беды объясняются упрямой одержимостью культом личности шаха. Без одобрения шаха нельзя выпить даже стакан воды, заметил кто-то из присутствующих.

– Но он не виноват, – возразил господин Мешгин, смуглый репортер. – Это у нас в крови; так мы относимся к своим лидерам. Для нас они цари царей, тень Бога на Земле. Даже самый кроткий человек рано или поздно начинает верить тому, что слышит. И у Моссадега были авторитарные склонности. – Он повернулся к отцу. – Полагаться на шаха, друг мой, значит глубоко себя обманывать. Вы же знаток Фирдоуси. Часто ли цари предавали своих советников?

Отец не успел ответить; господин Халиги повернулся к матери и произнес:

– Незхат-ханум, надеюсь, вы со мной согласны. Многие хорошие люди из вашей семьи уже поплатились за службу шаху.

Мать, весь разговор хранившая молчание, что было ей совсем не свойственно, кивнула и с горькой улыбкой подняла голову.

– Меня никто не слушает, – промолвила она. – Мне остается лишь одно: расплачиваться за последствия. То же самое пытался втолковать ему аму Саид. – Моя мать была в восторге от своего нового статуса супруги мэра, но ни на минуту не забывала о судьбе других членов семьи Нафиси, известных своим упрямством, которые в разные исторические периоды попадали в немилость и либо отправлялись на короткий срок в тюрьму, либо в ссылку, лишившись при этом своих государственных должностей. Об этих людях вспоминали с гордостью, хотя они навлекли беду на всю семью, и со стороны казалось, будто речь не об опальных политиках, а о победителях, удостоенных почестей и повышения по службе.

– Все куда сложнее, – в свою защиту сказал отец. – Я не Моссадег, времена изменились. Нужно делать все, что в наших силах.

В личных дневниках отца за тот период чувствуется такое же тихое ликование, что я тогда в нем ощущала. Позже я поняла: оно объяснялось не тем, что все сложилось хорошо, а надеждой, что все могло быть еще лучше и что ему доверили власть и ответственность, чтобы все исправить. В таких ситуациях, как я позже сама убедилась, человек ощущает себя нужным и испытывает восторг, верит, что его возможности безграничны, – как ребенок, в чьи руки попало бесконечное количество кубиков «Лего» и у него голова идет кругом, когда он представляет, сколько замков можно из них построить. Разумеется, это самообман, и ответственность за последующее разочарование нельзя всецело перекладывать на шаха или аятоллу Хомейни.

Отцовские дневники изобилуют восторженными описаниями планов, которые он задумал для Тегерана. Он хотел строить парки и создать первую подробную карту города, учредить местные городские советы, бороться с коррупцией. Он описывает свои бесконечные беседы с шахом, предстающим в его рассказах человеком внимательным и обаятельным. Сама его речь кажется очень активной: глаголы точные, фразы утвердительные, повествование энергичное, слова конкретные. Таким я его в те годы и помню. Он был полон энергии, которую в более поздние годы своей жизни я видела в нем лишь изредка, когда он возился с растениями в саду. Он не сомневался, что шах ему доверяет. С каждым проявлением доверия от шаха он сам наполнялся уверенностью и гордился своей честностью в суде, который, по его мнению, состоял из одних лизоблюдов. Я помню, как он хвастался, что отказался принять от шаха подарок – участок земли на берегу Каспийского моря. «Я не боюсь критиковать, – твердил он, – и открыто выражаю несогласие».

С самого начала между отцом и другими высокопоставленными чиновниками возникли разногласия. Его главными оппонентами были премьер-министр Ассадолла Алям и министр внутренних дел Сейед Мехди Пирасте. «Хитрый, как лиса, – говорила мать об Аляме, – никогда не доверилась бы такому человеку». Премьер-министр слыл безжалостным человеком. Ходили мрачные слухи о том, как он расправлялся с врагами; тех же, кто соблюдал субординацию, он щедро вознаграждал.

Хотя отец искренне считал себя человеком, лишенным честолюбия в привычном смысле слова, его амбиции намного превосходили амбиции премьер-министра и его приспешников. Думаю, он бессознательно желал доказать им их поверхностность, продемонстрировать, что все, чего они жаждали – статус, богатство, – не имело для него никакого значения. Отказываясь от шахских подарков, он подрывал статус других чиновников в глазах правителя. Но он также подрывал и свой собственный статус, который являлся для него одновременно предметом гордости и презрения. Мать тоже бахвалилась своими резкими высказываниями в адрес королевской семьи и враждебных чиновников. В этом и заключалась беда моих родных: они хотели, чтобы власть имущие реализовали их идеалы, но сами не желали пятнать себя политической деятельностью. Это отчасти объясняет навязчивую симпатию родителей тем, кто впал в немилость правящей элиты, хотя они сами к этой элите принадлежали.

Несмотря на уверенность отца, на протяжении всего этого эйфорического периода я чувствовала в нем глубокую тревогу, подводным течением пронизывающую всю нашу жизнь и проникавшую даже в мои сны. Время от времени, когда политические разногласия обострялись, он говорил нам: «Я подал в отставку, но шах отказался принять заявление». Хотя мать впоследствии не раз повторяла, что предвидела катастрофический поворот, который примет отцовская карьера, он не рассказывал ей о своих проблемах, а поскольку она всегда тревожилась из-за всего подряд, не думаю, что она могла почувствовать реальную угрозу. Когда отец возвращался домой на десять минут позже положенного, или неожиданно звонил телефон, или на лицах домашних появлялось обеспокоенное выражение, она немедленно вскрикивала «что? что стряслось?», и в голосе ее слышался такой накал, будто она гордилась своей тревогой.

Ее давнишнее соперничество с отцом и фоновое неудовлетворение жизнью не позволяли ей в полной мере насладиться новыми обстоятельствами, но она получала искреннее удовольствие от власти, которой они ее наделили. Однако даже в этот период она постоянно напоминала нам о своей чудесной жизни с Саифи в доме своего свекра. Она будто боялась, что, признав, какое удовлетворение приносит ей жизнь с отцом, она тем самым предаст Саифи. «В доме Сахама Солтана всегда было так шумно и суетливо, – говорила она. – Политики тогда были другими, у них был характер». Однажды отец, будучи в хорошем настроении, произнес спокойно, но с явным сарказмом: «А ты замечала, что когда твоя мама вспоминает дни былой славы, она никогда не упоминает о Саифи? Что такого замечательного он сделал? Кроме того, что был сыном своего отца – он хоть чего-нибудь добился? Ее послушать, так мой главный недостаток состоит в том, что я не умираю».

Порой мы впадаем в слишком сильную зависимость от представления о себе, созданного нашим собственным воображением, и уже не можем от него отказаться. Мать с самого начала решила, что брак с моим отцом был ошибкой, жалким подобием ее жизни с Саифи, и, хотя все очевидно свидетельствовало об обратном, она так и не смогла отказаться от своего первоначального убеждения. Тетя Мина говорила, что мать очень любила отца, но не умела проявлять любовь, и та выражалась в тревоге за его безопасность, агрессивной защите его действий на политическом поприще и беспрестанном беспокойстве о его здоровье. Но я бы не стала спорить, что она на него злилась; это было очевидно.

Глава 12. Мэр Тегерана

Почти каждое утро отец выходит из дома около пяти. Перед тем, как поехать в мэрию, он любит прокатиться по городу, иногда заглядывает в пожарные части и на санэпидемстанции и частенько наведывается на большой фруктовоовощной рынок Тегерана, к его неофициальному начальнику хаджи Тайебу. Поговаривают, что раньше тот сам устанавливал цены на рынке, запугивая торговцев. Отец гордился, что ему удалось приручить Тайеба и заставить его соблюдать муниципальные правила и постановления.

У матери имелась своя шпионская сеть, с помощью которой она вмешивалась в городские дела. В чем-то она знала Тегеран гораздо лучше отца. Всю свою взрослую жизнь она бродила по улицам города в поисках самых качественных товаров и выгодных цен, торговалась, умасливала, ссорилась и заводила друзей среди хозяев магазинов. Она знала, что торговцы фруктами припрятывали лучший товар и продавали его богатым клиентам по завышенным ценам; друзья и знакомые названивали ей и доносили на мясников и пекарей. Чувственность, которой ей так не хватало в личных отношениях, проявлялась в ежедневных вылазках на рынок, где она устраивала скандалы, а спустя минуту уже флиртовала и любезничала с торговцами. Она могла по полчаса болтать с продавцом фруктов, держа в руке апельсин или яблоко, нюхая его, осматривая кожицу и угадывая, какой у плода вкус. Сопровождая ее в этих походах, я чувствовала, что мы сближаемся, как в детстве, когда, рассеянно держа меня за руку, она переходила от магазина к магазину, уверенно ориентируясь в мире шоколада, кож и специй.

Мои родители воспринимали Тегеран совершенно по-разному, и это влияло на их представление об Иране в целом. Отец любил город и интересовался его прошлым, но также стремился модернизировать его и оставить свой след в истории. Матери же нравился некий абстрактный образ Тегерана, его обычаи и ритуалы, пыльные переулки, где жили традиции, сохранить которую она считала необходимым любой ценой. Иногда, переходя из лавки в лавку, оглядывая и ощупывая товар, она словно хотела удостовериться, что реальность была именно такой, какой она ее представляла. Само собой, у нее были враги, люди судачили за ее спиной, но здесь, на городских улицах, ей подчинялись и ее уважали – в отличие от собственного дома.

Ей нравилось нарушать отцовские правила и порядки, и она часто приглашала к нам домой своих любимых торговцев. По пятницам у нас можно было встретить не только репортеров, но и зеленщиков или пекаря-армянина, вежливо сидящего на краешке стула. Раздосадованный отец твердил, что это могут воспринять как фаворитизм. «Меня обвинят в коррупции, скажут, что я брал взятки, – предупреждал он. – Так делать нельзя». Дошло до того, что он втайне от матери просил торговцев не приходить к нам домой, и те слушались, как слушались наши слуги, которых он подкупал, чтобы они не обращали внимания на истерики матери и не увольнялись.

Примерно через три недели после моего возвращения из Ланкастера мы с родителями пошли навестить аму Саида. Мохаммад напросился с нами. Он охладел к химии и задумал более грандиозный проект: решил организовать домашнюю библиотеку. Он уже раздобыл себе экслибрис и придумал для него название – «Процветающий Иран», в честь журнала, который основал и возглавлял отец, когда работал в организации планирования и бюджета. Совершенно не стесняясь, Мохаммад выпрашивал книги у родственников и друзей. Родители всячески его поощряли. Даже мать, постоянно упрекавшая нас обоих, что мы слишком много читаем, решила, что этот проект очень хорош, и хвалилась им на каждом углу. Одно дело валяться на полу с книжкой и совсем другое – собрать библиотеку, где книги распределены по категориям. Мохаммад решил пойти с нами, чтобы заручиться поддержкой аму Саида. В награду за труды тот подарил ему два романа и книгу по персидскому мистицизму, проявил огромный интерес к его начинанию и всячески его поддержал.

В тот день я была обижена и жалела себя, и даже волшебная атмосфера дома аму Саида мне не помогла. Все утро мы ссорились с матерью. Вечером я хотела пойти в гости к близкой подруге. Та через неделю уезжала и пригласила меня и еще двух подруг на ночевку. «Это не вечеринка, – сказала я матери. – Там будут только девочки». Но та внезапно захотела, чтобы я осталась дома. Мол, она по мне соскучилась. Не пристало детям игнорировать семью, вернувшись домой на каникулы, и совсем не проводить время дома. «Мам, ну пожалуйста», – взмолилась я. «Нет, – ответила она. – И точка. Ни слова больше». Все закончилось, как обычно: криками, упреками и долгим обиженным молчанием.

Стоило нам усесться в гостиной, как аму Саид стал дразнить меня по поводу моего недавнего появления на телевидении. Несколько дней назад я сопровождала отца в ходе экскурсии по Тегерану, которую тот устроил для американцев, приехавших в город с Агентством США по международному развитию. Нас снимали для новостей, и я попала на камеру.

– Обычно зарубежным гостям показывают лучшие районы города, – сказал отец, – но мы начали с самых бедных кварталов, чтобы американцам было о чем подумать. Они удивились, что Тегеран так молод. Моей собственной дочери это тоже не понравилось; кажется, ей нужен урок истории.

– Неужели? – ласково спросил аму Саид. – А я считал тебя очень образованной девушкой. – С этими словами моя мать почти неслышно хмыкнула. Аму Саид принялся рассказывать, что до того, как Каджары назначили Тегеран столицей в восемнадцатом веке, тот был маленькой деревней с прекрасными садами, и его обитатели жили в подземных пещерах, таким образом оберегая себя от набегов.

– С тех времен почти ничего не сохранилось, – сухо произнес отец, стараясь не обращать внимания на безмолвный гнев, закипающий между мной и матерью.

– Верно, – ответил аму Саид. – Хвалиться славным прошлым легче, чем сохранять его. Прошло меньше века с тех пор, как Каджары отреклись от трона, а от большинства зданий их времен уже ничего не осталось. Правительство запустило программу модернизации. – Отец объяснил, что раньше у правительства не было четкого плана развития города. Тот просто хаотично разрастался. И похвастался, что нанял добросовестного инженера, немца, чтобы составить пятилетний план развития и более длительный, на двадцать пять лет.

Отец с аму Саидом продолжали разговаривать, иногда обращаясь напрямую к матери. Та кивала, не проявляя к беседе большого интереса, а я то слушала их, то теряла нить. В какой-то момент речь зашла о Тегеране времен Конституционной революции 1905–1911 годов.

– Сады и парки Тегерана хранят память об этой революции, – сказал аму Саид. – Надеюсь, призраки наших отцов все еще здесь, в городе.

В тот день они много говорили о тегеранских садах, ставших для конституционалистов и прибежищем, и могилой. Но я думала только о том, что упускаю, не попав к подруге на ночевку. Когда мы собрались уходить, я решила, что уеду из Тегерана сразу же, как только мы вернемся домой.

Мы сидим на террасе одного из самых модных тегеранских ресторанов: мой отец, тетя Нафисе и я. Как все модные тегеранские рестораны, этот носит иностранное имя: «Соренто». Я не знаю, где моя мать. В последнее время отец и тетя Нафисе очень подружились. С тех пор, как он стал мэром, они сблизились. Тетя любит вечеринки и внимание влиятельных людей; она большая кокетка.

Мечась между желанием понять мою мать и помочь ей и обидой на ее поведение, отец делился своим недовольством с окружающими. Полагаю, он делал это не намеренно, но так ему удавалось добиться сочувствия. Он был обаятельным и открытым человеком, и общаться с ним было намного приятнее, чем с матерью, которая словно дала себе слово никогда не получать удовольствия от жизни. А тетя Нафисе любила веселиться, пила, играла в карты, ходила в театры и кино. Она радовалась жизни, а ведь именно на это надеялся отец, женившись на матери, – на полную жизнь, которую истово отрицала его аскетичная семья из Исфахана. И хотя он сочувствовал матери и рассказывал, как злая мачеха лишила ее наследства, он также обхаживал мою тетку, а той, в свою очередь, льстило его внимание.

Они сидят напротив. Я рада провести вечер в компании двух моих любимых людей. Я так и не смогла полюбить жену деда, холодную и злую, но мне нравится бывать дома у тети Нафисе, так что я отчаянно пытаюсь ей угодить. Их глаза сияют, они смотрят на меня, и я таю, слушая их комплименты. Но между ними происходит еще кое-что, что не имеет ко мне никакого отношения. Безмолвное волнение, которое касается лишь их двоих: молодого привлекательного и успешного мужчины и женщины. Им весело вдвоем; они восхищены друг другом.

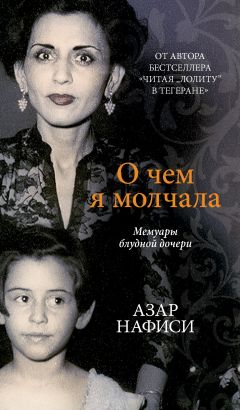

Отец, тетя Нафисе и я

Хотя мы не делаем ничего плохого, после меня обуревает чувство вины. Отношения отца и тети ограничивались дружбой с налетом легкого кокетства; подозрительным в них было лишь то, что они нарочно не позвали на встречу мою мать. Задолго до того, как отец ей изменил, родители начали практиковать эмоциональные измены. Сначала тетя Нафисе, потом другие – папина секретарша, подруга семьи. Они так же сидели напротив, улыбались и делали мне комплименты. Странно, но сейчас они все кажутся мне на одно лицо; сидят рядом с отцом, улыбаются, говорят обо мне в третьем лице, называют уменьшительным именем Ази. В такие моменты я хоть и пыталась угодить отцу и женщине, сидевшей с ним рядом, но всегда ощущала тяжесть материнского отсутствия.

Через несколько дней после ужина в «Соренто» в нашей гостиной собрались мать, тетя Мина и худощавая Монир-джун. Мать поставила на газовую плиту свою маленькую кофеварку. Обсуждали тетю Нафисе. Тетя Мина сказала:

– Незхат, ты никогда не говорила с Нафисе о семейных делах, о том, как она и ее мать дурно с тобой обращались. Но сейчас все иначе. Сейчас речь о твоем муже; ты не должна молчать.

– Даже обращать на это внимание ниже моего достоинства, – фыркнула мать. – Лучше сделать вид, что я ничего не замечаю.

– Ладно, ладно, – нетерпеливо отвечает тетя Мина, – но хвастаться своим упрямым молчанием ни к чему.

Мать отмахивается от ее слов и начинает рассказывать историю, которую мы уже несколько раз слышали. Мол, ее мачеха, Фирдоус, изменяла ее отцу. И однажды проговорилась в присутствии матери и младшего брата деда; тот пригрозил обо всем рассказать деду. По словам матери, мачеха тогда перевела стрелки и оклеветала деверя, заявив, что тот распространяет о ней слухи, потому что она отказала ему в ухаживаниях. В итоге дед и его младший брат перестали общаться.

Мать разливает кофе в три маленькие чашечки, протягивает одну тете Мине, а другую – Монирджун, и пересказывает, как отец целый день гулял с ней взад-вперед по саду и расспрашивал, что ей известно об этих обвинениях, но она ни слова не сказала. Она так этим гордилась. Я молчала, гордо произносит она. Я не проболталась. Она говорит это тем же хвастливым тоном, каким утверждает, что любит запах сигаретного дыма, но никогда не курила сигарет. Почему? Почему она ничего не сказала? Если хранила тайну от отца, зачем разболтала все остальным? Ее гордыню порой было не отличить от злобы.

Мне самой любопытно, не бунтую ли я против нее сейчас, когда пишу о ней и нарушаю молчание, которым она так гордилась. Теперь я считаю, что нельзя молчать, если знаешь правду. Да и мать на самом деле не молчала: она раскрывала известный ей секрет неоднократно, снова и снова повторяя, что «не сказала ни слова». Как бы все повернулось, если бы она выложила все начистоту, бросила вызов мачехе и не испытывала бы необходимости поддерживать видимость? И как бы все повернулось, если бы я честно спросила отца, что происходит?

Отцовское назначение мэром никак не повлияло лишь на одну сферу нашей жизни: Исфахан. Когда мы поехали туда на несколько дней навестить родственников, казалось, не изменилось ровным счетом ничего. Нас с Мохаммадом окружили вниманием и закармливали то в одних гостях, то в других. Мои кузены и младшие дяди издавали собственные рукописные журналы с текстом и рисунками. Они придумали сложную библиотечную систему с филиалами в доме бабушки и двух старших дядей и проводили еженедельные собрания, горячо обсуждая вопросы литературы и философии. Когда мы приезжали в Исфахан, собрания становились почти ежедневными. За завтраками и обедами, во время прогулок между историческими достопримечательностями, по вечерам на прохладной террасе, по ночам на балконе верхнего этажа под звездами мы разговаривали, декламировали стихи и устраивали дебаты. Исфахан запомнился мне нижними ступенями террасы, выходящей в сад, где мы стояли с кузеном Мехди; громкой декламацией стихов Форуг Фаррахзад; прогулками по широкому проспекту вдоль берега реки с кузеном Маджидом, с которым мы беседовали о поэзии; завтраками с кузиной Нассрин, с которой мы обсуждали Сартра, Камю и Достоевского, пока ее мать сновала из кухни в столовую. Помню, мне было стыдно, что я не помогала накрывать на стол.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?