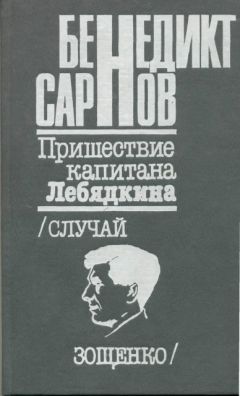

Текст книги "Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко."

Автор книги: Бенедикт Сарнов

Жанр: Личностный рост, Книги по психологии

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)

Отличие не в том, что таких нарушений у него стало больше, а в том, что нарушения эти стали правилом.

Не теряя драгоценного времени и слов, брат милосердия Сыпунов подошел к Володину и ударил его булыжником, весом, вероятно, побольше фунта.

(Сирень цветет)

В конце концов, слово «субъект» давно уже употребляется не только в юридическом смысле. И «фиговый листок» в нашем сознании уже давно прикрывает не только то, что призван он был прикрывать в античных статуях. А уж слово «обязательно» и вовсе утратило свое прежнее значение. Лишь для отдельных чутких натур оно еще сохраняет отблеск и аромат того же значения, что и слово «любезно».

Но о слове «милосердие» этого ведь не скажешь!

Однако для зощенковского рассказчика и это слово звучит как бы вне того смысла, который оно несет. «Брат милосердия» для него – это примерно то же, что «лекпом» или, допустим, «фельдшер». А то обстоятельство, что в это словосочетание входит слово «милосердие», имеющее еще и какой-то свой, отдельный смысл, для него просто-напросто не существует. Поэтому грустный юмор всей этой фразы, возникающий оттого, что человек, имеющий какое-то отношение к милосердию, немилосердно лупит ближнего булыжником, до него даже не доходит. Юмор этот возникает не то чтобы вопреки намерениям рассказчика, он вообще никак не соотносим с этими его намерениями.

Герой Зощенко даже не подозревает, откуда отломился и чему служил раньше тот «кусок штукатурки», который он пытается использовать в своих сиюминутных целях. Но если применительно к беседам зощенковских героев о пленарных заседаниях аналогия с бандерлогами уместна вполне, тут она уже более условна. Бандерлоги натаскивали отовсюду куски штукатурки, бессмысленно играя в людей. А они заняты неизмеримо более осмысленной деятельностью, пытаясь использовать эти куски и обломки как строительный материал для того, чтобы выстроить какие-то другие здания, пусть непритязательные, но все-таки пригодные для жилья.

Пытаясь сложить стену этого нового здания из обломков, они, разумеется, и думать не думают, что один обломок был некогда частью дорической колонны, а другой – головой какой-нибудь там статуи. Им важно лишь одно: заткнуть этим обломком или куском штукатурки вот эту дыру, чтоб не дуло. Притащив откуда-то кусок железной трубы, они не задумываются над тем, была ли эта труба частью водостока или разрушенного фонтана. Им важно, что этот кусок трубы можно приспособить для «буржуйки:». И «буржуйка» будет топиться. И будет тепло. И благодаря этому куску трубы они не будут задыхаться от дыма. Исследователи, писавшие о языке Зощенко, всесторонне рассмотрели многообразие стилистических пластов, из сочетания которых образуется сложная и пестрая мозаика его художественной речи. Но все они исходили при этом из того, что основной функцией, главной целью этой сложности и пестроты является комический эффект. Главным, ключевым моментом, определяющим все своеобразие зощенковского стиля, они все считали установку на комизм.

Иначе говоря, все они исходили из того, что Зощенко своей прозой адресовался к людям старой культуры, приглашая их посмеяться над бандерлогами.

В действительности у Зощенко были более сложные намерения. Он хотел писать и для этих новых людей на их языке. И он был искренне убежден, что это ему удается. Вот почему в предисловии к «Письмам к писателю» он с таким глубоким удовлетворением отмечал, что читатель воспринимает его совсем не так, как критика.

Для критики Зощенко как был, так и остался – сатириком, комиком, пародистом. Критики дружно уверяли, что все своеобразие созданной им художественной речи бьет только в одну цель: разоблачить, высмеять, заклеймить, припечатать.

Но Зощенко далеко не всегда смеется над своими героями. Сплошь и рядом у него не только нет ни малейшего желания издеваться над ними, но даже наоборот: в его отношении к ним явно преобладает сочувствие, интерес, а порой и самое искреннее восхищение.

То, что для критиков было комическим искажением нормальной человеческой речи, для них – обломки, из которых они потихоньку, худо ли, хорошо ли, возводят здание, в котором им предстоит жить. И в строительстве этого жилого помещения они проявляют не только невежество, но и недюжинную сообразительность, изобретательность, даже талант.

Чего, говорит, агитировать: становись вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем…

Мальчик у ней – сосун млекопитающийся…

Нэп, говорит, это форменная утопия. Полгода, говорит, не могу помещения отыскать…

Это же утопия, гроб, если всех жильцов выселять…

Зощенковский герой весьма смутно представляет себе точное значение употребляемых им слов и выражений. «Агитировать» в его понимании – это то же, что «болтать», «много говорить». Слово «утопия», судя по всему, ассоциируется у него с глаголом «утопиться» (не случайно они стоят рядом, как синонимы: «утопия, гроб…»). «Млекопитающийся» – не зоологический термин, а синоним грудного младенца.

И тем не менее все эти обломки чужой цивилизации, чужого языка сравнительно неплохо служат зощенковскому герою для его собственных целей, он довольно ловко ухитряется слепить из них – свой, более или менее общепонятный язык.

Язык Зощенко воспринимался как чистая пародия.

…он часто прибегает к пародии, вводя в повествательную ткань пошловатые штампы старых повестей и романов:

«Ужасная бледность покрыла ее лицо».

«Гнев зажегся в ее глазах».

«Было прелестное майское утро».

А порою столь же издевательски передразнивает «загогулистый» стиль модных в те времена беллетристов:

«Море булькотело… Трава немолчно шебуршала… Девушка шамливо и роскосо капоркнула…

(Корней Чуковский)

Для Чуковского «Было прелестное майское утро…» – это такое же чудовищное и нестерпимое дурновкусие, как и «Море булькотело», и «Девушка шамливо и роскосо капоркнула…».

Он не сомневается, что в первом случае Зощенко «столь издевательски передразнивает» кого-то, как и во втором. Лише объект передразнивания разный: в первом случае передразниваются «пошловатые штампы старых повестей», а во втором «загогулистый стиль модных беллетристов».

В действительности все это выглядит несколько иначе:

Был месяц май, и это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким, упоительным воздухом.

Автор, к сожалению, не имеет крупного поэтического дарования, и он не в силах с легкостью владеть поэтическим лексиконом. Автор искренне горюет, что у него мало способностей к художественному описанию и вообще к современной художественной прозе…

Однако автор все же попробует окунуться в высокую художественную литературу.

Море булькотело… Вдруг кругом чего-то закурчавилось, затыркало, заколюжило. Это молодой человек рассупонил свои плечи и засупонил руку в боковой карман.

В мире была скамейка. И вдруг в мир неожиданно вошла папироска. Это закурил молодой человек, любовно взглянув на девушку.

Море булькотело… Трава немолчно шебуршала. Суглинки и супеси дивно осыпались под ногами влюбленных.

Девушка шамливо и роскосо капоркнула, крюкая сирень. Кругом опять чего-то художественно заколюжило, затыркало, закурчавилось. И спектральный анализ озарил вдруг своим дивным несказанным блеском холмистую местность…

А ну его к черту! Не выходит. Автор имеет мужество сознаться, что у него нету дарования к так называемой художественной литературе.

(Сирень цветет)

Перед нами действительно пародия. Но «жало этой художественной сатиры» направлено не в две разные цели, как это представляется Чуковскому, а строго и точно – в одну. Весь эффект пародии как раз в том и состоит, что «загогулистый стиль» современной художественной прозы рассматривается на фоне того языкового слоя, который Чуковский называет «пошловатыми штампами старых повестей», как на фоне некой языковой нормы.

Особенно заковыристая фраза («Девушка шамливо и роскосо капоркнула, крюкая сирень») соответствующей сноской переведена на общепонятный язык, словно бы с иностранного. И характерно, что в качестве этого общепонятного (то есть лишенного всяких претензий на художественность) языка дается фраза, максимально приближенная к «пошловатым штампам старых повестей»: «Девушка шаловливо и весело улыбнулась, нюхая сирень».

Нет, эти штампы выполняют у Зощенко отнюдь не пародийную функцию. Они рассматриваются писателем как вполне доброкачественный строительный материал, как один из первоэлементов той новой общепонятной речи, на основе которой ему предстоит создать в полном смысле этого слова современный художественный язык:

Ужасная бледность покрыла ее лицо…

Гнев зажегся в ее глазах…

Было прелестное майское утро…

Стоял отличный, тихий, августовский вечер…

Странное и неясное волнение его не покидало…

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга…

Был месяц май, и это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким, упоительным воздухом.

(Сентиментальные повести)

Фразы этого типа действительно представляют собой набор штампов, набор готовых клише. И ни один мало-мальски уважающий себя писатель не стал бы использовать этот «мусор» в качестве «строительного материала». Разумеется, не потому, что это осуждается общепринятыми правилами литературного хорошего тона. Настоящий писатель, как известно, пишет «не по правилам». Он сам создает для себя свои правила.

Писатели стараются по возможности не прибегать к штампам, не использовать их в качестве «строительного материала» потому, что материал этот крайне некачественный. Готовый штамп, готовое клише – это словосочетание, настолько примелькавшееся, настолько стершееся, что оно уже как бы не несет в себе никакой эмоциональной информации, скользит мимо сознания, никак на него не действует. «Штамп – это попытка сказать о том, чего не чувствуешь», – метко заметил однажды Станиславский.

У Зощенко совсем иное отношение к штампу, потому что на тех людей, к которым он хочет обращаться, штамп действует. И не просто действует, а оказывает такое мощное эмоциональное воздействие, какое не всегда произвел бы и самый пронзи тельный художественный образ.

От одного инженера ушла жена. Инженер пришел от этог в такое отчаяние, что даже хотел повеситься, но решил все таки предпринять последнюю отчаянную попытку вернуть любимую: дал объявление в газету – «Маруся, вернись, я все прощу».

К этой классической фразе он еще добавил несколько вольных строк о своих страданиях, но эти строчки вымарали ему в конторе, поскольку уж очень, знаете получалось как-то сугубо жалостливо и вносило дисгармонию в общий стиль объявлений.

(Сердца трех)

Итак, если первоначально в объявлении инженера и было нечто, хоть отдаленно намекающее на его личное, индивидуальное чувство, – это «индивидуальное» было беспощадно вымарано и остался самый что ни на есть химически чистый, беспримесный, классический, стопроцентный штамп.

Объявление появилось в газете через одиннадцать дней. Но за это время наш инженер, случайно встретившись с женой, объяснился с ней, и она к нему вернулась. Потом они снова поссорились, и она вновь от него ушла. А муж, погоревав несколько дней, неожиданно утешился, случайно встретив подругу своего детства. И вот тут-то как раз и вышло в свет злосчастное объявление.

Сам муж, позабыв о нем, не принял во внимание этот день. Но его жена, томясь у подруги, как раз наткнулась на этот призыв и была очень поражена и обрадована.

«Все-таки, – подумала она, – он меня исключительно любит. В каждой его строчке я вижу его невыразимое страдание. И я вернусь к нему…»

Не будем нервировать читателей дальнейшим описанием. Скажем только, что появление жены с газетой в руках было равносильно разорвавшейся бомбе.

Муж, лепеча и перебегая от одной женщины к другой, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных объяснений.

Жена с презрением сказала, что если бы не это объявление, она и не переступила бы порога этого мещанского жилища. Подруга из Ростова, заплакав, сказала, что она вовсе не желает склеивать его разбитое сердце своим присутствием и что если он дал такое исключительно сильное объявление с публичным описанием своих чувств, то он, во всяком случае, должен был бы подождать какого-нибудь результата.

В общем, две женщины, дружески обнявшись, ушли от инженера с тем, чтобы к нему не возвращаться.

Поразительное впечатление, которое произвела на эти чувствительные сердца затрепанная фраза из старинного цыганского романса, объясняется, конечно, не только удивительной их восприимчивостью к силе художественного слова. Этому эффекту способствовали и другие, так сказать, чисто житейские обстоятельства. Но далеко не последнюю роль тут сыграло и то, что классическая фраза: «Вернись, я все прощу!» – поразила их силой запечатленного в ней чувства.

В другом зощенковском рассказе повествуется о том, как пьяненький попик во время похорон, вместо того чтобы исполнить полагающееся к случаю «Со святыми упокой», затянул нечто совсем другое. А именно – классическое «Шумел камыш…». Один из родственников усопшей, крайне шокированный таким поведением священнослужителя, высказался по этому поводу следующим образом:

– Конечно, в другое время мы бы вас выслушали с интересом, поскольку песня действительно хороша, и я даже согласен записать ее слова, но в настоящий момент с вашей стороны просто недопустимое нахальство это петь.

(Шумел камыш)

В этой фразе нет и тени иронии. Герой рассказа отнюдь не шутит. Эта давно уже осточертевшая всем история про то, как «одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра», действительно поразила его девственное сознание своей художественной новизной.

Вот почему Зощенко так часто и так охотно пользуется всякого рода готовыми штампами, готовыми клише.

С этим же связана и другая характерная особенность его прозы: ее демонстративная цитатность.

Зощенко любит давать своим рассказам названия уже, так сказать, апробированные: «Огни большого города», «Страдания молодого Вертера», «Неравный брак», «Бедная Лиза», «Опасные связи», «Горе от ума», «Двадцать лет спустя», «Преступление и наказание», «Сильнее смерти», «Коварство и любовь», «Сердца трех», «Шумел камыш», «Роза-Мария», «Врачевание и психика», «Страшная месть», «Сирень цветет».

Он черпает буквально отовсюду. Гоголь, Достоевский, Шиллер, Гёте. И тут же – название модного кинофильма, или цыганского романса, или популярной оперетки. Все идет в дело.

Названия второсортного романа Джека Лондона («Сердца трех»), полунаучной, полупопулярной книги Стефана Цвейга («Врачевание и психика») и одного из величайших созданий великой литературы прошлого («Преступление и наказание») для него эстетически равноправны.

Казалось бы, тут возможно только одно объяснение: Зощенко пародирует.

Но Зощенко не пародирует. Он строит. Строит здание новой русской культуры, в котором нам всем отныне предстоит жить!

Это для старого читателя, принадлежавшего к старой русской нации, «Сердца трех» и «Преступление и наказание» лежали в совершенно разных эстетических плоскостях. У Достоевского был свой читатель, у Джека Лондона – свой. Представители одного слоя населения напевали «Вернись, я все прощу», а представители другого – «Шумел камыш…». Но теперь, как мы уже установили, этих разных, несмешивавшихся слоев больше нет. Есть одна, более или менее однородная масса. И русский писатель, если он хочет творить для реально существующего, а не выдуманного читателя, должен ориентироваться на восприятие тех, для кого эстетической разницы между Джеком Лондоном, Вербицкой, Достоевским и песенкой «Шумел камыш…» просто не существует.

Как уже было сказано, Зощенко не зря коллекционировал графоманские сочинения потомков капитана Лебядкина, не зря собрал их воедино и издал отдельной книгой. У этой категории пишущей братии, именуемой на редакционном жаргоне выразительным словечком «чайник», Зощенко учился. Он перенял у «чайников» не только причудливые формы речи, своеобразные грамматические и синтаксические конструкции («у делопроизводителя квитанция немного более крупнее, чем это требуется для штрафа…»), немыслимое словоупотребление («сердце не так аритмично бьется, как хотелось бы…»). У этих «чайников», у этих малограмотных графоманов Зощенко заимствовал самые основы своего художественного метода, свой главный художественный принцип.

Отчасти принцип этот нам уже знаком. Но чтобы как можно нагляднее продемонстрировать самую его сущность, я позволю себе рассказать одну маленькую историю. При всей своей анекдотичности она – подлинная.

Дело было в феврале 1937 года, когда вся страна торжественно отмечала столетие со дня смерти Пушкина. На скромном школьном вечере было объявлено, что ученица четвертого класса прочтет свое собственное стихотворение, посвященное памяти поэта.

Маленькая девочка вышла на сцену и с чувством начала читать:

Ты памятник себе воздвиг нерукотворный.

К нему не зарастет народная тропа…

Она дочитала до конца свой вариант пушкинского «Памятника», отличающийся от великого оригинала только тем, что все местоимения первого лица были в нем заменены местоимениями второго. Весь облик ее дышал трогательной наивной уверенностью в том, что она на самом деле читает присутствующим стихи собственного сочинения.

Давно уже было замечено, что эта трогательная наивность в той или иной степени свойственна каждому «чайнику», каждому настоящему графоману.

От сильно грамотного мужа ли или из книг и песен, но она нахваталась стихов и, беря чужие строчки, приписывала к ним свои; и от чистого сердца, радуясь и любуясь, признавала то, что получалось, за собственное свое сочинение… «Тучки небесные, вечные странники», – читала она с чувством:

Огненной молнией,

Громом грохочете.

Что же вы ищете?

Что же вы хочете?

(Вера Панова)

Вставляя в свои стихи строчки Лермонтова, малограмотная крестьянка, описанная Пановой, даже не догадывается о том, что эти строки кому-то принадлежат. Они для нее такая же реальность, такая же законная часть «ничейного», никому не принадлежащего, Божьего мира, как лес, река, небо.

Зощенко ориентировался на восприятие именно таких людей. Задумав самую свою серьезную, самую интимную, обнаженно лирическую книгу, он решает назвать ее «Ключи счастья», пренебрегая тем обстоятельством, что так называется знаменитый роман Вербицкой. Ведь он пишет не для интеллигента, который это помнит и для которого это название несет в себе неизбежный привкус второсортности.

Зощенко ориентируется на неиспорченное, наивное сознание читателя, для которого это сочетание слов (ключи счастья) будет таким же ничьим, никому не принадлежащим, не вызывающим никаких иных ассоциаций, помимо тех, которые оно несет само по себе, как для неграмотной героини Пановой слова – тучки небесные, вечные странники.

От названия «Ключи счастья» Зощенко потом отказался. Но отнюдь не потому, что оно – чужое. Отказавшись от одного чужого названия, он заменил его другим – тоже чужим: «Перед восходом солнца». Может быть, второе название он предпочел первому, потому, что оно более «благородного происхождения»? Все-таки Гауптман – не Вербицкая… Нет, благородство происхождения его ничуть не волнует. Ему решительно все равно, из какого источника он будет черпать. Лишь бы шло в дело, лишь бы годилось для выражения того, что ему надо выразить. Чехов, как известно, не любил, когда его называли поэтом. – Ну, какой я поэт! – насмешливо возражал он. – Поэтами, милостивый государь, называются люди, которые употребляют такие слова, как, например, «аккорд», «серебристые дали»… Сам он таких слов не употреблял, считая их признаком дурного вкуса. Зощенко соображения такого рода нимало не заботят. У него и «аккорд» при случае пойдет в дело. И «серебристые дали» сгодятся. И многие другие, даже еще более дешевые красивости, категорически отвергаемые элементарными правилами литературного хорошего тона, входят в состав его прозы так естественно, что присутствие их даже не воспринимается как нарочитый, сознательный прием.

Я хотел увидеть общую картину, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня…

Найти несчастное происшествие, которое сделало меня жалкой пылинкой, гонимой любым житейским ветром…

Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях…

В глазах его было что-то удивительно печальное. Какое-то горе я прочел в его взоре…

Она поспешно поднимается по лестнице – красивая и таинственная…

Когда неверными детскими шагами я шел по узкой тропинке моей жизни…

(Перед восходом солнца)

«По узкой тропинке моей жизни…» – это скрытая цитата «Ходит чижик весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий…» Но и остальные приведенные здесь фразы – такие же скрытые цитаты. С тою лишь разницей, что в одном случае источник цитаты нам удалось распознать, а в других он остался неизвестен. Разве уподобление себя пылинке, гонимой житейским ветром, менее цитатно, чем фраза об узкой тропинке жизни, по которой он шел «неверными детскими шагами»?

Виктор Шкловский приводит в одной из своих книг диалог редактора с автором.

Редактор упрекает автора в том, что у того все – чужое, заимствованное, не свое.

– Ну, а вот это? На что, по-вашему, это похоже? – запальчиво спрашивает автор.

И редактор невозмутимо отвечает:

– На редакционную корзину.

Ответ убийственный. Но Зощенко такой ответ не обескуражил бы ничуть. Потому что он вполне сознательно решил черпать свои сокровища из редакционной корзины, то и дело пуская в ход те самые «штампы старых повестей и романов», которые редакторский карандаш вымарывает автоматически. Существует прочное убеждение, что книга «Перед восходом солнца» для Зощенко была чем-то вроде возвращения блудного сына, что этой своей книгой писатель наконец вернулся к простой, чеканной, точной и строгой литературной речи, в лоно того великого языка, на котором писали Пушкин, Тургенев, Толстой, Чехов.

С именем Зощенко у читателя, как правило, ассоциируется весьма своеобразная литературная манера. В ранних (и наиболее известных) рассказах автор всегда говорит устами своего неизменного персонажа – тупого, склочного, необразованного мещанина, безбожно коверкающего русский язык. Следы этой манеры заметны даже в «Возвращенной молодости» – первой повести исследовательского плана. Здесь же перед нами уже совсем другой Зощенко. Его слог кристально чист, как чисты его помыслы. Язык – форма мысли, и мысль прославить разум, водившая рукой писателя, помогла обрести ему слова простые и выразительные.

(Арсений Гулыга)

Эта точка зрения, ныне, как явствует из приведенной цитаты, уже ставшая расхожей, утвердилась с легкой руки все того же Чуковского, который и на этот раз был первым, кто после двадцатилетнего перерыва произнес во всеуслышание название этой опальной зощенковской книги.

Чуковский довольно прозрачно намекнул, что повесть «Перед восходом солнца» он воспринял как возвращение Зощенко к высокой литературе, к настоящей, безупречной художественности:

Краткие новеллы, которые в таком изобилии введены в ее текст, безупречно художественны. Здесь уж никаких притязаний на «сказ», никаких забот о курьезном и затейливом слоге.

Само построение фразы тут наводит на мысль, что «притязания на сказ» и «заботы о курьезном и затейливом слоге», свойственные Зощенко в прошлом, с «безупречной художественностью» не очень-то совместимы.

Оговорка многозначительная. Но не будем придираться к оговоркам, ловить автора на слове, тем более что в этом и нет нужды, Чуковский далее прямо и недвусмысленно говорит о том, что повесть «Перед восходом солнца» ознаменовала возвращение Михаила Зощенко в лоно родного, подлинного, великого русского языка:

Здесь Зощенко предстает перед нами в новом, небывалом обличий. Здесь он начисто отказался от той пряной, узорчатой, причудливо комической речи, которой он так умело владел в своих «Уважаемых гражданах» и в других рассказах такого же стиля. Этот стиль был органически близок ему и создал его первую славу, но оказалось, что и вне этого колоритного стиля (который по праву называют зощенковским) он – умелец, силач.

Слишком уж горестны те эпизоды, о которых он здесь повествует, эти клочки воспоминаний о своей беспросветной и мучительной жизни, – и было бы дико, если бы, повествуя о них, он прибегал к стилизации, к причудливым словесным орнаментам. Здесь его язык незатейлив и прост, и в этой простоте его сила.

На самом деле, однако, здесь, в этой зощенковской повести, присутствуют все – все до единого – элементы его прежней, как выражается Чуковский, «пряной, узорчатой, причудливо комической речи»:

Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте…

Но раз такой исключительный момент, это допустимо…

Может быть, все остальные поэты бодрыми голосами напевали торжественные гимны природе?..

Нечто декадентское в его лице…

Нет, теперь я добродушно взираю на все, что вокруг меня происходит, – я даже не имею привычки анализировать чужие поступки и не вижу особой радости разбираться в чужих делах…

Все время речь идет о Николае, об отречении, о здоровье того или иного члена царской семьи. О самочувствии супруги. И о всяких придворных делах и поступках…

Она выкормила этого тигра. И теперь на правах матери находится с ним в одной клетке…

Я начинаю понимать, что такое звери. И в чем у них разница с людьми…

Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?..

Повествуя о своей беспросветной и мучительной жизни, рассказывая о сложнейших движениях своей души, Зощенко, как и встарь, не гнушается и «штампами старых повестей и романов», и канцеляризмами («в плане исторических событий»), и разговорным синтаксисом («Нет, теперь я добродушно взираю…», «Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь…»), и «причудливой» народной лексикой («В столь мелком возрасте…»). И если ему надо коротко охарактеризовать человека или явление, он не задумываясь делает это в тех же выражениях, в каких это сделал бы его герой, едва усвоивший готовые клише из арсенала полуофициального советского жаргона: «Нечто декадентское в его лице…», «Бодрыми голосами напевали торжественные гимны природе…».

Как же могло случиться, что такой чуткий к языку человек, как Чуковский, не заметил всех этих «причудливых», разнородных стилистических элементов, составляющих языковую ткань этой зощенковской книги?

Он не заметил их потому, что здесь все эти элементы образуют совершенно новый сплав. В солнечном луче тоже ведь присутствуют все цвета спектра. Но глаз их не различает, видит один только ровный белый цвет.

Всю жизнь Зощенко честно пытался писать настоящую художественную прозу на том, пусть «плохом», но единственно живом, общепонятном языке, на котором сейчас говорит и думает новая русская нация. В повести «Перед восходом солнца» этот «новый» язык действительно предстал перед нами в совершенно ином качестве. Но произошло это вовсе не потому, что Зощенко отказался от своей прежней манеры и вернулся к «чистой», не замутненной никакими примесями, традиционной литературной речи.

Некогда он так охарактеризовал главную особенность своего стиля:

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

(О себе, о критиках и о своей работе)

Легко убедиться, что к повести «Перед восходом солнца» эта автохарактеристика применима даже в большей мере, чем к его ранним рассказам:

Холодно. Идет пар изо рта. На постели лежит моя мать. Она в бреду…

Изящная гостиная. Шелковая мебель. Кружева. Тюль. Фарфоровые безделушки. Французская речь…

Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз…

Мы едем второй день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно…

Я выхожу на улицу. И вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается…

Она вскрикивает от удивления. И бросается мне на шею…

Иногда кажется, что Зощенко нарочито, искусственно «разрубает» фразу, без всякой надобности ставя точку там, где должна бы стоять запятая, в крайнем случае – тире. Разве не проще, не естественнее было бы: «Я выхожу на улицу и вдруг чувствую, что не могу дышать – сердце мое останавливается…» Вместо того чтобы написать: «Она вскрикивает от удивления и бросается мне на шею», он пишет: «Она вскрикивает от удивления. И бросается мне на шею…»

Это создает совершенно особую интонацию повествования – в чем-то родственную прежним зощенковским рассказам, но в чем-то существенно от нее отличающуюся.

В старых его рассказах короткая, «доступная бедным» фраза воспринималась как речевая характеристика героя-рассказчика. Теперь она характеризует уже самого автора. «Некоторый инфантилизм», рожденный желанием приспособиться к аудитории, теперь стал его второй натурой. Свою жизнь он рассказывает так, как будто смотрит на нее не только своими собственными глазами, но одновременно глазами своего героя и читателя.

Обращаясь к людям «своего круга», Зощенко вряд ли написал бы: «Все время речь идет о Николае. О самочувствии супруги. И о всяких придворных делах и поступках». Сама конструкция фразы здесь такова, что и без комментариев понятно: придворная жизнь для автора, точно так же, как и жизнь миллионера для автора «Мишеля Синягина», «проходит как в тумане». Для интеллигентов, людей его круга, эта самая придворная жизнь была не так бесконечно далека и чужда хотя бы потому, что они привыкли читать о ней не только в бульварных романах, но и, скажем, в «Войне и мире» Толстого. Но тех, прежних людей, людей «его круга», больше нет и никогда уже не будет. И вот, рассказывая о своем, глубоко личном, интимном, он тоже вынужден ориентироваться на восприятие читателя, представляющего себе «придворную жизнь» примерно так, как изображал ее шолоховский Авдеич Брех: «Царица, ставь самовар, Авдеич приехал!..» И благо бы еще речь шла только о «придворной жизни». Все горе в том, что жизнь человеческого духа, все бытие души человеческой для людей этого типа тоже «проходит как в тумане». Зощенко задался поистине удивительной целью: перевести рассказ об этой тончайшей материи на их язык. Задача странная, потому что великий язык великой русской литературы Толстого, Достоевского ведь и создавался-то специально для того, чтобы на нем можно было передать тончайшие оттенки жизни человеческого духа. Но что поделаешь, если людей, которые умели понимать этот язык, уже почти не осталось!

Обычно думают, что я искажаю «прекрасный русский язык»… Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица… И как бы судьба нашей страны ни обернулась, все равно поправка на легкий «народный» язык уже будет.

(Письма к писателю)

Это было сказано в двадцатые годы.

Повесть «Перед восходом солнца» писалась в сороковые, когда всеми уже овладела полная уверенность, что все вернулось «на круги своя», что судьба нашей страны «обернулась» более или менее благополучно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.