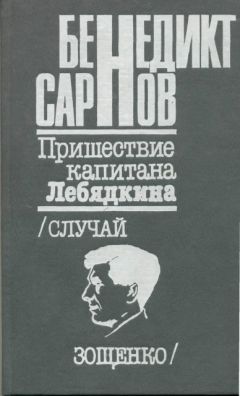

Текст книги "Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко."

Автор книги: Бенедикт Сарнов

Жанр: Личностный рост, Книги по психологии

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 42 страниц)

Федотов этого аспекта проблемы почти не касается. Вернее, он касается его вскользь, – не для того, чтобы рассмотреть, а чтобы сразу отбросить.

Говоря о той легкости, с которой «москвич», отсидевшийся в деревне от двухвековой имперской культуры, превратился в технического и спортивного дикаря нашего времени, Федотов в некотором смущении, словно бы скороговоркой, обронил: «Удивительнее может показаться легкость религиозного отречения. Но это особая, очень трудная тема».

В самом деле: ведь с этого самого «москвича» с необыкновенной легкостью слетели не только два века имперской культуры, к которой он просто-напросто не пристал (отсиделся от нее), но и целое тысячелетие его христианского, православного бытия. Или от православия он тоже отсиделся там, в своей деревне, оставшись в существе своем тем язычником, каким он был до крещения Руси?

Но эта трудность – еще не трудность. Ее бы Федотов, с его мощным, беспощадным, трезвым умом, уж как-нибудь преодолел бы.

Вряд ли можно заподозрить этого предельно честного мыслителя и в том, что он не изжил до конца старые интеллигентские иллюзии о богоносности русского народа. Нет, главная трудность тут и не в этом.

Для христианина эта тема не просто трудна. Она представляет для него поистине непреодолимое препятствие.

Иисус сказал ему. Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня.

(Иоанн. 14, 6)

Для верующего христианина не может быть такой постановки вопроса: «Христос» или «Истина»? Истины вне Христа для него нет и быть не может, ибо Христос сказал: «Аз есмь истина».

Усомниться в том, что истина – это Христос, значит усомниться в самой основе христианского вероучения. А всерьез задуматься над той легкостью, с какой русский московский человек сбросил с себя тонкую позолоту христианского мироощущения, – значит усомниться именно в этом.

Усомниться – это, правда, еще не значит отринуть. Можно, пройдя через сомнения, только сильнее укрепиться в своей вере.

Если бы мне математически доказали, что истина вне Христа, я предпочел бы остаться с Христом, а не с истиной.

(Федор Достоевский)

Мысль, что истина вне Христа, приходила Достоевскому в голову не раз. И всю свою жизнь он только и делал, что боролся с этой еретической мыслью, старался заглушить, затоптать, истребить в себе страшное подозрение, которое возникло у него однажды: «Гуманность есть только привычка».

Если христианское сознание – всего лишь привычка, то есть нечто привитое, воспитанное, внушенное человеку, то, в конце концов, не так уж важно, прививали ему это в течение всего лишь двух столетий или в течение целого тысячелетия. Тысячелетняя привычка – это тоже не более чем привычка.

Солженицын в запальчивости воскликнул однажды, что православие сильнее марксизма, потому что за марксистами у нас всего-навсего каких-нибудь шестьдесят лет, а за православием – тысячелетняя история Руси.

Это рассуждение достойно учителя арифметики.

Оставаясь в пределах этой арифметической логики, можно с таким же успехом сказать, что за христианством – всего-навсего каких-нибудь две тысячи лет. А до этого – миллионы лет дикости, звериного, животного существования.

Для истинного христианина вопрос стоит совершенно иначе. Что есть человек? Кто он? Создание Бога? Или двуногое животное, звериные инстинкты которого остаются неизменными под тоненькой пленочкой христианского (гуманистического) сознания?

Федотову было так трудно (в сущности, невозможно) объяснить легкость отречения русского московского человека от Христа, потому что для него это было отречением не от искусственно привитых, тысячу лет внушаемых ему идей, а от самого себя, от своей человеческой (Божественной) сути.

Что же касается Зощенко, то для него это было не отречением, а, напротив, возвращением человека к самому себе, к своей изначальной сути, придавленной веками христианской цивилизации. Впрочем, даже не такой уж и придавленной, поскольку ни христианская, ни какая-либо иная цивилизация решительно ничего поделать с этой самой его изначальной сутью не могла.

Разные святые слова: «Христос воскресе», «Святый Боже», а сами сколько прекрасного народу пережгли на своих поповских кострах. Ради, так сказать, чистоты христианского учения. Вот уж, можно сказать, башмак стоптался по ноге.

(Голубая книга)

Нога – это человеческая природа. А идеи, вероучения, лозунги, общественные институты, государство, право, мораль – все это башмак. И башмак этот всегда стаптывается по ноге. Так стоптался башмак христианских идей, христианских ценностей. Поэтому-то он и был сброшен с такой легкостью, этот стоптавшийся, разношенный башмак. И точно так же рано или поздно стопчется по ноге новый башмак – справедливости, равенства, социализма.

Впрочем, нет. На этот раз дело обстоит иначе. Как оказалось, на этот раз башмаку даже и не надо стаптываться, потому что он сразу пришелся точно по ноге.

Новая религия оказалась как раз по мерке человеку, для которого все сокровища Вселенной представляют интерес лишь постольку, поскольку они могут служить его потребностям.

Зощенко был уверен, что социализм так легко вытеснил христианскую мораль не только потому, что он стал новой государственной религией, то есть не только благодаря той чудовищной монополии воспитания и пропаганды, опираясь на которую государство решило, как говорит Федотов, создать новый тип человека. Этот новый человеческий тип вовсе и не надо было создавать. Он существовал испокон веков – этот человек, словно нарочно созданный для того, чтобы принять лозунг «Каждому по потребностям» как конечную цель мироздания, как конечный, высший смысл бытия.

Есть у Зощенко коротенький рассказ. Собственно, даже не рассказ, а притча. Он называется – «Счастье». Героя спрашивают, было ли в его жизни счастье. Он говорит, что однажды было. Случилось это так. Он – стекольщик. И вот сидел он как-то в трактире и пил чай. Вдруг на улице кто-то схватил булыжник с мостовой – «и как брызнет в зеркальное стекло. А стекло зеркальное – четыре на три, и цены ему нет…». Стало с улицы задувать ветром и мокрым снегом. Народ из трактира стал уходить. Хозяин – чуть не в слезы. И как назло – воскресенье! Кто вставит в воскресенье стекло, да еще такое огромное?

А наш стекольщик – тут как тут. Я, говорит, могу! Пожалуйте семьдесять пять рублей.

– Что ты, – говорит хозяин, – объелся? Садись, говорит, обратно за столик и пей чай. За такую, говорит, сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то внутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются – дескать, темно и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

– Я, говорит, на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Короче говоря, пришлось хозяину раскошелиться.

Так нашему стекольщику внезапно пофартило. Так выпало и ему несказанное, ни с чем не сравнимое счастье:

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после – рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь – на них пей, хочешь – на что хочешь.

Эх, и пил же я тогда. Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

Вот представление зощенковского героя о счастье, его сверхмечта, его идеал, высшая, конечная цель его существования.

Может показаться, что герой Зощенко – человек таких примитивных, грубо материальных потребностей потому, что его до этого довели. Он стал таким, потому что ему выпало жить в совершенно уникальном мире, где самое насущное, самое элементарное – кусок хлеба, рубаха, теплые стельки – превратилось в нечто совершенно недостижимое.

Отчасти это действительно так.

Все социалисты, нигилисты и прочие бунтари, эпатировавшие интеллигентов широковещательными заявлениями, что сапоги, мол, выше Шекспира, – они по крайней мере знали, кто такой Шекспир, а главное, они знали истинную цену сапогам. Для них сапоги в любом случае были предметом сугубо утилитарным. В этом, собственно, и состоял смысл противопоставления сапог Шекспиру, печного горшка – Аполлону Бельведерскому.

Герой Зощенко живет в совершенно ином мире.

Для него проехаться в трамвае – это уже блажь, чуть ли не разврат. Теплые стельки – предмет роскоши. А уж сапоги…

– Сапоги! – вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было…

Ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

– Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, – сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. – Это что же, – продолжал он, – это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

– Нету, – сказал Забежкин, сияя, – это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, движимость. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в бриллиантах держать… а, извиняюсь, что такое бриллианты? Только что блеск да бессмысленная игра огней.

(Коза)

Сапоги – это не просто предмет роскоши. Это – знак высокого общественного положения, примета интеллигентности даже: ведь в том мире, где живет зощенковский герой, сапоги так просто в магазине не купишь, – разве только если выдадут по какому-нибудь особому талону или ученому пайку.

Но сапоги – не только предмет глубоко престижный, как, скажем, для американца «роллс-ройс» или «кадиллак». Они еще, так сказать, движимость: способ вкладывания капитала и, если хотите, даже возможность играть на повышение. Сравнение с бриллиантами – не такое уж идиотское, как это может показаться нам сегодня, из нашего прекрасного далека. Герой Зощенко жил в такие времена, когда фраза о сапогах и Шекспире давно уже перестала быть метафорой: томами Шекспира сплошь и рядом топили «буржуйки», а бриллианты меняли не то что на сапоги, но даже на буханку хлеба.

Так что же, значит, это все-таки революция виновата в том, что зощенковский герой стал таким, каким мы его узнали? Революция, гражданская война, голод, разруха…

Нет, как мы уже выяснили, Зощенко так не считал. Он полагал, что в этой бурной химической реакции революция сыграла лишь роль катализатора.

Чтобы испытать своего героя, Зощенко проделывает с ним эксперимент за экспериментом. Он освобождает его от всех препон, которые мешают ему, так сказать, самоосуществиться. В самом деле, если человеку нечасто случается сытно поесть и даже такая убогая вещь, как теплые стельки, кажется ему внезапным подарком судьбы, вправе ли мы попрекать его бедностью идеалов?

И вот Зощенко дает своему герою деньги, много денег. Он дает ему выиграть по облигации громадную сумму – 5000 рублей.

Интересно, что он теперь придумает – этот счастливец? В чем увидит и обретет венец, высшую точку всех своих желаний?

На третий день Боря получил деньги сполна. Он со вздохом отдал двадцатку на дирижабль, а остальные принес домой. И заперся в комнате.

На четвертый день утром раздаются крики, воркотня, вопли, топот и грубая брань.

Это Борис Андреевич, поругавшись с женой, разводится с ней и теперь уходит к одной барышне. Такая жила в другом конце коридора – Феничка. Такая белобрысенькая. И, кажется, из чухонок. Но такая удивительно миленькая душечка. Тоненькая, как мечта поэта.

И он, собрав вещи, как раз переходит к ней и так про жену восклицает:

– Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность… Но я не хочу ее даром бросить. Я ей дам сто рублей денег, и пущай она, дьявол, не вмешивается в мои сердечные дела…

Тогда племянник Вовка совместно с Борисом Андреевичем моментально переносят вещи к Феничке и там весь вечер празднуют пышный бал.

(Трагикомедия)

Это – те, кому мешает самоосуществиться отсутствие денег. А вот – Петр Иванович Барбарисов, человек несколько иного склада. Ему мешает осуществиться нечто другое. Он – член партии, ответственный работник. И вдруг Петра Ивановича исключили из партии, вычистили. Другой бы отчаивался, хлопотал, добивался восстановления в правах. Но Петр Иванович особенно огорчаться не стал. Совсем напротив, он воспринял это событие как перст судьбы. Он – свободен! Нет теперь для него никаких запретов. И поистине волшебная картина будущего замаячила перед его умственным взором:

– Нет, я не разложился, но я вам разложусь. Я сколько годов жил со скукой в сердце, но теперича довольно. Хватит. Я, может быть, тоже желаю получить свое какое-нибудь веселье. Я, может, желаю знать, чего я такого промигал за эти годы, находясь со своими ураганными идеями.

(Уважаемый товарищ)

И вот Петр Иванович судорожно пытается наверстать упущенное. Он сидит в ресторане. Он кричит официанту: «Эй ты, лакейская морда!» Он вкусил, сколько мог, столь сладостного его душе бытового разложения. Выпил. Поел. Нарушил всю, доступную его воображению, систему запретов. Окончательно разложился. Но этого ему почему-то мало. И с тоской он допрашивает своего домашнего Мефистофеля, прихлебателя «из бывших» – человека по фамилии Растопыркин:

– Какое есть еще веселье, кроме того?

– Если вам, Петр Иванович, конечно, охота узнать полную гамму веселья, то надо еще обратно выпить.

– Ты мне шарики не крути. Ты мне сообщи, какое еще бывает веселье или там небесное мелкобуржуазное наслажденье. Ну, чего? Еда? Ну, еду жрали… Раки? Ну, чего еще? Скажи же, черт побери! Чего еще бывает на свете? Чего я такое промигал?

– Вот, я говорю, можно обратно выпить, Петр Иванович. А потом можно еще чего-нибудь такое сочинить… Или вот обратно к этой особе можно пойти.

Растопыркин показывает на барышню, сидящую за их столиком. Но Барбарисова не прельщает эта перспектива: Он недоволен:

– Всё бабы и бабы… Этой продукцией у меня дома вполне завалиться можно. Нет, ты скажи, чего еще?..

Барышня, недоумевающе слушающая этот разговор, подает совет:

– Может быть, в кино пойти? Там в другой раз очень чудные бывают моменты.

Барбарисов отмахивается от нее и продолжает привязываться к несчастному Растопыркину:

– Нет, ты скажи, чего еще бывает?

И Растопыркин, окончательно припертый к стене, вынужден признать:

– Да больше и желать нечего, Петр Иванович…

Дело кончается тем, что Барбарисов устраивает в ресторане скандал и с криком – «Ах ты, еврейская образина!» – бьет бутылкой по голове какого-то посетителя.

Теперь его представление о полном внутреннем освобождении, вся полнота доступного ему самоосуществления исчерпаны до дна…

Так новый человек, возмечтавший приобщиться к каким-то иным, неведомым ему ценностям, вынужден был возвратиться несолоно хлебавши на свои исходные позиции, убедившись, что нет на свете ничего, помимо баб, жратвы и выпивки, что больше в этом мире – и желать нечего.

Как ни отличаются друг от друга добродушный стекольщик из рассказа «Счастье», «полуинтеллигент» Борька Фомин, выигравший нежданно-негаданно 5000 рублей, и бывший ответственный работник Петр Иванович Барбарисов – все они бандерлоги, не подозревающие о существовании каких-либо иных ценностей, помимо тех, что «их потребностям служили». Но наш ученый астроном, Василий Петрович Волосатов, герой «Возвращенной молодости»… Ведь он же – не таков! Как-никак он – интеллигент, человек книги. У него-то ведь все не сводилось к мечте о теплых стельках. Наверняка у него были и какие-то иные, не только грубо материальные, но и, так сказать, духовные потребности.

Да, конечно. Но как только представилась ему вот эта самая возможность самоосуществления, он поступил ну совершенно, в точности так же, как «полуинтеллигент» Борька Фомин, который, выиграв по облигации 5000 рублей, тотчас же оставил свою прежнюю жену и, захватив с собой кое-какое барахлишке ушел от нее к соседке по квартире – молоденькой чухонке Феничке.

…профессор, сложив два чемодана и написав жене записку, вышел незаметно из дому и перебрался на жительство к соседям.

Ничего другого наш Фауст придумать не мог.

Оказалось, что счастье ученого астронома в самом существе своем так же грубо материально, как теплые стельки стекольщика, как его вожделенная «блюза».

Я вспоминаю один замечательный разговор.

У меня был сосед – Иван Иванович Рощин. Он был когда-то подручным маляра, потом маляром, потом матросом. Брал Зимний. Вступил в РКП. На гражданской потерял ногу. Потом кончил не то ком-, не то промакадемию и стал ответственным работником. Он занимал важный пост в каком-то главке, и поэтому за ним каждое утро приезжала машина.

Иван Иванович любил поговорить на разные отвлеченные темы. Например, о том, как легко давались ему науки. Особенно философия. К философии он питал особую склонность. Он даже намекал иногда, чуть смущенно улыбаясь, что именно в занятиях философией, а не в Главсоли или Главхлебе, лежало истинное его призвание. Но – ничего не поделаешь! Партия бросила его в Главсоль, а для коммуниста воля партии – закон.

Шел 1945 год, последний год войны, первый год мира. Вероятно, именно в этом году для всех уже стало ясно, что башмак окончательно стоптался по ноге. Именно тогда, я думаю, в голове у Милована Джиласа впервые забрезжило название его будущей книги: «Новый класс». Во всяком случае, именно тогда возник так полюбившийся москвичам анекдот про изможденных, заморенных, убого одетых хозяев жизни, торопящихся куда-то по утрам, – и размордевших, вальяжно развалившихся в персональных машинах, одетых в добротные габардиновые плащи и велюровые шляпы слугах народа.

Это было время, когда с государства нашего, первого в мире государства рабочих и крестьян, слетели последние фиговые листки. Люди, стоявшие у власти, стали жадно хапать все, что ни попадя, – квартиры, дачи, машины, ковры, мебельные гарнитуры, каракулевые шубы, люстры, хрустальные вазы, сервизы, отрезы… Может быть, иным из них (или их женам) случалось это делать и раньше, но никогда еще они не делали это так открыто и нагло, в сознании своего святого права на все эти простые и грубые ценности жизни.

И вот как-то раз я заговорил с моим соседом Иваном Ивановичем Рощиным на эту тему. С дурацкой горячностью своих семнадцати лет я говорил о том, что коммунисты стали перерожденцами. Куда девался, орал я ему, благородный идеализм вашей юности! Во что превратились бескорыстные коммунары, готовые идти на любые лишения для блага народного! Как не стыдно этим нынешним хапугам носить высокое и славное звание коммуниста!

Иван Иванович сперва слушал меня довольно благосклонно. Да я, признаться, на это и рассчитывал, ведь он как-никак был не из нынешних, а из тех, прежних.

Но при слове «идеализм» лицо его вдруг изменилось: выражение его стало жестким, отчужденным.

– А мы – материалисты! – веско оборвал он меня. – Мы никогда и не выдавали себя за идеалистов.

На меня словно опрокинули ушат холодной воды. Боже мой! – подумал я. Он даже не понял, что я употребил слово «идеализм» не в философском, а совсем в ином смысле! Говоря об идеализме прежних коммунаров, я ведь имел в виду не философские их воззрения, а их бесконечную преданность идее, их бескорыстное донкихотство.

Надо ему объяснить, думал я. Сейчас я ему растолкую, что есть два разных значения этого слова, и он сразу поймет, какую он сморозил чушь…

Но Иван Иванович продолжал развивать свою мысль, и я понял, что объяснить ему ничего нельзя. Где-то там, в пром– или комакадемии, ему объяснили, что слово «материализм» происходит от слова «материя». А материя – это все, что нас окружает, все материальные предметы окружающего нас мира. У него как-то так выходило, что «материализм» происходит от слова «материя» не в отвлеченном, философском, а в самом простом, пошлом, мануфактурном смысле: материя – это ситец, сатин, шевиот или вот этот самый габардин, из которого им шьют эти одинаковые серые макинтоши. Говоря – «Мы материалисты», – он давал понять, что они никому не уступят своего честно завоеванного права на шевиотовый костюм, на этот вот габардиновый макинтош…

Не скрою, он тогда казался мне фигурой комической, жалким невеждой, заблудившимся в трех соснах азбучной философской политграмоты. Про себя я потешался над ним, особенно над его смехотворной любовью к философии.

Лишь много лет спустя я понял, как глубоко прав был мой сосед Иван Иванович. У него и в самом деле было неподдельное философское чутье. Он действительно нутром чувствовал самые темные глубины этой науки наук. Как бы то ни было, он совершенно правильно почувствовал то, что мне тогда было невдомек: что между философским и вот этим обывательским, шевиотовым, габардиновым материализмом на самом деле существует глубочайшая внутренняя связь.

– Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, истлеет без всякого следа и воспоминания (время тут ничего не значит), когда Земля обратится, в свою очередь, в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить! Вот ваше учение! Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если все продолжается одну минуту… Ведь вы Бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них, и до будущего, когда я один раз на свете живу!.. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, – ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет-с, если так, то я самым превежливым образом буду жить для себя, а там хоть бы вы все провалились!

(Федор Достоевский)

Вот эта самая истина и открылась герою «Возвращенной молодости» Василию Петровичу Волосатову. Недаром же он был профессором астрономии. Ему лучше, чем кому другому, было известно, что станет с Землею спустя миллионы лет, в какой ледяной камень она превратится и как будет летать вместе с другими такими же ледяными камнями в безвоздушном пространстве.

…начинался разговор об астрономии и о новых открытиях в этой области.

Однако, видимо, многое было уже сказано и рассказано, и требовались новые слушатели, которые оживили бы лектора.

Такие слушатели находились. И чаще всего это был друг дома соседей – Кашкин, любитель поговорить на научные темы. Завидя профессорскую семью, он подходил к забору и, глядя на небо своими осоловелыми глазами невежды, абсолютно ничего не понимая и не разбираясь, где чего есть, говорил какую-нибудь пошлость, вроде того, что есть ли люди на Луне.

Профессор, горько усмехаясь, описывал мертвую планету, лишенную воздуха и всякой жизни…

На своих раскоряченных ногах Кашкин уходил, совершенно обалдевший от научных сведений.

Эти сведения до того чувствительно поражали его в самое сердце, что он иной раз, не заходя на дамскую половину, уходил домой, покачивая головой, недоверчиво зыркая на звезды и явно не веря многому.

После ухода Кашкина Василек… рассказывал иной раз о новых открытиях, о движении Солнца и о вечном холоде Вселенной, о гибели Земли и о таких неизмеримых пространствах, какие недоступны пониманию человека.

Не случайно именно эти астрономические разговоры оказались той почвой, на которой высоколобый, философский материализм профессора Волосатова сомкнулся с обывательским, «шевиотовым» материализмом Кашкина.

Поскольку Кашкин представлен нам отъявленным циником и негодяем, может создаться впечатление, что Зощенко, вслед за Достоевским, намерен окончательно разоблачить и дискредитировать философский материализм и атеизм, неизбежно приводящий человека к самому темному, шкурному эгоизму («…буду жить для себя, а там хоть бы вы все провалились!»). Такое заключение было бы, пожалуй, чересчур поспешным. Оно было бы слишком поспешным хотя бы потому, что циническую систему воззрений Кашкина исповедовал не только профессор Волосатое. Ее исповедовали, оказывается, многие в высшей степени замечательные и даже великие люди, В частности, например, Гёте. Да, да, великий, бессмертный, гениальный Иоганн Вольфганг Гёте был в известном смысле единомышленником этого жуткого Кашкина. И именно благодаря этому он тоже вернул себе молодость.

Собственно, не «тоже». Он-то как раз полностью осуществил то, о чем незадачливый профессор Волосатое мог только мечтать.

Этот великий человек был одним из очень немногих, который, прожив 82 года, не имел даже дряхлости.

«И когда он умер, – сообщает Эккерман, – и с него сняли платье, чтобы переодеть, оказалось, что его 82-летнее тело было юношески молодым, свежим и даже прекрасным».

(Возвращенная молодость)

Каким же образом этот великий человек добился такого поразительного результата?

…Гёте пошел на некоторый компромисс. Он не пошел на борьбу и сделался блестящим придворным министром, выкинув всю двойственность, которая, несомненно, расшатывала его здоровье и его личность в молодые годы. Он сделался консерватором и «своим человеком» при герцогском дворе, чего, например, не мог сделать Пушкин.

(Возвращенная молодость)

Иными словами, он стал вести себя так, как если бы он был не Гёте, а Кашкин, который говорил, что не собирается забивать свою голову какими бы то ни было взглядами, а просто будет горячо приветствовать каждое правительство, которое стоит у власти.

И все-таки, что ни говори, Гёте – не Кашкин. И даже не Василий Петрович Волосатое.

К Кашкину Зощенко относится с откровенной гадливостью. К Василию Петровичу – во всяком случае, не без иронии. Но интонация его сообщения о линии жизни Иоганна Вольфганга Гёте не несет в себе и тени насмешки. Чувствуется, что перед этим великим человеком автор всегда готов самым почтительнейшим образом снять шляпу.

Зощенко, по-видимому, и в самом деле считал, что Гёте постиг тайну вечной молодости.

В чем же она состоит – эта тайна?

На этот вопрос автор очень определенно отвечает в специальной главе своей повести, названной им просто и выразительно: «Не надо иметь воспоминаний».

В главе этой рассказывается о том, как автор однажды летом на Кавказе забрел в зоологический сад. И остановился перед клеткой с обезьянами.

И тут произошел такой случай.

Один посетитель зверинца, какой-то, по-видимому, перс, долго и любовно следивший за обезьянами, схватив без слов мою палку, ударил ею одну из обезьян по морде, не очень, правда, сильно, но чрезвычайно обидно и коварно, хотя бы с точки зрения остального человечества.

Обезьяна ужасно завизжала, начала кидаться, царапаться и грызть железные прутья. Ее злоба была столь же велика, как и ее могучее здоровье.

А какая-то сострадательная дама, сожалея о случившемся, подала пострадавшей обезьянке ветку винограда. Тотчас обезьянка мирно заулыбалась, начала торопливо жрать виноград, запихивая его за обе щеки. Довольство и счастье светились на ее мордочке. Обезьяна, позабыв обиду и боль, позволила даже коварному персупогладить себя по лапке.

«Ну-те, – подумал автор, – ударьте меня палкой по морде. Навряд ли я так скоро отойду. Пожалуй, виноград я сразу кушать не стану. Да и спать, пожалуй, не лягу. А буду на кровати ворочаться до утра, вспоминая оскорбление действием. А утром небось встану серый, ужасный, больной и постаревший – такой, которого как раз надо поскорей омолаживать при помощи тех же обезьян».

(Возвращенная молодость)

Секрет вечной молодости, стало быть, заключается в том, чтобы избавиться от воспоминаний.

Именно так, собственно, и поступил Василий Петрович Волосатов. Узнав, что женщина, которую он любил, с которой был счастлив, с которой прожил большую часть жизни, – узнав, что, оскорбленная его уходом, она предприняла попытку самоубийства, он – «пожав плечами, сказал, что завтра непременно зайдет объясниться с ней и что подобного взрыва дурацкой романтики он не ожидал увидеть». Но ни завтра, ни послезавтра он к своей бывшей жене так и не зашел, а просто забыл о ее существовании. А несколько дней спустя с омолодившимся профессором произошло примерно то же, что с обезьянкой, описанной в главе «Не надо иметь воспоминаний». Когда любимая дочь, к которой он еще недавно относился так трепетно и нежно, съездила его по морде – «не очень, правда, сильно, но чрезвычайно обидно», – он реагировал на это «оскорбление действием» совершенно по-обезьяньи. Он посмотрел на нее, как говорит автор, «скорее равнодушно, чем злобно, улыбнулся ей какой-то нехорошей улыбкой, а затем, приподняв фуражку, круто повернулся на каблуках и проследовал дальше». И не ворочался потом до утра на своей постели, а как ни в чем не бывало продолжал «кушать свой виноград»: достал путевки и стал собираться со своей Тулей на юг, в Крым.

Нет, что-то тут не то.

Может быть, совершив титанические усилия, мы в конце концов и научимся обходиться совсем без воспоминаний. Но тогда мы просто-напросто перестанем быть людьми. Потому что, скорее всего, именно воспоминания и делают человека человеком. Неужели Зощенко, как говорилось об этом в знаменитом докладе, и в самом деле звал нас «назад к обезьяне»?

Автор стоял у клетки, набитой обезьянами, и следил за ихними ужимками и игрой…

Ужасно бурные движения, прямо даже чудовищная радость жизни, страшная, потрясающая энергия и бешеное здоровье были видны в каждом движении этих обезьян.

Они ужасно бесновались, каждую секунду были в движении, каждую минуту лапали своих самок, жрали, какали, прыгали и дрались.

Это был просто ад. Это был настоящий и даже, говоря возвышенным языком, великолепный пир здоровья и жизни.

Автор любовался этой картиной и, понимая свое ничтожество, почтительно вздыхая, стоял у клетки, слегка даже пришибленный таким величием, таким великолепием жизни.

«Ну что ж, – подумал автор, – если старик Дарвин не надул и это действительно наши почтенные родичи, вернее – наши двоюродные братья, то довольно-таки грустный вывод напрашивается в этом деле».

Вот рядом с клеткой стоит человек – автор. Он медлителен в своих движениях. Кожа на его лице желтоватая, глаза усталые, без особого блеска, губы сжаты в ироническую, брезгливую улыбку. Ему скучновато. Он, изволите ли видеть, зашел в зверинец поразвлечься. Он зашел под крышу, чтобы укрыться от палящих лучей солнца. Он устал. Он опирается на палку.

А рядом в неописуемом восторге, позабыв о своей неволе, беснуются обезьяны, так сказать – кузены и кузины автора.

«Черт возьми, – подумал автор, – прямо даже великолепное здоровье в таком случае я соизволил порастрясти за годы своей жизни, за годы работы головой…»

Конечно, вряд ли он мечтал о том, чтобы люди превратились в обезьян, чтобы они вот так бесновались, каждую минуту лапали своих самок, жрали, какали, прыгали и дрались. Но одно, пожалуй, несомненно. Он и в самом деле считал, что человечеству не мешало бы вернуть себе хоть малую толику того великолепного здоровья, которым обладали наши предки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.