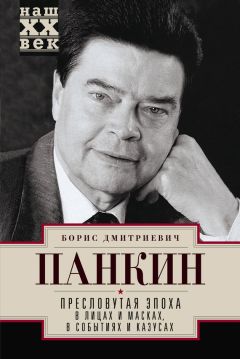

Текст книги "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах"

Автор книги: Борис Панкин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Тетка Маша, или Бабушкино заклятие

Тетка Маша – так в шабрах, в соседях то есть, звали мою бабушку, Марию Павловну, мать отца. Соседей в ту пору, о которой я хочу рассказать, у них с дядей Семеном, моим дедушкой, было раз-два да обчелся. Что взять с маленького хуторка в трех километрах – и все лесом от Сердобска, на берегу тихой, с плоскими камышовыми берегами в этом месте, реки Сердобы. Когда-то, до раскулачивания, были тут пасеки у крепких крестьян, чьи усадьбы, как они любили их называть, стояли в Пригородной слободе, под самым носом у города.

– Так, для баловства держали, – объясняла мне бабушка, как взрослому, – полдюжины уликов да землянку. А там вишь как обернулось, когда дедушку твово взяли, что было в подсобку, стало наиглавнеющим.

По тем ли, иным ли причинам, главное – укрыться бы от начальственных домогательств, собрались в этих местах глухой да губастый, как бабушка говорила со смехом, утирая платочком сложенный в розеточку рот. Вот диво – хоть и недалеко было от районного центра, но не трогали власти тех, кто здесь поселился. Две бабы-бобылихи, одна бывшая монашенка, тетя Поля, другая в прошлом – депутат сельсовета. Тетя Лена Ермакова.

Дядя Боря с сыновьями Петькой и Павликом, любитель порассуждать о злонамеренной политике Америки, или САСШ, как он называл ее. И вот еще Иван Михайлович Мордвин, который и будет вместе с бабушкой героем этого моего рассказа. Я тогда уже девятый класс закончил и приехал к старикам на каникулы. Свидетелем этой истории я не был, но бабушка так ее рассказывала, что, если бы и сам я все это видел и слышал, так ясно я бы ее не запомнил.

– Смотрю, сосед наш, из мордвинов, ходит по двору. С топором. Свят, свят!

– Ты чего, мол, Иван Михалыч, ходишь?

– Я, тетка Маша, твою кошку ищу. Она моих трусков поела.

– А ты-то почем же знаешь, миленький, что моя?

– Я знаю. К тебе на двор следы привели.

– Да что, у нее какие-нибудь особенные, что ли, следы-то. Да и не одна она тут. Ты вон поди послушай, как они ночью на потолке орут. Может, и твоя там надрывается.

– Твоя кошка, тетка Маша, твоя, – знай себе талдычит. – Представь ее мне, я ее враз зарублю.

– Как же, родимый, так я ее тебе и представила. Ты ее хоть в глаза-то видал? Знаешь, кака она – бела, черна, сера? Кака?

– Я видел, она летось вкруг моей избы ходила. Подавай, я ее убью…

С тем, правда, и ушел. А сам, оказывается, в сельсовет, с жалобой. А те Ленке поручили расследовать.

– Тете Лене Ермаковой, что ли? – спрашиваю.

– Ей, кому ж еще. Она ж у нас в епутатах ходила. Епутатка. Навязалась, прости господи, за поллитру. Кроме как лаяться, ничего более не могет. А уж это-то… Уж она и в сердце, и в легкие, и в печенку, всюду насажает… Я, слышь ты, человек государственный. И вот, значит, идут. Впереди эта Елена преподобная с бумагой в руках, сзади – Иван Михайлович, уже с ружьем.

Ленка так это заходит в избу с бумагой, а сама уж глаза налила с утра пораньше, Мордвин, видать, поднес.

– Тетя Маша, я буду говорить, – это у нее такая присказка была: «Я буду говорить».

– Тетя Маша, тебе приказ вышел, я буду говорить. Первое предложение – твою кошку поймать и застрелить. Она у Иван Михалыча трусков поела.

Я, знамо дело, опять за свое.

– А ты как можешь говорить, что моя то кошка? А может, твоя? Ты к его двору-то поближе живешь.

Мордвин, тот знай свое бубнит:

– Я видел, к тебе следы привели.

Я ему снова про потолок да погребицу. Он матом ругаться. Побежал к себе на огороды – принес полтруска без головы. Вот, туды-растуды, какой твоя кошка беды наделала. Подавай, говорит, ее сюда. Я ее сказню.

А при мне тут Леша наш был. (Муж еще одной моей двоюродной сестры). Ну, моли бога, он тогда не очень штобы уж пьяный был. Не навроде Ленки. А то бы он их в клочья разнес.

– Ты, – говорит он Иван Михайловичу, – не имешь полного права так выражаться в чужом дому.

Мордвин ему:

– Я не с тобой разговариваю, я с теткой Машей разговариваю.

А он:

– Ты не со мной разговариваешь, а я с тобой хочу поговорить, разговориться… Ты знаешь, что нынче за матерщину бывает?

Тот завел – и про гуся и про корову, – а я ему и говорю:

– Ты, Иван Михайлович, почто с этой бумагой да с ружем этим ко мне-то пришел. Ты ее кошке предъяви. Ты кошку мою на суд вызови. Там ее и допросят…

– Ну и чем же все кончилось? – спросил я бабушку.

– Да тем и кончилось, что достала я бутылку беленькой, налила им по стакану. Да и Лехе заодно. С тем и ушли.

Она по привычке вытерла концами белоснежного своего платка старческие губы:

– Надсядишьси-и-и!

Я же припомнил, как несколько лет до того бабушкино искусство разговориться, может быть, даже спасло нас с мамой и младшим братом от погибели. Собственно, даже два таких случая мне припомнилось.

Дело было все в тот же ужасный сорок первый. Я-то, помнится, таким его не видел, книгочей-тимуровец сидел во мне крепко. И все происходящее я долго еще воспринимал сквозь призму «Юного барабанщика», «РВС» да львакассилевских повестей, которые помнил чуть ли не наизусть.

Чем больше сходства между наступившей жизнью и прочитанными книгами я находил, тем больше воодушевлялся, на детский, разумеется, манер…

Проводы на фронт сначала дяди Васи, потом, через неделю, отца… Первые воздушные сначала тревоги, а потом и налеты, дежурства, втайне от матери, на крыше. Первая брошенная в бачок с песком шипящая зажигалка…

Известие о том, что предстоит отправиться в эвакуацию в Сердобск, к родне отца, я встретил со смешанным чувством. С одной стороны, стояли в памяти прошлогодние каникулы, проведенные на берегу полюбившейся речки, с другой стороны – расставание с боевыми, прямо из книг, буднями.

Примирило с предстоящим путешествием то, что ехать довелось не в обычном пассажирском поезде, а в теплушке. С сеном-соломой на полу, с нарами вместо полок, с неожиданными и надолго остановками где-нибудь в поле или в лесу, когда все женско-детское население составов высыпало наружу и то устраивалось на корточки по нужде, то вглядывалось в небо и вслушивалось в отдаленное уханье – то ли бомб, то ли пушек, то ли своих, то ли чужих…

Бог миловал, к моему глубоко запрятанному разочарованию, бомбежки нас миновали. И после четырехдневной, вместо одних суток, дороги, мы как нож в масло вошли в родню отца. Мама с братом остались жить у его сестры в Сердобске, а я, конечно же, выбрал Мысы, так называли хуторок из нескольких далеко разбросанных друг от друга изб, в одной из которых жили бабушка и дедушка.

Тут на смену Гайдару и Льву Кассилю пришли Вальтер Скотт с Фенимором Купером. Мастерить луки, стрелы, щиты, копья. Воздвигать в саду шатры и вигвамы. Пробираться на лодке-плоскодонке в прилегающие к Сердобе озерца да заводи. Ну и конечно же строить планы побега на фронт…

А он подходил все ближе. То слышалась отчетливо канонада, то слухи проносились, что гитлеровская «этажерка» пролетела над городом и обстреляла водокачку. Никого, правда, не убило… То появлялись сонмы беженцев и ходили по домам с протянутой рукой, с младенцами на горбу или под мышкой. До нас, правда, на Мысах, не добрались. И вдруг пришла весть, которая в одночасье вырвала меня из моего полусна.

Пришли мама и другие родственники из города и сказали, что всех «вакуированных» собирают и отправляют в Челябинск. Подальше от войны. Отъезд через три дня.

И сейчас, как вспомню об этом, мурашки по коже бегут. Что меня тогда напугало? Какие подспудные инстинкты сработали? Только я, на удивление матери, уже примирившейся с судьбой, заявил, что никуда отсюда не поеду.

Как так «не поеду»? А вот так, не поеду и все. И для пущей убедительности залез в яму, которую мы с дедом копали для новой погребицы. Буду здесь сидеть и никуда не двинусь. Что хотите, то и делайте.

Сначала над этим невесело посмеялись, потом стали увещевать меня, только не бабушка. Она позвала меня в сад. В другое бы время я обрадовался. Не так уж часто мне доверяли малину да клубнику собирать. Слишком уж они соблазнительны. Да и не много кустов и грядок у нас было. То ли дело черная смородина – ты, сынок, насобирай лукошко, а там и кидай в рот, сколько хотишь. Все-таки вылез я из своего убежища, веря, что бабушка меня не подведет. Недлинной дорогой к кустам она посвятила меня в свои планы: «Сейчас насобираем ягоды, и пойду в город. В сполком. Просить за вас стану. К Анатолию Петровичу постучусь».

Я тут же вспомнил этого Анатолия Петровича. Судя по всему, он был большим начальником. Потому что с другим начальником, «партийным», как называла его бабушка, да еще с заведующим мельницей, где дед работал ночным сторожем, несколько раз за лето приезжали к нам отдыхать на бричке, запряженной в пару лошадей, которые конечно же немедленно становились участниками моих игр в индейцы и рыцари.

Дед разжигал для «дорогих гостенек» костер и заводил уху. Бабушка волокла все, что было под рукой, и то, что припрятано: беленькую, медок, огурчики с помидорчиками, секрет соления которых знала только она одна. Ну и конечно – ягода всех сортов. Через полчаса она уже собралась в дорогу. Ненадеванная юбка, новая кофта, ослепительной белизны косынка на седой голове. Корзина с малиной на сгибе локтя. Корзинку у нее тут же забрали, кто помоложе. Так все гамузом и двинулись, оставив на хозяйстве нас с дедом, который тут же засадил меня плести лапти, для чего достал с крохотного озерка, скорее бочага, отмокавшее там липовое лыко, которое совсем недавно мы с ним драли в лесу. Вернулась бабушка только на следующий день, после обеда. Я, истомившийся, подкараулил ее с самого утра, прячась в кустах, как какой-нибудь Чингачгук, хотя, признаюсь, в те часы все Айвенго, Квентины Дорварды, делавары, ирокезы и крестоносцы начисто вылетели у меня из головы.

Заслышав ее шаги, увидел издалека светившийся белый платок, шмыгнул на подворье и прямиком в яму. Бабушка, не заходя в дом, сунула на старую погребицу пустую корзину, сняла платок и обмахнула им запотевшие лоб и щеки.

– Вылезай, коли, – сказала она, пряча улыбку в мор щинах. – Не боись. Отмолила. Упала Анатолию Петровичу в ножки…

Я выскочил из ямы, как пробка из бутылки. Целоваться, обниматься с бабушкой было не принято. Моя радость, мое ликование вылилось в суету вокруг нее, в какие-то бешеные, уж точно на манер краснокожих, прыжки навстречу поспешившему из избы на бабушкин голос дедушки.

Эшелон ушел в Челябинск в положенный срок. Но без нас. И уж больше мы о нем ничего не слышали. Может, и благополучно он добрался до Урала, а может… Новостей о разбомбленных составах, и с грузами, и с людьми, было в те месяцы в наших местах не занимать… Да и что нас могло ожидать в Челябинске – оторванных от дома, от родных. Без знакомых, без родственников…

…Вскоре, наказав мне нарядиться «по-городскому», бабушка повела меня за реку, в Пригородную слободу, которая лежала, как и вытекало из ее старого, еще дореволюционного названия, под самым Сердобском, на другом берегу Сердобы.

Сама она тоже оделась на «выход», еще наряднее, вернее, торжественнее, чем прошлый раз: новая кофта в черный горошек и, конечно, ослепительной белизны белый платок, ее слабость, как я начинал уже понимать.

Накрахмаленные концы ситцевого платка, туго завязанные под подбородком и разведенные в разные стороны, составляли прямую линию.

Путь был неблизкий. Сначала лесом, потом «горою», протянувшейся вдоль Сердобы, которую мы пересекли по мосту – плотине. Тут начиналась бывшая слобода, которую теперь запросто называли Заречка.

Странное это было поселение. Даже для моего детского восприятия. Не поймешь, где улица начинается, где она кончается. Дома то густо стоят, чуть ли не наползая друг на друга, то вдруг пустота меж ними, вся в каких-то рытвинах, буераках, заросших лебедою и лопухами. В провалах виднелись закопченные остовы печей, обугленные, изъеденные жучками тесины…

Бабушка, всегда такая добрая и мягкая, тянула меня за руку, больно дергая и не замечая этого, от пепелища к пепелищу и, указывая пальцем свободной руки то в одну сторону, то в другую, яростно восклицала:

– Вот гляди – это нашего свата усадьба… А здесь сусед наш, Постнов Иван Михайлович, жил, царствие ему небесное, ныне уж и косточки его, поди, давно сотлели. Загубили его душу, говорят, где-то за Уралом-горой.

Я с робостью и недоумением смотрел не столько в сторону, куда указывал бабушкин палец, ставший вдруг необычайно длинным и негнущимся, сколько на ее лицо. Обычно спокойные, даже кроткие уложенные волосы выбивались из-под платка жесткими спутанными космами, платок перекосился.

– Здесь, – остановилась она наконец, – дедушки твоего была усадьба, отсюда его, сердечного, и отправили под белы ручки в Вятку… А мы, стало быть, на Мысы спасаться… Кто отправил? – переспросила она себя, хотя я и не думал задавать ей такой вопрос и боялся ответа. – Сталин ваш любимый отправил, аспид рода человеческого. И как только его земля носит, эдакого-то, прости ты меня, Господи, грешную, ирода.

Она глубоко и как бы с облегчением вздохнула: выговорилась. И стала поправлять сбившийся платок. Я потому и боялся ответа, что знал, что сказанное бабушкой было как бы продолжением нашего затянувшегося спора, если можно, конечно, назвать так разговоры бабушки и ее десятилетнего внука, начавшиеся еще в присутствии дяди Васи, с которым я проводил тут в прошлом году свои первые каникулы.

Для меня тогда впервые услышать такое было концом света. И я, готовившийся вступать в пионеры, наскакивал на нее, как молодой петушок, и ощущал себя еще одним Павликом Морозовым, о котором давно уже успел и в книжке прочитать, и по радио услышать, и в театре посмотреть.

Что думал, что чувствовал я, стоя перед заваленной мусором ямой, которая была некогда домом моих предков. И каким домом! В рассказах бабушки это была усадьба, сруб – пятистенок на каменном фундаменте, узорчатые наличники на окнах, резное высокое крыльцо, деревянный петушок на коньке соломенной крыши. Это сам дом. А на дворе, за дубовыми с тяжелым кованным кольцом воротами, – все «поместье» – конюшня на двух-трех лошадей, «клев» для коровы да катух для поросят. Кошарка для овечек.

– Каки мы таки кулаки были? – вскидывала голову бабушка. – Каки таки? Что работали от темна до темна вот этими самыми руками. – Она протягивала мне потемневшие от забот, изъеденные временем руки, на которых я и так знал каждую морщину. – Только вот и было нашего кулачества. Отца твоего в борозде родила. Зато в достатке жили. Ни к кому одолжаться не бегали. Сами, бывало, милостыню подавали. И под Рождество, и в светлое Христово Воскресенье…

И уж не припомню, продолжил ли я тогда, у родных руин, свой спор с бабушкой. Наверное, нет. Одно знаю, уж никогда не был я в силах забыть этот наш проход, старой да малого, по рытвинам знавшей лучшие времена Пригородной слободы. И когда десять с лишним лет спустя на митинге в Комаудитории Московского университета люди плакали вокруг меня, я не проронил ни слезинки. Хотя и угрызался еще совестью.

Задачка по математике

Не представляю, что уже такое я вытворял, но в младших классах мне по поведению ставили четверку, или «хорошо». В зависимости, какая шкала была в тот или иной год в ходу. Было еще прилежание. По нему всегда – пятерка или «отлично». И по всем другим предметам. А по поведению – «хорошо».

А так как мои родители в силу профессии отца-автомобилиста вели бродячий образ жизни, то при переезде с места на место и, соответственно, смене школ возникали проблемы.

С первой четверкой я второклассником вернулся с родителями в Москву в середине учебного года из Алтан-Булака, монгольского городка через границу от нашей Кяхты. Отец повел меня записывать в школу неподалеку от нашего дома, и меня по причине этой самой четверки не приняли. Отправили в другую, только что построенную, где, как говорили старожилы, контингент и учителей, и учащихся был тот еще.

Здесь мне учиться довелось полтора года. Из учителей запомнилась только «немка», то есть преподаватель немецкого Мария Исааковна. Не знаю, не задавался, естественно, в ту пору таким вопросом, кто она была по национальности, немка или еврейка, помню только, что обращалась она с нашим братом круто. Да мы того и заслуживали.

– Пошел вон из класса, – заявила она как-то одному моему однокашнику.

Он неожиданно обиделся, запротестовал.

– Ах, – воскликнула она, – вы хотите вежливо? Так позвольте вам выйти вон!

Несмотря, а может быть, именно за эти штучки, которые были сродни нашим фокусам, мы ее любили, хотя немецкому не научились ни тогда, ни позже. Когда она заболевала, что случалось с ней по возрасту частенько, мы обязательно навещали ее с букетом цветов, который никто из мальчишек не соглашался держать в руках, и коробкой конфет. И то и другое нам вручали в учительской. Мария Исааковна была одиноким человеком.

Грянула война, и мы уехали в Сердобск, откуда вернулись вместе с салютами за Орел, Курск и Белгород и за Харьков.

С той же четверкой в табеле по поведению я отправился, естественно, в ту же 294-ю, которая была, однако, семилеткой.

Так что через год пришлось опять менять школу. А тут еще на год уезжали мы в Калинин. Много школ, еще больше учителей. И вот диво – ни об одном из них не могу сказать дурного слова. Сколько ни стараюсь, не могу найти в тех школах, через которые прошел, примет той выморочности, рептильности и прочих прелестей, о которых столько прочитал за минувшие десятилетия. Наверное, мне просто повезло.

Вспоминаю имена… В той последней из многих моих школ, где кончал десятилетку… Физик Аршак Артемьевич, математик Иосиф Самойлович, словесники-супруги – Людмила Александровна и Геннадий Исаакович Беленькие…

Не помню, чтобы хотя бы про себя я называл одного евреем, другого армянином, третьего узбеком – был и такой, да вот не вспомню фамилии…

Сейчас в этом трудно убедить даже самого себя… Любимое выражение Иосифа Самойловича было: «Кончен бал, потухли свечи».

Аршак Артемьевич любил, натолкнувшись на тебя в коридоре, именно натолкнувшись, так стремительно он всегда передвигался, ткнуть сложенной лопаткой в ребро, иногда довольно больно, и спросить: «Как дела?» Ответа не ждал, если только не становилось ему известно, что у тебя проблема…

Дальше рассказ о том, как он и другие повели себя, когда такие проблемы возникли.

К десятому классу учителя уже представляли себе более-менее, кто из нас, старшеклассников, чего стоит и куда стремится. Я числился в знатоках и любителях литературы. По этой причине ходил в любимцах у Людмилы Александровны. Она имела привычку зачитывать на уроках страницы из моих сочинений. В десятом передала меня своему мужу, Геннадию Исааковичу, перед которым все благоговели, поскольку он всю войну воевал и к тому же готовился защищать диссертацию на звание кандидата филологических наук.

Тот тоже считал своим долгом меня опекать. И когда я заявил как-то, что Тугаринову из «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского мне не верится, потому что уж слишком пылко он объясняется в преданности партии и любви к народу, он очень внимательно, даже, кажется, с удовольствием меня слушал, а после урока отвел в сторонку и посоветовал вслух на эту тему особенно не распространяться. Во всяком случае, до получения аттестата зрелости. А еще лучше – до поступления в вуз. Мы с ним уже решили, что я буду поступать на филологический факультет, где год назад открылось отделение журналистики.

Не скрою, я выслушал его с некоторым недоумением. Что тоже характерно. Я и не предполагал, что мне еще придется, и не раз, столкнуться с этим злосчастным «Кавалером».

Не думаю, что я отличался особыми способностями, но в тех редких случаях, когда мама приходила на родительские собрания, не только «литераторы», но и «математик» утверждали, что у меня есть все данные идти по их линии.

Иосиф Савельевич Левинсон… Поблескивающий от бесчисленных глажек пиджачок бывшего черного цвета, галстук, который норовил всегда свернуться жгутом, короткие, выше щиколоток брюки… Много позже кто-то старательно просвещал меня, что по таким, мол, укороченным брюкам евреи узнают друг друга…

К цифрам и знакам он относился как к расшалившимся детям, которых он тщетно призывает к порядку, не особенно огорчаясь, что это ему не удается.

Семерка у него была солдатом с винтовкой наперевес. 6 и 9 – куклы-неваляшки. 1 000 000 – рота на марше. Во главе со старшим лейтенантом. Пятерка – артист Володин жонглирует на одноколесном велосипеде в кинофильме «Цирк». Когда он объяснил, как извлекаются квадратные корни, казалось, он держит двойку за хвост и тащит ее из каких-то тисков… Тройка – это румяный теплый крендель, которые нам раздавали на большой перемене.

Вот с математикой-то чуть было и не случился конфуз. На экзамене на аттестат зрелости… Не знаю, насколько это педагогично, но ответ на задачку, которая была прислана в школу в запечатанном конверте, мы от Иосифа Савельевича знали… Я довольно быстро произвел необходимые манипуляции с цифрами, которые привели меня к искомому, вернее, известному результату. Сдал тетрадку и с легким сердцем, благо погода стояла хорошая, отправился на свидание в Останкинский парк. Учились мы тогда с женским полом в разных школах.

Домой – а я жил в ту пору один – заявился часам к пяти и обнаружил в дверях записку, помеченную тремя часами раньше. Еще не отдавая себе отчет, что же произошло, рванул в школу и обнаружил, что Иосиф Савельевич поджидает меня вместе с Геннадием Исааковичем, который был у нас к тому же классным руководителем. Оказывается, к требуемому ответу я пришел, увлекшись, каким-то не тем путем, «оригинальным, но ошибочным», умудрился еще сострить Иосиф Савельевич, и мне просто надо сесть в пустом классе и переписать работу. Что я и сделал.

– Кончен бал, потухли свечи, – не удержался от своего любимого Левинсон, забирая второй раз за этот день у меня тетрадку. Я только потом сообразил, что мои учителя с риском для собственной репутации и элементарной безопасности нарушили все мыслимые правила проведения выпускных экзаменов. Конверт с работами, который должен был быть опечатан еще два часа назад, лежал и как миленький поджидал меня. На что, как шепнул мне, успокаивая, Геннадий Исаакович, удалось уговорить и директора, она же и председатель экзаменационной комиссии, Лидию Николаевну.

Они еще и оправдывались передо мною, мои спасители. Чтобы я не подумал о них чего-нибудь плохого. Мол, всем известно, что экзамены – чистая формальность, источник бессмысленных случайностей.

Словом, как и по другим предметам, по математике я получил пятерку и был представлен в числе трех-четырех моих однокашников к золотой медали.

Был назначен выпускной вечер с вручением аттестатов, а утром того же дня выяснилось, что медали на мою долю из гороно не прислали. Геннадий Исаакович переживал, кажется, больше меня. Он точно знал, что без медали на «журналистику» лучше и не пробовать. С одной стороны – бывшие фронтовики, которых закономерно зачисляют, почти не спрашивая на экзаменах, тем более что все они, как правило, члены партии. А с другой стороны, «золотая молодежь», то есть родительский конкурс, выражение, которое только-только входило в моду. За меня хлопотать было некому.

Он убеждал меня подавать в педагогический, благо их в столице было тогда несколько – и областного, и центрального подчинения. На факультет русского языка и литературы.

– Писать все равно никакой университет не научит, а к литературе вы будете здесь даже ближе…

В десятом классе учителя обращались к нам на «вы». Хоть и хорошие были у меня учителя, но на профессию их у меня была аллергия.

Между тем Генадя, как мы сокращенно звали его про себя, знал то, что от меня из гуманных соображений скрывали: директриса «так этого вопроса не оставила» и добивалась от гороно разъяснений. И вот снова, через неделю после выпускного вечера, вызов меня в школу, уже оконченную, и вручение в «узком кругу» Геннадия Исааковича и Лидии Николаевны… серебряной медали. Ларчик просто открывался. «В гороно решили, – разъясняли они мне, довольные исходом и собой, – что человек с таким почерком просто не может ничего пут ного написать. И не глядя переделали пятерку на четверку. А с четверкой за сочинение ни о какой медали уже говорить не приходится.

Настойчивость моих наставников сработала. Сочинение было-таки прочитано, пятерку мне за него поставили, но на медали сошлись серебряной. Чтобы ни нашим, ни вашим. И я чуть ли не из школы помчался на Моховую – сдавать документы на филфак. Вот такая незамысловатая история, помеченная июнем 1948 года. Эхо ее донеслось до меня десятилетия спустя, в Стокгольме, когда я уж и сам стал сомневаться, не приснилось ли мне все это.

Пришло в 1983 году в Стокгольм письмо от сокурсника по университету, из фронтовиков, Коли Пияшева: «Познакомился с Геннадием Исааковичем Беленьким, который так-то обронил фразу, что, мол, теперь среди его учеников есть один посол. Когда стало ясно, что речь идет о тебе и что мы с тобой однокашники, сообщил мне любопытную историю о твоем почерке, который чуть было не стоил тебе серебряной медали и, соответственно, университета». В утешение мне Николай – историк литературы – сообщил, что точно такой же почерк был у Луначарского. Когда до революции он сидел в тюрьме, его надзиратель, который по должности обязан был перлюстрировать его переписку, однажды взмолился: «Господин Луначарский, пишите поразборчивее, а то я все ночи провожу за расшифровкой ваших каракулей».

Не знаю, внял ли этой мольбе Луначарский, но мне за мой почерк сейчас и двойки бы не поставили.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?