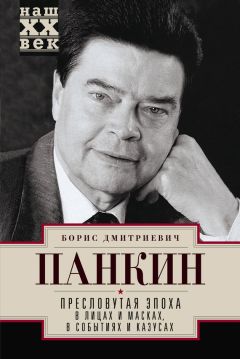

Текст книги "Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах"

Автор книги: Борис Панкин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

«Запиши, как доехать…»

Судьбе было угодно, чтобы десятилетия спустя после той полемики о псевдонимах в «Комсомольской правде» я вместе с главными ее участниками оказался в одном и том же корпусе знаменитой больницы Мичуринская.

Тот самый корпус для привилегированных пациентов, кивая на который во время наших прогулок по больничному двору, Константин Симонов провидчески заметил:

– Все говорят, что в нашем однородном обществе нет базы для многопартийности. Да из одних только почтенных обитателей сего заведения можно организовать две партии, которые будут отличаться друг от друга больше, чем демократы и республиканцы в Штатах.

Я выздоравливал после операции на сломанном при верховой езде позвоночнике. Симонов готовился к оказавшейся для него роковой «выкачке» из легких. У Шолохова были свои болести, из-за которых он не покидал палаты. Друг с другом они не встречались.

И вот однажды сестра сказала, что Михаил Александрович просит меня зайти. Я был не на шутку заинтригован приглашением и, как нетрудно догадаться, не заставил себя долго упрашивать.

Меж тем, как оказалось, дело у него было ко мне, как к председателю ВААП, до обидного прозаическое. Ему настала пора поменять резину на своем многострадальном «мерседесе», а по линии ВААП должен был набежать гонорар из Болгарии и Финляндии. Так не могу ли я поручить проверить, сколько там его, то есть гонорара, и заодно помочь купить покрышки в той же Финляндии. Та резина, в которую был обут заграничный красавец, вышла из строя буквально через несколько тысяч километров. Протекторы слоями отлетали.

– Оказывается, и у них мошенники бывают, не только у нас, – усмехнулся Шолохов в заключение своей тирады.

Разумеется, я сказал ему, что все от меня зависящее сделаю. А про себя подумал горько, какими же пустяками вынужден заниматься великий писатель да еще в столь болезненном состоянии…

Стреляный воробей, я к тому времени со многими живыми достопримечательностями века успел пообщаться, а то и подружиться. Да и о Шолохове знал и слышал много такого, что заметно поумерило тот восторг, который я с детских лет испытал к автору моих любимых «Тихого Дона» и «Поднятой целины».

Да, и «Поднятой целины», которую я отнюдь не считаю апологией колхозного строя. Просто надо уметь читать эту, с секретом, вещь.

Шолохов и «Комсомолка» родились в один день – 24 мая, хотя и в разные годы. Может быть, и поэтому нам, аборигенам, удавалось соприкасаться с «вешенским затворником» чаще, чем другим. Один раз, когда мы отмечали очередной, далеко не круглый юбилей газеты в Доме журналистов, его, тоже в тот день новорожденного, по просьбе тогдашнего нашего главного Юры Воронова привез в Домжур Горюнов, видно сохранявший с ним связи еще со времен той злополучной полемики с Симоновым.

Естественно, что его тут же пригласили на трибуну, и он, хоть и принял уже несколько бокалов своего любимого шампанского, а может быть, именно поэтому, охотно согласился «сказать несколько слов» и пространно говорил об армии и необходимости уважения к ней.

Он был уже где-то в середине своей речи, когда спохватившийся Юра закивал нам всем сразу, кто был из «Комсомолки» в непременном президиуме: «Записывайте».

У кого-то не оказалось ручки, у кого-то – блокнота под рукой. Когда свели все записи воедино – получилось что-то ординарное, дежурное, отнюдь не способное вызвать то упоение, с которым мы слушали нашего неожиданного гостя. Я и сейчас затрудняюсь утверждать, кто был в этом повинен (мы или он).

Десяток лет спустя я сам, уже в качестве главного «Комсомолки», оказался в составе того летнего «литературного десанта», который верхушка комсомола высадила в Вешенской по случаю первых «шолоховских дней». Днем в укрывшей от жаркого солнца лесосеке, на пологом берегу Дона, был устроен пикник для молодых советских писателей и их коллег из социалистических стран Европы. Шолохов появился сопровождаемый Сергеем Павловым и Юрой Гагариным. Сказав несколько приветственных слов, патриарх потом милостиво побеседовал с каждым, кого к нему подводили, в том числе с Распутиным и Беловым, которые тогда были в зените своей славы.

Им, особенно Белову, задире по натуре, явно не понравилось такое «явление Христа народу», и вечером, на следующем банкете под открытым небом, только уже прямо перед домом классика, в который, кстати, пригласили войти всего нескольких человек и отнюдь не упомянутых мною мастеров слова, Белов и вовсе не скрывал своего возмущения «таким барством», подогретого к тому же многократными приемами «ее, родимой».

Я как мог успокаивал его, говоря, что список «избранных», который нам показали, составлен был вовсе не Шолоховым, а его прихлебателями из издательства и журнала «Молодая гвардия», которые, выражаясь по-сегодняшнему, давно уже приватизировали его имя, его славу, а может, и волю. Но мне и самому было обидно, что редактору «Комсомолки» предпочли чиновника-молодогвардейца, Мелентьева.

Не был я, разумеется, в неведении и относительно появившихся в зарубежных источниках сомнений относительно авторства «Тихого Дона», которые не оставались секретом и для его создателя.

Но было в памяти и то, что, когда еще при Хрущеве Шолохову присудили Ленинскую премию за «Судьбу человека», он отказался явиться в Кремль на вручение, заявив, что не хочет получать дорогую его сердцу награду «вместе со всей этой футбольной командой». Он имел в виду группу журналистов и писателей, возглавляемых Аджубеем, которые в тот же год получили Ленинскую за свой коллективный труд о Никите Сергеевиче «Лицом к лицу».

Все это да и многое другое, бродившее во мне, когда я собирался в первый раз открыть дверь шолоховской палаты, словно бы испарилось и уже никогда не возвращалось после тех немногих часов, проведенных с ним наедине.

…Через несколько дней после первого визита в шолоховскую больничную палату, примерно в тот же час, я снова постучался в ту же дверь, вооруженный бумагами и расчетами, которые по моей просьбе были подготовлены в ВААП. Из них явствовало, что контора вполне способна помочь своему автору.

Шолохов сидел, вернее восседал, за небольшим круглым столиком в той же позе, в какой я его оставил в первый раз. Сидел глубоко и, казалось, комфортно, хотя встать самостоятельно, без чьей-либо помощи (я знал об этом от медсестер) не смог бы.

– Спасибо, Борис… Дмитриевич, я не ошибся с отчеством? – за ревностную службу нашему авторскому делу, – сказал он, с видимым облегчением сдвигая в сторону бумаги, которые я для пущей верности разложил перед ним. И непонятно было, относилось ли это облегчение к тому, что дело сделано, или к тому, что можно больше не говорить о нем. – Хочу пригласить тебя в гости ко мне. Домой, – неторопливо продолжал он. – Приезжай лучше летом. Пока рыбалка… Поедем на стерлядь, пока она еще вся не переведена.

– В какое же это время?

– Август. Она в это время в самой упитанной форме обретается. Правда, браконьерская будет рыбалка. – Он знакомо уже усмехнулся – чуть заметно в усы. Помолчал. Постучал папиросой о блюдце. – Расскажу тебе, как доехать. Запомни или запиши…

– Михаил Александрович, – запротестовал я. – Да кто же не знает…

– А я гостю своему хочу внимание оказать, – твердо возразил великий человек. – Так что садись в Москве (наверное, он все-таки и вокзал назвал Курский, при его любви к конкретности в словах) на «Тихий Дон» и езжай до Миллерова. Там тебя машина будет ждать. Машина, кстати, – он снова усмехнулся, – уже на новых колесах будет.

После многих разговоров с Симоновым, который на одно ухо недослышал, меня и здесь, в шолоховской больничной палате, подмывало напрягать голос. Но до него легко доходило каждое слово и каждое находило ответ.

Симонов, расспрашивая меня как бы невзначай об этих коротких встречах с Шолоховым, напоминал школьника, который и боится, и ждет вызова к директору.

Шолохов, когда я упомянул в разговоре, что в больнице находится и Симонов, бросил сокрушенно: «Сдает Костя, не по годам сдает». Словно бы сам он появился в этой больнице лишь для того, чтобы засвидетельствовать свое богатырское здоровье.

За время каждой из двух наших бесед он выкурил по нескольку сигарет. Неторопливо вытянет сигарету, неторопливо постучит ею о пачку, прежде чем чиркнуть спичкой. Сидит и курит неторопливо, словно впереди у него вечность. А пока хозяин курит, и гость спокоен. Никто, стало быть, не предполагает, что свидание пора бы и завершить.

При явной физической немощи нет ощущения удрученности ею. Глаза голубые. Выцветшие. Веки набрякшие. Но взгляд ясный и пристальный.

Необыкновенной красоты лоб. Шолоховский лоб – по-иному и не скажешь.

Человек, который ясно осознает свое место в истории, но не обременяет этим знанием ни себя, ни других. Наверное, это ощущение сделанного однажды в совершенстве дела, выполненного долга, что бы там ни случилось потом, жило в Шолохове и наполняло такой натуральной значительностью и спокойствием каждое слово, какой бы порой житейской мелочи оно ни касалось, каждый жест и движение. В ту пору еще не было так затаскано, как десяток лет позднее, слово «харизма», но именно оно пришло мне тогда в голову.

«И чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим…»

Дальше у Симонова, которого, когда он это написал, чаще всего звали Костя, была такая строка: «А на остальное наплевать».

Он не был еще редактором. Был всего лишь, «только», как он сам любил повторять, фронтовым корреспондентом, но этой строкой выразил психологию редакторов всех времен и народов…

Он-то что имел в виду, утверждая, что «на остальное наплевать»? Конечно же сложности и опасности добывания на войне такого материала, который мог бы стать «фитилем всем прочим».

А сказал об универсальном редакторском зуде, который становится виновником стольких хороших и не очень хороших дел.

Судите сами.

Я в описываемую пору тоже еще не был главным редактором «Комсомолки». Всего лишь замом, да к тому же и не первым. Но получилось, что главный, Юра Воронов, отправился с группой «первачей», редакторов основных центральных изданий, в Японию, его первый зам был в отпуске, а я остался чуть ли не в первый раз на хозяйстве. Звонок Горюнова – «Вы там какую газету с Юрой делаете?» – стучал мне в висок, как пепел Клааса в грудь Тилю Уленшпигелю.

Моим первым импульсом было «распоясаться», говоря языком Ильи Глазунова, который, ерничая, любил просить разрешения на это у тогдашнего первого секретаря всесоюзного комсомола Сергея Павлова.

На фоне аджубеевских «Известий» «Комсомолка» начала бледнеть. Так что я просто задрожал от нетерпения, когда секретарь доложила, что в приемной находится Андрей Андреевич Вознесенский. Шел 1963 год. Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, или, наоборот, Женя Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский… Три этих имени плюс примкнувший к ним Роберт Рождественский звучали на всех перекрестках. То за здравие, то за упокой.

Несколько дней назад мы столкнулись с ним на одном из бесчисленных в те дни заседаний, кажется, в Кремле, где его в очередной раз полоскали, и я предложил ему напечатать подборку стихов.

Он откликнулся, но как-то вяло, видно, не пришел еще в себя после прозвучавших с трибуны малограмотных анафем.

Теперь я поспешил в приемную, куда уже подтягивался редакционный контингент поглазеть на скандального поэта, и поволок гостя в кабинет. Через пару минут на журнальном столике, вокруг которого мы угнездились, появились кофе и печенье. Андрей протянул мне стопку заполненных машинописью листков.

Я пробежал их. Непонятно, но здорово. Что делать. Вознесенский есть Вознесенский. Я уж было потянулся к звонку – вызвать секретаря и отправить стихи в набор. Последняя страничка чуть остудила мой пыл. Стихотворение называлось «Генеральша». Монолог шофера генерала, развлекающегося с его женой: «Она, бывало, влазит в ванну и кличет: „Ванька, помоги…“»

Я живо представил, что скажут (и сказали-таки!) по этому поводу генералы всей страны, и отложил опус в сторону.

– Остальное – в номер!

Но Андрей, явно уловив мой настрой, заупрямился: или все, или ничего…

С полчаса мы переругивались, как два барана на узком мосту из хорошо знакомой нам, ровесникам, с детства стихотворной сказочки Сергея Михалкова, и в конце концов я сдался. Через пару дней подборка стихов Вознесенского появилась на четвертой полосе «Комсомолки».

Как и следовало ожидать, читательское внимание сконцентрировалось на «Генеральше». Либеральные круги пели осанну формальным достоинствам стиха, и Андрей аккуратно доводил до моего сведения комплименты молодой поэтической поросли и мэтров формализма.

Меня больше занимало мнение генералитета. Он, как я и ожидал, встал на дыбы. Письма и звонки посыпались, как водится, в ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.

Сработал один из самых распространенных и устойчивых по тем временам стереотипов: если газета покритиковала одного комсомольского секретаря, значит, по ее мнению, плох весь комсомол. Если, не дай бог, как в «Факеле», упомянули партийного босса, значит, восстанавливаете комсомол против партии. Если одна генеральская жена соблазнила мужнина водителя или ординарца, пятно ложится на весь славный и многост радальный корпус офицерских спутниц жизни, которые бесстрашно и самоотверженно…

Примерно это мне и сказали на Старой площади, то есть в отделе пропаганды ЦК КПСС, добавив, что, по словам автора, с которым тоже «провели уже соответствующую работу», на публикации именно «Генеральши» настаивал редактор, в данном случае я.

Возвратившись на улицу «Правды» и доведя, как было указано, критику до сведения редколлегии, я бросился к телефону. Номер Андрея безмолвствовал. Я ринулся в Дом литераторов. Он восседал в кругу поклонников в буфете.

– Андрей, – сказал я ему, и он, сообразив, что пахнет порохом, поспешил встать из-за стола и отвести меня в сторонку.

– Как же так, Андрей, – повторил я и поведал все, что мне довелось услышать в «Большом доме».

Признаюсь, я ждал, что он либо опровергнет навет, либо объяснит его в каком-то оправдывающем его духе.

Но он только смущенно улыбнулся.

– Ты знаешь, – сказал он обезоруживающе дружественным тоном, – со мной это бывает.

И сделал кистью правой руки, поставленной перпендикулярно к земле, легкое волнистое движение, словно изображая рыбку, уходящую в водные глубины. Моя обида на него растаяла как дым.

Между тем мое грехопадение на этом не закончилось. Настрой мой уловил не только Андрей Вознесенский. Словно подслушав наш разговор с Горюновым, «коридор» понес в секретариат, а то и напрямую ко мне один матерьялец хлеще другого. Из командировки в Иркутскую область вернулся Ким Костенко. Привез положенный уже на бумагу рассказ о бедственном положении строителей Братска, которые до сих пор жили в землянках, валках, вагончиках…

У меня с этой стройкой были особые отношения. Первый раз я приехал туда, когда все только начиналось, – защитить пламенного комсорга Женю Верещагина, надежду первостроителей, от комсомольского вельможи из Иркутска, о чем просили редакцию в своем письме несколько десятков рабочих. Второй раз – уже по приглашению Жени – «поднять народу настроение». Я так и назвал свой очерк – «В поисках героя».

Из корреспонденции Костенко вытекало, что все слова, в том числе и со страниц «Комсомолки», о новом подходе к труду и быту на великой ангарской стройке, оказались в очередной раз пустым звуком. Для меня – я находился в переписке с Верещагиным – тут открытия не было. Но для многомиллионного нашего читателя статья, которую Ким назвал «Быть ли городу Братску?» обещала стать сенсацией. И тут даже внутренний редактор не сказал мне ни слова поперек. Если не «Комсомолка», то кто…

Опубликовали, и снова скандал. Теперь поднялись чиновники Госстроя, Госснаба и самого Совмина. Ну и уж конечно, Иркутский обком КПСС, который по хоженой дорожке адресовался к секретарям ЦК. Мне – автора тогда не торопились трогать: с него снимет стружку, а то и шкуру сам проштрафившийся редактор – в «инстанциях», адресуясь к заголовку статьи, не без издевки предлагали взглянуть на карту Восточной Сибири, где черным по белому было написано – город Братск.

Каплей, переполнившей чашу, была напечатанная в те же дни страница, полоса на газетном жаргоне, с рассказом о славном семействе Глинок, включая одного из поздних представителей династии, писателя и военного летчика Глеба Глинку, который, как считалось, геройски погиб в дни Отечественной войны.

После публикации полосы, встретившей самый живой отклик среди молодых наших читателей, я был уведомлен в том же отделе пропаганды ЦК КПСС, в довольно лаконичной манере, что в ЦК поступило письмо известного писателя-историка Льва Никулина, где он сообщал, что Глеб Глинка отнюдь не погиб, а находится во Франции, где ведет активную антисоветскую деятельность.

Поверят мне читатели или нет, но моей первой реакцией было чувство неловкости перед человеком, которого мы заживо похоронили.

Моего казенного собеседника волновало совсем другое: газета, которую он по распределению обязанностей «курировал», сделала рекламу антисоветчику.

Я попытался успокоить его, да и себя, сообщением о том, что имя Глеба Глинки фигурирует на мемориальной доске, которая вывешена на фасаде здания Союза писателей на улице Воровского.

Пожав недоуменно плечами, он сказал, чтобы я писал объяснительную.

Через несколько дней Юрий Петрович Воронов – так я его звал тогда, – вернувшийся как раз из Японии, обрадовал меня сообщением, что нас с ним вызывают «на Секретариат ЦК КПСС». Строго говоря, вызывали только меня, потому что он посещал эти заседания по должности.

Я такой чести раньше не удостаивался. Сказать, что преобладающим ощущением было любопытство, было бы преувеличением, и все-таки оно было и как-то скрашивало ожидание судного дня.

Вместе с автором очерка и заведующим отделом, по которому он шел, тоже затребованным в ЦК, мы отводили душу, злословя по поводу заложившего нас Льва Никулина, чей очередной «кирпич» «России верные сыны» уже удостоился неведомо чьей эпиграммы:

Он то и дело вспоминает.

Он все, что помнит, издает.

И это все читать должны

России верные сыны.

Вот и судный день. Вместе с Юрой Вороновым мы показали наши удостоверения часовым в первом подъезде. Для посвященных это было почти имя собственное. Поднялись на пятый этаж. Тоже хорошо знакомое определенному кругу словосочетание – здесь главные кабинеты страны и зал заседаний. Тут у нас тоже проверили документы, после чего мы оказались в «предбаннике», где по подсказке Юры подошли к двум с озабоченными лицами женщинам за маленьким столиком и назвали себя. Спросив, по какому мы вопросу, они в какой-то графе лежавшего перед ними листа поставили три галочки. После чего Воронова пригласили в зал, а нас попросили сесть и ожидать. Наш «вопрос», объяснили нам, как и все «персональные дела», в конце.

Ждать пришлось более часа, и за это время мимо нас, туда и сюда – продефилировала с самыми разными выражениями лиц чуть ли не вся, как теперь принято говорить, партийно-политическая элита, хотя таковой, то есть элитой, она ни тогда и ни сейчас не являлась. Разница лишь в том, что тогда она себя так и не называла. Знакомые понимающе кивали, мол, держитесь. Всякое бывает. Не видно было только обитателей главных кабинетов. Нетрудно было догадаться, что члены секретариата, то есть секретари ЦК и члены политбюро, проникают в зал из какой-то особой, только для них предназначенной двери.

Тогда мне было не до обобщений, но позже я подумал, что это в советские времена была какая-то навязчивая идея – отдельный вход или дверь для начальства. Они были всюду – начиная от кабинета председателя какой-нибудь артели «Заготзерна», кончая теми высшими сферами, в которых мы не по своей воле оказались.

Другими словами, лицезреть вблизи ареопаг, собравшийся расправиться с нами, довелось только тогда, когда по сигналу зеленой лампочки, загоревшейся на столике у двух секретарш, нас запустили в зал.

Ничего особенного, обычный для тех времен зал заседаний с рядами стульев ближе к общему входу и столом президиума, обтянутым зеленым сукном, за которым сидело несколько человек с лицами тех портретов, которые Первого мая и Седьмого ноября носили через Красную площадь. Председательствовал, как я успел разглядеть, Суслов, ведавший в политбюро всей идеологией, а рядом с ним – Ильичев, в ту пору «рядовой» секретарь ЦК, но тоже – по идеологии. На стульях сидели «приглашенные», которые в другое время сами председательствовали в разных высоких собраниях, но здесь составляли зал, массу.

Воронов, который сидел в самом последнем ряду, поманил нас к себе. Чуть ближе к президиуму я различил первых моих редакторов – Горюнова и Аджубея, которые, как и Воронов, только что вернулись из Японии.

Это было все, что я успел зафиксировать, прежде чем услышал свою фамилию. Ее произнес Ильичев, который что-то объяснял Суслову. Потом он произнес слово «Воронов», и Юра тотчас же снялся с места и устремился к президиуму. Он не успел дотрусить до середины зала, когда прозвучали слова – «выговор» и «согласиться».

Ильичев, взмахнув ладонью, «дал отмашку», и Юра в том же темпе затрусил обратно.

– Да ты уточни, кому выговор-то, – послышался не без ехидцы голос Аджубея. Юра дернулся и остановился, но после секундной паузы продолжил свое движение в нашем направлении. Он не успел еще занять свой стул, как все начали вставать. Заседание окончилось.

К нам подошел громкоголосый и чем-то довольный замзав отдела ЦК, который с такой нежностью потрепал меня по плечу, словно мне только что выдали премию.

Вслед за ним к нам приблизился завсектором газет, который на заседание не был допущен. Не по чину. Он тоже был в приподнятом настроении.

– Наша прошла? – то ли спросил, то ли подтвердил он, обращаясь к замзаву. Тот энергично и с удовольствием кивнул, и я догадался, что удовлетворение их вызвано тем, что «прошла» та формулировка, которую «заложил» отдел.

После этого завсектором повернулся к нам:

– Егорову-то, Егорову-то уж больно тяжело записано, – сказал он с вдруг попостневшим лицом. – Строгий выговор.

Словно бы не он предложил это наказание автору статьи, так же как и «простые» выговоры нам с завотделом.

Мне, как позднее разоткровенничался завсектором, которого мы в своем кругу в общем-то называли «неплохим мужиком», выговор дали по совокупности. И за «Генеральшу», и за город Братск, и за Глинку. И еще – за «Ларису» (о которой речь впереди. – Б. П.).

Такое водилось, как я убедился, и снова на собственном примере, лет примерно пятнадцать спустя, когда выговор мне,

уже не при Хрущеве, а при Брежневе, но при том же Суслове, объявил Комитет партийного контроля, что для тренированного уха звучало пострашнее, чем выговор от ЦК. КПК был советской инквизицией. Его боялись больше, чем суда, все, вплоть до секретарей ЦК. Его приговоры не подлежали обжалованию. Но об этом – ниже.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?