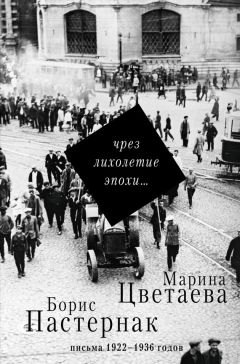

Читать книгу "Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов"

Автор книги: Борис Пастернак

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Письмо 11

6 марта 1923 г.

Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях. Этого последнего я бы желал всей душою. Я не боюсь того, что мне станет после этого трудней уезжать отсюда, потому что Веймар останется впереди и будет целью и поддержкой. Я не боюсь также, что лишусь Вашей дружбы по моем свиданьи с Вами, что бы плачевного я Вам ни рассказал и Вы бы ни увидали, потому что то и другое явится естественным продолженьем Ваших догадок не обо мне, как, за всеми поправками, Вам все-таки угодно думать, – о, далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы, вероятно, не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем.

Темы «первый поэт за жизнь», «Пастернак» и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. Извините за неучтивость. Горячность Ваша иного назначенья. Многое, несмотря на душевно-родственные мне нотабены, препровождено у Вас не по принадлежности. Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это – больно.

За одно благодарю страшно. За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же и отвечаю. Это – подарок. С этой надеждой я не расстанусь. Но Вы забыли может быть? Это у Вас в первом письме. «Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ». А вот другое внушенье, это из второго. «Сумейте наконец быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим, чтобы сквозь Вас, как сквозь Бога, – прорвой!» Этого наказа я не принимаю, я его парирую. Мне в нем не нравятся два слова. «Сумейте» и «наконец». С Вами я меньше всего хотел бы что-нибудь уметь, слышать мне Вас без уменья надо, без установки на Вас, дело опять не в этом. Дорогая Марина Ивановна, будемте действительно оба, всерьез и надолго, тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя. В заключенье позвольте отнять у Вас право сердиться на меня за это письмо. Ему надлежало выразить две вещи. Одну, простейшую, непомерной глубины – Вам в лицо. Другую, тоже простую, но запутанности чрезвычайной, – всем вообще, о судьбе, о житье-бытье, о всякой всячине. Эту нелегкую долю оно с себя с самого же начала сложило. Напишите тотчас, приедете ли Вы, т<ак> к<ак> я пишу в расчете на живой и близкий разговор с Вами.

Ваш Б.П.

Письмо 12

Прага, 8 нов. марта 1923 г.

Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской). Но я это давно знала, – еще до Вашего выезда!

Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы. Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть, застанет Вас еще в Берлине.

– Что еще? – Поклонитесь Москве.

Еще раз спасибо за внимание и память, и – от всей души – добрый путь!

М.Ц.

Письмо 13а

9 марта 1923 г.

Цветаева – Пастернаку

<В углу листа:>

Посвящение Февраля. Крыло Вашего отлета.

Пишу Вам в легкой веселой лихорадке (предсмертной, я не боюсь больших слов, п.ч. у меня большие чувства). Пастернак, я не приеду. (У меня болен муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы м.б. сумел что-нибудь устроить, а так я без рук.) На визу нужно две недели (разрешение из Берлина, свидетельство о тяжелой болезни родственника, здешняя волокита). У меня здесь (как везде) ни друзей, ни связей. Я уже неделю назад узнала от Л.М.Эренбург о Вашем отъезде: собирается… Но сборы – это месяцы! Кроме того, я не имела Вашего письменного разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки и ждала. Теперь знаю, но поздно. Пишу Вам вне расчета и вне лукавства и вне трусости. (Объясню!) – С получения Ваших «Тем и Варьяций», нет, – раньше, с известия о Вашем приезде, я сразу сказала: Я его увижу. С Вашей лиловой книжечки я это превратила в явь, т. е. принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав ее окончание на ½ апреля. Работала все дни, не разгибая спины. – Гору сдвинуть! – Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед жизненной собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь с моим отъездом – весь чертов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду, НЕ больше, – ложь! Этот романтизм я переросла, как и Вы), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Больше, чем я сейчас – нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно, – Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18го целый день (ибо не знаю часа отъезда) буду провожать Вас, – пока души хватит.

Не приеду, п.ч. поздно, п.ч. я беспомощна, п.ч. Сло́ним, например, достанет разрешение в час, п.ч. это моя судьба – потеря.

* * *

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду ЖИТЬ этим все два года напролет. И если за эти годы умру, это (Вы!) будет моей пред последней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю, 16ти лет 2 года подряд, день <в> день, час в час, любила Герцога Рейхштадтского (Наполеона II), любила сквозь всё и всех, слепая жила. Пастернак, я себя знаю. Вы – мой дом, к Вам я буду думать домой, каждую секунду, я знаю. Сейчас Весна <оборвано>

(У меня много записано в тетрадке о Вас эти дни. Когда-нибудь пришлю.) Сейчас у меня мысли путаются: как перед смертью: ВСЁ нужно сказать.

Предстоит огромная Бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет – Вы. Теперь мгновенная самооборона: как с этим жить? Ведь бесконечные вечера, костры, рассветы, я себя знаю, я заранее в ужасе. Тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, все это осталось на каменном отвесе берлинского балкона и в зап<исных> к<нижках>. Но сейчас я никуда не уеду, никуда не уйду. Это (Вы) уже поселилось в моей жизни (не только во мне!), приобрело оседлость.

Теперь, резко: что́ именно? В чем дело! Я честна и ясна: СЛОВА – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько – не знаю, увидите из февральских стихов. Самое точное: непрерывная и все …. устремление души, всего существа. К одному знаменателю. Ясно? Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, выходом, Вам ясно? Законным. Ведь лютейшего соблазна и страшнейшей безнаказанности нет: расстояние! / пространство.

* * *

А теперь просто: я живой человек, и мне ОЧЕНЬ больно. Где-то на высотах себя – нет, в глубине, в сердцевине – боль. Эти дни (сегодня 9ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

* * *

Февраль 1923 г. в моей жизни – Ваш. Делайте с ним, что хотите.

* * *

П<астерна>к, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Буду присылать Вам стихи. О Вас, поэте, буду говорить другим: деревьям и, если будут, друзьям. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда остается одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела.

Слово о Вашей – мысли навстречу моей вечной остается в силе. Другое, которое Вам было неприятно, должна истолковать: Сумейте, означало не выучит<есь>, «Сделайте чудо, наконец» – увы относ<илось> ко мне, а не к Вам. Т. е. после стольких не-чудес, вот оно, наконец, чудо! (Которого хочу!) …Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

* * *

Непосредственно после этого письма Вы получите другое, со стихами. Сделайте мне радость, прочтите их только в вагоне, когда поезд тронется. Вторая просьба: оставьте верный адрес.

– Наши письма опять разминулись, открытка была в ответ на первое. Я тогда не поняла «До скорого свидания», – теперь ясно, но поздно.

Письмо 13б

Мокропсы, 9 нов. марта 1923 г.

Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Я не приеду, – у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, – в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше, и если бы я знала, что Вы так скоро едете… Неделю тому назад – беглое упоминание в письме Л.М.Э<ренбург>: Пастернак собирается в Россию… Потом пошло: и тот и другой, все вскользь, без обозначения срока.

Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего рвения к Вам, это не поможет. Я всё ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно.

С получения Ваших «Тем и Вариаций» – нет, раньше, с известия о Вашем приезде, я сказала: я его увижу. С Вашей лиловой книжечки это ожило, превратилось в явь (кровь), я принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав окончание ее на середину апреля. Работала все дни, не разгибая спины. Какая связь? Ясно. Та́к вскинуться я не вправе (перед жизненной собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь. С моим отъездом – весь чертов быт на них. Я ревностно принялась. Теперь поздно: книга будет, а Вы – нет. Вы мне нужны, а книга – нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду. Не больше, – ложь!), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Всё равно слишком – и больше – нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно – Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас – пока души хватит.

Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, напр<имер>, достает разрешение в час, потому что это моя судьба – потеря.

* * *

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой (ходила справляться о визе у только что ездивших) – шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, – ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)

Предстоит огромная бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет – Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы – там, а я – здесь, дело в том, что Вы будете там, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю.

Пастернак, это началось с «Сестры», я Вам уже писала. Но тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, в другую жизнь, а теперь моя жизнь – Вы, и мне некуда уехать.

Теперь, резко: что́ именно? В чем дело? Я честна и ясна, сло́ва – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) Наско́лько не знаю – увидите из февральских стихов. Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, – Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие понятие меры! – И я говорю меньше, чем есть.

А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя – лед (отрешение!), в глубине, в сердцевине – боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

Пастернак, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. – Буду присылать Вам стихи и всё, что у меня будет в жизни. О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор), то́, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно – или не нужно, – ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, – как тогда, в феврале, стихи.

Сейчас 2 ч<аса> ночи. – Пастернак, Вы будете живы? – Два года – что́ это? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я сейчас шла по отвесу горы, вижу пролетом поезд, я подумала: вот! Пастернак, ни одного поезда не будет за эти… постойте: 730 дней! – чтобы я <оборвано>

* * *

Ваша изящная передача… И виду не подав! – Теряюсь. – «За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же отвечаю…» И еще, не забыла ли я? Нет, не забыла, если я забуду, мысль моя к Вам – не забудет.

А то, от чего Вы открещиваетесь, надо читать так: «Сделайте чудо (у меня: «сумейте»), будьте наконец тем»… «Наконец» – не к Вам, так, с пера сорвалось.

* * *

Вы не бойтесь. Это одно́ такое письмо. Я ведь не глупей стала – и не нище́й, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы – одаривающий. Буду в меру. В стихах – нет. Но в стихах Вы простите.

Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь – только перо!

* * *

Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите – и страх, что, поверив, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне – мне всё слишком много: и от другого и – особенно! – от себя. Мое горе с Вами в том (уже горе!), что слово для меня ВПЛОТЬ – чувство: наивнутреннейшее. Если бы мы с Вами встретились, Вы бы меня не узнали, сразу бы отлегло. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудности этого. – Вам ясно? – В жизни я безмерно – дика, из рук скольжу.

* * *

Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов! Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

* * *

Перо из рук… Уже выходить из княжества слов… Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов – в княжество снов.

Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. – Как через сто лет! – Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи.

Завтра утром допишу. Сейчас больше трех, и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.

М.Ц.

10 нов. марта, утром:

Целая страница еще впереди, – целый белый блаженный лист – на всё! Теперь пойдут просьбы: во-первых, освободите меня в обращении от отчества: я родства не помнящий! во-вторых, подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!), чтобы я на все лады – и всем деревьям, – и всем ветрам! Злоупотреблять им не буду. В-третьих (бытовое), пойдите по приезде к Н.А.К<оган> (жене П<етра> С<еменовича>, матери Блоковского мальчика) и расскажите ей обо мне – что знаете. Скажите, что писала ей много раз и никогда не получала ответа. Скажите, что я ее и Сашу (сына) помню и люблю, дайте мой адрес. Да, еще очень важное: я переслала (т. е. Геликон) Н<адежде> А<лександровне> – для сестры – четыре доллара. Дошли ли? Если не забудете, попросите Н.А. передать сестре, что я ей писала бесконечное число раз и также в ответ – ни звука… Теперь еще, Пастернак, родной, просьба: не захватите ли Вы с собой три книжки моего «Ремесла» (возьмите у Геликона, объяснив) – все три сдали бы Н.А.: один ей, другой – моей сестре, третий – Павлику Антокольскому – мы с ним дружили в детстве (в начале революции).

О «Ремесле». Вчера, только что получив Ваше письмо, Вам его выслала, – свой экземпляр, пробный, немножко замурзанный, простите, другого не было. Очень хочу, чтобы Вы мне написали о «Переулочках», что́ встает? Фабула (связь) ни до кого не доходит, – только до одного дошла: Чаброва, кому и посвятила, но у него дважды было воспаление мозга! Для меня вещь ясна, как день, всё сказано. Другие слышат только шумы, и это для меня оскорбительно. Это, пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне важно и нужно знать, как – Вам. Доходят ли все три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая бытовая развязка?

Одной моей вещи Вы еще не знаете. «Мо́лодца». Жила ею от Вас (осени) до Вас же (февраля). Прочтя ее, Вы может быть многое уясните. Это лютая вещь, никак не могла расстаться. Еще из просьб: присылайте стихи, это мне такое же освобождение, как собственные. Живописуйте быт, где живете и пишете, Москву, воздух, себя в пространстве. Это мне важно, я могу устать (от счастья!) думать в «никуда». – Фонарей и улиц много! – Когда мне дорог человек, мне дорога вся его жизнь, самый нищенский быт – драгоценен! И формулой: Ваш быт мне дороже чужого бытия!

Вчера вечером (я еще не распечатывала Вашего письма, в руке держала), вопль моей дочери: – «Марина, Марина, идите!» (я мысленно: небо или собака?) Выхожу. Вытянутой рукой указывает. Пол-неба, Пастернак, в крыле, крыло в пол-неба, – невиданное! Слов таких нет для цвета! Свет, ставший цветом! И мчит, запахнув пол-неба. И я, в упор: «Крыло Вашего отъезда!»

Такими знаками и приметами буду жить.

* * *

Посылаю стихи «Эмигрант». Хочу, чтобы прочли их еще в Берлине. Остальные (от первого до последнего) будут в письме которое высылаю следом. Их, – это моя нежная и настойчивая просьба, – Вы прочтете только в вагоне, когда поезд тронется.

* * *

Если будут очень ругать за «белогвардейщину» в Москве, – не огорчайтесь. Это мой крест. Добровольный. С Вами я вне.

Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно.

М.Ц.

– Оставьте адрес. —

ПриложениеСтихи к вам:

1

Гора

Не надо ее окликать:

Ей отдых – что воздух. Ей зов

Твой – раною по рукоять.

До самых органных низов

Встревожена, в самую грудь

Пробужена, бойся, с высот

Своих сталактитовых (– будь!)

Пожалуй – органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —

Гора, но лавиной в лазурь

На твой серафический альт

Вспоет – полногласием бурь.

– И сбудется! – Бойся! – Из ста

На сотый срываются… – Чу!

На оклик гортанный певца

Органною бурею мщу!

7 нов. февраля 1923 г.

2

Нет, правды не оспаривай!

Меж кафедральных Альп

То бьется о розариум

Неоперенный альт.

Девичий и мальчишеский:

На самом рубеже.

Единственный из тысячи —

И сорванный уже.

В само́м истоке суженный:

Растворены вотще

Сто и одна жемчужина

В голосовом луче.

Пой, пой, – миры поклонятся!

Но Регент: «Голос тот

Над кровною покойницей:

Над Музою поет!

Я в голосах мальчишеских

Знаток…» – и в прах и в кровь,

Снопом лучей рассыпавшись

О гробовой покров.

Нет, сказок не насказывай:

Не радужная хрупь:

Кантатой Метастазовой

Растерзанная грудь.

Клянусь дарами Божьими:

Своей душой живой! —

Что всех высот дороже мне

Твой срыв голосовой!

8 нов. февраля

3

Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,

Дамами, Думами,

Не слюбившись с Вами, не сбившись с вами

Неким —

Шуманом пронося под полой весну:

Выше! и́з виду!

Соловьиным тремоло на весу —

Некий – избранный.

Боязливейший, ибо взяв на дыб —

Ноги лижете!

Заблудившийся между грыж и глыб

Бог в блудилище!

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь

Не отвыкший… Виселиц

Не принявший… В рвани валют и виз

Веги – выходец.

9 нов. февраля

(NB! После «неким» – задержка дыхания – и: Шу́маном.)

4

Выше! Выше! Лови – летчицу!

Не спросившись лозы отческой —

Нереидою по – лощется,

Нереидою в ла – зурь!

Лира! Лира! Хвалынь синяя!

Полыхание крыл в скинии!

Над мотыками и́ спинами

Полыхание двух бурь!

Муза! Муза! Да как смеешь ты?

Только узел фаты веющей!

Или ветер страниц – шелестом

О страницы – и смыв, взмыл…

И покамест – счета – кипами,

И покамест – сердца – хрипами

Закипание – до – кипени

Двух вспененных – крепись! – крыл.

Так, над вашей игрой крупною,

(Между трупами – и́ – куклами!)

Не общупана, не́ куплена,

Полыхая и пля – ша —

Шестикрылая, ра – душная,

Между мнимыми – ниц! – сущая,

Не задушена вашими тушами

Ду – ша!

10 нов. февраля

5

Из недр – и на ветвь… рысями!

Из недр – и на ветр… свистами!

Гусиным пером писаны?

Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова

Последняя зга – Скифия!

Сосед, не спеши! Нечего

Спешить, коли час – тысячный…

Разменной стрелой встречною

Когда-нибудь там – спишемся…

Вели – кая – и – тихая

Меж мной и тобой – Скифия…

И спи, молодой, смутный мой

Сириец, стрелу смертную

Кимвалами и лютнями

Глуша…

Не ушам смертного

(Единожды в век слышимый)

Эпический бег – Скифии!

11 нов. февраля

6

Колыбельная

Как по синей по степи́

Да из звездного ковша

Да на лоб тебе да…

– Спи,

Синь подушками глуша.

Дыши да не дунь,

Гляди да не глянь.

Волынь-криволунь,

Хвалынь-колывань.

Как по льстивой по трости́,

Ро́сным бисером плеща,

Заработают персты…

(Шаг – подушками глуша:)

Лежи – да не двинь,

Дрожи – да не грянь.

Волынь-перелынь,

Хвалынь-завирань.

Как из моря из Каспий —

ского – синего плаща,

Стрела свистнула да…

(спи,

Кровь – подушками глуша…)

Лови – да не тронь,

Тони – да не кань.

Волынь-перезвонь,

Хвалынь-целовань.

13 нов. февраля

7

Богиня Иштар

(Луны и Войны.

Ее, по словам Персов, чтили Скифы.)

От стрел и от чар,

От гнезд и от нор,

Богиня Иштар,

Храни мой шатер:

Братьев, сестер.

Руды моей вар,

Вражды моей чан,

Богиня Иштар,

Храни мой колчан…

(Взял меня – хан!)

Чтоб не́ жил кто стар

Чтоб не́ жил кто хвор

Богиня Иштар

Храни мой костер

(Пламень востер!)

Чтоб не́ жил кто стар

Чтоб не́ жил кто зол

Богиня Иштар

Храни мой котел

(Зарев и смол!)

Чтоб не́ жил – кто стар,

Чтоб нежил – кто юн!

Богиня Иштар

Стреми мой табун

В тридевять лун!

14 нов. февраля

8

Лютня

Лютня! Безумица! Каждый раз,

Царского беса вспугивая:

– «Перед Саулом-Царем кичась…»

(Да не струна ж – а судорога!)

Лютня! Ослушница! Каждый час,

Струны стрелой натягивая:

– «Перед Саулом-Царем кичась —

Не заиграться б с аггелами!»

Горе! Как рыбарь какой стою

Перед пустой жемчужницею.

Это же оловом соловью

Глотку залить… да хуже еще:

Это – бессмертную душу – в пах

Первому добру мо́лодцу…

Это – но хуже, чем в кровь и в прах:

Это – срываться с голосу!

И сорвалась же! – Иди, будь здрав,

Бедный Давид… – Есть пригороды!

Перед Саулом-Царем играв

С аггелами – не игрывала!

14 февраля

9

Азраил

I

От руки моей не взыгрывал,

На груди моей – не всплакивал…

Непреложней и незыблемей

Опрокинутого факела:

Над душой моей – в изглавии,

Над страдой моей – в изножии…

(От руки моей не вздрагивал, —

Не твоей рукой – низложена!)

Азраил! В ночах без месяца

И без звезд – дороги скошены.

В этот час тяжело-весящий

Я тебе не буду ношею…

Азраил! В ночах без выходов

И без звезд: личины сорваны!

В этот час тяжело-дышущий

Я тебе не буду прорвою…

А потом – перстом – как факелом

Напиши в рассветных серостях

О жене, что назвала тебя

Азраилом – вместо Эроса.

II

(последнее)

Оперением зим

Овевающий шаг наш валок —

Херувим

Марий годовалых!

В шестикнижие крыл

Окунающий лик как в воду —

Гавриил —

Жених безбородый!

И над трепетом жил,

И над лепетом уст виновных:

Азраил —

Последний любовник.

17 нов. февраля 1923 г.

М.Ц.