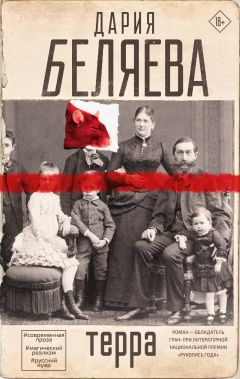

Текст книги "Терра"

Автор книги: Дария Беляева

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Глава 7. Ой, темно

Так, ну тут сложно. Значит, у отца бабушкиной матери, ну той, которая жиденка спасла, брат был. Человек-то хороший, жалко, что рано сошел с ума.

В общем, он-то в Гражданскую воевал за красных, за равенство, за братство и за свободу всякую. Верил, что можно человека перешить, человека перелопатить, что станем все жить одной семьей, полюбим слабых, а сильных на хую вертеть будем.

Что станем все одинаковые, а тогда и заживем. Он был истовый коммунист, в Маркса верил, как в Бога, а Бога не боялся. Не был он циником – это для нас, крыс, редкость. Когда слышал о чужом горе, у него слезы сами лились, такая у человека душа была.

На Гражданской войне он увидел все – кишки и красные звезды, все зверства этого мира. Вернулся с медальками, поносил, поносил их да отдал своей дочери играть.

– Столько в мире боли, – говорил. – Ой, темно. И я ее увеличил, усложнил.

Такая у него вина была, стал с ума съезжать, ходил по кладбищам да смотрел, что на надгробиях пишут. Очень все точно подмечал: в землю не докричишься, такие отчаянные там слова любви, а не слышит уже никто.

Бросил жену, детей бросил, стал на кладбище жить. Вокруг коммунизм вдруг начали строить, как он мечтал, а мужик спал на могилах и грезил о том, что все закончится, вся эта мелочь да суета, и наступит покой.

Так и говорил:

– Покой один, вот что важно. Когда будет по всей земле покой, как на кладбище, тогда и коммунизм наступит, и Царствие Небесное.

Плакал горько, вспоминая мальчиков с дырами в животах, от штыков, значит. Плакал горько, вспоминая замученных голодом детей. Все плакал, хотел, чтоб глаза высохли.

А по ночам могилки мертвых копал, очищал их, значит, чтобы погань не лезла. В него за это кто-то стрельнул, в живот попал. Два дня умирал, а знаете, что говорил:

– Ой, темно. Кишки крутит. Ни во что не верю, верю только в смерть.

Стал под конец жизни как мы все, нашей стал породы.

Я про него сразу вспомнил, потому что с утра меня блевало и слезы текли, и небо, светлое – ни облачка, но какое-то очень холодное – пошатывалось. Зато умывался я океанской водой. Соленая такая, ух ты, и чувство от нее удивительное – часть чего-то огромного у тебя в ладонях.

Мэрвин спал в той же позе, и, вообще-то, положа руку на сердце, сон его был больше похож на смерть. Я подошел, подставил ладонь, ощутил его слабое, теплое дыхание. Нормально.

Марина с Андреем тоже еще спали, а Алеся я нигде не видел. Алесь, блин, угарный такой. И как ему таким жить?

Отцовского запаха я больше не чуял, вернее, он был, но далеко. Краски того дня помнятся такие слабые – утренний пляж, все пастельное, песок, светлое небо без высокого солнца, прозрачная гладь океана. И зябко так, я с тоской подумал, что мог бы в постели проснуться, мог бы в теплую ванну залезть.

– У тебя может быть сотрясение, – сказал Алесь. Он возник словно из ниоткуда, не было его, пустой пляж, все спят лежат, а тут вот он, рядом со мной стоит. Как так?

– Сотрясение, наверное, – сказал я. – Голова болит и кружится, блевать тянет. А что делать?

– Не знаю, у меня не было сотрясения.

Мы так стояли, и ветер, несущийся с воды, пронизывал нас до костей.

– Но вообще-то, – сказал он, – тебе надо к Ширли. Я адрес дам. Она многим нашим помогает. Знаешь, что в ней отлично? Она тебя не выдаст, ни ментам, ни врачам, никому на свете.

– Надежная девчуля? Она кто вообще?

– Говорит, что вольный волонтер. Студенточка медицинского.

Я порылся в кармане, достал сигареты, протянул пачку Алесю, и он легким, но каким-то механическим движением вытащил сигарету. Мы закурили. От табачного дыма меня мутило, головокружение становилось сильнее, но зато мир чуточку прояснился, я просыпался. Курил Алесь тоже странно, затягивался очень глубоко, закрывал глаза и долго выдыхал дым, весь воздух выдыхал, до легкого свиста.

– Слушай, а как это – быть птицей?

– А крысой как?

– Я ж первый спросил, ты ответь.

– Не знаю. Вот я Алесь, откуда я знаю, как быть еще какой-нибудь птицей? Я – аист.

– А что аисты делают?

– Летают.

Сука, абсурд какой. Я даже разозлился.

– Нет, что для мира делают?

Ну вот с нами, с нижнего мира существами, с норными, все понятно – чистим от болезней и бед земельку нашу. С земными зверями тоже более или менее ясно, у них работа с человеком, значит напрямую, социальная. А это что за мутная менталка?

Алесь выбросил недокуренную сигарету в океан, а я и шипения не услышал – шум волн все съел. Он сел на песок, прямо у кромки воды, оставил отпечаток ладони, который тут же слизал океан.

– Ну, вот есть ночные, есть дневные. Мэрвин, вот он небесный и ночной. Летучие мыши, они за кошмары отвечают. Они их видят, чтобы кому-то эти вещи не снились.

Вот же не любил этот человек говорить о себе. Но про Мэрвина было интересно.

– Он крови выпьет, и в кошмарный сон попадает?

– Летает во сне. Я тоже летаю, только наяву.

И я вдруг понял, какое это все маленькое. Ну сколько в мире летучих мышек? Ну, может, тысяч двадцать, и каждая делает свою маленькую работу, свой кусочек смальты в мозаику вставляет. А кошмаров сколько? Бесконечное множество, огромное море кошмаров.

А ты их вылавливай.

– Совы вот, например, наоборот, посылают сны. Вещие. Нужные. Оберегают.

– Хорошая работа.

– Вся работа сводит с ума.

Я сел с ним рядом, принялся чертить что-то на песке. Алесь казался далеким-далеким, если в моей жизни все было физиологично, кроваво, пахуче, как смерть или роды там, то его-то и не существовало почти.

– А твоя работа секрет, что ли?

– Да никакого секрета нет. Я к умирающим прихожу, когда летаю. В последнюю минуту их встречаю и очищаю мысли. Чтобы больше пустоты, уходя, не оставили.

– И у мамы своей был?

– Был, и поэтому все знаю.

Я хотел про свою мамку рассказать, но испугался, что Алесь скажет, будто это не она, что лжец я, а что, может, и Матенька – врунья, и все придумано, чтобы только не расставаться.

Вот бы люди узнали, как мы для них стараемся, для бедных, несчастных существ, над которыми духи смеялись, как мир их склеиваем, себя не жалея.

– А ты можешь этим не заниматься? Не сходить с ума?

– Могу, но тогда грустно как-то. Кто-то, значит, уходит, а его никто не утешит.

Не утешит никто.

– А до мамки моей аист такой летал?

– Ну, было б нас больше, точно бы прилетел. А так мы стараемся никого не оставить. Кто-то в полете всю жизнь проводит, но я так не могу.

– Совсем поехать крышей не хочешь?

– А кто хочет?

Жидовская такая у него манера была все время вопросом на вопрос отвечать. Короче, в чем заключался ужас: вот Алесь был с умирающими в последнюю секунду их жизни, в головах их, может, утешал, обещал, наверное, новую жизнь, или покой, или что окажешься в месте, где ты снова маленький и тебя любят – да что угодно, индивидуально все небось.

А он же врал.

Вчера сказал, что аисты верят – растворяемся мы.

– А покажи, как летаешь?

И он исчез, натурально прям, раз – и нет его. Где бродил, где ходил, как летал? Наяву летал, это точно. Секунд пять прошло, и появился, из ниоткуда, прямо передо мной.

– Ты где был?

– Летал. Это сложно объяснить. Похоже на наш мир, только я там очень легкий и могу оказаться где угодно.

– Круто, конечно. А я просто выносливый. Рабочая я лошадка.

– Я когда увидел, что у тебя на голове, подумал: ты умереть мог.

– А я ничего так держусь? Все равно не так круто, как уметь исчезать, например. А ты оттуда что-нибудь взять можешь? Украсть, вот.

Алесь покачал головой.

– Но, как в игре, можешь типа подкрасться к кому-то сзади и горло перерезать? Стеллс типа.

– Это могу, наверное. Я не пробовал.

Мы закурили еще по одной. Алесь сказал:

– Я люблю нюхать клей. Тогда я тоже очень легкий.

– О, у меня друг любил тоже. Но он это делал от скуки, от пресности всего. Мне не особо зашло. А у вас там в Хойниках были двухголовые звери?

– Я не видел, но соседи баяли. Я про животных помню, что они все были какие-то сонные, вялые. Уезжаешь в Минск – там и собаки другие, и кошки. Веселые, нормальные. Вообще-то радиация – это скучно и грустно.

Он почесал нос, сказал:

– Но так-то бывало очень красиво. Я отрывки сейчас помню, хотя я сознательным уже был и взрослым, когда мы уехали. Помню, знаешь, такие леса, все в них, пышные, поля огромные, до горизонта, а над ними клин журавлей, и тишина такая. Ну это не в Хойниках, ты ж понимаешь. Это за ними. В ту сторону.

Слово «ту» Алесь как-то с особенным значением выделил, надавил на него.

– А вообще-то холодно будет, – добавил он каким-то совсем другим тоном. – Сегодня на пляже ночь не поспишь. Пойдем на теплотрассу. Там у нас свое место есть, никто не гонит.

– Чокнутых до хуя небось.

– Ну, прилично.

– Извини.

– Да ничего. Есть взрослые, короче, но они нас не трогают – у нас брать нечего. Это первое правило, делай так, чтобы у тебя брать было нечего, а все ценное прячь. Да и проблемы у них свои, если уж на то пошло. У кого трубы горят, кто болеет. Не до нас. Все равно им лучше не попадаться, не доставать. Но ты не бойся.

Он вдруг улыбнулся.

– Иногда даже жалеют. Принесут еды или чего там. Выпить.

– Прикольно. Мне если таблеток каких-то дадут зашибенных, я с вами поделюсь. Я вообще благодарен очень.

Я лег, поглядел, как небо кружится, а песок мне так спину холодил.

– Слушай, – спросил я. – А Мэрвин чего?

– Да долго еще не проснется. К вечеру только растолкаем, а еще поесть надо. Ты тоже поищи.

И он стал мне объяснять про еду, про то, как ее добывать. Значит так, если можешь съесть что-то – съешь. Забытая картошка фри или полпакетика чипсов, все идет в дело. Задача в том, чтобы к вечеру быть как можно менее голодным, чтобы все подмечать, типа включить инстинкты, быть собирателем. Если вынудит жизнь и представится случай, можно воровать и попрошайничать, но осторожно.

Чем больше легальной, забытой, заброшенной еды достанешь, тем меньше шанс, что запалишься и прогоришь. Каждая кража в магазине – лишний риск, если у тебя нет родителей, никто тебя не защитит, покатишься в приют, а оттуда, может, даже обратно, откуда ты там прибыл.

Короче, если по-простому, то еду лучше всего было подбирать, если уж день откровенно неудачный – тогда попрошайничать, но это тоже риск, не стоит привлекать внимания. В крайнем случае и очень осторожно можно воровать.

Вот такая штука: живя на улице, я воровал намного меньше, чем будучи при папашке.

– Телефоном не свети, – сказал Алесь, набирая что-то на стареньком «Сименсе». – Украдут.

Он помолчал и добавил резонно:

– Я же свой украл.

– Справедливо, конечно. – Я поглядел на Мэрвина, пнул его легонько. – Ну, бывай, брат.

Он и не шелохнулся.

– Живой он, – сказал Алесь. – Живой.

Тренькнул мобильный, мне пришла смс-ка.

– Ее адрес, – пояснил Алесь. – Ширли, запомни. Ширли Кертис. Вечером тебе напишу, как мы встретимся.

Я поглядел на спящую Марину, бутон еще одной жизни у нее внутри, ее пот, мятная жвачка – так от нее пахло славно.

– А Марина чья девушка?

– Не знаю. Я об этом не думал. Слушай, а крысы все в язвах ходят?

Взгляд его скользнул по моей руке.

– Не-а. Это просто я болею. Не знаю, от чего. Не по-крысиному.

Нам обоим стало неловко, пора было прощаться, а мы типа вчера познакомились только, не было у нас той фамильярности, чтобы спокойно разойтись.

– Ну, удачи тебе, – сказал я. – Всего самого наилучшего. Вечером увидимся.

– Да, до вечера. Если будут проблемы, то ты звони.

– Не, ну пока единственная моя проблема – сотрясение мозга. Я удивлюсь, если их прибавится.

Я глянул на свою красно-черную фенечку, улыбнулся.

– Мне обещали, что проблем больше не будет.

В общем, я от них ушел, переступил через Мэрвина, прошел мимо Марины с Андрейкой, а потом долго брел по прохладному, пустынному пляжу. Денег у меня не было, и я долго искал монетки, чтобы купить билет на автобус.

Меня больше не мутило, но и есть не хотелось, я просто шел вперед, пока не уперся в пирс. Колесо обозрения было пустое, и никакой тебе подсветки – обнаженные спицы. Над пирсом заливались криками голодные чайки. Какой-то мекс сметал песок с надстройки, на которой стоял этот маленький парк развлечений. Сметал прямо в океан. Он мне почему-то понравился, хотя я даже не рассмотрел, есть ли у него усы, а это в мексах самое прикольное.

– Доброе утро!

Он лениво помахал мне рукой, потом отошел к пирсу выкурить сигарету и стал напоминать образ на какой-то импрессионистской картине – скупой, нереалистичный.

Денег я все-таки наскреб, на пляже монетки частенько выпадали у людей из карманов – спасибо волейболу и другим активным играм. В автобусе меня снова замутило – от характерного бензинового запаха. Со мной тряслись пьяненькие девчонки, обе брюнетки с красными прядями, готичные, конечно, но смеялись они очень весело. Дремал какой-то располневший мужик, иногда раздраженно хмурил брови, но окончательно не просыпался. А в общем-то и все. Семь тридцать утра выходного дня, мы больше никого не ждем.

Опять хотелось покурить. Я думал об этой Ширли, какая она будет, смогу ли я ей доверять, красивая она или нет? Студенточка.

Самое отвратное – я скучал по отцу. Иногда я месяцами его не видел, дело было не в разлуке, а в чем-то еще. Я скучал по отцу, которого уже не существовало в моем местном времени да пространстве. По отцу, который никогда не пытался меня убить.

Проехали очередную остановку, на которой стояла мамка. Она меня и взглядом не проводила, но я знал – присматривает.

Ширли не так уж далеко жила, можно было и пройтись, но я боялся потеряться.

Вот скажет мне, к примеру, что я не жилец. Вот скажет мне еще, что я останусь инвалидом, а я мог бы и не знать.

Я вообще-то понятия не имел о том, как лечат сотрясы, и вообще в домашних (а в моем случае даже не в домашних) условиях можно это пережить или нет. Мне было страшно попасть в больницу, я боялся, что там отец меня точно отыщет.

Чудился мне запах его или нет? Все могло быть.

Ширли Кертис жила в стареньком кирпичном доме, и высоткой-то не назвать, четыре этажа всего, а на первом – аптека. Удобно, когда ты студентка медицинского.

В аптеке, и к этому я никак привыкнуть не мог, у американцев продавались всякие прикольные штучки – от конфет до косметики. Сразу захотелось зайти, попялиться на что-нибудь, украсть для Ширли блеск для губ или тушь, или что там еще ей бы понравилось, что еще она бы приняла как плату.

Но я помнил о том, что мне сказал Алесь. Никаких неоправданных рисков.

Помнится мне, что у того подъезда я впервые подумал: могу ли я прожить другую жизнь, чем мой отец.

С тех пор эта мысль занимала меня очень часто, я тогда и не знал, как все повернется, не верил в ее скорое возвращение. Подумал: могу, да сразу забыл. Если бы так все было просто, ой какие бы мы все были счастливые.

А Ширли оказалась милой, маленькой (ниже меня) девушкой. Лет ей могло быть двадцать или двадцать пять – такие лица долго не меняются. У нее блестели темные глазки, от калифорнийского солнца она вся золотилась, и мордочка у нее была лисья, смешная, ловкаческая. Пахла она, однако, одной лишь человечиной.

На ней были шорты и обтягивающий топик (соски я сразу заметил, чего уж там, на них и пялился главным образом), я ее явно разбудил, но на улице мне было одиноко и холодновато.

– Привет, – сказал я. – Меня зовут Борис. У меня нет дома, и друзья посоветовали мне обратиться к тебе. Я упал, ударился, у меня болит голова, все кружится, и меня уже несколько раз тошнило. Ну чего, мне можно помочь?

Сначала она глядела на меня туманно, затем – обеспокоенно, тут же впустила в дом, налила мне слабого, сладкого чаю и включила тут же заурчавшую кофемашину.

В ней была какая-то легкость, естественность, в движениях и во всем, но говорила она по-другому, сдержаннее. Такая хорошая девочка, сладкая, добрая душа. От нее приятно пахло – ее собственным запахом и кокосовым гелем для душа, после сна она была еще горячая, я почувствовал это, проходя мимо.

– Расскажи мне, как все случилось.

К этому-то меня жизнь не готовила. Ну, я ей наврал, конечно, сказал, что об бордюр долбанулся виском, она посмотрела, потрогала (и это было прям приятно), только что не поцеловала.

– Понятно.

И ей правда все было понятно, то есть она знала, что я вру, я видел. И это была шаткая моральная позиция: помогать кому-то и в то же время не замечать очевидных вещей. Но, возможно, только из-за этой избирательной слепоты Марина, Андрейка и Алесь ей доверяли. Таких у нее водилось много, и всем им нужно было, чтобы она чего-то не видела. Чтобы не вырывала у них пакеты с клеем, не вела в больницу.

Она мне выдала кучу таблеток, долго расписывала, как их пить (одни я быстро бросил, потому что от них постоянно хотелось ссать, а другие меня даже вштырили), запретила эмоциональные и физические нагрузки, стучала по мне молоточком, заставляла ходить по комнате и трогать себя за кончик носа. Все это было забавно и мило, я и сам не заметил, как мы уже говорили с ней про греческие трагедии.

– Ты послушай, – я к ней нагнулся, и она не отшатнулась, хотя пасло от меня, должно быть, ого как. – Вообще в классической трагедии все происходит от момента, когда рассвело, и до того, как солнце зайдет. Меньше одного дня. Это всегда день, который все изменил. Один всего день. Но в жизни же так не бывает. Все сдетонирует, когда ты не ждешь. Меня это убивает. Слушай, а у тебя есть выпить?

– Борис, тебе нельзя пить.

Она так ласково мне улыбнулась, что я и передумал сразу.

– Меня убивает, – продолжал я, – что жизнь человеческая там уменьшается. В ней же столько хаоса. Столько всего.

Мне было тяжело подбирать слова, и она ждала. Я видел, как она думает: тяжко без знания языка мне или это мозг мой сбоит? Изучала меня, смотрела пристально. А я смотрел на нее, и что-то между нами такое возникло, я никогда не пойму, почему все случилось.

То есть, может, за ней грешки и водились, может, такая у нее была слабость – потерянные мальчишки. Но не каждый же ей в душу западал.

Так что, наверное, просто нас друг к другу как-то притянуло, без причины, как иногда бывает с прибившимися друг к другу листьями – вот ничего у них общего, просто дождь склеил.

Короче, да, мы сидели близко, но не трогали друг друга, а я уже чувствовал такое электричество, или воздушную подушку, короче, что-то еще, напряженное. А возникло оно после того, как я показал ей свои язвочки.

– Инфекционный дерматит, – сказала она. – Я тебе дам антибиотиков. Как только отопьешь все, что я тебе прописала, попей и их, пожалуйста.

Такая хорошая девочка.

Она помолчала, глядя на меня. Квартирка у нее была хорошенькая, кухонька светлая, с большим окном, за которым ожидаешь увидеть прекрасный сад или типа того. А на холодильнике теснились смешные магниты, привезенные из путешествий, они меня развлекали.

– Знаешь, что странно, Борис?

– Что мы вот так сидим и всплыла вдруг тема греческой трагедии? Ой, это долгая история. Меня воспитал Гомер. Ну, не совсем. То есть цитатами оттуда я не кидаюсь. Хотя мне нравится: знаешь, Никто мой любезный, будешь ты съеден последним, вот тебе мой подарок!

Она засмеялась.

– Немножко не так вроде бы.

– Ну и ладно. А ты умная.

– Ты тоже, Борис. Но все-таки вот что меня беспокоит. Судя по тому, что ты говорил, да и по тому, что у тебя на виске, удар был очень сильным. А ты даже не потерял сознание. Ты точно не терял сознание?

– Ни на секунду. Ну, мне так помнится.

– И потом, после удара, тоже?

– Не терял.

– То, что ты описываешь, могло тебя убить. А ты, с сотрясением, еще умудряешься шляться по городу, принимать алкоголь и…

Тут она замолчала, посмотрела на меня, раздумывая о чем-то. В больничку? Не в больничку? На ее хитром личике залегла тень такой печали, вины. И я сказал:

– Я, может, расписал слишком. Драма. Трагедия.

Но я не преувеличивал силу удара. Обычного человека он мог и убить, все так. Сделать инвалидом уж точно. Ну как мне было ей объяснить, что я на свет родился, чтобы терпеть, чтобы такие нагрузки выдерживать, от которых все умирают, всем плохо. Что я крепкий, и это сделано, чтобы я долго умирал.

Что я – расходный материал, как мой отец, и отец моего отца. Как мать моя, и ее мать. Короче, что я прочнее, чем она думает, и нечего за меня волноваться.

Была и вторая правда – еще один папашкин удар убил бы и меня. Эти две правды, они во мне сплетались, сочетались, и мне от них было отстойно, но я держал их при себе. Нечего было Ширли этим голову забивать.

Ничего мне не сделается, красавица, с меня и кожа клоками слезать будет, а все придется лямку тянуть.

Ширли налила себе еще кофе, спросила, не против ли я, если она закурит, а мне сигарету не дала. Курить при ней я как-то не решился.

– Ты уверен, что чувствуешь себя сносно?

– Более чем. Я таблеточек попью.

– Если тебе будет плохо, ты мне напишешь? Ты отправишься в больницу?

– Конечно, я себе не враг.

Говорили мы еще о всяком, она про Россию много спрашивала, про талоны да атомные реакторы, и я смеялся. Хорошо вообще-то время провели. Она меня накормила до отвалу – мини-пиццами и греческим салатом, и мы уже ели тортик, когда Ширли вдруг сказала:

– Когда ты говорил про Грецию, мне вспомнилось. Мы в университете ставили спектакль. «Федра». Трагедия как раз.

– На самом деле, если по Еврипиду, то трагедия называется «Ипполит». Но вы наверняка Расина ставили.

– Ну да, неважно. Важно, что я оттуда узнала об Афродите. Я всегда думала, что она – добрая богиня. Что любовь – это хорошо. А там за то, что юноша считал любовь блажью, он поплатился жизнью. Оказалось, Афродита мстительная, могущественная, темная. Меня тогда пора-зило, какой это мрачный образ.

– Ага, она стремная вообще-то. Ты вот про пену морскую знаешь? Что это за пена вообще? Когда Кроноса того…ну этого…

Я потер нос.

– Короче, когда ему все там отрезали, из крови его богини мести родились, эринии, а от, ну, в общем, от его другого – Афродита. Оно в море упало, и это и была пена, из которой она, значит…

Из которой изъял Боттиччели туберкулезную свою Венеру, короче.

– Из чего?

– Из того.

Я весь покраснел, резко рот закрыл. Ну не мог я при даме слово «сперма» сказать, мне так стыдно стало, но вокруг нас было жарко, и я подумал: если целовать, то только сейчас.

И вот Ладка мне не давала, хотя целовались мы дико, чуть не ели друг друга, а Ширли как-то только чуть рот приоткрыла, беззащитно даже, но я сразу понял – даст. А она взрослая была, эротическая, блин, мечта. Все в одном – шлюха и девственница. Короче, я был в восторге, и все такое.

О первой своей женщине говорить всегда стыдно, потому что ебаться-то сразу умеешь, а трахаться надо учиться.

Сначала все было очень естественно, а потом она пошла за презервативом, и я как-то растерялся. Я знал, что ей сегодня не опасно, и еще неделю опасно не будет, но объяснять это было долго, и я сидел, со стояком, весь красный, думая, что лучше бы сказал слово «сперма» и не целовал ее вместо этого, и пили бы мы дальше чай.

А она пришла и сняла свой фиолетовый топик.

Короче, я собой не горжусь, но ей вроде все понравилось. Она была такая хорошенькая, и мне всю ее хотелось вылизать, чтобы она мной пахла.

Потом мы с ней лежали на полу, и я смотрел на клубочки пыли, которых не заметил сразу, они собрались у плиты.

– Тебе было хорошо? – спросил я. Ну а что еще спросить? Или это девчонки спрашивают?

– Да, Борис. – Она улыбнулась, и в этот момент показалась мне лет на десять старше, чем когда я увидел ее впервые. – Ты очень красивый. У тебя, наверное, много было девчонок?

– Да вообще-то немного. У нас мало девчонок в целом было. Но одну я любил, а она мне сердце разбила.

– Зря разбила.

– Вот и я говорю.

Я ее после всего не решился поцеловать, так и не поцеловал больше никогда, а надо было. В любом случае – доброго ей здоровья, и чтобы жила она долго-долго, прекрасная у нее душа, пусть подольше людям светит.

Ну и нравились ей молодые грязные мальчики, ну и любила с ними трахаться прямо на полу, а ведь сколько она мне хорошего сделала – вылечила и полюбила, накормила, помыться дала.

Хорошо вообще, что люди трахаться любят.

Я после всего так засмущался, засобирался быстро.

– Ну, пора мне.

– Уже? Ты уверен, что не хочешь поспать?

– Не-а. Пора-пора-пора. У меня дела.

– Обязательно звони мне, если будешь плохо себя чувствовать. У тебя сейчас голова не кружится?

Тут щеки у меня так вспыхнули, что я прижал к ним холодные ладони.

– От тебя только. Ну, пока.

На прощание сунула мне двадцатку.

– Это не то, что ты думаешь. Просто купи себе и своим друзьям поесть, хорошо? Для меня это самое важное.

Ой, женщины такая тайна на самом деле, даже если носом чуешь, что у них там внутри, в темноте происходит – все равно тайна.

А весь оставшийся день я бродил по Санта-Монике, обоссал все подворотни из-за таблеток этих дурацких и думал, что я теперь мужик. Ого, у меня все было. Я стал другим или нет? Что во мне изменилось?

Чувствовал я себя увереннее, это факт. Ходил такой важный, и не скажешь по мне, что бездомный теперь. Будто я ее трахнул и весь мир с ней вместе. Мэрвину написал смс-ку:

«Тебя Ширли Кертис ебала?»

Он ответил только через несколько часов.

«Ебала, не обольщайся. Кстати, держись сегодня подальше от воды, зато у тебя отличный день для крупных денежных вложений».

Вот и я так рассудил, поэтому всю двадцатку на еду спустил, купил и вкусного, и молоко с булочками, и даже котлеты для бургеров. Уж я не думал, где мы их пожарим, а оказалось, что пожарили на трубе теплотрассы, и вышло очень вкусно.

Жили мы в тесном бетонном помещении, среди труб, там всегда было жарко, пахло горячим металлом и почему-то жженой резиной. Как же это называлось? Папка-то мой точно знал, это его профиль, но я никогда не интересовался ни канализацией, ни водопроводными, ни отопительными системами.

Сдается мне, что это был теплопункт, а может, оно и как-то по-другому называлось. В любом случае, было там несколько горячих труб, между которыми лежали старые куртки, наши матрасы, наши одеяла, наше все, короче. Всюду валялись упаковки от всего на свете, начиная от презервативов и заканчивая леденцами. В углу лежала внушительная куча бычков, но их запах не перебивал металлически-кровяной аромат труб.

Поужинали мы по-королевски, Алесь сказал, что молока не пил, наверное, года два.

– Все никак не покупаю, всегда что-нибудь вредное, а я и забыл, как оно мне нравится.

– Не радиационное, заметь, – сказал Андрейка. – Эй, Борь, ты еще заценишь, как он в темноте светится!

Марина лежала в углу, ела жадно, но двигалась как-то лениво. Беременностью от нее больше не пахло. Я думал спросить, что случилось: специально она от ребенка избавилась или потеряла. Но в такие тонкие, личные, женские дела лезть не решился. Мэрвин выглядел посвежевшим, но каким-то мрачным.

Поджарили, ну я уже говорил, на трубе бургеры, ели их руками, и было так хорошо, наполненно, жарко и приятно. Пели песню про Деда Максима, Мэрвин тоже подпевал, потом Алесь уселся читать какую-то белорусскую книжку, а я пожалел, что у меня ничего нет. Мэрвин рисовал натальную карту для Андрейки, что-то выводил толстой ручкой с разноцветными стержнями на куске картонной коробки. Я слышал обрывки их разговора:

– У тебя судьба сложная, извилистая, но ты выйдешь к свету. Тебя выведут. Ты склонен доверять людям больше, чем они того заслуживают, но это только один раз окупится.

А я устроился рядом с Мариной, и мы говорили о мечтах.

– Я хочу в космос полететь. Как Валентина Терешкова. Нет, лучше на Луну, как Нил Армстронг.

– Он потом мусульманином стал.

– Да неважно. Хочу на Луну, где только я и никого нет.

Она задрала майку, и я увидел на ее плоском животе ракету, татуировка была кустарная, но с очень старательно прорисованным контуром.

– А тебе она хуй не напоминает?

– Вот туда и иди.

Вокруг ракеты были рассыпаны мелкие, посиневшие звездочки. Татуировка шла по маленькому шрамику.

– Это от ножа, – сказала она.

– Тебя так приемные родители?

– Нет, я себя так сама у них на глазах. Та я еще дочка была.

– Но другой-то ты быть не умела.

Она кивнула.

– Ну и ладно. Я вообще-то про космос хочу. Про то, что на Луне гравитации нет, я там буду летать.

Алесь вот и здесь летает, только ты не знаешь, так я подумал.

– Клево, конечно. А есть что?

– Еду из тюбиков, конечно. Представляешь, можно прыгнуть в лунный кратер и не разбиться.

Прыгнуть и не разбиться – это вообще была ее мечта по жизни.

– Еще я бы побывала в черной дыре. Там даже нельзя умереть, ты как бы раздваиваешься, что ли. Я читала, но там все мутно. Вроде как даже бессмертие.

– Так то ад, наверное. А ты слышала, что в Кольской скважине были крики ада? Я как-то по Инету запись слушал, это жесть. Хотя больше похоже на метро в час пик.

– Ад и есть метро в час пик.

– Это точно.

– А ты в это веришь, ну, про Кольскую скважину?

– Не-а. Мой отец говорил, что это чушь, и ни один акустический микрофон там работать не смог бы. Да я и в ад не верю.

– И в метро в час пик.

Мы засмеялись. Она сказала:

– Из странных штук, я читала книжку про космос, и там было про то, что весь мир – звезды, галактики, планеты, астероиды там – это все только пять процентов от массы всего космоса. А остальное что такое? Этого вообще никто не знает. Темная материя.

– Может, ты узнаешь.

– Да придурок ты. Вот есть еще спиртовое облако, там тебе понравится, бухать ты любишь.

– Тогда возьми меня с собой в космос.

Я потянулся, вдохнул запах ее волос.

– А чем на Луне пахнет?

– Порохом вроде. А ты кем хочешь стать?

Я пожал плечами. Кем приведется. Ни о чем таком я не думал, ничего не представлял.

– Как получится.

– В судьбу, что ли, веришь, как Мэрвин?

– Да не особо. Просто мне нравится идея, что жизнь сама подкинет тебе решение.

Мы немного помолчали, каждый думал о своем, но нам было тепло и приятно рядом. Тот еще у Марины характер, конечно, суровый, несговорчивый, но мне с ней рядом всегда было легко, подход, что ли, к ней знал.

– Слушай, а у кого-нибудь, кроме меня и Мэрвина, с Ширли было?

Она звонко, по-ведьмински засмеялась.

– Да у всех, наверное. Такой у нее кинк, понимаешь? На ребят вроде тебя. Вся потекла от твоих язв небось.

– Ого.

– Ага. Прям так.

– А может, влюбилась она?

– Сомневаюсь.

Марина протянула руку, потрепала меня по волосам, движение было такое взрослое, такое женское, я даже опешил, словно передо мной вдруг возникла Ширли.

– Хороший ты мальчик, Боря.

– Не, – сказал я. – Не очень я мальчик.

И снова пришла эта мысль: а я разве не он, не отец мой? Раз я везде его с собой ношу: воспитание его, черты его, словечки его.

– Ну, как скажешь. А теперь я спать буду, у меня тяжелый был день.

Вскоре и все остальные спать улеглись, тогда Мэрвин пришел ко мне. Мы с ним вылезли ближе к поверхности, встали на одну из труб, не такую горячую, и принялись дышать ночным воздухом городской окраины, после парилки теплопункта казалось, что наступила взаправдашняя зима. Вокруг стояли пустые, ржавые цистерны, где-то далеко горел бомжарский костерок, сетчатый заборчик короновала колючая проволока.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?