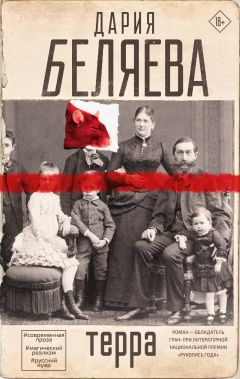

Текст книги "Терра"

Автор книги: Дария Беляева

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Урбанистическое, упадочное было место, но мы с ним сроднились. Мне было легче, может, от того, что я ощущал присутствие бесчисленных братишек и сестричек. Я знал, что они присматривают за мной.

– Ты как вообще?

– Да зашибись на самом деле. А ты? Долго спал?

– Очень. Пинками растолкали. Мог бы и домой уйти, но решил с вами зависнуть. Заверну туда завтра, а вечером, может, опять приду.

– А мамка против не будет?

– Да только за. Я ж ей работать мешаю. Больше денег будет.

Мэрвин вытянул руку, чуть не ободрав ее о бетонное крошево, показал куда-то вдаль.

– Там заброшенное здание. Хорошо, конечно, удобно, не тесно, не жарко, но его взрослые облюбовали. Зато тут не замерзнешь, и даже есть на чем готовить.

– Круто вообще-то.

– Это точно. Как зимний вариант – зашибись, но летом сваришься тут.

Мы курили и судорожно глотали холодный воздух, стояли на цыпочках – у меня болели ступни.

– Хочешь я тебя и сегодня покормлю?

Мэрвин мотнул головой.

– Ну уж нет. Тебе спасибо, конечно, но я теперь спать неделю не буду. Я могу неделю не спать – без проблем. Я всегда до последнего держусь.

– Но почему? Ты ж страдаешь и все дела.

Я без паузы закурил следующую сигарету, Мэрвин взял ее у меня, затянулся.

– Потому что у меня-то выбора нет. Это ты можешь на край света сбежать и под землю никогда не лезть. А у меня кошмары, каждая ночь – как ад. Кто-то спит себе спокойно, а меня заживо сжигают, освежевывают, закапывают, или, не знаю, меня трахает мой отец, которого я даже не знаю, и во сне это чей-то чужой отец, и я сам кто-то другой, и…

Он на полуслове замолк, оборвался. Я не спеша курил, мне не хотелось его спугнуть.

– Там для меня все по-настоящему. И я думаю: может, лучше, чтобы люди видели свои идиотские кошмары. А то чего я? При чем здесь я вообще?

– Те же мысли, брат.

Мы помолчали, словно признались друг другу в чем-то постыдном, а потом я сказал:

– Ладно, ты как хочешь, а я спать.

Перед сном я все думал про Ширли, думал про ее мыльный и сладкий запах, даже решил, что с утра ей напишу, вроде как просто про здоровье расскажу, ничего особенного. Она ведь волнуется за меня, безотносительно всего там такого.

Я в нее не влюбился, нет, но женщина, которую я однажды полюбил, была, в общем, тоже калифорнийски-золотистая, с теми же темными глазами, только печальными, блестящими и большими, как на фаюмском портрете.

Вот бы, думал я, Ширли сама мне написала, выделила как-нибудь из всех остальных, которых тоже трахала.

А какая чистенькая девочка. Это в какой же степени добро может быть мотивировано сексуальными извращениями? Сложный вопрос, философский.

От жары я не мог уснуть, в голову все лезли и лезли разные мысли, не всегда веселые. Мэрвин играл в змейку на телефоне, не удосужившись вырубить звук, и я ворочался, ворочался, ворочался.

Вскоре я снова ощутил отцовский запах, ясно и сильно. Может, он работал неподалеку? А может, братишки с сестричками на меня донесли. В любом случае снаружи все было тихо, и я в своей маленькой норе наконец прижился.

Уснул.

Глава 8. Немощные цветы

«А что истории-то такие мрачные, Боречка?» Не, ну я объясню. В общем-то, живем мы тяжело и умираем рано, болеем, страдаем, поэтому жить не очень-то любим. Всякая крыска стремится к концу, это я с детства знал, у всех печальные истории, грязная жизнь, подлая, и обрывается она как-нибудь нелепо.

Когда болен, и болен тяжело, бывает, что и сам смерть зовешь. Вроде царапаешься, вроде цепляешься, но нет-нет да и подумаешь о прохладной темноте, о финале всех вещей.

У крыс есть подсознательная тяга к этому, к черному, к последнему, многие тебе что хочешь сделают, чтоб только своей смертью не умереть. Как там это называется? Скрытое суицидальное поведение? Ну, наверное. Живешь, медленно себя убиваешь и думаешь в какой-то момент: а чего бояться? За что трясемся-то?

Ну и вот. Это те, которые вроде бы не поняли ничего, у кого только сердце правду знает, а до головы она не дошла.

Это те, у которых долги и религии.

А есть те, кто не заморачивается. Вот у мамки брат двоюродный, он так заболел, что ослеп совершенно, куда теперь-то? В земле, как кроту, жить? Короче, все ему стало постыло и скучно, и так он печалился. К нему родичи с конфетами ездили, с тортами, долю, значит, подслащивать, только папка мой ворчал, мол, нечего себя жалеть, никогда себя не надо жалеть.

Ой, а какая у меня была жалость, когда мамка с братом по телефону говорила, слышал голос его дрожащий – ни слова не понятно, далекая украинская речь из динамика течет-течет по проводам и капает. Ничего не ясно, а слышно, как несчастен человек, как ему больно.

Так что он сделал-то? Выпил бутылку водки, чтобы не спасовать, да в окно кинулся. Ой, ему сложно было. Это наше с вами право выйти в окно легко реализовать, а он башкой стекло пробил по пьяни и от отчаяния, не видно ж ни черта.

А может, чтоб сознание потерять. Тело ж хитрая штука, ты уже сам себя отпустил куда угодно, а оно еще жить хочет, оно еще запаздывает, за мыслью не успевает.

А чего в финале? Жив-то он остался, только что горло так порезал о стекло, так что сипеть будет всю жизнь, голос его страшно теперь звучит: не то Дарт Вейдер, не то мертвец рот раскрыл.

Ну и все. Живет теперь в интернате для психоактивных. Говорят, картины рисует. Отец сказал, что красивые – немощные. Нашел, значит, себе отраду.

Там просто водки не выдают да кинуться неоткуда, вот и извернулся, изловчился.

А рисует он, папашка говорил, страшные, страшные лица.

– Но человеческие, – добавлял отец. – Что нечеловеческие они – этого не скажешь. К сожалению.

Еще цветы, но они у него получаются странные, температурно-красочные. Их, говорит, легко рисовать, он цветы хорошо помнит да и контуры простые. Вот бы ему выставку сделали, я б гордился.

Ну да, много у нас самоубийц. Я в этом плане сильно отличаюсь от своей родни. У меня одна мысль о самоубийстве долго слезы из глаз вышибала, вот как мне хотелось жить. А кто прав, кто неправ – некому рассудить, может, Бог только разберется, там, где уже и косточек твоих не останется.

Ну ладно, короче говоря, я об этом много думал, о мрачности моей истории, о том, что все крыски, от которых я родом – это мои кусочки. Такое оно все родное, что хочется кулаком себя в грудь бить, кричать: «Мое, мое», в истерике такой, где непонятно, смех у тебя или слезы.

Стал я потихоньку приходить к мысли, что я к этим историям имею непосредственное отношение, что все сложилось как сложилось, так, чтобы вышел я. А вот не всунул бы мой папашка своему отцу ножичек, каким бы я тогда был?

А вот не обманул бы дед бабку?

А кабы дядя Коля башку б не разбил?

И так не докуда я знаю, а дальше, много дальше, до начала мира.

Живя с новыми друзьями, много об этом думал, потому что подолгу один был. Мы стайкой мало ходили, собирались вечером в нашем теплопункте, приносили добычу, денюжку какую, еду там, и так хорошо, так душевно разговаривали, иногда и ругались, дрались даже, но все это нас как-то не разобщало.

Дальше сблизиться было нельзя, спали вповалку, у меня на боку от трубы остался здоровый такой ожог, это я к чему? К металлу горячему во сне прижался и не проснулся ни разу. Теперь и в ад попасть не страшно, буду там спать в котле.

Ну, короче, полторы недели жил я на улице, таким внимательным стал, ни одна монетка от меня не укроется, кусочек крекера – и тот подберу, хотя Алесь вот считал, что я малость пережимаю.

А у меня, может, инстинкты были. Жил, как братишки и сестрички, сразу в их ритм включился. Страшно, конечно, очень, особенно когда копа видишь, да и он тебя. Смотрите друг на друга, и все, сердце вниз ухнуло. Потом ничего, вот он мимо идет, а ты – глаза в пол и о как благодарен, что пронесло.

Мне нравилось заботиться о друзьях, что-то вкусное им доставать, хоть и риск, зато как они потом радуются. Никто так еде не радовался, я такого никогда прежде не видел.

Пили мы, конечно, как скоты просто, вот бухла всегда навалом было, бывает, сосиску своровать побоишься, а бутылку вынесешь, а то как спать – в жаре, в духоте. Я ж так упивался, что ожогов не чувствовал, а Марина с Андрейкой и того хуже, вообще как мертвые лежали.

Алесь только пил мало, больше по клею был человек, по этому делу.

Иногда, как совпадет по деньгам, таблеток каких прикупали, тоже хорошо было. Пили, жрали, нюхали – это да. По-другому-то полюбас задепрессуешь, а этого никому не надо. Хочется жить, выживать, разговаривать или молчать даже, но держаться.

Так я и не понял, счастлив был там или нет? Наверное, да. Счастье это ж процесс, путь, я читал. Нет, кайф с бродяжничества я не ловил, а есть и такие, но моя маленькая, теплая стайка мне нравилась, упоротым быть нравилось.

Но, чтобы на улице выжить, ее нужно не в полной мере любить, а то проглотит тебя и не подавится. Нужно всегда оставлять себе самому шанс, мечтать о лучшем.

Вот Марина, ее спасали мысли о Луне, так она на нее смотрела, как на конфетку, мысли о космосе, что полетит туда, и все переменится.

Андрейка представлял своих родителей, какие они, почему оставили его, как найдут. Между ними уже океан перекинулся, а он все ждал, когда они приедут.

Алесь вот думал о своем сложном деле, о великой и почетной обязанности мертвых провожать, это ему мозги рушило почище клея, но это же и спасало, он здесь был для чего-то, значит, уже не наедине с собой.

Мэрвин, у него-то дом был, мнил себя везунчиком, испытывал на прочность, проверял улицей.

А у меня был отец. То есть я, конечно, люто его ненавидел, думал: не вернусь, не вернусь никогда.

Но он приходил ко мне каждую ночь. Не заговаривал со мной, конечно, да я его даже не видел ни разу, запах его чуял – и только. Приходил, проверял, жив ли я, сыт ли я, не заболел ли.

И как бы я ни ненавидел его в те дни, ночью я радовался его приходу, родному человеку. В минуты ужасной, смертельной тоски, когда отпускает и бухлище, и клей, и любая таблетка, меня утешало его присутствие, бессловесное, безвидное. Так надо Бога чувствовать, чтобы жить хорошо и счастливо.

Ну, а он постоит-постоит и уйдет.

Я тогда сразу думал: пошел ты на хуй, пошел на хуй, мудила, ненавижу тебя, чтоб ты сдох.

А следующей ночью так ждал, обижался, бывало, если долго его присутствия не чуял. Ой, мне так хочется, чтобы меня правильно поняли, я такой тупой был, я себя и сам едва понимаю. Мне хотелось, чтобы он меня не бил, но мне не хотелось без него остаться.

Так же у всех детей? У всех?

Ну, неважно. Это все сопли со слюнями. Дни я, значит, проводил в поисках еды, один, и это было нудновато. Но справедливо, конечно, – попадешься, так других с собой не тащи.

Я полюбил бродить по богатым кварталам. Опасно вообще-то, буржуи и в ментуру отправить могли, но мне так нравилось смотреть, как богатеи живут.

У меня в репертуаре и любимый райончик был, хотя до него и далековато от нашего теплопункта. Назывался он, да и сейчас в этом плане ничего не изменилось, Пасифик Палисейдс. Тоже побережье, но там было почище, покристальнее, потише, чем в Санта-Монике. Да что уж там – по-настоящему тихо.

Пасифик Палисейдс свое название оправдывал не только близостью к Тихому океану, но и этой тишиной, нерушимым спокойствием. Казалось, здесь никогда ничего не происходило, не шумели дорогие иномарки, с достоинством вели себя официанты дорогущих рыбных ресторанчиков. Зеленые холмы спускались к синей воде, но никогда не встречались с ней, навечно разделенные полосой золотого песка.

И во всем районе это была единственная драма – природная, пейзажная.

В остальном, сдержанные, спокойные люди с достоинством сходили к океану по хитро изогнутым лесенкам, ведущим на волю из их особняков и вилл. Даже дети их возились в воде тихонько, с аристократизмом, строили песочные замки на берегах, опираясь не на воображение, а на воспоминания о путешествиях в Европу, а иногда и о собственных домах.

Такие были красивые особняки, с колоннами даже, с белыми террасами, как из ебучего мексиканского сериала про богатеев. А вечером все горело, появлялась еще одна полоса – полоса огня. В каждом домике теплый свет.

Ну я завидовал, конечно, злился, восхищался. Отлично понимал, почему чернь усадьбы грабила, как коммуняки пришли. А мне, что ль, не хотелось так жить?

И это еще папашка у меня был богатый, а кто совсем без родителей, тому как на это смотреть? Я никогда не рассказывал о Пасифик Палисейдс ни Алесю, ни Андрейке, ни Марине. Только Мэрвину, и с ним мы вместе представляли, из какого дома пинками погнали бы жильцов, в каком стали бы жить.

Но со мной он смотреть не ходил, выбирал по описанию, по моему воображаемому каталогу.

Однажды я решил уйти с побережья, посмотреть на самые красивые дома, стоявшие на холмах. Я, нищий, грязный, ходил между роскошных особняков, и это само по себе было картиной, сюжетом. Домработницы меня в основном гоняли, но некоторые выносили холодного молока, лимонада или печенья.

Ох и какие это были дома – с коваными оградками, с ухоженными садами, с большими бассейнами и зелеными изгородями. Совсем как в кино.

Бродил я и бродил, бесцельно, обалдело, пока меня не привлек яркий мышиный запах. Гнездо.

Про мышей я немножко знал – это были наши ближайшие родственники. Тоже подземные звери, своего рода шаманы. Они знали духов. Отец говорил, ему одна мышь рассказывала, что у всего есть духи: и у каждого дерева, и у каждой речки, и у каждой песчинки даже, хотя с ними и сложнее говорить. Есть духи и у вещей, у техники, у одежды. Есть духи даже у ядерных реакторов (строго говоря, именно на укрощении реакторов та мышь и специализировалась).

Если мы, крысы, занимались устранением дыр, то мышки договаривались с землей, чтобы не разверзалась, с вулканом, чтобы не извергался, с оползнем, чтобы не шел. Это когда дыра уже открылась на поверхности, из нее ползет скверна, и все вокруг недовольное, возмущенное.

Частенько бывало, что крысы и мыши работали вместе, хотя папашка говорил, что мыши избалованные, трусливые существа. Они не знали, что такое погибать медленно. Если не получалось договориться, то в катастрофах умирали первыми, конечно. Но тут ведь как – повезет или нет.

А нам, говорил отец, всегда не везет.

Но в идеале бывало так: ты закроешь рану в земле, мышка землю успокоит, а кто-то еще уберет плесень, которая осталась, уже распространившуюся наверх грязь. И все чисто, все счастливы.

Но так редко получалось. Может, Уолтер того и хотел, элементарной, значит, эргономики.

Я-то лично ни единой мышки в своей жизни не видал, и мне было про них интересно узнать. Хоть бы издалека посмотреть, понюхать.

Шел я, короче, по тенистым аллеям из сраных любовных романов, сражался с желанием перелезть через очередной заборчик и поцарапать капот чьей-нибудь новенькой машины, пока не уткнулся в самое прекрасное гнездо на земле.

Нет, серьезно, я был так поражен, что сло́ва вымолвить не мог.

Первым делом я увидел высокий кованый забор с острыми пиками, завершающими каждый из прутьев, и все было витое, в сердцах, в изгибах, а в просветах – идеальный изумрудный газончик.

Дом был такой белый, как привидение. Богатые люди любят белый цвет, способность поддерживать нечто маркое в постоянной чистоте для них вроде показателя умения жить в роскоши.

Эй, чувак, смотри, я богат, я противостою энтропии, как могу.

Дом был большой, в то же время он казался приземистым, каким-то хоббитским из-за того, что весь первый этаж увивал плющ, только окна и двери торчали. Второй же этаж сиял этой первозданной белизной, сверкал высокими французскими окнами. Крыша была серая, благородного, ну, может, и мышиного даже цвета, это смешно, конечно. Ой, а кованые балкончики, а розочки – викторианская открытка, и только.

Легкий закос под старину тут же нивелировался голливудским таким бассейном с мраморной широкой лестницей, ведущей в него, с водой синее неба, с лежаками, на которых легко было представить каких-нибудь знаменитых актрис.

Вообще-то весь бассейн был окаймлен мрамором и потому выглядел как украшение, сапфир в странной огранке, огромный круглый медальон.

Я так всем впечатлился, что не сразу заметил девчонку на балконе. Она смотрела на меня, вышла специально ко мне, тоже меня учуяв.

Мы так и стояли, уставившись друг на друга. Она была мне ровесницей, но оделась, как маленькая взрослая. На ней было строгое, длинное, закрытое платье, черное с зелеными бархатными вставками, старомодное почти до костюмерности. На запястье поблескивали тонкие часики, они ловили в себя солнце, и я сразу их приметил.

Наконец она ушла с балкона, исчезла, чтобы появиться, ну, минут через пять. Подошла к ограде решительно так и серьезно, открыла мне калитку.

– Ты хотел зайти?

– Чего?

У нее был сильный акцент, я его сразу не узнал, секунду думал, откуда она такая.

– Эдит Маутнер.

Эдит была светлоглазая, темноволосая и бледная, носила смешные, серьезные очки, которые вроде бы были ей в пору, но казалось, что чуть великоваты. Лицо у нее было милое, но как будто бы недостаточно, без намека на красоту. Вроде бы глазастая девчонка с мягкими чертами, но была какая-то странно диссонирующая с этими чертами отстраненность, холодность, словно она носила маску.

Зато сиськи у нее были обалдеть, я сразу заценил. Но, в общем-то, это все было не важно, я с первой секунды понял, что Эдит – телка, холодная как лед, что она вообще не по этим делам. И не ошибся – никогда я ее не видел ни с мужиком, ни с девчонкой, ни с кем вообще.

– Борис Шустов.

От неожиданности я представился полным именем, я от нее так опешил.

– Мы недавно сюда переехали. Я еще не успела познакомиться с кем-то нашего…

Она долго и мучительно подбирала слово, наконец поправилась:

– Наших видов.

Эдит смотрела пристально, но неспокойно, было в ней тайное смятение, не из-за меня, от каких-то ее собственных мыслей и чувств. Она сложила руки на груди:

– Россия мне интересна. Я читала книгу о соцреализме. Утопическое искусство, тоталитарное – это всегда интересно. Искусственное искусство.

Она не пыталась поддержать разговор, взгляд ее вообще-то был устремлен куда-то поверх меня. Развернулась и пошла к двери, чуть в бассейн не наебнулась, поскользнувшись.

– Я тебе и про соцреализм расскажу, и про что хочешь, только покорми меня!

Она растерялась, вроде бы для нее наш разговор был закончен.

– Да, конечно. Иди за мной.

Я сразу почувствовал, что ей навязываюсь, но это мне было все равно – в желудке урчало.

Сукой, ледяной королевой там какой-нибудь Эдит не была, это точно, она была скорее как камень, и только когда мы с ней бухали водку до соплей, тогда она размягчалась, выходила из оцепенения.

Пошел я за ней в дом, а там все было так чисто и красиво, что меня по всем правилам должна была молния поразить. Наследил ботинками на новом, мягком ковре – сплошное удовольствие. В гостиной сидела девчонка лет этак двенадцати.

– Это Одетт, – сказала Эдит. – Моя младшая сестра.

Ну и что я на это должен был ответить? Поздравляю?

Одетт была красивая, какая-то очень американская девочка с печальными, византийскими глазами. Я потом узнал, что она немка, да еще из Кобурга (маленький, унылый городок, первый в стране набрал абсолютное большинство голосов за нацистскую партию, Одетт об этом постоянно шутила), а тогда она показалась мне не то идеальной калифорнийской девочкой, не то константинопольской принцессой. Но я в ту минуту еще до конца не понимал, какая она красивая, еще не думал об этом.

Одетт играла в какую-то часть «Сайлент Хилла» на плейстейшн, на здоровом экране дорогого телевизора из тумана вылезали разнообразные монстры. Она визжала, прижимала джойстик ко лбу и совершенно не обращала на нас внимания. Через некоторое время Одетт, наконец, затараторила:

– Привет. Я Одетт. Мне двенадцать лет. Люблю игры. Второго джойстика нет. Все, пока, удачи!

От нее пахло кровью, пахло взрослой девочкой. На ней была толстовка с Микки-Маусом, в комиксовом облачке плыла надпись «В конце концов, никто не идеален».

Они обе были мышки, но явно от разных родителей. Ой, боже мой, да у них не было ни единой общей черточки. Эдит поглядела на Одетт и сказала мне:

– Суши или пицца?

– У тебя есть устрицы? Ты же богатая!

Она не улыбнулась, но шутку поддержала, я как-то по глазам понял. С годами это умение я отточил.

– Вообще-то обычно Одетт довольно приветливая.

На кухне у них все так хромированно блестело, а пол был мраморный, блин, вот натурально. Белым выстелили камнем с такими прожилками, с венками и сосудами, роскошным, конечно, но каким-то даже излишним.

– Извини, мы еще не успели нанять домработницу.

– Да не извиняйся, мне четырнадцать, и я живу на улице.

Я помолчал, потом добавил:

– Мы с ребятами все думали скинуться на домработницу, но как-то вечно забиваем на это, да и дома нет, в принципе.

И опять не засмеялась, но я увидел в ее взгляде удовольствие – тут уж ей больше понравилось, как я пошутил.

– Устриц нет, но можем заказать пиццу с морепродуктами.

– Не то чтобы я не ел пиццу с морепродуктами…

Она продолжала смотреть на меня, а затем сказала:

– Я не ела пиццу с морепродуктами.

Вот я так рассказываю, получается, будто она очень суровая, какая-то жесткая, но это не так. Эдит просто холодная, как труп, сам характер у нее вообще-то не стальной.

На кухонной стойке (тоже, мать ее, мраморной) я заметил чашку, в которой чернел остывший кофе. Рядом с ней лежала книжка Томмазо Кампанеллы «Город Солнца», это такая старенькая итальянская зодиакальная утопия, где тощих женили на жирных и вообще все хорошо было.

Эдит вообще-то очень много читала, и была в этом плане абсолютно всеядна. Говорила мне как-то по пьяни, что тонет в море и цепляется за книги, за обломки огромного мира.

Я на нее смотрел настороженно, она мне нравилась, и в то же время я не понимал, как с ней общаться. А потом она вдруг начала делать кофе, для меня, ни слова не сказав, и все стало как-то естественно и просто, будто мы старые друзья и я пришел к ней сегодня, а виделись мы, скажем, позавчера.

– Папы и Марии нет, они вернутся только к девяти, если не к десяти.

– Ну, теперь я точно вынесу телевизор.

Не засмеялась, но как-то странно плечами повела.

Стали мы, значит, пить сладкий черный кофе, потому что молока в этом богатейшем доме не оказалось. Я ей много о себе рассказывал, прям захлебывался – все истории, может и слишком личные даже. Эдит хорошо слушала, с интересом, с каким-то спокойным сочувствием.

Но вот я дошел до того, как мамка моя утонула, и Эдит вздрогнула.

– Мне жаль.

Она с нажимом сказала мне это, как ребенку, я скосил глаза вправо и увидел мамку, она сидела на стуле, покачивалась, голова ее была сильно запрокинута, словно мышцы ее не держали, синюшный язык был такой толстый, что я его видел. Мамка частенько так дурачилась, когда живая была, но сейчас выглядело жутковато.

Посмотрела на меня своими глазами с мертвенной поволокой, словно у забитой коровы – черные они, туманные, – да и сказала:

– Хорошая какая девочка, Боречка.

Я задумчиво кивнул.

Эдит смотрела сквозь мою мамку, она не видела, что мертвые здесь, с нами, в нас.

Такая у нее была беда, она мне не сразу рассказала. Вообще сначала она мало говорила, все больше меня слушала, внимательная и апатичная одновременно. Ой, а я про себя-то рассказывать люблю, и так мне понравилось про свою жизнь говорить, что я и позабыл ее спрашивать.

Потом привезли пиццу, и мы пошли к ней в комнату. В этом, знаете, ничего не было, что между парнем и девчонкой может случиться, никаких таких штук, которые обещает обычно чья-нибудь комната, чья-нибудь кровать.

И вот, когда мы ели пиццу и я весь перепачкался в соусе, а она рвала на кусочки горячую корочку, вдруг я от нее услышал:

– Моя мама умерла. И папа Одетт. Они умерли вместе.

Эдит прошла к столу, выдвинула ящик и достала из него тоненькие сигареты, открыла окно, закурила, выгоняя дым в сад, непривычно энергично размахивая рукой. Я взял себе еще кусок пиццы.

– Ого, это в какой-то катастрофе?

– Да. Этим летом, – продолжила она, будто меня не слышала, затем встрепенулась, глянула так темно и остро. – Но еще до катастрофы. Ее все равно не вышло остановить. Это был ураган «Катрина». Здесь, в Америке.

Я тоже закурил, лег на ее кровать, по-принцесскиному мягкую, пахнущую девчонкой. Комната у нее была строгая и безликая, как в гостинице. Зато всюду валялись книжки, читала она Хайдеггера, Саида, Гомбриха, Бодрийяра, Ролана Барта, Карла Барта и вообще орду каких-то мужиков, которым нравилось заморочиться. Все знала, о чем ни спроси, но ей ничего не помогало. Такая была Гермиона Грейнджер, вообще ужас. Больше всего любила книгу «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Я потом почитал – немецкая чернуха, мне понравилась, но без такого уж восторга. А она в ней что-то понимала такое, что мне и не снилось.

А ей «Котлован» не понравился, она от него даже заболела. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну и наоборот, соответственно.

Ну и кстати, немкой она не была, а была австриячкой, из Вены, из уютного, имперского, аккуратного городка такого, из края тортиков и анатомических музеев. Так она и говорила: лучшее, что есть в Вене, – торт с абрикосовым джемом и Наррентурм со скелетом гидроцефала.

Она Вену тайно любила, но, как и Чеслав Милош, не считала нужным привязываться к городам – способны исчезнуть с карты (или как там было?).

Короче, я все оттягиваю да оттягиваю, не могу историю Эдит начать. Потому что грустная эта история, да и настолько она Эдит принадлежит, что не расскажешь правильно. Ну да ладно, правильно, неправильно, а мне она вот что говорила:

– Они бы наверняка погибли от урагана. Чуда бы не совершили, там много кто не справился, мышей погибло достаточно.

Над зеркалом было скотчем вылеплено: «неравенство перед смертью остается очень большим». Докурив одну сигарету, она сразу же взяла вторую.

– Но они даже не доехали туда, где собрались все остальные. Разбились на машине. Вот так все нелепо – за пять часов до катастрофы.

Эдит по-настоящему выплевывала слова, они ей не давались, было видно, что думает она больше, чем говорит. Ее как бы тошнило всеми этими откровениями, ее хотелось подержать за волосы, ей хотелось дать воды, и лоб у нее взмок, и рот она вытерла.

– Мама путешествовала по всему миру. Она любила спасать. Любила быть героиней. Была героиней.

Отвлеклась на мамку свою и тут же замолчала, сохранила ее, сберегла для себя.

– Неважно. Она и отец Одетт, Петер, были любовниками. Познакомились где-то, куда мой папа и мама Одетт никогда бы не сунулись. В Конго, что ли.

Было у меня такое ощущение, будто я первый, с кем она откровенничает, не доверила бы она такого ни психотерапевту, ни родственникам (особенно новоявленным), да никому вообще. А я был ей человек случайный, новый, необычайный. Я ни к чему не обязывал, и слова она кидала мне, как камни.

– Я об этом знала. Мы с ней вообще-то дружили. Лучшие подружки почти. Я про мамину измену знала, а папа нет. Мне стоило рассказать об этом ему, он устроил бы скандал, никуда бы ее не пустил, поехал бы с ней, да хоть бы выехала она на час позже и не разбилась бы, разминулись бы с той машиной. Все можно было изменить.

И ничего нельзя было изменить. Разминулась бы с машиной, погибла бы в катастрофе, а дома б осталась, так мало ли смертей на земле. Кому суждено, тот помрет все одно.

Говорила об этом Эдит неорганично, неестественно, словно писала письмо. Но такое бывает, я слышал, когда у тебя из сердца все слова вырезаны и ты не можешь выразиться, молчишь-молчишь, а если и говоришь – так все не то.

– Ну ужасно, чего. Мне всех жаль.

– Мне тоже всех жаль.

Это потом, когда она была пьяная и швырялась вещами, я узнал, что матери ее башку оторвало, прям натурально оторвало, и у нее на горле, когда она лежала в гробу, был такой толстый, такой заметный шрам.

Это потом я узнал, что оба они погибли сразу, потому что столкнулись с ебучей фурой, как в «Пункте, мать его, назначения».

Это я потом узнал, что Эдит с отцом не могли забрать мать из морга из-за урагана, и она лежала, лежала, лежала там, как забытая игрушка.

Это я потом узнал, как много макияжа требуется, чтобы скрыть истекающий срок годности у трупа.

А тогда – никакой водки, никаких соплей. Однажды мы с ней душили друг друга, чтобы словить кайф, и она просила меня давить сильнее, но пока я всего этого еще не знал. Эдит казалась мне очень сдержанной.

– Хочешь продолжить дело мамки своей? Спасать мир, и все прочее?

Эдит резко затушила сигарету, прямо о белый подоконник, и я заметил еще парочку таких вот черных отметин. Ой, тоже плачут богатые, ей-богу.

– Нет. Я не собираюсь.

Тут я ее понимал.

– Ну да, чего себя опасности-то подвергать.

– Не в этом дело.

Она села рядом со мной, взяла еще кусок пиццы.

– Я не собираюсь, – сказала она с набитым ртом, – ничего делать, потому что пусть мир летит к черту. Я его ненавижу.

Как было искренне сказано, того и гляди луч софита на нее упадет, я ждал ключевого монолога, но его не последовало.

– Прикольно, – сказал я наконец. – Ну, тоже выбор.

– Твоя мама тоже умерла. Как ты это пережил?

А я не пережил. Я слышал ее шаги там, внизу, знакомые, напоенные водой Усть-Хантайского водохранилища.

– Я ее съел.

Недоеденный кусок пиццы Эдит бросила обратно в коробку и больше к нему не притронулась, даже когда я все объяснил.

– А у нас в это не верят, – сказала она задумчиво.

Я потянулся к ее куску.

– Да, – сказала она. – Бери. И мидий, которых я выковыривала, тоже.

Вроде такая богатая, а что-то в ней было и предельно простое.

– У нас верят, – сказала она тихонько, – что, умирая, человек уходит отсюда. А куда – этого уже никто не узнает. От него остается только память, этого человека в мире уже нет.

– Ну, я не верю. Как так?

– Меня учили. Я другого не знаю, в другое просто не могу поверить.

– Но, может, есть тогда тайное место, где они все живы.

– Тогда неужели никто не заслуживает при жизни узнать о нем и увидеть тех, кто…

Тут дверь скрипнула, я чуть не заорал – разговорчик-то настраивал, но на пороге стояла Одетт. Глянула так на Эдит, протянула недовольным, писклявым голоском:

– Опять про смерть, что ли? Я на запах пришла.

Схватила она кусок пиццы и развернулась, чтобы уйти, но я спросил:

– Твой папка же тоже умер, хочешь с нами обсудить?

– Умер и ладно. Какая разница?

Она засунула в рот половину куска, но в то же время сделала это необычайно аккуратно, ни крошки не упало.

На ее джинсовых шортах я заметил малюсенькую капельку крови. Одетт сказала:

– Почему вообще надо столько из-за этого переезжаться? Сами тут свои похоронные клубы устраивайте. Ну все, пока!

Она пулей вылетела за дверь, захлопнула ее ногой и протопала по лестнице, вся такая важная, выше всей этой херни.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?