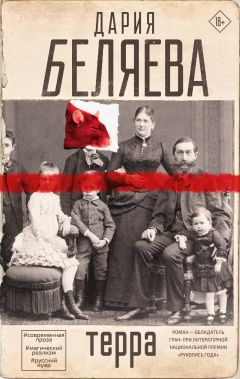

Текст книги "Терра"

Автор книги: Дария Беляева

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

В безжалостном, ярком свете, в салоне автобуса, лицо его было совсем дерганым, взвинченным, глаза горели, и он все время их тер. Странные мы были ребята, такие ненормальные. Устроились позади, в полумраке, где толстая негритянка вязала какую-то шерстяную фигню.

– У ней глаза красивые, – сказал я.

– Да у них у всех такие. Блестят еще, шарики прям для бильярда.

Мы любили обсуждать всех вокруг на дурной смеси из польского, украинского и русского, чувствовать, как между нами и всеми остальными возводится такая специальная стена. Поплыли огни, мы тронулись.

Я, блин, тронулся, сумасшедший вышел день.

Через весь салон автобуса были протянуты ярко-желтые шнурки, пассажиры дергали за них, и автобус останавливался.

– Я б на таком повесился, – сказал я.

– Да я б уже на любом повесился.

– Потому что мы мрачные славяне.

– Это точно. Слушай, там такой пляж. Только купаться сейчас пока никак – вода плохо нагревается. Но есть долбанутые. Всегда находятся.

– Я в океане еще не купался. Ты б про друзей рассказал. Где они живут?

Мэрвин помолчал, потом выдал:

– Ну, они классные.

– Тупой ты местами.

– Тупой и еще тупее.

Мы ели сэндвичи с джемом и арахисовым маслом, следили за пробегавшим за окном Лос-Анджелесом. Люди входили и выходили, усталые, занятые самими собой. Мне захотелось затянуть какую-нибудь песню, ну настроение такое было. Думал еще, совсем башкой ударился.

А лампы наверху, от которых шел тот безжалостный свет, про них я мечтал, чтобы хоть одна перегорела. Мэрвин слушал музыку, читал смс-ки, а я снова стал спать, еще на границе между реальностью и сном, когда запахло курочкой из KFC, дешевыми духами и намного сильнее, чем прежде, морем, я осознал, что нахожусь посреди какого-то прекрасного приключения.

Я уезжал неизвестно куда и знал только, что увижу океан, в котором еще нельзя купаться. И стал я таким радостным, таким легким. Ну вот, теперь свободен, и такая ночь у тебя впереди, вот такая – здоровенная, темная, морская. У меня было радостное предчувствие, как прежде, Матенькина воля была, чтобы мы странствовали и всюду себя распространяли, и я ее исполнял.

Я был молодым и даже маленьким, и теперь у меня были достаточно теплые ночи, чтобы гулять до утра. Я не был один. И я не боялся.

А приснилась мне мамка, ну разумеется, и моя кровавая голова. Мамка меня утешала и пела мне по-украински, а потом оказалось, что это я сам себя укачивал. Затем снились мне они с папашкой. Я когда маленький был, проснулся ночью, ссать хотелось и холодно было, а они стоят в коридоре и целуются. Он ладони прижимал к ее лицу, как к огню, называл ее тихонько котенком и солнышком, в губы целовал. Никогда я его таким не видел, сумасшедший он был совсем, а мамка тихонько смеялась, они в постель, наверное, хотели.

Такими мне и приснились.

Очнулся от толчка.

– Боря, быстрее!

Мы выскочили из автобуса, голову еще покружило, да и успокоилось все. Стояли на остановке, вся она была в окурках, а вокруг – три пальмы. Покурили, потупили. Мимо нас прошла растрепанная тетенька, у которой все руки были в кошачьих царапках. По крайней мере, мне хотелось так думать, что это она не спицей себя, не тонкой иглой.

Говорила тетенька сама с собой, сама себя хвалила. Где-то уже шумело море, то есть даже океан. Мэрвин спросил:

– Тебе кошмар снился?

– Да не совсем.

– Вот ты спрашивал, чем занимаются летучие мыши.

– Слушай, я еще спрашивал, почему ты кровь пьешь. Я знаю, что есть летучие мыши, которые вампы, но то ж не в Польше.

Мэрвин засмеялся:

– Я даже и не знаю, отец у нас, летучих мышей, или мать, но думаю, задумывалось, что все будут вампиры. У сестер с братьями и рожи вампирские. Но что-то не так пошло.

Так я опять проебал момент, когда его можно было обо всем расспросить. Мы выбросили окурки в урну, я глянул на карту, но мелкие буквы в глазах расплывались, особенно в таком слабом свете.

– Я им написал, что встретимся с ними на нашем обычном месте.

– Ну, чего ты мне говоришь, можно подумать, я их знаю или место ваше обычное?

– Да ты и меня нормально не знаешь.

Остановка, надо сказать, такая была – минимализм. Один столб с железной шляпкой что твой гриб. От ветра точно не спасет. Может, чтобы бомжи тут не спали, чтобы принципиально неудобно было, неуютно. Мы тоже оттуда быстро убрались. Городок был, казалось, даже более шумный, чем Лос-Анджелес, здесь заметнее выделялись туристы, больше торговали фенечками и кепками. Домики зато были еще меньше и приземистее.

– Ребятки уже расположились, небось. На Третью идем, а оттуда на пляж, – говорил Мэрвин. – Вообще-то он огромный, без меня бы ты потерялся.

– Да уж куда мне без тебя, точно бы потерялся. Пошел бы вышибалой в клуб работать.

Музыка всюду гремела, люди шумели, но самым странным образом мне было уютнее здесь, чем в Лос-Анджелесе. Там я всем был чужим, и это угнетало. А тут такая карнавальность была, несерьезность, осознание того, что все мы тут туристы, в Санта-Монике, и даже больше – на этой земле.

Вдалеке сиреневым сияло колесо обозрения, горело на фоне темного неба. И здесь были видны звезды, огромные звезды, как сотни самолетов и спутников. В Лос-Анджелесе как-то без этого обходилось, сплошное небо да мутное.

– Я на колесо посмотреть хочу.

– Мы мимо него и пройдем. Блин, тут в том году была лавка с какой-то экзотской едой.

– Типа скорпионы, то да се, шелкопряды там?

– Ага! Закрыли, видно.

Такой близости, как сегодня, я с Мэрвином никогда не чувствовал, мы были с ним братья, совсем уж.

– Тут дальше, кстати, даже несколько домов типа как из нашего с тобой постсоциалистического мира есть. Только белее.

– Прикольно. Типовая застройка?

– Ну как бы. Тут в основном туристы и обслуживающий персонал, богатеньких не особо любят.

Хипповатые черные толкали поддельные «Ролексы», и я подумал, что стоило бы сорвать отцовский настоящий. Вдруг бы я успел? Ох, сейчас бы все пригодилось. В кармане у меня трясся один только четвертак, новенький, сияющий, но это было в целом бесполезно.

Одна иллюзия, никакой радости. Вот и я – ничего путного из меня не вышло. Брожу, хожу тут по крошечному, утыканному пальмами городку, без понятия, что с собой делать: башка ушиблена, друг лучший все ищет своих скорпионов и сам Скорпион.

Но мне все легчало и легчало, пока мы шли по Третьей. Я смотрел на веселых туристов с бокалами, в которых разноцветно блистали коктейли, смотрел на неоновые вывески, на расторопных официантов в снежно-белых рубашках, почти светившихся в темноте, на маленькие пятнышки газона в центре пешеходной улицы, в которых притаились окурки, на жутковато изогнутые манекены с гладкими, безглазыми лицами. Все было ново и чудно, я только здесь почувствовал вкус Америки – шлюховатой, пьяноватой, но неизменно очаровательной. Ночной.

Ой, а как все шумели, галдели в очереди за мягким мороженым, как по волшебству набиравшемся из автомата – шоколадно-ванильное, шоколадно-клубничное, ванильно-клубничное, что захочешь с любой посыпкой, будущее рядом! Мне хотелось купить мороженого да приложить его к своему горячему лбу. Мы прошли мимо старомодного кинотеатра с кабарешной вывеской и черными буковками в белых, словно из школьной прописи, линеечках – не только будущее рядом, но и прошлое.

Я глазел и глазел, у меня не было сил разговаривать, но мне все легчало, поднимало меня надо всеми этими огнями, как бы во сне. Из пастей пускали подсвеченную разными цветами воду смешные динозавры, пальмы колыхал легкий ночной ветерок.

Зима, но лето, будущее, но прошлое. В одном сегодняшнем дне было все, и я всему радовался. Ну кто свою долю знает, кто угадает? Кабы папашка мне не двинул, не было б такой волшебной ночи. Расчувствовался я, да и сказал Мэрвину:

– Спасибо.

– Да и не за что особенно. Короче, у нас там Восточный блок. Панславизм.

Он засмеялся старой шутке, которую я не знал.

– Мы сошлись-то, потому что на улице тусовались, на похожих языках разговаривали, короче, много общего было.

– А девчата есть?

– Девчонка. Одна.

– Прикольно тогда. Они как вообще? Ну, дружелюбные?

– Очень.

– Вот ржака, понаставили динозавров, типа Парк юрского периода.

– О, обожаю этот фильм. Сегодня, кстати, благоприятный день для новых знакомств.

– Ну, хорошо у меня судьба сложилась.

Мы свернули на пляж, и я в первый раз в жизни увидел океан. Разумеется, мне захотелось сразу окунуться. Это же большая вода, бесконечная почти, я ее и представить не мог.

Вот море – это просто, ты его хоть мыслью, а охватишь. С океаном сложнее, такая это в сущности необъяснимая вещь – откуда столько воды, не до горизонта, а дальше, в самую мякотку бесконечности, в вечность.

На пляже было полно пьяных студентов, продавцы с еще большим количеством дредов на голове продавали тут еще больше цацок. Так меня этот вечер заворожил, в такое детство закинул. Захотелось подарков, захотелось чего-то на память. Тупорылое такое было желание – что-то отсюда сохранить: от головы пробитой (ну преувеличил чутка, это для драмы), от огней, тонувших в чужих коктейлях, от лучшего моего друга, от каждой звезды на небе.

Наклонился я к чернокожему мужичку, у него по губе такой шрам шел – длинный, большой, вспухший, а в остальном выглядел он поприличнее меня, пах свежо, мылом и травой. Футболка на нем была застиранная, когда-то разноцветная, а теперь – с проседью, и торговал он феньками. Такими, ну, вроде тех, которые школьницы делают. Узоры какие-то психодельные, слова там, типа «мечтай» или «ноябрь», короче, чушь вроде, для торчков и девчонок, а захотелось.

– Привет, мужик. Слушай, у меня четвертак есть. Хватит за феньку?

Я не знал, много это было или мало, но готов был отдать все. Типа гуляй душа. Смешно, конечно. Но четвертак в кармане мне погоды в новой жизни не сделает, я знал.

– Хватит, – сказал он. – Выбирай любую.

Глянул вдруг на меня другим взглядом, скользнул по виску моему да сказал:

– А хотя нет, не выбирай.

Дал мне черно-красную, с узором каким-то заумным, и как они только плетут их так.

– Эту держи.

Я на нее смотрел, смотрел, из узоров вроде и образы вылезали, а не совсем – острые такие, негармоничные были линии. Что-то австралийское во всем этом проглядывало на мой неискушенный в плане Австралии взгляд.

– Это полинезийский оберег, – сказал он. – Для счастья, для удачи, для всего. Но главным образом, чтобы плохие вещи не случались.

– Спасибо тебе, мужик, – сказал я.

Подумал: расплачусь сейчас, так мне приятно стало. Протянул ему четвертак, а он мне еще и сдачу дал. Сунул я монету в карман, нацепил феньку, и она показалась мне теплой.

– А что у вас тут еще на удачу есть? – спросил Мэрвин. – Ну-ка, ну-ка.

Закупился он хорошо, весь браслетами обвешался.

– Слушай, они у тебя не перебивают друг друга? Ну, энергиями. Ангелы там со счастливыми девятками, подковки и обереги австралийские?

– Не-а. У них ку-му-ля-тив-ный эффект.

Отошли мы уже довольно далеко, когда до меня дошло, что монету мне вернули тяжелее, чем я дал. Достал ее из кармана, обнаружил пятьдесят центов вместо двадцати пяти. Монетка была не новая, не блестящая, затертая.

Мелочь, а приятно. Не без добрых людей мир. Так я того мужика и не поблагодарил никогда.

Дошли до горок, больших, изогнутых, как на брошюрке из «Трансвааль-парка», которую папашка как-то из Москвы привез и пообещал, что сводит меня туда, а потом там такая трагедия произошла, и так мы с ним переживали у телика, так было страшно.

Нет уж, к горкам я б не подошел. Хотя – что горки? Не было ж крыши, одно открытое небо. А вот колесо обозрения меня еще издалека зачаровало подсветкой своей сиреневой, каждая спица сияла. А уж как этот неоновый свет влажно на песок падал, как сглаживал все, какая аметистовая была вода. Я остановился и некоторое время смотрел на пирс, держался он на деревянных сваях и был, по сравнению со сверкающими конструкциями, таким древним и таким неказистым. Заканчивался ничем – ни теплоходика тебе, ни лодочки, уходил в пустоту.

– Пошли покатаемся, – сказал я.

Моих пятидесяти центов как раз хватило на два билета, и мы сели на колесо обозрения. Я смотрел на Мэрвина, от подсветки он был весь фиолетовый, так улыбался, и нас качало. Я видел всю Санта-Монику, но, главное, я не видел конца океану. Огромная передо мной простерлась гладь, невероятная, черная. Я видел, как зарождаются волны, которые набегают потом на берег, уже совсем маленькие – весь их жизненный цикл.

Я все заценил.

– Охуенно, а? – сказал Мэрвин, потом поправился: – Охуительно.

– Да неважно, и так и так правильно, на самом деле.

Он откинулся назад, сцепил руки за головой.

– Вот это я называю жизнью. Делаешь что хочешь, никто тебе не указ.

Бессонное беспокойство из него испарилось, осталась легкая взвинченность, не раздраженная, а скорее даже наоборот.

– Гармония в природе, – сказал я. – Всему свое место, всему свое время. Кажется, пора будет в могилку лечь, так я сам лягу. Все так правильно.

– Опять ты про свои могилки. О жизни надо думать.

– Как урвать побольше?

– Ну хотя бы об этом.

И я был с ним согласен. Мы остались на второй круг, долго разводили руками перед разъяренным прыщавым студентом, грозившимся отвести нас к копам.

– Извините.

– Мы же случайно! – сказал я. – Больше не будем! Ну, может, не случайно, но такая нам радость была!

Выгнал он нас к херам, и пошли мы дальше. Я б так вечно шел. Мэрвин то и дело находил ракушки, слушал их, надеясь застать внутри море.

– Слушай, а почему так? Ну откуда в них шум этот?

– Да кто его знает, физика небось.

Я почему-то совсем не переживал, что друзьям Мэрвина не понравлюсь. Знал, мы поладим.

Значит так, пляж был очень длинный, почти бесконечный, и чем дальше, тем меньше становилось пьяных студентов, и музыка уже не заглушала волны. Прилив был ласковый, все выносил и выносил на берег камушки – куриных богов. Мэрвин их тоже собирал, полные карманы набрал.

А они, кого мы искали, обнаружились у костра. Что-то у них такое было вроде самодельного мангала, огонь был неприрученный, взметался высоко. Из старого кассетного проигрывателя с хрипами доносилась эмоциональненькая рок-музычка.

От девчонки – я на нее глянул сразу, и она мой взгляд встретила спокойно – не по-девчачьи пахло беременностью. Красивая она была, неухоженная, конечно, а природу не спрячешь – скулы высокие, большие, светлые глаза. Такая крашеная блондинка с отросшими корнями, вся вроде хрупкая, но хваткая, видно, что и укусить может. У нее были удивительные губы – лук купидона, или как это там называется, такой аккуратный, с глубокой ямкой, губы кинозвезды, губы царевны. На ней были драные джинсы и мужская толстовка, сбитые костяшки пальцев придавали ей сходства с мальчиком, а ведь какие ручки изящные.

– Марина, – сказала она по-русски. – Мэрвин сказал, что ты русский. Я из Питера. Была.

– Боря. Я из Снежногорска.

Она продолжала смотреть на меня, и я пояснил:

– Это Красноярский край. Рядом с Норильском. Сибирь.

Она была мне ровесница, но взгляд был старше, жестче, я у себя такого в зеркале пока не видел. Держалась она настороженно.

– О, прикольно, типа сибирский мужик. Сколько медведей заборол?

У мальчишки, который это сказал, был сильный, яркий украинский акцент.

– А ты сколько сала сегодня съел? – спросил я на украинском.

Он засмеялся, открыто и весело.

– Говоришь хорошо, но акцент москальский. Я Марины брат. С Киева.

– Кино индийское. У меня мамка с Ивано-Франковска была.

– Ой, рагулей ненавижу. А по тому, как говоришь, я бы сказал, что ты максимум с Харькова. Я Андрей, короче.

Он был Марине брат и полная противоположность. Весь такой неколючий, неострый, с открытым, светлым лицом, тоже красивый, но по-другому. Глаза у него были распахнутые, сверкающие, неунывающие, темно-серые, в лице какая-то бесхитростность, подкупающая наивность. Он то и дело расстегивал и застегивал куртку с ярко-желтой подкладкой, сигнальную такую, в темноте хорошо видную.

– Еще кое-кто есть. Самое интересное впереди, – сказал Мэрвин загадочным, по-польски игривым тоном.

Он отошел к огню, водил над ним руками быстро, чтоб не обжечься, словно колдовал. Всем своим видом он демонстрировал, что не мешает мне знакомиться с Мариной и Андреем.

– А как так оказалось, что вы брат с сестрой?

Марина пожала плечами:

– Усыновили. Мы, причем, взрослые были довольно-таки. Оба думали, повезло.

Андрей сказал:

– Ага, короче, привезли нас в Миссисипи. Юг, блин, все дела, комаров дохерища.

– Точно, а по лавкам таких, как мы, у родителей было семеро. Типа со всего света, один даже из Чада. Ты знаешь такую страну – Чад?

– Озеро знаю.

– Вот вокруг него вроде. Короче, мы с Андрейкой быстро поладили.

И рассказали они мне, что воли им там не было. У Марины биологические родители были алкаши, а Андрейка – отказник, так что и у него тоже, небось. Они любви мало видели, думали, в Америке хорошо будет.

– Думали, – говорил Андрейка, – в малине будем. А там никакой любви, одна дисциплина.

– Ты не думай, – сказала Марина. – Нас не то чтобы насиловали. Но били часто. За любую провинность. Нам и надоело, мы взяли и сбежали. Мы ж вдвоем. Чего нам бояться?

А я все думал, ты беременная-то от кого? От Андрейки, от Мэрвина, от третьего вашего? Знаешь вообще, что у тебя ребеночек будет?

– Короче, – сказал Андрейка. – История нормальная такая.

– Ну, не как у всех.

– Я еще твою послушаю, – сказала Марина. – Ну и вот, мы полтора года уже тут тусуемся. В хорошие ночи на пляже отлично. Копы не гоняют, думают, веселимся тут, а не живем. Главное, перемещаться каждую ночь. Как холодает – тут сложнее.

– Жить можно, если знать всякие штуки.

И вправду они были как брат и сестра, мыслями соединились, заканчивали предложения друг за другом.

– Сейчас еще один придет, – сказал Мэрвин. – Тебе такую историю расскажет – закачаешься!

Вот Мэрвин откуда немного русский знал, теперь-то я понимал. Марина вытащила из кармана телефон-раскладушку, хорошенькую красную «Моторолу», для ее положения так вообще роскошную.

– Напишу ему сейчас.

Андрей и Марина были уютные. С ними оказалось легко и просто, будто мы были давно знакомы. Зашибись после такого тяжелого дня – вообще не напрягаться. Сидели у костра на мягком, чуточку влажном песке, разговаривали, пили дешевое вино с клубничным ароматизатором. Мимо прогуливались люди, но мало, досюда редко кто доходил, далековато было от центра.

Потом я почуял, как запахло небесной птицей и озоном, озоном даже сильнее. Мэрвин поднял палец вверх и объявил:

– Сейчас будет битва драматических историй.

– О, точняк!

– Крутота!

Я Андрею и Марине немножко про себя рассказать успел, и они загадочно переглядывались.

– Новая русская драма.

– Вот это чернуха!

– Скоро познакомишься с новой белорусской драмой.

– Старой белорусской драмой.

Короче, был он долговязый, тощий, как я, с деревенским, смешным носом и светлыми, как вода, глазами. Вид у него был так себе, ну поехавший, конечно, безнадега какая-то характерная. На нем были треники и белая майка с выхваченными плечами, от холода он был бледный и весь дрожал, губы чуточку посинели. В руках он нес куртку, в которую, как оказалось потом, завернул сосиски, сливочный сыр, бутылку кетчупа и пакет с бейглами.

– Это Алесь, – сказал Андрейка.

– Алесь? – переспросил я. – Типа кличка? Или это как Олеся?

– Это в честь Адамовича, – ответил Алесь. – Его моя мама обожала.

Акцент акцентом, но слова он тянул вообще как-то не по-земному.

– Ну, – сказал он. – Я накрал всего. Будем есть.

Алесь ни словом, ни взглядом мне не показал, что понял: мы с ним все одно – дети духа, или как там мисс Гловер говорила. Ему это было все равно, у него был мечтательный, уходящий вид.

Мы стали жарить на костре сосиски, проткнув их ветками, которые Мэрвин натаскал. Пахло вкусно, и сосиски эти пузырились, взрывались даже, брызгали соком. Мы почему-то (и уже не вспомнить, почему) сильно над этим смеялись.

Сейчас уже думаешь, во ржака-то, сосиски пищат, как животные, но дети ж тупые.

Пока мы так угорали, Алесь рассказывал вообще не смешную историю.

Был он, значит, из Хойников, которые почти что зараженная территория, а Алесь говорил, что вообще-то и зараженная на самом-то деле, что условно это все про тридцатикилометровую зону, нет такого, что за ней потом – раз, и никакой радиации сразу.

– Радиация, – говорил Алесь, – не ребенок, который играет в игру и не заступает за границу. Она в игры вообще не играет.

Спорить с ним было сложно, да и не нужно, все он правильно говорил, только был чудной.

Ну и, короче, отца у него не было, умер еще до рожденья Алеся, а мать болела от Чернобыля, но такая была пробивная тетенька, так сына одного не хотела оставлять, что ходила по всем инстанциям, всего добивалась, доказывала, что пострадала от Чернобыля, да и отправилась в итоге на лечение в США.

Тут и умерла.

А Алесь домой не хотел, возвращаться ему было не к кому, вот он и сбежал. Он верил, что его мать этого хотела. Что она приехала сюда умирать, чтобы он не остался в Хойниках и один. Но один-то он в итоге остался, конечно.

– Я, – сказал Алесь, – из места, где все потихоньку умирают, раз-раз-раз, и нет никого. На кладбище все.

– О, тебе там бы понравилось, Боря. Твои любимые могилки, – сказал Мэрвин.

А мне Алеся было до слез жалко – мамку свою потерял и один остался, а отобрала у него все невидимая грязь – радиация.

– Тут не угадаешь, – сказал Андрейка. – Повезет-не повезет. У нас в детдоме дети больные по этому делу были.

– Никогда не знаешь, – сказал я. – Мамку мне твою жалко. Такая она молодец. Столько в ней сил было. Это жить на чужой земле легко, а умирать – сложно.

Марина усмехнулась, Мэрвин пожал плечами, он, когда я про землю разговор заводил, всегда был очень недоволен. У него-то своей не было, он свою не видел никогда.

А сосиски были вкусные-вкусные, мы их в сливочный сыр макали и зажимали бейглами, чтоб не горячо было.

– Да, – сказал Алесь, глядя куда-то сквозь меня. – Она была самая сильная и самая лучшая, живет теперь с ангелами на небе.

– Ты что, в ангелов веришь?

– Не верю. У нас в семье их называли по-другому.

Слово «семья» он выделил, и я понял, что Алесь говорит о каком-то виде птиц.

– Говорят, растворяются они. Во всем – в земле, в воздухе, в дереве прорастают.

– Дышим, что ли, мертвецами? – спросил Андрейка.

– Как-то это совсем уж мрачно.

Алесь пожал плечами. Для него в этой идее ничего мрачного не было.

– По частичке мать разъялась, и теперь везде. Она мне говорила, что грустить не надо. Что она в этом мире, и я в нем, и никто никуда не уходит.

А моя мамка ко мне ночами приходила, мертвая, не разъятая. Я не знал, во что лучше верить.

О смерти мы не стали, уж больно вечер был хороший. Вдруг принялись вспоминать дом, он был у каждого свой, и в то же время в каком-то смысле на всех один.

Если о жаре, ледяном чае, увитых плющом стенах домов в Миссисипи Андрей и Марина рассказывали с какой-то отстраненностью, даже скукой, то теперь передо мной оживали прямые и строгие улицы Питера, черная Нева, зеленые с белым дворцы, причудливые сфинксы, вся скорбь, вся аристократичность, все раскрашенные подъезды, фонтаны и расходящиеся мосты, тайные кафешки, о которых знают только местные, и цветочные лавки и книжные магазины, работающие круглосуточно. Оживал и Киев, розовато-серый по утрам, шумный, живой, весь в каштанах, с широким Днепром и набережными, на которых продают вкусный-вкусный кофе навынос. Хойники были похожи на Снежногорск, не в пример южнее, а застройка та же, только много, как сказал Алесь, «таких типа усадеб», и есть желтый кинотеатр, размером с магазин, а так-то все такое же маленькое, образцово-советское.

Мы сидели на берегу Тихого океана, в Лос-Анджелесе, на краю земли, все в ярких пятнах от огня и, проливая на себя американское вино, говорили о городах, по которым скучали.

Все вокруг было киношное, невероятно нереальное, и мы были нереальными, а где-то далеко, за океаном, и даже не за этим, было наше место. Мэрвину все это, ясное дело, было скучно и тоскливо, он курил сигарету за сигаретой. А я тоже рассказывал о Снежногорске, о полярной ночи, полярном дне, о вертолетах, тайге и продмаге, обо всем на свете. Ну, обо всем, что и было моим миром.

Всех нас бросило в это американское, неоновое море, и места, которые мы оставили, казались светлыми, дневными.

Такие мы стали близкие от всего этого.

– Всё, – сказал я, – можно переподписать, что там в Беловежской пуще наподписывали. Другой документ давайте.

Они засмеялись, и я неожиданно добавил:

– Вообще-то я не знаю, как все должно быть, но меня назвали в честь Ельцина.

– А я, – сказал Алесь, – в капитализм не верю, он мне маму не спас.

– Монархия должна быть, – сказал Андрейка. – Вот я при одном условии согласен опять в империю, если будет царь. Царь – это красиво.

– Монарх от Бога. А я в Бога не верю, – сказала Марина. – Но, может, хорошо бы верить. А вы как думаете?

– Я думаю, – сказал Андрейка, – у нас будет как на Западе, как в Европе. А про Бога не знаю, я его не видел и не увижу.

– Может, увидишь, не зарекайся.

– А я думаю, – сказала Марина, – что скорее будет как в Америке. Типа более дикий капитализм.

– Ну, – я пожал плечами, – мне кажется, вообще-то по-другому будет. По-другому, иначе, чем у всех. Мы ж не такие, ни азиатские, ни европейские.

– Мы ближе к Европе все-таки.

– Да, по вам монголы потоптались.

– Вы забыли Польшу! – крикнул Мэрвин, и мы стали смеяться.

Я эту шутку Буша слышал уже миллион раз, и она наконец стала смешной. Говорили еще долго, пока небо не порозовело и не стало холодно. Уснули, завернувшись в свои куртки, Алесь и Андрейка, Марина растянулась на песке, обняв себя, а мы с Мэрвином все сидели. У меня опять начала кружиться голова.

– Ты как?

– Не могу спать.

Смотрели, значит, какое небо – клубничное мороженое, ну серьезно.

– А хочешь?

– А ты как думаешь?

Я встал и поднял с песка перочинный ножик, которым вскрывали упаковку сосисок.

– Чего, зарежешь меня, дикий русский?

Я только усмехнулся, снова сел рядом, резанул себе ладонь и прижал ее ко рту Мэрвина. Он сначала удивился, округлил глаза, ужасно ржачно, беззащитно выглядел, а потом так впился, что больно стало, вытягивал кровь, высасывал, вгрызся, как безумный, и я видел, что глаза у него закрывались, закрывались. Он так и заснул – просто весь расслабился, уронил голову. С носа у него сорвалась капля крови, прям на песок. Я толкнул его назад, он не проснулся, только всхрапнул.

Сам я тоже лег, дрожал и дрожал, мне было холодно, и небо опять кружилось. На рассвете, все еще не в силах заснуть, я открыл глаза и уставился на океан. Увидел там маму, она сидела в воде, и волны омывали ее.

– Боречка, – говорила она. – Ты – это не только он, ты – это и я тоже. Ты же знаешь? И я тоже.

Протянула ко мне руку, и я знал, распухли у нее, размокли кончики пальцев, как из ванной вышла. В утреннем, слабом свете она была совершенно мертвая, ни кровинки в ней. И я вдруг вспомнил, как папа, целуя ее зубки да косточки, говорил:

– Только не бойся, Катечка, господи, как же я тебя забуду?

Я, наверное, это вспомнил, потому что отчетливо почувствовал отцовский запах поверх того, который источал мне океан. От этого или нет – а все-таки уснул.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!