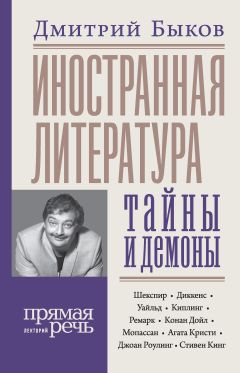

Читать книгу "Иностранная литература: тайны и демоны"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Дочка ваша? – спросил олдермен и фамильярно потрепал ее по щеке. Он всегда был обходителен с рабочими людьми, этот олдермен Кьют! Он знал, чем им угодить. И высокомерия – ни капли!

– Где ее мать? – спросил сей достойный муж.

– Умерла, – сказал Тоби. – Ее мать брала белье в стирку, а как дочка родилась, Господь призвал ее к себе в рай.

– Не для того ли, чтобы брать там белье в стирку? – заметил олдермен с приятной улыбкой.

Трудно сказать, мог ли Тоби представить себе свою жену в раю без ее привычных занятий. Но вот что интересно: если бы в рай отправилась супруга олдермена Кьюта, стал бы он отпускать шутки насчет того, какое положение она там занимает?

– А вы за ней ухаживаете? – повернулся Кьют к молодому кузнецу.

– Да, – быстро ответил Ричард, задетый за живое этим вопросом. – И на Новый год мы поженимся. <…>

Олдермен совсем развеселился. Он прижал указательный палец правой руки к носу <…> и поманил к себе Мэг. <…>

– Ну вот, милая моя, теперь я преподам вам несколько полезных советов, – сказал олдермен, как всегда просто и приветливо. – Давать советы – это, знаете ли, входит в мои обязанности, потому что я – судья. Вам известно, что я судья?

– Да, – несмело ответила Мег.

– Вы говорите, что собираетесь вступить в брак, – продолжал олдермен. – Весьма нескромный и предосудительный шаг для молодой девицы. Но оставим это в стороне. Сразу после свадьбы вы начнете ссориться с мужем, и в конце концов он вас бросит. Вы думаете, этого не будет; но это будет, я-то знаю. Так вот, предупреждаю вас, что я решил упразднить брошенных жен. Поэтому не пробуйте подавать мне жалобу. У вас будут дети, мальчишки. Эти мальчишки будут расти на улице, босые, без всякого надзора, и, конечно, вырастут преступниками. Так имейте в виду, мой юный друг, я их засужу всех до единого, потому что я поставил себе цель упразднить босоногих мальчишек. Возможно (даже весьма вероятно), что ваш муж умрет молодым и оставит вас с младенцем на руках. В таком случае вас сгонят с квартиры, и вы пойдете бродить по улицам. Только не бродите, милая, возле моего дома, потому что я твердо намерен упразднить бродячих матерей; вернее – всех молодых матерей без разбора. Не вздумайте приводить в свое оправдание болезнь; или приводить в свое оправдание младенцев; потому что всех страждущих и малых сих (надеюсь, вы помните церковную службу, хотя боюсь, что нет) я намерен упразднить. А если вы попытаетесь – если вы безрассудно и неблагодарно, нечестиво и коварно попытаетесь утопиться или повеситься, не ждите от меня жалости, потому что я твердо решил упразднить всяческие самоубийства! <…>

– А вы, тупица несчастный, – совсем уже весело и игриво обратился олдермен к молодому кузнецу, – что это вам взбрело жениться? Зачем вам жениться, глупый вы человек! Будь я таким видным, ладным да молодым, я бы постыдился цепляться за женскую юбку, как сопляк какой-нибудь. Да она станет старухой, а вы еще будете мужчиной в полном соку. Вот тогда я на вас посмотрю – как за вами будет всюду таскаться чумичка-жена и орава скулящих детишек!

Да, он умел шутить с простонародьем, этот олдермен Кьют!

– Ну, отправляйтесь восвояси, – сказал олдермен, – и кайтесь в своих грехах. Да не смешите людей, не женитесь на Новый год. Задолго до следующего Нового года вы об этом пожалеете – такой-то бравый молодец, на которого все девушки заглядываются! Ну, отправляйтесь восвояси.

Они отправились восвояси. <…> …она – в слезах, он – угрюмо глядя в землю[23]23

Перевод М. Лорие.

[Закрыть].

«В наилучшем расположении духа» олдермен дает Тоби отнести письмо, и Тоби под звуки колоколов «Упразднить! Упразднить!» отправляется в дом, где его ждет нечто совсем иное, гораздо более веселое. Там живет настоящий друг бедняков, который говорит следующее:

– Я делаю все, что в человеческих силах <…>. Я выполняю свой долг как Друг и Отец бедняков; и я пытаюсь образовать их ум, по всякому случаю внушая им единственное правило нравственности, какое нужно этому классу, а именно – чтобы они целиком полагались на меня. Не их дело заниматься… э-э… самими собой. Пусть даже они, по наущению злых и коварных людей, выказывают нетерпение и недовольство и повинны в непокорном поведении и черной неблагодарности, – а так оно несомненно и есть, – все равно я их Друг и Отец. Это определено свыше. Это в природе вещей.

На обратном пути Тоби слышит, как колокола вызванивают: «Друг и Отец! Друг и Отец!» – и сталкивается с Уиллом Ферном, которого олдермен собирается «упразднить».

Уилл Ферн, один из главных персонажей повести, виноват только в том, что осмеливается бродяжничать, хотя он просто ищет работу. В назидание его предлагают посадить в тюрьму, а в тюрьму он не может, потому что воспитывает дочь своего умершего брата, прелестную девятилетнюю девочку.

Не буду пересказывать сюжет, хотя сцена, когда этот трясущийся, несчастный Трухти несет на руках к себе домой девочку, отогревая ей ножки, относится к числу сильнейших у Диккенса. Но самая сильная в повести не сентиментальная часть. Самое прекрасное, что церковные колокола, духи церковных колоколов вызванивают не мирную проповедь, звонят не к веселью и не к радости – они взывают к гневу, они взывают к протесту. Диккенс, который пародирует, насмешничает, который выводит в повести этих запретителей, уничтожителей, упразднителей всего, благотворительных сострадальцев, впервые по-настоящему после «Приключений Оливера Твиста» (1837–1839) возглашает прямую проповедь непокорности, несмирения.

Мы, англичане, пишет Честертон, многое «взяли напрокат, особенно то, чем больше всего гордимся. Имперскую политику – из-за границы, и милитаризм, и просвещение, и даже либеральность. А вот радикализм у нас был свой, английский, как живая изгородь». Слово англичанина не расходится с делом. Он не может молча смотреть на чужое бедствие; он не будет, как русский человек, глядя на девочку со спичками, бесконечно размышлять о том, как это ужасно, как он себя при этом отвратительно чувствует. Англичанину свойствен пафос активного действия. Для Диккенса это не ниспровержение, не разрушение, не месть – это немедленное благое дело: накорми голодного, утешь обиженного, приведи домой замерзшего. И то, что этот пафос активного действия в «Колоколах» заявлен, делает эту вещь практически классикой. Я думаю, не зря Диккенс ценил ее выше всех, хотя коммерчески она была далеко не так успешна, как первая и третья.

Третья – самая успешная во всех отношениях рождественская повесть Диккенса – «Сверчок за очагом. Сказка о семейном счастье», которая экранизировалась бесчисленное количество раз, которая ставилась на сцене бесчисленное количество раз, которая почти одновременно с публикацией появилась на лондонских сценах, – и это самая слабая его рождественская повесть. Она «так уютна, что мало трогает», – жестко отозвался о ней Честертон. Диккенс «ухитрился нагромоздить в доме столько подушек, что его героям стало трудно двигаться». Это самая плюшевая из его вещей и, может быть, самая слащавая. Перед нами образцовая во всех отношениях семья, где прелестная маленькая супруга, похожая на пышку, с двухмесячным сыном на пухленьких ручках, который уже умеет хватать себя за ножки, и муж ее, возчик, «такой грубый с виду и такой мягкий в душе», не очень молодой («крепкая зрелость» сказано о нем), огромный (чтобы поцеловать жену, ему приходится сгибаться чуть ли не вдвое, но ради такого удовольствия стоило и согнуться, конечно), – и эта идеальная семья начинает нас безумно раздражать уже на первых страницах. Хочется, чтобы либо муж немедленно увлекся маленькой нянькой своего сыночка и получилась бы такая преждевременная «Лолита», либо чтобы вскрылось какое-нибудь роковое обстоятельство, например, они оказались бы отцом и дочерью, не узнавшими друг друга. Ну невозможно смотреть на это.

Раздражает и дикое диккенсовское многословие, особенно потому, что автор никому уже не должен 270 фунтов, уже ему все должны. Вот начало повести в прелестном переводе М. Клягиной-Кондратьевой, но никакой перевод ничего не сделает с этим раздражением.

Начал чайник! И не говорите мне о том, что сказала миссис Пирибингл. Мне лучше знать. Пусть миссис Пирибингл твердит хоть до скончания века, что она не может сказать, кто начал первый, а я скажу, что – чайник. Мне ли не знать! Начал чайник на целых пять минут – по маленьким голландским часам с глянцевитым циферблатом, что стояли в углу, – на целых пять минут раньше, чем застрекотал сверчок.<…>

Я вовсе не упрям. Это всем известно. И не будь я убежден в своей правоте, я ни в коем случае не стал бы спорить с миссис Пирибингл. Ни за что не стал бы. Но надо знать, как было дело. А дело было так: чайник начал не меньше чем за пять, до того, как сверчок подал признаки жизни. И пожалуйста, не спорьте, а то я скажу – за десять!

Чайник и сверчок соревнуются, кто из них поет лучше. Соревнуются они четыре страницы. То, что песнь чайника – это песня призыва и привета, обращенная к кому-то, кто ушел из дому и сейчас возвращался в свой маленький уютный домик к потрескивающему огоньку, в этом нет никакого сомнения:

Нынче ночь темна, пел чайник, на дороге груды прелого листа, и внизу – только грязь и глина, а вверху – туман и темнота; во влажной и унылой мгле одно лишь светлое пятно, но это отблески зари – обманчиво оно; небеса алеют в гневе; это солнце с ветром вместе там клеймо на тучках выжгли на виновницах ненастья; длинной черной пеленою убегают вдаль поля, вехи инеем покрылись, но оттаяла земля…

Ну полная «Песня о Буревестнике»!

Песню подхватывает сверчок, «оба они были взволнованы как на гонках» – еще страница:

Стрек, сгрек, стрек! – Сверчок вырвался на целую милю вперед. Гу, гу, гу-у-у-у! – Отставший чайник гудит вдали, как большой волчок. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок завернул за угол. Гу, гу, гу-у-у! – Чайник гонится за ним по пятам, он и не думает сдаваться. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок бодр, как никогда. Гу, гу, гу-у-у! – Чайник медлителен, но упорен. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок вот-вот обгонит его. Гу, гу, гу-у-у! – Чайника не обгонишь.

В общем, маленькая на протяжении первых пятнадцати страниц ждет своего Джона, а мы ждем хоть какого-то движения. Но ничего подобного. Джон еще долго будет умиляться двум своим маленьким крошкам и только потом, на двадцать пятой странице текста, вспоминает, что подхватил по дороге старика, но забыл о нем; теперь Джон бросается к повозке и ведет старика в дом. Действие опять замирает на вопросах-ответах, пока не появляется новое действующее лицо. Это персонаж по фамилии Калеб Пламмер, он работает на фабрике у жестокого фабриканта игрушек Теклтона – самого отвратительного диккенсовского героя. У Калеба слепая дочерь, которая совершенно не знает обстоятельств, в которых живет с отцом. А живут они «в маленьком деревянном домишке – не домишке, а потрескавшейся скорлупке какой-то». И в этом домике Калеб внушает своей слепой дочери, что они живут в роскошных хоромах, что он носит не холщовое пальто всё в дырах, а прекрасное новое пальто, которое заказано у самого модного портного в городе.

Удивительно при этом, что обычно у Диккенса такие андерсеновские пережимы не раздражают, а в «Сверчке» раздражают. Вот бедная слепая девочка еще и работает на фабрике Теклтона – вставляет куклам глаза. Своих глаз нет, а куклам вставляет. Она уверена, что ее отец молод и красив, а что он представляет из себя по описанию Диккенса – без слез не взглянешь. И всю эту повесть читать невозможно именно из-за обилия чудовищной плюшевости.

Для того чтобы как-то оправдать это произведение, Честертон громоздит целую теорию уюта как английского идеала и дает гениальное определение английского уюта: comfort which is found from discomfort или, как гениально же переводит это Наталья Трауберг, «удобство, основанное на неудобстве». Но этого уюта в «Сверчке» уже такое количество, что поневоле тянет отшвырнуть книгу со всеми ее добродетельными персонажами.

Чтобы придумать хоть какое-то движение, Диккенс сочиняет следующую историю. Выясняется, что у Калеба был сын, пропавший в Южной Америке, и старик, которого возчик подвез, – это и есть Пламмер-младший, который под седыми волосами скрывает роскошную черную шевелюру. Когда он сбрасывает седой парик, возчику начинает казаться, что его молодая жена, крошка миссис Пирибингл, влюбится сейчас в этого красавца. Следует чудовищная ночь ревности, после чего злость покидает сердце возчика, остается только любовь и грусть. Но жена ему в конце концов все объясняет, да еще вдобавок фабрикант Теклтон, который собирался жениться на прелестной молоденькой девушке, узнает, что эта прелестная девушка, оказывается, была помолвлена с молодым сыном Калеба, и Теклтон с радостью отпускает ее и, естественно, духовно преображается. И две счастливые пары празднуют Рождество, а Теклтон идет заниматься благотворительностью. Чудо еще, что не прозревает слепая дочь Калеба.

Единственное, что есть в «Сверчке» ценного, – идея седого парика на черных волосах, блистательно использованная в последнем романе Диккенса. Но, с другой стороны, как не оценить усилия автора по созданию хоть какого-то счастья? Ну захотелось человеку написать действительно добрую вещь, захотелось создать чувство уюта – сколько можно звать к протестам?!

Диккенс создал не просто мифологию Рождества, не просто ритуалы и традиции английского Рождества, они и без него бы возникли. Диккенс подарил нам ощущение Рождества и как грозного чуда, и как активного действия. Диккенс призвал нас поучаствовать в Рождестве, помочь Спасителю, приходящему в мир. И пусть иногда его призывы звучали слишком сиротно, а иногда наоборот – слишком прямолинейно, важно, что он нам напомнил: Рождество – это не просто повод для праздника, не просто сочетание веселья и веры. Рождество – это в первую очередь повод помочь Спасителю, повод вспомнить, что мы люди, повод вспомнить, зачем мы на этой земле. А это задача такая, которая исключает как всякие этические, так и всякие эстетические претензии.

Меньшей популярностью пользовались две последние рождественские повести, которые с точки зрения истории литературы представляют наибольший интерес. «Битва жизни» с подзаголовком «Повесть о любви» написана после годового перерыва. В 1847 году Диккенс не написал рождественской повести, в 1848 году вернулся к своей идее. Он хотел, как мы помним, на каждое Рождество писать по повести, но его хватило только на пять.

Сам по себе сюжет «Битвы жизни» уложился бы в одну страницу. Две сестры, Грейс и Мэрьон, влюблены в Элфреда Хитфилда. Младшая – Мэрьон, чтобы не мешать счастью старшей сестры, сбегает из дому. А тут еще подворачивается легкомысленный, промотавшийся, но обаятельный Майкл Уордн, и все думают, что она сбежала с ним. Изредка сестра получает от нее письма, что она счастлива. Через шесть лет Мэрьон возвращается, и оказывается, что все это время она жила рядом, в непосредственном соседстве, «стараясь помогать людям, ободрять их и делать добро»[24]24

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой.

[Закрыть]. Сестры счастливо воссоединились; старшая давно замужем за Элфредом, а младшая выходит за Уордна, хотя он говорит, что недостоин ее, и собирается уехать. Но он не уехал, стерпелось-слюбилось, они полюбили друг друга, и все у них стало хорошо.

Обратите внимание: в это время в английской литературе уже работают сестры Бронте, которые многому научились у Диккенса, но и в «Грозовом перевале», и в «Джейн Эйр» они посильней его, когда пишут о любви. Но «Битва жизни» примечательна в другом отношении – она примечательна концептуально. Начинается она (и тут художественные недостатки повести идут только на пользу общему впечатлению) с трехстраничного, очень длинного, совершенно, казалось бы, ненужного отступления о том, что когда-то на месте, где стоит теперь уютный домик сестер Грейс и Мэрьон, была жестокая, кровопролитная битва, унесшая десятки тысяч жизней. Очень натуралистически описано, как земля заболотилась от пролитой крови, как кровавый отсвет был в лунках от лошадиных копыт, как лежали и разлагались десятки тысяч трупов, как умирали рядом еще живые – все это как-то не по-диккенсовски.

И увенчивается это лирическое отступление огромнейшей фразой:

Если б убитые здесь могли ожить на мгновение – каждый в прежнем своем облике и каждый на том месте, где застигла его безвременная смерть, то сотни страшных изувеченных воинов заглянули бы в окна и двери домов; возникли бы у очага мирных жилищ; наполнили бы, как зерном, амбары и житницы; встали бы между младенцем в колыбели и его няней; поплыли бы по реке, закружились бы вокруг мельничных колес, вторглись бы в плодовый сад, завалили бы весь луг и залегли бы грудами среди стогов сена. Так изменилось поле битвы, где тысячи и тысячи людей пали в великом сражении.

Диккенс умел, конечно, описывать большие исторические сражения, вспомним хоть его роман «Барнеби Радж», но в «Битве жизни» натурализм уж слишком преувеличен. Однако это огромное лирическое отступление и заглавие «Битва жизни», которое вроде бы никак не соответствует сюжету, наводят на некоторые размышления.

Ну действительно: две девушки любят одного и того же – при чем здесь битва жизни? Но братья Стругацкие давно заметили, что чем меньше связей между основной и вспомогательной темой в литературном произведении, тем больше эмоциональный диапазон этого текста, тем больше читательских мыслей. Всегда надо вести, как в музыке, основную тему и побочную. И чем меньше они между собой связаны, тем больше в этот зазор поместится читательских эмоций.

И, конечно, любой читатель современный спросит себя: а что же это за огромное историческое сражение, в котором погибли десятки тысяч человек? Что Диккенс имеет в виду? Что это за гекатомба? И тут же себе ответит: да никакое конкретное сражение не имеется в виду. Это вся история человечества была одной бесконечной битвой. Вся история человечества залита кровью и наполнена стонами, и вот на ней-то растет сегодняшний сад. А в некотором отношении эта битва продолжается и посейчас. Она идет на наших глазах.

Диккенс жил в сравнительно мирной, законсервированной викторианской Англии, но не будем забывать, что это время Дизраэли, с его политикой империализма и расовой иерархии, время дипломатических битв, великих реформ, время великой империи, над которой никогда не заходит солнце, и эта империя утверждает себя в той же Индии, например, весьма жестокими методами. Так вот, удивительная диккенсовская черта заключается в том, что он воспринимает мир как сидящий на пороховой бочке. Для Диккенса христианство – это пространство непрерывной битвы. Не потому ли после мирного, плюшевого «Сверчка» он написал вещь, в которой нет ничего плюшевого, а есть два главных утверждения неуклюжей служанки Клеменси Ньюком, которая вообще-то читать умеет, но читает только два изречения – одно на своем наперстке: «Прощай обиды, не помни зла», а второе – на терке для мускатного ореха: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой».

Вот эти две великие христианские истины порождают тем не менее вечную войну. В ситуации вечной войны живут все. И мы можем только представить себе, какой трагедии для Мэрьон, какого разбитого сердца стоил ей внезапный отъезд, о котором она никого не предупредила, отъезд в никуда, о котором она никому не сказала. Что она делала шесть лет, когда ее не было в родном доме? Она участвовала в битве за каждого бедняка, за каждую истерзанную семью. Все свое время она посвятила непрерывной войне за добро. И вот об этой-то войне и рассказывает нам диккенсовская четвертая рождественская повесть. Она, чего говорить, безумно затянута. В ней нет колоритных героев, кроме, пожалуй, отца девушек («доктор Джедлер был великий философ, сокровенная сущность его философии заключалась в том, что он смотрел на мир как на грандиозную шутку, чудовищную нелепость, не заслуживающую внимания разумного человека»), зато есть два гениальных открытия. В мировоззренческом смысле это открытие жизни как непрерывной битвы, и в мирный рождественский день об этом нам надо бы помнить. А в смысле стилистическом это гениальное открытие, которое я сформулировал бы так: когда тебя мучает какая-то мысль и одновременно у тебя есть сюжет, никак к ней не относящийся, можно их соединить, и получится неплохо. Это как обед бедняка, как пицца, в которую кидается все – от апельсиновой корки до колбасного огрызка, и чем больше диапазон, тем вкуснее пицца.

Вот в жанре пиццы, бедняцкой пиццы, написана «Битва жизни». Может быть, потому, что в 1847 году Диккенс путешествовал по Италии и, как справедливо замечает Честертон, не увидел там ничего, кроме примет Англии, которую он постоянно носил с собой.

Пятая же повесть – «Одержимый, или Сделка с призраком» – сделана так, что с нее началась готическая проза второй половины XIX столетия. Это был первый скачок после «Мельмота Скитальца» (1833) Чарльза Метьюрина.

На легенде о Вечном скитальце, о Вечном жиде, об Агасфере очень долго держалась вся мировая литература, вся мировая готика. Вечный Жид в романе Эжена Сю становится сюжетообразующим мотивом, как и Калиостро в романе Александра Дюма «Жозеф Бальзамо». Постоянный странник, скиталец, которому нет приюта, – это первый мотив готической литературы.

Диккенс придумал второй, и, что самое поразительное, – почти одновременно с ним эту штуку придумали еще два человека, очень близких ему по темпераменту: Достоевский придумал «Двойника» (1845–1846), а несколько раньше, в 1839 году, Эдгар По – «Вильяма Вильсона». В «Вильяме Вильсоне» двойник – положительный герой, а повествователь – отрицательный. У Достоевского Голядкин – робкий, неуклюжий человек, но у него есть победительный двойник, которому все достается. А вот у Диккенса эта история развернута совсем своеобразно.

Редлоу – ученый-химик и профессор, главный герой, одержимый своей наукой; ничем, кроме науки, он не интересуется, но какие-то воспоминания не дают ему покоя и делают угрюмой даже убранную к празднику комнату:

…ярко-зеленый остролист на стене съежился, поблек – и на пол осыпались увядшие, мертвые ветки.

Мрачные тени сгустились позади него, в том углу, где с самого начала было всего темнее. И постепенно они стали напоминать – или из них возникло благодаря какому-то сверхъестественному, нематериальному процессу, которого не мог бы уловить человеческий разум и чувства, – некое пугающее подобие его самого.

Безжизненное и холодное, свинцово-серого цвета руки и в лице ни кровинки – но те же черты, те же блестящие глаза и седина в волосах, и даже мрачный наряд – точная тень одежды Редлоу, – таким возникло оно, без движения и без звука обретя устрашающую видимость бытия. Как Редлоу оперся на подлокотник кресла и задумчиво глядел в огонь, так и Видение, низко наклонясь над ним, оперлось на спинку его кресла, и ужасное подобие живого лица было точно так же обращено к огню с тем же выражением задумчивости.

Так вот оно, то Нечто, что уже прошло однажды по комнате и скрылось! Вот он, страшный спутник одержимого!

Некоторое время Видение, казалось, так же не замечало Редлоу, как и Редлоу его. Откуда-то издалека с улицы доносилась музыка, там пели рождественские гимны, и Редлоу, погруженный в раздумье, казалось, прислушивался. И Видение, кажется, тоже прислушивалось.

Наконец он заговорил – не шевелясь, не поднимая головы.

– Опять ты здесь! – сказал он.

– Опять здесь! – ответило Видение.

– Я вижу тебя в пламени, – сказал одержимый. – Я слышу тебя в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи.

Видение наклонило голову в знак согласия.

– Зачем ты приходишь, зачем преследуешь меня?

– Я прихожу, когда меня зовут, – ответил Призрак.

– Нет! Я не звал тебя! – воскликнул Ученый.

– Пусть не звал, – сказал Дух, – не все ли равно. Я здесь.

<…>

– Взгляни на меня! – сказал Призрак. – Я тот, кто в юности был жалким бедняком, одиноким и всеми забытым, кто боролся и страдал, и вновь боролся и страдал, пока с великим трудом не добыл знание из недр, где оно было сокрыто, и не вытесал из него ступени, по которым могли подняться мои усталые ноги.

– Этот человек – я, – отозвался Ученый.

– Никто не помогал мне, – продолжало Видение. – Я не знал ни беззаветной материнской любви, ни мудрых отцовских советов. Когда я был еще ребенком, чужой занял место моего отца и вытеснил меня из сердца моей матери. Мои родители были из тех, что не слишком утруждают себя заботами и долг свой скоро почитают исполненным; из тех, кто, как птицы – птенцов, рано бросают своих детей на произвол судьбы, и если дети преуспели в жизни, приписывают себе все заслуги, а если нет – требуют сочувствия.

Видение умолкло; казалось, оно намеренно дразнит Редлоу, бросает ему вызов взглядом, и голосом, и улыбкой.

– Я – тот, – продолжало Видение, – кто, пробиваясь вверх, обрел друга. Я нашел его, завоевал его сердце, неразрывными узами привязал его к себе. Мы работали вместе, рука об руку. Всю любовь и доверие, которые в ранней юности мне некому было отдать и которых я прежде не умел выразить, я принес ему в дар.

– Не всю, – хрипло возразил Редлоу.

– Это правда, не всю, – согласилось Видение. – У меня была сестра.

– Была! – повторил одержимый и опустил голову на руки.

Видение с недоброй улыбкой придвинулось ближе, сложило руки на спинке кресла, оперлось на них подбородком и, заглядывая сверху в лицо Редлоу пронзительным взором, словно источавшим пламя, продолжало:

– Если я и знавал в своей жизни мгновенья, согретые теплом домашнего очага, тепло и свет исходили от нее. Какая она была юная и прекрасная, какое это было нежное, любящее сердце! Когда у меня впервые появилась своя жалкая крыша над головой, я взял ее к себе – и мое бедное жилище стало дворцом! Она вошла во мрак моей жизни и озарила ее сиянием. Она и сейчас предо мною!

– Только сейчас я видел ее в пламени камина. Я слышал ее в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи, – отозвался Редлоу[25]25

Перевод Н. Галь.

[Закрыть].

Далее выясняется, что друг предал Редлоу, сестра умерла и эти воспоминания мучают ученого до сих пор. А дальше совсем гениальная штука – Призрак предлагает ученому избавиться от страшного прошлого, от страшной памяти: «Я предлагаю тебе забыть всю скорбь, страдания и обиды, какие ты знал в своей жизни!» После долгих колебаний Редлоу соглашается («Дар принят» – название первой главы повести), и Призрак злорадно говорит: «Прими от меня дар и неси его всем и всюду, куда бы ты ни пошел! Способность, с которой ты пожелал расстаться, не вернется к тебе – и отныне ты будешь убивать ее в каждом, к кому приблизишься».

Есть еще два гениальных британских текста, построенных на этом же принципе, – принципе вытесненного зла, когда все зло достается другому. Это «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона (1886) и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (1890–1891).

Повесть Стивенсона – лучшая готическая повесть, написанная в Англии. И замечательна стивенсоновская мысль, что Хайд не похож на Джекила. Джекил – спокойный, красивый шатен высокого роста, а Хайд – маленький блондин, который страшно суетлив, жутко подвижен, безумно энергичен, как всякое зло, и страшно силен физически. Помните, он забил тростью ни в чем не повинного старца, встретившегося ему на улице. Одним своим появлением он уже вызывает ужасную гадливость. И главная особенность пластики Хайда – он всегда словно ползет, словно крадется, он липнет к стене, прячется в тени стен. Кстати говоря, в России была блистательная экранизация этой повести (режиссер Александр Орлов), где Джекила и Хайда в противовес традиции кинематографической играли два разных актера. Хайда играл Александр Феклистов, а Джекила – Иннокентий Смоктуновский. И при всем том между ними было очень сильное сходство, потому что Смоктуновский обладал волшебной пластикой. В момент их взаимного преображения, как только Джекил преображается в Хайда, ему тут же становятся длинны штаны и длинны рукава, он становится страшным чучелом в огромной, не по размеру одежде. Это замечательно глубокое понимание образа.

Но ведь на самом деле это преображение придумал Диккенс. Когда Видение расстается с Редлоу, этот страшный двойник уходит в некоем виде, который самому Редлоу далеко не тождественен, – он уходит в виде ребенка.

Почему ребенка? По двум причинам, очень понятным. Во-первых, потому, что все заложено в детстве, и самое страшное в Редлоу – это его детство, он избавляется от воспоминаний детства. Но есть и вторая причина. Мы от ребенка не ждем зла. А вот сделать ребенка символом и средоточием зла – это хорошая ловушка. Если мы вспомним фильм «Звонок», разве мы ждем от девочки Самары чего-то плохого? А от детей в знаменитом фильме «Знамение»? Ребенок в качестве символа зла – очень модная сегодня вещь, но придумал это Диккенс:

Через минуту, стоя над странным существом, сжавшимся в углу, он (Редлоу. – Д.Б.) лучше разглядел его, но и теперь не мог понять, что же это такое.

Куча лохмотьев, которые все рассыпались бы, если б их не придерживала на груди рука, по величине и форме почти младенческая, но стиснутая с такой судорожной жадностью, словно она принадлежала злому и алчному старику. Круглое, гладкое личико ребенка лет шести-семи, но искаженное, изуродованное следами пережитого. Блестящие глаза, но взгляд совсем не ребяческий. Босые ноги, еще прелестные детской нежностью очертаний, но обезображенные запекшейся на них кровью и грязью. Младенец-дикарь, маленькое чудовище, ребенок, никогда не знавший детства, существо, которое с годами может принять обличье человека, но внутренне до последнего вздоха своего останется только зверем.

Уже привычный к тому, что его гонят и травят, как зверя, мальчик, весь съежившись под взглядом Редлоу, отвечал ему враждебным взглядом и заслонился локтем, ожидая удара.

– Только тронь! – сказал он. – Я тебя укушу.

Всего лишь несколько минут назад сердце Ученого больно сжалось бы от подобного зрелища. Теперь он холодно смотрел на странного гостя; напряженно стараясь что-то припомнить, сам не зная что, он спросил мальчика, зачем он здесь и откуда пришел.

– Где та женщина? – ответил мальчик. – Мне надо ту женщину.

– Какую?

– Ту женщину. Она меня привела и посадила у большого огня. Она очень давно ушла, я пошел ее искать и заблудился. Мне тебя не нужно. Мне нужно ту женщину.

Внезапно он метнулся к выходу, босые ноги глухо застучали по полу; Редлоу едва успел схватить его за лохмотья, когда он был уже у самой завесы.

– Пусти меня! Пусти! – бормотал мальчик сквозь зубы, отбиваясь изо всех сил. – Что я тебе сделал! Пусти меня к той женщине, слышишь! <…>