Читать книгу "Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки"

Автор книги: Дмитрий Хаустов

Жанр: Философия, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

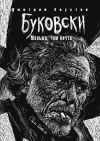

А вот Билл Берроуз. Наверное, но родился стариком, мудрым и знающим всё наперед – от алфавита до внутренностей черных дыр. Костистый, сухой, неторопливый, с гипнотически размеренной речью, Берроуз выглядел как советский шпион, как серийный убийца, как гуру. Для битников он был непререкаемым авторитетом – в первую очередь потому, что он попробовал всё, никогда не жалея себя в ходе своих пугающих экспериментов. Уильям С. Берроуз – это мозг разбитого поколения, тот самый, кого иногда называют злым гением.

*

И в том же самом, 1944 году, когда все главные разбитые уже были в сборе, случилась первая в их совместной истории трагедия. 14 августа Люсьен Карр убил Дэвида Каммерера, несколько раз ударив его ножом, затем попытавшись утопить тело в Гудзоне. По рассказам Карра, неуравновешенный Каммерер пытался изнасиловать его в Риверсайд-парке. Во всяком случае, Дэвид действительно был болезненно обсессирован Карром и поэтому, прознав, что тот вместе с Керуаком намеревался уплыть в Париж, мог пойти на многое, чтобы заставить Люсьена остаться.

Трагические события лета 1944 года описаны в совместном романе Керуака и Берроуза под загадочным названием «И бегемоты сварились в своих бассейнах». Впрочем, загадка пустяшная: авторы услышали эту хитрую фразу в радионовостях о сгоревшем зоопарке, и она им (точнее, Берроузу) понравилась. Роман был написан по горячим следам, в 1945 году, но был опубликован душеприказчиком Берроуза Джеймсом Грауэрхольцом только в 2008 году.

Повествование делится строго пополам: Берроуз пишет главы от лица Уилла Деннисона, а Керуак – от лица Майка Райко. Деннисон – бармен, устраивающийся на работу частным сыщиком (биографический факт), Райко – моряк, при этом почему-то рыжий финн. Люсьен Карр здесь представлен как Филип Туриан, наполовину американец и наполовину турок. Каммерер – это Рэмси Аллен, стареющий, седовласый, печальный. В основном Туриан рассуждает о том, что идеальное общество должно состоять из художников, а Артюр Рембо – это бог, а Аллен грустит о своей неразделенной любви к Туриану, думая о том, как помешать ему отчалить с Райко во Францию на торговом судне. Заканчивается всё почти как в жизни, разве что Туриан, в отличие от Карра, убивает Аллена – Камеррера молотком в лоб, а не ножом в сердце, сбрасывает тело с крыши, а не в Гудзон, в итоге его сажают в психбольницу, а не в тюрьму. Вопрос о художественных достоинствах этого опуса я пропущу.

Известно, что нечто подобное по следам убийства хотел написать и Аллен Гинзберг – вещь должна была называться «Песнь крови», и Гинзберг вел подготовительную работу в дневниках. Однако, прознав о том, декан Колумбийского университета настоятельно рекомендовал Аллену бросить это дело, тот последовал настояниям власть имеющего – и правильно, видимо, сделал.

В реальности история закончилась бесславно. Карр был отправлен за решетку, туда же чуть-чуть не попал Керуак, которого готовы были признать в качестве соучастника. Берроуз на время покинул Нью-Йорк. Аллен Гинзберг окончательно понял, что он – поэт.

Его ранние работы, конечно, скорее ученические, чем гениальные, но по ним хорошо видна внутренняя авторская мастерская. К примеру, молодой поэт и не пытается скрыть, что два главных влияния на него оказали американские поэты Уолт Уитмен и Уильям Карлос Уильямс.

Уитмен, разумеется, вообще изобретает американскую поэзию с нуля. Прощание с рифмой,[41]41

«То новое содержание, которое Уолт Уитмен внес в мировую поэзию, потребовало от него новых, невиданных форм. Уитмен – один из самых смелых литературных новаторов. Он демонстративно отверг все формы, сюжеты и образы, завещанные литературе былыми веками. Он так и заявил в своем боевом предисловии к «Листьям травы», что вся эта «замызганная рухлядь» поэзии – эти баллады, сонеты, секстины, октавы – должны быть сданы в архив, так как они с древних времен составляют усладу привилегированных классов, новым же хозяевам всемирной истории не нужно пустопорожней красивости…» – Чуковский К. Мой Уитмен. – М.: Прогресс, 1966. – С. 37.

[Закрыть] свободная строка, подчеркнутая предметность и вещественность содержания, а также предельная вольность в морали и этике[42]42

«Он чувствовал себя освобожденным от всяких наваждений аскетизма. Он не был бы поэтом науки, если бы в природе человека признал хоть что-нибудь ничтожным и грязным. Он не был бы поэтом идеального равенства, если бы в отношении органов тела придерживался табели о рангах, разделив их на дворян и плебеев». – Там же. С. 38.

[Закрыть] – всё это ушло в последующую американскую поэзию на правах фундаментальных ее основ. Уитмен, как власть имеющий, выступает в роли этакого национального художественного пророка: «С превеликой убежденностью и невозмутимостью Уитмен утверждает, что письмо фрагментарно и что американскому писателю следует писать фрагментами»[43]43

Делез Ж. Критика и клиника. – СПб.: Machina, 2011. – С. 80.

[Закрыть]. Гинзберг возьмет себе все вышеперечисленные элементы и попытается довести их до некоторого если не мыслимого, то скорее чувствуемого предела. Так, биограф Нили Черковски назовет битников дикими детьми Уитмена.

Уильям Карлос Уильямс, как американский поэт одного из последующих поколений и, следовательно, поэт уитменовской школы, только усилит акцент на некоторых из этих изначальных тенденций. Уильямс – предтеча американской поэтической школы объективизма, значимой в 1930-е годы. Объективистская поэзия, как видно из названия, ориентирована на объект – вопреки, соответственно, романтическим субъективистским тенденциям, примату личной эмоции и настроения, которые последовательно вычищаются из произведения. Помимо романтизма, Уильямс и объективисты также противостоят поэтике Томаса Стернза Элиота (который и сам был видным антиромантиком), который, с их точки зрения, превращал поэзию в философию, заменяя предметы идеями и абстракциями. «Не идеи о предмете, но самый предмет», – скажет Уильямс.

Его интересует только одно – построение вещного, зримого, объемного и пластичного образа. Он стремится не декларировать, не комментировать, но показывать, делать мир видимым – в слове. Такая установка естественным образом меняет поэтические акценты: на место объемлющей картине мира приходит яркая, четко выписанная деталь.

Впоследствии Гинзберг познакомится с Уильямсом, в какой-то мере они будут дружны и близки. Но уже в ранний период своего творчества он демонстрирует поразительное сходство с поэтикой старшего товарища, пока еще просто коллеги. Вот стихотворение под названием: «Обеденный перерыв каменщиков», 1947 год:

«Два каменщика выкладывают стены

погреба в свежевырытой в глине

яме за старым бревенчатым домом

с коньками, затянутыми плющом,

на тенистой улице в Денвере. Полдень,

и один из каменщиков уходит.

Молодой подручный съел бутерброд,

отбросил бумажный пакет и праздно

сидит еще несколько долгих минут.

На нем брюки из саржи, он голый

до пояса, на голове у него

желтые волосы и засаленная,

но все же яркая красная кепка.

Он лениво сидит на лестнице,

прислоненной к его ширинке,

он широко расставил колени.

Голова опущена, без интереса

он смотрит на свой бумажный пакет, лежащий в траве.

Он проводит

по ребрам ладонью и после

медленно костяшками пальцев трет

подбородок и покачивается вправо-влево

на лестнице. Котенок подходит к нему

по вершине кладки. Подручный

берет котенка и накрывает его кепкой

на какое-то мгновение.

Тут же темнеет, как перед дождем,

и в ветви деревьев, стоящих на улице

чуть ли не грубо врывается ветер»[44]44

Антология поэзии битников. – М.: Ультра. Культура, 2004. С. 107–108.

[Закрыть].

Теперь сравним это со стихотворением Уильяма Карлоса Уильямса, оно называется «Классическая сцена», 1923 год:

«Здании электростанции

в форме

красного кирпичного кресла

высотой 90 футов

на сиденье которого

сидят фигуры

двух металлических

труб – алюминиевых —

возвышаясь

над жалкими лачугами

окрестных кварталов —

из одной трубы подымается

светло-коричневый

дым тогда как другая

под этими серыми

небесами

отдыхает сегодня»[45]45

Цитата по: Зверев А. Модернизм в литературе США. С. 115.

[Закрыть].

Сходства бросаются в глаза, ибо именно в глаза бросаются выписываемые в этих стихах визуальные сцены. Такова новая поэзия: она хочет довольствоваться малым, ожидая от этого многого – ее трогает и задевает действительный мир в мельчайших его деталях, и именно этот сокрытый от поверхностного субъективного взгляда мир деталей только и может претендовать на то, чтобы быть настоящим, невыдуманным. Таково новое видение: виденье просто, видение простого, предметного, которое скрыто за непроницаемой пеленой человеческих, слишком человеческих наслоений.

*

Рано начал писать и Джек Керуак. На изначальную – еще в интенции – целостность его творчества указывает то обстоятельство, что уже первый его текст, неоконченный и потерянный, потом найденный роман «Море мой брат» 1942 года чреват основными мотивами всех его последующих произведений. В центре повествования – или в одном из его центров, потому что текст по-керуаковски децентрирован, – находится Уэсли Мартин, моряк и бродяга. То, как этот персонаж походит на будущего Дина Мориарти, а также то, что в другом центральном характере, Билле Эверхарте, угадываются черты Аллена Гинзберга, указывает на своего рода мистику судьбы, ведь во времена создания «Моря» Керуак не знал ни Гинзберга, ни Нила Кэссиди…

Мартин – человек без корней, что символически выражено его семейной трагедией. Эверхарт, напротив, корнями богат, но жаждет от них избавиться. По всему видно, им суждено было встретиться, а итогом этой встречи стало дорожное путешествие к бостонскому причалу с целью устройства на борт торгового судна. Море, которое брат всем и каждому, противостоит земле именно тем, что в нем корней не пустишь, а какие успел пустить на земле, здесь потеряешь – это текучая, гладкая, протеическая стихия, находящаяся в непрестанном гераклитовском коловращении и без устали смешивающая любые земные идентичности[46]46

«Море – это, возможно, принцип гладких пространств, гидравлическая модель по преимуществу». – Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. – М.: Астрель, 2010. С. 652.

[Закрыть]. Человек моря – это Никто, истинный протей без лица и без сущности, голый сын божий и новый, американский Адам, который может быть любым именно потому, что он никем в отдельности не является.

Однако и этот классический оптимизм богоизбранного Нового света может быть омрачен неуловимой тревогой – идет война, и где-то по водам всегда ходит хитрая, хищная смерть. Роман не закончен, потому мы вольны воображать себе любую концовку. Заманчиво, к примеру, представить, что «Вестминстер» оказался-таки торпедирован, и новоиспеченные братья нашли свой беспечный покой в морских глубинах. Это соответствует всем планам сразу: война, конечно, погубит мечту, и Новый Адам погибнет от залпов со Старого Света; тот, кто лишен всех корней, должен сгинуть в пучине морской, потому что он в некотором смысле уже в ней сгинул, стерев свое Я и порвав отношения со всем внешним миром; наконец, тот, кто хочет сбежать и оставить свои корни на земле, не найдет пути лучше, чем просто пойти ко дну, растворив в молчаливой стихии весь ворох своих глупых, ненужных воспоминаний… Однако же если бы этот роман был закончен, и если бы он был закончен именно так, то вряд ли Джен Керуак написал бы еще хоть строчку. Зачем, когда в первой же вещи с такой убедительностью явлены и начало, и конец? Однако он пишет – и, в отличие от первого опуса, публикует в 1950 году роман «Городок и город», на этот раз автобиографическое повествование, смешивающие два повествовательных плана: юные годы в промышленном Лоуэлле и взрослая жизнь в Колумбийском университете. И тут и там множество сцен и деталей из реальной жизни. Городок Лоуэлл, правда, назван здесь Гэллоуэем, однако Нью-Йорк остается Нью-Йорком. Главный герой Питер Мартин, как и его прототип Керуак, играет в школе в футбол и благодаря этому едет в большой город, в колледж. Во взрослой жизни его окружают знакомые нам персонажи: Аллен Гинзберг зовется Леоном Левински, Люсьен Карр – Кеннетом Вудом, Уильям Берроуз – Уиллом Деннисоном (как и в «Бегемотах»), Джоан Воллмер – Мэри Деннисон. Есть тут и Каммерер, падающий из окна комнаты Карра.

Многие отмечают, да и сам Керуак этого не скрывал, что «Городок и город» написан в подражание прозе Томаса Вулфа, который имел на Керуака первостепенное литературное влияние. Так, Джек как-то сказал в Вулфе: «Он открыл мне глаза на поэзию Америки, а не только на ее борьбу и кровавый пот». Томас Вулф, как позже и сам Керуак, был настоящим поэтом в области прозы. В своих импрессионистских произведениях он исследовал окружающий его американский мир, пытаясь запечатлеть его уносящийся облик. В этом было что-то от Пруста – так, и Пруст, и Вулф, и Керуак писали один большой живописный текст, формально разбитый на множество отдельных книг. В потоке сознания автора и одновременно героя-повествователя целый мир становится единым личным переживанием, обретающим свой первозданный лирический голос. Огромные эпопеи, они были призваны впервые дать голос всему миру в целом, но, как и мир каждого человека, это отдельные, разнообразные и не сводимые воедино миры. Так, «Легенда о Дулуозе» Керуака – такой же образ текущего времени, как и более ранние одиссеи Пруста и Вулфа, времени, которое в конечном итоге исчерпывает всё существующее, как несущийся водный поток (о времени и реке), – но кем должен чувствовать себя литератор, понимающий вдруг, что язык – как реальность еще более широкая и пластичная – оказывается в состоянии объять даже необъятное время?..

*

Что до Берроуза, то он стал писать еще ребенком, потом, однако, бросил, чтобы вновь начать уже состоявшимся человеком. Каким-то таинственным образом ему открылось, что литература является идеальной формой для того, чтобы проводить и фиксировать все его бесконечные и опасные экперименты с собственной жизнью.

Так, роман «Джанки» 1953 года автобиографичен порой с детальной точностью, так что подзаголовок «Исповедь законченного наркомана» приписан не ради красоты. В традиционной реалистической манере без всяких стилистических изысков, будто это пишет чуть-чуть свихнувшийся Драйзер, Берроуз рисует картины собственной жизни в Нью-Йорке 1940-х годов, когда он связался с ночным преступным миром, сам стал мелким преступником и наркоманом – как он ответствует, законченным.

Это набор бытовых зарисовок с портретным сходством – мы узнаем, как крадут и сбывают краденное, как подсаживаются на опиаты, как разводят барыг, как выискивают лояльных коновалов с заветными рецептами, как обчищают лохов в метро, узнаем о том, чем травокуры отличаются от морфинистов, сколько нужно времени и сил, чтобы плотно подсесть, о том, какие трудности поджидают торчка, решившего вдруг переквалифицироваться в торговца. А еще о том, как вычислить стукача и что с этим делать, что делать также, когда совсем нет денег, а самое время вмазаться, наконец, когда появилось желание слезть. Словом, много полезных вещей о том, как скатиться на самое дно.

Берроуз скуп на оценки и моральные увещевания, он скорее портретист и в каком-то смысле пейзажист-урбанист, но не аналитик. В книге очень много информации и очень мало литературы, так что она скорее походит на серию журналистских очерков, вдохновленных знаменитым текстом Томаса де Квинси вековой давности. В целом, зная Берроуза по поздним работам, трудно признать в «Джанки» руку мастера – трудно, но всё-таки можно, потому что будто научная ясность слога была присуща ему всегда. Однако не здесь Берроуз становится Берроузом.

Не здесь и не в тексте под звучным названием «Гомосек», он же «Пидор» (Queer), который датирован, как и «Джанки», 1953 годом. Это, говоря условно, гомосексуальный любовный роман, который предельно скучно читать, с изрядной пока еще целомудренностью повествующий о жизни некоего Ли (девичья фамилия матери Берроуза) в Мехико, о жизни суровой, наполненной витиеватыми рефлексиями о своей гей-натуре и более или менее успешными ухаживаниями за юным студентом Юджином Аллертоном, который, как порой кажется Ли, «недостаточно педик». Сам Ли, напротив, достаточно педик, и он готов с этим жить, возможно даже гордо и царственно. Между прочими важными делами Ли с Аллертоном говорят ни о чем, стыдливо совокупляются, принимают наркотики и выпивают, ходят в кино на «Орфея» Жана Кокто с его любовником Жаном Маре в главной роли (на что же им еще ходить?), наконец, путешествуют по Южной Америке без особенной на то цели.

Ли утонченно интеллектуален, он готов говорить о политике, о теории шахматной игры, о том, что зовется gay pride, и о многом прочем. Аллертон же, в свою очередь, подает голос редко, лениво и, в общем, весьма односложно. Всё тонет здесь в сонной жаре и невыносимой скуке, которая прежде всего опустошает самих героев. В конце концов след Аллертона, который и так походил на мираж из мексиканской пыли, теряется, рассеиваясь на бесконечном оранжевом горизонте. Его, возможно, и вовсе не было, как не было всего прочего, о чем тут лениво рассказано. Берроуз писал о себе и о своей жизни в Мексике. Не будем судить, стоило оно того или нет.

Значительно более важная и, безусловно, талантливая вещь – это «Письма Яхе», раннее путешествие Берроуза на древнюю территорию эпистолярного романа, его путешествие на край цивилизации, погружающейся в ночь, и дальше, намного дальше. Удивительна эта причудливая смесь прозрачной и отточенной классической прозы, выдающей в литературном террористе Берроузе действительно сильного стилиста, владеющего пером явно не хуже пипетки, и новаторской постмодернистской экспрессивной эклектики, из которой очень скоро выйдет весь морок «Голого завтрака».

Ретроспективно ясно, что певец Интерзоны, агент-литератор Билл Ли рождается прямо здесь, в странных письмах из 1950-х, письмах с того – буквально с того – света. Точка рождения писателя парадоксально агеометрична: это подвижная точка пересечения границы, делезианская линия детерриторизации, где фигура превращается в число, во взбешенном пунктире которой проявляется письмо и исчезает писатель. Человек по имени Уильям Сьюард Берроуз движется на юг, всё южнее и южнее – Техас, Мехико, Панама, Южная Америка, – чтобы исчезнуть, раствориться в письме, по сюжету – в бреду, которым, по Делезу, письмо и является, в горячечном бреду от таинственного шаманского наркотика Яхе (Айяхуаска), приход от которого становится точным определением всей литературной игры. Это путь автора, путь литературной инстанции, на котором теряют лицо, чтобы обрести тысячу лиц, видеть мир ницшеанской тысячью глаз, как у достославного Аргуса. Это путь Данте, путь Одиссея в ад и в Аид, путь Ахава за Белым китом, путь Марлоу в самое сердце тьмы по черной-черной реке или путь его киноверсии Уилларда – по реке желтой-желтой. Одним словом, это архетипическое путешествие к сокровенному основанию самости, в средоточии которой неизбежно таится ужас, тот самый, который засох на губах безумного торговца или полковника Куртца: Horror, horror…

Как это ни странно, но именно он – ужас, экзистенциально мучительный, не только в становится спасительным – художественно. Неслучайно сперва путешественник чувствует себя хуже некуда в этом низшем из миров: «Поездка в этом месте отозвалась в моем желудке депрессией и ужасом. Всюду высокие горы. Разреженный воздух. Местные жители щеголяют в шляпах с широкими полями, их глаза красны от дыма. Отличный отель со швейцарцем-управляющим. Я прошелся по городу. Уродливое, ничтожно выглядящее население. Чем выше в горы, тем уродливее местные жители. Это район лепры»[47]47

Берроуз У. Письма Яхе. – М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 33.

[Закрыть]. И далее: «Ощущение ужаса, что можно окончательно застрять в этом месте. Этот страх сопровождал меня на всем пути через Южную Америку. Ужасающе болезненное ощущение окончательной безысходности»[48]48

Там же. С. 85.

[Закрыть]. Но всё меняется там, где открываются ворота Яхе, древние, как сам мир: «Яхе – космическое путешествие во времени. Комната, казалось, сотрясалась и вибрировала при движении. Кровь и сущность многих рас – негров, полинезийцев, горных монголов, кочевников пустыни, полиглотов Ближнего Востока, индейцев, – новых рас, еще не зачатых и не рожденных, еще не воплощенные сочетания проносятся сквозь мое тело. Миграции, удивительные путешествия через пустыни, джунгли и горы, стазис и смерть в закрытых горных долинах, где растения вырастают прямо из скалы и огромные ракообразные вылупляются внутри и проламывают панцирь тела, в каноэ с выносными уключинами через Тихий океан к острову Пасхи. Составной город, где весь человеческий потенциал разбросан на огромном безмолвном рынке»[49]49

Там же. С. 115–116.

[Закрыть]. Страх отступает, потому что всё смешивается со всем, нет больше времени и пространства, одно над-генетическое сродство всего сущего. И позже, когда Аллен Гинзберг посылает свои письма из той же дыры, вновь исполненные страха и тошноты, Берроуз, прошедший через всесмесительную магию Яхе, отвечает уверенно: «Дорогой Аллен. Нечего бояться. Vaya Adelante. Смотри. Слушай. Услышь. Твое сознание АЙАХУАСКИ более ценно, чем „Нормальное Сознание“. Чье „Нормальное Сознание“? К чему возвращаться? Почему ты удивлен тем, что можешь видеть меня? Ты следуешь по моим стопам. Я знаю путь. И да, знаю эту область лучше, чем ты думаешь»[50]50

Там же. С. 145–146.

[Закрыть].

Писатель рождается тогда, когда человек умирает перед лицом своего внутреннего кошмара, приносит себя себе же в жертву, чтобы родиться вновь. Там, на самом дне самости, его ожидает сокровище – чистый прообраз его языка, то есть язык обретенный. Тот архетип, что явился Берроузу в откровении Яхе, – это видение Собранного Города, этакого Эльдорадо на тысячу врат, изломанного пространства всех его будущих произведений. Видно, что в этом видении Биллу Ли открылось какое-то важное знание: так, ответные письма Гинзберга – это в основном кошмары, ответы Берроуза – уже обретенная мудрость, а не страх.

Не сказать, что «Письма Яхе» – самый заметный роман Берроуза, но с точки зрения его становления он, на мой взгляд, самый важный (к тому же, опять-таки субъективно, он лучше всего написан). Здесь возникает литература – и в этом смысле более ранним «Джанки» и «Гомосеку» до литературы как до Священной Горы, как до Марса.

В 1940-е и отчасти в 1950-е битники держатся сами по себе, почти неприступно. На идеалы и ценности молчаливого поколения им глубоко наплевать, и всем своим поведением они демонстрируют это вызывающее пренебрежение. Так, студенты престижного университета, они проводят почти что всё свое время не в душных аудиториях, но на улицах – среди проституток и хастлеров, алкоголиков и наркоманов, безумцев, преступников и непризнанных поэтов. Их интересует настоящая жизнь, та самая, которую можно выделить лишь средствами объективистского письма.

Аллен пытается свыкнуться с тем, что он гомосексуалист. Он даже спит с Керуаком, но тот не испытывает по этому поводу никаких восторгов – эксперимент экспериментом, но он же стыдливый католик…[51]51

Miles B. Allen Ginsberg. Beat Poet. P. 66.

[Закрыть] Гинзберг страдает, влюбленный в Керуака, но вскоре это проходит, развеявшись на ветру многих и многих случайных связей. В какой-то момент он оказывается на распутье: «Двадцатилетнего Аллена толкали сразу в двух направлениях. С одной стороны была Колумбия и амбиции его отца. С противоположной были Рембо, поэзия и безумие; наркотики, преступники и мир дна»[52]52

Ibid. P. 73–74.

[Закрыть]. Аллен выбирает поэзию, что бы там ей ни сопутствовало.

Сам Джек не сидит на месте – он возвращается в торговый флот, затем просто странствует по своей огромной стране, записывая всякий нетривиальный – а впрочем, и тривиальный тоже – опыт. Берроуз, успевший попробовать всё, что было можно, в Нью-Йорке, срывается с места и вместе с Джоан Воллмер движется к югу: Луизиана, Техас, Мексика. Он продолжает экспериментировать с наркотиками и литературой.

6 сентября 1951 года в Мехико пьяные Берроуз и Джоан решили поиграть, как они говорили, в «Вильгельма Телля», то есть метко пострелять. Джоан установила на голове некий предмет – до сих пор не совсем ясно, что именно это было, но чаще всего называют стакан, – Билл выстрелил и попал жене в голову. Джоан умерла, Берроуз пошел под суд, однако стараниями адвоката скоро оказался на свободе.

После смерти жены Билл приступает к активной писательской деятельности. Позже он скажет, что, если бы не убийство Джоан, он никогда бы не стал писателем.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!