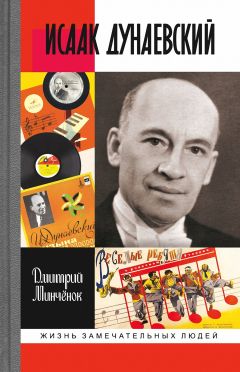

Текст книги "Исаак Дунаевский"

Автор книги: Дмитрий Минченок

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Иногда вдруг в середине разговора Дунаевский отходил в сторону, пристраивался в уголке и, не обращая уже никакого внимания на то, что происходит вокруг, начинал писать музыку. Кто видел это в первый раз, поражался.

Сочинение музыки при адском шуме и грохоте, на уголке стола вместо рояля – это казалось магическим или цирковым аттракционом. Именно это свойство Исаака не в последнюю очередь способствовало росту его популярности и появлению слухов. О нем стали говорить как о музыкальном мессии.

Исаак Дунаевский сразу обратил на себя внимание. Он почти не прикладывал к этому усилий – мелодии сами из него «перли», ему оставалось только наиболее картинно их подавать. И он эту картинность создавал. Поза была не в общении с окружающими, а в манере творить. Его искусство, музыкальная пафосная гармония, придуманная им, очень легко, без натяжки, становились на котурны. Позже кто-то найдет у Станиславского объяснение феномена Дунаевского – способность к публичному одиночеству. Тогда же это было просто чудом, чудом, которое устраивал Гари Гудини. Зимой 1924 года молодой Исаак Дунаевский, благодаря растущей популярности, переходит в театр «Палас» по соседству с «Фанерным театром».

Собственно, слово «переход» не совсем точно отражает ситуацию. В «Палас» уходит Ильин, фантазии которого на тот момент были самыми оригинальными и передовыми. Скетчи Ильина нравились московской публике, мелодии Дунаевского казались свежими и ни на что не похожими. Даже в огромной Москве стали говорить о Исааке как о человеке, которого долго ждали и который может творить чудо.

Это были последние годы вымытых стекол магазинов при нэпе. К моменту приезда Исаака Дунаевского витрины еще ломились от товаров. Вновь открылся бывший магазин Елисеева. По старой памяти его именовали Елисеем. В Охотном Ряду на лотках лежали метровые осетры. Торговки артистично зазывали покупателей. Кому в голову могла прийти мысль, что и молодость кончится, и это изобилие пройдет? Никому. Как и то, что вместе с эпохой канет в Лету пиршество юмора и смеха…

Говорить, что кто-то, включая Дунаевского, работал в театре сада «Эрмитаж», неправильно. Театров было несколько, и назывались они по-разному: «Фанерный театр», «Палас», «Нерыдай». Тот театр, где Исаак начинал, не был ночным кабаре. Таковым был «Нерыдай», в котором играла Рина Зеленая. В «Нерыдай» хорошо кормили, потому что туда ходили нэпманы. В «Фанерном» – он же «Вольный театр» – не кормили вовсе, и публика там была попроще, поэтому артисты из «Фанерного» завидовали труппе «Нерыдай».

Исааком Дунаевским восторгался Владимир Хенкин. Мэтру российского смеха было чуждо чувство боязни другого таланта. Ему, наоборот, импонировало, что одаренный юноша сочинял для него музыкальные произведения. Их совместное творчество началось во время приезда Хенкина в Харьков в 1922 году: Хенкин читал свои рассказы под музыку Дунаевского.

С гражданской женой Хенкина Еленой Дмитриевной Ленской – стройной, красивой, темпераментной танцовщицей – связано множество забавных историй. Она была настоящей «богемкой», всегда умела пошутить и пустить шутку по всей Москве. Вроде бы именно она познакомила Клаву Судейкину, сестру Зинаиды, будущей жены Исаака, с Леонидом Оболенским, начинающим актером, тоже, кстати, из старинного дворянского рода, с которым тесно дружила. В числе ее приятелей был и Виктор Латышевский. Оба актера начинали свой путь в качестве акробатических танцоров у знаменитого хореографа Касьяна Голейзовского. Позже Ленская блистала на лучших московских концертных площадках в паре с танцорами Большого театра.

Неизменная и влюбленная подруга Владимира Хенкина была единственной женщиной, которую мужчины допускали на свои творческие советы. Все эти замечательные люди были очень разными и в семейной жизни, и в творчестве. Например, Алексей Алексеев говорил: «Я при посторонних не могу работать. Ни сочинять, ни поправлять. Я стесняюсь». Хенкин ему возражал: «А я люблю, чтобы меня слушали, потому что мне это нравится».

Хенкин мог пристать к любому, даже малознакомому, актеру с просьбой послушать его и высказать свое мнение о работе. Так проявлялась не только природа его актерского таланта, но и особенность характера. Он был ярко выраженным экстравертом, ничего не стеснялся, доходя даже до определенного бесстыдства в молодости. Чувство безгреховности счастливо уживалось с его талантом. Несмотря на маленький рост и тщедушное телосложение, он был стопроцентный мужчина. А Алексеев, наоборот, педант и чистюля, всегда наглухо застегнутый, в неизменном пенсне, жил с ощущением какого-то греха, поэтому природа его таланта была другой.

Рина Зеленая, которая хорошо знала заядлого преферансиста Хенкина, вспоминала: «У этих актеров в Москве были квартиры, мебель, они играли в преферанс и бывали очень удивлены, когда на афишах рядом с ними такими же крупными буквами появлялись вдруг наши имена. Хотя относились они к молодым актерам с большой симпатией и интересом, принимая охотно в свою компанию, повторяя наши выдумки и остроты».

Тогда были другое время, другая психология. На гастролях на юге ходили в горы пешком, даже на Ай-Петри. А маститые Хенкин, Алексеев, Смирнов-Сокольский, Поль и другие не ходили вообще, а целыми днями играли на пляже в карты. Однажды кто-то из молодых актеров спросил Николая Плинера, острохарактерного комика:

– Николай Матвеевич, почему вы такой бледный? Вы совсем не загорели, а ведь театр уже целый месяц в Крыму!

Он печально ответил:

– А мне на солнце нельзя сидеть.

– Что у вас? Сердце?

– Нет. Карты. Карты на солнце просвечивают. Играть нельзя.

Случалось, они и ночами играли, до рассвета.

Это были великолепные отголоски старого антрепризного театра, в котором ценился не интеллект актера, а его умение играть в карты и пить водку, не хмелея. Карточный выигрыш иногда становился единственным шансом прокормиться, а проигрыш – последним толчком, чтобы снова попасть в кабалу к какому-нибудь жулику-антрепренеру. И наконец, карты являлись самым доступным досугом в актерской среде.

В середине 1920-х годов «старорежимные боги» еще умудрялись сохранять свои барские привычки. Александр Иванович Сумбатов-Южин, представитель княжеского рода, актер, драматург, руководитель Малого театра, был чем-то вроде мамонта. Луначарский водил смотреть на него зарубежных корреспондентов. Сумбатов-Южин являл собой живой пример того, что старым специалистам при большевиках живется не так уж плохо.

Исаак Дунаевский впитывал всё, как губка: рассказы о былых розыгрышах, старых кумирах, новых кутилах – и даже перебрасывался в преферанс со знаменитыми стариками. Он вошел в ту команду легендарных преферансистов, куда входили блестящий комический актер с короткой фамилией Поль и Хенкин. Постоянным партнером по преферансу у Дунаевского на долгие годы стал его близкий друг, блистательный конферансье Александр Менделевич.

Александр Абрамович Менделевич был на 14 лет старше Исаака. В памяти старших товарищей Исаака Осиповича он остался вечно препирающимся с молодым композитором. Спор вспыхивал моментально: то Исаак неправильно посчитал, то Менделевич не ту карту взял.

Тут необходимо упомянуть об одной характерной черте Дунаевского, которая проявилась во время игры в преферанс. Он был патологически честен и просто не умел врать. Конечно, ему случалось говорить неправду своим близким и даже жене. Но обман продолжался недолго, и он рассказывал все, как есть.

Конферансье Алексеев вспоминал: «Вел ли он спор о современной музыке, о новой песне, препирался ли из-за неправильного хода в преферансе – все было для него важно, все утверждалось или отрицалось с огромной убежденностью в своей правоте, которую он отстаивал со всей душой. Может быть, поэтому и музыка Дунаевского всегда убеждает, никого не оставляет безразличным».

Сейчас трудно назвать дату, когда произошло знакомство стариков-актеров с Дунаевским. Алексей Алексеев вспоминал, что он встретился с Исааком в Москве только в 1921 или 1922 году. А сам Исаак никогда не упоминал, что в это время он уезжал из Харькова. Память подводит всех, как висельника веревка. Тем не менее именно зимой 1924/25 года, когда Исаак ушел вместе со всеми переругавшимся Павлом Ильиным в театр «Палас», он знакомится со «сливками» московской богемы: Николаем Эрдманом, Верой Инбер, Михаилом Вольпиным. Тогда же на его горизонте появляется композитор Матвей Блантер, с которым бок о бок, соперничая и соревнуясь, они будут создавать советскую песенную классику. Со всеми текстовиками того времени у Дунаевского сложатся доверительные, но не более, отношения.

Молодой Исаак ни с кем крепко не сдружился. Это одно из свойств его талантливой души. Его приятель и соратник Моисей Осипович Янковский считал, что «человеческие связи Исаака Осиповича в первый московский период – с 1924 по 1929 год – были поверхностными, они в дальнейшем не закрепились». А навык беспечного отдыха после спектакля сохранился. То была жизнь, целиком отданная комедийным театрам столицы, в которых проводятся все дни и вечера. Трудный рабочий день заканчивался после спектаклей веселым отдыхом с теми же артистами, музыкантами, писателями.

Почему это происходило? Можно сразу сказать: все заслоняла музыка. Но эта версия грешит литературностью. Существует психологически точно выверенная гипотеза. Характер детского воспитания Исаака, природа дарования были, несмотря на внешнюю ершистость, мягкими и нежными. Лучшими собеседниками для Исаака, ценившего нежную сторону дружеских отношений – мягкость, деликатность, – являлись женщины. С мужчинами, как правило, крепкой дружбы не возникало. Они не могли или не умели с той степенью внимательности, которая требовалась Исааку, его слушать. Скорее, в компании себе подобных Исаак был как яркая комета, а не как постоянное светило или планета. По-настоящему нежным, лиричным, патетичным, восторженным он становился только в компании женщин.

Алексей Алексеев вспоминал:

«Кто-то привел однажды молодого невысокого человека. Познакомились.

– Алексеев.

– Дунаевский.

Лицо обыкновенное, но жесты стремительные, глаза озорные. Фразу не дослушает – понимает с полуслова, спорит… Обещал прийти и принести что-нибудь из своей музыки.

Не пришел и не принес».

Именно так воспринимали Дунаевского очень многие его современники. Он был обаятелен, стихийно талантлив и при этом стихийно нарушал сроки, иногда подводил со сдачей в точные сроки музыкальной рукописи. Алексеев резок, но точен в своем наблюдении. Зато так началось долгое приятельствование, которое попортило Дунаевскому крови и нервов.

«Сидели мы, – вспоминает Алексеев, – после концерта за столом небольшой компанией: Владимир Хенкин, Виктор Хенкин, Дунаевский и я. Разговор, конечно, шел о песнях. Виктор стал жаловаться на отсутствие хорошего репертуара.

Дунаевский, не дослушав, как всегда перебивает: “Считайте, что композитор у вас уже есть!”».

Виктор Хенкин умоляюще обращается к Алексееву: «Алеша, сочините текст».

«Я не поэт», – отвечает артист Алексеев.

Дальше начинается игра в скромность: тот не поэт, а этот не балерина. Играют все: кто кого перескромничает. За исключением Дунаевского. Тот стремится быть всеми сразу, согласиться со всеми предложениями сразу. Манера речи, стиль общения – все наполеоновское. «Пришел, увидел, победил», а иначе бы и не пришел, и не увидел, и не победил бы.

Дунаевский говорит Алексееву: «Поэт вы, конечно, никакой. Но для пустяка, для песенки, вас хватит, судя по предыдущей продукции. Психология шута вам более или менее сродни. Попробуйте».

Обидеть он нисколько не боялся, если знал, что находится среди друзей, которые поймут любую шутку. Сказать подобное в лицо мастеру литературного жанра мало кто бы осмелился.

Алексеев сначала не нашелся, что ответить, а потом стал думать. Конечно, для него шаг от шута до конферансье – только один. И вдруг его озарило.

В 1910 году умер Марк Твен. Когда об этом узнали в Одессе, то решили сочинить некролог и отправить его вдове покойного. Некролог поручили написать Александру Куприну, который в это время жил в Одессе. Его долго искали и наконец нашли пьяным на даче. Таким же пьяным его привезли в редакцию и попробовали растолковать, кто умер. Куприн, недолго думая, написал некролог, состоящий из двух слов: «Умер смех». А остальное дописал на следующее утро.

Алексеев вспомнил эту емкую фразу и предложил Дунаевскому написать музыку на стихи про шута. Что должно быть содержанием песни, он четко представлял.

И гроб шутами окружен,

И слышен наглый хохот чей-то,

И мерный погребальный звон,

И скрипки, бубенцы и флейты…

Это было довольно удачное подражание Николаю Гумилеву. Дунаевский охотно написал музыку и посвятил ее Владимиру Хенкину.

Переезд в Москву обернулся нескончаемыми бытовыми проблемами. Денег было мало, соблазнов – много. В 1925 году столица еще оставалась раем для любителей вечерней и ночной жизни. Бесчисленные музыкальные кабаре и театрики соревновались между собой в зрелищности программ, в творческих изысках. Но артисты получали за свой труд гроши. Дунаевский не являлся исключением, он испытывал большие материальные затруднения.

Зимой 1924 года Ильин предложил Дунаевскому перейти в театр «Палас» на должность музыкального руководителя. Еще ничего не предвещает будущего взлета. Кроме гениального дара сочинять мелодии, Дунаевский ничем другим еще не обладает. Перед ним стоят вполне обыденные цели. Он, конечно, хочет прославиться, но навряд ли в масштабах всей страны.

Исаак охотно согласился. Работая в «Паласе», он познакомится с людьми, которые впоследствии составят элиту советской эстрады.

В то время тусовка представителей московской богемы была очень разношерстной как по возрасту, так и по таланту. Среди артистов выделялся один человек – Миша Гаркави, который потом станет играть во многих спектаклях с музыкой Дунаевского. «Братом короля» в тусовке эстрадных артистов считался Борсамбор – Борис Борисов. Именно он предложит Дунаевскому сочинить музыку для водевиля «Лев Гурыч Синичкин». «Вторым братом короля» считался Сергей Антимонов.

Для своих друзей-актеров Дунаевский написал уморительно смешную музыку для спектакля «К.Р.З.Т.», который показывали в «Фанерном театре». Официально он назывался «Вольный». По этому поводу актеры шутили, что их театр вольный настолько, насколько фанера крепкая.

Как шутили в то время? То, о чем болтали за дружеским столом, запоминали и выносили на суд общественности. Именно так придумали шутливый подзаголовок «К.Р.З.Т.». Его поместили на афишу: «Автор просит видевших пьесу не рассказывать про нее другим». Афиша с таким обращением к публике имела большой успех.

Лучше других об атмосфере тех лет рассказывает все тот же Алексеев. Его воспоминания довольно точны.

Сергей Антимонов был когда-то одним из лучших актеров «Кривого зеркала». Он хорошо писал и обладал совершенно особым юмором. Ни капельки не наигрывая, он говорил тихим, напевным голосом, а в зрительном зале не прекращался гомерический хохот. Всенародная популярность пришла к нему после роли шпрехшталмейстера в фильме «Цирк» Григория Александрова. Именно Антимонов стал автором либретто одной из первых оперетт Дунаевского.

В середине 1920-х годов у Исаака Дунаевского существовал, пожалуй, единственный соперник на музыкальном фронте. О нем сейчас очень мало вспоминают. Он умер в эпоху, когда еще не было ни магнитофонных записей, ни телевидения. Юра Юргенсон – самый знаменитый завмуз 1920-х годов. Он первый в СССР начал петь, не имея голоса. Позже, с легкой руки конферансье Алексеева, его назовут «родоначальником советского шансона». Именно его способность музыкальной импровизации была близка возможностям Дунаевского. Он садился за рояль и сиплым голосом напевал романсы. Алексеев считал его более талантливым, чем Александр Вертинский. Но расцвету его таланта помешала смерть в 1926 году.

Юргенсона все называли «Ю. А. Ю». Имя, отчество и фамилия Юрия Александровича Юргенсона начинались с этой протяжной декадентской буквицы. Он один из первых в богемной среде начал употреблять маленькие дозы кокаина. В 1920-х годах кокаин без проблем покупали в различных артистических кафешках. Его завозили из Афганистана. Начинающие поэты и музыканты предпочитали творить в полубессознательном состоянии. Возможно, в этом они опередили французов с их «автоматическим творчеством».

Нельзя не вспомнить и об обаятельном Феде Курихине. В 1930-е годы в советском кино за Федором Николаевичем закрепилось амплуа комика второго плана. В «Веселых ребятах» Григория Александрова с музыкой Дунаевского он сыграл роль кучера катафалка, который танцует и поет вместе с Любовью Орловой:

Тюх, тюх, тюх, тюх…

Разгорелся наш утюг.

А в фильме «Цирк» Федор Николаевич сыграл роль незадачливого старого морячка, который пробует протолкнуть в цирк свою особо одаренную собачку.

Алексей Алексеев вспоминал о нем: «Маленький, хриповатый, с не очень ясной дикцией, когда заторопится, но неистощимо изобретательный в приемах, гениальный в изобретении красок грима. Театральные критики и завсегдатаи звали его мастером эпизода. Он был очень трогательным в семейной жизни. Над ним постоянно шутили и прохаживались по этому поводу».

Рина Зеленая рассказывала: «Жена Курихина, Леша Неверова, была очень высокая красавица, на голову выше мужа. Она пользовалась невероятным успехом, имела тучи поклонников, вызывая ревность Курихина и заставляя его страдать. Нередко в размолвках супругов принимала участие вся театральная труппа. Однажды на летних гастролях случилось непредвиденное. Какая-то дама неожиданно для Леши Неверовой влюбилась в Федора Николаевича. Возмущенная Неверова запретила Курихину разговаривать с ней. А поклонница подстерегла Курихина на улице и пошла рядом с ним. Неверова увидела их из окна. Когда Курихин пришел домой, жена стала на него кричать. Крики услышала их соседка, актриса Судейкина».

Эту историю Рине Зеленой поведала одна из сестер Судейкиных: либо Зина, будущая жена Исаака Осиповича, либо ее сестра Клава. Сама Рина не уточнила, кто именно.

Продолжение этой истории следующее. Вдруг в комнате супругов стало тихо. Судейкина решила посмотреть, что происходит, вошла к ним и увидела такую картину: маленький, худенький Курихин лежал на полу, а Неверова, навалившись на него, старалась воткнуть ему в горло кинжал, который недавно подарил поклонник-грузин. Курихин с огромным напряжением, двумя руками едва удерживал руку жены, изо всех сил борясь за свою жизнь. Будущей жене Исаака Осиповича принадлежит честь спасения Феди Курихина. Она подбежала к Неверовой и вырвала кинжал. Та опомнилась, вскочила, бросилась к ней на шею и зарыдала, причитая: «Какие все люди гадкие». Тем не менее даже после этой сцены Курихин и Неверова не развелись. По всей видимости, они даже в быту играли парную роль комической жены и ее мужа.

Как это ни странно, в мифы о комических актерах не попадают драматические или идеологические моменты их жизни. Например, мало кто теперь знает, что в Москве на том месте, где сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому, до 1946 года находились обелиск и статуя Свободы. Перед железобетонным граненым карандашом стояла женщина в тоге, «списанная» с античных скульптур. Эту женщину, по версии Алексеева, скульптор Андреев лепил с комической актрисы Евгении Алексеевны Хованской, которая сначала была актрисой театра «Кривое зеркало», потом ушла в «Летучую мышь», затем поступила в Театр сатиры (там пайки были больше) и закончила свою карьеру во МХАТе.

Женечка Хованская показала Дунаевскому танец, чтобы он усовершенствовал для нее музыку. Танец был забавный. Актриса танцевала одна. Партнеры были воображаемые. Точнее, она их изображала с помощью рук, расставляя их на разную ширину. Все остальное Хованская делала лицом, причем очень понятно. Первым ее кавалером выступал туповатый, маловыразительный чиновник. Следовал хлопок ладоши, и приходил новый кавалер – напористый военный. Женечка закидывала руки куда-то очень высоко, давая понять, что ее кавалер огромного роста. Потом приходил нежный любовник – он был маленького роста и худой. И наконец, появлялся законный муж-ревнивец. Это был старый номер, который она сочинила еще вместе с Алексеевым в дни нэпа.

Алексеев познакомил Исаака Дунаевского с Тамарой Церетели. Она обладала роскошным меццо-сопрано, пела строгие академические оперные арии и объехала весь Советский Союз, собирая полные залы. Но Церетели любила и озорную песню, стильный романс. Ее тянуло на все «сладенькое» и душещипательное в искусстве, примерно так же, как маленькую девочку тянет на шоколад, а взрослеющую девушку на мелодраму. Огромный темперамент грузинки был совершенно лишен всякой цыганщины, модной в то время, то есть томных выкриков, закатившихся глаз, когда зрачков не видно – одни белки, будто актриса сбежала от модного психиатра Ганнушкина.

Такая манера в те годы почиталась за эталон пения на эстраде. Подобные романсы просили писать молодого Дунаевского многочисленные актрисы, вдруг объявившие себя его подругами. Чтобы было побольше завываний, чтобы можно было неожиданно оборвать песню и вскрикнуть, как будто на сцену выбежала мышь. А еще драматические актрисы, исполнявшие романсы, очень любили перейти от шепота к крику. Всего этого у Тамары Церетели не было. Дунаевский и Церетели сохранили на протяжении всей жизни ровные творческие отношения, хотя он для нее специально ничего так и не написал.

Замыкал фантастический ряд людей, с которыми Исаак познакомился в Москве, хореограф Касьян Голейзовский. Голейзовский! Как уже говорилось, он первый вывел на сцену обнаженных девушек и юношей. Ох и доставалось ему за это! Но постепенно зрители к этому привыкли.

Голейзовский ставил спектакли практически во всех театрах, где звучала музыка и танцевали актеры. У него было совсем немного «соперников» в хореографическом мире. Прежде всего, Лев Лукин, про которого говорили «эстетствующий», и Николай Фореггер – «эксцентричный». Все, что они делали, по мнению решительных и строгих судей той поры, было надуманно, нарочито и непонятно. Они усиленно эксплуатировали эротическую музыку. В балет пришло то, что всегда в нем подразумевалось, но никогда не озвучивалось.

У Голейзовского опыт эротического балета был наиболее удачным. Больше всего перед выходом на сцену актеры волновались о том, как их воспримут сидящие в первых рядах пожилые тети и дяди с моноклями в глазу и вставными челюстями во рту. Говорили, что Голейзовский кощунственно разрушает каноны классического балета. Его то выгоняли из Большого театра, то опять звали. Но в 1920-х годах судьба к нему благоволила, вернее, не судьба, а первый нарком просвещения Анатолий Луначарский, благодаря заступничеству которого «все шло путем».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?