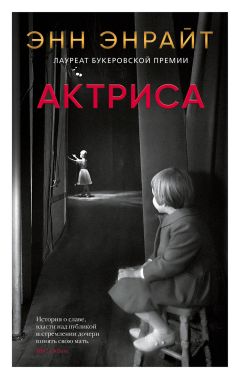

Текст книги "Актриса"

Автор книги: Энн Энрайт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Бойд медленно продвигался к цели, не видной остальным, и со временем обрел могущество. Безусловно, это нельзя ставить ему в вину. Он никогда не был «талантливым», что бы под этим ни понимать. Ему не нравилось выходить на сцену – подозреваю, что это вызывало у него отвращение. Он предпочитал наблюдать за людьми и тасовать их у себя в голове. Именно этим и занимаются продюсеры. Бойд был прирожденным стратегом. Поначалу это было непросто разглядеть, еще и потому, что он был идеалистом – верил в будущее ирландского языка, создание подлинно ирландского театра и распространение культуры, отражающей и формирующей национальное государство (Хьюи Снелл прозвал его Твидовыми Штанишками). Сегодня все это звучит слишком пафосно, но в то время к подобным вещам относились на полном серьезе. (Снеллу он отплатил презрением и не простил его даже после того, как взлетел высоко, а бедняга Снелл опустился на самое дно. Когда год спустя после смерти моей матери Снелла выносили в ящике, Бойд уселся в церкви на лучшее место, чтобы от души насладиться зрелищем.)

Как бы то ни было, Бойд преуспел. Пусть на пути своего восхождения он покорежил эго энного числа людей, скорее всего, действовал он из лучших побуждений: в том смысле, что, будучи идеалистом – или полагая себя идеалистом, особенно в возрасте тридцати-сорока, – он строил карьеру с глубоким убеждением, что одновременно работает на общее благо.

В 1961 году он оставил труппу «Клундара» и ушел на новый национальный телевизионный канал RTÉ, продюсером цикла театральных постановок, выходивших субботним вечером. Пленку использовали повторно, и оригинальные записи оказались затерты, поэтому трудно сказать, что в действительности представляли собой те трансляции. Отдельные сохранившиеся фрагменты позволяют судить, что по современным стандартам постановки поразительно медлительны. Поначалу вроде бы возникает ощущение саспенса: кажется, что кадр с чашкой, в которую неторопливо наливают чай, предшествует появлению в окне убийцы с топором, – но нет, это просто чашка чая.

– Сахару? – интересуется женщина с чайником.

Но телевизионный театр неделю за неделей будоражил всю страну. Бойду выпала потрясающая возможность: у него был глаз, наметанный на поиск талантов. Не исключено, потому, что сам он никаким особым талантом не обладал.

«Я рад, что получил эту работу. – Это широко растиражированное заявление он сделал после того, как его назначили на сулящую награды и неплохую пенсию должность заместителя главы Управления по делам театра. – Вокруг полным-полно шарлатанов».

Трудно восхищаться тем, кто без устали восхищается собой, но что это меняет? Бойд был человеком своеобразным, это верно. Но в нем не было ничего, из-за чего двадцать лет спустя в него следовало стрелять.

Я хорошо помню, как в четыре-пять лет пела для него под запись. Кое-кому нравилось раздувать вокруг меня ажиотаж, демонстративно игнорируя мою мать, но Бойд, как мне кажется, и вправду любил детей. Они давали ему возможность ощутить себя добрым.

Он таким и был. В числе прочего. Сердце у него было доброе.

Он водрузил на низенький журнальный столик в гостиной огромный катушечный магнитофон, нацепил наушники и сидел, уставившись в пол, пока я пела в тупоконечный серебристый микрофон «Узнаю тебя лучше». Время от времени он бросал на меня короткий взгляд и ободряюще мне улыбался. В эти мгновения он явно от меня шалел. В его обожании не было ничего сексуального, но все-таки это обожание чуть зашкаливало. Он внимал моему детскому голоску с любовью, на которую не имел права. Это воспоминание долго меня не отпускало: возбуждение при виде нового магнитофона, мое чистое милое пение и меланхолия сидящего передо мной на корточках Бойда. Интересно, понимал ли он тогда, что своих детей у него никогда не будет?

Примечательно, что трезвенник Бойд пристрастился к спиртному как раз тогда, когда остальные понемногу бросали пить. Бойд скис к середине жизни. Возможно, он страдал из-за утраты некоего идеала, возможно, из-за смерти своей матери. Он всегда был склонен к соперничеству, но в сорок с лишним и в пятьдесят с небольшим его амбиции обрели новую остроту и стали более болезненными. Возможно, взяв все высоты, доступные в Ирландии, он разочаровался в этой стране и чем дальше, тем больше в ней разочаровывался. Неизвестно, как давно он начал попивать, но, когда я достигла возраста, в котором уже замечаешь подобные вещи, Бойд предпочитал бренди – вполне серьезный напиток. Трудно сказать, напивался ли он вдрызг, но, подозреваю, он почти всегда был навеселе.

Позже, когда ему стукнуло пятьдесят шесть, в город приехал неистовый американский режиссер ирландского происхождения, и жизнь заиграла для Бойда новыми красками. В 1973 году он ненадолго прославился как продюсер известного международного художественного фильма. Фильм, снятый на западе Ирландии в сотрудничестве с RTÉ, назывался «Моя темная Розалин», а снялась в нем, как легко догадаться, не моя мать, а американская красавица со смоляными волосами Мора Херлайи.

В те времена в Ирландии не снимали почти ничего серьезного, и шумиха вокруг единственного успешного фильма достигла небывалого размаха. Освятить камеру приехал епископ Эльфинский, остановить которого не было никакой возможности. Все отели от Лимерика до Слайго заполнились до отказа, улицы запрудили закусочные на колесах и лимузины. Для Моры Херлайи каждое утро смешивали свежий крем для лица из охлажденных ингредиентов. Оливер Рид затеял в местном пабе драку, впоследствии удостоенную памятной таблички. Фильм привел Бойда на европейские кинофестивали, на красные ковровые дорожки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Он лично возил копию в Сидней, в Австралию, где у трапа его встречал ирландский посол.

На следующий год Бойд оставил национальный телеканал и, сняв маленький офис на Уиклоу-роуд в центре Дублина, основал независимую кинокомпанию, которую назвал Cast A Cold Eye Productions – «Смотри на вещи трезво». Смелый шаг в столь зрелом возрасте – надо думать, позже он пожалел, что на него решился. Следующие пять лет он провел в чистилище под названием «развитие бизнеса», что потребовало от него недюжинного нахальства. Бойд переписывал сценарии, охмурял финансистов мирового уровня, составлял фантастические списки актеров и записывал их на обратной стороне конвертов, которые слал в Лос-Анджелес своему соратнику-режиссеру, после пика популярности оказавшемуся не у дел.

Следующий значительный фильм так и не материализовался, но Бойд нашел чем заняться. Он дал свое имя шести прекрасным пятичасовым программам Лайама Макматуны «Lámh, Lámh Eile»[6]6

Одна рука, другая рука (ирл.).

[Закрыть] о ремеслах на Аранских островах. Далее последовала серия телевизионных документальных фильмов в жанре «жизнь замечательных людей», под общим названием «Разговор с гигантами», где уже он сам обсуждал проблемы современности с интеллектуалами и творческими личностями вроде Фредди Айера, Исайи Берлина, ирландского поэта Остина Кларка и католического богослова Ханса Кюнга. Он поддерживал свой имидж на высоком уровне.

Он приходил к нам на поздний ужин, по меньшей мере, один раз. Теперь я понимаю, что мать, похоже, пыталась его очаровать, потому что вокруг этих ужинов для театралов всегда поднималась некоторая суета. На стол накрывала племянница Китти, главным блюдом был огромный лосось, приготовленный целиком; обложенный по краям прозрачными ломтиками огурцов, он разваливался на мягкие розовые куски. Бойд ходил в гости как будто против воли. Я так и вижу, как он отшатывается от остальных, высокий и худой, подчеркнуто надменный. Как незаметно слегка пригубливает из бокала, при этом в бокале убывает – как будто его содержимое высасывают через невидимую соломинку. Рано или поздно отпускает в чей-нибудь адрес оскорбительное замечание, произнесенное чуть гнусавым пронзительным голосом, но, если вспыхивает ссора, в ней не участвует.

Я прекрасно помню, как он стоял в гостиной, затылком упираясь в стену. Комнаты на первом этаже были оклеены бледно-голубыми обоями с разводами, того водянистого оттенка, каким окрашивается на закате горизонт. Бойд в этой позе напоминал старинный портрет, писанный несколько веков назад; на лице – печать равнодушия, характерная для облеченного властью мужчины в состоянии усталости.

Что касается секса, то как у него с этим обстояло, сказать трудно. Детей у Бойда не было, что в те времена считалось большим несчастьем, но его жена была очень милой и, по-видимому, преданной мужу. Впрочем, не исключено, что моя память искажена чувством вины. Вот они оба в суде, зал заседаний номер девять, непоколебимо респектабельная пара, связанная близостью и временем; она его любит, он принимает ее любовь и заботу. А вот моя мать – какой контраст! – безумная и чудовищно одинокая.

На похороны он не пришел. За это я ему благодарна.

Бойд О’Нилл умер в семьдесят четыре года, спустя одиннадцать непростых лет после нападения. На пенсии он кочевал от одного комитета или комиссии к другому, ходил в театр Гейт и заглядывал в Европейское общество телепродюсеров. Пил он дома или по случаю в баре «Шелбурнская подкова». Одним зимним днем, незадолго до Рождества, я проходила мимо и видела его там. Он сидел в кресле сразу за вращающейся дверью. Мы встретились взглядами, и он долго не мог отвести от меня глаз. В тот бесконечный миг в них настолько явственно читалась мольба, что после этого Бойд снился мне год или два и во сне просил выстрелить в него еще раз.

Но летом 1942 года (ему двадцать шесть, матери – четырнадцать) вряд ли они перекинулись хоть словом. Она не отходила от Плезанс, а остальные не обращали на нее внимания, если не считать пары досадных эпизодов вроде того, когда один актер запустил руку ей под блузку, каркнув: «Ну, что там наросло?» – и был он такой обворожительный, что ей захотелось «умереть на месте». В труппе царила заурядная распущенность, но к Бойду это не относилось; он вел себя, как «святоша», набожный и целомудренный.

На фотографии, снятой за год до того, осенью, с актерами труппы «Клундара», двадцатичетырехлетний Бойд сидит в окружении участников одноактной пьесы леди Грегори «Новости расходятся»: женщины в клетчатых шалях, мужчины в кепках или заломленных шляпах, на корточках. Позади стоит высокий полицейский с размалеванными красным щеками, впереди – молодой Бойд О’Нилл с серебряной статуэткой на колене. У него такое открытое лицо, что его можно было бы назвать глуповатым, если бы не спокойные глаза. Он по-своему безупречен – этакий идеальный сын, любимец матери.

Но моя мать его как раз не любила, точнее говоря, ничем не выделяла. Да и история тех летних гастролей (Туам, Суинфорд, Уэстпорт, Каслбар, Килтама, Каван, Келс, Донерайл, Типперэри, Митчелстаун, Фетард, Фермой) привлекала вовсе не скучной фигурой Бойда О’Нилла, а фигурой Кэтрин Оделл, будущей звезды сцены и киноэкрана. Никто не спрашивал: «Каким он был в двадцать шесть лет?» Зато всех интересовало: «Какой она была в четырнадцать? Она уже догадывалась, что готовит ей судьба?»

«Я была всего лишь крошечной мышкой, – говорила она. – Бегала туда-сюда, а когда никто не видел, пела свою мышиную песенку».

Насколько мне известно, всерьез о ней заговорили лишь три года спустя, когда Энью Макмастер упомянул имя семнадцатилетней Кэтрин в письме кастинг-директору театра Гейт. В нем он давал характеристики нескольким актрисам, объясняя, почему их не следует брать: «слишком манерная», «чахоточная», «глупа как пробка». Но юную Кэтрин Фицморис он все же оценил выше других и не без иронии написал о ней: «Моя юная подопечная из Хоута живет здесь с девочками, пока ее родители откатывают последние гастрольные недели. Кукольная версия Фица. Та же красота, но в женском воплощении. Странная и трогательная. Хорошо читает стихи. В возрасте не уверен».

Что до Бойда, то некоторое представление о его ранних годах я получила благодаря его школьному приятелю по Coláiste Mhuire – колледжу Святой Марии – Дермоду Мурхерну, который позже стал епископом Клонферта. После смерти Бойда в 1991 году он опубликовал в школьном журнале – на ирландском, с английским переводом на противоположной странице – глубоко продуманный текст, отдающий дань уважения памяти покойного. Он пишет о непреклонном характере Бойда: «Мы соглашались далеко не во всем» и добавляет, что его друг отличался великодушием, но «выбрал в жизни собственный духовный путь». Мягко сказано. Успех Бойду как телевизионному продюсеру принес спектакль о молодом священнике «Се человек», вызвавший в свое время жаркие споры. Чему был посвящен спектакль – проблеме гомосексуальности, гетеросексуальности или одиночества – сказать трудно. По сюжету молодой викарий после нелегкого дня спасается бегством от любезностей пышногрудой прихожанки, чьи достоинства подчеркивает блузка в рюшечках. Священника играл англичанин, потому что, по слухам, ни один ирландец на эту роль не согласился бы.

Студийная запись давным-давно затерта, но сохранилась одна сцена, снятая вне павильона, в парке святого Стефана. Красивый печальный священник наблюдает, как беззаботные детишки кидают уткам хлеб. Крутится архивная пленка, а я сижу в просмотровой будке и не могу поверить в свою находку. Перепроверяю: шестьдесят шестой год. Это, без сомнения, первый в Ирландии публичный документ, свидетельствующий о нездоровом интересе священника к детям. Но, как и с чаепитием в комедийном сериале, за которым не стоит ничего, кроме чаепития, затянутая сцена с утками – лишь про кормление уток.

Этот возмутительный (несуществующий) подтекст епископ обходит вниманием и высокопарно продолжает: «Даже в детстве он отличался невероятной скромностью. Он привык довольствоваться малым и был бережлив. Снисходительный с теми, кому было далеко до его интеллектуальных дарований, нежный с нежным полом, он был щедрым к нуждающимся и защищал обездоленных. Было даже время, когда он подумывал о сане, и церковь, как видно по его последующей карьере, понесла в его лице значительную утрату. Однако я всегда испытывал на этот счет сомнения, о которых не говорил вслух. Но, если я и упрекал его в гордыне, то не в мирской, а в духовной. Бойд полагал себя неудачником, даже когда добился власти. Это исказило его восприятие окружающего, и в последние годы ему мерещилось, что в интеллектуальных и художественных кругах его осаждают враги, которых в реальности не существовало».

Или они все же существовали? Моя мать продемонстрировала это майским утром 1980 года, когда поднялась вверх по узкой лестнице в его офис на Уиклоу-стрит с бутафорским пистолетом, оказавшимся настоящим, а вниз спустилась уже совершенно безумной.

«Осаждаемый врагами» – подходящее определение для человека, который, как любят выражаться в Дублине, «подставился под пулю». Каждый может подставиться – никто не застрахован от ограбления или, скажем, изнасилования. В те трудные, но, бесспорно, более тактичные времена мы существовали в возвратной глагольной форме. Кто-то «убивался», кто-то «разорялся». Например, многие друзья моей матери, актеры, порой признавали, что «замешкались» с оплатой квартиры.

Чтобы поздороваться с моей матерью, Бойд вышел из кабинета в приемную, где за столом сидела его личная помощница Мэри Бохан. Не в его привычках было лично встречать посетителей, но для этого случая он сделал исключение. Он стремился проявить учтивость к известной и уважаемой актрисе; кроме того, это помогло бы сократить время ее визита. Он открыл дверь и направился к ней, ожидая, что она расцелует его в обе щеки – поцелуи тоже не входили в число его привычек, но он знал, что актрисы это любят.

Она тоже двинулась к нему, поднимая обе руки, но тут же резко отшатнулась. Выстрел раздался как будто сам собой – она едва ли успела бы прицелиться. И вообще все выглядело так, словно она понятия не имела, как эта штука оказалась у нее в руке. Глядя на испуганное выражение ее лица, он решил, что она выстрелила в себя, а боль по какой-то загадочной причине ощутил он. Но потом он обнаружил, что цепляется за дверной косяк. И посмотрел вниз, на свою ногу.

Даже тогда, по его словам, он ждал, что она вручит ему пистолет. Она пришла что-то ему отдать, о чем предупредила еще в дверях: «Я пришла кое-что ему отдать». Она заранее позвонила, чтобы сообщить то же самое: ей надо кое-что ему отдать или «что-то ему показать». Он думал, что она имеет в виду сценарий: актрисы вечно рыщут в поисках звездной роли, которая вознесет их на вершину славы. Она и прежде таскала ему рукописи, и, хотя ему не нравилось, что его отвлекают от работы, он понимал: такую женщину, как Кэтрин О’Делл, нельзя спровадить просто так.

Защита в поте лица доказывала, что пистолет действительно предназначался Бойду в подарок, и настаивала на том, что он был бутафорским, предпочитая обходить молчанием ту долю секунды, когда из него был произведен настоящий выстрел. Но меня им не обдурить. На эту встречу моя мать надела старомодный летний костюм из бледно-голубого твида: круглый воротник, металлические пуговицы, обвитые плетеным шнуром, вероятно «Шанель». Она нарядилась для стрельбы и для шестичасовых новостей.

Пистолет с лязгом упал на пол, и от этого звука Мэри Бохан закричала и бросилась к телефону. Как она рассказала в суде, у нее вырвался не крик, а какой-то сдавленный хрип, словно в горле у нее застряла птица.

Моя мать обернулась на этот звук, и в глазах у нее вспыхнула искорка («ледяная», по словам Мэри) любопытства, словно она хотела сохранить в памяти этот миг. Затем она развернулась, спустилась по лестнице, вышла на Уиклоу-стрит и сотни через три ярдов, на Графтон-стрит, толкнула дверь кафе «Бьюлиз». Там работала официантка по имени Таттенс, которая всегда шумно хлопотала вокруг матери: еще бы, такая важная дама с царственной повадкой, белыми волосами и изумительной кожей. Подавая матери кофе с молоком и булочку с корицей, она по обыкновению продолжала над ней ворковать. Они поболтали о погоде: «Да, очень мягкая». О кофе: «Да, спасибо вам большое, спасибо». О творческих перспективах матери, которые в одночасье изменились к худшему, о чем Таттенс даже не догадывалась: «Когда мы снова увидим вас на сцене?» Когда раздался вой сирен скорой помощи и полицейских автомобилей, пробивающихся сквозь пробку, они не обратили на это внимания.

«Мы говорили о Джимми О’Ди, – рассказала Таттенс, имея в виду всеми любимого давно скончавшегося дублинского актера. – И о былой славе Королевского театра».

Выпив после стрельбы чашечку кофе, Кэтрин прошлась по Доусон-стрит, возле отеля «Шелборн» поймала такси и поехала домой, на Дартмут-сквер, где спустя час ее и арестовали. Без лишнего шума. В дверь постучал вооруженный полицейский. Спускаясь по ступенькам, она взяла его под локоть. Усадив ее на заднее сиденье ожидавшей у крыльца машины, он без колебаний приложил руку к козырьку. Но, возможно, это всего лишь легенда, не знаю. Когда я позвонила в полицейский участок на Пирс-стрит, мне сообщили, что она сотрудничает со следствием и дает показания. Еще она вроде бы забыла надеть туфли.

Разумеется, весь Дублин, к великой досаде Бойда, считал, что она с ним спала. Дабы упредить появление клеветнических измышлений, его адвокат направил в газеты заявление: «Мой клиент не состоял в сексуальных отношениях с нападавшей, а также не пытался в них вступить, равно как и нападавшая не делала попыток вступить с ним в отношения сексуального или романтического характера».

В это не верил никто, за исключением, предполагаю, его жены. Но я верила. Я догадывалась, что стреляла она в него вовсе не из-за любви.

Он на самом деле был довольно противным. К тому времени, как я познакомилась с Бойдом – а знала я его не очень хорошо, – бесталанность переродилась в нем в нечто иное. У меня сложилось впечатление, что его и вправду осаждали со всех сторон: дураки, выскочки, всевозможные раздолбаи. Не исключено, что причиной его вечного сарказма было бренди. Все ему было не так. Ничто вокруг не заслуживало одобрения. Бойда почти неотступно грызла тупая, но мучительная боль.

Моя мать, напротив, готова была простить человеку все – но только если он демонстрировал блеск. Если упоминал Пруста или Йейтса. А уж если он цитировал самого Барда, то ему позволялось пить ночь напролет, не стоять на ногах, сквернословить и лупить жену. Еще лучше, если он только что вернулся из Парижа – потому что, разумеется, привез новости от Сэмюэля Беккета («Разговаривали с ним о крикете!»). И уж, конечно, такому человеку не возбранялось – если называть вещи своими именами – трахаться с кем заблагорассудится. Некоторые из них слишком напивались или были верующими католиками, некоторые были слишком разборчивы или в душе склонны к моногамии, чтобы заводить интрижки, – некоторые, но не все. Дик Макгуайер, неплохой поэт, любил богатых американок, хотя, похоже, так ни одну и не соблазнил, а когда был свободен от ухлестывания за очередной Меллон или Карнеги, предпочитал четырнадцатилетних мальчиков. Особенно смугленьких, как он с печалью признавался.

– Дик, прекрати! – восклицала моя мать.

Снаружи продолжала бушевать католическая Ирландия.

Я села за компьютер и написала длинное письмо Холли Девейн, которая горела желанием узнать о «стиле сексуального поведения» моей матери (есть фразы, которые нелегко вытравить из памяти, в чем я еще раз убедилась). Я хочу сказать, что есть люди открытые, а есть закрытые. И два эти типа людей вдруг предстали передо мной двумя сторонами в споре, который я веду всю жизнь. Я поняла, что мне есть что рассказать мисс Девейн об артисте, открытом нараспашку: он только и делает, что отдает, отдает и отдает. И о зрителе, который только берет и берет, а затем не прочь еще и покритиковать.

В этом принципиальное отличие: одни смотрят, судят и копят. А другие транжирят, горят и умирают.

Затем я стерла написанное, потому что в нем было больше драматизма, чем в игре моей матери.

Никто не просил ее так играть.

Кэтрин О’Делл верила, что отдает толпе что-то, радость или боль. В последние годы она считала себя кем-то вроде священной жертвы на костре их внимания. Но, может, она просто переигрывала?

По крайней мере, именно так думал Бойд, когда не дал ей роль в громком ирландском фильме «Моя темная Розалин».

Он даже взял на себя труд пригласить ее в студию Ардмор на пробы. Но машину за ней не послал.

Она говорила, что сыграла сцену идеально.

Бойд с продюсерами сидели за главной камерой, и, когда ее отсняли, не сказал, что она просто чудо. Он придвинулся к неистовому режиссеру-американцу, с которым очевидно успел сдружиться, и вполголоса произнес:

– Теперь ты понимаешь, о чем я?

* * *

Первой любовью матери, как она однажды сказала, была Плезанс Макнамара, девушка такая же приятная, как ее имя. Как-то во время прогулки по Дублину их щелкнул на мосту О’Коннелл уличный фотограф. Обе в добротных приталенных твидовых пиджаках; у моей матери волосы обрамляют лицо с обеих сторон, словно раздвинутые шторы, из пробора выбивается пара непослушных прядей. Обе в отличном настроении: Плезанс чуть подалась вперед, моя мать повернулась в профиль и, дурачась, закатила глаза. Выглядит, как она сказала бы, той еще уродиной.

Весь тот день они, по ее словам, хохотали. Развеселить их могло что угодно. Женщина, у которой сбилась шляпка. Они смеялись и, обессилев от смеха, цеплялись друг за дружку. Рисунок на запотевшем стекле автобуса, нависший над ними в ожидании платы кондуктор – любая мелочь вызывала новый приступ хохота. Парнишка, которого они регулярно встречали на Торманби-роуд, считая белых лошадей: стоило дойти до седьмой, и он непременно появлялся.

Тридцать лет спустя, когда мы с матерью шли по улице, она предлагала: «Присоединишься?» – и выставляла локоть, за который я с удовольствием хваталась: это всегда сулило приключения.

В домике семьи Макмастер на полуострове Хоут-Хед девочки делили одну кровать, а читать усаживались в одинаковые кресла по обе стороны от камина. Из окна открывался вид на Дублинский залив; море, когда ни взгляни, беспрестанно меняло настроения. Где-то в глубине, должно быть, рыскала подводная лодка; воды Хоута покидал, издавая тихое пыхтенье, катер контрабандистов. Когда в войне наступил перелом, залив ожил: по нему заскользили паромы со скотом и траулеры, элегантные парусники и пакетботы из Норт-Уолла. Девушки не задергивали шторы, чтобы в темноте смотреть сверху на город и сеть огней, небрежно накинутую на холмы.

Раз в день из Дун-Лэаре выходило почтовое судно, битком набитое рабочими военных заводов Ковентри и Лидса. У Мака был телескоп, в который можно было разглядеть черную цепочку фигурок, сгрудившихся вдоль бортов; некоторые махали рукой отдаляющемуся берегу. Они плыли в Англию, хотя в те времена это называлось иначе: «уйти на ту сторону».

Когда война кончилась, уже ничто не могло удержать девочек на месте. На почтовом судне они добрались до Лондона, как раз подоспев к грандиозному параду Победы. Слушая ее рассказ, можно было подумать, будто корабль пришвартовался прямо в центре Лондона. Танки и волынки, солдаты и лошади, салюты над Темзой и плывущая по реке королевская барка. Повсюду бродили захмелевшие люди, в темноте натыкаясь друг на друга; кто-то стелил на скамью в парке одеяло, устраиваясь на ночлег. Ее поцеловал какой-то канадский офицер. Она еще долго ощущала у себя на талии прикосновение его ладони. Вдруг стало непонятно, с каким акцентом лучше говорить; дружинницы в форме Женской земледельческой армии отпускали в их адрес замечания – грубые и несправедливые, обвиняя в их лице всю Ирландию за то, что отсиживалась во время войны.

Осенью 1946 года девушки обосновались в районе Ноттинг-Хилл. Они сняли комнатушку с газовой конфоркой и туалетом на лестнице. Чтобы помыться, задергивали шторку вокруг умывальника, спали валетом на жутко скрипучей кровати. Они вместе записались на курсы стенографии и машинописи Питмана. Плезанс знала бухгалтерию, и ее взяли билетером в театр Олдвич как раз перед большим рождественским концертом. Кэтрин поступила на работу в приемную театрального импресарио Джорджа (Нобби) Кларка, после бракоразводного процесса одной известной актрисы пользовавшегося репутацией бабника: на суде ее обвинили в том, что она занималась с ним любовными утехами у него в кабинете на Стрэнде.

«Я ничего такого не замечала, – уверяла моя мать. – Хотя она и правда проводила у него жутко много времени».

Нобби был круглым лысым коротышкой. Мать сидела за столом перед его кабинетом, возле двери с панелью из пузырчатого стекла, на котором буквами из сусального золота с черной окантовкой было, как легко догадаться, начертано его имя:

Джордж Кларк

театральный агент

В кабинет тянулась вереница актрис. В те поры все они носили сдвинутые вперед высокие шляпки в тюдоровском или охотничьем стиле. Вытягивали из-под манжет твидового пиджака рукава шелковой блузки, проверяли, не съехал ли набок шов на роскошных послевоенных чулках, и лишь затем открывали дверь и с возгласом: «Нобби, дорогой!» тянули к нему руки. Зимой они иногда носили муфточки. Кабинет покидали минут двадцать спустя.

Невинность, поучала она меня, – великая защитница.

Не то чтобы я в то время так уж нуждалась в защите. Я только в свои книги и смотрела.

«Смотри в книги!» – твердила мне мать, глядя на меня поверх кухонного стола так, словно я в чем-то провинилась или вот-вот провинюсь.

А делать этого я точно не собиралась.

Каждый вечер я выстраивала из них башню: ирландский, математика, французский, история, география, английский, биология. Ох уж эти книги! Стоит на них подсесть… К тому же, притворяясь, что не слушаю, я увеличивала свои шансы услышать больше, поэтому возвращалась назад, к ксилеме и флоэме, сталагмитам и сталактитам, «роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет».

Я всегда чувствовала себя в безопасности над книжной страницей.

Летом 1946 года Лондон, разрушенный бомбардировками, был весь окутан пурпурной дымкой от завалов; на обычных улицах внезапно обнаруживались зияющие пустоты, и на место исчезнувших домов вползал по-осеннему густой туман. Девушки простаивали в бесконечных очередях. Они меняли вещи на продукты, а для великолепного вечера в «Савое» сшили себе платья из занавесок, потому что война окончилась победой и все стало прекрасно. В городе было полно мужчин. Плезанс поверх белых вечерних перчаток носила браслеты с фальшивыми бриллиантами и высоко поднимала курительный мундштук. Голод помогал беречь фигуру.

В январе 1947 года вода замерзала не только в трубах, но и в умывальнике на тумбочке, и в сливном бачке и даже в унитазе. Мать вспоминала, как, проснувшись однажды утром – они напялили на себя всю имевшуюся теплую одежду, – они увидели на потолке отсвет выпавшего за ночь снега, а на окне цветочные узоры инея и поняли: чего-то не хватает. Чего-то неуловимого, не стука футбольного мяча и не гудков проезжающих машин. Это было что-то новое.

Плезанс открыла ясные глаза и спросила: «Что это?»

Тишина застывшей воды.

Чтобы согреться, люди набивались в театры. Мак прислал потрясающего гуся со штампом на гузке, обернутого в коричневую бумагу. Фиц вернулся в Лондон с чемоданом сливочного масла, а вырученные деньги пустил на покупку квартиры в Сохо, на Фрит-стрит, над пабом «Джиммиз». Вероятно, в те месяцы он не столько играл в театре, сколько занимался контрабандой, без конца мотаясь в Ирландию и обратно. Он обзавелся визитной карточкой торговца редкими книгами, но с приближением теплого времени торговля шла все хуже: в поезде по дороге в порт «книги» таяли и золотистой струйкой растекались под ногами. Моя бабушка в это время переключилась на водевили, и теперь щеголяла в туфлях с загнутыми носами в роли «китайской гейши» (!) Чу Чиньчань.

(«Удивительно, сколько шлюх сыграла твоя бабушка, – позже говорила моя мать, – будучи такой порядочной женщиной. Что ни роль, то блудница. Она вела себя безупречно, а замуж вышла в семнадцать лет».)

Тем временем Фиц порекомендовал свою юную дочь знакомому режиссеру, который набирал актеров для сезона на Вест-Энде, на роль Талифы в «Пробужденной». Во всяком случае, согласно одной версии; по другой режиссер пришел в офис Нобби Кларка взглянуть на вереницу подающих надежды девочек и в итоге выбрал ту, которая подавала чай.

– А что скажешь про эту?

– Про кого? Эту девочку?

– Как тебя зовут, милочка?

– Ну уж нет, – сказала она.

Кто, я?

Ее пришлось силой вытаскивать на сцену. Нет, правда?

«Видишь ли, сцена выбрала меня сама, – любила повторять она, неуверенно прикладывая руку к груди, словно пределом ее мечтаний был дом на четыре спальни в Финчли и муж в несминаемом галстуке. Жила бы себе в предместье и пекла сконы. Двое белокурых детишек, клетчатый фартук и пес. В дальнейшем призрак этой прекрасной упущенной жизни омрачал любой ее успех. Это была одна из тех вещей, которые больше всего бесили меня в матери – ее упорная вера в то, что она могла бы быть счастлива, сложись все иначе.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?