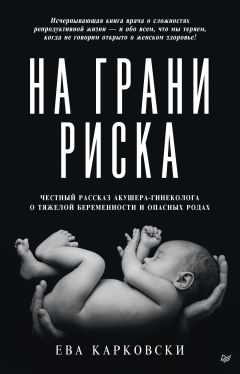

Текст книги "На грани риска: честный рассказ акушера-гинеколога о тяжелой беременности и опасных родах"

Автор книги: Ева Карковски

Жанр: Медицина, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Говоря другими словами, все они сводились к фразе: «Не переживай об этом».

И теперь, когда я нашла определение для своей находки, я могу, наконец, последовать этому совету. Владея терминологией, я понимаю, что врачи уже видели подобное во время других УЗИ, и могу решить, применимы ли их знания к моему случаю. Могу заглянуть в будущее и увидеть, как чувствовали себя эти дети после рождения, могу убедиться, что желудочная псевдомасса не повлияла на их жизнь, не стала предвестником серьезных заболеваний, что я не упускаю ничего важного. Теперь, когда я узнала нужные слова медицинского языка, мне открылись прошлое и будущее.

Меньше чем через 10 минут после того, как я вышла из кабинета УЗИ, я встречаюсь с пациенткой и ее мужем у себя в кабинете. На Элеанор строгая одежда, но блузка не заправлена, а волосы так и остались взлохмаченными и замятыми от кушетки – она ни на секунду не задержалась у зеркала. Она сидит на стуле через стол от меня, скручивая в рулончик длинную ленту снимков с УЗИ. Муж стоит, переминаясь с ноги на ногу.

Когда я сажусь, он тоже опускается на стул. Я улыбаюсь и успокаиваю их:

– Все в порядке. Извините, что напугала вас.

Я открываю у себя на компьютере одну из статей о желудочной псевдомассе. Показываю Элеанор с мужем изображение желудка из их скрининга и фотографии в публикациях, объясняю, что мы видим и какое медицинское значение это имеет. Говорю им, что ультразвуковое исследование плода не дает никаких гарантий, но их ребенок выглядит полностью нормальным и здоровым, вплоть до псевдомассы у него в желудке.

Элеанор вздыхает:

– Я понимаю, что вы просите не волноваться. Но я так испугалась, когда вы попросили зайти в кабинет. Кажется, ничего серьезного.

– Да, все в порядке. Мне нужно было немного времени, чтобы убедиться, – объясняю я.

После того как они ушли, я наконец заполняю отчет. «Желудочная псевдомасса, не имеет клинического значения, обнаружена случайно». Говоря простым языком: «Я заметила это скопление, но оно меня не беспокоит, вам тоже не стоит волноваться».

* * *

Первая задача медицинского языка – дать врачам возможность фиксировать информацию для себя и передавать друг другу. Он помогает заложить общую основу для взаимодействия, благодаря которой все понимают, какое сухожилие нуждается в лечении или почему я бегом бросаюсь в сторону операционной. Помогает людям одной профессии наладить эффективное общение.

Но, как и с любым другим языком, перевод на медицинский – это всегда интерпретация. Сама необходимость пересказа медицинскими терминами слов, чувств и информации, выраженных общеупотребительным языком, обнажает дистанцию между врачами и обычными людьми. Медицинский язык описывает тело человека как требующую решения проблему, как набор молекул и ряд клеток, которые можно изучить и на которые можно воздействовать. Вот чем занимаются врачи, и вот что должен описывать их язык. Может показаться, что такое изображение объективирует человека, и, возможно, это действительно так.

Медицинский язык, в теории созданный как стандартизированный, беспристрастный, объективный, как и все похожие на него нейтральные языки, на практике может казаться враждебным. Тот самый язык, благодаря которому мы можем заботиться о человеческом теле, в то же время заставляет людей, которых мы им описываем, чувствовать, будто мы их вообще не видим.

* * *

Как-то холодной зимой много лет назад я записалась на писательские онлайн-курсы. Я закончила ординатуру и поступила в штат больницы. У меня наконец появилось время, чтобы реализовать идею заняться литературным творчеством, которая долгие годы не давала мне покоя.

Я никогда не встречалась с нашим преподавателем Марком или другими студентами. Наше знакомство сводилось к общению в чате в 8 часов вечера по понедельникам. В одну из таких онлайн-встреч Марк разбирал рассказ, который я написала несколько дней назад. Мой язык показался ему очень ясным, но в то же время холодным и отстраненным.

Во время разговора он отправил мне отчет об операции на мозге, через которую он прошел пять лет назад. «Ваш рассказ напомнил мне о нем. Из-за этого отчета я возненавидел своего хирурга, потому что текст заставил меня почувствовать, будто он ненавидит меня», – объяснил он.

Позже в одном из писем Марк рассказал, что пять лет назад сам попросил прислать ему врачебные записи об удалении доброкачественной опухоли. Изучение языка доставляет ему наслаждение, и он с нетерпением ждал рассказа о важном для него событии, в котором он принял участие, но которое не мог осознать. Но после чтения отчета ему захотелось пойти и врезать по лицу своему нейрохирургу.

Марк прочитал текст, похожий на этот:

«Голова была повернута налево и лежала на подголовнике. Кожа черепа выбрита, обработана и выстелена стандартными стерильными материалами. Были размечены фронтальные разрезы справа вдоль лобно-височной части и над теменным бугром. Разрез был раскрыт и продолжен до основания черепа. Был установлен самоподдерживающийся ретрактор[39]39

Хирургический инструмент, применяющийся для разведения краев кожи, мышцы или других тканей с целью обеспечения необходимого доступа к оперируемому органу. – Примеч. ред.

[Закрыть]. При помощи дрели было проделано отверстие. Оно было расширено двухмиллиметровыми кусачками Керрисона»[40]40

Surgery – CraniotomyBurr Hole (Medical Transcription Sample Report). Accessed February 25, 2018. http://www.mtsamples.com/site/pages/sample. asp?Type=85-…&Sample=176-Craniotomy%20-%20Burr%20Hole.

[Закрыть].

Он читал о том, как прошла операция: о рассечении тканей мозга и удалении опухоли. О том, как его тело переворачивали с одного бока на другой для удобства хирургов, как закрыли оболочки мозга и кости черепа. Читал о наложении повязки, переезде в палату, в которой пациенты восстанавливались после анестезии, и о возвращении в сознание. Естественно, пробуждение после наркоза – единственный фрагмент, в котором он описывается бодрствующим.

Марк рассказал, что читал это с ужасом. Жестоким ему казалось не то, что его череп вскрывали пилой или кусачками. Бритье головы и распиливание лба не показались ему страшными. Его пугал безучастный тон отчета, история была одновременно очень интимной и совершенно обезличенной. Его беспокоило не само вскрытие черепа, а то, что в описании операции, которая потребовала от Марка довериться хирургу так, как он редко доверял кому-то за всю свою жизнь, не отразилось понимания того, что этот череп содержит мозг, в котором заключены самая суть и разум этого человека, не любого, а конкретно этого, вся его неукротимая и ценная жизнь[41]41

The Summer Day // Mary Oliver. New and Selected Poems. Vol. 1. – Boston: Beacon Press, 2004.

[Закрыть].

С медицинской точки зрения, врачебный отчет, которым поделился со мной Марк, был вполне обоснованным. Он достигал своей цели, то есть я могла прочитать его и понять, как проходила операция. Он был даже хорошо написан, я имею в виду, что если бы я была нейрохирургом, то могла бы повторить операцию, следуя этим записям. Но именно в этом и заключалась проблема. Такое восприятие мозга как набора обезличенных анатомических структур, в котором мой преподаватель видел пренебрежение к личности конкретного человека, казалось ему невыносимым. Марк возненавидел это описание, потому что его героем мог быть кто угодно, как будто для писавшего его хирурга пациент был никем.

Я понимаю его чувства, потому что тоже их испытывала. Я сама настаивала на применении медицинского языка по отношению к себе и чувствовала при этом, как мало он передает мои страдания. Во время первой беременности я старалась не произносить слова «мой ребенок», даже «мой будущий ребенок». Я называла то, что росло внутри моего живота, «беременностью» или «плодом», и просила мужа говорить так же. Я до сих пор не знаю, считал ли он это безумием, но искренняя готовность воспринимать меня всерьез – одна из причин, почему я вышла за него.

Эти слова использовали мои коллеги и наставники, потому что именно они отражали реальность, которую мы видели каждый день. Мы осознавали, какая пропасть отделяет плод от здорового ребенка на всем протяжении беременности. Мы не понаслышке знали, что всего одно кровотечение, один недостающий ген, одна инфекция – и плод может никогда не стать ребенком. Я знала, что большинство беременностей заканчиваются благополучно, но в своей практике видела такие аномалии и помогала родиться детям с настолько ужасными отклонениями, что это «большинство» казалось чем-то далеким.

Я очень старалась вести себя профессионально, логично, честно, обращаться с собой так же, как со своими пациентами, ведь если я не буду этого делать, что я за врач такой? Но одновременно чувствовала себя очень больной и напуганной. Моя тошнота никак не проходила. Я испытывала тревогу, потому что на практике и во всех подробностях знала, сколько всего может пойти не так. Я точно знала, сколько шагов отделяет беременность на сроке 12, 14, 20 недель от живого здорового ребенка. И понимала, насколько легко могу потерять все. Я не могла назвать его ребенком, потому что он еще им не был, и, как я знала, он мог не стать им никогда.

Я описывала свое собственное тело медицинским языком, даже когда вся моя жизнь, казалось, свелась к утренним минутам, которые я выкроила, выйдя из дома пораньше, чтобы меня успело вытошнить до начала рабочего дня, перерывам на посещения туалета, чтобы проверить, остановилось ли кровотечение, часам между приемами противорвотных и дням, когда я мучилась от побочных эффектов этих лекарств. Пока однажды, на 23-й неделе беременности, я вся в слезах не оказалась на коленях на полу туалета – шел 14-й час моей 25-часовой смены в больнице, и я пыталась уговорить себя вернуться к пациенткам в родильное отделение. А какой вообще смысл во всем этом? Зачем все это, если нет ребенка? Я не хотела беременности, которую описывают медицинским языком, я хотела такой, о которой говорят на простом человеческом. Использовать медицинский язык было слишком жестоко. Я не хотела беременности или плода. Я хотела ребенка.

* * *

Медицинский язык не только описывает различные явления, но и создает дистанцию между людьми, он делает процесс лечения механистичным, но и дает возможность решить проблемы. И, как любой другой язык, он выполняет еще одну функцию – сигнальную. Независимо от буквального значения слов, медицинские термины – это все равно что неоновая надпись, которая гласит: «Говорит профессиональный медик, который получил специализированное образование». Использование узкопрофессиональных терминов подчеркивает отличие владеющего ими специалиста от обычного человека. То же самое касается языка военных, полиции или академических профессоров.

В теории разница между носителями и не носителями медицинского языка могла бы не иметь значения, но, как и со всеми другими языками, в действительности это почти всегда не так. Говорящие на нем часто демонстрируют, что у них больше знаний или образования, и во многих ситуациях – больше власти. Медицинские термины не просто создают недопонимание, они проводят толстую красную черту между врачом и пациентом, разделяя их в то самое время, когда обстоятельства требуют от них совместных действий.

Примечательно, что эта проблема возникает не только между носителями медицинского и обычного человеческого языков. Как и во всех других языках, в медицинском есть свои диалекты, основной пример которых – разница в лексике врачей и медсестер. Они говорят на разных наречиях практически с первых дней появления этих профессий. Со стороны эти расхождения покажутся незначительными, но могут легко создать угрозу для здоровья пациента. Языковой барьер – не единственная причина, по которой отношения между врачами и медсестрами остаются сложными, даже напряженными, на всем протяжении их существования, но отсутствие понятного языка взаимодействия только усугубляет положение дел.

Есть миллионы примеров того, к каким последствиям приводит это недопонимание: пациенты оказываются в отделениях реанимации, а медперсонал привлекают к суду за халатность. Расскажу об одном случае. Женщина 37-ми лет поступила в больницу с высоким кровяным давлением[42]42

Susan Shepard. A Fatal Case of Miscommunication // Today’s Hospitalist (blog). Accessed May 9, 2012. https://www.todayshospitalist.com/a-fatal-case-of-miscommunication/.

[Закрыть]. Так как эту информацию при поступлении сообщили врачам приемного покоя, медсестра не передала ее доктору, принявшему больную в стационар. Она отметила у пациентки тошноту и боль и в течение ночи дважды звонила дежурному, чтобы получить рецепты на противорвотное и анальгетик. У пациентки сохранялось высокое давление, но врачу ночной смены так и не назвали конкретных показателей, поэтому он не зашел проверить ее состояние. Утром женщину нашли на полу палаты без сознания, после безуспешной попытки ее реанимировать констатировали смерть пациентки. После вскрытия у нее диагностировали расслоение аорты – частое осложнение резкого повышения артериального давления в случаях, когда оно не корректируется препаратами и сохраняется долгое время. Медсестра утверждала, что говорила врачу о высоком давлении пациентки, а врач говорил, что ему не назвали конкретных цифр, которые указали бы на тяжесть ее состояния.

Хотелось бы сказать, что такое случается редко, но на самом деле это продолжает происходить сплошь и рядом. Очень давно, на втором году ординатуры, я была дежурным гинекологом в ночную смену, в моей зоне ответственности были два крыла больницы и три отделения, включая всех пациенток отделения неотложной помощи и послеоперационных палат. Пять пейджеров оттягивали штаны моей униформы, так что мне то и дело приходилось приподнимать их и заново завязывать пояс. Это было время, когда пейджеры принимали только цифры, а мобильные работали ненадежно – и в сообщении мне присылали телефонный номер без всяких подробностей. Не было никакой возможности узнать, насколько срочно нужна моя помощь, поэтому мне то и дело приходилось бросать все и бежать к ближайшему стационарному телефону. Той ночью, как и в любое другое дежурство, чаще всего вызывали по мелочам: нужен был рецепт на парацетамол для пациента с небольшой головной болью или талон на питание для больного после операции, рацион которого забыла поменять дневная смена.

Когда я перезвонила очередной медсестре, она сказала, что у пациентки, недавно вернувшейся после операции, жар. В этом не было ничего особенного – в первый день после хирургического вмешательства у большинства людей поднимается температура. Это редко связано с инфекциями, так как чаще всего они развиваются в течение нескольких дней. Жар после операции обычно быстро проходит и не требует приема антибиотиков. В отделении неотложной помощи меня ждала женщина с сильным кровотечением, поэтому я не задала самый важный вопрос: «Мне стоит осмотреть пациентку?» На самом деле я вообще ничего не уточнила, потому что должна была срочно остановить кровотечение, а на поясе у меня уже пищал следующий пейджер, возможно, и не один. Я ответила медсестре, что, скорее всего, причина жара – воспаление, а не инфекция. Пообещала выписать что-нибудь и повесила трубку. Быстро вбила в компьютере рецепт на парацетамол и дозу физраствора для внутривенного вливания и побежала на следующий вызов.

Когда через два часа я шла в ординаторскую, чтобы вздремнуть, я вспомнила о пациентке с жаром и вдруг поняла, что так и не осмотрела ее. Мне никто не перезванивал, поэтому я решила, что она в порядке и может подождать до утра. Но сказали ли мне, какая именно у нее температура? Я не могла вспомнить. По какой-то причине я заставила себя вернуться к лифту и подняться в послеоперационное отделение.

И с ужасом обнаружила пациентку с сильнейшим жаром. Да, меня предупредили о высокой температуре, но никто не сообщил, что она была настолько высокой – 104.1 °F (40 °C), при пульсе 130 ударов в минуту, несмотря на парацетамол и вливание физраствора. Я замерила давление – 90/40, пониженное, вероятный признак того, что пациент близок к септическому шоку.

– Черт, – сказала я. – Она все время была в таком состоянии? Ей нужны антибиотики. Может быть, понадобится реанимация.

– Но я говорила вам про жар! – возразила медсестра.

– Но вы не сказали, что температура настолько высокая! И не перезвонили, когда лечение не помогло.

– Ну вы же сказали мне, что беспокоиться не о чем! – медсестра была в ярости.

– Потому что вы не назвали никаких показателей!

Правда была в том, что я не спросила. Я решила, что компетентная медсестра сама скажет о любых отклонениях в жизненных показателях пациентки – было вполне логично ожидать этого от хорошо обученного профессионала. И все же я не спросила.

Отчасти эти трудности с коммуникацией объясняются историей и особенностями обучения: столетиями медсестрам говорили о необходимости использовать описательный и субъективный язык, тогда как врачей учили руководствоваться объективными данными и на их основе делать конкретные заключения.

Медсестер убеждали, что, общаясь на этом языке, они принесут пользу («воспринимай ситуацию шире», «уделяй внимание вещам, о которых пациент не скажет: тому, как он двигается, как одет»), но при этом отказывали им во влиянии («ставить диагноз – не твоя работа»). Как я уже сказала, врачей, наоборот, обучали языку для обмена данными, необходимому для формулировки диагноза и плана лечения.

Для честного разговора об этих языковых различиях нужно отметить, что в истории современной медицины подавляющим большинством среднего медицинского персонала всегда были женщины, а подавляющим большинством врачей – мужчины. (Даже сегодня, когда девушки составляют половину или больше половины студентов-медиков, среди практикующих врачей в Соединенных Штатах только 34 % женщин, несмотря на значительный рост этого показателя в последние десятилетия). Гендерные стереотипы были изначально встроены в систему обучения медсестер. Когда в девятнадцатом веке Флоренс Найтингейл закладывала основу той сферы, которую сегодня мы знаем как современное сестринское дело[43]43

Karen Davies. The Body and Doing Gender: The Relations between Doctors and Nurses in Hospital Work // Sociology of Health & Illness. – 2003. – Vol. 25, № 7. – P. 720–742. https://doi.org/10.1046/j.1467–9566.2003.00367.x.

[Закрыть], она руководствовалась представлением, что любая женщина может быть медсестрой, и, обучаясь этой профессии, она просто проявляет свои естественные наклонности[44]44

Orla T. Muldoon, Jacqueline Reilly. Career Choice in Nursing Students: Gendered Constructs as Psychological Barriers //Journal of Advanced Nursing. – 2003. – Vol. 43, № 1. – P. 93–100. https://doi.org/10.1046/j.1365–2648.2003.02676.x.

[Закрыть]. Умение проявлять заботу считалось идеальным женским качеством. Поэтому в сестринском деле ей отвели роль следить за гигиеной, распорядком дня и приемом лекарств, все это «в строгом соответствии с указаниями врача»[45]45

Davies. The Body and Doing Gender. P. 720–742.

[Закрыть]. Этот заботливый и уважительный образ резко контрастировал с образом врача с его идеалом мужественности: безэмоциональным, решительным, объективным, дистанцированным, рациональным.

Может показаться, что такое расхождение в языке врачей и медсестер отлично укладывается в принцип поп-психологии «мужчины с Марса, женщины с Венеры», но на самом деле оно служит наглядным примером того, что эти модели поведения обусловлены исторически, закладываются в процессе обучения и совсем не являются естественными и обязательными. Как и эта популярная психологическая теория, такое однозначное разграничение стилей общения не соответствует реальности и не помогает ее достоверно описать. Множество исследований опровергают взгляд на мир, основанный на противопоставлении гендеров.

Бобби Каротерз и Гарри Райз провели большое исследование, в рамках которого рассмотрели 13 публикаций на тему гендера по целому ряду психологических и социальных аспектов, в том числе по стилю общения[46]46

Bobbi J. Carothers, Harry T. Reis. Men and Women Are from Earth: Examining the Latent Structure of Gender // Journal of Personality and Social Psychology. – 2013. – Vol. 104, № 2. – P. 385–407. https://doi.org/10.1037/a0030437.

[Закрыть]. Они выяснили, что нам нравится четкое противопоставление стилей общения, обусловленное гендером, – нам нравится верить, что женщины говорят так, а мужчины иначе. Но эта дихотомия не выдерживает проверки статистикой. Как отмечает Каротерз, согласно их исследованию (да и нашему жизненному опыту), для мужчины довольно обычно проявлять сочувствие, а для женщины – иметь способности к математике, то есть обладать теми характеристиками, которые некоторые статьи приписывают противоположному полу. «Пол – далеко не такая исчерпывающая характеристика, как заверяют стереотипы и некоторые научные труды», – добавляет она. Райз в своем интервью говорит: «Причина конфликтов – не столько в разнице полов, сколько в особенностях характеров»[47]47

Men Are from Mars Earth, Women Are from Venus Earth // ScienceDaily. Accessed April 15, 2018. https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130204094518. htm.

[Закрыть]. Многие из нас знают, что, как ни сложно найти взаимопонимание с врачом, медсестрой, партнером или матерью, лишь малая часть этих трудностей связана с гендером.

Конечно, и медицинский язык, и заключенные в нем гендерные роли претерпевают постоянные изменения. После Второй мировой войны образование и работа медицинских сестер прошли через быструю и всестороннюю профессиональную трансформацию[48]48

D’Ann Campbell. Women at War with America: Private Lives in a Patriotic Era. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

[Закрыть]. Сестринское дело стало настоящей профессией, которая требовала получения большого количества практических навыков и теоретических знаний, а не просто женской сноровки и умения следовать указаниям врача. Женщины получали образование в университетах и училищах, а не непосредственно в больнице, обучение длилось дольше, и медсестры не оставляли работу после замужества. Сестринское дело больше не воспринимали как приложение обычных для любой девушки способностей в больничной среде и адекватно оценивали объем профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения этой работы в сложной медицинской сфере.

Сейчас, с увеличением количества женщин-врачей и медбратьев, гендерная привязка профессий размывается все сильнее, и интересно наблюдать, насколько искусственно противопоставление моделей поведения мужчин и женщин. Изначально средний медперсонал был почти полностью женским, но ситуация кардинально изменилась: в 1970 году медбратья составляли только 2,7 %, в 2013-м их доля увеличилась до 10 % и продолжает расти[49]49

2017 Data Brief Update: Current Trends of Men in Nursing – Center for Interdisciplinary Health Workforce Studies | Montana State University. Accessed April 20, 2018. http://healthworkforcestudies.com/publications-data/data_brief_update_current_trends_of_men_in_nursing.html; U.S. Census Bureau. Male Nurses Becoming More Commonplace. Census Bureau Reports. // The U. S. Census Bureau. – 2013. Accessed April 20, 2018. https://www.census. gov/newsroom/press-releases/2013/cb13-32.html.

[Закрыть]. В 1949 году девушки составляли только 5,5 % студентов-медиков, к 1986 году их количество стало 36,4 %, а в последнее время, согласно многим исследованиям, – больше 50 %[50]50

Eliza Lo Chin. Looking Back over the History of Women in Medicine. // MomMD. Accessed April 20, 2018. https://www.mommd.com/lookingback. shtml; More Women Than Men Enrolled in U.S. Medical Schools in 2017. Accessed May 5, 2019. https://news.aamc.org/press-releases/article/applicant-enrollment-2017/; Paul Jolly. Medical Education in the United States, 1960–1987. // Health Affairs. – 1988. – Vol. 7, № 2. – P. 144–157. https://doi.org/10.1377/ hlthaff.7.2.144.

[Закрыть].

В условиях, когда эти сферы стремятся к равноправию, становится понятно, что разница в языке отражает иерархию, существующую внутри медицинского сообщества: доктора как представители высшего ранга, конечно, оставляют себе самые точные определения, самые сложные и самые «медицинские» термины[51]51

David Hughes. When Nurse Knows Best: Some Aspects of Nurse/Doctor Interaction in a Casualty Department // Sociology of Health & Illness. – 1988. – Vol. 10, № 1. – P. 1– 22. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11340102.

[Закрыть]. Эта иерархия приводит к определенным последствиям: в литературе описано множество примеров того, как врачи злоупотребляют своим положением и жестоко обращаются с медсестрами, например хирурги могут изрыгать ругательства и швырять куски тел. Все это происходит в реальности и все это дико непрофессионально, и в большинстве медицинских вузов проводятся специальные занятия, посвященные этим проблемам.

Иерархичность может проявляться в отношении других специалистов. Вот почему намного продуктивнее трактовать языковые различия как разницу в распределении власти, а не через гендер. Слово может оскорбить человека по-разному, а значит, влияние, которым обладает человек в каждой конкретной ситуации, неодинаково и зависит от разных факторов. Унижению может подвергаться студент, стажер или квалифицированный врач, который впервые работает в этом операционном блоке и находится у самого основания властной и языковой пирамиды. Если смотреть на расхождения в языке как на проявление власти, а не гендера, то во многих рабочих ситуациях все встает на свои места.

Например, я сама много раз участвовала в такой неравной коммуникации – была и обидчиком, и жертвой нападок. Будучи студенткой, я спросила у одной из сотрудниц, которая стажировалась в больнице всего несколько месяцев, где можно помыть руки. Она отправила меня к «грязной» раковине и громко смеялась на тем, что я не знаю, что она предназначена для обработки инструментов, а не для мытья рук, а потом ухмылялась, наблюдая, как я слоняюсь из угла в угол с поднятыми вверх грязными руками. Хирургическая сестра потешалась надо мной и выставляла вон – дважды, – потому что ей не нравилось, как я стою за операционным столом.

Когда я была интерном, медсестры не принимали всерьез моего беспокойства за пациента, заявляя, что интерны только отнимают время. И это происходило не раз и не два, а почти каждую ночь. Через много лет у меня, уже дипломированного штатного врача, были столкновения с медсестрами другой больницы. У них было больше власти, чем у меня, и, используя язык официальных предписаний и обвинений в халатности, они заставляли меня провести кесарево сечение, в котором я не видела необходимости.

И я уверена, что сама продолжаю заниматься этим – использовать язык как грубое орудие против пациентов и стажеров. Пусть я никогда не кидала желчный пузырь в ординатора на последнем году обучения (такую историю мне рассказали во время практики по общей хирургии, как и то, что сделавший это врач через несколько лет возглавил отделение), но отмахнулась от стажера, который переживал за пациентку с высоким кровяным давлением, прочитав ему отповедь про рекомендации Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG) для беременных с гипертонией. Я заставила пациентку плакать, сказав, что ее гестационный сахарный диабет – это патологический процесс и он требует лечения препаратами. Медицинский язык использовали против меня, но, без сомнения, я и сама била по другим людям.

* * *

Как бы ни развивалась медицина в двадцать первом веке, кажется очевидным, что большинство проблем с коммуникацией на медицинском языке заложены в процессе обучения, а значит, мы можем переучиться. И сейчас самое время заняться этим, потому что расхождения в профессиональных диалектах снижают продуктивность медработников и несут в себе опасность для пациентов. Или хотя бы потому, что мы наконец обратили внимание на эту проблему, которая существовала всегда.

Основное решение того, как преодолеть эти расхождения в языке врачей и среднего медперсонала, называется аббревиатурой SBAR. (Конечно, назвать идею по улучшению коммуникации аббревиатурой, которую почти невозможно выговорить, – это очень показательно для медицинского языка.) SBAR (Situation Background Assessment Recommendation) расшифровывается как Вводные, Предпосылка, Оценка, Рекомендация – это способ стандартизировать и организовать передачу медицинской информации[52]52

Leonard M., Graham S., Bonacum D. The Human Factor: The Critical Importance of Effective Teamwork and Communication in Providing Safe Care. // Quality and Safety in Health Care. – 2004. – Vol. 13, № 1. – P. 85–90. https://doi. org/10.1136/qshc.2004.010033.

[Закрыть].

Раньше медсестра (какая именно, если я отвечаю за четыре отделения и пять приемных покоев?) могла сообщить по телефону: «Мне не нравится частота пульса пациентки», – и для загруженного врача это звучало как предложение отложить осмотр. По стандарту SBAR медсестра должна сказать: «Это Лиз, медсестра из послеродового отделения, 5 этаж, южное крыло (вводные). Пациентка Смит поступила сегодня после кесарева сечения, прошло без осложнений. Сейчас у нее устойчивая тахикардия. Я использовала гидратацию, но она не прекратилась (предпосылка). Меня беспокоит возможность острой кровопотери (оценка). Мне бы хотелось, чтобы вы как можно скорее осмотрели пациентку. Также, пожалуйста, закажите анализ на гематокрит, который я подготовлю до вашего визита (рекомендация)». Готово. Никакого успокоения и возможности отложить. Использование этого стандарта заставляет Лиз оценить, какую информацию важно мне сказать и о чем попросить. Плюс к этому я знаю, кто такая Лиз, насколько сильно она беспокоится и как она ждет моего визита.

Так это устроено в теории. Стандарт SBAR работает и на практике, но его очень сложно реализовывать. Для большинства медсестер подготовка к такому звонку означает дополнительную нагрузку – им приходится отрываться от работы, чтобы осмыслить информацию перед вызовом врача. Применение SBAR требует – и предрасполагает – определенной уверенности от говорящего и отзывчивости от слушателя. И наверное, именно это, больше чем сама структура сообщения, влияет на выбор слов и оказывается главной причиной, почему стандарт SBAR работает. А он действительно помогает двум профессионалам начать говорить на одном языке, чтобы вместе решить проблему.

* * *

Медицинский язык одновременно наделяет слова смыслом и разрушает доверие, он требует конкретности и пренебрегает нюансами, он способствует выздоровлению и вредит отношениям. Даже простые фразы в медицинском языке приобретают особый смысл и влияют на поведение людей. Выражение «Мне жаль» – один из самых печальных примеров искажения первоначального смысла слов в медицинском языке.

Мы очень рано учимся произносить «Извините», «Мне жаль». «Извинись за то, что взял игрушку сестры». «Извинись, что укусил брата». «Извинись, что поджег кухню».

Даже когда ты ребенок, фраза «Мне жаль» заключает в себе одновременно так много значений. Она выражает грусть и сожаление, но вместе с тем признание вины и принятие ответственности за случившееся. Из-за сочетания в нем грусти и вины это выражение недопустимо в медицинском английском. Доктора часто хотят выразить свою печаль, но не признать вину за случившееся. Или цепочка решений, за которые они чувствуют вину и ответственность, оказывается слишком длинной и сложной, чтобы ее можно было выразить простым «Мне жаль». Мне жаль, что рак вернулся? Мне жаль, что химиотерапия не сработала? Мне жаль, что мы не провели операцию раньше, потому что я не придал должного значения вашим болям? Или все это сразу?

Так самое простое выражение печали меняет свое значение для человека, говорящего на медицинском английском. Отягощается, ставится под запрет, теряет смысл. Врачи извиняются неохотно или вообще не могут произнести этих слов, потому что фраза «Мне жаль» звучит для них как признание в том, что они сделали что-то не так. Но как без этих слов сообщить об ужасных новостях? Как проявить симпатию и сострадание? Как принять скорбь пациентов? И как горевать вместе с ними?

* * *

Одна из моих пациенток, Аманда Солдати, была молодой и стремительной. Она говорила отрывистыми и мелодичными фразами, слова не поспевали за ее мыслями. Она была такой живой, никогда не могла усидеть на месте, подпрыгивала на кровати, стоило мне только войти в комнату, и болтала ногами в кроссовках, пока говорила. Аманда попала ко мне, пережив трагедию годом раньше – она потеряла ребенка, родившегося во втором триместре, намного раньше срока.

Во время ее визита с новой беременностью – первой после прошлогоднего неудачного опыта – мы проговаривали варианты. Самым инвазивным из них была операция. Учитывая ее опыт преждевременных родов во втором триместре, ей могло помочь наложение швов на шейку матки – процедура, называемая серкляж. На первом приеме я объяснила, что мы можем подождать с проведением операции и с помощью УЗИ внимательно следить за состоянием шейки матки. Если на ультразвуке будет видно, что она укорачивается, то наложим швы. Хотя у многих женщин этого не происходит, беременность проходит нормально и им удается совсем избежать процедуры. Аманда немного походила по комнате и в итоге решила, что такое ожидание при условии постоянного контроля кажется вполне логичным. И разве не здорово будет избежать операции и всех связанных с ней рисков?

Через три недели мне позвонили из кабинета УЗИ: шейка матки моей пациентки укоротилась, пусть пока некритично, но ее длина была меньше нормы. Я связалась с Амандой, и мы обсудили риски и пользу наложения серкляжа на этом этапе. Решение было непростым из-за опасности проколоть амниотические мембраны во время проведения операции, что спровоцировало бы выкидыш. Но Аманда настаивала на процедуре и говорила, что не хочет больше терять время.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?