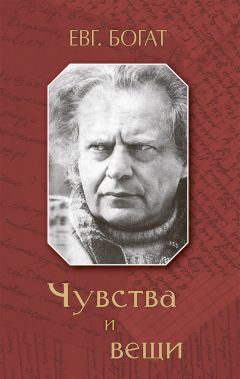

Текст книги "Чувства и вещи"

Автор книги: Евгений Богат

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Как библиотеку меняли на «Жигули»

1

В старых-старых журналах, которые мирно пылятся в архивах, небезынтересно читать рекламные объявления, повествующие о жизни давным-давно ушедшей, канувшей в Лету…

Декабрь 1909 года.

Объявление лирико-драматическое: «Заставьте полюбить себя того, кто не отвечает на вашу любовь. Овладейте непокорным сердцем, источником ваших мучений. Этого легко добиться без ведома того, чью любовь вы хотите завоевать. Невероятное стало возможным благодаря печатающейся сейчас книге “Тайные силы и любовь”…»

Объявление с оттенком мистики: «Поразительное открытие. Личный магнетизм: гипнотизм, сила воли, нервная сила. Назовите его как хотите. Это неощутимая сила, от которой зависит судьба человека, это ключ к успеху в жизни, в обществе и в делах… По нашей новой методе вы можете дома в течение нескольких дней…»

Объявление в жанре фантасмагории: «Гибель человечества!!! Слушайте! Осколок, недавно оторвавшийся от Солнца, по точным данным астрономов весит сто миллионов пудов и состоит из раскаленной солнечной пыли. Столб этой пыли должен коснуться земли 11 марта 1910 года. Казалось бы, все люди находятся в одинаковой опасности. На самом же деле этого нет. Напротив, некоторые безмятежно ждут рокового дня. Почему? Потому, что… они запаслись бесподобными папиросами “Ева” благоухающий дым которых, соединяясь с солнечной пылью, мгновенно охлаждает ее…»

В особой моде было все электрическое: печи, кастрюли, чайники, кофейники, молочники, утюги. И – диво дивное! – электрические фонари для велосипедов…

2

«Куплю… стереомагнитолу “Шарп-9494”, “Джи-Ви-Си-8-38”, стереокомбайн, “Студио-2240”, телефон с памятью, костюм для подводного плавания, кроссовки “Адидас”».

Это, конечно же, декабрь не девятого, а семьдесят девятого года.

Человечество, как видим, уцелело после рокового дня 11 марта, когда даже некурящую его часть пощадил гигантский столб солнечной пыли, и жаждет, жаждет наслаждаться утехами научно-технической революции: высококачественными стереозаписями, цветомузыкальными установками, диктофонами, а также боксами для подводной кино– и фотосъемки.

Порой в сегодняшних рекламных изданиях мелькают объявления, которые в декабре 1909 года не были бы поняты: «Куплю… каретные часы, керосиновую лампу… старинный узкий комод… коллекцию самоваров… стол для заседаний…»

Стереосистемы, усилители, акустические колонки соседствуют со старинными часами, старинными монетами, медалями и картинами, старинной мебелью с инкрустацией и бронзой.

Возможно, это задаст ряд философских загадок тем исследователям нравов и быта, которые через 70–80 лет будут листать уже изрядно пожелтевшие, а то и полуистлевшие страницы сегодняшних рекламных изданий. Но и сейчас читать их интересно. За миром человеческих страстей и увлечений угадывается мир ценностей, в ворохе странностей и причуд ощущаются некие более или менее существенные черты и штрихи времени.

Будучи систематическим читателем этой живой, стихийной литературы, я полагал, что меня уже ничто удивить не может. Но однажды был удивлен, увидев у станции метро на рекламном щите объявление:

«Меняю библиотеку на “Жигули”. Тел…»

Я позвонил.

– Опомнились, – услышал женский усталый, немолодой голос. – Уже обменяли.

«Досадно», – подумал я. Мне интересно было увидеть людей, которые меняют библиотеку на «Жигули», и интересно было посмотреть на эту библиотеку.

Я понял, что на необозримой человеческой ярмарке, где то и дело творятся любопытные вещи, вдруг некие ценности, ранее почти несопоставимые, уравновесились; большие уёмистые чаши весов, тихо колеблясь, плечом к плечу держат на себе: одна – библиотеку, вторая – автомобиль. И я, повторяю, пожалел, что опоздал.

Но мне посчастливилось – через несколько недель я увидел опять подобное объявление, лишь более развернутое:

«Меняю хорошую библиотеку на новые “Жигули”.

Тел……Марину».

Я позвонил, мне ответил женский голос, но не усталый, а молодой и веселый:

– У вас новые «Жигули»? Понимаете, мы уже договорились несколько дней назад с одним человеком. И мне неудобно…

И тогда решил я не хитрить, а точнее – хитрить иначе, искуснее. Я открыл, что у меня «Жигулей» нет, но тоже хорошая библиотека и я испытываю тоже соблазн подобного обмена. И вот мне бы хотелось познакомиться с его «механизмом».

– У вас действительно хорошая библиотека? – как-то остро полюбопытствовала моя собеседница. – Есть редкие вещи? Тогда я вас жду.

3

В центре города в старом доме я попал в большое запущенное жилище, напоминающее живописную берлогу. В комнатах, уставленных мебелью не столько старинной, сколько старой, с высоченными, действительно старинными лепными потолками стояли у стен застекленные книжные шкафы…

Но все это я увидел, рассмотрел потом. Потому что первым моим впечатлением была, конечно, она, юная хозяйка старой берлоги. Поначалу, когда она мне открыла, показалось, что это сестра или даже дочь женщины, с которой я говорил по телефону. Она выглядела совсем девочкой, даже обручальное кольцо казалось надетым из озорства, для подражания матери или старшей сестре.

На столе в беспорядке лежали дореволюционные журналы; рядом с широко известными – «Русской мыслью» или «Северным вестником», «Миром Божьим» – были и малоизвестные – «София», «Голос минувшего», – и совершенно забытые, вроде «Масок» и «Заветов». Лежал даже журнал «Гермес» – вестник античного мира, издававшийся некогда крохотным тиражом для учителей классических гимназий. И тут же, на этом столе, редчайшее издание, мечта книголюба – «Старый Петербург» М.Пыляева.

Я на минуту забыл обо всем – о женщине-девочке, о цели моего визита и хитроумной тактике, стихийно родившейся в телефонном разговоре, начал рассматривать, листать.

Потом подошел к шкафам. Взгляд мой, достаточно натренированный, выхватывал то «Иллюстрированную историю Петра Великого», то «Иллюстрированную историю Екатерины II», то романы Дюма в издании Сойкина, то том того же Пыляева «Старая Москва», то фундаментальное сочинение «Русская портретная галерея: собрание портретов замечательных русских людей»…

Я доставал с полки, листал, рылся, опять листал. И не мог оторваться. Вот «Иллюстрированная история искусств» Любке. Вот «Петербургские трущобы» Крестовского. Вот «Месяцеслов в стихах» Симеона Полоцкого. Вот…

– Роскошная библиотека, – вырвалось у меня. – Настоящее сокровище!

Я посмотрел на хозяйку. Она молчала с серьезным лицом, как девочка, которой учитель у доски задал, написав крошащимся мелом на доске, непосильную задачу по алгебре или геометрии. Потом наморщила лоб, сжала губы, о чем-то задумавшись, и на лице вдруг явственно выступил ее возраст – лет двадцать пять.

– Вы полагаете, это хорошая библиотека, даже роскошная? – спросила наконец, как бы желая окончательно удостовериться в искренности моего изумления.

– По-моему, замечательная, – ответил я. – У вас есть раритеты…

– Ра-ри?.. – потешно удивилась она и стала опять похожа на девочку-школьницу.

– То есть, – объяснил я, – издания, ставшие совершенной редкостью. Раритеты…

– А! – Она задумалась. – Гм!.. – И вдруг оживилась: – А лично вы что бы отдали за эту библиотеку?

– Эти книги цены не имеют, – ответил я ей. – За них можно отдать только книги, тоже бесценные.

– Только книги? – переспросила она и остро полюбопытствовала – А ваша библиотека хуже?

– У меня тоже есть редкие издания, но этих, к сожалению, нет.

Я достал с полки толстый ветхий том и ахнул: «Дополнения к истории масонства» академика Пекарского, вышедшие в середине XIX века тиражом… 50 экз. Руки мои выразили величайшее почтение, я не держал в них этот том, я его лелеял, и это не укрылось от ее женской наблюдательности.

– Тоже раритет? – как бы мельком осведомилась она.

– Суперраритет, – ответил я. И задал ей вопрос, который засел в моем подсознании с первых же минут общения с ней: – Как это к вам попало?

– Почему попало? Я получила это в наследство. От деда. Он умер несколько лет назад, почти тотчас же после того, как я вышла замуж.

– И вы хотите это менять на машину, на «Жигули»?

– Нет, нет, все сложнее. Все не так, как вы думаете…

Она помолчала, потерла рукой лоб.

– Я вам, пожалуй, расскажу все. Вдруг вы мне поможете.

– Конечно, помогу, если это в моих силах, – пообещал я ей. – У вас фантастическая библиотека. Даже с первого взгляда – фантастическая.

Я рассмотрел за стеклами сочинения Блаженного Августина, изданные в XVIII веке Новиковской типографией.

– Новиковская типография, – нежнейше коснулся я пальцем стекла.

– Но-ви-ков-ская, – повторила она, как эхо.

– И это – на «Жигули»?!

– Да есть у нас «Жигули», – досадливо остановила она меня.

– Тогда я ничего не понимаю…

– Сядьте! – Она стала опять серьезной, строгой, двадцатипятилетней. – Несколько месяцев назад кто-то исхитрился и угнал нашу машину. Когда у вас будет собственная, вы поймете, что это такое! Муж чуть с ума не сошел… Мы не спали целую неделю. У него было настоящее нервное потрясение, пока ее искали. Ведь не все же машины находят, понимаете, не все. А он без машины жить не может, это его, как говорится, alter ego. – Она с особым тщанием, почти по слогам, вытвердила латынь, как на уроке, точнее, как на экзамене. – Ну вот, в эти безумные дни и ночи я ему пообещала, что, если машину не найдут, я обменяю нашу библиотеку на новые «Жигули». А он в ответ только нервно смеялся и еще больше злился. Он говорил: «Попробуй, найди дурака, чтобы “Жигули” на эту пыль!» Ну, про пыль он со зла, понятно, в запальчивости. Но все равно я обижалась ужасно, и не потому, что люблю все это так же безумно, как вы или тот капитан…

– Какой капитан? – вырвалось у меня.

– Не перебивайте, пожалуйста. Дойдет очередь и до него. Ну вот. Меня это обижало не потому, что я все это ужасно люблю, а потому, что он не оценил моего порыва. И потом мы часто из-за этого ссорились. Ссорились в шутку, но и не в шутку. Потом, – уточнила она, – когда машину нашли, он по-прежнему не верил, что я библиотеку обменяла бы на «Жигули». Но не верил не потому – это я по-настоящему тоже потом поняла, – что во мне сомневался, а потому, что сомневался вообще, что это возможно. И я решила ему доказать. – Она рассмеялась и стала опять похожа на девочку. – Чаю хотите?

– Нет. Что же вы решили ему доказать?

– Доказать, что подобный обмен – совершенно реальная вещь. Думаете, когда дед умер, мало было желающих поживиться? Я в конце концов сообразила, что к чему. Хотя по-настоящему поняла это лишь сейчас. Те были менее откровенны…

– А зачем вам нужно было это доказывать мужу?

– Ну… чтобы он меня больше уважал. – Она чуть покраснела и вдруг совершенно чистосердечно открылась: – Чтобы он не очень задавался с этими «Жигулями», которые у него сто лет! У меня не меньшая ценность.

Теперь я ее понял.

– И вы доказали?

– Да, я договорилась об обмене этой библиотеки на «Ладу», это даже лучше, чем «Жигули», экспортное исполнение.

– С кем договорились?

– Вот с этим капитаном. Точнее – с бывшим капитаном торгового флота. Теперь он на пенсии. Он никогда и не сидел-то за рулем «Лады». Были лишние деньги, купил. Говорит, думал в старости поколесить с женой по стране. А жена умерла… Осталась «Лада». – Она как-то горько, совсем по-взрослому, усмехнулась.

Мы помолчали.

– Помогите мне, – вдруг жалобно попросила она.

– Чем же я могу вам помочь?

– Получилось нескладно. Мы с мужем заключили пари. Он утверждал, что обмен невозможен, а я говорила, что легко осуществим. Вот мы и заключили самое настоящее пари на ценные вещи: он – мне, если я выиграю, я – ему, если выиграет он. И я дала объявление, которое вы читали. Мне позвонил, я тотчас же по голосу поняла, немолодой человек, потом, когда мы познакомились, оказалось, что он бывший капитан торгового флота. Никогда не подумаешь, что капитан. Какой-то с виду будничный, обыкновенный. Похож немного на моего деда.

Он рассказал о себе, о том, что мечтал всю жизнь о двух вещах: поколесить по стране с женой и почитать Диккенса за городом, на даче, чтобы не мешал никто… У нас Диккенс, конечно, есть. Он не кинулся к книгам, как вы. А сидел, пил чай, рассказывал, потом походил вдоль шкафов, посмотрел и попросил меня, чтобы вся эта библиотека осталась в нашем доме еще на год или на два, пока он дачку какую-то достроит, а то сейчас некуда все это перевозить, он живет тесновато, с дочерью и внуками. «А “Ладу”, – говорит, – я вам дам хоть сегодня, новая – и десяти километров не набегала. И место на стоянке отдам. А книги, – повторила она, – заберу к себе через год или два. Сейчас, если разрешите, буду пользоваться ими, вроде как в библиотеке, – уносить и возвращать». Ну вот… Вы мне помогите, пожалуйста.

– Чем я могу помочь вам? – спросил я, но уже и сам догадался, чего она от меня хочет.

– Понимаете, когда я задумала этот обмен на пари, казалось, что все будет иначе. Договоримся, муж удостоверится, я выиграю, а потом объявлю, что передумала. Может же человек передумать! Выпьем вина, посидим и разойдемся по-человечески. А с ним это невозможно. Он не поймет. Он из тех людей, которые, наверное, никогда не меняли решений. И потом это его доверие: машину – сейчас, а библиотеку к себе – когда-нибудь. Ведь подумайте: за два года мало ли что может измениться, он старый ведь, может и умереть. А это не что-нибудь, а «Лада»!.. Ну, вы не автомобилист, это чувствуется. Но у вас тоже хорошая библиотека…

– И вы хотите, чтобы я морально выручил вас, обменял ее на «Ладу»?

– Но вы же сами говорили, что этот вариант для вас возможен!

– Я обманул вас. Он невозможен для меня.

– Ну конечно, – тут она обиделась по-настоящему, – я-то из тех людей, которых можно обманывать…

Я поднялся, опять подошел к шкафам, к шкафу, который был заполнен изданиями древнеримских классиков. Целых две полки занимал Цицерон.

– Дед ваш любил Цицерона?

– Мой дед вообще был удивительным человеком, – резко ответила она. – Но лучше сейчас поговорим о капитане. Что же мне теперь делать?

– Подарите ему Диккенса. Или Цицерона.

– Перестаньте шутить! К тому же он и не возьмет.

– Расскажите ему все как есть.

– Не хватит духу. Ведь он еще раз у меня был. С тортом. Сидел, опять пили чай. Он снова рассказывал о себе и радовался, что совершил такой удачный, такой замечательный обмен. Он говорил, что уже позвонил строителю, который занимается его дачкой, чтобы соорудили для книг много-много полок, и говорил, как ему будет хорошо с этими книгами. Он говорил, что видел почти весь мир, а вот читать было некогда, а сейчас, несмотря ни на что, у него будет хорошая старость. Это его дословное выражение: «хорошая старость». «У меня, – говорит, – будет хорошая старость – воспоминания и книги, книги и воспоминания». И вот я ему завтра открываю все как есть…

Надо было уходить, но оторваться от библиотеки я не мог, опять подошел к шкафам, мне попался на этот раз один из томов «Истории нравов», живописно повествующий об экзотике разных веков и народов. Я углубился и забыл обо всем.

Ее голос вывел меня из забытья.

– Раритет? – четко, по-деловому осведомилась она.

– Нет, – ответил я, – но тоже редкость…

4

Я вышел из старого дома и ступил на палубу корабля. Ее чуть покачивало. Вокруг клубился туман. Я повернул голову и увидел рядом с собой человека – его большое, массивное лицо было настолько рельефным и резким, что даже в тумане отчетливо вырисовывались все черты и морщины. И я его узнал. Это был Цицерон.

– Нам теперь надо поговорить, – обратился он ко мне отлично поставленным голосом оратора, – о нравственной красоте. Рассмотрим вопрос об уважении к людям, и, так сказать, об украшениях жизни – о воздержанности, об умеренности, о всяческом успокоении душевных треволнений и о соблюдении меры во всем… Положение это содержит то, что по-латыни можно назвать…

Он перешел на латынь, я перестал его понимать и лишь наслаждался голосом и медью мертвого и вечно живого слога.

– Однако, – расстался он наконец с латынью, – мы рассматриваем это положение долее, чем нужно. Суть его в том, что умеренность, скромность, самообладание и воздержанность неотделимы от нравственно-прекрасного. Надо пользоваться благоразумно словом и делом, по-гречески это называется…

Он перешел на древнегреческий, и я опять перестал его понимать.

Ветер усилился, я поднял голову, чтобы посмотреть, выдержат ли паруса, и увидел, что стою перед собственным домом.

5

Через неделю у метро на рекламном щите появилось объявление:

«Роскошная библиотека с редкостями, раритетами, суперраритетами, изданиями Новиковской типографии и полным собранием сойкинского Дюма обменивается на дачу…

Тел……Марину».

Стоя перед этим объявлением, я вдруг подумал о том, что можно было бы написать его и более выразительно, с магнетической силой воздействия. Ну хотя бы в стиле начала века: «Невероятное стало возможным благодаря моей библиотеке. Заставьте полюбить себя мировую культуру. Овладейте ее непокорными вершинами – источниками вечного блаженства…»

Шум

Ни одной обсерватории мира не удалось по сей день уловить сигналы внеземных цивилизаций. Они безмолвствуют, если вообще существуют, или не желают общаться с нами. По убеждению ряда компетентных лиц, вероятность, что в обозримом будущем нам удастся узнать о них что-либо достоверное, измеряется ускользающе малыми величинами. Кто-то из современных острословов охарактеризовал ситуацию нижеследующей формулой: в наши дни есть две великих невозможности – услышать собратьев по разуму и не услышать соседей по дому.

Один из горько-иронических аспектов нашей истории в том и заключается, что дом, где разыгрались события, напоминает радиотелескоп, который вот-вот поднимется зеркалом к небу. Дом чуть выгнут, оттого кажется, вечерами особенно – когда загораются окна, – что фасад его зеркально колеблется, волнисто играет. Дом, несмотря на завидную высоту, широко распластался по земле, как бы раскрывая объятия – именно небу: это впечатление отчетливо рождается из-за того, что дом построен на холме, бывшем недавно большим пустырем. В доме десять этажей и восемь подъездов – шум новоселий не стихал долго. Это шум был веселый и жизнеутверждающий, шум ликования и надежд – на него, естественно, никто не жаловался, ему радовались. Но вот новоселья отплясались, отпелись, отыгрались, а… шум остался – уже не праздничный, однообразно или, вернее, разнообразно будничный.

По-видимому, архитекторами или строителями допущен был некий акустический изъян, оказавшийся для тех, кто в доме этом поселился, роковым. Дом стал напоминать чашу, переполненную голосами, музыкой, смехом и плачем. Но смеха становилось все меньше, шум выматывал, маленькие обиды делались большими; мягкие поначалу микроконфликты отвердевали, каменели, легкое раздражение переходило в нелегкую неприязнь. Любой обитатель настолько чутко улавливал все явственные оттенки (а неявственных почти не было) жизни соседа, что в доме не было тайн, а стало быть, и меркло уважение к человеческой личности – к ее тайне и уникальности. И самое печальное: это состояние постепенно стало переживаться как что-то почти естественное, а шум неумолкающий делался будто бы и неслышимым. Оптимисты начали полагать, что это не чересчур высокая цена за комфорт, пессимисты же, умерив максимализм, говорили: «Жить можно». И дом жил.

Но вот в шуме этом, ставшем даже для чуткого уха чем-то почти нормальным, появилось, родилось что-то новое, странное – какая-то острая, въедливая нота. Первыми услыхали ее Коршуновы, живущие в пятом подъезде, на восьмом этаже. Шум разбудил их на излете ночи, когда в доме обычно воцарялось недолгое безмолвие, и не давал уснуть до утра. А утром осенило их: электродрель или токарный станок! Кто-то работал ночью. Этого еще недоставало! Последняя, полновесная капля переполнила чашу. Коршуновы – мать и дочь – посовещались с соседями по этажу: оказалось, что и в их сон ночью въедалось что-то постороннее, непривычное. На излете второй ночи странный шумовой эффект повторился и с небольшими перерывами уже не умолкал, вибрирующий, нудный. И тогда Коршуновых опять озарило: Шеляткин, живущий над ними, он ночами работает и днем тоже, он – на токарном станке или электродрелью. Он.

А озарило потому, что за несколько дней до этого они увидели…

Те, кто в этом доме жил, видели особенно подробно и четко, наверное, потому, что на слух воспринимать мир становилось все тяжелее. И вот увидели Коршуновы, что дочь Шеляткина, молодая учительница, подкатила к самому подъезду на такси. И не с тяжелыми сумками, и не в особо торжественный день – в будни и налегке, – и вышла небрежно, будто бы для нее это обычное было дело – возвращаться с работы вечером на такси. Их несказанно удивило тогда, что дочь рядового пенсионера, не успевшая сама заработать не на ковер даже – на пальто! – разрешает себе подобную роскошь. Тайн в доме этом не было, и поэтому их не терпели – теперь все делалось ясным и ослепительно безобразным. Он, Шеляткин, вытачивает что-то, выколачивая рубли!

Новая въедливая нота не утихала, и решили Коршуновы искать защиты у общественности – они пошли в домком. Домком же состоял не из небожителей, а из тех, кто был тоже достаточно вымотан шумом и мечтал, ввиду почтенного возраста, с особой силой о тишине и покое. И уже через несколько часов к Шеляткину поднимались двое – Пустовойт и Пассек, члены домкома.

Шеляткин Василий Степанович после тяжелого инфаркта почти все время сидел дома, лишь изредка выходя в поликлинику или в библиотеку. В тот день он чувствовал себя лучше, может быть, потому, что тихо, морозно и солнечно было за окнами.

Он и сидел у окна с полураскрытой форточкой: дышал и читал…

Он читал Герцена.

Всю жизнь мучила Шеляткина странная, смешная мечта: осилить от первой до последней страницы хоть одно полное собрание сочинений большого писателя, классика. Именно от корки до корки и именно – Полное.

Когда после инфаркта он вышел на пенсию, мечта эта стала как наваждение. Была у Шеляткина домашняя библиотека, потому что любил он читать и раньше, а в библиотеке той были собрания сочинений Льва Толстого, Чехова, Бунина, но неполные, без дневников, писем и вариантов, и – что наисущественнейше важно – не особенно многотомные. Шеляткину хотелось, чтобы томов было пятьдесят или хотя бы тридцать, а у него в библиотеке самым большим было двенадцатитомное собрание сочинений Льва Николаевича. А Шеляткину, повторяю, хотелось, чтобы томов было пятьдесят – или лучше даже сто! – потому что всю жизнь он верил: не помрет, не довершивши начатое. Когда родилась дочь, верил – вырастит до диплома. Когда, урывая для сна два-три часа, в войну конструировал, совершенствовал, отлаживал оружие, верил – доживет до Победы. Когда после войны экспериментировал у себя в конструкторском бюро, верил – будет искать новое, ну хотя бы до пенсии… Он любил определять себе рубежи, венчающие тот или иной этап в жизни.

Вот только читать некогда было всю жизнь. А сейчас, после инфаркта, осложненного явлениями, которые укладывались в неприятные и тяжкопроизносимые формулы (например, «атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз»), верилось, что будет жить, пока не осилит Полное. В ворохе уныло-больничных формул, которыми определялось его нынешнее состояние, была, как это ни странно, одна наполненная сокровенным, дорогим ему смыслом: «стенокардия покоя и напряжения». Всю жизнь было страшное напряжение, и вот наступил покой, если и не сладостный из-за непрекращающихся, не утихающих почти никогда болей в сердце, то живой, живой Покой. И этот живой покой не кончится, пока он, Шеляткин, будет читать Полное.

В районной библиотеке, куда обратился он за советом, ему сообщили, что существует девяностотомное (Шеляткин даже задохнулся от удивления и радости) собрание сочинений Л.Н.Толстого, но (сердце упало с разбегу…) у них его нет и вообще оно большая редкость, а из самых объемистых сочинений библиотека располагает собраниями Диккенса и Герцена: и в первом, и во втором по тридцать (вот совпадение – поди выбери) томов.

Читать Диккенса показалось ему не то чтобы несерьезным, а уж чересчур большой утехой, может быть, по воспоминаниям детства, когда он читал его в первый и последний раз. И не привыкший к утехам и излишествам Шеляткин выбрал серьезного, основательного Герцена.

И открылась, и распахнулась перед ним опять целая жизнь – тридцать томов, как тридцать лет! Живи, дыши, думай. Поначалу, будучи не то чтобы педантом, но человеком систематическим, он чуть опечалился тем, что шли тома к нему не подряд: все время что-то было на руках. И поэтому ему выдавали после восьмого пятый том, а после четвертого второй, и получалось, что не читал он стройно и торжественно Полное, а будто бы пасьянсы из томов раскладывал, тоже вроде утехи. А потом даже обрадовался этой небольшой несуразности.

Возвращаясь к более раннему тому, он будто возвращался к более ранним стадиям собственной жизни. И она, жизнь, не только распахивалась на множество томов-лет в завтра, но и вдруг как-то таинственно уводила во вчера, делаясь еще объемнее, увлекательнее. Он жил будто бы в трех измерениях, и от этого переживание Герцена становилось особенно волнующим и личным.

Члены домкома Пустовойт и Пассек взошли на шеляткинскую жилплощадь с выражением мягкой, почти ласковой непреклонности на лицах, как некогда переступали порог дома отступника вестники инквизиции. Они начали с естественного, в сущности, но в доме этом странного, одновременно и наивного, и коварного вопроса: мешает ли ночью Шеляткину шум?

Шеляткин ответил чистосердечно, что не мешает, потому что с наступлением ночи он, наглотавшись успокоительных лекарств, зарывается головой меж двух больших подушек и уже ничего не слышит. Тогда был задан ему с виду невиннейший вопрос: а что же он, Шеляткин, улавливает, вынырнув из подушек? Шеляткин ответил без лукавства и без иронии, что улавливает теле– и радиопередачи, непосредственную игру на пианино и на нескольких гитарах, гул лифтов и, конечно, человеческие голоса – у соседей, на улице и на лестнице; а если вынырнет посреди ночи, то и шепот влюбленных в подъезде. И все это на широком и сочном фоне шума большого города, состоящего из рева автомашин и лязга трамваев.

Пустовойт и Пассек не удовольствовались этими достаточно подробными показаниями и тщательнейшим образом долго еще расспрашивали Шеляткина о шумах – как, должно быть, в стародавние века расспрашивали инквизиторы юродивых о видениях. А Шеляткину хотелось вернуться к Герцену, к его «Дневнику 1842–1845 годов», который он читал сейчас с упоением.

«Небрежность людская позволяет насесть пыли, паутине на святейшие струны души».

Наконец Раиса Яковлевна Пассек задала самый существенный вопрос об электроприборах и механизмах, которыми Шеляткин располагает. Он педантично перечислил. Стиральная машина, пылесос, электробритва, радио– и телеаппаратура, большей частью безмолвствующая.

А пока он нудно перечислял, Ирина Александровна Пустовойт с исключительным интересом рассматривала одну из стен – она была украшена искусно вырезанными из дерева фигурами животных.

– В художественном салоне покупали? – мимолетно осведомилась Ирина Александровна.

– Да нет… – чуть замешкался с ответом Шеляткин, и эта неловкость дорого стоила ему потом, – подарили мне это.

– Дорогой подарок, – то ли удивилась, то ли опечалилась Ирина Александровна.

– От дальнего родственника с Урала. – Шеляткин вдруг почувствовал, что он оправдывается, и, еще не понимая, в чем его обвиняют, уже ощущал себя безнадежно виноватым. – С Урала, – зачем-то повторил он, – от дальнего родственника, балуется деревом.

– М-да…

Пустовойт и Пассек удалились в мрачной задумчивости. В их замедленном уходе чувствовалась некая торжественность. Были они тоже, подобно Шеляткину, пенсионерами, но за ними стоял Домком. А кто за Шеляткиным? Александр Иванович Герцен?

А наутро остановил Шеляткина на улице у подъезда Трофим Петрович Павлюченков, занимавший некогда высокий пост в райпотребсоюзе, а ныне один из руководителей товарищеского суда. Шеляткин шел с туго набитым портфелем в библиотеку.

– Постой, – задержал его Павлюченков, – ты – человек, я – человек, мы – люди…

Трофим Петрович был абсолютно трезв, он вообще не выносил алкоголя, но оттого, наверное, что был он на нервной работе, у него выработалась особая манера речи, жестикуляции и мимики, делавшая его похожим на пьяного.

– Не торопись, – не отпускал он Шеляткина. – Ты – человек, я – человек. Тихо!..

А Шеляткину тяжело было стоять с увесистым портфелем, будто на сердце висело что-то.

– Потом, Трофим Петрович…

– Тихо! – непреклонно держал его Павлюченков. – Ты – человек, Коршуновы – люди, реши по-человечески, не шуми, не мсти.

– А за что же мне мстить?! – Шеляткин от удивления портфель чуть не уронил.

– А за то, что они шумят, – с непринужденностью почти детской пояснил Павлюченков.

И тут Шеляткин не выдержал и, хотя было это совсем не к месту, пересказал собеседнику одну из вычитанных накануне и особенно дорогих ему мыслей Герцена: о том, что человеку нельзя никогда поддаваться «внешним фактам жизни», он должен сохранять человеческое достоинство в любой обстановке и в любых условиях.

– Верно! – одобрил Павлюченков. – Ты – человек, я – человек, надо по-человечески…

Шеляткин побрел в библиотеку, истаивая в густо и косо летящих хлопьях снега. И Павлюченков (он рассказал мне об этом через несколько месяцев, когда Шеляткина уже не было в живых) ощутил вдруг симпатию к тихому, интеллигентному, начитанному человеку. Симпатия эта из тишайшего ощущения развилась бы, возможно, в стойкое чувство, если бы Павлюченков не различил уже будто бы висящее в воздухе само по себя пятно портфеля, оно чернело, когда Шеляткин уже истаял… «Резьбу потащил, – подумал Павлюченков, – из дерева. Э! Да! Дело не в мести. Тихо!..» По роду бывшей работы Павлюченков понимал мощь экономических интересов и ее уважал. И пошел он к Анисье Ивановне Дубровиной, которую называли «хозяйкой микрорайона», хотя по видимости занимала она скромную должность киоскера «Союзпечати».

Анисья Ивановна с молодости учила детей литературе и русскому языку, потом была долго директором школы, потом вышла на пенсию и отдалась общественной деятельности. Последние двадцать лет она возглавляла в различных районах города, меняя изредка местожительство, товарищеские суды, внося порой в этот бесспорно важный и нужный общественный орган энтузиазм и темперамент, достойные событий исторического размаха. Семь лет уже была она «хозяйкой микрорайона», где разыгрались описываемые нами события, совмещая общественную деятельность с четкой работой в киоске «Союзпечати», который с течением времени стал, собственно, уже не киоском, а целым салоном ее стараниями, или, как выразились бы в герценовские времена, ее «иждивением».