Автор книги: Евгений Штейнер

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

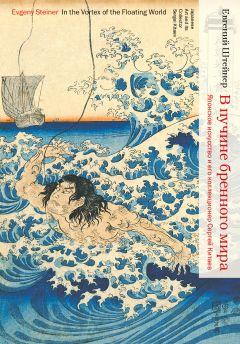

Евгений Штейнер

В пучине бренного мира. Японское искусство и его коллекционер Сергей Китаев

Памяти

Беаты Григорьевны Вороновой, 1926–2017,

первого хранителя коллекции Китаева,

и

Роджера Киза(Roger Keyes), 1942–2020,

лучшего знатока Хокусая и суримоно

Предисловие

В июле 1811 года капитан российского флота Василий Головнин (1776–1831) был захвачен в плен японцами на острове Кунашир (Курильская гряда), перевезен на Хоккайдо, где в местной тюрьме и провел последующие два года вместе с шестью членами своей команды. Довольно быстро японские власти поняли, что, хотя формальные основания для пленения иностранцев у них имелись (страна была практически закрыта от внешнего мира), делать этого им все же не стоило. Встал болезненный для самурайской гордости вопрос: как отпустить узников, не теряя лица. В итоге, пока шли долгие и непростые переговоры (например, в последний перед освобождением момент чуть все не сорвалось, ибо японцы требовали, чтобы российская делегация, прибывшая за пленными, разулась при входе в парадную залу, а русские офицеры отказались быть в парадных мундирах со шпагами и в портянках – это в итоге удалось уладить благодаря изобретательности капитана Рикорда[1]1

Спустя много лет юный Сергей Китаев за успехи в обучении в Морском кадетском корпусе получит премию капитана Рикорда в 300 руб.

[Закрыть]), – так вот, пока переговоры неспешно тянулись, японские тюремщики пытались сгладить невольным арестантам тяготы пребывания в узилище всякими мелкими послаблениями. Вот как об этом писал в своих воспоминаниях сам Головнин:

В числе снисхождений, которые японцы старались нам оказать, не должно умолчать об одном довольно смешном случае, которому, однако же, настоящей причины мы не могли узнать. Над столом нашим имел надзор один чиновник, старик лет в шестьдесят. Он с нами обходился весьма ласково и часто утешал нас уверениями, что мы непременно будем возвращены в свое отечество. Однажды принес он нам троим три картинки, изображающие японских женщин в богатом одеянии; мы думали, что он нам принес их только на показ, и для того, посмотрев, хотели ему возвратить; но он предложил, чтобы мы оставили у себя; а когда мы отказывались, то он настоятельно просил нас взять их. “Зачем нам?” – спросили мы. “Вы можете иногда от скуки поглядывать на них”, – отвечал он. “В таком ли мы теперь состоянии, – сказали мы, – чтобы нам смотреть на таких красоток?” А оне в самом деле были так мерзко нарисованы, что не могли произвести никаких чувств, кроме смеха и отвращения, по крайней мере в европейцах[2]2

[Головнин В. М.] Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. СПб., 1851. Ч. 1. С. 131–142.

[Закрыть].

Для чего добросердечный японский тюремщик предлагал заключенным эти картинки, я расскажу позже, а сейчас замечу, что “мерзко нарисованные красотки” были, скорее всего, портретами красавиц работы Утамаро, или Киёнаги, или Эйдзана с Эйсэном, или хотя бы их ближайших последователей. Но оставим покамест в стороне смех и отвращение русского европейца[3]3

Подчеркну, что таковые чувства вызвали именно картинки, а вовсе не их денотаты: в другом месте своих “Записок” Головнин писал о миловидности и притягательной красоте женщин из домов любви. Просто он, как человек своего времени, считал, что “в живописи, в зодчестве, в скульптуре, в гравировании, в музыке и, вероятно, в поэзии они далеко отстали от всех европейцев”. Там же. Ч. 3. С. 18.

[Закрыть]. В конце XIX века, три поколения спустя, о своем отношении к японскому искусству, в частности к тем же самым “картинкам бренного мира” (так переводится укиё-э), много писал другой российский моряк, герой этой книги, Сергей Китаев. В своих письмах о японском искусстве он часто использовал слово “влюблен”. Так он писал о Хокусае: “Я был влюблен в него… так, что совершил паломничество на его могилу”[4]4

Китаев С. Н. Письмо П. Я. Павлинову от 15 августа 1916, сс. 1v-2r // Архив ГМИИ.

[Закрыть]. В другом месте он расширяет список: “Мы были влюблены и в Хоксая и в Окио и в Тани Бунчо и др.”[5]5

Китаев С. Н. Письмо П. Я. Павлинову от 20 августа 1916, л. 3v // Архив ГМИИ.

[Закрыть] Об эстетике японского искусства в его письмах рассыпано немало тонких эмоциональных замечаний.

Возникает вопрос: почему два российских морских офицера, люди приблизительно одного происхождения и социального круга, были столь несогласны в своем восприятии и оценках японского искусства? Ответ достаточно прост и очевиден: оба они были людьми своего времени – высокого классицизма в случае Головнина и модерна, ключевой составляющей которого был японизм, в случае Китаева. Три поколения между ними вобрали в себя смену мировоззренческой и эстетической парадигм в европейской культуре – и эта смена во многом была вызвана вхождением японских художественных форм в европейскую визуальную среду в качестве модели нового видения. Что было заключено в “картинках бренного мира”, что в них видели и чего не знали европейские любители японизма от Франции до России, предварит наш рассказ о коллекции Китаева.

Эта книга состоит из четырех частей. Сначала дается историко-культурный контекст гравюры укиё-э с акцентом на тех жанрах, которые лучше представлены в коллекции: бидзинга (изображение красавиц) и суримоно (поздравительные гравюры с поэтическими текстами). Потом идет рассказ о коллекционере, С.Н. Китаеве, и детальное описание истории коллекции, ее формирования и судьбы. Третья часть носит иллюстративный характер – это развернутые каталожные статьи об избранных гравюрах. Некоторые из листов довольно известны, другие неизвестны вовсе, но для каждой гравюры было проведено новое детальное исследование, сделаны переводы и описаны новые факты. С одной стороны, жанровая выборка этих примеров соответствует сильным сторонам собрания (например, суримоно), а с другой – я постарался показать практически неизвестные и не описанные (по крайней мере, на западных языках) жанры, как, например, политические карикатуры времен падения военного режима сёгуната и реставрации императорской власти (1867–1868) или сэндзяфуда 千社札 (паломнические наклейки, связанные с важным сегментом религиозной культуры первой половины XIX века). Четвертая часть – изложение (не перевод) по-английски второй части с дополнительным объяснением для не читающих по-русски, о чем эта книга.

Иллюстрации в книге требуют небольшого пояснения. Это не те отпечатки гравюр, которые покупал и держал в руках Сергей Китаев. Это другие отпечатки (другие экземпляры) тех же самых композиций, которые хранятся в других музеях. В силу ряда причин (например, лучшей сохранности) использовать их оказалось уместнее и проще. Многие зарубежные музеи (например, Метрополитен) и библиотеки (например, Библиотека Конгресса) разрешают свободно пользоваться своими изобразительными материалами как для личных, так и для академических целей. Гравюры по определению – это произведения тиражной графики. Поэтому вполне правомочно, обсуждая композицию, сюжет, надписи или стилистические особенности какого-то листа, иллюстрировать это фотографией подобного листа из того же тиража. Этот подход не подошел бы для, скажем, аукционного каталога, где необходимо не столько описывать сюжет, сколько указывать на мельчайшие индивидуальные особенности (потертости, заломы, фоксинг, тримминг и т. п.) и верифицировать подлинность данной вещи. Наш подход иной – рассказ о гравюре укиё-э как феномене японской культуры. Поэтому размер каждого воспроизведенного в книге листа не обозначается в подписях – отпечатки из одного тиража могут отличаться друг от друга в несколько миллиметров из-за позднейших подрезок. Вместо этого перед началом третьей части дается таблица стандартных японских форматов с указанием их средних величин в миллиметрах. В подписях к иллюстрациям указывается только этот размер (например, о̄бан, или нагадзюбан, или сикиси). Кроме того, при воспроизведении указывается инвентарный номер гравюр из коллекции Китаева и музей или библиотека, где хранится отпечаток, чья репродукция приводится.

О транслитерации японских слов: долгие гласные ё, о, ю и изредка у обозначаются макроном (черточкой над буквой): ё̄, о̄, ю̄ или ӯ.

И напоследок несколько слов об истории этой книги. Первые фрагменты ее текста были написаны в 2006–2007 годах, когда по просьбе И. А. Антоновой я готовил к публикации каталог гравюр из коллекции Китаева. Каталог в течение многих лет составляла хранитель коллекции Беата Григорьевна Воронова. Она проделала огромную работу, но в силу разных причин ее складывавшийся долгие годы текст нуждался в дополнениях, уточнениях, обновлениях и т. п. Я взялся за это из доброй памяти к Пушкинскому музею и из уважительной симпатии к Беате Григорьевне, которую хорошо помнил со времен своей работы в ГМИИ в 1975–1979 годах. Помню, как для своей первой статьи про японского художника – это была заказная статья про Каванабэ Кёсая для поминального сборника “Сто памятных дат – 1981”[6]6

Штейнер Е. С. Каванабэ Кёсай (1831–1889) // Художественный календарь Сто памятных дат 1981. М.: Советский художник, 1980. С. 265–268.

[Закрыть] – я, студент третьего курса и старший лаборант Отдела репродукций, смущаясь, попросил Воронову показать мне гравюры Кёсая. Она была очень радушна, пригласила к себе в хранение и достала множество картинок, большую часть из коих я никогда не видел в книгах. Так, с самого начала моей извилистой профессиональной дороги благодаря Беате Григорьевне я стал стараться работать с оригиналами – даже для проходной популярной статейки. Для студента это была незабываемая школа. Разумеется, это были листы из собрания Китаева. И это имя я запомнил еще с тех лет.

Когда четверть века спустя я принял участие в подготовке большого каталога гравюрной части коллекции Китаева, я пользовался советами Роджера Киза, крупнейшего специалиста по искусству Хокусая и по суримоно[7]7

Киз был автором основополагающих исследований о суримоно и составителем 90-томного (неизданного) каталога работ Хокусая, депонированного в Британском музее. См. о нем: A Conversation with Roger Keyes // Impressions: The Journal of the Japanese Art Society of America. New York, 2020. № 41. P. 71–108.

[Закрыть]. Он умер в ноябре 2020 года. Памяти Беаты Григорьевны и Роджера я посвящаю эту книгу.

0–1

Беата Григорьевна Воронова в ГМИИ. 2 июня 2007. Фото автора.

Beata G. Voronova in her office in the Pushkin Museum. June 2, 2007. Photo by the author.

В заключение хочу выразить признательность коллегам, обсуждавшим со мной некоторые гравюры или помогавшим с доступом к базам данных или книгам, хранящимся в закрытых ныне, из-за пандемии ковида, библиотеках. Это (в алфавитном порядке):

Маргарита Аксененко и другие друзья и коллеги в ГМИИ;

Татьяна Вендельштейн (ГТГ, Москва) за помощь с иллюстрациями;

Джон Карпентер (John Carpenter, Metropolitan Museum of Art, New York);

Ирина Картвелишвили (Москва) за советы по иллюстрациям и помощь в их обработке;

Борис Кац (Санкт-Петербург) за предоставленные материалы из петербургских архивов и периодики;

Кэтрин Мартин (Katherine Martin) и Сара Турк (Sarah Turk, обе – Scholten Japanese Art Gallery, New York);

Рёко Мацуба (Ryoko Matsuba, University of East Anglia, Norwich);

Джулия Мич (Julia Meech, Impressions: The Journal of the Japanese Art Society of America, New York) – особенно за то, что с энтузиазмом отнеслась к перепечатке впервые опубликованных у нее в журнале материалов и поделилась лицензионными иллюстрациями;

Юлия Рамм (Julia Ramm, New York) – за помощь в раскрытии данных на старом CD;

Тиаки Сакаи (Chiaki Sakai, Columbia University Store Library, New York);

Гвидо Трепса (Gvido Trepsa, Nicholas Roerich Museum, New York);

Альфред Хафт (Alfred Haft) и Тим Кларк (Tim Clark) (оба – The British Museum, London);

Наталья Шпер (Москва) – за сверку каталожных сведений;

Изабелла Шухман (Isabella Shuhman, Maale Adumim) – за вдумчивое чтение и советы по редактуре;

Команда НЛО: Галина Ельшевская, Дмитрий Черногаев и другие коллеги, сделавшие такую замечательную в художественном отношении книгу, но в первую очередь Ирина Прохорова, которая прочла рукопись и решила, что ее нужно издать.

0–2

Роджер Киз делает доклад о Хокусае в Берлине. 2011. Фото: Немецко-японский Центр, Берлин.

Roger Keyes giving a lecture on Hokusai. Berlin. September 2011. Photo: Japanisch-Deutsches Zentrum, Berlin.

1

О чем, зачем и для кого делались эти картинки

Если спросят, можно ли назвать такую страну, чьи искусство и культура оказали наибольшее влияние на формирование нового западного искусства в конце XIX и начале XX века, то ответом будет: Япония! Не Франция с ее провозвестниками обновления художественного языка Европы – импрессионистами и последующими радикалами, фовистами-кубистами, не Россия с ее зачинателями абстракционизма и корифеями конструктивизма, а Япония, ибо без адаптации основных формальных принципов ее искусства новое искусство Запада было бы иным. Это остро и лаконично выразил еще в конце XIX века один из первых знатоков и пропагандистов японского искусства Луи Гонз: “Капля их крови смешалась с нашей кровью, и никакая сила на свете уже не вытравит ее”[8]8

Gonse L. Le Japon artistique. 1888. № 1.

[Закрыть].

Японские принципы построения композиции, такие как асимметрия, неуравновешенность, локальные цвета, отсутствие светотеневой моделировки, линеарность, плоскостность, серийность и др., и их воздействие на западное искусство достаточно хорошо описаны и исследованы[9]9

См.: Weisberg G. et al. Japonisme: Japanese Influence on French Art 1845–1910. Catalogue of the Exhibition. Cleveland, 1975; Wichmann S. Japonisme. New York: Harmony Books, 1981; Berger K. Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse. Cambridge: Cambridge UP, 1992; Meech J., Weisberg G. Japonisme Comes to America: The Japanese Impact on the Graphic Arts 1876–1925. New York: Harry N. Abrams, 1996; Whitford F. Japanese Prints and the Western Painters. New York: McMillan, 1977 и др.

[Закрыть]. Но при этом очень часто внутреннее содержание произведения японского искусства остается нераскрытым и непонятным даже сейчас, после более чем вековой истории восхищения и изучения. В едва ли не наибольшей степени это относится к гравюре укиё-э, расцвет которой пришелся на XVIII–XIX века. Американский искусствовед Дональд Дженкинс писал в предисловии к каталогу одной из ключевых выставок японской гравюры 1990-х годов в Художественном музее Портленда (Орегон): “Никакой другой аспект японского искусства не получил большей известности за пределами Японии… [Однако] эти образы только кажутся нам знакомыми; мы знаем о них меньше, чем нам представляется. В особенности мы знаем крайне мало о том мире, который породил их для своих собственных целей”[10]10

Jenkins D. Preface to the Catalog “The Floating World Revisited”. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993. P. 3.

[Закрыть]. За истекшие тридцать лет положение изменилось к лучшему: возникли новые интересные исследования, появились электронные базы данных, но на место одних решенных вопросов приходят другие, подчас более сложные.

Большой контекст “Большой волны”

Знание культурного контекста способно радикально изменить наше восприятие японских гравюр или по меньшей мере значительно обогатить и углубить удовольствие от их разглядывания. Чтобы проиллюстрировать это, проведем краткую деконструкцию едва ли не самой популярной гравюры самого знаменитого художника во всей истории этого вида искусства – речь идет о ксилографии “Большая волна близ Канагавы” Хокусая. Созданная около 1830–1832 годов в серии “36 видов горы Фудзи”, “Большая волна” вызывает восторженное восхищение многих поколений – от импрессионистов и художников ар-нуво, вводивших этот мотив в свои композиции, до коммерческого его использования современной массовой культурой – в календарях, корпоративных логотипах и пластиковых пакетах разных магазинов[11]11

Например, в винном магазине Sea Grape на Хадсон-стрит в Гринвич– Виллидж в Нью-Йорке.

[Закрыть]. Приведем сначала типичные описания этой гравюры, принадлежащие западным искусствоведам.

“Человечество представлено [в этой картине] несчастными моряками в их утлых, годящихся только на прибрежное плаванье лодчонках. Они отчаянно за них цепляются, в то время как суденышки бросает как спички”[12]12

Bennet J. // Newland A., Uhlenbeck C., Bennett B., Hutt J. Ukiyo-e: The Art of Japanese Woodblock Prints. Smithmark Pub., 1994. P. 81.

[Закрыть]. “Наши чувства поглощены всепоглощающим [движением огромной волны, мы впадаем в ее вздымающееся движение, мы чувствуем напряжение между ее вершиной и силой тяготения, и, когда ее гребень рассыпается в пену, мы чувствуем, как мы сами протягиваем яростные когти] к чуждым предметам под нами”[13]13

Read H. The Meaning of Art. London, 1933.

[Закрыть]. Интересно, что книжка прославленного критика и поэта Герберта Рида, откуда взята эта цитата, называется “Смысл искусства”. Применительно к этой гравюре смысл передан радикально неверно.

I-1

Хокусай

Большая волна близ побережья Канагавы. Из серии “36 видов горы Фудзи”. Ōбан. 1830–1832. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

Katsushika Hokusai

The Big Wave off Kanagawa. 1830–1832. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Начать следует с того, что в японском искусстве движение в картине идет справа налево. Соответственно, быстрые рыбачьи лодки осиокури-бунэ 押送船 являют собой активное начало, они двигаются и внедряются в волну, в податливое аморфное начало, а некоторые уже прошли ее насквозь. Несмотря на асимметрию, композиция являет собой гармоническую картину вселенной. Один из основных космогонических принципов – вода – представляет изменчивое, текучее начало. Другой принцип – земля – представлен горой Фудзи на заднем плане. Это символ неподвижности и постоянства. Хокусай следует инвариантной схеме репрезентации универсальной картины мира через “горы-воды” (сансуй 山水).

I-1А

Упаковка презерватива фирмы Окамото с изображением “Большой волны”.

2010-е гг.

A condom wrapping decorated with “The Big Wave”.

Okamoto Inc. 2010ss.

Большая волна, если мысленно продолжить ее силуэт справа, оказывается очень похожа по абрису на гору Фудзи. Волна поменьше на переднем плане также повторяет ее очертания. Представляется, что Хокусай сделал это не просто абстрактной графической выразительности ради, но исходя из некоей идеи. Нередко он записывал название горы Фудзи не стандартными иероглифами (富士), а другими, более простыми графически и так же произносимыми: 不二. Значение этих иероглифов буквально “не два”. Это частый эпитет, сопровождающий упоминание горы Фудзи, долженствующий передать ее исключительность, уникальность, единственность. Показывая водяные подобия Фудзи, Хокусай делает графическую аллюзию, его визуальный омоним, если так можно выразиться, шутливо опровергает единственность священной горы. Известно, сколь велика роль словесных омонимов и вызванного ими двусмысленного юмора в японской поэзии; мы будем об этом говорить подробнее, когда речь зайдет о поэзии кёка, а также в наших комментариях к стихотворным надписям в гравюрах суримоно из коллекции Китаева. Художник Хокусай следовал этой поэтике своими визуальными средствами[14]14

Есть еще одна существенная визуальная шутка – в манере изображения вершины горы. Хокусай нарисовал конус Фудзиямы двумя пересекающимися углами, напоминающими заглавную букву M с перекрещивающимися внутренними линиями. Этот знак чрезвычайно похож на условный символ, применявшийся в каталогах-путеводителях (сайкэн 細見) по кварталу Веселых домов Ёсивара, где он ставился перед именем красавицы, принадлежавшей к высокому разряду куртизанок (дзасикимоти 座敷持). Такое уподобление вполне в духе культуры укиё-э. (О художественном приеме уподобления (митатэ 見立) речь подробно пойдет дальше.)

[Закрыть]. При этом зрительное подобие работает на контрасте: вечная твердь горы и лишь миг живущая зыбкая стихия воды. Этот сущностный контраст под формальным подобием провоцирует задуматься: а так ли уж противоположны вода и гора? Эти же иероглифы “не два” в несколько другом чтении (фуни – перевод санскритского термина адвайта) представляют собой один из ключевых концептов буддийской философии – недвойственность, недуальность мира, что восходит к индийскому учению веданты о единоприродности всего. Мир един и представляет собой манифестацию дхарм – элементарных сущностей, которые можно было бы назвать приблизительно атомами, если бы они были разделенными, как в западной философии, на материальное и духовное. Дхармы постоянно появляются и исчезают, проявляясь в различных комбинациях, что наиболее наглядно выражено волнообразным движением воды. Но, в сущности, такова же природа и горы: она, пусть в не столь очевидной форме, также подлежит закону вечной изменчивости мира – закону колеса дхармы. Понятие “дхарма”, кстати, в определенных контекстах должно переводиться словом “закон” – закон устройства мира. Поскольку основной характер действия этого закона – движение, но не последовательное, а циклическое, оно выражается символом колеса. В композиции Хокусая это колесо наглядно выражено округлым абрисом волны. В центре этого круга – маленькая Фудзи, как ось или втулка. Этот вид напоминает выражение Конфуция: “Добродетельный правитель подобен Полярной звезде – она стоит на своем месте, а все вращаются вокруг нее” (“Беседы и суждения”, 2:1). Таким образом, можно сказать, что эта картинка является визуальной репрезентацией буддийской картины мира – мира как колеса дхармы, вечно изменчивой подвижной стихии. Человек в такой картине мира оказывается не швыряемой щепкой, умирающей от страха и отчаяния, а естественным элементом непостоянства натуры. Можно сказать, что рыбаки Хокусая почтительно кланяются мощи стихии; они как бы поддаются ей, склоняясь и замирая в бездействии, но тем самым просто стараются вписаться – и выйти победителями. То есть налицо картина гармоничных и подвижно-гибких взаимоотношений. “Большая волна” может быть названа воплощением японского представления о философии жизни быстротекучей, бренной и прекрасной, о переменчивости мира (укиё).

Быстротечный поток жизни: откуда и куда

Феномен укиё (浮世 – быстротечного мира) как проявление японской городской культуры второй половины XVII – первой половины XIX века хорошо описан. Он явился переосмыслением классического буддийского понятия бренного (трагичного, скорбного) мира, также произносившегося “укиё”, но c другим первым иероглифом (憂世). Когда после затяжных междоусобных войн наконец наступил мир, а вместе с ним экономический рост, бурное развитие столицы Эдо, относительная стабильность и возникли доходы, превышавшие необходимые расходы, горожане – торговцы, ремесленники, люди свободных профессий – стали создавать новые формы времяпрепровождения. У них появились деньги и время, чтобы их тратить, но в политическом и социальном плане массы горожан были лишены какого-либо веса. Страна была, как и в эпоху классического Средневековья, жестко иерархической, с четким различением между военным правящим классом и остальным населением и с весьма ограниченными возможностями социальной мобильности и отсутствием гарантии стабильности. Иными словами, все деньги, которые горожане зарабатывали, они почитали самым наилучшим и естественным образом сразу потратить на развлечения. Старая концепция ненадежного бренного мира была не отброшена, но радикально переосмыслена: коль скоро мир нестабилен, эфемерен и преходящ, наилучшим способом существования в нем отныне признавалось не memento mori, a carpe diem – ловить быстротекучие прелести жизни и наслаждаться сиюминутным. В поэтической формуле это было выражено в повести популярного литератора Асаи Рёи “Укиё моногатари” (“Повесть о преходящем мире”, 1665): “Жить только настоящим, любоваться луной, снегом, цветами вишни и осенней листвой, наслаждаться вином, женщинами и песнями, давая увлечь себя потоком жизни так же, как пустую тыкву уносят воды протекающей реки”[15]15

См. новый перевод этого отрывка (на с. 11) и хороший анализ понятия укиё-э в статье: Пасивкина С. А. Интерпретация понятия укиё в “Повести о зыбком мире” (“Укиё моногатари”, 1665 г.) писателя Асаи Рёи // Японские исследования. 2019. № 1. С. 6–19. Не удержусь и с гордостью замечу, что София была моей студенткой-дипломницей.

[Закрыть]. Такая жизненная философия была наилучшим ответом на неустойчивость бытия у плебса, почувствовавшего вкус к жизни, и у множества деклассированных выходцев из самурайского сословия, полностью выключенных из политической структуры. Многие были прилично образованны, но адекватного приложения творческих сил большинству горожанам не находилось. В итоге развилась весьма специфическая культура, в которой чрезвычайно большое место занимали развлечения – дружеские пирушки и попойки (оформляемые обычно по тому или иному благопристойному поводу – совместное сочинение комических стихов, любование цветами и т. п.), массовые походы в театр кабуки или в веселый квартал Ёсивара. Слово “укиё” стало означать современное, модное, часто рискованное и эротичное.

С укиё связано важное, но труднопереводимое понятие асоби 遊び. Простейший перевод этого слова – “игра”, “веселое времяпрепровождение”. Вместе с тем асоби – это беззаботные прогулки, бесцельное шатание, гульба на вечеринках, флирт и амурные похождения. Асобинин 遊び人 – тот человек, кто жил, “делая асоби”: легко и играя, следовал особой, тщательно культивировавшейся модели поведения. На самом-то деле ритуализованное поведение бонвивана и франта требовало усилий и затрат. Зато о светском кавалере, овладевшем искусством делания асоби (не назвать ли его homo ludens?), говорили с завистью, что он является воплощением цӯ 通. Цӯ – еще одна труднопереводимая, но необходимая для понимания наших картинок культурная категория, ставшая особенно популярной во второй половине XVIII столетия. Это парадигма поведения утонченного и умудренного столичного жителя, который должен был быть изящным, начитанным, разбирающимся в разных искусствах, а главное – щедрым, ибо за все удовольствия бренного мира полагалось платить. (Иллюстрацией к этому могут служить листы из коллекции Китаева: см., например, кат. № 0515 – Эйдзан и др.) Короче, человек, живущий по канону асоби, по-русски назывался бы повесой или праздным гулякой. А во Франции этот тип беззаботного горожанина, человека толпы воплотился в феномене фланёра или бульвардье. Кстати, именно культура фланёрства была важной составной частью художественной революции Эдуарда Мане и импрессионистов, которые хотели быть художниками “современной жизни” и жаждали принадлежать системе, которая их не очень-то впускала[16]16

См. поэтическое описание фланёра у Бодлера в его эссе “Художник современной жизни” (Le Peintre de la Vie Moderne, впервые напечатано в 1863 году) и анализ в: Clark T. J. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers. New York: Knopf, 1985.

[Закрыть]. Недаром они первыми почувствoвали глубинное сродство с японскими авторами “картинок быстротекучего мира”.

Это выражение – “картинки быстротекучего мира” (укиё-э) – появилось в 1681 году, спустя пятнадцать лет после выхода повести “Укиё моногатари”. Столетием позже эти картинки достигли расцвета, превратившись из скромных иллюстраций к дешевым книжкам и вручную раскрашенных театральных афишек в изысканные портреты красавиц и многокрасочные сцены из театральных представлений. Еще столетием позже в Европе на них началась баснословная мода.

Не зная брода – в поток укиё

Прежде чем говорить о том, какого рода избирательное сродство повлекло за собой собирание японских гравюр и восхищение ими, следует заметить, что первое знакомство было довольно прохладным, а иногда анекдотичным. Вспомним капитана Головнина, предшественника Китаева по плаваниям в Японию, который оставил едва ли не самое первое описание гравюры укиё-э, увиденной глазами западного зрителя, – с него мы начали. Напомню, что речь шла “об одном довольно смешном случае, которому, однако же, настоящей причины мы не могли узнать”. Раскроем эту “настоящую причину”, которую Головнин и его сокамерники “не могли узнать”. Причина была проста: доброжелательный тюремщик, дабы облегчить неповинным иностранцам пребывание в заточении, принес им изображения куртизанок, чтобы те могли “от скуки поглядывать на них” – и мастурбировать. Именно таково – служить наглядным пособием в процессе мастурбации – и было одно из принятых прагматических использований портретов хрупких элегических красавиц. (Следует отметить, предупреждая феминистское возмущение, что в этом не было особенного мужского сексизма и “объективации женщин”: широко известно, что и одинокие женщины не избегали подобных занятий перед изображением исторического героя или актера театра кабуки[17]17

См. подробные описания и иллюстрации соответствующего использования гравюр укиё-э в: Screech T. Sex and the Floating World: Erotic Prints in Japan, 1700–1820. Honolulu: University of Hawaii Press, 1999.

[Закрыть].)

Не только российские моряки начала XIX века (кстати, капитан Головнин был настоящим европейцем не только по образованию и образу мыслей, но и по опыту жизни: перед тем как попасть в Японию, он провел несколько лет в Англии на военно-дипломатической службе и ходил в море на британских судах под командой адмирала Нельсона), но и западноевропейцы не знали, что изображенные на гравюрах женщины были, за редкими исключениями, жрицами платной любви. И сто лет спустя, и даже сейчас это остается непонятым, отчего пока не осознана и степень эротизма искусства укиё-э[18]18

Показательна, например, история с Ван Гогом, который многому у японцев научился. Он сам собирал гравюры укиё-э и иногда их копировал. Так, воспроизводя известный лист Хиросигэ с веткой цветущей сливы в парке Камэидо, он решил заполнить оставшиеся слева и справа на холсте поля и срисовал туда иероглифические надписи с другой гравюры с красавицами. Иероглифы написаны довольно коряво, но достаточно правильно, чтобы прочесть название и адрес публичного дома Дайкокуя в Ёсиваре.

[Закрыть].

Красавицы из веселого квартала Ёсивара и актеры театра кабуки были наиболее популярными героями в гравюре укиё-э по крайней мере до первой четверти XIX века включительно. Почему это было так?

Ёсивара – желанный порт по течению

С начала XVII века, когда новая ставка сёгуна династии Токугава была перенесена в Эдо, городок стал стремительно застраиваться, для чего потребовались десятки тысяч молодых мужчин-строителей и работников городской инфраструктуры. Многие тысячи потребовались для обслуживания двора диктатора и прочей военной верхушки. Дополнительным фактором послужил закон санкин ко-тай (参覲交替 – поочередное прибытие на службу), согласно которому каждый удельный князь даймё (а всего их было около 250–260) должен был периодически по году проживать со своими приближенными и слугами (числом в несколько сотен, а то и тысяч) не в своем родовом владении, а в Эдо. Так сёгуны Токугава боролись (и весьма успешно) с местным сепаратизмом и возможными восстаниями. Женщины из этих феодальных семей, как правило, оставались дома, когда мужья уезжали на год в Эдо. Иногда в этой восточной столице соотношение мужчин и женщин достигало пропорции 10:1. Соответственно, в Эдо вслед за одинокими молодыми мужчинами немедленно потянулись содержатели и содержательницы борделей со своим товаром, а также инициативные девушки из окрестных деревень.

В начальный период существования квартала платной любви существовал и еще один достаточно нетипичный источник его формирования. Проституцией были вынуждены заниматься многие молодые вдовы и дочери из аристократических и самурайских семей, оказавшиеся без своих мужчин, владений и средств, сгинувших в результате истребительных междоусобных войн начала XVII века. Этот контингент был рафинирован, прекрасно образован и воспитан, что имело для их клиентов едва ли не большую притягательность, чем собственно плотские утехи. Общество таких женщин стоило разорительно дорого. Впоследствии, когда за пару поколений этот ресурс барышень из благородных был исчерпан, содержатели веселых домов стали воспитывать в сходном духе свежие кадры низкого рождения. Девушкам вменялось в обязанность владеть кистью, чтобы писать каллиграфию и картины, уметь слагать стихи и помнить сотни, если не тысячи классических стихотворений, знать искусство чайной церемонии, разбираться в курениях благовоний, танцевать и, разумеется, уметь развлекать гостя изящной беседой и тонким обхождением. Так повелось в результате, что дома свиданий в Японии стали не столько местом незамысловатого удовлетворения физиологических потребностей, сколько средоточием эротически сдобренного, но в целом не столь сексуального, сколь эстетически окрашенного изысканного препровождения досуга. Кварталы удовольствий были центром притяжения ведущих художественных сил культуры “быстротекучего мира” и важнейшим центром творческой активности, а также источником вдохновения для множества художников; некоторые из них просто жили внутри квартала. Например, такое рассказывали об Утамаро, а другая легенда утверждает, что он и родился в веселом квартале, где его отец был содержателем чайного домика. В своем интересе к жрицам платной любви японские художники, может быть, наиболее характерны и последовательны, но отнюдь не исключительны: во все времена, начиная с Золотого века Афин, художники тяготели к просвещенным гетерам, а в Новое время – и к заурядным бордельным дивам (сразу вспоминается большой любитель японцев Тулуз-Лотрек).

В XVII–XVIII веках среди содержателей борделей было много образованных любителей искусства. В списке таких хозяев 1670 года, содержащем 21 имя, большинство известны как знатоки поэзии, чайной церемонии, воинских искусств. К образованным куртизанкам высшего разряда они относились почти как к равным деловым партнерам и вместе занимались писанием и разбором стихов[19]19

См. подробнее об этом в разборе гравюры с портретом куртизанки Ханаōги в третьей части нашей книги.

[Закрыть]. И тех и других уважали в обществе. Как писала Сесилия Сэгава Сигл, “в обществе эпохи Эдо, где проституция рассматривалась не более антиморальной, чем предложение стакана воды жаждущему мужчине, и работодатель, и работницы равно принимали такой порядок”[20]20

Segawa S. C. Yoshiwara: The Glittering World of the Japanese Courtesan. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993. P. 34. Интересно, откуда у американского автора, японки по происхождению, появилось сравнение со стаканом воды – от Жорж Санд или от Коллонтай? В Японии, кажется, такого образа не было.

[Закрыть].

Говоря о квартале удовольствий, мы имеем в виду прежде всего квартал Ёсивара – синоним культуры укиё и предмет едва ли не половины гравюр укиё-э. Он был впервые устроен в Эдо в 1617 году, когда городские власти удовлетворили прошение представителя профсоюза содержателей публичных домов самурая Сёдзи Дзинъэмона о выделении для их бизнеса особой огороженной территории. Прецедент разрешенного правительством квартала любви уже существовал в Киото с последних лет XVI века, а его устройство было скопировано с соответствующих институций Китая времен династии Мин. Из Китая же, кстати, было позаимствовано и слово, обозначающее публичные дома и появляющееся во многих названиях гравюр с красавицами. Это слово, сэйро̄ (от кит. цинлоу 青楼), означает буквально “зеленые дома” (или “голубоватые башни” – цвет, обозначаемый иероглифом сэй/аой, более всего соответствует цвету далекого леса на горизонте). Выражение “цинлоу” было известно в Китае с раннего Средневековья, оно встречается в стихах танских поэтов Ли Бо, Ду Му и др. Изначально так обозначались дома (или высокие башни) в богатой усадьбе, в коих жили жены и наложницы хозяина. Потом слово было перенесено на публичные дома и заимствовано, как то было и со всем прочим китайским, их молодым переимчивым соседом. Заметим попутно, что в каталоге коллекции Китаева, о котором дальше будет много сказано, названия серий гравюр и отдельных листов, включающие слово “сэйро̄”, переводятся как “зеленые дома” – в отличие от, возможно, более привычного “дома красных фонарей”, или “веселые дома”.