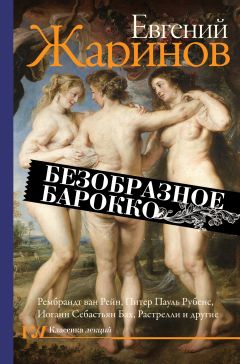

Текст книги "Безобразное барокко"

Автор книги: Евгений Жаринов

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Как сочеталась тяга барокко к театральности со строгой иезуитской регламентацией?

Ключом к пониманию гармоничного сосуществования этих, на первый взгляд, полярных характеристик можно считать факт того, что, по мнению мастеров-иезуитов, все виды искусства функционировали по одной схеме, то есть были взаимозаменяемы – менялся лишь образ, тогда как его функции в различных видах искусства оставались неизменными. Проблема воздействия на зрителя понималась иезуитами масштабно, касаясь различных органов чувств – то есть продуманное рациональное искусство было направлено на чувства, поэтому было доступно, понятно широкому кругу зрителей.

Важную роль в жизни общества Иисуса играл театр – сочинение и постановки пьес на одобренные церковью темы весьма поощрялись как среди студентов Колледжо, так и среди почтенных церковников. Театр нагляден, многие исследователи барокко признают, что драма была самым эффективно используемым иезуитами искусством. Барочный театр строился на комплексном эффекте текста, визуального образа и музыки, тем самым отвечая художественным поискам иезуитов. Еще в античных театральных представлениях присутствовали подтексты, направленные на воспитание гражданской добродетели. Логично, что, благодаря своей силе воздействия, язык театральных приемов был сочтен уместным и для оформления церковного пространства. Для того, чтобы новое – и задуманное как вневременное – искусство было принято верующими, иезуиты использовали уже существующие, знакомые людям художественные приемы.

В архитектуре «иезуитского барокко» огромную роль играют расписные потолки церквей. Именно великолепные плафоны и станут отличительной чертой пышного стиля барокко. Но эти искусственные небеса-плафоны как нельзя лучше будут отражать сам принцип театральности всего барокко и всей эпохи. Расположение живописного апофеоза в плафонах или куполах объясняется его связью с небесной славой и задачей вызвать у зрителя ощущение душевного подъема. Специфика подобных росписей заключается в сложности технического исполнения: перспективные иллюзионистические композиции выполняются в тщательно просчитанном ракурсе, и, в связи с этим, следует вспомнить источники для подобных образов. Мастера плафонов барокко, очевидно, обращались к ренессансным тромплеям, причем как к живописным, так и к более близким к театральной декорации – изначальному источнику подобных украшений. Таким образом, мы можем отметить, что барочные плафоны – закономерное явление. Они являются кульминацией долгого процесса стремления к неизмеримому абстрактному «потустороннему» пространству, которое бы при этом продолжало реально существующий интерьер.

Но причём здесь тогда эстетика безобразного? Вряд ли иезуиты стремились навязать безобразный образ мира. Любовь барокко к плафонам, к изображению реального присутствия мистического пространства Неба говорит об обратном. Но здесь ещё раз стоит вспомнить меткое замечание Делёза о том, что художники этой эпохи лишь «используют Бога, чтобы добиться освобождения форм, чтобы довести формы до точки, где они уже не имеют ничего общего с иллюстрациями» иезуитских дидактических концепций. Формы у художников барокко действительно «бушуют». Начинается настоящий шабаш. Живопись перестаёт подчиняться доктринам христианства. И особенно ярко это проявится в творчестве Караваджо, когда он в «Успении Богородицы» в качестве модели выберет проститутку-утопленницу из морга и накинет на неё красное платье, которое будет трещать по швам, потому что процесс разложения уже начался, и тело распухает от газов и гниения. Вот такая вот получится в результате перспектива.

Барокко – явление в культуре очень двойственное. Очень противоречивое. Да и сами иезуиты, эти идейные вдохновители барокко, не были лишены неразрешимых противоречий. Внутри ордена Иисуса было не всё гладко и ясно. Не случайно в последующих веках иезуит станет синонимом лжеца и лицемера. Здесь достаточно вспомнить комедию Мольера «Тартюф», с которого в дальнейшем Ф.М. Достоевский срисует образ своего Фомы Фомича Опискина из «Села Степанчикова». Сюжет повести «Село Степанчиково и его обитатели» довольно прост: в доме полковника Егора Ильича Ростанева, хозяина поместья Степанчиково, воцаряется довольно странный человек Фома Фомич Опискин. Он, приживала, которого приютили из милости, умело играет роль праведника, нахватавшись эффектных мыслей из литературы и превознося свои аскетические подвиги. В результате Опискин деспотично правит судьбами людей и становится в доме хозяином, вершителем судеб. Фома Фомич – это не просто удачный образ, созданный гением в традициях мольеровского Тартюфа. Это целый синдром. Что скрывается за этим «синдромом Фомы Фомича»? Самое страшное, когда болезнь Фомы Фомича проявляется у тех, кто стремится к власти. Сколько важных людей, рвущихся к руководящим постам, раздувает себе из пустоты солидный имидж. Что-то необозримо страшное происходит и с человеком, рвущимся к духовному лидерству. Сколько мы наблюдаем сейчас так называемых «младостарцев», людей, ослепленных своими мнимыми духовными дарованиями и держащих в крепком кулаке «духовных чад»! Это же абсурд: иждивенец Фома Опискин торжественно благословляет брак владельца поместья Степанчиково Егора Ростанева с его избранницей Настенькой Ежевикиной. Он требует чуть ли не монашеского повиновения себе. Какое Фома имеет на это право? А все рады и довольны. Скорее всего и гений Мольера, современника эпохи барокко и активной деятельности иезуитов, и гений Достоевского уловили ту скрытую двойственность, которая и определяла всю деятельность ордена Иисуса, созданного Игнатием Лойолой. В знаменитом романе Эжена Сю «Агасфер» именно иезуитам отводится роль адвокатов дьявола, роль лицемеров, которые за маской приличия и благочестия скрывают свои низменные меркантильные интересы. В романе Т. Манна «Волшебная гора», в этом одном из ключевых романов всего XX века, иезуиту Лео Нафте также отведена не самая привлекательная роль. Лео Нафта и Людовико Сеттембрини – герои романа «Волшебная гора», представители различных партий, различного мировоззрения. Лео Нафта – «маленький тощий человечек, с бритым лицом… разительного, хотелось бы даже сказать острого, почти едкого безобразия… Все в нем было отточенно-острым: и монументальный крючковатый нос, и тонкое лезвие сжатых губ, и взгляд светло-серых глаз за толстыми стеклами очков…» Нафта – член ордена иезуитов, воплощение мировой католической реакции. Это идеолог тоталитарного склада, проповедующий культ насилия и человеконенавистничества («орудием любви к человечеству является и гильотина»), втайне мечтающий об истреблении «низших рас», о преимуществах безграмотности над разумом, о праве церкви осуществлять террор ради перехода в Царство Божье, рассуждающий о «блаженстве» рабства, о том, что молодежь жаждет не свободы, а послушания. Людовико Сеттембрини – потомок итальянских карбонариев, рационалист и либерал старого толка, враг церкви и насилия. Он верит в науку, могущество разума, прогресс. Лео Нафта высмеивает убеждения Людовико Сеттембрини, считая их отжившими, прекраснодушными и не соответствующими действительности. В нескончаемых спорах иезуита Нафта и буржуазного либерала Людовико Сеттембрини не рождается, да и не может родиться истина: рождается лишь, как говорит Ганс Касторп, «великая путаница», пресловутое движение «все кругом и кругом». И если исторически иезуиты вдохновили многих художников на создание шедевров эпохи барокко, то эта «великая путаница» не что иное, как воплощение идеи Хосе Ортеги-и-Гассета о том, что и XX век близок барочному мироощущению («Воля к барокко»). Но в чём же конкретно проявилась эта двойственность иезуитов? Почему защитники католической веры скатились до роли адвокатов дьявола. Основные принципы построения ордена: жёсткая дисциплина, строгая централизация, беспрекословное повиновение младших по положению старшим, абсолютный авторитет главы – пожизненно избираемого генерала («чёрного папы»), подчинённого непосредственно папе римскому. Беспрекословное повиновение нашло выражение в формуле Erit sicut cadaver, записанной в уставе ордена. Система морали, разработанная иезуитами, ими самими называлась «приспособительной» (accomodativa), так как давала широкую возможность в зависимости от обстоятельств произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования. Для большей успешности их деятельности орден разрешает многим иезуитам вести светский образ жизни, сохраняя в тайне свою принадлежность к ордену. Широкие привилегии, данные папством иезуитам (освобождение от многих религиозных предписаний и запрещений, ответственность только перед орденским начальством и др.) способствовали созданию чрезвычайно гибкой и прочной организации, в короткое время распространившей свою деятельность на многочисленные страны. С одной стороны, жёсткая военная дисциплина, а с другой – тайна деятельность в чужом для ордена светском окружении позволяет сравнить иезуитов с современными спецслужбами, готовыми на любые действия для достижения полученной задачи. Это передовой воинственный отряд католического мира, это своеобразные агенты внедрения в мир мирян с целью искоренять любую крамолу. Лозунг: «Все средства хороши для достижения цели» станет синонимом иезуита. Само слово «иезуит» приобрело переносное снижающее значение. Произойдёт это от того, что орден будет активно использовать принцип пробабилизма. В католической теологии пробабилизм – концепция, которая обосновывает способ морального суждения, когда в сомнительных случаях следует вероятное принять за достоверное, если оно полезно для церкви. Такую трактовку предложил испанский теолог Бартоломе де Медина (1527—1581), и она нашла сторонников среди иезуитов, например, Луис Молина. Против выступали, в частности, янсенисты, например, в «Письмах к провинциалу» Блеза Паскаля.

Иезуиты активно использовали казуистику, систему пробабилизма, а также применяли различные приемы для трактовки вещей в выгодном для себя ключе, в частности мысленные оговорки и т. п. Из-за подобной морали в бытовом языке слово «иезуит» стало синонимом хитрого, двуличного человека. Иезуиты оправдывали право руководствоваться в своем поведении не положениями христианской морали, а толкованием соответствующего высказывания какого-либо церковного авторитета в желательном духе, лаксизм (от лат. laxare – ослаблять: смягчение нравственной ответственности из-за несовершенства человеческого разума»: «не ведают, что творят»), мысленная оговорка (право дать такое ложное показание, которое могло бы быть правильным, если его дополнить невысказанной оговоркой пли ограничением). Главная, первоначальная цель, которую поставило себе «общество Иисуса», заключалась в подавлении реформации и в защите католической церкви против распространившегося духа сомнения и свободомыслия. В самой иерархии иезуиты преследовали всякое стремление к уступкам, соглашениям и внутреннему обновлению церкви. Они стремились к своей цели с одной стороны проповедью, исповедью, воспитанием подрастающего поколения, отстранив от него постепенно другие ордена, с другой – развитием своеобразных учений о грехе, добродетели, нравственности. Главным основанием иезуитской догматики служит Фома Аквинат, особенно в отношении к учению о непогрешимости папы и о господстве его над всеми государями. Это учение иезуиты развили до последних крайностей, прибегая к подлогам и даже изменениям текста Священного Писания. Из положения о неограниченной власти папы, которому, для блага христианской церкви и спасения душ, приписывалось право разрушать подданных от присяги и низлагать государей, иезуиты последовательно выводили принцип народовластия. Признавая власть папы непосредственным установлением Бога, а власть государей – проистекающей из воли народа и потому подлежащей контролю народа, а в последней инстанции – контролю папы, иезуиты развили целую теорию революций, неповиновения законам, сопротивления государям и даже «тираноубийства» (сочинение иезуита Марианы). Теорию эту они не только проповедовали, но и применяли на практике. Нравственные теории иезуитов оправдывают обман, ложь, клятвопреступление, уничтожают всякое благородное побуждение к нравственному возрождению и усовершенствованию, разнуздывают самые грубые инстинкты, устанавливают компромисс между Божьей правдой и человеческой неправдой. Недаром они доставили иезуитам славу снисходительных духовников; от которых без труда можно получить отпущение всякого греха. Для разработки своих нравственных теорий иезуиты воспользовались казуистикой – той отраслью средневекового богословия, которая занималась применением общих нравственных законов к конкретным случаям и разрешением возникающих при этом вопросов совести (casus conscientiae). Во многих случаях – по учению казуистов – у нас нет полной уверенности в том, что мы поступаем согласно с нашими обязанностями. Из двух представляющихся нам взглядов на данный вопрос каждый может опираться на известные основания, но ни один из них не может считаться несомненно достоверным (certa орinо), а является лишь вероятным, правдоподобным (probabilis). При этом оба противоположные мнения могут иметь за себя равное число оснований (aeque probabiles), или в пользу одного из них может быть приведено большее количество оснований (тогда оно probabilior), а в пользу другого – меньше оснований (minus probabilis). Самое правдоподобие может опираться или на основания внутренние (probabilitas intrinseca), или на внешние, т. е. на авторитет сведущих лиц, заслуживающих уважения и доверия учителей и авторов (probabilitas extrinseca). От более или менее правдоподобного мнения (opinio probabilior или minus probabilis) различают более или менее безопасное мнение (opinio tutior или minus tufa). Более безопасное мнение – то, следуя которому легче избегнуть нарушения законов, чем следуя противоположному. Из различных казуистических сочетаний мнений, более или менее правдоподобных и более или менее безопасных, иезуиты усвоили то, которое дает всего больше поблажек человеческим слабостям. Это – система пробабилизма, которая сводится к тому, что менее безопасному мнению можно следовать и тогда, когда оно менее правдоподобно. С точки зрения многих пробабилистов, всякий может, не взвешивая оснований за и против по существу и не составляя себе собственного убеждения в дозволенности или недозволенности данного действия, поступать сообразно с тем мнением, которое считается правильным со стороны признанных авторитетов и потому есть мнение правдоподобное, хотя бы он сам лично считал противоположный взгляд более основательным. Затем, при разъяснении понятия probabilitas extrinseca многие заходили так далеко, что говорили: всякое мнение правдоподобно, т. е. на практике можно следовать всякому мнению, которое высказывается несколькими авторами или даже одним, хотя бы все другие авторы оспаривали его, если только оно не осуждено явственно Церковью. В конечном своем результате пробабилизм упраздняет всякий внутренний голос совести, все веления нравственности, заменяя их суждениями признанных авторитетов, т, е. самих иезуитов. Это учение идет еще гораздо дальше, чем положение, что цель оправдывает средства – положение, которое действительно вытекает из теории и практики иезуитов, хотя в учебниках их и не выставляется в качестве общего руководящего принципа. В силу положения, что цель оправдывает средства, нравственная оценка поступка производится по намерениям лица, его учинившего, в силу же пробабилизма должен быть одобрен поступок безнравственный как по цели, так и по средствам, если только для обоснования его может быть приведено «правдоподобное» мнение. В связи с пробабилизмом стоит учение иезуитов о грехе, существенным признаком которого является у них преднамеренность (чем исключается возможность согрешения по неведению и невежеству). Они расширяют до крайности понятие о грехах простительных, не требующих даже покаяния, и допускают мысленные, подразумеваемые оговорки и ограничения (reservatio et restrictio mentalis). [Пример: На вопрос, предложенный убийце, он ли убил такого-то? – совершивший убийство может смело отвечать: нет, подразумевая про себя, что он не посягал на жизнь убитого им человека «до его рождения»], двусмысленные клятвы, подтасовку намерений [«Позволительно сыну, отвлеченным намерением (absoluto desiderio), желать отцу своему смерти, конечно, не как зла для отца, но как добра для себя, ради ожидаемого значительного наследства» – тезис иезуитской морали, осужденный папой Иннокентием XI]. Любимейшим приемом иезуитов при разработке вопросов морали является перенесение методов юриспруденции в область религиозно-нравственную и, между прочим, аналитическое разложение цельных понятий. Так путем различения трех степеней нужды, двух категорий средств и трех разрядов потребностей они выводили ряд правил как нельзя более удобных для людей, желающих уклониться от подачи милостыни и вообще помощи ближнему. Для иезуитов нравственные принципы христианства не были руководящей нормой, наоборот, нравы и обычаи руководили ими при формулировании христианских принципов. Сами иезуиты удачно называли иногда свою систему нравственного богословия theologia accomodativa, т. е. богословием, приноровленным к воззрениям и нравам людей известного времени и места. Того же основного приема своего они держались и в своей миссионерской деятельности.

Первым иезуитом, защищавшим пробабилизм (в конце XVI ст.), был Васкез. Вскоре пробабилизм сделался господствующим учением и как бы специфической принадлежностью иезуитского ордена. Из иезуитов, которые развили систему пробабилизма до худших ее выводов, выделяются Санчез, Гуртадо, Карамюель, Диана. Паскаль, в своих «Провинциальных письмах», выставил моральное учение иезуита Эскобара во всем его безобразии (систему другого знаменитого казуиста иезуита – Бузенбаума, сравнительно умеренного в своих выводах, представил в сокращенном изложении Ю.Ф. Самарин). В новейшее время сочинения патера Гюри и Альфонса Лигвори доказали, что иезуиты и поныне ни в чем не отступились от воззрений и приемов казуистов XVII в. Сами папы не могли отнестись равнодушно к «распущенной морали» и к «облегченному благочестию», проповедовавшимися иезуитами. Для противодействия распущенной морали папа Александр VII созвал генеральный капитул доминиканцев и намеревался издать буллу против пробабилизма, но, отвлеченный от этой мысли иезуитом-кардиналом Паллавичини, ограничился осуждением 45 тезисов (1665-1666 гг.); папа Иннокентий XI в 1679 г. осудил еще 65 положений иезуитской морали (между прочим, тезисы, относящиеся к двусмысленностям и мысленным оговоркам). Но иезуиты не отказались от своих доктрин, подобно тому, как и в других случаях они не останавливались перед явным неповиновением папе, как только его стремления не совпадали с интересами ордена. С Павла III до Климента XIV почти не было папы, которому бы не приходилось бороться против заносчивости и непокорности иезуитов. Орден, учрежденный для укрепления колебавшегося папского авторитета, приобрел, с течением времени, такое влияние и власть в церкви, что подчинил себе даже главу её и заставил пап служить интересам ордена.

Это то, что лежит в основе Римского, или «иезуитского» барокко. Барокко, которое было продиктовано исключительно Контрреформацией. Это барокко было принято на вооружение господствующими классами и даже при классицизме во Франции данное барокко процветало в Версале при дворе короля-солнца, Людовика XIV. Видимые противоречия между рациональным сдержанным классицизмом и экстатичным, не знающим нормы, иступлённым барокко «снимались» в жизненной практике королевского двора. Известно, какую большую роль играли иезуиты при дворе французского монарха. И принцип пробабилизма здесь и скрашивал все противоречия. Это как в музыке барокко, разрабатывавшей активно принцип полифонии. В XV—XVI веках полифония стала нормой для подавляющего большинства артефактов композиторской музыки, как церковной (многоголосной), так и светской. Наивысшего расцвета полифоническая музыка достигла в творчестве Генделя и Баха в XVII -XVIII века (в основном, в форме фуг).

Но было ещё и «низовое барокко», в основном вдохновлённое идеями протестантизма. Так возникает протестантский эпос, повествующий о восстании ангелов, идеализирующий Сатану, который становится центральной фигурой эпохи. Именно это «низовое барокко» и подходило напрямую к вопросу о возможном договоре с дьяволом, то есть с тем персонажем, который традиционно в рамках христианства средневековья воспринимался не иначе, как воплощённое уродство и безобразие, о чём мы уже и говорили в нашем начальном пояснении.

В советском литературоведении было принято рассматривать барокко аристократическое и барокко «низовое», или буржуазное. И в этом был определённый смысл. Согласно М. Веберу, именно протестантская этика и лежит в основе «духа капитализма» («Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер, 1905 год). Основная идея этой работы заключается в анализе воздействия религии на капиталистическое устройство общества.

В начале книги Вебер замечает, что статистически в Германии держателями капитала являются преимущественно протестанты. Далее, обращаясь к XVI веку, он замечает, что Реформацию приняли исключительно богатые и экономически развитые регионы Империи. Хотя впоследствии капитализм распространился и на католические страны, тогда как чистый кальвинизм скорее бы препятствовал экономическому развитию. Однако Вебер обращает внимание на союз протестантизма и буржуазии. Причина этого, по мнению ученого, заключена в особом мировоззрении, которое способствует большему «экономическому рационализму» протестантов, тогда как католики были скорее «отчуждены от мира» и равнодушны к земным благам. Вместе с тем, английские, голландские и американские пуритане были не менее аскетичны, чем католики, а таких реформаторов как Лютер, Кальвин, Нокс или Фоэт сложно назвать сторонниками прогресса. Однако в протестантах аскетизм причудливым образом сочетался с богатством, что находит свое выражение в лютеранском понятии «призвания» (Beruf). По мнению Лютера, конкретная профессия каждого человека становится для него непосредственным выражением божественной воли, заветом Господним, выполнять свой долг именно в этом, конкретном положении, которое человек занимает по воле провидения. Следовательно, если ты купец и имеешь дело с капиталом, то ты, согласно этой концепции, получаешь некий «мандат неба». Твоя деятельность оправдана и освящена по воле провидения.

Приземлённость, «экономический рационализм» и власть денег – всё это создавало почву для оправдания князя мира сего. Капитализм не мыслим без денег, а деньги христианской традицией всегда воспринимались в мистическом аспекте. Иуда продал Христа за тридцать сребреников. Деньги всегда мистичны, их власть прихотлива, а богатства призрачны. Сказано в Евангелие от Матфея: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их и где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое». Получалось, что Лютер оправдывал накопительство, оправдывал земные блага. Здесь следует отметить, что именно Лютер считался одним из прототипов доктора Фауста. Мир человека эпохи барокко буквально соткан из противоречий. «Низовое барокко» протестантов, ориентированное на прихотливую власть денег, способствует возникновению общей для всей эпохи концепции Судьбы, капризной Фортуны. И это вполне объяснимо. Купец доверяет свой товар, порой, всё своё достояние, прихоти морских стихий или случаю, который подстерегает его на пути из города в город, из страны в страну по незнакомой, враждебной и раздираемой религиозными конфликтами территории. Это мир полный опасности, житейских бурь. Здесь надо выжить любой ценой, здесь не столько в чести рыцарское благородство, сколько смекалка, природная хитрость, откровенное плутовство. И в русле «низового барокко» создаётся образ пикаро, плута, пройдохи. Это один из героев времени. Это человек, который всё поставил на карту и которому надо выжить любой ценой. Если надо, то он готов договориться и с самим Дьяволом («Хромой бес»). Для барокко характерна идея спящего бога – деизм. Бог мыслится не как Спаситель, но как Великий Архитектор, который создал мир подобно тому, как часовщик создаёт механизм. Отсюда такая характеристика барочного мировоззрения как механицизм. Закон сохранения энергии, абсолютность пространства и времени гарантированы словом бога. Однако, сотворив мир, бог почил от своих трудов и никак не вмешивается в дела Вселенной. Такому Богу бесполезно молиться. Надо полагаться исключительно на свою счастливую фортуну и, главное, самому не плошать, а пытаться в любой ситуации воспользоваться удачным случаем. Ведь Дьявол – тоже плут, а плут всегда поймёт другого плута. Такой подход к делу рождает у человека барокко совершенно иное представление о смерти. Смерть теряет характер «приручённости», как сказал бы Ф. Арьес. Смерть не несёт умиротворения. Наоборот, сами похороны и надгробия превращаются в некое беспрерывное театральное представление, представление, полное мирских и даже сексуальных мотивов. Человек эпохи барокко словно говорит нам перед смертью: «Небо подождёт. С этим земным существованием я ещё не очень готов расстаться». Как пишет об этом Ф. Арьес в своей книге «Человек перед лицом смерти»: «В эпоху барокко смерть неотделима от насилия и страданий. Человек не завершает жизнь, но «вырван из жизни, с долгим прерывистым криком, с агонией, раскромсанной на бесчисленные фрагменты», как пишет исследователь французской поэзии барокко Ж. Руссе. Эти дышащие насилием сцены смерти возбуждают зрителей, приводя в движение первичные силы, сексуальная природа которых сегодня очевидна… Возьмем ли мы экстаз св. Катарины Сиенской на фреске Содомы в Монтеоливетто, это упавшее на подушки пышное тело с нежной грудью под кисеей и полными плечами, или млеющих святых жен работы скульптора Бернини в Риме, особенно же его знаменитую св. Терезу в неистовстве экстаза, – всюду увидим мы ту же чувственность страдания и наивысшего религиозного возбуждения. Мистический экстаз этих святых – экстаз любви и смерти, любви к Богу и смерти лишь в здешнем, земном мире. Смерть уже не останавливает чувственное наслаждение, а ещё один шаг – и мёртвое тело само становится объектом вожделения… Вплоть до конца XVII в. художники стремятся подчеркнуть, оттенить «контраст между живым и мертвым. Рождается целая гамма красок, которыми передают первые признаки смерти. Будь то воскрешаемый ангелом сын Агари в пустыне на картине Эсташа Ле Сюёра в музее в Ренне, или убитый Ахиллом Гектор у Донато Крети в Болонье, или даже мертвый Христос в «Снятии с креста» Рубенса в Вене – всюду та же мертвенная бледность и трупная синева тела, тронутого смертью и внушающего ужас или скорбь. Но наступает момент, когда первые признаки смерти начинают внушать не ужас, а любовь и вожделение, как это уже хорошо видно в «Адонисе» Николя Пуссена… Нечто смущающее происходит в XVII–XVIII вв. в глубине бессознательного, в мире воображаемого. Именно там Эрос и Смерть сближаются и проникают друг в друга». По мнению исследователя, любовь к мёртвому телу в эпоху барокко чем-то напоминает такую психическую патологию, как некрофилия. Ф. Арьес далее приводит следующие факты: «Мумии можно было видеть в то время не только на кладбищах, но и на алтарях. Мощи святых – это уже не кости, сложенные в драгоценную скринию, а настоящие мумии, одетые, как живые, и выставленные на всеобщее обозрение, наподобие восковых или деревянных статуй умерших на катафалке. Такие мумии святых, покоящиеся в стеклянных реликвариях, можно встретить во многих итальянских церквах, особенно в Риме. Они лежат на спине или на боку, облаченные в длинные одеяния, причем видимая часть скелета нередко обтянута тонкой сеткой, удерживающей кости вместе. Там же в Риме семейство Дориа хранило мумию даже у себя дома, в маленькой частной часовне своего дворца. Я не уверен, что многие из наших современников согласились бы держать мумию своего родственника в собственном доме, да еще в соседней комнате. Но, как мы увидим в дальнейшем, развитие чувствительности в это время сделало более тяжелой и непереносимой для живых смерть тех, кого они любили, и вызвало настоящий, подчас маниакальный культ памяти об усопшем не редко сексуального характера».

А как ещё это новое и довольно странное, как и вся эстетика барокко, отношение к смерти проявлялось в типах бытового поведения? Например, в Амстердаме была очень распространена публичная аутопсия, то есть вскрытие трупов. Дело в том, что в медицине XVII века происходила революция не менее значимая, чем события в астрономии, когда выяснилось, что Земля вращается вокруг Солнца. Теперь пересмотру подлежала старая, восходящая еще к Аристотелю и Галену схема устройства живого существа. Согласно этой устаревшей теории, причиной всех болезней было нарушение в человеческом организме правильных соотношений между четырьмя жидкостями – кровью, черной желчью, желтой желчью и флегмой. За полторы тысячи лет накопилось множество фактов, противоречащих этой теории, и вскрытие трупов должно было внести сюда окончательную ясность. Возможность пересмотра базовых принципов науки о человеке будоражила умы, общественный интерес к биологии был огромен. А когда разрешили проводить публичные вскрытия, в анатомических театрах начались аншлаги. Остро стал вопрос о консервации трупов. Всё дело заключалось в исследовании кровеносных сосудов. Интерес к сосудам был связан с открытием англичанина Уильяма Гарвея, доказавшего, что кровь движется от желудочков сердца по артериям и возвращается к предсердиям по венам. Это был еще один аргумент против теории Галена. А поскольку рассматривать сосуды на быстро разлагающемся трупе сложно, нужна была какая-то новая технология. Ее-то и создал Рюйш, выдающийся анатом из Голландии. Он научился промывать сосуды, закачивать в них воздух, а затем сушить. Полученные препараты можно было хранить в течение многих десятилетий и не спеша исследовать.

Люди толпами собирались в анатомическом театре, пили хорошее вино, танцевали, вели приятные беседы и заодно наблюдали внимательно за тем, как известный хирург вскрывал при них очередной труп. Явление, просто, немыслимое в эпоху Средневековья. Анатомия стала модной наукой: даже в городах, не имевших университетов, таких, как Дордрехт или Гаага, открывались общественные курсы. Хотя, в принципе, они предназначались для подготовки хирургов, там всегда было не протолкнуться из-за обилия любопытных. Университеты, со своей стороны, публично оглашали время занятий по вскрытию, открывая двери всем желающим, что иногда мешало учебной работе. Про то, как Европа начинала анатомировать трупы, можно писать детектив. Студентам-медикам приходилось похищать мертвые тела с эшафотов, из могил и приносить профессорам, готовым провести урок. Студентов ловили, наказывали, штрафовали.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?