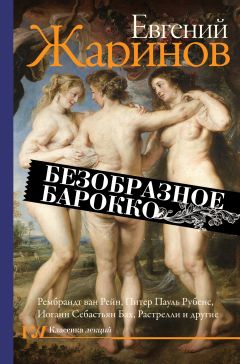

Текст книги "Безобразное барокко"

Автор книги: Евгений Жаринов

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Мода на карликов и уродов в эпоху барокко

«Кому в наши дни известно слово «компрачикосы»? Кому понятен его смысл?» – французский писатель Виктор Гюго написал эту фразу в XIX веке. А в XXI веке это слово известно, пожалуй, только любителям книг самого Гюго, описавшего страшные дела этой шайки, наводившей страх на всю Европу.

Судьба Гуинплена, героя знаменитого романа Гюго «Человек, который смеется», поражает и ужасает вот уже ни одно поколение читателей. С содроганием они знакомятся с жизнью этого человека. Маленьким мальчиком он попал в руки компрачикосов, которые изуродовали его – разрезали рот таким образом, что с него никогда не сходила страшная улыбка. Но самое жуткое в этом трагическом сюжете то, что и в действительности происходили не менее, а порой и более трагичные истории.

Так кто же они – компрачикосы? В переводе с испанского языка это слово буквально значит «Покупатель детей». Продавцов этого живого товара находилось достаточно: «начиная с бедняка-отца, освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада». Покупка производилась с определенной и отвратительной целью.

Вот как об этом написал Гюго: «Компрачикосы представляли собой необычайное и гнусное сообщество бродяг. Компрачикосы вели торговлю детьми. Они покупали и продавали детей. Но не похищали их. Кража детей – это уже другой промысел. Что же они делали с этими детьми? Они делали из них уродов. Для чего же? Для забавы».

Писатель подробно обрисовывал методы, с помощью которых из нормальных человеческих существ получались невообразимые монстры, созданные на потеху публике: «Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в харю. Останавливали рост. Перекраивали ребенка наново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам.

Это была целая наука. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где бог достиг совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. Фабрикация уродов производилась в большом масштабе и охватывала многие разновидности. Компрачикосы подвергали обработке детей так, как китайцы обрабатывают дерево. У них, как мы уже говорили, были свои секретные способы. У них были свои особые приемы. Это искусство исчезло бесследно. Из рук компрачикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех; оно заставляло призадуматься. Компрачикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спинной хребет нетронутым, но перекраивали лицо. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка. У тех, кого предназначали для роли фигляра, весьма искусно выворачивали суставы; казалось, у этих существ нет костей. Из них делали гимнастов. Компрачикосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере, в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем – что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни – он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом.

На время операции компрачикосы усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего «волшебным средством, устраняющим всякую боль». Дети, подвергнутые этой операции, становились редкостным товаром. Их покупали для развлечения и монархов, и простолюдинов. Одни из них жили во дворцах, скрашивая жизнь пресыщенных царственных особ, а другие передвигались из города в город, развлекая шумные толпы зрителей на больших площадях… Компрачикосы покупали детей в раннем возрасте, в два-три года, когда человека еще можно было «перекроить» по зверскому замыслу.

В это время почти при всех королевских дворах появляются карлики. Мода на карликов была повсеместной.

В те времена при дворах в Испании, Франции, Англии и Германии бытовала мода на карликов-шутов и цирки уродцев. Знатные особы с удовольствием покупали за значительные суммы «природные аномалии» на потеху себе и гостям. Карлики-шуты (ил. VI–VIII),. «Золотым веком» карликов в Европе была эпоха Возрождения. Каждый двор, будь то королевский, княжеский или принадлежащий аристократу, настоятелю монастыря, попросту не мог обойтись без присутствия в нем карлика в роли придворного шута.

Карлик-шут мог говорить что хотел и когда хотел: такова была его привилегия. Временами исключительно едкие замечания глубоко задевали сознание господина, открывая правду, которую другие придворные и слуги не смели ему выложить. Такие карлики всегда имели доступ к королям, фамильярно обращались с суверенами и могли говорить без разрешения. Были придворные карлики, которые не были шутами, но имели другие специфические задания. Например, бить в костельные колокола, дуть в рожок во время турниров, оповещать гостей или удерживать коня во время торжеств. Маленькие люди служили также пажами, посланцами, поверенными, а временами и шпионами, чтобы выявлять разного рода интриги.

Парадоксально, но самым известным из придворных карликов был слабоумный, вдобавок ко всему очень уродливый Николас Ферри, прозванный «Деточка». Он служил при дворе Станислава Лещинского, князя Лотарингии и тогдашнего короля Польши. Все его современники в один голос утверждали, что Ферри не обладал ни рассудком, ни умом. Трудно себе представить, как ему удалось добиться любви своего господина. Когда он умер в 1764 году в возрасте 23 лет, князь приказал похоронить его в великолепной гробнице. Екатерина Медичи держала при французском дворе более 80 карликов, которые жили в Лувре. Филипп V, король Испании, симпатизировал карликам, и его придворный художник Веласкес увековечил их в нескольких своих великих полотнах.

Любовь к карликам при итальянских дворах граничила с манией. Все известные семьи – Феррари, Висконти, Медичи и другие – содержали огромное число карликов. Не уступали им и служители церкви. Например, папа Лев X, или кардинал Вители, однажды дал скандально известный обед, обслуживаемый тридцатью четырьмя карликами. После этого всем князьям на определенное время было запрещено принимать карликов на службу.

На протяжении всей эпохи барокко британские острова изобиловали карликами. Королевская любовь к ним продержалась вплоть до XIX века. Ричард Гибсон, миниатюрист, был официальным придворным художником короля Карла I. Необычный Джеффрей Хадсон, родившийся в 1619 году, был гармоничным карликом и подарен Генриэтте Марии, жене Карла I, княгиней Букингемской. Хадсон до такой степени восхвалял свою отвагу и предприимчивость, что сам сэр Вальтер Скотт сделал его одним из главных героев в повести «Певериль со взгорья». Дважды пойманный и проданный в неволю, он каждый раз спасался королевой, которая платила крупные суммы за его возврат. Взамен за такую королевскую преданность, породившую злословье, он подался за ней во Францию, куда она вынуждена была бежать в связи с событиями английской революции. Во время пребывания во Франции Хадсон был обижен одним аристократом по имени Крофте. Джеффри вызвал его на поединок и выиграл, что значительно подняло его престиж.

После серии живописнейших приключений Хадсон был заключен в Гейтхауз, где и умер в возрасте 63 лет.

В XVIII столетии в Англии гостил еще один необычайный карлик – Йозеф Бураловский. Родившийся в Польше в 1739 году, при рождении был ростом только 22 см, а за первые шесть лет жизни вырос всего лишь до 45 см. Его окончательный рост едва достигал 70 см. Очень интеллигентный, в возрасте 18 лет он уже легко говорил на пяти языках. Йозеф был великолепным пианистом и, женившись на женщине нормального роста, отправился в концертное турне по Европе. Вероятно, он понимал, что люди приходили смотреть не на пианиста, а на карлика прежде всего, но все равно был доволен возможностью посмотреть вместе с женой на мир. Один французский критик писал о нем: «Природа нашла сама себя в миниатюрной фигуре этого Великолепного человека». После возвращения из путешествия он был принят Георгием IV в Букингемском дворце, потом поселился на постоянное место жительства в местечке Бургхам в Англии. Там он описал историю своей жизни, назвав ее «Памятники славного карлика, описание его рождения, супружества и путешествий, им самим же написанное». Князя Валии так занял этот манускрипт, что он велел издать его в виде книжки за свои средства. Бураловский умер в 1837 году в довольно пожилом возрасте.

Глава II

Искусство эпохи барокко

Бальтасар Грасиан и философское оправдание «священного безумия» художника

Испанский философ Бальтасар Грасиан – фигура весьма примечательная. Именно он в своём знаменитом трактате «Остроумие, или искусство изощрённого ума», по сути дела, оправдал так называемую эстетику безобразного. Историками литературы книга Грасиана обычно оценивается как наиболее значительное и программное произведение для эстетики эпохи барокко. «Искусство изощренного ума» Грасиана в этом смысле сопоставимо с «Поэтическим искусством» Буало, художественной программой классицизма XVII в.

Современного читателя не может не удивить в этом трактате то, что высшим основанием искусства слова – больше того, высшей ступенью прекрасного в сфере всего духовного творчества, включая и искусства изобразительные, даже религиозную мысль, откуда чаще всего берутся примеры, – стало у Б. Грасиана «остроумие», одна из разновидностей комического, занимающая в художественном творчестве периферийное, даже переходное место. Получается, что малое, незначительное по воле Грасиана выводится на первый план и становится доминантой, основным принципом искусства. Остроумие, по его понятиям, – это высшая творческая сила.

Синонимами к понятию остроумия обычно служат у Грасиана изобретательность, новаторство: «необычное мастерство изощренного ума и великая способность создавать нечто новое».

Эстетический трактат Грасиана открывается декларацией: «Продолжать начатое легко, изобретать трудно, а по прошествии стольких веков – почти невозможно, да и не всякое продолжение есть развитие», декларацией, явно направленной против академической традиции в эстетике и искусстве, против банального «подражания – со всеми недостатками заменителя и отсутствием разнообразия» (I) «Восхищает только талант оригинальный» (LI), изобретательная «смелость таланта» в «условном, вымышленном» (XV). Искусство барокко было для современников модернистским «новым стилем», еретически отказавшимся от традиционных форм, норм, правил, и воспринималось как «неправильное» (откуда и название «барокко»), а противниками осуждалось как причудливая погоня за новизной, модное оригинальничанье. С модернизмом барокко схоже ещё и потому, что тот же Грасиан говорит о необходимом безумии настоящего художника. «Всякому великому таланту присуща крупица безумия», – пишет в своём трактате испанский мыслитель XVII века, словно предвосхищая тем самым и творчество Ф. Кафки, и русских обэриутов (Даниил Хармс, например, и скандальный Казимир Малевич). Грасиан в данном случае лишь вспомнил известный уже древним элемент «священного безумия» в художественном творчестве.

Но если остроумие, по Грасиану, является важнейшим философским первоэлементом, без которого невозможны ни поиски истины, ни эстетическое наслаждение, ни риторическое, выражение и этой красоты, и этой истины в слове, то как же всё-таки понимает это самое остроумие первый теоретик барокко? Суть остроумия, по Грасиану, состоит в «изящном сочетании, в гармоническом сопоставлении двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума». И в этой, на первый взгляд, простой фразе заключён, в буквальном смысле, революционный смысл. Если Платон и Аристотель говорили о подражании природе, о главенствующем принципе, то есть мимесисе, то Грасиан отрицает этот принцип и всё сводит к «единому акту разума», то есть к особенностям самой творческой личности, к оправданию «священного безумия» творца-художника, которого в данном случае мыслитель ставит на одну плоскость с самим Всевышним Творцом. В результате получается, что художник и есть Бог, но Бог, время от времени впадающий в состояние «священного безумия». Вот это и есть теоретическое оправдание существования мира по воле «больного моллюска», оправдание всего неправильного, уродливого, диспропорционального. И безобразное, как нечто противопоставленное красоте, суть которой заключается в строжайшем соблюдении пропорций, будет для эстетики барокко чем-то весьма необходимым. Но почему отказ от принципа подражания, или мимесиса, оказался таким революционным? Дело в том, что в античной эстетике подражание является основным принципом творческой деятельности художника. Исходя из того, что все искусства основываются на мимесисе, саму сущность этого понятия мыслители античности истолковывали по-разному. Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивной творческой деятельности человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство – ласточке, пение – птицам и т. п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений. Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества. Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство. Собственно, эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отражение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета. Художники поздней античности, как правило, выделяли один из аспектов аристотелевского понимания мимесиса. Так, в эллинистической теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция создания иллюзорно-натуралистических изображений (например, «Телка» Мирона). В средние века миметическая концепция искусства уступает место образно-символической, а сам термин «мимесиса» наполняется новым содержанием. У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип. Как мы видим, именно мимесис, идущий от греческой традиции, давал художнику вектор, уводил его в сторону объективного существования как небесной, божественной красоты и гармонии, так и божественной истины. У Грасиана же сам художник и замыкает на себе все устремления. Истина и красота определяются не внешним, высшим, горним, космическим, а лишь его вкусом, его прихотью, если хотите. Остроумие, по Грасиану, тоже имеет свои доказательства, но если в логических главное – убедительность, а в риторических – красноречие, то здесь главное – красота «самой мысли». И «чем красота является для глаз, а благозвучие для ушей, тем для ума является остроумие». А стало быть, в сфере проявления ума эстетически «царит острая мысль, повелевает остроумие». Теперь для художника совершенно неважно, какой предмет он выберет для своего творчества: высокий или низкий, прекрасный или безобразный. Главное, чтобы выбранный материал давал пищу для воображения, потому что «нет такой бедной материи, чтобы изобретательный ум не нашёл в ней себе добычи». Здесь следует, правда, оговориться и отметить, что родиной барокко явилась не Испания, а Италия, и принцип остроумия как проявления основного типа мышления эпохи был сформулирован до Грасиана такими итальянскими мыслителями, как Эммануэле Тезауро (Emanuele Tesauro, 1592-1675) в его трактате «Подзорная труба Аристотеля» («Il cannocchiale aristotelico», 1670), в котором уже была критика аристотелевской поэтики. Э. Тезауро утверждал примат риторики над поэтикой, барочный концептуализм и теорию остроумия. Метафора, по его мнению, является универсальной категорией художественного творчества, теория метафоры-кончетто. Именно этот философ впервые сформулировал в чём состоит сущность и назначение искусства барокко. Другим итальянским теоретиком барокко является Маттео Пеллегрини (Matteo Pellegrini, 1595-1652). Его трактат «Об остротах, которые к душевным, живительным силам и понятиям взывают» (1639) призывает к утверждению концепции остроумия и «удивительного». В трактате «Истоки остроумия, касающиеся искусства» (1650) даётся определение основных установок барочной стилистики.

Музыка эпохи барокко в свете эстетики безобразного

Все знают великих представителей музыки эпохи барокко: Вивальди, Бах, Гендель. Их музыкальные произведения никого не могут оставить равнодушными. Фуга Баха ре минор давно уже стала настоящим хитом, продолжающим завоёвывать сердца слушателей. То же самое можно сказать и о знаменитых «Временах года» Вивальди. Эта музыка, кажется, написана нашим современником. А «Сарабанда» Генделя не случайно стала лейтмотивом великой картины С. Кубрика «Барри Линдон». О музыке барокко был написан прекрасный роман Паскаля Киньяра «Все утра мира». Этот роман посвящён малоизвестному композитору эпохи барокко Сент-Коломбу. Книга французского писателя – это рассказ об одинокой жизни великого художника, о музыке и искусстве, как о смысле жизни и единственной радости, о музыке, способной призвать даже мёртвых к беседе. И, на наш взгляд, это и является самой главной ведущей целью всей музыки барокко, музыки, которая, по сути дела, по-новому открыла всю глубину минорной тональности для своих слушателей. Около 1600 года определение, что такое тональность, было в значительной мере неточным, субъективным. Именно барокко внесёт в эту часть теории музыки определённую ясность. Не случайно в романе Паскаля Киньяра великий мастер игры на виоле пишет свои шедевры под очень выразительными названиями: «Слёзы», «Лодка Харона», «Гробница скорби». Барочная музыка стремилась к более высокому уровню эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса. Сочинения барокко часто описывали какую-то одну, конкретную эмоцию (ликование, печаль, набожность и так далее). В это время была очень популярна так называемая теория аффектов – музыкально-эстетическая концепция, распространённая в Европе в конце эпохи Возрождения и в эпоху барокко. Барочная теория аффектов восходит к этическим теориям греческой античности, которые определяли, как вызывать (не только с помощью музыки, но также поэзии, театра, танца и др.) у человека определённые эмоциональные состояния (радость, печаль, страдание и т.д.) с помощью различных средств художественной выразительности. Согласно теории аффектов Нового времени музыка, с одной стороны, призвана возбуждать в человеке различные состояния души, с другой – сама изображает их. Афанасий Кирхер (1650) указывал 8 основных аффектов, которые способна возбуждать в человеке музыка: желание, печаль, отвага, восторг, умеренность, гнев, величие и святость. Передача конкретных аффектов подразумевала использование одних и тех же (установленных теоретиками) средств музыкальной выразительности – гармонии, инструментовки, ритма, темпа и т.д. Судя по всему, печаль и восторг легли в основу теории тональности и определили собой наличие минора и мажора, печали и восторга, которые вобрали в себя и отвагу и святость, а также гнев и величие. В. Романе П. Киньяра «Все утра мира» эта концепция выражена следующим образом: «Один из его учеников, Ком Ле-Блан старший, рассказывал, что Сент-Коломб достиг величайшего совершенства в игре на виоле, уподобив ее звуки всей гамме человеческих голосов, от вздоха юной женщины до рыдания старика, от воинственного клича Генриха Наваррского до нежного сопения ребенка, увлеченного рисованием, от прерывистого стона, какой исторгает иногда наслаждение, до затаенного, почти неслышного, а, стало быть, едва отмеченного аккордами дыхания человека, всецело погруженного в молитву». Умеренность явно не подходила музыкальной стилистике барокко. Заметим, что Афанасий Кирхер был известным учёным-иезуитом. Он обладал необычайным авторитетом в эту эпоху и был общепризнанным эрудитом, обладавшим всесторонними знаниями в самых различных областях, включая и музыку. Правда, эти знания носили, если так можно выразиться, ярко барочный характер, то есть были мало структурированы, оторваны от конкретного опыта и спонтанны. Не случайно впоследствии учёные, принадлежавшие к ньютоно-картезианской парадигме, высмеют этого знатока-иезуита и даже обвинят в сумасшествии. Афанасий Кирхер брался за всё без разбору. Он даже по указанию папы римского взялся за расшифровку египетских иероглифов, но предложил при этом принцип связать египетскую письменность с письменностью коптов, что лишь запутало египтологию, которая сделала прорыв лишь с открытием в 1799 году знаменитого «розеттского камня», или плиты, с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами. Древнегреческий был хорошо известен лингвистам, и сопоставление трёх текстов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов. Предложенный же Кирхером метод уводил в никуда. И так было почти со всеми его открытиями. Но особенно любезен был этот учёный-иезуит сильным мира сего за то, что умел устраивать великолепные фейерверки, столь любезные в эпоху барокко, в эпоху, когда развлечения и праздники превратились в смысл жизни.

И лишь в эпоху постмодернизма он получит своё оправдание в романе «Там, где тигры у себя дома» Жан-Мари Бла де Роблеса. В этой странноватой фигуре эрудита, чем-то напоминающего знаменитый персонаж из сказки А.Н. Толстого «Буратино» Дуремара или Гаспара Арнери из романа «Три толстяка», по мнению постмодернистов, воплотилось то, что они впоследствии назовут «кризисом рациональности», или, если хотите, шизофреничной составляющей, согласно теории Ж. Деррида. Известно, что к концу жизни А. Кирхер, действительно, сошёл с ума и принялся всерьёз исследовать собственные экскременты. Видно, у барокко и эстетики XX века есть немало общего. Но об Афанасии Кирхере как о ярком представителе барокко мы поговорим чуть позже. Вернёмся к фуге и музыке этого периода.

Именно фуга станет одной из основных музыкальных форм эпохи барокко. Она, как никакая другая музыкальная форма будет соответствовать теории аффектов А. Кирхера, учёного, чьи так называемые открытия балансировали на грани сумасшествия. Иоганн Себастьян Бах считается величайшим сочинителем фуг. В течение жизни он часто принимал участие в соревнованиях, где участникам предоставлялись темы, на которые они должны были немедленно сочинить и сыграть фуги (на органе или клавесине). Бах часто включал фуги в разные камерные произведения, например, известный Концерт для двух скрипок ре минор. Наиболее известными циклами фуг Баха являются «Хорошо темперированный клавир» и «Искусство фуги» для клавесина. «Искусство фуги» является циклом фуг (а также 4 канонов) на одну тему, которая постепенно преобразуется по ходу цикла. «Хорошо темперированный клавир» состоит из двух томов, написанных Бахом в разные периоды жизни. Каждый том содержит 24 прелюдии и фуги во всех мажорных и минорных тональностях. Кроме упомянутых произведений, Бах написал очень много отдельных фуг, а также включал элементы фуг в другие свои произведения. Многие произведения И. Баха были написаны в минорной тональности, например, знаменитая фуга ре минор. Эта же тональность является ведущей и в «Хорошо темперированном клавире», в знаменитых «Страстях по Матфею», в концертах для скрипки соло и скрипки с оркестром и т.д.

Но почему именно минор будет столь любезен Баху? Вернёмся опять к А. Кирхеру. Этот выдающийся по-своему иезуит был человеком глубоко верующим. Он изо всех сил пытался соединить веру и науку. И веру в Бога он ставил в основу любого своего исследования. Когда А. Кирхер рассуждал в своей теории аффектов о том, какие чувства должна была вызывать в человеке музыка, то печаль, наиболее ярко выраженная в миноре, должна была воплощать известную фразу из Екклесиаста: «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Концепция первородного греха, концепция, связанная с ослушанием Бога и с запретным плодом, сорванным с древа познания, прекрасно гармонирует с этой известной библейской фразой. Познавая, человек обречён на печаль. Познание – это его проклятие. Человек – дитя скорби. Вспомним книгу Иова, любимейшую книгу другого выдающегося деятеля барокко Лейбница, который был лично знаком с А. Кирхером и даже одно время восхищавшийся им. Лейбниц создаёт своё знаменитой учение о добре и зле «Теодицею» на основе книги Иова. А там сказано:

Погибни день, в который я родился,

и ночь, в которую сказано:

«зачался человек»!

День тот да будет тьмою;

да не взыщет его Бог свыше,

и да не воссияет над ним свет!

Под Теодицеей (от греч. – Бог и оправдываю, или Божья справедливость) обычно подразумеваются богословские концепции, стремящиеся согласовать благость Божью с существованием зла в мире. Термин впервые был введен немецким философом Г.В. Лейбницем (1646-1716), который считал, что проблему Теодицеи решает признание этого мира «лучшим из миров». На основе книги Иова немецкий философ эпохи барокко и вывел основные принципы учения о добре и зле. А сама книга Библии рассказывает о диалоге Бога и человека. В этой части Ветхого Завета Бог обращается к Иову и ведёт с ним диалог. Позднее датский философ разговор Бога и человека определит как «страх и трепет». Речь Бога не может быть воспринята обычным человеческим слухом не иначе как через преодоление ужаса, или страха и трепета. Лишь немногие истинные «рыцари веры» способны выдержать такое напряжение. Любимая тональность Баха – минор и это, на наш взгляд, не случайно. В его миноре и чувствуется этот самый ужас или «страх и трепет», по Кьеркегору. Это и есть музыкальное выражение того божественного ужаса, который завладевает душой человека, когда с ним начинает говорить Бог через музыку Баха. Это и есть основная черта музыки барокко в целом. Теория аффектов, столь популярная в этот исторический период, вполне оправдывает такое сильное эмоциональное воздействие на слушателей. Но божественные «страх и трепет» и есть аффекты, и есть выражение необычного эмоционального напряжения. Знаменитая «Сарабанда» Генделя отличается той же минорной тональностью. И в этом произведении ещё одного выдающегося композитора эпохи барокко угадывается то же стремление преодолеть земное и вступить в непосредственный диалог с Богом, стремление вызвать у слушателя состояние необычайного потрясения, или аффекта. Можно даже предположить, что это состояние было близко к тому, что называется религиозным экстазом, или особой формой истерии. Подобный экстаз, только в мраморе, был навечно запечатлён в знаменитой статуе Бернини. Имеется в виду «Экстаз святой Терезы». Такое яркое эмоциональное, граничащее с нервным срывом, обращение к последней инстанции нашего бытия было не случайно для этой эпохи. В Германии в XVII веке бушует тридцатилетняя война, возникают ярко выраженные апокалиптические настроения, и все ждут конца света. Отсюда и преобладание минора. Страшный Суд должен вот-вот начаться, и трубы ангелов Господних уже зазвучали, уже слышны первые звуки, оповещающие мир о Дне Гнева. Так, итальянский философ Бенедетто Крочи в 20-е гг. XX века утверждал, что барокко – это «игра, гонка за средствами, могущими произвести сильное впечатление на зрителя».

Эта яркая тональность, этот резкий переход от минора к мажору и наоборот будет характерен и для Вивальди, чьими произведениями необычайно интересовался и сам Бах.

Но барокко известно ещё и тем, что именно в это время появляется жанр оперы.

История возникновения оперы

В конце XVI века сообщество философов-гуманистов, поэтов и музыкантов, вошедшее в историю как Флорентийская камерата, решило возродить античную трагедию, опираться энтузиастам пришлось главным образом на дошедшие до них описания античных авторов и собственное воображение. Обратиться к античной трагедии членов содружества побудило неприятие полифонии, утвердившейся и в церковной, и в светской музыке ещё в Средник века и в XVI столетии принявшей, по мнению флорентийцев, «варварские» формы: в популярных в те времена мотетах и мадригалах число голосов могло доходить до 20, хотя и трёх голосов, когда каждый из них пел свой текст, было вполне достаточно, чтобы по меньшей мере затруднить восприятие текста. Полифонии, «варварской» именно по отношению к слову, тонувшему в сложном переплетении музыкальных линий, члены содружества противопоставили греческую монодию, которую представляли себе как одноголосное пение с гармоничным сопровождением, и не пение в настоящем смысле слова, а музыкальную декламацию, в которой мелодические обороты, темп и ритм должны быть всецело подчинены поэтическому тексту, усиливать его эмоциональное воздействие. К музыкальной драме, «драме на музыке» (или «драме через музыку»; итал. dramma per musica) члены содружества шли через одноголосные мадригалы и их театрализованные постановки, интермедии и пасторали на античные сюжеты. Первой в истории оперой считается не сохранившаяся «Дафна» Якопо Пери на либретто Оттавио Ринуччини, впервые поставленная в начале 1598 года (или в 1597 году – по флорентийскому календарю). Пери и Ринуччини принадлежит и самая ранняя из дошедших до нас музыкальных драм – «Эвридика», исполненная впервые в октябре 1600 года в сопровождении инструментального ансамбля.

Членами Флорентийской камераты (помимо Пери, Джулио Каччини, Марко да Гальяно) был создан ряд музыкальных драм, быстро завоевавших признание; у них появились последователи – открытия флорентийцев по-разному применили и Агостино Агаццари в своей пасторальной драме «Эвмелио», и Клаудио Монтеверди в своём « Орфее». Центр оперного творчества постепенно переместился в Венецию; здесь в 1637 году был открыт и первый публичный оперный театр – «Сан-Кассиано», для которого писал свои последние оперы Монтеверди, в 1613—1643 годах служивший первым капельмейстером в соборе Св. Марка. В этом городе новый жанр пользовался таким успехом, что вслед за «Сан-Кассиано» в течение четырёх лет были открыты ещё три театра; общедоступные благодаря невысоким ценам на билеты, они приносили своим владельцам немалые прибыл. Именно создание музыкального театра превратило оперу, бывшую прежде лишь частью придворных церемоний или увеселительных мероприятий, в самостоятельную и законченную театральную форму.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?