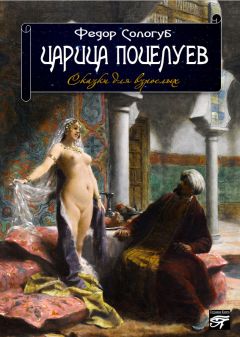

Читать книгу "Царица поцелуев. Сказки для взрослых"

Автор книги: Федор Сологуб

Жанр: Эротическая литература, Любовные романы

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Простите, – тихо сказал Иван Андреевич, – но в чем же здесь уклонение от правды?

– Лгу, – горестно повторила Людмила Григорьевна. – Ложь это все. То самое, что для них было жизнью, для меня только поза, притворство, ломанье на забаву толпе праздных людей. Всенародное искусство божественной пляски, вакхический восторг первоначальной свободы – для меня только салонная забава. И так во всем, во всем. И я вижу ложь моей жизни, и завидую им, счастливым!

IV

Пока Людмила Григорьевна все это говорила, Иван Андреевич чувствовал смутное беспокойство. Усвоенные им привычки мысли заставляли его находить слова Людмилы Григорьевны странными, почти неприличными. Странны в них были, по его понятиям, собственно не самые слова, а серьезный тон и серьезное отношение к предмету речи. Если бы Людмила Григорьевна улыбнулась над простодушною Навзикаею и полушутя позавидовала бы ее наивному веселью, этой уже недоступной для нас близости с природою, то еще это было бы понятно и не выходило бы из пределов общепринятого. Но думать об этом серьезно было странно. Это было похоже на каприз скучающей дамы.

«Надо куда-нибудь с нею поехать, – подумал Иван Андреевич, – развлечься».

Но, несмотря на эти мысли, в душе его почему-то возникло еще неопределенное сознание, что в чувствах Людмилы Григорьевны и в этом ее волнении над рассказом о Навзикае есть какая-то глубокая правда. Хотя он продолжал улыбаться, но улыбка его была неуверенная, и голос звучал неверно, когда он говорил:

– Первобытное счастье, наивная веселость этой девушки, – что в этом привлекает вас? Простая, грубая жизнь, мало потребностей, потому что и средств мало к их удовлетворению. Тонкая, сложная душа современного человека не могла бы удовлетвориться этою первобытною веселостью. Хотел бы я посмотреть на современную барышню, поставленную в те же условия, как эта Навзикая. Дня бы не выдержала. И в самом деле, какая скука, – благонравные домашние заботы, игры с подругами, первобытная, полуживотная страсть, очень здоровая и очень однообразная, потом жизнь с мужем, дети, хозяйство – все, в сущности, как у нас, только все грубое, слишком простое.

Людмила Григорьевна с упрямым выражением в глазах досадливо покачала головою. Сказала:

– Не знаю, как вам передать ясно, что я думаю и чувствую. Так смутно я это ощущаю. Но как-то странно, что до этого дня я ни разу не задумывалась о том, как много лжи в моей жизни.

– Какая же ложь? – опять спросил Иван Андреевич.

С его лица сбежала улыбка. Он имел недоумевающий вид человека, которому внезапно приходится оправдываться в чем-то, в чем он не видит никакой вины, и оправдаться в чем потому еще труднее, так как нет готовых аргументов, и приходится их изобретать заново.

– В чем же ложь нашей жизни? – повторил он другими словами свой вопрос.

Людмила Григорьевна молчала, как будто она не находила слов или как будто не решалась говорить все то, что думает. Иван Андреевич пожал плечами, сел против нее у окна и говорил, как человек, приготовившийся разговорить заскучавшего ребенка:

– В нашей светской жизни есть, конечно, много условностей, есть порядочная доля неискренности, – но что же делать! Мы живем, как можем, и стараемся сделать жизнь нашу приятною и для себя, и для других.

– И все-таки, как мы ни стараемся об этом, – сказала Людмила Григорьевна, – жизнь наша не столько приятна, сколько кажется приятною. Вот я сижу у окна и вижу много людей. Из них так много бедных, голодных, злых, несчастных! А мне здесь хорошо, как может быть хорошо только тому, кто думает только о самом себе.

– Это – правда, – сказал Иван Андреевич, – все это есть, но если в нас есть эти великодушные чувства, то у нас есть и возможность дать им выход. Достаточно только заняться филантропиею.

Теперь Иван Андреевич опять почувствовал себя спокойнее, потому что можно было говорить так, чтобы нельзя было понять, говорит ли он серьезно или иронизирует.

V

Людмила Григорьевна почувствовала оттенок иронии в его словах. Она покраснела, быстро встала и, порывисто ходя взад и вперед по комнате, говорила страстно:

– Не то, не то, не то! Совсем не то! Не хочу я этого! И никому не нужна наша благотворительность, и над нашею помощью смеется тот, кому мы ее оказываем. Все – ложь, все – неправда в нашей жизни!

Иван Андреевич спросил с недоумением:

– Чего же вы хотите от жизни?

– Не знаю, не знаю, – говорила Людмила Григорьевна. – Ничего не хочу, ничего не знаю. Вдруг почувствовала, что живу как в тумане, как во сне каком-то. Только знаю, что все во мне и вокруг меня нехорошо, нехорошо! Все лживо, все скверно.

– Вы сегодня в дурном настроении, – сказал Иван Андреевич.

И ему стало приятно и удобно опять, потому что он подумал, что нашел верное объяснение.

Людмила Григорьевна засмеялась.

– Может быть, – сказала она, – но прежде, когда я бывала в дурном настроении, я все-таки думала и чувствовала иначе. Всегда был кто-нибудь виноват, на что-нибудь было досадно. А теперь я вижу ясно, что в мире виноватых нет. Никто не виноват, а мне тяжело. Не на кого досадовать, – напротив, я чувствую какую-то большую радость, когда думаю о том, что возможен рай на земле, что кто-то где-то на этой милой земле осуществляет своею жизнью очаровательно-наивные идиллии и сказочно-прекрасные легенды. В то самое время, когда я проливаю кровь, кто-то живет безгрешно и счастливо.

Иван Андреевич воскликнул полушутливо:

– Людмила Григорьевна, что вы говорите! В каких ужасных грехах вы признаетесь! Чью кровь вы проливаете?

– Ах, вы не хотите меня понять, – с досадою говорила Людмила Григорьевна. – Потворствовать, участвовать, не возмущаться, молчать – разве это не все то же самое, что самой делать все эти ужасные дела, которые вокруг нас совершаются!

Иван Андреевич слегка смутился. Какое-то обвинение почувствовалось ему в этих словах. Он холодно сказал:

– Мы делаем все, что можем, что в силах сделать. Мы не ответственны за то, что таково теперь реальное соотношение сил.

– А я вам говорю, – страстно и волнуясь говорила Людмила Григорьевна, – что не надо делать нам того, что мы можем делать и что мы делаем. Другое, совсем другое надобно, – то, чего мы не можем, не умеем, не хотим делать, но должны делать. Что-то, превышающее наши силы. Вчера был у меня Пряженцев. Говорил о том, как он был командирован в голодающие деревни. Раздавал там что-то, – что и как, и сам толком не знает. Разные анекдоты мне рассказывал. По его словам выходит, что все это – дикари какие-то, грубые, грязные, ленивые, потому и голодные. Очень обижался, что его мужички прозвали «барин со стеклышком» и что они не чувствовали к нему ни благоговения, ни благодарности. А я представляю себе, как противен был этот господин там, среди этих людей! Сколько злобы и негодования он должен был возбуждать!

– Но почему же? – спросил Иван Андреевич. – Он делал, что мог. А впрочем, если представить его изящную, выхоленную фигуру в этой обстановке, то и правда, как-то тоскливо становится.

Людмила Григорьевна радостно сказала:

– Вот, вы и сами чувствуете, как все это неладно. Я раньше мало думала об этом, да и теперь мало думала, – мы все очень мало думаем о главном, об основном, об оправдании всей жизни нашей. Так, живем привычною жизнью, изо дня в день. И думаем по привычке, и чувствуем по привычке. Но вот наступает час, и точно бабочка из своего кокона, выходит в нас новая душа, пробуждается то, чего мы в себе не ждали и не знали. И не то чтобы ясно я поняла что-то, а так, больше образами представляю себе. И осуждаю все это, что здесь.

VI

Иван Андреевич стоял у окна, смотрел на смутно темнеющую улицу и уже не думал, что Людмила Григорьевна капризничает, что она в дурном настроении. Какие-то новые для него, непривычно-значительные мысли рождались в его уме. Он сказал:

– Мы ничего не можем изменить в том, что вы говорите. Строй нашей жизни так для нас привычен, что мы ничего не можем.

– Не можем, или можем, – печально говорила Людмила Григорьевна, – не в том дело. С тех пор как я осудила всю мою жизнь, уже я не могу продолжать то, что было раньше. Я должна что-то сделать.

Возвращаясь на минуту к привычному способу выражения, Иван Андреевич улыбнулся и сказал:

– Ну что ж, возьмем да и переменим с этой минуты всю нашу жизнь.

Но тотчас же он почувствовал, что эта шутка совсем неуместна. А Людмила Григорьевна как будто и не слышала его слов. Она говорила:

– Когда я подумаю о том, как много людей занято тем, чтобы служить мне, одевать меня, кормить, согревать, забавлять, украшать, – как много трудов совершается для одной меня, молодой, сильной и праздной женщины, – мне становится страшно и стыдно.

Иван Андреевич сказал:

– Видно, что мы читали прилежно Льва Толстого. Он прав во многом, может быть, прав в самом главном, в самом существенном. Но его ошибка в том, что мы, на нашем уровне развития, не можем отказаться ни от одного из благ культуры, не можем отказаться от высокого искусства, от красоты и даже просто от удобств жизни, не только не можем отказаться потому, что привыкли ко всему этому и без этого будем страдать, но и не должны отказываться, не имеем права отказываться, потому что мы должны сберечь нашим потомкам все то, что создано трудами неисчислимого ряда поколений. Мы не смеем выйти из истории и разорвать преемственность культуры. Мы получили богатое наследство, и если пользуемся им и находим в этом наше счастье, то на нас лежит и обязанность все это сберечь.

– Так, – сказала Людмила Григорьевна, – сберечь. И что же мы делаем? Не слишком ли скупо мы бережем все это? Отчего какая-нибудь босоногая Маланья доит коров и жнет в поле, а я лежу на кушетке и читаю то, что мне рассказывает Поль Бурже или Коллет Билли о любви Армана и Генриетты? Арман и Генриетта очаровательны и умеют говорить превосходным французским языком, а Маланья и по-русски объясняется туго. А я, ничего не делающая, совсем никому ни на что ненужная женщина, я всеми своими силами, то есть моими деньгами, поддерживаю пустое, праздное существование Армана и Генриетты. А ведь они, Арман и Генриетта, при всей своей изысканности никаких культурных ценностей не создают; они своему потомству никаких культурных благ не оставят, – разве только какие-нибудь красивые безделушки да изящно переплетенные альбомы, в которых их внук с непочтительною улыбкою прочтет написанные выцветшими чернилами старомодные мадригалы, чувствительные и глупые, глупые!

Иван Андреевич молча слушал ее. Он знал, что надо что-то возразить. Если бы он говорил не с нею, а со студентом или с курсисткою, то у него бы нашлось много аргументов. Но теперь он все их забыл.

А Людмила Григорьевна говорила:

– Земной рай, жизнь простая и очаровательная, прекрасная и разумная, и почему-то недоступная мне! Как верно в Евангелии сказано, что легче вдеть канат в игольное ушко, чем провести богатого через тесные ворота райских обителей! Или, может быть, привыкать понемножку? Вот пойду на кухню и спеку сама себе оладьи? Вот летом пойду на речку босая и выстираю свои платочки? И все это будет только смешно. Или раздать все имение свое нищим и поступить классною дамою в институт? И это будет только смешно. Ничего, ничего мы не можем сделать. Только одно – умереть.

VII

Иван Андреевич с удивлением увидел, что при этих словах Людмила Григорьевна вдруг стала радостна и весела. Щеки ее раскраснелись, глаза заблестели, она быстро подошла к Ивану Андреевичу, охватила руками его шею, прижалась к нему и говорила:

– Милый, милый, я вас очень люблю, я чувствую, что очень счастлива теперь с вами. Но разве надо длить счастье до тех пор, пока оно не наскучит! Милый мой, я уже не могу жить так, как жила раньше, – может быть, если вы любите меня, и вы не захотите длить эту неправую жизнь. Но что же мы можем? Мы так слабы, мы только одно можем – умереть вместе. Ведь мы не верим в возможность для нас иной жизни, мы не можем войти в простодушный земной рай. Что же нам остается делать? Одно счастье – умереть вместе.

Иван Андреевич почувствовал теперь, что все то, что говорила Людмила Григорьевна, правда. И еще он чувствовал, что он любит ее больше своей жизни. И потому, что он это чувствовал, душа его вдруг стала спокойною и радостною, как будто заразилась она радостью и восторгом любимой.

Ему не было страшно умереть, и оттого, что в нем умер в эту минуту страх смерти, в нем воскресла такая жажда жизни, какой еще никогда он в себе не ощущал. Как-то быстро, одним взором, как будто вдруг прояснившимся, окинул он весь круг своей жизни, и осудил его, и уже чувствовал, что к этой жизни он вернуться не может. И не было в нем страха ни перед жизнью, ни перед смертью, – одна только радость того, что есть на земле великие возможности.

Он нежно обнял свою милую, и целовал ее в белый, прекрасный лоб и в ее алые, милые губы, и говорил:

– Мы не умрем никогда. Смерть не страшна, но мы будем жить для того, чтобы из жизни нашей создать ту очаровательную сказку, которой захотела твоя душа. Мы сожжем все то, что опутывает нас. Из лживой жизни нашей мы найдем исход, истинный, разумный и верный. То, что мы сделаем, не будет ни смешно, ни страшно, ни стыдно, – потому что мы будем вместе. Вместе с тобою. Вместе со многими. Жизнь вся перед нами, – жизнь, творимая по воле нашей, прекрасная, добрая, разумная.

Людмила Григорьевна подняла глаза, прижимаясь щекою к его груди, – он видел, что лицо ее радостно, что в глазах ее сияет неложное обещание счастья, – и он чувствовал, что она поверила ему.

Смутный день для них померк, и начался вечер нового дня.

А увидят ли они новый день, этого мы не знаем.

Турандина

I

Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет тридцати, уже два года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога.

Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив, – ему удалось получить защиту по двум уголовным делам по назначению от суда и одно гражданское дело у мирового судьи по влечению сердца. Все три дела он блистательно выиграл: присяжные заседатели оправдали бедную швею, облившую серною кислотою лицо девушки, на которой хотел жениться ее любовник, и оправдали молодого человека, зарезавшего своего отца из жалости, потому что старик слишком усердно постился и от этого страдал; а мировой судья присудил взыскать полтораста рублей по векселю, так как дело было бесспорное, хотя ответчик и говорил, что деньги он отработал. За все эти дела гонорара получил Петр Антонович всего только пятнадцать рублей, – эти деньги дал ему держатель бесспорного векселя.

На такие деньги, понятно, жить нельзя, и Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одною только славою.

Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович бывал часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу.

Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома.

Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облаками, и озаренная неяркими, радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, вилась над высоким берегом неширокой, тихо льющейся по крутым изгибам русла реки; неглубокая вода в реке была прозрачна, и казалась отрадно-свежею и прохладною. Казалось, что стоит только войти в нее, и станешь вдруг обрадован простодушным счастьем, и сделаешься таким же легким, как те купающиеся в ней мальчишки, тела которых казались розовыми и необычайно гибкими.

Невдали от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен.

Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно. Ему казалось, что от этой прелести, которая окружает его, грусть становится еще острее, – как будто кто-то коварный и недобрый искушал его сердце, раскрывая перед ним в таком очаровательном виде всю прелесть земную.

Петр Антонович думал, что эта зримая прелесть, все это очарование взоров, вся эта нежнейшая сладость, легко льющаяся в его молодую, широко дышащую грудь, все это – лишь златотканый покров, наброшенный враждебною людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиною прелести нечисть, несовершенство и зло природы. Эта жизнь, нарядившаяся так красиво, обвеявшая себя такими ароматами, на самом деле была, думал Петр Антонович, только скучною прозой, тяжко скованною цепью причин и следствий, тягостным рабством, от которого не спастись человеку.

От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц. И думал Петр Антонович:

«Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий! Сказка, сотворенная своенравным хотением человека, плененного жизнью и не мирящегося со своим пленом – милая сказка, где ты?».

Петр Антонович вспомнил прочитанную им вчера в журнале министерства народного просвещения статью, из которой ему особенно почему-то запомнилось в коротких словах пересказанное предание о лесной волшебнице Турандине. Она влюбилась в пастуха, оставила для него свою очарованную родину, и прожила с ним несколько счастливых лет, пока не призвали ее таинственные лесные голоса. Ушла, – но счастливые годы остались в благодарной памяти человека.

Хоть бы несколько лет сказки, хоть бы несколько дней!

Сладостно размечтавшись, Петр Антонович воскликнул:

– Турандина, где ты?

II

Солнце склонилось низко. Тишина упали на окрестные поля. Ближний лес был тих. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижен, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась.

Был тот миг, когда исполняются желания человека, миг для каждого человека, быть может, единственный в жизни. Во всем, что было вокруг, чувствовалось напряженное ожидание.

Петр Антонович остановился, вгляделся в светлую мглу перед собою, и повторил:

– Турандина, где ты?

И, очарованный странным впечатлением тишины, как бы потерявший всю свою, отдельную от общей жизни, волю, как бы сливаясь с великою общею волею, он сказал с великою силою и с великою властью, как только однажды в жизни дано говорить человеку:

– Турандина, приди!

Тихий и радостный голос ответил ему:

– Я здесь.

Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обычною, отдельною от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал.

Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты. Она была бы подобна небесному ангелу, если бы ее тяжелые, черные брови не срослись над переносьем, обнаруживая в ней колдунью, и если бы цвет ее кожи не был смуглым, как бы облелеянный солнцем знойного лета.

Петр Антонович в удивлении молчал и глядел на странную девушку. Она сказала ему:

– Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня, и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках.

Она говорила тихо, так тихо, что звуки ее голоса не заглушили бы и легчайшего здешнего шума. Но и так явственно говорила она, и так вкрадчиво лились звуки ее голоса, что и самый невнимательный человек не проронил бы ни одного звука из ее нежно-звенящей речи.

Когда она заговорила о том, что она принесла с собою, об этих трех ее вещах, Петр Антонович увидел в ее руках мешок из красной кожи, верхний край которого стянут золотым шнурком, – очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли. Петр Антонович спросил:

– Кто же ты?

Она ответила ему:

– Я – Турандина, дочь короля Турандоне. Мой отец очень любит меня. Но я сделала то, чего не следовало мне делать, – из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал меня из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей и мне даны вот только эти три вещи: золотой венец – знак моего происхождения, белая сорочка – мой бедный покров, и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Хорошо, что я встретила тебя. Ты – тот человек, который защищает впавших в несчастье и заботится о том, чтобы среди людей торжествовала правда. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.

Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно, что эту девушку, одетую так легко, говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.

Петр Антонович догадывался, что это, может быть, какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей.

Впрочем, ничто в ее лице и в ее наружности, кроме костюма и слов, не намекало на безумие. Она была тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это могло быть потому, что она слышала, как это имя он произносил; историю же о Турандине она могла прочитать в какой-нибудь книге.

III

Сообразив все это, Петр Антонович сказал прекрасной незнакомке:

– Хорошо, милая барышня, я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата, и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы – дочь короля Турандоне. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.

Турандина улыбнулась. Сказала:

– Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастия, – ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.

Петр Антонович пожал плечами.

– Если вы настаиваете на своем, – сказал он, – то я умываю руки, и слагаю с себя ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта, окажу вам всякую помощь и поддержку. Но, как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания.

Турандина с улыбкою слушала его. Когда он кончил, она сказала:

– Ты ни о чем не заботься, все будет хорошо. Ты увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мною ласков. И не говори мне так много о моем настоящем имени и звании, – я тебе сказала правду. Больше сказать тебе не могу, – не ведено мне говорить все. Веди же меня к себе. Солнце заходит, я пришла издалека, и хочу отдохнуть.

Петр Антонович поспешно сказал:

– Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место, – нельзя найти извозчика.

Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног.

Когда уже над высоким берегом реки показались первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину, и заговорил с некоторою неловкостью в тоне голоса:

– Извините, пожалуйста, милая барышня…

Турандина посмотрела на него, слегка нахмурила брови, и, перебивая его, сказала с укором:

– Разве ты забыл, как меня зовут, и кто я! Я – Турандина. Я – не милая барышня, а дочь короля Турандоне.

Петр Антонович почему-то смутился и забормотал:

– Извините, пожалуйста, мадмуазель Турандина, – очень красивое имя, хотя совершенно не употребительное у нас. Но я хотел сказать вам следующее.

Опять Турандина перебила его, и сказала:

– Говори не нам, а мне. Мои оставили меня, и я здесь одна. Не говори со мною, как с одною из знакомых тебе барышень. Говори мне ты, как должен говорить верный рыцарь своей прекрасной даме.

Петр Антонович почувствовал в словах Турандины такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он, обратясь к своей спутнице, в первый раз назвал ее Турандиною и первый раз сказал ей ты, он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею. Он говорил:

– Турандина, неужели у тебя нет с собою какой-нибудь одежды? Если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы этим.

Турандина улыбнулась и сказала:

– Не знаю. Разве этой одежды мало? Мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот возьми, посмотри сам, – может быть, ты и найдешь там то, что хочешь.

С этими словами она протянула Петру Антоновичу свой мешок. Растягивая на тугом шнурке его верхнее отверстие, Петр Антонович думал:

«Хорошо, если догадались положить туда хоть какое-нибудь легкое платье».

Он опустил руку в мешок, нащупал там что-то мягкое, и вытащил небольшой сверток, – такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандины. Когда же Петр Антонович развернул этот сверток, то оказалось, что это было именно то самое, чего он хотел, – платье точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне.

Петр Антонович помог Турандине надеть это платье и застегнул его на ней, – конечно, оно застегивалось сзади.

– Теперь хорошо? – спросила Турандина.

Петр Антонович с некоторым сожалением посмотрел на мешок. Конечно, в таком небольшом мешке не могло быть башмаков. Но все-таки Петр Антонович опять опустил туда руку, думая:

«Хоть бы сандалии нашлись».

Он нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий. Тогда он вытер травою ноги Турандины, надел на них сандалии, и затянул их ремешки.

– Теперь хорошо? – опять спросила Турандина. В голосе ее была покорность, и по лицу ее видел Петр Антонович, что она готова исполнить все, что он велит; ему стало радостно. Он сказал:

– Да, шляпу можно после.

IV

Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно не приспособленною для принятия сказки. Родные молодого юриста с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени: пускался на разные хитрости, чтобы поймать ее на словах и доказать ей, что она говорит неправду. Турандина никогда не сердилась на его упорство и на его подходы. Она улыбалась светло и простодушно, и терпеливо повторяла каждый раз одно и то же:

– Я сказала тебе правду.

– Где же находится та страна, где царствует король Турандоне? – спрашивал Петр Антонович.

– Далеко отсюда, – говорила Турандина, – а если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может. Только мы, рожденные в чародейной стране короля Турандоне, можем войти в этот очарованный край.

– А ты можешь показать мне туда дорогу? – спрашивал Петр Антонович.

– Не могу, – отвечала Турандина.

– А сама можешь вернуться туда? – спрашивал Петр Антонович.

– Теперь не могу, – отвечала Турандина, – а когда позовут меня, вернусь.

Не было ни грусти в ее словах и на ее лице, ни радости, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Голос Турандины звучал всегда ровно и спокойно. Она глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз, но любопытство ее было спокойное, как будто она легко ко всему привыкала и легко узнавала все, что являлось ей. Узнав что-нибудь однажды, уже потом она не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которые сказали ей люди, или которые сама она подметила, выполняла она легко и просто, как будто привычные ей с детства. Имена и лица людей запоминала она с первой встречи.

Турандина ни с кем не спорила, и никогда не говорила неправды. Когда ей советовали сказать обычную в светском мире неправду, она покачивала головою, и произносила странные слова:

– Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.

Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такою любезною приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого, великого короля.

Но жизнь, которою жил молодой юрист и все его близкие и родные, трудно мирилась со сказкою. Боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.

V

Когда Турандина прожила несколько дней в семье филолога, пришел в кухню урядник, и сказал кухарке:

– Тут у вас, сказывают, барышня гостит чужая, так прописать надо.

Кухарка сказала жене филолога, жена своему мужу, филолог Петру Антоновичу, а Петр Антонович пошел к Турандине, которая сидела на террасе и читала с большим удовольствием.

– Турандина, – сказал Петр Антонович, – пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.

Турандина очень внимательно выслушала Петра Антоновича. Спросила:

– Что такое паспорт?

– Это, видишь ли, Турандина, – объяснил Петр Антонович, – вид на жительство. Такая бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание, возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.

– Если это надо, – спокойно сказал Турандина, – то это, должно быть, есть в моем мешке. Вот он лежит, – возьми, посмотри, нет ли в нем этого вида на жительство.

И точно, в чудном мешке нашелся вид на жительство, маленькая в шагреневой коричневой обложке бессрочная паспортная книжка, выданная из астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы, семнадцати лет. Все было по форме, печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер, – все, как во всех паспортных книжках.