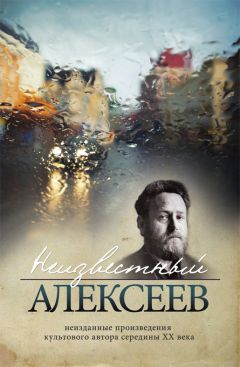

Читать книгу "Неизвестный Алексеев. Неизданные произведения культового автора середины XX века (сборник)"

Автор книги: Геннадий Алексеев

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Геннадий Алексеев

Неизвестный Алексеев. Неизданная проза Геннадия Алексеева (сборник)

© Алексеев Г. И. (наследники), 2014

© «Геликон Плюс», макет, 2014.

Геннадий Иванович Алексеев

День его рождения был в самом расцвете белых ночей – 18 июня. Обычно в этот день собирались одни и те же друзья Геннадия Ивановича, многие из которых встречались между собою только на этих днях рождения, – несколько литераторов и архитекторов, один физик (он курил трубку) и одна женщина-театровед из музея Шаляпина.

Обстановка на этих праздниках была поначалу несколько чопорной. Собираясь, говорили об искусстве и политике, затем хозяин приглашал: «Господа, прошу к столу». Он употреблял это слово, с натугой входящее в наш обиход в девяностых годах, еще тогда – в семидесятых, и странным образом оно не казалось фальшивым или напыщенным в его устах. Он вообще выглядел, говорил, вел себя, как русский интеллигент конца прошлого – начала нынешнего веков, эпохи модерна, блестящим профессиональным знатоком которой он был. Пили изысканные вина, произносили витиеватые тосты, ухаживали за дамами, слушали новые стихи хозяина… Короче говоря, чувствовали себя в литературном салоне и непонятно в каком времени, ибо за окнами была застойная брежневская эпоха, в которой каждый из присутствующих находил свой способ существования, а за столом царило Искусство. Непременный тост хозяина звучал так: «За святое Искусство, господа!»

Это был андеграунд особого рода, отличный от андеграунда котельных и рок-тусовок. Скажем так, респектабельный андеграунд, ибо за столом сидели кандидаты наук, искусствоведения, члены Союза писателей, зарабатывающие невеликие, но вполне сносные деньги своим профессиональным трудом. Сам Алексеев служил доцентом в Инженерно-строительном институте и читал курс «Всемирная история искусств».

Андеграундом этих людей делало их нежелание продавать творчество. Они продавали только профессионализм. Скажем, литератор зарабатывал деньги литературным трудом, но как автор сценариев научно-популярного кино, большинство же его прозаических сочинений лежало в столе. Другой вовсе не печатался, но был профессиональным строителем или программистом. Но они не переставали делать попыток пробиться в мир признанной литературы, правда, не любой ценой, а их собратья в котельных были более последовательны и такие попытки прекратили, довольствуясь самиздатом.

Геннадий Алексеев начал печататься как поэт после сорока, имея несметное число написанных стихотворений. Мы и познакомились, благодаря его стихам, которые я отметил в сборнике «День поэзии» за 1972 год. Очень неожиданные были стихи для того времени.

Позвонили.

Я открыл дверь

и увидел глазастого,

лохматого,

мокрого от дождя

Демона.

– Михаил Юрьевич Лермонтов

здесь живет? – спросил он.

– Нет, – сказал я, —

вы ошиблись квартирой.

– Простите! – сказал он

и ушел,

волоча по ступеням

свои гигантские,

черные,

мокрые от дождя

крылья.

На лестнице

запахло звездами.

Эти и подобные им совершенно невинные в политическом смысле, но считавшиеся модернистскими стихи в ту пору напечатать было почти невозможно, Первая книга Алексеева вышла в 1976 году, когда «молодому» автору было сорок два года, да и вышла она, благодаря поддержке М. А. Дудина.

Что же отпугивало редакторов в этих стихах?

Во-первых, верлибр. Алексеев писал почти исключительно верлибром, хотя в юные годы пробовал и умел писать в рифму и правильным метром. Мне кажется, что ему удалось то, что не удавалось многим поэтам, пробовавшим ввести верлибр в русский стихотворный обиход. Алексеев создал органичную по отношению к русскому языку систему верлибра – единственную в своем роде. Кто читал много его стихов, понимает, о чем идет речь. Это особый язык, особая интонация, повторы, ритмика – все вместе это давало совершенно удивительный результат.

Во-вторых, ирония и абсурд в соединении с глубочайшим, библейским пессимизмом стихов. Это было посерьезнее верлибра.

В-третьих, несомненное противостояние, которое обнаруживалось в каждой строчке стихов – противостояние художественное, личное, историческое, политическое.

Он писал много. В день по два, по три стихотворения. Может быть, столько не нужно. Но он не ждал вдохновения, а просто работал. Написав стихотворение на машинке, правил его от руки и перепечатывал набело на той же машинке. После чего стихотворение исчезало в нужной папке с тем, чтобы появиться в конце года в итоговом сборнике, которые автор сам перепечатывал и переплетал.

Геннадий Иванович был редчайшим аккуратистом. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не мог обнаружить на его письменном столе следов какого-нибудь беспорядка. Будто предвидя свою скоропостижную смерть, он вел дела так, чтобы в любую минуту можно было подвести черту. Рукописи, фотографии, картины, слайды, дневники содержались в величайшем порядке. Поэтому и успевал много сделать, что никогда не торопился и никогда ничего не искал. Все было на своем месте.

Он был эстетом во всем. Причем его эстетизм не раздражал, как обычно, когда предмет эстетического восхищения стараются отмыть, отскрести от всего «грязного», сделать полностью рафинированным. Алексеев обнаруживал красоту в самом обыденном, он делал объектом эстетического исследования самые простые и даже вульгарные вещи и явления.

Каждый вечер

на нашей лестнице

собиралась компания

молодых людей.

Они пили водку,

мочились на стенку

и хохотали над человечеством.

Каждое утро,

когда я шел на работу,

на лестнице валялись бутылки

и пахло мочой.

Как-то я сказал молодым людям:

Пейте на здоровье свою водку,

но не стоит мочиться на стенку —

это некрасиво,

а над человечеством

надо не смеяться,

а плакать.

С тех пор на нашей лестнице

молодые люди пьют водку,

навзрыд плачут над человечеством

и изнемогают от желания

помочиться на стенку.

Изнемогают, но не мочатся.

Картины Алексеева, которыми была увешана вся его двухкомнатная квартира на Наличной, тоже представляют собой, как и стихи, законченный художественный мир со своими отработанными композиционными приемами, живописной техникой, сюжетами.

Их отличает геометрическая правильность построения с центрально-симметрической, как правило, композицией, в которой есть некий необъяснимый магнетизм. На эти картины смотришь долго, как на медитативный объект, не пытаясь объяснять себе тайну этого притяжения. Написанные в простой и недолговечной технике (темпера, картон), они излучают свет, что особенно хорошо видно в условиях недостаточной освещенности, когда ступенчатые градации цвета сливаются в непрерывный, плавный переход от тени к свету.

Впрочем, рассказывать о картинах еще более неблагодарное занятие, чем рассказывать о стихах.

Несмотря на разносторонние интересы, Геннадий Иванович был весьма цельной натурой с очень продуманными эстетическими взглядами. Например, он считал традиционный русский рифмованный стих устаревшим морально и не случайно избрал верлибр, полагая за ним будущее русского стихосложения. В качестве доказательства приводил западную поэзию. Здесь мы с ним расходились во взглядах, хотя, повторяю, верлибр Алексеева представлялся мне чрезвычайно удачным опытом именно для русского языка. Вообще он предпочитал и прекрасно знал авангардные формы литературы и живописи, при этом будучи знатоком античности, Ренессанса и всего классического наследия, которое он преподносил студентам в своем курсе.

В последние годы жизни Алексеева мы стали видеться с ним реже, он, как мне кажется, ушел в себя, стал мрачнее обычного, сразу как-то постарел. Я думаю, кроме болезни сердца, его чрезвычайно травмировало невнимание к нему критики. Выходили книжки, были регулярные публикации в журналах, но серьезная критика практически молчала об Алексееве, не замечая или не желая понять его новаторства. Читатели, впрочем, понимали лучше. У Геннадия Ивановича сразу образовался сравнительно узкий, но преданный круг горячих поклонников и поклонниц. Это несколько поднимало ему настроение, однако он продолжал считать себя безвестным и недооцененным поэтом. Так, в сущности, и было.

Его судьба чрезвычайно схожа с судьбой другого русского поэта – Иннокентия Анненского. То же спокойное с виду, размеренное и академичное внешнее существование. Тот же недооцененный современниками, но ясный потомкам значительный вклад в русскую поэзию. Тот же интерес к античности. Та же, увы, болезнь сердца, приведшая обоих к преждевременному и скоропостижному концу в одинаковом возрасте – 54 года.

Проза Алексеева продолжает его стихи. Она так же лапидарна, ритмична, лишена украшений, действенна. Дневник Алексеева, который он вел регулярно и выдержки из которого мне часто зачитывал – это прекрасная проза с чрезвычайно точными и тонкими суждениями о литературе и нравах, это достоверный документ о покинувшей нас эпохе семидесятых-восьмидесятых годов. Он ждет своего опубликования, как и многие стихи, оставшиеся в столе, как и картины Алексеева, как его рисунки и книга о русском архитектурном модерне.

Квартира, в которую он переехал с семьей незадолго до смерти, имела несчастливый номер – 13. В ней он и умер в один миг, придя вечером с филармонического концерта и зайдя в кухню согреть чаю. Это случилось в марте 1987 года. Похоронили Геннадия Ивановича на Охтинском, там же, где похоронена героиня его поэмы «Жар-птица». На похоронах было множество его студентов, коллег и читателей.

В один печальный туманный вечер

до меня дошло,

что я не бессмертен,

что я непременно умру

в одно прекрасное ясное утро.

От этой мысли

не подскочил,

как ужаленный злющей осой,

не вскрикнул,

как укушенный бешеным псом,

не взвыл,

как ошпаренный крутым кипятком,

но, признаться, я отчаянно загрустил

от этой

внезапно пронзившей меня мысли

в тот

невыносимо печальный

и на редкость туманный вечер.

Погрустив,

я лег спать

и проснулся прекрасным ясным утром.

Летали галки,

дымили трубы,

грохотали грузовики.

«Может быть, я все же бессмертен? —

подумал я. —

Всякое бывает».

Александр Житинский,

1996 г.

От издателя

Издание этого тома было давно задумано А. Н. Житинским. Ранее он уже опубликовал роман Геннадия Ивановича Алексеева «Зеленые берега» (1996) и книгу его избранных стихотворений (2006). Житинский любил и высоко ценил творчество своего друга и мечтал как можно более полно донести его до читателя. Справедливости ради надо сказать, что не смотря на малое количество публикаций, Г. И. Алексеев не забыт, круг его почитателей был хоть и не очень широк, но абсолютно предан и верен ему, а за последние четверть века только вырос.

Огромная работа по подготовке текстов, оцифровке фотографий Алексеева и его архива была бы невозможна без помощи наследников Геннадия Ивановича – его жены Майи и дочери Анны – и одного из его ближайших друзей, архитектора Александра Товбина.

По понятным причинам из дневников при публикации извлечены отдельные личные записи.

Роман «Конец света», над которым Алексеев работал последние годы, дописан, но работа над ним была еще далека от завершения. Поэтому мы взяли на себя смелость представить роман читателям с последними внесенными правками и незначительной редактурой. Надеемся, что наше вмешательство в текст было минимальным и предельно бережным.

Дневники

1958

14.12

Сегодня морозно. Ходили гулять. Долго шли по набережной. У пирса стоят заиндевелые шхуны. Ниже моста Шмидта Нева не замерзла – плывет «сало». От воды подымается пар. Курятся дымки камбузов на кораблях. Встретили женщину с двумя мальчиками – все на лыжах: Мама учит детей правильному шагу. Перешли Неву, на Мойке пришли к дому Блока. Постояли, помолчали. На небольшой доске из белого мрамора написано черными буквами: «Здесь в 1912–1921 годах жил и 6 августа 1921 года умер Александр Блок». Хорошо, что так просто: Александр Блок. В квартире его кто-то живет – на окнах тюлевые занавески.

20.12

Идет звучащий снег. Собственно, это не снег, а замерзший дождь. Нечто вроде града, но не град. Он издает приятный мелодичный звук – не то звон, не то шелест.

25.12

Ремарк, «Три товарища».

Есть некий поезд, несущийся в неизвестность. Каждый бежит по платформе, стараясь ухватиться за поручень и вскочить на подножку, но обрывается и падает. А поезд уходит. Жизнь – это бег, короткий бег по платформе.

1959

1.1

Новый год встретили у Ж. Весело не было. Часа три я спорил со скульптором О. об искусстве. Глупый был спор.

17.1

Перечитал De Profundis Уайльда.

Христос – родоначальник романтического искусства. Мир – театр. Верующий – актер, всю жизнь играющий роль в возвышенной драме.

У Толстого в «Живом трупе» Федя Протасов говорит про свои отношения с женой, что не было игры в их жизни. Без игры нельзя. Без игры очень трудно.

24.1

Пришел человек, которого зовут Лева М. Пришел и наговорил мне совершенно чудовищных комплиментов. Сказал, что меня знает вся московская интеллигенция, – предпринимаются решительные шаги и отчаянные попытки. Я слушал его, разинув рот. Потом я провожал его на вокзале. Он был пьян. Когда поезд тронулся, он обнял меня, вскочил на ступеньку вагона и как-то странно захохотал. Мне стало не по себе.

Был в редакции «Звезды». Решетов сказал, что мои стихи ему понравились и он предложит их редколлегии.

6.3

Редколлегия «Звезды» отвергла мои стихи. Нужны «новые темы».

29.3

Читаю «Жана Баруа» Дю Гара. Книга входит в меня, как острый гвоздь в сухую сосну.

Надо чаще слушать хорошую музыку.

31.5

У Всеволода Александровича просидел часа три. Говорили о поэзии, живописи. В моих стихах он нашел такие тонкости, о которых я и не подозревал. Дал мне книжку Анненского и статьи по теории стихосложения.

5.6

Вчера на работе ухитрился написать восемь шестистиший. Приехал домой и обнаружил на своем столе пакет из «Невы». В пакете мои рукописи и записка от Кустова: «Неживая поэзия… надуманные эксперименты… несовременно (!)».

20.6

Ездил в Петяярви ловить рыбу. Мой «заповедник» так же дик и безлюден.

Рыбная ловля – это те редкие часы, когда не чувствуешь себя дураком в этом мире.

Мне стукнуло двадцать семь.

28.6

Второй раз был у В. А. Рождественского. Он сказал, что Маяковский поэт средний, а я опоздал родиться – надо было раньше лет на пятьдесят.

5.7

Был у Рождественского в третий раз. Он опять хвалил меня, а на прощанье сунул мне в руку исписанный листок – резюме. Я прочел: «Крупицы истинной поэзии рассеяны, рассыпаны среди изобилия случайного, необязательного, камерно-личного… Талантливый дилетантизм, подступы к своей, значительной теме? Или – по Лермонтову – “мысли тленной раздраженье»”? Ответит лишь время».

10.7

На берегу залива.

Ребятишки ловят окуней. Вдали – краны порта, белые корабли с красными полосами на трубах. Пахнет морем. Из громкоговорителя второй концерт Рахманинова. Я неисправимо сентиментален.

Люблю ли я детей? И что это значит – любить детей? Детей, а не взрослых? Я отношусь к детям, как вообще к людям: люблю умных, красивых, добрых, не люблю капризных, злых, глупых. Сюсюканье с детьми мне противно.

14.7

Одиночество меня выручает. На людях я вяну, глупею.

28.7

Депрессия. Я снова стал маленьким-маленьким. Мысли все какие-то детские, простенькие. И никаких желаний.

Уезжаем в Москву. Дальше – Крым.

6.10

Парк – мое прибежище. Лучше всего осенью, когда на аллеях ни души и по радио хорошая музыка.

Прочел «Петербург» Андрея Белого. Очень пряно, очень густо. Этим кормились, видимо, многие. Линия Гоголя – Достоевского.

Начал сразу четыре поэмы. Но дело идет туго.

23.10

У Понизовского читал стихи Виктор Соснора. Интересно пишет. Сделал вольный перевод «Слова». Был при усах, в черном, военного образца, кителе. Говорят – он граф. Работает электриком на заводе.

26.11

Юродство в крови у каждого русского. Стоит немного выпить – и пошло. Есть юродствующие и в трезвом виде. Чаще всего встречаются пророки. Они и сами верят в свои пророчества.

2.12

Какой-то страшный декабрь начался.

Еду в трамвае. Вскакивает на площадку человек. Я вздрагиваю: сейчас убьет! Почему? Зачем? Не знаю.

Иду пустынной улицей. Впереди кто-то стоит. Так себе стоит, мало ли почему. Но я уверен, что он меня ждет, и в кармане у него – нож.

28.12

Из Москвы прислали письмо и подстрочники персидских поэтов. Предложение работать.

Работаю.

У Толстого: человек обязан быть счастлив. Смешно. Узники Освенцима старались изо всех сил, но оставались несчастными. На улицах, на самых видных местах поставят щиты с гигантскими плакатами: суровое лицо старца с насупленными бровями, палец, уставленный в прохожего, и вопрос: что ты сделал, чтобы стать счастливым? По воскресеньям будут устраивать облавы на несчастных. Каждый несчастный – социально опасный элемент.

Луиза Маршалл – маленькая хромая женщина с хорошим лицом. Здорово пела де Фалью.

1960

25.1

В филармонии люблю смотреть на хрустальные подвески люстр. Они горят разноцветными огнями. Голубой – утро, зеленый – летний день, фиолетовый – зимние сумерки. И все это в какой-то неведомой стране, в том краю, куда мы всю жизнь стремимся и не можем попасть.

4.3

Начало весны. Самое начало. Собственно, весны еще нет, она еще где-то рядом, но от нее исходит сияние. Дни стоят морозные, туманные, вроде бы зимние, но что-то в них новое, какое-то ожидание. И сладко, сладко так сосет под ложечкой.

Шел по Лесному проспекту. Солнце садилось за железнодорожную насыпь. Промчалась электричка. Она была почти пустая. Солнце прыгало в окнах вагонов.

Боюсь слушать музыку. Она приводит меня в болезненное состояние. Кажется, что весь плавишься и течешь куда-то жаркой мягкой массой.

4.4

Сон.

Все что-то подразумевалось, что-то ждал я, предчувствовал. Потом вижу – стою на набережной. Впереди дома, крыши. И вдруг там, над крышами, возникла огромная светящаяся Богоматерь с младенцем. Я вроде бы знал, что она появится, но люди не верили. И я говорю им: глядите, глядите! А вы не верили! И жутко так и очень значительно все это. А потом был я с каким-то человеком, и он что-то просил у меня. Я сделал то, что он хотел, но он меня предал. И доказательство предательства его зарыто в песке на берегу моря. Собрались люди к этому месту. Я крикнул: «Здесь!» – и топнул ногой о песок, будто от этого все зависело. Но так тяжко, так невыносимо горько стало мне, что я проснулся.

22.4

Перечитывал Бунина. «В ночном море», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Руся» – все это вещи колдовские, необъяснимые. Особенно – «Возвращение в Рим». Всего полторы странички, и в них вся философия, все мучения человеческие, все величие мира.

24.4

Увидел ее издали. Она зашла в магазин. Я стал ждать. Она вышла, прошла совсем рядом и кивнула мне.

Мне кажется, что знал я ее всегда, с раннего-раннего детства. Будто была она мне сестра, а потом стала моей любовницей и женой. А потом – умерла. Это тень ее я встречаю иногда на улицах. Сама она где-то там, наверху. Мы с ней еще встретимся.

30.6

Вспоминаю нашу жизнь в Крыму – массандровский парк (старые кипарисы, толстые змеи на дорожках), вид с нашего балкона на ночную Ялту (огни кораблей на рейде, огонь маяка, неон реклам), поездка на катере во Фрунзенское (разговор с матросом рыболовного траулера), прогулка пешком от Массандры до Никитского сада (обелиск на месте расстрела ялтинских евреев).

12.7

Нужно ли писать? Что значит – писать для себя? Не значит ли это то же самое, что и вообще не писать?

29.8

Поступаю в аспирантуру, сдаю экзамены. Одна из моих конкуренток – Алла П. Искусствоведка. Работает в музее города.

5.9

Ездили на пароходе на остров Валаам. Скиты в запустении. Все изломано, истоптано. В монастыре живут инвалиды. Нищета, грязь. Лес захламлен – всюду валяются битые бутылки и ржавые банки из-под консервов. А так – очень живописный остров.

9.9

В трамвае едут две женщины, одна красивая, изящно одетая, другая некрасивая, одетая кое-как. Некрасивая все рассматривает красивую, а та только мельком на нее взглянула и отвернулась. Выходить им обеим на одной остановке. Красивая встала, и все увидели, что сзади к ее платью прилепилась какая-то бумажка. Некрасивая подошла и сняла эту бумажку. Красивая ничего не заметила.

22.9

Писал акварели в Михайловке. Потом пешком пошел в Петергоф. Бродил по Александрии, по Нижнему парку (перспективы аллей, синие тени на желтом песке, безлюдье). Возвращался домой на пароходе. Какие-то иностранцы все время щелкали фотоаппаратами, залив был совершенно гладкий. На горизонте торчал высокий плавучий кран, над ним висела розовая тонкая петля – след реактивного самолета. Солнце садилось за темные зубцы прибрежных лесов. Города не было видно, он был закрыт сплошной завесой дыма. Потом сквозь дым стали просачиваться желтые огни. В сумерках белели паруса яхт. Буксиры с цветными огнями по бортам, сопя, толкали носами баржи. Когда причалили, уже совсем стемнело. Но на западе небо еще было розовым.

23.9

Поэт Г-кий (У Понизовского).

Читал с подвывом, закрыв глаза. Стихи были в основном сатирические, смешные. Потом пел под гитару песни – свои и Окуджавы. Потом рассуждал о поэзии (нет, ребята, нечего себя обманывать, поэтов нынче нет! Ни одного!) и ругал Соснору (искусственный, насквозь искусственный!). Известных поэтов называл запросто Вовками, Петьками и т. п. Хлебникова назвал Витькой (!), Павла Васильева величал «умнягой». Стихи свои он читал по записной книжке. Я заметил, что они переписаны тщательно, ровненько, почему-то красными чернилами. Перед уходом он надел очки, и оказалось, что у него вполне интеллигентное лицо.

10.10

Вчера были у нас гости: академик живописи Соколов (из Кукрыниксов), М. Е. и Е. М. Академик довольно прост и приятен лицом (толстощек, голубоглаз). Работы мои ему понравились. Сказал, что рано или поздно я приду к реализму, что Рерих – плохой живописец, а в Париже много зданий с острыми углами. М. Е. и Е. М. откровенно дремали. Сегодня утром по телефону М. Е. совершенно серьезно заявил мне, что он, как работник в области точных наук, тоже тяготеет к реализму.

13.10

Отнес стихи Шефнеру. Дома его не было. Я отдал папку женщине, открывшей дверь.

Шел по Троицкому мосту, по набережной, потом по Мойке. Вода была черная и гладкая, как застывший битум.

Человек я городской, но когда думаю о счастъе, вижу летний утренний лес, пронизанный косыми лучами солнца. Наверное, был я когда-то зверем или лесной птицей.

23.10

Пишу «Иванушку». Во мне открылись некие, скрытые дотоле родники. Пишется легко, сладко.

20.11

Приснилось, будто я прикинулся мертвым. Положили меня в гроб и принесли на кладбище, к церкви (будут отпевать). Мне страшно – вдруг и впрямь умер! Ж. знает, что я живой, и стоит спокойно, а все остальные плачут. Но им меня не жалко – притворяются.