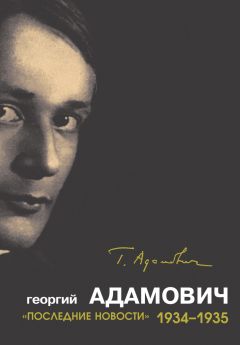

Текст книги "«Последние новости». 1934–1935"

Автор книги: Георгий Адамович

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Все, упоминавшие имя Пастернака, говорили о нем чрезвычайно почтительно. Один только Демьян Бедный позволил себе поиздеваться:

«Я радуюсь, когда слышу, что в лице Пастернака мы имеем первоклассного интимного лирика. Беда только та, что язык его часто мне непонятен… Но таковы и должны быть, по-видимому, стихи о любви… Не станет же влюбленный изъясняться языком передовицы. В голове туман. Иной такое что-то забормочет, что и сам не понимает, чего он бормочет. Иных пастернаковских стихов сам Бухарин не мог понять. Другие все понимают. Влюбленные!»

Несомненно, под словами Демьяна могли бы подписаться многие, очень многие участники съезда. Они ведь тоже принуждены верить на слово, что Пастернак – «первоклассный интимный лирик», стихов же его, конечно, не читают. Но именно за репутацию, именно за трудность и непонятность, под которой безотчетно предполагают какой-то полет мысли, не доступный другим советским писателям, они и аплодировали ему. Тут без слов сказалось то, что не нашло себе места в речах. Официальное представление о литературе как о «служанке строительства» не может вполне удовлетворить даже самых благонамеренных литераторов, – и они выделяют из толпы человека, который символизирует для них литературу иную, менее боевую, но более долговечную. Овации Пастернаку только так и можно истолковать. Настоящих поклонников и почитателей у него, – кроме небольшой группы поэтов, – нет, да и не может быть. Но ореол вокруг имени его есть. К тому же, за этим поэтом нет и компрометирующего «мистического» прошлого, – как, например, за покойным Андреем Белым, – и он не возбуждает подозрений со стороны политической благонадежности: естественно именно на нем сосредоточить свои скрытые, подавленные, но все еще неискорененные мечты и надежды.

Выступление Пастернака состоялось во время «политической дискуссии», последовавшей за докладом Бухарина. Об этом докладе и об этой бурной «дискуссии» у нас уже достаточно много писали. Внимательно перечитывая стенограммы, приходишь к заключению, что если это и был самый живой эпизод съезда, – вернее, единственный живой, – то лишь благодаря тому, что в докладе были задеты личности, а в прениях разыгралась борьба самолюбий. Бухаринский доклад сам по себе не лишен был остроты и задора, но придавать ему какую-либо теоретическую ценность можно только на фоне других докладов, прочитанных на съезде, т. е. по принципу: «на безрыбье и рак рыба». Конечно, он был интереснее, – и, как это ни странно, даже талантливее, – чем доклад Горького. Но некоторые азбучные истины, возвещенные в нем, только потому кажутся чем-то глубоким, спорным или смелым, что они, эти истины, в России забыты. Бухарин, избегая отвлеченности, связал их обоснование и защиту с определенными именами, а попутно вспомнил и другие имена, произведя как бы смотр поэтическим силам СССР. В прениях ему возражали не столько «по существу», сколько в порядке личных обид и личного возмущения: один жаловался, что докладчик его недооценил, другой, что докладчик сдал его в архив, – и так далее, и так далее. Бухарин в заключительном слове справедливо заметил, что в зале образовалась «ассоциация обиженных». Не будь этого, едва ли основные положения его доклада вызвали бы у слушателей-поэтов такой безудержный поток лихорадочного красноречия. Каждый отстаивал самого себя, а если все вместе отстаивали Маяковского от насмешливо-скептического докладчика, то именно потому, что Маяковский – их оплот, опора, знамя: на Маяковского была сделана ставка, и нельзя позволить сомневаться в его величии и его ценности. Что же, в самом деле, останется тогда от Асеевых, Кирсановых или Безыменских? Демьян Бедный высказал даже предположение, что Бухарин переродился в обыкновенного буржуя-эстета, которому видите ли, дороже и милее литературные «изыски», нежели революционные заслуги, – и в сердцах обозвал его Иваном Непомнящим:

Чай пила, и булки ела,

Позабыла, с кем сидела.

Курьезнее всего было окончание этих споров и дебатов, сведшихся к обсуждению необыкновенно важного вопроса: следует ли считать взгляды Бухарина общепартийными, получившими одобрение ЦК, и, следовательно, абсолютно-обязательными для всех, или можно к ним отнестись, как к личным его мнениям? Бухарин сначала заявил, что «партия со мной». На следующий день, однако, он поторопился дать разъяснение, что «никакого характера обязательности» его оценки не имеют. После этого обиженные и обойденные вздохнули несколько легче. Действительно, если бы было признано, что устами Бухарина изрекал свои верховные заповеди непогрешимый ЦК, т. е., в сущности, Сталин, – положение их было бы тяжелое. Кайся в ошибках, самокритикуйся, перестраивайся – или бросай перо: иного выхода не было.

Съезд не принял никаких решений. Несколько озадаченные и смущенные этим, советские журналисты утверждают, что целью его было «поднятие в массах интереса к литературе» и что это достигнуто. В библиотеках, будто бы, «удесятерилось» число читателей, а на московских улицах рабочие нередко обращались к незнакомым людям с вопросом: «не знаете ли, что сейчас происходит на съезде? Кто выступает? Там ли Алексей Максимович?» («Литературный Ленинград»). Необходим был съезд для самих писателей, которые теперь, поговорив и послушав, должны, наконец, дать «полноценные художественные произведения о нашей эпохе». Сомневаться в этом позволено тем менее, что появление «полноценных произведений» обещано не в какой-либо речи или, скажем, в восторженном, взволнованном приветствии на имя какой-либо высокой особы, а в официальном документе – в «Уставе союза советских писателей».

Устав этот, принятый съездом в заседании 1 сентября, является в первой своей части как бы его теоретической резолюцией. В нем декретировано для сведения всех, кому надлежит это знать, что «решающим условием роста литературы, ее художественного мастерства, ее идейно-политической насыщенности и практической действенности является тесная и непосредственная связь литературного движения с актуальными вопросами политики партии». Обращаю внимание на слова: «художественного мастерства…» В форме, никаких возражений не допускающей, объявлено, что «мастером» может быть только тот, кто «тесно связан» с партией. Развивать или обосновывать это положение считается излишним, – как незачем доказывать, что дважды два – четыре.

Далее речь переходит к пресловутому «социалистическому реализму». Без этого термина сейчас не обходится в СССР ни одна статья о литературе. Формула была дана Сталиным, подхвачена сотней критиков и, как водится, объявлена блестящей, незаменимой. Однако до сих пор никто толком не мог объяснить, что такое социалистический реализм, и в чем, собственно говоря, его отличие от реализма простого, обыкновенного, капиталистического? В туманных, глубокомысленных рассуждениях критики увязли по колена и уже не могли шагу ступить, не взирая ни на какие цитаты из писем Маркса или ссылки на Энгельса… В уставе сделана попытка разрешения задачи:

«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы, требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Социалистический реализм обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров. Победа социализма, небывалый в истории человечества бурный рост производительных сил, растущий процесс ликвидации классов, уничтожение всякой возможности эксплуатации человека человеком и уничтожение противоположности между городом и деревней, наконец, небывалые успехи роста науки, техники и культуры обеспечивают безграничные возможности качественного и количественного роста творческих сил в расцвете искусства и литературы».

Авторы устава могли бы получить премию за умение наговорить множество слов и ничего при этом не сказать. Если что и можно уловить в данном ими толковании социалистического реализма, то лишь то, что он преследует задачу «идейной переделки трудящихся людей в духе социализма». Попросту говоря, он, значит, является реализмом тенденциозным, – и, следовательно, исключающим самую «правдивость», о которой лицемерно упомянуто тремя строчками выше. Несомненно, во всяком случае, что в формуле «социалистический реализм» первое слово приобретает гораздо больше значения, чем второе, и если между ними возникли бы какие-либо нелады, социализм всегда должен одержать верх над реализмом. Честнее и смелее было бы заменить «реализм» другим понятием, приблизительно так же, как искусственный шелк теперь уже не называют шелком.

Во второй части того же параграфа удивляет торопливое легкомыслие, с которым разрешены вопросы, по существу своему очень сложные. Какая связь, например, между «качественным ростом» литературы и процессом ликвидации классов, – а тем более «уничтожением противоположности между городом и деревней»? Это последнее замечание особенно достойно внимания. Тысячи лет литература вместе с искусством жили и питались той «противоположностью», о которой в уставе мимоходом говорится: тысячи лет эта «противоположность» настраивала людей на глубочайшие или прелестнейшие создания мировой поэзии… И вдруг оказывается, что ее отсутствие «обеспечивает рост». Нельзя, конечно, отказаться от права обсуждать такие вопросы или даже подвергать сомнению то, что иным может казаться бесспорным. Но надо именно обсуждать, именно взвешивать, знать, помнить, оценивать, понимать. А тут «обеспечивает» – и точка. Аксиома, ясная и ребенку. Забавнее же всего то, что это включено в устав, т. е. в документ, где на другом столбце определяется размер членских взносов и указываются правила приема в союз. Если все постановление в целом не сделается когда-нибудь посмешищем русских литераторов, – это будет скверный признак: исчезло, значит, всякое чувство нелепого. Замечателен в своем роде и список условий, которым должен удовлетворять писатель, чтобы носить почетное звание члена союза… Сейчас, впрочем, смеяться над этим трудно. Поистине, «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

О съезде можно было бы писать и рассказывать долго. Но неизбежно от всех разрозненных мыслей о нем приходишь к единственному вопросу, который действительно важен: к вопросу о советской литературе как литературе настоящей, без кавычек, – о ее существовании, о возможности ее существования в теперешних условиях, при теперешних настроениях.

Теоретически, à priori, ответить приходится отрицательно: литературы больше нет, ее сейчас не может быть. Но, случается, раскроешь какую-нибудь книгу с пометкой «Москва, 1934», и, мало-помалу, чувствуешь: это все-таки неподдельное творчество. Я думаю, что правильнее всего недоумение разрешается теми словами, которые ровно сто лет тому назад произнес Белинский:

– У нас литературы нет, а есть только отдельные писатели…

Эту фразу мог бы повторить всякий гражданин СССР. Отдельные писатели там существуют и все еще пишут, несмотря ни на что. Их дело похоже на подвиг. Но словесности в целом нет. Она могла бы явиться, но она не удалась, не «вышла». Надо сознаться, однако, что в крушении ее повинны не только верхи и начальство, но и сами энтузиасты-литераторы, устроившие на ее поминках такую «смычку» рабства с восторгом, какого на верхах никто, вероятно, не ждал. Если Сталин не совсем бревно, он должен презирать всех этих «инженеров души» сильнее, чем кто бы то ни было.

Еще два слова – относительно народного творчества и будто бы существующей рукописной тайной литературы. Не следует, мне кажется, придавать большого значения этим слухам. Не следует принимать желания свои за реальность. Литература на современном культурном уровне требует гласности, печати, отзвука, отклика: без этого могут возникать только случайные книги-одиночки, может быть, и гениальные, но редчайшие. Песенное же, народное творчество, как бы прекрасно оно ни было, литературы не заменит. Не будем делать себе иллюзий насчет каких-то мифических богатств, чтобы потом не сетовать, не найдя их.

<«И. А. Бунин. Жизнь и творчество» К. Зайцева. – «La Vie de Tolstoi» M. Hofmann et A. Pierre>

Подзаголовок «жизнь и творчество», стоящий на обложке книги К. Зайцева о Бунине, заставляет предположить, что исследование это претендует на известную полноту. Книг о Бунине до сих пор у нас не было. Это первая большая работа такого рода. Подзаголовок заранее рекомендует ее как нечто обстоятельное, совмещающее биографию с критикой: нечто вроде «введения в Бунина» для тех, кто с обликом его еще недостаточно знаком.

На деле это не совсем так.

В книге Зайцева «жизни» уделено очень мало места: «жизнь» вытеснена «творчеством», обложка вводит в заблуждение. О жизни Бунина расскажет «будущий историк» – сейчас, конечно, описывать ее приходится лишь в самых общих чертах, даже настолько общих, что они почти совсем лишаются значения. Родился там-то, побывал в таких-то странах, издал такие-то книги – больше ничего… Никакого «ключа» к творчеству, никакого комментария к нему. Бунин когда-то сам составил свою биографию, опубликованную в марксовском издании его сочинений. Зайцев ссылается отчасти на нее, отчасти на «Жизнь Арсеньева», добавляя к этому – очевидно, со слов самого поэта, – рассказ о его предках. Я бы не стал, конечно, упрекать его за эту сдержанность, если бы одной своей стороной бунинская жизнь уже и теперь не принадлежала исследователю, как материал, подлежащий изучению… Нельзя же забывать – как это полностью забывает Зайцев – эпоху, в которую сложился писатель, нельзя забывать борьбу, которую выдержал он с господствовавшими тогда литературными течениями, и всю вообще сложнейшую сеть влияний, отталкиваний, притяжений и противодействий, которой окутана и опутана бывает творящая личность. Одно из двух – или углубленный, острый и смелый анализ духовного мира человека, как бы вырванного из среды, или воспроизведение той обстановки, в которой он работал. То есть: внутри или извне. На первое Зайцев не отважился, от второго уклонился. Мы не узнаем из его книги, почему Бунин оказался единственным из больших художников своей эпохи, не поддавшимся символическим и декадентским соблазнам; не узнаем и того, почему не по пути пришлось Бунину и с традиционным народничеством. По рассказу Зайцева можно только догадываться обо всем этом: нет фактов, нет имен, нет ни малейшей попытки дать «панораму времени». А ведь эту часть «жизни» биограф мог бы дать – и как она была бы выразительна и ярка в качестве фона для бунинской творческой несговорчивости, для его веры в себя.

Критическая прогулка по важнейшим созданиям Бунина, совершаемая Зайцевым, была бы не менее интересна, если бы только мысль в ней не оказалась оттеснена чувством на второй план… Читатель, надеюсь, поверит, что мне, так же как и Зайцеву, чрезвычайно нравятся повести и рассказы Бунина и что я вполне согласен с зайцевскими оценками их. Но когда читаешь чуть ли не на каждой странице: «Господи, как замечательно, как упоительно рассказывает Бунин…» или «надо ли говорить о совершенстве бунинского реализма, о разительном многообразии, о магической силе слова и образа. Точно идешь в разреженном воздухе гор, вдыхая его полной грудью, и с горделивым сознанием своего величия, упиваешься и т. д.» или «до чего прелестно описано это, до чего выразительно показана внешняя очаровательность действующих лиц и пейзажа…» – когда читаешь все это вперемежку с сомнительными стихотворениями в прозе, в которых Зайцев пытается передать тон и настроение бунинских рассказов, становится, правду сказать, довольно скучно. Восклицательный стиль – самый неубедительный стиль. Конечно, после некоторых волшебных созданий Бунина, как после «Солнечного удара», например, или после давних «Братьев», которые я настойчиво советую перечитать всем, кто этот рассказ, может быть, забыл – почти нечего сказать: восхищение естественно разрешается именно восклицанием, а не каким-либо суждением. Но дело критика – дело холодное, рассудочное. Критик берется за перо лишь тогда, когда впечатления остыли и разум успел в них разобраться. Анализ не исключает восторга, хотя и не нуждается в выкриках и аханьях.

Впрочем, в оправдание Зайцева – или, вернее, в качестве «смягчающих обстоятельств», – надо сказать, что Бунин в своем творчестве не задевает мысли, не дразнит ее, не раздражает ее, как многие беллетристы гораздо меньшего калибра. Мысли предстоит большая работа над его книгами, но работа, так сказать, добровольная, не вынужденная самым характером бунинских повестей и рассказов. Бунин не «провоцирует» разума. Будучи одним из самых умных русских писателей, он менее всего – писатель умничающий, т. е. заставляющий своих героев вести назойливо-глубокомысленные беседы. В этом он прямой наследник Толстого – в противоположность наследникам Достоевского, который при личной своей глубине и гениальности породил целую плеяду беллетристов, лишь играющих в глубину и гениальность. Бунин умен в своем общем ощущении мира, в своем остром и беспощадном взгляде на мир, а вовсе не в выдумывании вопросов, без которых огромное большинство людей жило, живет и будет жить. Его творчество можно – и надо, конечно, – осмыслить в целом, но на бесплоднейший труд обрек бы себя тот, кто пожелал бы это творчество разобрать по темкам и сюжетикам, с соответствующими цитатами для каждого случая и реестром предлагаемых ответов на ту или иную мировую загадку. Зайцев, к сожалению, клонится именно в эту сторону.

Отделываясь расплывчато-лирическими фразами в характеристике основной творческой темы Бунина, он то и дело заставляет его решать всевозможные «проблемы»: проблему любви, проблему родины и даже… проблему Бога. Всякий, кто знает творчество Бунина и чувствителен к фальши, согласится, что одни только эти два слова «проблема Бога» – по самому стилистическому составу своему, по отзвуку и привкусу, уводят нас от бунинской простоты, от его чистоты и мудрости бесконечно далеко.

Интереснее всего в работе Зайцева – последняя глава «Эпилог». В ней много спорного, но сопоставление Бунина с некоторыми из крупнейших наших писателей – в частности, с Лермонтовым, – останавливает внимание. Кое-что подмечено тут Зайцевым очень зорко. Менее убедительна, на мой взгляд, попытка ввести Бунина в «пушкинское» русло нашей культуры: не столько потому, чтоб это было само по себе неверно, сколько по крайне шаткой и условно-школьной характеристике, которую Зайцев дает Пушкину. Характеристика эта иногда доходит до настоящих курьезов: «Пушкин есть чистое воплощение того начала, которое я назвал пушкинским», – невозмутимо пишет наш автор. Мне кажется, это следствие торопливости, заметной и в нестройности любопытного в подробностях «эпилога», и в явной неслаженности других глав. Книга как будто написана наспех, «в один присест». Отражается это и на языке, то сбивающемся на дурной жаргон новейшего газетного типа, то неряшливом до грубых ошибок: «я мог бы дать целую галерею писателей, вложившихся в дело разрушения быта», «различье Бунина от Толстого» – и многое, многое другое. Выписываю почти что наудачу.

Жаль, что Зайцев поторопился. В книге о Бунине давно уже была потребность – и лучше было повременить еще несколько месяцев, чем выпускать небрежную работу. У автора ее достаточно дарования, чтобы не только возбудить у читателей интерес, но и не обмануть их надежд.

* * *

О французской «Жизни Толстого», написанной Модестом Гофманом и Андрэ Пьером, не может быть двух мнений: она очень обстоятельна, точна и, конечно, будет иностранцам полезна. Авторы предупреждают в предисловии, что труд их – компиляция. Скромность Гофмана и Пьера преувеличена. Им удалось дать связный и очень живой рассказ о Толстом – рассказ увлекательный с первой до последней страницы. Новых же данных или каких-либо открытий от них никто и не требовал. Да разве и возможна компиляция в настоящем смысле этого слова, когда дело касается жизни Толстого? Источников такое количество, и они так противоречивы, что биографу волей-неволей приходится делать выбор и в соответствии с общим своим представлением о Толстом отдавать предпочтение тому или иному свидетельству. Модест Гофман и Андрэ Пьер стараются оставаться нейтральными во всех спорных и темных вопросах толстовской биографии, но кое-где им все-таки приходится полагаться на свою интуицию. В частности, глава о смерти Толстого чуть-чуть расходится с некоторыми важнейшими записями… Биограф, конечно, вправе различно оценивать материалы по степени правдоподобности. Но именно потому о компиляции при такой внутренней враждебности материалов не может быть и речи. Авторы «Жизни» правильно поступили, дав как бы «среднего Толстого», т. е. избежать обличительных или апологетических крайностей в рассказе о его семейной драме. При этом им удалось сохранить тип, фигуру, духовный облик Толстого, что и является их главной заслугой.

Единственный упрек, который, по-моему, следует сделать, относится к предисловию. В нем М. Гофман и А. Пьер вышли за пределы своей задачи: едва ли нужны были тут размышления о Толстом вообще, о его месте в нашей культуре, о его противоположности Пушкину… Для русских это, пожалуй, слишком поверхностно, для иностранцев – настолько кратко и «суммарно», что им, иностранцам, остается только поверить авторам «Жизни» на слово. Да кроме того, можно ли в качестве общеизвестной бесспорной истины утверждать, что «Пушкин и Толстой – два величайших гения России, два полюса русского духа, между которыми мечется всякая русская душа»? А Гоголь? А Достоевский? Можно ли считать, положа руку на сердце, что «Пушкин находил истинное счастье в искусстве, в художественном наслаждении и в любви»?

На свете счастья нет, а есть покой и воля, – хотелось бы ответить печальными предсмертными словами самого поэта. Но рассуждения эти увели бы нас далеко. Предисловие не совсем соответствует деловому и описательному характеру книги, однако книга сама по себе прекрасна.

Два слова о любопытнейшей заметке Леона Додэ, посвященной «Жизни Толстого». Этот человек, у которого даже самые решительные и убежденные его политические противники (как Леон Блюм или новоявленный коммунист Андрэ Жид, например) не отрицают редчайшего, почти непогрешимого литературного чутья, отмечен одной странной особенностью: он склонен искать медицинское объяснение большинству жизненных явлений… Причина может быть в том, что Додэ врач по образованию. Медицина служит ему, однако, дурную службу и нередко ставит его в нелепое положение. Несколько лет тому назад, например, Додэ объявил, что понял, почему Наполеон проиграл сражение при Ватерлоо. Дело будто бы вовсе не в оплошности маршала Груши, дело в том, что воля и разум Наполеона в 1815 году уже были ослаблены той болезнью, развитие которой через шесть лет свело его в могилу. Рак будто бы подтачивает силы человека задолго до момента, когда его можно обнаружить, и Наполеон при Ватерлоо был лишь тенью прежнего Бонапарта. Все это весьма убедительно. Беда только в том, что, по убеждению современной науки, у Наполеона рака не было, а та болезнь, от которой он умер в 1821 г., никак не могла повлиять на его решения в 1815 г.

Толстому Додэ приписывает иной недуг, именуемый им «параэпилепсией». Толстой будто бы одержим был манией бегства – от самого себя, от окружающих, от общественной несправедливости, от смерти. Именно он, этот недуг, толкнул Толстого и на последний его знаменитый «уход», который представляет собою не что иное, как «клинический случай»… Попутно Додэ с присущей ему критической прозорливостью и расточительностью разбрасывает множество верных и остроумных замечаний о Толстом. Но основная его мысль такова: автор «Воскресения» – маньяк, настоящую биографию которого напишет только психиатр. Забавно сопоставить эту точку зрения со взглядом другого очень даровитого критика, Стефана Цвейга, если не ошибаюсь, тоже врача – который считает Толстого образцом физического и нравственного здоровья.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?