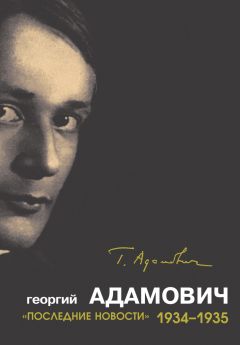

Текст книги "«Последние новости». 1934–1935"

Автор книги: Георгий Адамович

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

«Современные записки», книга 55-я. Часть литературная

В только что вышедшей пятьдесят пятой книжке «Современных записок» нет ни одного законченного беллетристического произведения. Только отрывки: начало «Няни из Москвы» Шмелева, продолжение «Отчаяния» Сирина, продолжение алдановской «Пещеры»… Естественно было бы ограничиться обещанием дать отзыв об этих вещах впоследствии. Но отрывки так характерны для каждого из авторов, что само собой возникает желание «поделиться впечатлениями», хотя бы еще шаткими и подлежащими позднейшей проверке.

У Шмелева – как и всегда – удивляет несоответствие ритма и общего стиля дословному содержанию, неравноценность одного и другого. Нет писателя, о котором с большим правом можно было бы повторить определение «большой талант». Если прислушаться к напеву, к строю и течению шмелевской прозы, почти не вникая в ее непосредственный смысл, она кажется значительней, чем есть. Кажется, что она о чем-то ином, более глубоком и грозном рассказывает, иной более глубокой страстью охвачена. Фрейдист сказал бы, что лишь сквозящее в ней «подсознание» определяет творческий облик автора, – лишь оно, а никак не то, что у него действительно на языке. Но фрейдизм в литературной критике заводит в такие дебри, из которых не выбраться, и осторожнее к этому методу не прибегать, пока он не будет отчетливо разработан. Всякий вправе строить любые догадки, но судить надо не по догадкам, а по фактам. Шмелевская проза есть факт, существующий лишь в данном виде, и значит она только то, что значит… Но нельзя отделаться от мысли, что в процессе развития автора произошло какое-то тайное «искривление», задержавшее его рост, помешавшее ему стать тем, чем мог бы он стать. Интонация Достоевского, а текст чуть ли не чириковский или даже минцловский. Конечно, я огрубляю и схематизирую. Но, действительно, в писаниях Шмелева человеку душно, скучно, тесно, и это впечатление незаслуженной, неоправданной духоты возникает именно от того, что сам же автор будит в читателе влечение к простору.

«Няня из Москвы» по-своему мастерская вещь. Не сомневаюсь, что она будет иметь успех, и не спорю, что для успеха есть основания. Витиеватый «говорок» московской старухи, побывавшей и в Америке, и в Париже, передан безошибочно, рассказ ее полон блеска, остроумия. Старуха вспоминает не о себе, а о семье, с которой ее связала судьба, и мало-помалу сквозь ее щедрую, вольную речь проступает какая-то далекая, сложная людская драма. Отдельные подробности на редкость удачны, как, например, эта постоянно отражающаяся в нянином монологе тревога слушающей ее барыни, не постарела ли, не подурнела ли она? Внимание не ослабевает ни на минуту… Все это так. Но над повествованием есть как бы потолок, выше которого она подняться не может. Шмелевские люди всегда страдают, и, в сущности, страдание и есть основная тема Шмелева, – как у Достоевского. Но если спросить себя, из-за чего это страдание, что скрыто за ним, какое от него спасение, каков его смысл, каков его уровень, вообще, – то тут и выступает разочарование, положительный «идеал» беден и скуден. В «Карамазовых» он, может быть, не ясен, но там по крайней мере звучит и сияет всеразрешающая «финальная гармония», и в игру входит все, чем живет человек, его душа, его сердце, его сознание. А тут от «гармонии» мало что осталось: только покой, порядок, внешнее сытое благополучие. Ну, Россия, – но какая? Кажется, именно та, о которой говорил Блок в знаменитом стихотворении: «Грешить постыдно, непробудно…» Ну, природа. Но и природа подслащенная, чуть-чуть сусальная: красное солнышко, дремучий лес, студеные реки. Шмелеву веришь, пока его краски черны. Если бы люди его стали счастливы, и он показал бы, «ради чего спорил с небом», то, пожалуй, мы перестали бы придавать этому спору значение… Скажу еще, – в пояснение своей мысли, – что в шмелевских писаниях не хватает поэзии (в самом широком смысле этого слова). Есть быт, есть воля, есть зоркость. Но нет творческого взлета над темой. Другому писателю было бы достаточно и того, что у Шмелева есть: не всякому даны такие богатства, и нет ничего удивительного, что иногда они вызывают удивление и зависть. Но Шмелев-то больше и глубже их, и только по несчастью какому-то он не может из их «заколдованного круга» выйти. Впрочем, многие поклонники его именно этому его бессилию и радуются, утверждая, что только он «несет знамя», «стоит на славном посту», «воспевает незабвенное прошлое», «будит бодрость в сердцах»… Хорошие это вещи – знамя, посты, слава, бодрость. К сожалению, только, их отношение к искусству и литературе гораздо сложнее, чем обычно это себе представляют: оно требует, прежде всего, полной внутренней свободы. Нужна алхимия, переплавка, чудо: из грубой материи должно внезапно получиться золото. Иначе все усилия напрасны. Остается лишь мечта о золоте и какая-то темная, вязкая смесь вместо него.

Отрывок из «Отчаяния» не менее характерен для Сирина, чем вступительные главы «Няни из Москвы» для Шмелева, – и не менее блестящ. Конечно, это совсем другой блеск, сиринский, а не шмелевский, – однотонный, ровный, бесчеловечный, бесцветный. Хотелось бы даже сказать «тусклый», если бы только понятия блеска и тусклости не исключали друг друга. Нет ничего труднее передачи впечатления от искусства в статье, где капризный «язык богов» был бы беден и неуместен. Поэтому порой и приходится ограничиваться только намеком или, вопреки желанию, «щеголять» парадоксами. Прошу прощения за это короткое «pro domo». Большей частью, пишешь, рассчитывая, что читатель сам все понимает, и незачем ему каждое выражение растолковывать или мотивировать. Вероятно, это и на самом деле так, – однако, не мешает и застраховаться от недоразумений. «На всякий случай», – так сказать.

«Отчаяние», по сдержанному напряжению и сосредоточенности письма, по внутренней логике рассказа и отсутствию в нем каких-либо перебоев, принадлежит к самым искусным созданиям Сирина… Пожалуй даже, это самая искусная его вещь. Но нигде, никогда еще не была так ясна опустошенность его творчества. Поистине, оно «из ничего», – как сказал когда-то Шестов о Чехове. Мне именно потому «Отчаяние» и представляется вершиной сиринских писаний, что в нем Сирин становится, наконец, самим собой, т. е. человеком, полностью живущим в каком-то диком и странном мире одинокого, замкнутого воображения, без выхода куда бы то ни было, без связи с чем бы то ни было. До сих пор он чуть-чуть «сочинял», окружая себя людьми, которые, на первый взгляд, были похожи на людей настоящих и лишь при внимательном всматривании оборачивались призраками. В «Защите Лужина» он подошел к своей теме ближе всего, а затем будто испугался и в «Подвиге» решил воздержаться от рискованных экскурсий «в никуда». В «Камера обскура» сдача прежних позиций стала еще очевиднее, и только какая-то жуть, разлитая в этом романе, выдавала механичность в уподоблении жизни, страстям и людям: а так роман был, как роман, с героем, с героинями, с любовными происшествиями, завязкой и развязкой, – хоть печатай в приложениях к «Ниве»! А вот «Отчаяние» в «Ниве», пожалуй, не поместили бы. Да и читатели запротестовали бы, – скучно! Человек сходит с ума, и, сходя с ума, ведет какой-то дневник вроде «записок из подполья». Человек занят только самим собой, смеется, сердится, плачет, размышляет, – все наедине, ничего вокруг себя не замечая. Помилуйте, да разве это роман? Оставим, однако, воображаемых подписчиков «Нивы» с их недовольством и недоумением, скажем, что «Отчаяние» вещь во всяком случае интереснейшая, – хотя смущающая и почти отталкивающая. О Сирине мне довелось писать сравнительно недавно, и, помнится, я высказал суждение, что его духовный предок – Гоголь. Но Гоголь – огромное, сложнейшее в русской литературе явление, и нитей от него исходит множество: есть, между прочим, среди них и нить «безумная» («Нос»)… Так что, указывая на чье-либо родство с Гоголем, надо указывать тут же и другое, дополнительное имя, для того, чтобы ясно было, о каком именно из гоголевских обликов идет речь (есть Гоголь и Достоевский, Гоголь и Щедрин, Гоголь и Чехов, Гоголь и Блок, даже, – как это ни странно звучит, – Гоголь и Зощенко). Мне кажется, что Сирин продолжает именно «безумную», холостую, холодную гоголевскую линию, до него подхваченную Федором Сологубом. От «Отчаяния» до «Мелкого беса» расстояние вовсе не велико, – если только сделать поправку на разницу в эпохе, в среде и культуре.

Нельзя приписывать автору тех замечаний и мыслей, которые высказывает его герой. Поэтому характеристику Достоевского как «нашего отечественного Пинкертона», да притом с «мистическим гарниром», оставим на совести героя. Ему же, очевидно, принадлежит и определение: «литература – это любовь к людям», что в устах Сирина звучит явно издевательски… Но рассуждения о бессмертии и потусторонних встречах с друзьями как-то слишком уж страстны и запальчивы, чтобы не заподозрить автора в личной ответственности за них. Да и как они показательны, как многозначительны для Сирина! Обман, царящий над всем миром, распространяется, по его убеждению, и на те области, где разуму нечего делать и где сердце или видит и знает что-то без возможности ошибки, – или не видит и не знает ничего.

В «Пещере» Алданова замечательна вставная картина – заседание английского парламента. Она связана с развитием романа, и упрекнуть автора в том, что он просто захотел развлечь читателя, было бы несправедливо. Но, конечно, Блеквуд оттого и назначил Клервиллю свидание именно в палате общин, что Алданову надо было дать этот эпизод, – один из тех, на которые он такой исключительный мастер… Кстати, любопытно, что в первых частях трилогии таких картин было меньше, чем стало теперь: действие обходилось без них. Сейчас действие на распутье, и роман мало-помалу сбивается на повесть о Мусе Кременецкой. Полотно сужается, и автор инстинктивно ищет способа поддержать прежний интерес. Личной Мусиной судьбы или похождений Вити Яценко для этого недостаточно, – отчасти потому, что за ними нет фона. На помощь и приходят эти эпизоды, незаметно сплетающиеся с фабулой и дающие ей живость. Никто от этого, во всяком случае, не проигрывает: описывает и рассказывает Алданов так, что выступление Ллойд-Джорджа в парламенте увлекает читателя, будто он сам сидит в депутатском кресле и с напряжением следит за ходом прений.

Стихов много, – и в большинстве случаев это стихи неплохие. Есть даже стихи очень хорошие. Георгий Мейер не совсем ко двору в этом изысканном собрании, как, отчасти, и Татьяна Ратгауз. Чувства у них самые поэтические и приятные, но «фактура» стиха довольно примитивна.

Об Андрее Белом рассказывает Марина Цветаева. Его же письма печатает Ходасевич. Как и все, что приходится читать об этом одареннейшем человеке, – который, очевидно, как человек был более даровит, чем как писатель, – обе статьи интересны. Марина Цветаева, однако, ограничилась только впечатлениями от встреч с Белым, переплетенными с тем, что можно было бы назвать «впечатлениями от самой себя», а от попытки понять его отказалась. Что касается писем, которые обнародовал и снабдил примечаниями Ходасевич, то ценно, в сущности, только первое из них – о смерти Блока. Второе и третье – свидетельство о том, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», он нередко уподобляется обывателю.

Отмечу отличную статью Бицилли о французской культуре и в отделе рецензий живую и острую заметку Чернавиной о дневниках Мариэтты Шагинян. Взгляд спорный, но развитие его убедительно.

Андрей Белый и Гоголь

У Андрея Белого столько поклонников, – притом поклонников «высококвалифицированных», – что каждый раз, как случается писать о нем, я чувствую неодолимое желание до всяких беспристрастных разборов и анализов вступить в полемику, убедить, доказать, объяснить… Белый почти канонизирован: «великий писатель». Охотно допускаю свою слепоту. Но остаюсь при убеждении, что это был писатель, если и интересный, «курьезный», то нисколько не великий: прежде всего – насквозь фальшивый, лишенный ощущения какой-либо реальности, лишенный чувства слова, глубокий, неисправимый «выдумщик» во всем, что бы ни делал. Дарования его – вне споров. Но при оценке дарования надо принимать в расчет не только объем, но и качество: величие в литературе не измеряется на аршины. Белый много раз сам говорил о своей «огромности». Лет 12–13 назад, в статье, незабываемой по своей истерически-надменной хлестаковщине, он даже требовал от советского правительства каких-то особых пайков, особых жилищных привилегий: «в порядке гениальности», так сказать… Белый обещал дать невиданные полотна, в которых отражена будет эпоха, утверждал, что он «эпохе нужен», сравнивал себя с Ибсеном и кем-то еще. Между тем, что было у него на «счету», на чем были его требования основаны? Несколько стихотворных сборников, в которых редкие живые строки завалены ворохами бездушно-искусственного сочинительства; несколько романов, в которых, – как в «Петербурге», например, – коротенький, да и наполовину чужой замысел раздувается, будто в басне о неосторожной лягушке, до гоголе-достоевских общих видений, но с чисто модернистической, леонидо-андреевской утрировкой в нагромождении всяческих тайн и ужасов. Еще статьи, в которых тоже все «огромно», все необычайно и безмерно, – однако как-то неуловимо-вертляво, поверхностно и легковесно (хотя бы по сравнению со статьями Вячеслава Иванова, – если ограничить сравнения ближайшими друзьями и «соратниками» Белого). В целом – «слова, слова, слова», правда, пронизанные кое-где острой, подлинной болью… Но ловлю себя на увлечении полемикой. Если начать писать о Белом вообще, то ни для чего другого не останется ни времени, ни места. А я собрался сегодня рассказать о последней работе его, исследовании, названном «Мастерство Гоголя».

По существу, эта книга скромная: скромного значения, небольшой научной ценности. В ней попадаются отдельные блестящие замечания и меткие наблюдения, но в главнейшей части она бы могла быть написана любым формалистом. Белый дает в ней опись гоголевских приемов, по преимуществу стилистических. Чертежи карт и таблицы, попадающиеся в тексте, могут, пожалуй, кого-нибудь отпугнуть, но напрасно: в них нет не только ничего страшного, но и ничего действительно сложного. Так уж повелось у нас, что во всех критических работах формального толка непременно должны быть эти причудливые иллюстрации вместе с не менее обязательными специальными словечками вроде: «повтор», «остранение» или «раздвой»… Белый сам рекомендует рассматривать его книгу, как «одну девятую полного исследования».

– Правильное суждение о творчестве Гоголя мы могли бы тогда лишь составить, если бы форма, содержание, формосодержание были бы девятижды рассмотрены во всех аспектах их отношения друг к другу.

Значит, это только введение, только собрание материалов, которые впоследствии в соединении с другими материалами должны дать возможность сделать выводы. Но читая «Мастерство Гоголя», о таком предварительном характере работы Белого сразу, с первых же страниц, забываешь… Книга велеречива и претенциозна донельзя. Не могу определить впечатления, ею производимого, иначе, как тягостным.

Что тягостнее всего? На мой взгляд, смешение старого декадентства с кропотливым ученическим марксизмом, или, точнее, потугами на марксизм. Белый пишет, что сознание Гоголя было «обусловлено распадом его социального слоя», анализирует «производственный процесс представителя класса, тенденция коего мертва», и даже утверждает, что в «Переписке с друзьями» обнаружился «мелкий испуганный собственник»… Если, по старой памяти, ему случится ввернуть что-то о «незримом» спутнике Гоголя, то тут же следует примечание: «незримый»-де, – это не какая-либо мистическая личность, это коллектив, это класс, выдвинувший Белинского, не подумайте, товарищ-читатель, чего-либо дурного. Но привычка, как известно, вторая натура. Через каждые десять-двадцать страниц Белый все-таки срывается в свои любимые «бездны», после чего изо всех сил старается доказать, что это ничуть не бездна, а лишь углубленное понимание официальной советской мудрости. Предисловие к книге написано Л. Каменевым, с той сравнительной терпимостью к чужим взглядам и той способностью чужие взгляды понять, которые выделяют его среди прочих московских вельмож-писателей (таков же был и Луначарский. Но Каменев умнее и менее склонен к самоуверенно-дилетантским экскурсиям в любые области искусства, слова или мысли). Каменев очень осторожно, даже с почтительным удивлением, касается чисто формальной стороны исследования Белого, не может сдержать улыбки, едва только дело переходит к классам и прослойкам. Ему ясно, насколько «социология Белого примитивна». Он излагает, в поучение Белому, прописи марксизма, – и, как это не обидно признать, он, Каменев, а не Андрей Белый, на наш взгляд, в истолковании Гоголя ближе к истине, он, Каменев, а не Андрей Белый, сдержанней в стремлении во что бы то ни стало уложить творца «Мертвых душ» в рамки благонамеренной схемы. Белый, например, полностью отбрасывает поздний гоголевский период, он отрицает какую-либо связь между искусством Гоголя и его проповедью. По утверждению Белого, в «Переписке» «проснулась жандармская каска»… «Тело без головы – (т. е. прежнее, единственно ценное творчество Гоголя), – взял в свои руки Белинский, раскрыл в нем тенденцию огромной значимости», и Белинский будто бы договорил то, что хотел, но не смог сказать Гоголь. Как ни хитро орудует Белый классами, заказами и прослойками, построение получается довольно наивное! Каменев ему это и объясняет: Гоголя надо брать целиком, – так же, впрочем, как и Белинского. Гоголя нельзя разрывать на части ради удобства и легкости истолкования. Если в развитии его не обнаруживается закономерности, то это вина критика, – и, во всяком случае, это не дает критику прав вводить в свое исследование прокрустовы методы.

Кроме скороспелого марксизма смущает, – я выбираю самое мягкое выражение, – мания величия. Белый цитирует знаменитые строки Чернышевского: «Мы называем Гоголя величайшим русским писателем. Он имел полное право сказать о себе слова, безмерная гордость которых смутила в свое время самых жарких его поклонников: “Русь! Чего ты хочешь от меня? Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?” Он имел полное право сказать это».

Трудно отделаться от мысли, что Белый готов был бы подставить себя на место Гоголя. Не раз уж он заявлял претензию на особое, всероссийское внимание. А тут, в новой книге, он сам к себе настолько внимателен, что иначе как уверенностью в собственном своем великом значении этого не объяснить. Достаточно сказать, что в «Мастерстве Гоголя» есть особая глава: «Гоголь и Белый». «On n’est jamais aussi bien servi que par soimême», по известной французской поговорке. «У Гоголя в “Мертвых душах” сказано так, у Андрея Белого в “Серебряном голубе” – этак…» Правда, параллель ведется с той целью, чтобы доказать, что Гоголь на Белого сильно повлиял. Но исподтишка читателю, все-таки, внушается, что «Мертвые души» и Серебряный голубь» – это два произведения, если и не вполне равноценные, то, все-таки, допускающие сравнение. Иной читатель, может быть, усмехнется, но Белый невозмутимо серьезен. Он подсчитывает, сколько раз частица «ни» попадается у Гоголя, и сколько у него, Белого. Он даже составляет таблицу спектров у обоих великих писателей. Из этой таблицы мы узнаем, что у Белого в «Петербурге» серый цвет составляет 21,6 процента всех цветов, а вот у Гоголя в «Мертвых душах» всего только 10,5 процента… Узнаем мы также, что «у Белого есть координация ходов в комплекс Гоголя». Кстати, Белый настаивает на своем стилистическом родстве с Гоголем и явно считает себя его продолжателем. Какое заблуждение! И какое простодушие, – приводить в обоснование этого заблуждения доказательства вроде следующего: если у него, Белого, есть фраза «улица оскалилась железным смехом лопат», то лишь потому, что Гоголь где-то сказал «дверь ощелилась». Во-первых, Белый, очевидно, забыл, что есть разница между продолжением и подражанием. Во-вторых, у Гоголя такие словесные сочетания, как «дверь ощелилась», встречаются в потоке неудержимого языкового напора, когда писателю некогда оглядываться, когда его несет какая-то беспримерная в нашей литературе стихийная сила, – да и то, даже и в моменты такого вдохновения, Гоголь сохраняет чувство противуположности, чувство света и тени, и у него эта «ощелившаяся дверь» вспыхивает, как молния… А Белый пишет спокойно, или деланно-лихорадочно, с откровенной рассудочностью, идя все время по пути редких волшебных гоголевских крайностей. И ему кажется, что это «продолжение линии чичиковской поездки», и он решается свысока цедить сквозь зубы что-то презрительное о Тургеневе, который оказывается у него «чистеньким, щупленьким недотрогой», «вроде Дымова»! Конечно, Тургенев – не Гоголь, кто же спорит! Но он, по крайней мере, и не пародия на Гоголя, как Андрей Белый.

Недавно в одном из советских журналов Всеволод Иванов рассказал о своем разговоре с Белым на тему о языке и стиле. Разговор этот необычайно характерен для того, как автор «Петербурга» к этим понятиям относился. Белый, будто бы, удивился языку Вс. Иванова: «Откуда у вас такие богатства?»

Тот сослался на долгую жизнь в сибирской глуши, на постоянное внимание к народному говору, на что-то еще в таком же роде. Белый недоверчиво поглядел на него:

– А я, знаете, беру словарь Даля перед тем, как работать. Выпишу штук тридцать незнакомых слов, положу на стол, да потом постепенно и вставляю, где можно.

Так создается иллюзия словесной роскоши и могучего стилистического пафоса!

Передать фактическое содержание «Мастерства Гоголя» невозможно. Оно не поддается сокращению, да и ничего существенно-нового в книге нет. Конечно, новы некоторые сведения: какой смысл Гоголь придает такому-то эпитету, сколько раз употребляет он такой-то оборот, – но сведения эти в облике писателя ничего не изменяют, ничего к нему не добавляют. Выводов Белый не сделал: он оставил их, очевидно, для тех будущих томов, которые мечтал написать.

Я сказал, что в книге попадаются «блестящие замечания». Эти отдельные «блестки» у Белого бывают всегда, везде. Мне показалось очень верным и остроумным определение различия между стилем Гоголя и стилем Пушкина:

– Богатство Гоголя особенно подчеркивается, когда мы обратимся к эпитетам Пушкина, которых красота в утонченной скромности. Эпитеты Гоголя и Пушкина относятся вовсе к разным климатическим областям. Гоголь тропичен; Пушкин показывает красоты северной флоры.

Или мысль, что для русского натурализма характерно не столько сходство с Гоголем, сколько отход от него: «сдача гиперболических позиций и замена превосходной степени положительной».

Но добираться до таких метких, картинных и подчас глубоких суждений приходится дорогой ценой.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?