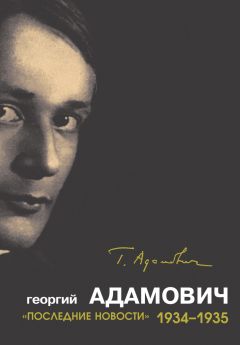

Текст книги "«Последние новости». 1934–1935"

Автор книги: Георгий Адамович

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

<«Медальоны» Игоря Северянина. – «Приближения» Л. Червинской. – Харбинский Журнал «Чураевка»>

Странная мысль пришла в голову Игорю Северянину: выпустить сборник «портретных» сонетов, сборник, где каждое стихотворение посвящено какому-либо писателю или музыканту и дает его характеристику… Книга называется «Медальоны». В ней – сто сонетов. Получилась своего рода галерея, в которой мелькают черты множества знакомых нам лиц, от Пушкина до Ирины Одоевцевой.

Если бы не заголовок, узнать, о ком идет речь, было бы не всегда легко. Портретист Игорь Северянин капризный и пристрастный, да, кроме того, ему в последнее время стал как будто изменять русский язык, и разобраться в наборе слов, втиснутых в строчки, бывает порой почти невозможно. Надо, во всяком случае, долго вчитываться, чтобы хоть что-нибудь понять. А смысл вовсе не столь глубок и за труд не вознаграждает.

Приведу для примера две заключительные строфы сонета-медальона, посвященного Арцыбашеву:

Людей им следовать не приглашая

Живописал художник, чья большая, —

Чета не вашим маленьким, – коря

Вас безукорно, нежно сострадая

Душа благоуханно молодая

Умучена законом дикаря.

Очевидно, «большая» во второй строке относится к «душе» в строке пятой. А я все читал «большая коря» и, принимая эту загадочную «корю» за какой-то северянинский неологизм, пытался постичь его значение.

Автор «Медальонов» настроен то восторженно, то насмешливо. Восторги относятся большей частью к славным предкам и предшественникам. Насмешки – к современникам. Лишь к немногим из них Игорь Северянин обращается с комплиментами. По прихотливости поэта, в это число включены не только Бунин и Куприн, но и Пантелеймон Романов:

В нем есть от Гамсуна, и нежный весь такой он…

Марина Цветаева – «беспочвенных безбожников божок» и удивляет таким «задорным вздором», что в даре жар и страха дрожь – во франте.

Гиппиус:

Ее лорнет надменно-беспощаден,

Презрительно блестящ ее лорнет…

Андрей Белый:

Он высится не то что обелиском,

А рядовой коломенской верстой…

Пастернак:

Не отношусь к нему совсем никак,

Им восторгаются – плачевный знак.

Состряпанное потною бездарью

Пронзает в мозг Ивана или Марью,

За гения принявших зауряд.

Перелистать книжку все-таки довольно забавно.

Разумеется, поэзии или хотя бы мастерства в ней немного. Правильнее всего отнести «Медальоны» к области курьезов. С этой оговоркой надо признать, что в сборнике попадаются отдельные меткие словечки и острые, неожиданные определения. Каждая страница вызывает улыбку. К сожалению, только, улыбка эта обращена порой на самого автора, вместо его жертвы, и в авторском замысле, так сказать, не была предусмотрена.

В заключение два «недоуменных» слова: лет двадцать назад явился в нашей литературе новый большой поэт… Над ним много смеялись – и по заслугам. Его во многом упрекали – и совершенно справедливо. Но почти никто из признанных тогдашних ценителей искусства не сомневался в исключительном даре пришельца, – ни Брюсов, ни Сологуб, написавший к первой книге Северянина предисловие, ни Гумилев, с какой-то скрыто-восторженной враждебностью за ним следивший, ни даже Блок. Все верили, что Северянину надо «перебродить», все надеялись, что рано или поздно это произойдет, и тогда талант поэта засияет чистым и прекрасным блеском.

Но этого не произошло. Надеяться и ждать теперь слишком уж поздно. «Громокипящий кубок» так и остался лучшей северянинской книгой, обещанием без свершения.

* * *

Маленькая, тонкая, какая-то подчеркнуто-скромная, подчеркнуто-тонкая книжка стихов Лидии Червинской достойна самого пристального внимания.

Я сказал бы даже, что это «явление большого значения», – если бы только подобные критические клише не находились в слишком резком и кричащем противоречии со стихами, о которых будет речь. Но если в отзыве искать стилистической и внутренней согласованности с Червинской, пришлось бы говорить теми обрывками слов и фраз, теми намеками и догадками, которыми пользуется она. Это было бы нелепо в газете, которая, по самой природе своей, никакой «камерности» не допускает. Постараюсь в обычных выражениях объяснить, почему исчезающие, тающие, бескровные, полуживые, еле существующие стихи Червинской кажутся мне, – по фетовской формуле, – «томов премногих тяжелей».

В них, как, пожалуй, нигде за последнее время, обнаруживается общий кризис нашей поэзии. У Червинской, по-видимому, безошибочный слух к фальши, и поэтому ее стихи, в сущности, представляют собой замаскированное молчание, попытку говорить при глубокой, непоправимой уверенности, что все равно ничего сказать нельзя. Не берусь определить величину ее таланта и ни с кем не буду ее сравнивать. Не в этом дело: стихи Червинской интереснее, как показатель, как признак, чем как «творческий факт»… Что делают другие поэты, большинство их, по крайней мере? Пишут строки за строками, строфы за строфами, то удачные, то плохие, то эффектные и звонкие, то меланхолически-певучие, пишут, как ни в чем не бывало, не понимая и не чувствуя, что искусство, в своей цельности, живо только тогда, когда за ним есть живое, цельное, для всех бесспорное понятие о человеке. Но понятие это потеряно. «Человек» всей работой европейской – да и русской – мысли за последние десятилетие разорван, как динамитом, и наша теперешняя поэзия со своими ямбами и готовыми красотами из Галлери Лафайетт просто-напросто отстала на полвека, если не больше. Пушкин? Да, это было искусство, еще полностью имевшее право на законченность и совершенство, но уже в Лермонтове и Тютчеве что-то дрогнуло, и в том-то главное их значение, что они ощутили необходимость «дрогнуть». Наши поэты хотят быть художниками какой бы то ни было ценой и – увы, увы! – лишь с разной степенью таланта и удачливости размалевывают труп.

У Червинской все преувеличено, все болезненно-обострено: этого невозможно отрицать. Но исходная точка ее писаний найдена правильно, и даже хотелось бы сказать, – праведно. Их, эти писания, разумеется, нельзя отнести к области искусства: в них повсюду – вопрос, в них нет никакого утверждения, ни тени радостного и легкого творческого труда, с которого искусство только и начинается. Но как беспомощный укор они возвышаются над теми стихами, в которых под оболочкой привычного, механического красноречья нет ничего. В них – последние, жалкие остатки пушкинских богатств, – или, может быть, первые крупицы новых будущих сокровищ, как знать? Но, наверное, никакой словесной мишуры, никаких вообще дикарских приманок, которыми пытаются прельстить нас средние, благополучно преуспевающие молодые поэты.

Еще: стихи Червинской – подлинный «плод» эмиграции. Думаю, болезненность их частью именно отсюда. «Человек есть общественное животное». Навязанное ему судьбой одиночество, – которого не уничтожат ни характерная для нашей здешней молодежи притворно-беспечная, горестно-веселая дружба, ни кружки, ни собрания, конечно, – не может пройти бесследно. Человек предоставлен сам себе и видит то, чего в иных условиях не заметил бы, да, пожалуй, и не должен был бы замечать.

Одно стихотворение, для примера, почти что наудачу:

Так гасят елочные свечи,

Так укорачивают встречи,

Перестают любить.

Так видят: листья все опали

И солнца больше нет.

Так расстаются без печали

И продолжают жить.

Так подчиняют сердце скуке,

Так – в жизни исчезают звуки.

И проникает свет…

* * *

Мы мало знаем нашу эмигрантскую провинцию и не всегда к ней справедливы. А между тем, общение с ней могло бы и нам и ей быть на пользу.

Из далекого Харбина пришло несколько номеров литературного журнала, – или, точнее, газеты «Чураевка». Впервые я увидел их в руках одного юного здешнего литератора, который уже вот-вот готов был рассмеяться и нетерпеливо искал каких-нибудь «перлов» для оправдания иронии. Но перлов не нашлось. Усмешка исчезла. Иронический юноша принялся внимательно читать «Чураевку» и, наконец, воскликнул:

– А знаете, совсем неплохо!

Действительно, совсем неплохо. Многие русские парижане были бы удивлены, если бы удосужились харбинский журнал внимательно просмотреть.

Не то чтобы он был вполне безупречен или давал что-нибудь отчетливо новое. Нет, таких требований к «Чураевке» предъявлять нельзя. Но журнал культурен и не лишен какой-то внутренней свежести, которая в нем отраднее всего. Разумеется, «перлы» отыскать можно. Трудно не усмехнуться, например, читая о каком-то местном начинающем стихотворце, что он «находится под сильным влиянием Александра Блока и Николая Щеголева». Кто это – Николай Щеголев? Оказывается, харбинский поэт и один из виднейших сотрудников «Чураевки». О нем до сих пор, признаться, мы не слыхали… Но, может быть, и здесь, в Париже, нам, с харбинской точки зрения, случается иногда попадать в столь же смешное положение, и там они удивляются «аберрации зрения» так же, как мы здесь. Ничего невозможного в этом нет. Не стоит, во всяком случае, на мелкие оплошности обращать внимание.

Чураевцам в Харбине живется, по-видимому, нелегко. Они определяют свои задачи так: «национальная культурная работа на основе полной идеологической свободы». Но от них требуют большей определенности. Одни называют их организацию «безыдейной, вредной, антирусской», другие – упрекают в «узкой замкнутости». Не знаю местной «подоплеки» всей этой полемики. Но, насколько можно судить по журналу, чураевцы служат России и ее культуре дельно, искренно, спо койно и умно: это одно из немногих зарубежных изданий, дающих право сказать, что «русская литература продолжается».

Конечно, читая, не со всем соглашаешься: ни с возвеличением Андрея Белого до Гоголя и Достоевского («по крайней мере», – добавлено в журнале), ни с характеристикой Бунина, ни с другими отдельными отзывами и суждениями. Не всегда удовлетворяет и беллетристика, не говоря уже о стихах.

Но «уровень» соблюден. «Атмосфера» есть. Журнал, действительно, говорит о литературе, действительно, проникнут заботой о ней, пониманием ее, любовью к ней. А это – главное.

Парижские впечатления

Несколько мыслей и замечаний о русской литературной жизни в Париже.

Преимущественно – о молодежи. Старшие наши писатели живут и работают уединенно и замкнуто. Вкус к общению они давно потеряли и разбились на маленькие группы, редко-редко находящие общий язык одна с другой. Литературной жизни, – в обычном значении этого понятия, – вокруг них почти нет. Одни откровенно этому радуются, считая докучной суетой встречи, беседы, споры и даже дружбу и находя горькое горделивое удовлетворение в уединении. Другие, пожалуй, и хотели бы вернуться к тому шумному и широкому житью-бытью, которое было привычно для них в Москве и Петербурге, – но как вернуться? Приятели разбрелись и рассеялись, – «иных уж нет, а те далече», – утрачен прежний тон разговоров, все стали холоднее, осторожнее и сдержаннее под влиянием новых, трудных, иссушающих условий существования… Можно писать о каждом из старших русских литераторов, находящихся за границей, – в отдельности. Говорить о них в целом – нельзя: сколько лиц, столько же настроений, надежд, воспоминаний, порывов и того вообще, что можно расплывчато назвать стилем или манерой творчества и жизни.

Молодежь еще не так индивидуализирована. В ее душах меньше обид на судьбу, – потому что теперешнее существование она приняла как нечто естественно-данное, а не как катастрофу и личное несчастье. Она слабее уязвлена и еще сохранила доверчивость. Прежде всего, доверчивость друг к другу: способность забыться и говорить часами «о Шиллере, о славе, о любви», какие бы формы этот Шиллер с этой любовью и славой ни принимали.

Она живет литературой и для литературы. По иному, конечно: не так, как жили в России до войны, например. Но ждать каких то бы ни было повторений в чем бы то ни было, где бы то ни было – нелепо. Стиль жизни подсказывается ее содержанием, а это содержание теперь слишком уж не похоже на прежнее, чтобы разница не обнаружилась во всем решительно… Я хочу коснуться сегодня общего «лица» представителей молодой русской словесности в Париже и тех перемен, которые в их общем облике за время эмиграции произошли. Это интересная тема – с возможностью широких выводов. Но до выводов – полезны наблюдения. Ими, главным образом, я и хочу поделиться.

Необходимая оговорка, не раз, впрочем, уже делавшаяся: молодость и молодежь – в наши дни понятие относительное и условное… Молодыми писателями принято у нас называть тех, кто лишь здесь, в эмиграции, начал печататься. Возраст: с 25-ти до 35-ти лет, а порой и до 40. Но возрастные различия не мешают духовному объединению по общему признаку «после России».

* * *

В первое время эмиграции была смесь парижских эксцентрических утонченностей с увлечением дубоватым отечественным футуризмом, уже кончавшимся в Москве. Париж и Москва были восприняты как бы из вторых рук и слиты механически, с расчетом кого-то удивлять, кого-то раздражать и «эпатировать», хотя никто уже в эти годы ничему не удивлялся, и эпоха желтых кофт прошла… Факт эмиграции еще не ощущался как тяжесть, как долг, как ответственность. История казалась результатом досадных случайностей, и избранники искусства не желали обращать на нее внимания. Господствовало легкомыслие. Как символ этой полосы в жизни русско-парижской литературы, у меня осталось в памяти название какого-то сборника стихов, долго и упорно мелькавшее в наших, здешних газетных объявлениях: «Карабкается акробат».

Да еще комически-тщеславная прибавка: «с портретом автора работы Пабло Пикассо».

Большего мало кто искал и хотел. Париж ослеплял, Москва тянула. Едва ли было понимание того, как они чужды друг другу и как их трудно согласовать. И уже наверно отсутствовало сознание, что прошло время анархического эстетизма, и что серьезная, суровая и требовательная жизнь не вступает с ним больше в спор, а просто напросто не замечает его.

* * *

Потом появились новые люди. Пришел интерес к России и к советской литературе.

Это были годы расцвета собраний «Кочевья», на которых посетители, насторожившись, прислушивались к беседам о Леонове, об Олеше или Фадееве. Даже не столько к беседам, сколько к сообщениям о них: жаждали сведений и фактов. Не было никакого внимания к тому, что делается в эмиграции: попытка устроить какой-нибудь «эмигрантский вечер» заранее была обречена на провал. В частных разговорах советские темы господствовали так же, как и на диспутах или в докладах.

Интерес сейчас иссяк. Только из упорства или предвзятости можно отрицать это. Впечатление такое, будто Леонов с Пильняком и Фадеевым не оправдали доверия, оказались на деле беднее и площе, чем то представление о них, которое здесь было создано. И поэтому – потеряли кредит.

При тревоге за Россию и, может быть, любви к ней, они, русские мальчики «по Достоевскому», не захотели все-таки понять неизбежности и, в конце концов, даже «не важности» качественного понижения литературы, в сравнении с тем, что было до революции. У них, как будто, не хватило милосердия к своей стране. Они набросились на советские книги жадно, без разбору, без предварительного ознакомления с тем, в какие условия литература в России попала, – набросились, ожидая каких-то чудес: чудес не нашлось. Приходили романы и поэмы с проблесками правды и обещаниями мастерства, – не более того. Если исключить Пастернака, не было ни одной пришедшей из Москвы книги, о которой можно было бы судить без всякого литературного снисхождения, в особенности после всех блистательных Мориаков и Монтерланов, тут же читавшихся и наводивших на печальные сравнения. В Москве говорят: «наша литература первая в мире». Едва ли и там кто-нибудь этой глупой похвале верит, а тут, в Париже, она звучит, как насмешка. Но до теперешнего разрыва с миром советских книг внутренние голоса из той же среды возражали и убеждали: дело не в том, что Мориак лучше пишет, чем Леонов, дело в том, что то, о чем пишет Леонов, – важнее, значительнее… Разделение произошло именно по этой линии. И большая часть здешней литературной молодежи как бы ответила: «нет, не важнее». Разумеется, я имею сейчас в виду не подлинного, личного Мориака, не Мориака, не именно его, а весь тот круг и строй тем, которые «высокой» европейской литературой затрагиваются. Думаю, что не пряность, нет, – было бы невежеством и близорукой ошибкой рассматривать «Мориака» как приперченное блюдо для гурманов, – а крайняя сладость и крайняя горечь индивидуализма, не исчерпанная еще прелесть его, отравила здешние русские сознания и отбила вкус к иной пище. Леоновские темы для них, для этих сознаний, пусты и скучны потому, что перед ними человек, открывающий в себе обманчиво-огромные миры и как бы намеренно ускользающий от контроля, от управления и власти. Леонов же, – еще раз повторяю: нарицательный, собирательный – строит, не подозревая ни о чем. Леонов оказался груб. Если в нем и есть сила жизни, то куплена она слишком дешевой ценой, – ценой слепоты, а не преодоления. Строительство не с того конца начато, оно ничего не разрешает, никого не освобождает. И наши русские мальчики «вернули билет» на право входа в него, – билет, которого они страстно ждали и с которым много надежд связывали.

Я их сейчас не оправдываю и не осуждаю. Статья не есть проповедь. Я только рассказываю о том, что является, как мне кажется, основой и сущностью бесчисленных и бесконечных бесед или споров, глубоких и поверхностных, оживленных и вялых.

* * *

Сейчас молодая русская литература в Париже переживает самый «эмигрантский» период за все время своего существования.

Это не значит, что она противопоставляет себя России или строит какие-либо планы на отрыв от родины. Нет, не то. Но последствия эмиграции еще никогда не сказывались острее и болезненнее. Мне совсем недавно пришлось писать о сборнике стихов Лидии Червинской «Приближения». Не знаю, можно ли найти что-либо характернее для того внутреннего состояния, о котором я сейчас говорю?.. Это хорошие стихи, очень честные, очень тонкие и умные. Но тяжесть одиночества давит на них с такой силой, что они под ней почти разваливаются. И общее впечатление хочется выразить какими-нибудь словами, вроде того, что «так жить нельзя». Так, – т. е. с такими горькими обрывками чувств, слов и дел, о которых она говорит.

Конечно, если бы поднять вопрос об этом в той литературной среде, из которой книга вышла, возражения послышались бы со всех сторон. Диагноз, сводящийся к тому, что это есть – хотя бы наполовину и особенно в своей подчеркнутости, в своих преувеличениях – «плод эмиграции», был бы определен как чисто-леоновский по грубости. Но бывает слух, для которого все грубо, бывает зрение, для которого все плоско. Приблизительно таковы сейчас слух и зрение нашей парижской «поросли».

Она, действительно, истончилась до предела. Если сравнить ее средний душевный (не умственный и не культурный) уровень с тем, что было в кругах поэтико-литературной молодежи в Петербурге до войны, то надо признать, что здесь больше чутья к фальши, к красивости, к условности… А Петербург своей тонкостью гордился. Здесь вообще больше «музыки» в словесном общении, больше понимания с полуслова, и потому каждое договоренное слово или логически развитая мысль кажутся ненужными и именно грубыми. Но это иллюзия, самообман. Есть где-то у Ницше замечание, что «жизнь плохо выдерживает соседство со смертью» и «не умеет так прекрасно одеваться»: здесь происходит что-то в этом роде. Только, пожалуй, вместо понятия смерти надо здесь поставить родственное ему понятие одиночества, а на той стороне остается та же жизнь, слишком спокойная, слишком уверенная в себе, чтобы заботиться о соблазнах и нарядах.

Россия – отошла. Она уцелела только в далеких воспоминаниях или снах. К ней уже нет влечения иного, как беспомощно-беспредметного и бездейственного. Но заменить ее нечем. Одни это знают и понимают, другие пытаются внушить себе, что люди везде одинаковы, и можно принять участие во всяком бытии… Но положение и настроения у тех и у других одинаковые…

Полночь. Кафе. Большей частью на Монпарнасе, конечно, – на том Монпарнасе, о котором столько сказано презрительных слов и который все-таки многим дорог беспечностью своего уклада, отсутствием корней, странным смешением роскоши и нищеты, деловитости и лени… Ну, Монпарнас – это особая тема, которой хорошо бы когда-нибудь коснуться. Но сейчас речь не о нем.

Полночь, кафе. За «кремами» с «боками» сидит несколько молодых людей, несколько женщин, на которых с удивлением смотрят «гарсоны», настолько они не похожи на бойких француженок, щебечущих рядом. Разговор не всегда клеится. Разговор довольно часто «съеден иронией», как выразился кто-то. А потом вдруг возникает, расширяется, углубляется. Обычные темы всех полунощных разговоров: человек, Бог, литература, поэзия, долг… затем коммунизм, Пруст, Блок, любовь, смерть. Лучше слушать не самые слова, а голоса, тон, внутренний напев речей: особенность только в этом. Трудно представить себе что-либо более безнадежно-восторженное, отрешенное, сожженное, добровольно-жертвенное, чем эти признания, со смешками, когда ирония все-таки берет верх. Трудно представить себе что-либо грустнее, – и договорю: страшнее, если вдруг вернуться к естественному представлению о жизни.

Но как им помочь? Чем им помочь? Есть ли где-нибудь помощь, и не поздно ли уже думать о ней? Вопрос остается без ответа. Единственное, в чем нельзя сомневаться, это в том, что они помощи и спасения заслуживают.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?