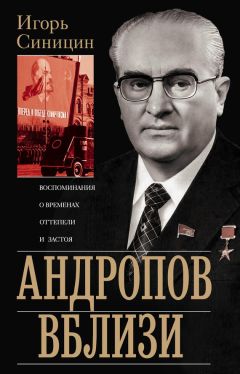

Автор книги: Игорь Синицин

Жанр: История, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Но проект не успели обсудить до смерти Брежнева, который относился к документу весьма положительно. Ведь генсек сам пытался в 1972 году начать решительную борьбу с пьянством, но его отвлекла от этого благого дела вспышка борьбы за власть.

Комиссию по подготовке антиалкогольного законодательства, после последовавшей вскоре кончины Арвида Пельше, Андропов поручил новому председателю Комитета партийного контроля – М. Соломенцеву. Но в начале 1984 года умирает Андропов. За ним через короткое время следует генсек Черненко.

Духовными отцами окончательного постановления, принявшего образ преступно-шутовского «сухого закона», стали Горбачев и Лигачев. Хотя секретарь ЦК Николай Иванович Рыжков и возвысил на заседании политбюро свой голос против предложения, Лигачев, Горбачев и Соломенцев «дожали» принятие самого идиотского постановления за все времена заседаний ПБ.

Юрий Владимирович, идя к власти, очевидно, имел в виду принять живейшее участие в решении этой проблемы. Но бюрократические партийные методы в аппарате, короткое время, отпущенное ему судьбой на вершине СССР, не дали ему возможности разрубить этот гордиев узел. Он успел начать только с конца – выпуска дешевой и доброкачественной водки, которая, по его мысли, должна была для начала вытеснить собой вреднейшую для здоровья «бормотуху» и одеколон, который частенько употребляли внутрь пьяницы. Новый дешевый сорт советской водки получил сразу же у народа любовное название «андроповка». Юрий Владимирович понимал, что одним ударом отрубить головы «зеленому змию» в России невозможно. Но начинать было надо, особенно при существующем у славянских народов крайне низком уровне законопослушания, бытовой культуры, привычек общения.

Продолжатели «дела Андропова» Горбачев и Лигачев принялись за дело борьбы с алкоголизмом столь рьяно, что спиртные напитки стали выдаваться по талонам и карточкам, а богатейшие виноградники повсеместно вырублены. Я был свидетелем такого безобразия во время одного из отпусков в Крыму, где ценнейшие и уникальные сорта виноградников знаменитого комбината «Массандра» были вырублены на глазах местного населения и отдыхающих, а запасы старинных выдержанных виноградных вин по приказу партии вылиты в канализацию. Естественно, народ проклинал таких руководителей, которые доводили самые благие идеи до абсурда. Перефразируя одного из недавних российских премьеров – «классика» русского языка, – «хотели как лучше, а получилось хуже некуда».

То, что не смогли похитить в Крыму и на Северном Кавказе немецкие оккупанты из-за того, что партизаны замуровали огромные бочки лучших вин в дальних пещерах, руководители КПСС уничтожили двумя росчерками пера – Горбачева и Лигачева.

В конце 70-х годов большой резонанс среди ближайшего окружения Андропова и Устинова вызвала аналитическая записка ЦРУ о демографической ситуации в СССР и ее вероятном развитии на ближайшие десятилетия. Насколько я помню, этот документ не был секретным в США, а широко обсуждался американскими политологами и политиками. Но когда он попал в Советский Союз, то сразу был засекречен. Произошло такое потому, что записка ЦРУ рисовала крайне неприглядную картину Системы. Кое-кто в Кремле и на Лубянке счел ее крупной акцией психологической войны против СССР.

Аналитики ЦРУ проанализировали открытые советские статистические данные о снижении рождаемости и росте абсолютной и относительной нищеты славянских народов СССР. Эти процессы сопоставили с бумом рождаемости на фоне небольшого роста относительного благосостояния в мусульманских республиках советской Средней Азии, Поволжья и Кавказа. Записка главного противника КГБ на основании этих данных делала вывод о том, что дальнейшее ослабление главенствующей культурно-организаторской роли великороссов в стране будет прогрессировать, а разъедающий Советское государство национализм – все выше поднимать голову. К сожалению, ЦРУ не ошиблось. Так, в 1979 году среди восемнадцатилетних граждан Советского Союза было 48 процентов русских, 19 – других славян, 13 – мусульман, 19 процентов прочих. Прогноз американских аналитиков на 1990 год полностью подтвердился: число русских в той же демографической группе снизилось на 5 процентов и стало 43, других славян – 18 процентов, то есть на один процент меньше. Зато число мусульман выросло до 20 процентов, число прочих сохранилось на уровне 19 процентов, то есть осталось без изменений. И это только за одно десятилетие!

На эти данные заокеанские аналитики наложили ухудшение качества образования во всех республиках СССР и расистские соображения об органической неспособности мусульман к познанию точных наук, а также леность в жизни и учебе вообще. В аналитический коктейль были добавлены данные о росте алкоголизма и наркомании повсюду в СССР. На этой основе профессионалы аналитической службы ЦРУ сделали прежде всего вывод о том, что качество человеческого материала в Советской армии обречено на постоянное ухудшение. Призывники из числа азиатских и малых народов СССР не будут способны к обучению военным и особенно военно-техническим специальностям. Настанут такие времена, как указывало ЦРУ, когда в Советской армии будет остро не хватать солдат и младших офицеров, которые должны обслуживать ракетные войска, радиолокационные комплексы, технику ВВС и ВМФ… Аналогичные выводы делались в записке ЦРУ в отношении развития науки, перспективных промышленных технологий, экологизации промышленности и инфраструктуры.

Что касается политических сдвигов, вызываемых демографическими изменениями в СССР, то, как считал «главный противник», они пойдут в направлении усиления сепаратистских настроений и роста национализма среди граждан СССР нерусской национальности. Политический развал и национализм неизбежно поведут к экономической децентрализации и хозяйственному сепаратизму. Ученые-обществоведы ЦРУ оказались более прозорливы, чем теоретики «самого передового учения в мире – марксизма-ленинизма».

Содержание этой записки было доведено Андроповым до сведения Брежнева, Устинова, членов политбюро и секретарей ЦК КПСС, некоторых руководителей правительства. Однако оно не было поставлено на обсуждение в каком-либо высшем органе власти Системы. Кремлевские старцы подобными «пустяками» не интересовались. Более молодое руководящее звено поговорило и забыло…

Среди проблем, которые я настойчиво ставил в комментариях к заседаниям политбюро и с постановкой которых вполне соглашался Андропов, было соотношение между культурой казенной, показной и показушной, вроде роскоши Большого театра и миллионов посетителей Эрмитажа, торопливо пробегающих по его залам на экскурсиях с детьми и авоськами, и культурой быта и поведения, которых издревле не хватало на Руси. Хамство, презрение к бытовой культуре сделались в России после февраля 1917 года признаком самого лучшего тона в отношениях между людьми. Пропасть между коммунистическим режимом и цивилизованными странами Запада в органическом сочетании культуры быта, труда, человеческих отношений все расширялась.

Одним из ярчайших контрастов такого рода являлись для меня еще до начала 70-х годов впечатления от довольно частого пересечения по прежним журналистским делам советско-финляндской границы. Как и десятки тысяч советских людей, я проезжал ее на поезде в районе станций Вайниккала – на финской стороне и Лужайка – на нашей. Последние финские впечатления, если поезд шел из Хельсинки в Ленинград, составляли аккуратное одноэтажное здание вокзала, построенное из красного кирпича, с широкими окнами и массой кондитерских и сувенирных киосков на перроне. Внутри вокзала аппетитно пахло кофе и сладостями из маленького буфета. Недалеко от него, в небольшом зале ожидания, дверь вела в стерильно чистые туалеты. На улице, возле стоянки поезда, дебаркадер и дорожки к нему вели от асфальтированной улицы поселка через аккуратно подстриженный газон. Они были вымощены мелкой плиткой. Чистота на них была такая, словно керамическую плитку ежедневно мыли щеткой с мылом.

Финские пограничники и таможенники, войдя в вагон, лишь вежливо спрашивали, нет ли у пассажира каких-либо запрещенных к провозу вещей. Слова «пожалуйста» и «спасибо» все время звучали в речи финского персонала – в кафе, киосках, в вагоне во время контакта с чиновниками таможенной и пограничной стражи. Они быстро штемпелевали паспорта, и можно было еще несколько минут размяться на перроне.

Над этим типичным кусочком финской территории, на десятиметровом белом флагштоке с золоченой луковкой на макушке, гордо реяло белое с голубым крестом полотнище государственного флага страны Суоми. Казарма пограничников невдалеке и здание вокзала, совмещающее также почту и таможню, – обязательно украшены национальными флагами. Меня всегда восхищало то, как небольшие народы севера Европы – финны, шведы, норвежцы, датчане и исландцы – трогательно и трепетно любят свои национальные флаги и цвета. Не только официальные власти вывешивают их в будни и праздники на высоких флагштоках у административных, общественных, школьных и иных зданий в городах и поселках. На земле частных владельцев недвижимости, в хуторах, поместьях, перед фасадами вилл и скромных дач, в шхерах и на островах тысяч озер Скандинавии постоянно полощутся национальные флаги, поддерживая у граждан и подданных патриотическое чувство. Если на флагштоке в городе и за городом не вывешен флаг, это означает, что его владелец в данный момент здесь не проживает, а находится в отсутствии…

Но вот поезд медленно пересекает советскую границу, притормаживает у пограничного столба с гордой надписью «СССР». Сама линия советской границы выглядит из окна вагона, словно ограда концлагеря строгого режима: два ряда колючей проволоки и контрольно-следовая полоса. В вагон входят офицеры советской погранслужбы и таможенники. Офицеры без церемоний требуют паспорта пассажиров, подозрительно присматриваются к ним, резко приказывают выйти из купе. Сержанты-пограничники проверяют каждый диван, каждый уголок тесного помещения, где, казалось бы, не могла поместиться и кошка. Так ищут шпионов и диверсантов. Затем приступают к своей работе офицеры таможни обоего пола. Они в 50—80-х годах требовали открыть чемоданы и сумки. Иногда пересчитывали, по скольку пар колготок или плащей болонья везет в качестве сувениров «подозреваемый» советский гражданин.

Особенно допекала путешественников на советско-финляндской границе одна женщина – офицер таможни, которая самозабвенно рылась в чужих вещах. Однажды я вез из Хельсинки подарок финских друзей – национальный нож «пукко». Чтобы не вызвать ненужных расспросов этой дамы о происхождении ножа, лезвие которого было длиной около девяти сантиметров, то есть разрешенным к провозу, я на всякий случай сунул финку на дно чемодана, а поверх грязного белья и рубашек разбросал несколько выразительных пачек презервативов. На долю нашего вагона досталась именно та самая дева-таможенник. Когда по ее требованию я поставил свой чемодан на диван и откинул его крышку, предметы мужской гигиены предстали перед ней во всей красе. Женщина-офицер густо покраснела, потом сказала мне «Фи!» и велела закрывать чемодан…

Три десятилетия подряд картина за окном вагона на советской стороне границы разворачивалась весьма типичная. На пригорке с левой стороны по ходу поезда, супротив вокзала, стоял одноэтажный деревянный барак, когда-то крашенный зеленой масляной краской, а теперь облупившийся пятнами. От него к железнодорожному полотну спускалась протоптанная по траве и грязи дорожка. Форсировать ее можно было только в резиновых сапогах. Пара окон в бараке были давно разбиты и прикрыты фанерой, но над ними криво торчала Т-образная телевизионная антенна и болтался выцветший, ставший розовым когда-то красный флаг. В канаве вдоль железнодорожной насыпи беспорядочно валялись оставшиеся от прежних ремонтов путей полусгнившие железнодорожные шпалы, вполне пригодные еще бетонные столбы, обрывки бумажек и различных упаковок.

По правой стороне на грязном перроне обычно сидели на мешках несколько граждан в темно-серой одежде и сапогах, ожидающие местную электричку до Выборга или Ленинграда. Женщины были в платках и неопределенного вида пальто или плисовых жакетах. Облупленные двери и фасад станционного здания, явно оставшегося без внимания ремонтников еще после боевых действий Второй мировой войны, с маленькими окошками и обвалившейся кое-где штукатуркой составляли разительный контраст аналогичному сооружению на финской стороне. Шагах в пятидесяти, если идти по жидкой грязи от станции к выщербленной временем и климатом улице пристанционного поселка, стоял небольшой кривой деревянный сарайчик с двумя дверями. На дверях криво, но заметной красной краской были выведены буквы «М» и «Ж». Как водится на российских станциях, войти в отделение «М» общественного туалета можно было только на цыпочках. При этом оставался риск поскользнуться на загаженном полу и измазаться о вечно липкие стены, на которых полосками в палец шириной засохли испражнения. Глядя на разрисованные стены, становилось ясно, что туалетная бумага никогда не попадала в это заведение. А некоторые посетители обходились даже и без такой роскоши, как клочки газет «Правда» и местных районных листков, воткнутых на ржавый гвоздь.

Иногда на перроне в пристанционной палатке торговали бутылочным пивом, а к прибытию поезда Ленинград – Хельсинки обязательно привозили штабель ящиков с водкой, специально для следующих на родину гостей Советского Союза из Финляндии. Многие пассажиры-финны брали по нескольку бутылок, хотя в Суоми запрещалось провозить больше двух бутылок спиртного. Но они легко выходили из положения. Лишние бутылки коллективно потреблялись финнами прямо из горлышка перед пересечением границы. В багаже, естественно, у них находился полный разрешенный комплект крепких напитков. Как-то, отправляясь в Финляндию, я стал зрителем великолепного пира. Один из финских пассажиров поезда Москва – Хельсинки вез домой большую жестяную банку зернистой икры, более полутора килограммов весом. Разрешено же было вывозить из СССР только две стодвенадцатиграммовые стеклянные баночки. Советские таможенники запретили «экспорт» этой большой банки. Но гордый финн не сдался. Он объявил своим землякам-пассажирам, что приглашает их за умеренную цену совместно съесть всю черную икру, запивая ее русской водкой из «лишних» бутылок. Желающих нашлось много. Финн отложил разрешенные к вывозу две сотни граммов зернистой икры в чайный стакан, а остальную стал выдавать из банки столовыми ложками пирующим. Процедура пожирания черной икры и водки пассажирами продолжалась довольно долго. Таможенники не давали сигнала к отправлению поезда до тех пор, пока финны не съели всю икру и с блаженным видом свалились на диваны в своих купе.

В начале 80-х годов, когда я вернулся на работу в АПН, Социал-демократическая партия Финляндии, в региональных газетах которой я часто выступал с международными комментариями, пригласила меня в Суоми. Финские товарищи показали мне всю страну – от юга до севера и с запада до востока. Высочайший уровень культуры быта, труда не только в комфортабельных городских условиях, но и на лесоповале, стерильная чистота жилищ, школ, общественных и административных зданий, гладкость асфальтированных и грунтовых дорог, покрытых гравием, доброжелательность и вежливость людей в отношениях друг с другом снова, как и в 50-х, и в 60-х годах, очаровали меня. Когда я после этого возвращался домой, то глаза опять резанула нищая картина быта на советской стороне границы с Финляндией.

Не стерпев свинского образа нашей страны, открывавшегося иностранному путешественнику сразу после пересечения северной границы, я пошел к начальнику погранзаставы и с горечью высказал ему свои наблюдения. Полковник нисколько не удивился. Живя десятилетия в родном беспорядке и наблюдая за мало меняющимся образом жизни, он, видимо, привык к обстановке, окружавшей его. Он сказал, что это дело путейских властей содержать в чистоте все, что находится в так называемой полосе отчуждения железной дороги, в том числе и сооружения вокзала, а пограничники отвечают только за то, чтобы не было нарушителей границы…

Горькие мысли о безысходной бедности нашего народа, жалкой материальной основе его жизни приходили в голову и во время других зарубежных поездок.

Время своего отпуска, которое совпадало с отпуском Юрия Владимировича, я, бывший журналист, привыкший к подвижному образу жизни, а теперь вынужденный одиннадцать месяцев в году по четырнадцать часов в сутки сидеть в четырех стенах кабинета, использовал, как правило, для автотуризма. На нашей старенькой 21-й «Волге» мы колесили с женой по дорогам СССР – на юг и в Ленинград.

Оформляя выездные документы в ВЦСПС для редкого тогда индивидуального автотуризма по соцстранам, удалось побывать в Польше и ГДР, Чехословакии и Венгрии. За четырехнедельный отпуск разнообразных впечатлений накапливалось так много, что их хватало на одиннадцать долгих месяцев в четырех стенах кабинета. Самыми яркими, памятными и обидными из них для нас, советских, становились воспоминания о поездках по дорогам братских социалистических стран.

…От Москвы до Бреста ведет прекрасная дорога. По ней мы проезжали 1100 километров до границы Польши за полтора дня, с ночевкой в Минске. Деревни, которые иногда попадались на нашем пути на территории великого и могучего Советского Союза, поражали своей нищетой, неухоженностью и грязью. Редко в каком палисаднике можно было заметить куст георгинов или золотых шаров. Жители мужского и женского пола, бредущие по обочинам шоссе в деревнях, иногда в нетрезвом состоянии, были одинаково одеты в серые ватники и кирзовые или резиновые сапоги. Картина была удручающая, особенно в дождливую погоду. Иногда попадались велосипедисты, на багажниках которых прямо под дождем и брызгами грязи от проходящего транспорта были укреплены без всякого укрытия хотя бы газеткой буханки черного или серого хлеба. Только Минск – нарядный, ухоженный, чистый – являл собой исключение из унылого зрелища. Почти сразу за Минском, в районе железнодорожной станции Негорелое, в 1939 году проходила государственная граница СССР. После нее начиналась Западная Белоруссия. Она жила под советской властью на два десятка лет меньше, чем остальная территория Советского Союза к востоку от Негорелого. Сельский и поселковый ландшафт сразу чуть менялся в лучшую сторону. Дома были явно чище и ухоженнее, а дороги более гладкие. Аккуратные костелы и церкви оставались неразрушенными, хотя и не всегда функционирующими.

Но вот машина минует пограничный мост, ведущий через Буг на польскую территорию. Осталось позади большое табло с надписью на польском языке: «Граница Паньства». И сразу резко меняется картина приграничных деревень. Аккуратные домики, за которыми стоят такие же аккуратные хозяйственные постройки. Дорожки из цементных плит или асфальтированные ведут от калитки к дому и другим постройкам. Заборы и сараи покрашены. Палисадники полны ярких цветов. Серой, унылой грязи нигде не видно. Люди одеты по-разному: кто в пестром, кто в рабочей одежде, но опрятно и аккуратно. В сапогах только те, кто только что вернулся с поля. Те, кто на улицах, – в туфельках или ботинках.

Мы бывали внутри городских и сельских домов многих польских, венгерских, чешских и немецких знакомых, в том числе и тех, с кем я учился в Академии общественных наук. В их жилищах царили идеальная чистота и порядок, даже когда мы вваливались к друзьям неожиданно. Добротная мебель, красивая посуда стояли буквально во всех квартирах. Интересно, что в деревенских домах было больше изделий народного декоративно-прикладного искусства – кувшинов, тарелок, вышивки с ярким национальным декором, – чем в квартирах чиновников и интеллигенции. При этом у сельских жителей это были не украшения интерьера, а хозяйственные предметы, которыми ежедневно пользовались.

Отмечу, что в нашей стране, которую в журналистские годы изъездил вдоль и поперек, я нигде не видел столь высокого уровня культуры быта, как в странах Восточной и Северной Европы. Лишь на Украине мотивы национального искусства использовались в домашней керамике и повседневной одежде, и то по преимуществу на селе.

Лишь с конца 50-х годов, когда в суровом климате сталинизма слегка повеяло ветрами хрущевской «оттепели», в СССР начал выходить малотиражный и дорогой, но красочный журнал «Декоративное и прикладное искусство СССР». Академическое издание появилось в результате второй по важности для советского общества хрущевской реформы. Во-первых, Никита Сергеевич Хрущев выступил с критикой сталинизма и призвал реабилитировать незаконно репрессированных граждан. Во-вторых, он начал массовое строительство пятиэтажных жилых домов, чтобы хотя бы начать решение жилищной проблемы в СССР. Квартиры в «хрущевских» домах были малогабаритные, а сами здания строились в большинстве своем наспех, из бетонных панелей по упрощенной технологии. Но сотни тысяч семей, в том числе и молодых, получили наконец отдельное жилье с газом, водопроводом, горячей водой, центральным отоплением, канализацией. Это привело страну к своего рода культурной революции в сфере быта. В городах и поселках городского типа избушка с удобствами во дворе стала постепенно уходить в прошлое, а люди – привыкать к цивилизованному образу жизни.

С широким размахом жилищного строительства вышел из подполья интерес миллионов новоселов к оформлению интерьеров, к живописи и графике, декоративным тканям, изделиям народных промыслов и дизайну в легкой промышленности… Раньше, до хрущевской «оттепели», коммунистические пуристы называли уют в доме, украшение своего жилища мещанством. В 50-х годах произошел ренессанс отношения к народному искусству, как это было в начале XX века в России. Серебряный век целиком не вернулся, но возродилась любовь общества к русским народным промыслам. Палех, Гжель, Хохлома, Жостово, шали из Павловского Посада и Оренбурга, другие торговые марки рукодельного ремесленного искусства продолжают уверенно развиваться и в наши дни в новой России.

К культуре быта относится и поддержание чистоты в жилых и нежилых помещениях. К сожалению, в нашей стране, из-за столетней нищеты ее граждан и полного пренебрежения к этой стороне жизни коммунальных властей, состояние жилищ, коридоров и подъездов домов доходит до антисанитарного, а иногда до омерзительного состояния. Меня поразила на всю жизнь внутренность одной крестьянской избы в деревне, стоящей на высоком берегу реки Вятки на севере Кировской области. Я побывал в Белохолуницком районе, где находился передовой колхоз имени Ленина, в составе группы лекторов ЦК КПСС, выброшенных пропагандистским десантом в Кировский обком партии. Шел 1962 год, был как раз пик сельскохозяйственных реформ Хрущева, и группа московских журналистов по команде Агитпропа отправилась по городам и весям страны читать лекции по путевкам обкомов и райкомов.

Секретарь Белохолуницкого райкома партии, куда мы направились из города Кирова прочитать несколько докладов партийному активу и населению, повез нас на катере вверх по реке показывать гордость района – колхоз имени Ленина. По сравнению с сельскохозяйственными предприятиями юга СССР, которые я наблюдал во время творческих командировок, эта артель уже на первый взгляд выглядела убого и неопрятно.

День был жаркий. Мы шли по деревенской улице. Чуть пообочь стоял живописный колодец-журавель с устремленным в небо высоким коромыслом. Сразу захотелось испить чистой и прохладной колодезной водицы. Но ведра, однако, у колодца не оказалось.

– Наверное, опять украли!.. – с осуждением сказал председатель колхоза, разбитной вятский мужичок в добротных хромовых сапогах, как у секретаря райкома.

Партийный вождь смущенно прокомментировал столичным товарищам:

– Всего-то населения в деревне тридцать семей… Все друг друга знают, в родстве… а вот прут у родни все, что плохо лежит… Давайте зайдем в любую избу, – предложил председатель и повел меня к большому и добротному снаружи бревенчатому дому. Заскрипела низенькая, чтобы не выходило тепло, сбитая из двух слоев досок дверь. Я нагнулся и вошел в избу. Сразу за порогом жуткая вонь, смешанная с отвратительной кислятиной, не только шибанула в нос, но и стала есть глаза. В одной просторной комнате с плохо побеленной русской печью стояла нескладная самодельная мебель, сооруженная из струганых сосновых досок. Качалась подвешенная на веревке к потолку плетеная лубяная люлька с младенцем. Унылая женщина с серым лицом и льняного цвета длинными волосами качала люльку. Ребенок, укрытый живописными лохмотьями, как на картинах русских художников-передвижников, лежал на груде темных тряпок. Он сосал вместо латексной соски какой-то мешочек из марли. Потом оказалось, что содержимым мешочка был жеваный хлебный мякиш. На столе, также сбитом из строганых досок, лежал большой зачерствевший ломоть ржаного хлеба и стояла пустая глиняная кринка. Две грязные алюминиевые кружки, погнутая ложка из того же металла и россыпь хлебных крошек дополняли натюрморт. По столу стремительно, наперегонки, носились крупные, сантиметров по четыре-пять длиной, рыжие тараканы.

Я поздоровался, хозяйка безучастно ответила.

– Вот, Петровна! Товарищ из Москвы водицы просит испить!.. – сказал вошедший следом председатель колхоза.

– А может, кваску подать? – оживилась женщина.

Видя бойких тараканов, тряпки и нищету, я вздрогнул и отказался. Женщина перестала качать люльку, поднялась с табурета и оказалась довольно статной молодухой. Ребенок выплюнул мешочек и заорал.

– Молока у меня нету! – с горечью вымолвила крестьянка, и я не понял, имеет ли она в виду материнское молоко или коровье, для угощения гостя. Хозяйка взяла со стола одну из кружек, ополоснула ее в кадке, стоявшей на лавке у печи. Из другой кадушки, чуть меньше размером, она зачерпнула воды и подала мне с поклоном.

– Спасибо, милая! – испил я вятской водицы и вышел.

На улице аромат полей и лесов быстро вытеснил прелую кислятину, забившую нос и легкие. Дивный лесной ландшафт с синей рекой под высоким берегом расстилался впереди. Ясное солнце иногда закрывалось белыми барашками кучевых облаков. Все вокруг сияло северным летом. Но на душе, несмотря на всю благодать, было тяжело. В нашей стране я и до того видел много контрастов в жизни людей. Относительное благополучие у чиновников, военных и высших слоев интеллигенции – академиков, профессоров, кинорежиссеров, писателей, знаменитых артистов. Бедность и даже нищету у инженеров, учителей, врачей, рабочих и крестьян. Но такого бедного, серого и убогого существования, как у колхозников Белохолуницкого района Кировской области, я не встречал нигде. До сих пор я с содроганием вспоминаю избу в колхозе имени Ленина.

В том вятском сельце, как водится на Руси, на самом видном месте стояли руины церкви. Я заглянул в этот памятник старины. Внутри было темно и сыро – крыша текла, как решето. Окна заколочены деревянными щитами с остатками краски, видимо бывшими иконами из церковного иконостаса. Штукатурка снаружи и внутри обвалилась, фрески давно осыпались, сохранив только силуэты и малые фрагменты фигур святых. Кресты с куполов сбиты и покореженные валяются подле церкви. Колокольня обвалилась почти до основания…

Такие разграбленные, разрушенные, загаженные церкви и монастыри стоят до сих пор по селам и городкам всей России. Они стали приметами социалистических времен. И кажется иногда, что нищета и неустройство русского народа – это наказание Божье за революции, Гражданскую войну и коммунистические попытки преобразования человеческого духа в бездуховный атеизм.

Иная картина – в странах Восточной Европы. Граждане бывших «социалистических стран», коммунисты и социалисты, не занимались богоборчеством. В Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии и ГДР ни один храм не пострадал ни от рук населения, ни от вандализма властей. Чистый, опрятный и ухоженный храм в городке или сельском поселке – это, как и жилище, признак высокой культуры духа, быта и общения людей.

Внимание туриста, пересекающего с востока на запад границу СССР, в городках и поселках Польши, Венгрии, Словакии обязательно привлекают внимание самые высокие и ухоженные здания. В XX веке это были отнюдь не средневековые замки, руины которых живописно возвышались чуть в стороне от дорог. Католические костелы и соборы были и остаются самыми красивыми и привлекательными сооружениями не только снаружи, но и внутри. На центры христианской культуры не осмеливалась подняться в этих странах ни рука иноземных оккупантов, ни собственных коммунистических режимов. Возникало новое уважительное чувство к этим странам, когда мы видели из окна автомобиля в поселках в час вечерней молитвы или по утрам в воскресенье, как к костелам тянутся вереницы празднично одетых людей целыми семьями, состоящими из трех поколений – детей, зрелых мужчин и женщин, стариков. Становилось понятным, как на перекрестках Европы, где столетиями бушевали войны и бесчинствовали армии татар, турок, шведов, немцев, французов и русских, могли сохранять свою культуру и идентифицировать себя относительно малые народы. Религия, вера были для них стержнем и оплотом.

Не будучи католиками или воцерковленными православными, мы с женой слушали с глубоким чувством праздничную молитву в главном храме Венгрии – в Эстергоме, где собрались тысячи мадьяр из окрестных городков и сел. Народ был разодет в яркие национальные костюмы, какие у нас увидишь только в этнографическом музее или на сцене, где выступает народный ансамбль. Но для них, мадьяр, это была просто праздничная одежда. Вокруг храма в тот день после общей молитвы зашумело народное гулянье, с палатками, полными сладостей и закусок, ремесленных игрушек для детей, бочек легкого молодого виноградного вина для взрослых…

В соборе Святого Креста в Варшаве, где в цоколе скульптурного памятника Шопену покоится его сердце, мы слушали органную мессу и проникались идеями мирового значения христианской культуры… В лютеранском Берлине, в кирхе Святой Хедвиги, побывали на органном концерте и видели умиротворенные лица людей всех возрастов. Среди них были и юные панки, с вычурно подстриженными прическами, выкрашенными в розовый, оранжевый и зеленый цвета. Они пришли группой и только в храме угомонились…

Несколько раз, направляясь в Чехословакию и ГДР, мы проезжали на автомобиле по Польше. Дороги Речи Посполитой от нашей границы к Варшаве становились все лучше с каждым десятком километров. Почему-то Восточная Польша выглядит значительно беднее Центральной и Западной. Картина полей также разительно отличается от наших колхозных просторов. Поляки не приняли советскую колхозную систему. Основу землепользования у них, как ни старались советские экономические советники, присланные из Москвы и Киева учить поляков тому, как вершить социалистические преобразования общества, вдалбливать принципы коллективной собственности на землю, орудия и средства производства, – составляли частные сельские хозяйства. В Восточной Польше наделы на крестьянскую семью составляли по тридцать гектаров. В Западной Польше, на бывших землях Германии, ее отобрали у немецких помещиков и давали на фермерскую семью больше – по сто гектаров. Поэтому все пространство угодий между селениями и лесами было изрезано разноцветными – из-за различных выращиваемых культур, и разнокалиберными, в зависимости от достатка их хозяев, – полосками. Эти полоски почему-то нашему советскому взгляду сразу напоминали строки поэмы Некрасова: «только несжата полоска одна…», хотя вся польская земля была ухожена и удобрена.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?