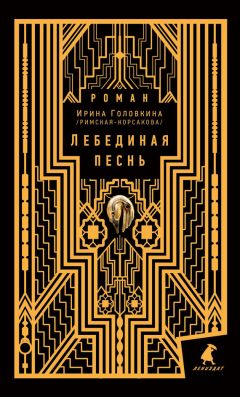

Текст книги "Лебединая песнь"

Автор книги: Ирина Головкина

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 25 (всего у книги 79 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]

– О, если б такая минута пришла! Россия, Родина! Если б я знал, что доживу до ее освобождения, что еще могу быть полезен! Кажется, только в этой мысли я могу почерпнуть желание жить. Бог свидетель – я совсем не думаю о своих выгодах, о том, чтобы вернуть потерянное состояние, или привилегии, или титул. Пожалуй, я даже не хотел бы реставрировать монархический строй. Я был связан с ним семейными традициями и привязанностями, но этих людей уже нет, а действительность показала, что эта форма правления уже отжила. Я думаю теперь только о России. Нужен строй, при котором наш великий народ действительно получил бы возможность выправиться, и расцвести, и развить свои лучшие свойства. Погибнуть в боях, которые сметут с лица земли это подлое ЦеКа – на три четверти нерусское, – вот все, чего я хочу для себя, в этом все мое честолюбие! Вы знаете, там, в лагерях, мне мерещилось иногда всенародное ополчение, подобное Куликовской битве или Смутному времени, – могучая, светлая устремленность всего народа, решающая великая битва, хоругви, знамена, звуки: «Спаси, Господи, люди твоя» – и колокольный звон! Но прежде чем это осуществится, я, наверное, погибну на дне их подвалов. Все глухо, все оцепенело – ничего, что могло бы предвещать желанный бой!

Елочка слушала как зачарованная, не смея пошевелиться, каждая жилка в ней дрожала. О да! Он способен на подвиг! В нем еще не сломлен дух его великих предков. Он такой, каким она хотела его видеть: «Мой Пожарский!»

Кто-то постучал в дверь. Елочка с досадой пошла отворять и едва не ахнула: перед ней стояла Анастасия Алексеевна, а за ней, подталкивая друг друга локтями, три кумушки.

В одну минуту Елочка учла всю сложность положения: она отлично поняла, до какой степени она себя скомпрометирует, если не разрешит войти Анастасии Алексеевне, но поняла и то, что нельзя допустить ни в каком случае, чтобы она увидела и узнала Олега. Она пошла ва-банк – встала перед дверьми, заслонила их собой и сказала:

– Анастасия Алексеевна, милая, извините меня, я не могу вас принять сейчас.

Но когда, проводив обратно в кухню сконфуженную и извинявшуюся гостью, она закрыла входную дверь и повернулась, то оказалась лицом к лицу со всем женским составом квартиры: все, хихикая, оглядывали ее – туалет Елочки был в загадочном порядке, вплоть до белого воротничка и черного бантика у горла, однако в комнату она не пустила… «Из постели выскочила…» – долетели до ее ушей шепотом сказанные слова.

Она быстро обернулась и смерила взглядом говорившую. «О, женщины! ничтожество вам имя»[123]123

«Frailty, thy name is woman!» – W. Shakespeare «Hamlet». Цитата приведена в переводе Н. Полевого.

[Закрыть], – вспомнилось ей. «Молодой мужчина пришел к одинокой женщине… Для них это то же, что оставить вдвоем кота и кошку. Им даже присниться не могут отношения более тонкие. Дальше комариного носа они не видят. Да я такого разговора, какой был сейчас у нас, ни на какие объятия и поцелуи не променяю».

Подымаясь, чтобы уходить, Олег спросил:

– У вас было какое-то дело ко мне? Рад быть полезен.

– О нет! Пустяки: мне предложили урок французского, а я к этому не привычна. Не хотите ли вы взять?

Он поблагодарил, записал телефон, и у него не мелькнуло догадки, что она отдала ему заработок, которому очень обрадовалась сначала, имея в виду тратить его специально на книги.

Сколько теплых слов хотелось ей сказать Олегу, когда она прощалась с ним! Как хотелось ей крепко сжать его руку! Но она ничего не посмела, лишь отрывисто шепнула:

– Держитесь! Думайте о грядущей битве! Все остальные мысли – слабость!

Вечером она глубоко задумалась около уже приготовленной на ночь постели. История не идет назад! Совершенно очевидно, что реставрация монархии явилась бы нелепостью, как реставрация Бурбонов во Франции. Странно, что он сказал: «Пожалуй, я не хотел бы реставрировать монархический строй», – а вслед за этим: «Монархические формы правления явно отжили». Тут есть идейное несоответствие. «Какая нужна Тебе форма правления, какая? – прибавила она и закрыла глаза, мысленно обращаясь к потустороннему дивному Лику, взлелеянному на дне воображения. – Знаешь, я боюсь за Тебя: боюсь и текущей страшной действительности, и новой гражданской войны, и вмешательства иноземцев. Они, как шакалы, бросятся расхватывать лакомые кусочки, они вернут Тебя к пределам времен Иоанна Грозного. Я этого не хочу. О, если б знала Ты, как я болею за Тебя душой! Исцели Свои раны силами Своего же народа, Сама, изнутри. И да не вступит никто, никто на нашу землю. Омой, очисти Себя Сама, моя Русь, моя Святая!»

И встала на колени, закрывая руками лицо.

В этот же момент в сознании ее отчетливо проплыли строчки любимого стихотворения, нарочито измененные:

Ранят тело Мое трисвятое!

Мечут жребий о ризах Моих!

Елочка замерла, не смея пошевелиться, чтобы не спугнуть очарование минуты. Она отнесла ее к числу неповторимых, как минуту, напоминающую общение с сознанием высшего плана. Но нашла ли еще хоть одну послушную мембрану эта нежная жалоба, упавшая с высоты, запечатлелась ли еще хоть в одном сознании?

Глава двадцать шестая

Дневник Аси

19 апреля. Я так много ждала от этого воскресенья, а оно принесло мне только грусть. Ожидая Олега Андреевича, я уже совсем готовая стояла перед бронзовыми часиками, которые на камине, и, глядя на стрелку, думала, что она, словно нарочно, почти не двигается! В эту минуту вошла мадам и сказала, что monsieur le prince звонил только что и просил передать мне свое извинение, он не может идти со мной в музей, так как занят. Я тотчас спросила, когда же он теперь придет? Мадам ответила, что он ничего не сказал об этом. «А почему же вы не позвали меня?» – спросила я; мадам объяснила, что она готова была идти за мной, но он уверил ее, что не стоит беспокоиться, так как ничего больше не имеет мне сообщить! Как это вам понравится? Сразу все словно бы померкло для меня, стало так серо и пусто! Не пришел и даже передать ничего не захотел… что же это? Мне теперь кажется, что я не должна была целовать его: может быть, он считает теперь меня дурочкой или невоспитанной? Или разочаровался во мне и не хочет видеть меня? День тянулся таким тусклым и вялым, я бродила с места на место, не зная чем заняться, играла без одушевления, вечером пошла рано спать и даже немного поплакала в постели. Как это могло выйти, что я росла около моей бабушки, под неусыпным надзором мадам, и вот до сих пор не научилась прилично вести себя? Очевидно, я очень испорченная! Ведь не целуются же Леля и Елочка!

20 апреля. Сегодня с утра так же серо и скучно, та же тоска, а вопросы бабушки и мадам «Что с тобой? Здорова ли?» – невозможно раздражают. Я знаю, что все это делается из очень большой любви ко мне, но уж лучше оставили бы меня в покое. Мне сейчас ничего от них не надо, мне хотелось бы, как раненому зверьку, спрятаться в свою норку, чтобы никто меня не тревожил. Вчера весь вечер неподвижно высидела на диване, не спуская глаз с телефона; сегодня предавалась этому же занятию, и опять напрасно. Сейчас пора идти спать; я знаю, что опять буду плакать ночью!

22 апреля. Со мной делаются иногда странные вещи: в некоторые дни я просыпаюсь иногда с ощущением света. На каждой вещи в моей комнате словно бы лежит невидимый отблеск, во всем особенная прозрачность и легкость. Это чувство обычно сопутствует мне в течение всего дня, если что-либо особенно неприятное не спугнет его. Откуда оно приходит – не знаю, я не умею управлять этим ощущением. И вот сегодня утром я проснулась с ним; оно было так сильно, что мне не хотелось двигаться и разговаривать. Я лежала, боясь пошевелиться, отдаваясь этой странной блаженной легкости. Потом, конечно, пришлось вставать, умываться, одеваться, пить чай – чувство это ослабело, но не ушло совсем. И вот, во власти этого чувства, я вдруг ясно припомнила, как Олег Андреевич, стоя на лестнице, смотрел на меня, когда я, убегая после поцелуя, взглянула на него сверху. Он стоял слегка закинув голову и провожал меня взглядом, и из глаз его шли на меня большие, светлые, длинные лучи, которые ласкали и золотили. Я так и вижу эти лучистые глаза! В них совсем не осталось печали, в лице не осталось обычных скорбных теней. Если бы он разочаровался во мне, не мог бы он так смотреть! Мне вдруг это стало совершенно ясно. Как могла я забыть его лицо и дать такое толкование случившемуся? Ведь тогда вечером, после поцелуя, я сто раз приводила себе на память выражение его глаз, а потом, после телефонного звонка, от досады и обиды попала в круг самых банальных, мелко-самолюбивых мыслей – не хочу даже вспоминать их. Я знаю, что минута поцелуя была прекрасна, и если он не пришел, были другие причины, другие, – но не разочарование… Что-то, идущее извне и временное, но вот что?

23 апреля. От Олега Андреевича по-прежнему нет вестей. Я мучительно остро чувствую, что мне сейчас ни до кого и ни до чего нет дела. Я хочу любить только одного, думать только об одном. Мне хочется просить всех оставить меня в покое. И вот, словно нарочно, как раз в этот день заговорил о своей любви Шура и сделал мне предложение! Он пришел в музыкальную школу, чтобы проводить меня домой, на что уже давно имеет разрешение бабушки. Погода уже несколько дней как испортилась, шел грязный мокрый снег, под этим снегом он бежал следом за мной, стараясь занять разговорами, а я все ускоряла шаг и через силу отвечала ему, погруженная в свои собственные думы. В подъезде мы остановились, отряхиваясь. Он снял с меня бывшего соболя, а потом, надевая его мне на шею, вдруг говорит: «Я люблю вас! Вы это уже давно знаете. Будьте моей женой, и счастливее нас не будет никого в целом мире». Ну уж нет! Как же так мы будем самыми счастливыми в мире, когда, конечно, будем ссориться с утра до ночи! Ведь если он говорит «белое», я сейчас же скажу «черное». Сам же он назвал меня Ксантиппой. Я хотела все это объяснить ему, но его круглые черные глаза смотрели на меня так умоляюще, что я сказала нечаянно совсем другое: «Вы такой добрый, умный и милый, Шура; вы заслуживаете большой любви, а у меня ведь ее нет – и я не смогу дать вам счастье. Пожалуйста, не обижайтесь на меня». Прощаясь со мной, он поцеловал мне руку – это было первый раз в жизни – и сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Цитата эта и вся корректность его поведения заставили меня как-то по-новому на него взглянуть: он словно вырос в моих глазах, но чем же я виновата, что полюбила другого? Если вообще можно неудачно выбрать время для предложения, то он выбрал наинеудачнейшее – бедный неудачник Шура!

24 апреля. Вчера в девять часов вечера раздался звонок. Я вообразила, что это он, и меня охватило сумасшедшее волнение – сразу бросилась к иконе. Но пришла всего только старая графиня Коковцева. Она отлично могла бы остаться у себя дома: никто по ней не соскучился.

25 апреля. Еще один день без весточки! Что же разъединяет, что?

Эти Хрычко очень мало любят своих детей: на закуску и водку у них всегда есть деньги, а дети голодают. Младший мальчик, Павлютка, такой худенький и бледный. Ему только пять лет, а мать постоянно оставляет его одного. Она уходит то в гости, то в баню на целые часы, а ребенок тоскует. Мне слышно, как он скулит, не плачет, а именно скулит – жалобно, как больной щеночек. Сегодня я не выдержала: я вошла в их комнату и спросила: «Что с тобой? Болит что-нибудь?» Он ответил: «Мамка ушла и сказала, что Едька (его брат) принесет мне булку, а Едька не возвращается, я знаю – он пошел не в булочную, а в кино». Я принесла ему французскую булку, а бабушка рассердилась, она сказала: «Мне не жаль булки, но я хочу, чтобы ты поняла, что мы должны держаться как можно дальше от этих людей. Это не наш круг. Мальчишка расскажет, что ты входила в комнату, и еще неизвестно, как это будет перетолковано. Твои самые лучшие чувства могут быть оплеваны этими людьми». Может быть, это и так, но зачем иметь «самые лучшие чувства», если нельзя давать им ход? Этот мальчик такой заброшенный и бледный до синевы – неужели мы должны приучить себя смотреть на это равнодушно? Бабушка сказала недавно: «Я очень люблю детей, но не пролетарских!» А мадам прибавила, что у пролетарских детей всегда текут носы. Конечно, это некрасиво, но я все-таки не могу согласиться ни с бабушкой, ни с мадам. Нет, бабушка детей не любит.

26 апреля. Страстной понедельник. Неужели все кончено? Неужели он решил, как ножом перерубить нить отношений? Почему он не хочет видеть меня, почему избегает? Моему уму кажется, что я имею неопровержимое доказательство его холодности, но другое, более глубокое чувство говорит мне, что он меня любит, любит, любит, что его отсутствие и молчание коренятся не в равнодушии или холодности, а в чем-то другом. Есть какая-то причина, неизвестная мне! Он, уже так много перестрадавший, такой сдержанный, не стал бы говорить те слова, которые я не могу забыть, если бы никакого действительного чувства не было для меня в его груди. И глаза его не светились бы, если б он не любил меня! Отчего же он не приходит?

«Я уже покалечен жизнью», – не могу забыть этих слов! Меня волнует, тревожит, мучит его состояние! Отчего нельзя пойти к нему и прямо просто сказать: «Я вас люблю также глубоко, как вы меня, возьмите мою жизнь, чтоб быть счастливым!» Почему же это нельзя? Это можно, и, наверно, есть женщины, у которых достаточно смелости поступить так и спасти, может быть, жизнь человеку… А вот я не могу… не могу! Что-то сильней меня самой заставляет меня не только ни в чем не идти навстречу при нашем сближении, но даже как будто защищаться, свертываться. Что это за сила? Инстинкт ли, нечто ли привитое воспитанием, что, передаваясь из поколения в поколение, во мне образовало целый кокон шелковых нитей, которыми я вся опутана, – не знаю, не могу понять. Иногда это мной ощущается как нечто досадное даже! И вот потому, может быть, что я запрятана в этом коконе, он не подозревает о том, что я чувствую, и не решается, не смеет или просто считает тщетным приходить, говорить, писать? И я это понимаю, и все-таки не могу обнажить своей души и выйти из кокона, где ращу крылья, превращаясь в бабочку. Я точно боюсь порвать эти тончайшие ниточки – бабочка еще не готова!

27 апреля. Страстной вторник. Дома уже начинаются приготовления к Пасхе. Утром мыли окна и выколачивали ковры. Творог уже куплен и лежит в столовой под толстыми книгами. Когда я была маленькой, я всегда бегала смотреть, сколько накапало из творога, когда он так же отжимался под лоханкой, и звуки капель напоминают детство. Я была у вечерни и слушала «Чертог Твой» и «Се жених»[124]124

«Се Жених грядет в полунощи» и «Чертог Твой вижду Спасе мой, украшенный» поются в православных церквях на утренях в первые дни Страстной недели. В греческой церкви утреня Великого понедельника, вторника и среды называется «Утреней Жениха» – имеется в виду Христос как Жених Церкви.

[Закрыть]. Эти песнопения такие красивые и такие грустные! Вернувшись, я забралась в кресло в бабушкиной спальне и долго смотрела на огонек в голубой лампадке перед старинной божницей. Я чуть не плакала – так мне было грустно! Я не переставая думала об измученном одиноком человеке. Я чувствую, что его душа ищет, зовет мою. Я знаю, что я нужна ему. Его судьба была трагична, а я была счастлива почти каждый день моей жизни! Меня истомило желание утешить его и согреть. Неужели он не понимает, что, когда любишь в первый раз, не можешь обнаруживать своего чувства легко и свободно? Неужели он не умеет проникать в душу через оболочку, через манеры, через слова и ничего не увидел во мне такого, что подало бы ему надежду? Если бы он только знал, что целый день с утра до ночи я только о нем думаю, что холод мой только наружный, что я не могу забыть ни одного его слова! Если бы он это знал, может быть, светлее бы стало в его душе. Я точно вижу, как бегут его слезы, – они непривычны и странны этим глазам. Только я могу их остановить, только я! Одинокий… Да знаешь ли ты, что я люблю тебя? Не придет… И никогда больше не засияют, не засветятся эти глаза? Я не хочу, чтобы так было!.. Не хочу!

В Страстную среду вечером Нина сидела с Натальей Павловной в ее уютной спальне. Дрожащий огонек лампадки освещал полные слез глаза и растрепавшиеся волосы Нины. Этот трагический отпечаток, характерный для ее лица, составлял оригинальный контраст с мраморными чертами Натальи Павловны.

– Иногда мне так хочется бросить все и теперь же уехать к Сергею, – говорила она, вытирая глаза. – Но Мика… Как оставить его? И как жить без заработка? Ведь для скрипки там работы нет, – очевидно, и для пения! Это, по-видимому, просто село. Сейчас я все-таки содержу себя и брата. И на посылки Сергею могу выделить, а если я все брошу и уеду, мы окажемся без средств. Кроме того, я потеряю комнату – комнату в Ленинграде! Это значит остаться навсегда бездомной. Теперь все так невыносимо осложнено. Боже мой! Когда-то институтками мы проливали слезы над судьбой Трубецкой и Волконской, насколько же хуже наш собственный жребий! Им было кому оставить детей, на которых не ложилось никакого пятна, их личной свободе ничто не грозило, и в любую минуту они могли вернуться к родным, их дом оставался полной чашей… А мы! Несколько квадратных метров жилплощади и несчастная зарплата превращаются в неодолимое препятствие, перед которым ты волей-неволей останавливаешься, хотя готова отдать человеку жизнь!

– Ну, успокойтесь, успокойтесь, Ниночка! Сколько бы вы ни плакали, слезами не поможете, – Наталья Павловна говорила со своим обычным самообладанием. – Поезжайте сначала на время, а там видно будет. Как только устроится продажа рояля, я всю эту сумму тотчас отдам вам на поездку к Сергею. Он все эти годы заботился только о нас, и я дала себе слово устроить вашу встречу. Возьмите очередной отпуск и дополнительно за свой счет и поезжайте на месяц или полтора. А Мику вашего я возьму к себе на это время. Только не ждите церковного венчания, Ниночка: это новостройка, и церкви там, конечно, нет, зарегистрируйтесь и поселяйтесь вместе, иначе ваш брак отложится на очень неопределенное время.

Тонкая улыбка скользнула по губам Нины: до чего наивна была, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, эта старая дама! Она не представляла себе, по-видимому, их отношений и в своей материнской любви хотела сама сблизить их, лишь бы скрасить жизнь сыну.

А Наталья Павловна продолжала:

– Если позднее окажетесь вместе там, где будет церковь или хотя бы священник, – повенчаетесь. Мы поставлены в такие условия, что волей-неволей приходится изменять самым заветным традициям. Но ведь говорит же апостол Павел, что браки священны и у язычников, то есть как союз двух любящих, независимо от вероисповедания. Понимаете ли, Ниночка?

Нина поцеловала руку Натальи Павловны с тем покорным видом послушной девочки, который она часто принимала в этом доме, невольно вспоминая себя в двадцать лет перед княгиней Софией Николаевной.

– Постараюсь устроить отпуск, думаю, что дадут. Надо мной ведь еще один дамоклов меч. – И она рассказала разговор с дворником и вызов Олега в ГПУ.

– Если они дознаются, кто он, они дадут мне лет пять лагеря, ну а его… Его прямым сообщением на тот свет. А может быть, меня вышлют, но совсем в другое место, не туда, где Сергей. Сибирь огромная, страшная, и от нее веет такой тоской!

– Мне кажется, что со стороны Олега Андреевича было несколько неосторожно поселиться у вас и открыто встречаться с вами, – задумчиво сказала Наталья Павловна. – Этим он навел ГПУ на след и сделал хуже себе же.

– Может быть, но, видите ли, он уже с двадцать третьего года Казаринов, и до сих пор в этом отношении все обстояло благополучно… потом… Олег говорил, что, когда был убит Дмитрий, он успел подбежать к нему и Дмитрий повторял, умирая: «Нина… ребенок… Нина», как будто поручая нас ему. Воля умирающего… Нельзя винить Олега, что он разыскивал нас. Когда же он узнал, что ребенок мой скончался, а я невеста Сергея, он хотел уйти от меня, но куда? Наталья Павловна, куда? Ведь такие тиски, такие препятствия со всех сторон! Он почти умирал с голоду, я сама не пустила его. Надо было скорее прописать его, чтобы устроить на работу. Нельзя же было вытолкать за дверь обессилевшего человека!

Тихие шаги послышались за ее креслом…

– Ася, ты, деточка? Ты уже вернулась?

– Да, бабушка. В церкви народу было так много, что тете Зине дурно сделалось. Я хотела принести огонек, но на улицах группы каких-то людей останавливают богомольцев и задувают свечи, а милиция им содействует. Тетя Зина сказала, что нельзя нести огонек или придется иметь дело с ними. Пришлось задуть мою свечечку. – И после минуты молчания она спросила тихо: – Вы про Олега Андреевича говорили?

– Да. – И Нина бросила на девушку внимательный взгляд.

– Его там очень… очень мучили? – и голосок Аси дрогнул.

– Он неохотно рассказывает, но кое-что все-таки говорил. Знаю, что грузил дрова, стоя по пояс в воде по десять часов; конечно, был впроголодь… Потом там чрезвычайно жестокая система наказаний: деревянные срубы без окон и дверей, куда запирают на ночь в лютые морозы без верхней одежды и обуви. Да, да! Поверить трудно, но это так! Он сам это испытал два раза. Запирают, да еще приговаривают: «Вам не нравится власть советская, так вот отведайте власти соловецкой!»

– В чем же провинился Олег Андреевич? – спросила Наталья Павловна.

– Один раз, когда они шли строем на работу, старый мужчина, шедший впереди Олега, выронил какую-то бумажку, а Олег наклонился и подал ему. Разом подняли свист и тревогу: конвойные вообразили, что они обменялись секретными сведениями и затевается побег. Всех тотчас окружили и обыскали, и хотя ничего не нашли, но и Олега, и старика засадили на всю ночь, а мороз был двадцать градусов.

– Ужасно, – сказала Наталья Павловна.

Ася молчала.

– Другой раз при нем поволокли в карцер женщину, – продолжала Нина, – тоже политическую – эсерку. Олег говорил – еврейка. Она громко кричала: «Мы не за это боролись! Вы – узурпаторы революции! Вы давно превзошли жестокостью царских жандармов!» Тогда они, чтобы заставить ее замолчать, очень грубо навалились на нее, зажимая ей рот. Тут несколько мужчин из заключенных, в том числе Олег, бросились на ее защиту. Получилась потасовка. За это им прибавили по полтора года каждому к назначенному сроку, так что он вместо шести лет высидел семь с половиной.

– А еврейка? – обрывающимся голосом спросила Ася.

– С тех пор как в воду канула. Расстреляли, наверное.

Несколько минут все молчали.

– Я этих лагерей боюсь как огня! – продолжала Нина с остановившимися глазами, полными ужаса. – Счастье, что Сергея миновал этот жребий.

– Когда же выпустили Олега Андреевича? – спросила Наталья Павловна.

– Этой только осенью, в октябре. Месяц он проработал там же вольнонаемным, чтобы собрать хоть немного денег на дорогу, так все делают, а потом в течение двух месяцев добирался сюда. Дорогой окончательно измучился: надо было огромные расстояния идти пешком по тракту. Там, около Кеми, в ноябре уже снега, от деревни до деревни много верст, одежды теплой у него не было, а крестьяне не хотят пускать на ночлег: принимают всех прохожих за беглых лагерников и боятся отвечать за укрывательство. Видно, тоже напуганы. Один раз даже комический случай был: в одно село Олег вошел ночью, никто его не хотел пускать в дом, гонят от ворот, даже камни бросают, как в собаку. Все село спит, ворота на запоре, сугробы… а он страшно прозяб и изголодался. Говорит: «Думал, что упаду тут же на улице». С отчаяния стал разыскивать отделение милиции. Вдруг его кто-то хвать за ворот – «Стой! Откуда взялся? Предъявляй сейчас свои документы!» Милиционер! Олег обрадовался ему, как другу: «Вас-то, – говорит, – я и ищу!» Ну, взяли его на ночь в часть, усадили у печурки и даже щей горячих дали. Добрые милиционеры попались. Другой раз он на одном переходе волка встретил. Волк был, по-видимому, такой же голодный и полуживой, как сам Олег, – тащился сзади, а нападать не решался. Олег хромал – у него нога была стерта от негодных сапог, а волк тоже припадал на лапу – из капкана, что ли, вырвался? Олег рассказывал: «Я иду да время от времени обернусь и посмотрю на приятного спутника, а он остановится и тоже посмотрит на меня – лязгнет зубами да слюну проглотит: дескать, рад бы съесть и уже съел бы, да маленько опасаюсь».

– Чем же это все кончилось? – спросила Наталья Павловна.

– Олег набрел на палку, которая валялась на снегу. Он замахнулся и по-охотничьи заулюлюкал, волк убежал. Но вы представляете себе, в каком виде Олег вернулся после таких удовольствий? А здоровье уже не то, что было раньше: ведь у него в боку осколок. Его хотели положить на операцию, да он не хочет.

– Почему не хочет? – спросила Ася.

– Говорит, что зарабатывать нужно, говорит, что здоровье его никому не нужно… Мне иногда кажется, что он близок к тому, чтобы покончить с собой. Он однажды уже делал попытку застрелиться… К счастью, неудачно.

Ася перехватила ее руку:

– Стрелялся?

– Да. Это было примерно на Рождество. Револьвер дал осечку. Я выкрала после этого его револьвер и забросила его в Неву.

– Но ведь он может еще раз… иначе!

– Этого и я боюсь. Видите ли, Ася, у него было слишком много потерь и горя. Если бы он мог найти в ком-нибудь утешение… хоть какая-нибудь радость, цель в жизни… а так…

Нина опять покосилась на девушку.

– А почему он перестал бывать у нас? – И щеки Аси запылали.

– Его на днях вызывали в ГПУ: по-видимому, заподозрили подлинность его документов. Пока туча прошла стороной, но он считает свое общество опасным и не хочет подводить друзей.

Часы на камине пробили десять.

– Ася, твоя ванна, наверно, уже готова, простись с Ниной Александровной и иди, – сказала Наталья Павловна. – Она не будет пить с нами чай, Ниночка.

– Отчего же? – спросила Нина.

– Она ведь завтра причащается.

Ася подошла к Нине и обняла ее за шею, прощаясь.

– А сегодня… сейчас он ничего над собою не сделает? – прошептала она дрожащими губами.

Утром Ася стояла в церкви в ожидании причастия. Ее глаза смотрели вперед, на алтарь, за которым только что таинственно задернулась завеса.

«Господи, прости меня! Я знаю, я очень дурная! Я ленюсь помогать мадам и так часто оставляю ее одну возиться и в кухне, и в столовой. Я совсем бросила штопать чулки – все одна мадам. На днях я не захотела даже сбегать в булочную. Я и к бабушке недостаточно внимательна: часто она грустит у себя в спальне, а я хоть и знаю, да не иду, если книга интересная или на рояле играть хочется. Иногда бывает, что я целый день даже не вспомню о дяде Сереже. Я раздражаюсь на Шуру Краснокутского, а он так любит меня, так всегда терпелив и бережен. Я слишком много смеюсь, когда кругом так много несчастий. Я люблю наряды и постоянно мечтаю о новом платье или новых туфлях. Прости меня, Господи! Вот опять ектенья[125]125

Последовательность молитв-прошений, которую диакон или священник читают в диалоге с хором.

[Закрыть]… Это за усопших! Спаси, Господи, души мамы моей Ольги с отроком Василием, воина Всеволода, убиенного, и папиного денщика воина Григория, убиенного! Какой он был хороший и добрый! Никто лучше его не умел надуть мне мяч. И дедушку, и всех воинов, и ту бедную еврейку, которая так храбро кричала в лагере… Упокой их всех со святыми… И мою собачку умершую – мою бедненькую Диану, она была вся любовь! За животных тоже можно молиться, я уверена. Ведь говорит же Христос, что ни одна из птиц не забыта у Бога. Вот опять отодвигают завесу… Сейчас запоют «Вечери Твоея Тайныя…» Ах, если бы спели… Бортнянского[126]126

Д. С. Бортнянский — российский композитор конца XVIII – начала XIX веков, мастер хоровой духовной музыки.

[Закрыть] – это совсем небесная музыка, точно слышишь шорох ангельских крыльев, таких, какие Врубель нарисовал Царевне Лебедю. Ангелы должны быть в куполе – вон там, высоко, где солнечные лучи. Это туда подымается кадильный дым. Шорох ангельских крыльев… Я напишу когда-нибудь увертюру и назову ее так. Там будет слышаться вот этот шорох и неземные голоса. Если бы я сидела сейчас за роялем, я бы начала сочинять. Во мне уже забродило… Сколько света под веками, когда закроешь глаза, и кажется мне, Господи, что Ты меня слышишь, или кто-то из Твоих святых… Господи, спаси Олега Андреевича! Светлые, чудные гении, помогите совсем исстрадавшемуся человеку! Не дайте ему погубить себя, остановите! Неужели же никто не придет ему на помощь? Человек, который молится, сам должен быть готов сделать все. Ну что ж, пусть берет всю мою жизнь, я не боюсь, совсем не боюсь «безнадежного пути». Только бы он не бросился в Неву или под трамвай. Надо на что-то решиться… Как мне поступить? Написать? Я напишу сегодня, сейчас напишу!»

Отпели «Отче наш» и ектенью, причастники стали подвигаться к амвону.

«Сейчас!» – говорила себе, дрожа от ожидания, Ася.

Она расстегнула ворот темного синего жакетика, перешитого из английского костюма Натальи Павловны, и вытащила наружу отложной воротничок белой блузки, поправила на шее медальон с портретом отца и сложила на груди руки крест-накрест.

«Господи, прими меня причастницей и мою запричастную молитву: спаси Олега! Я причащаюсь за него! Я не знаю, можно ли это, но для Тебя, Господи, нет ничего невозможного. Пусть вся Твоя благодать и радость прольются в его душу! Помоги мне спасти его!»

Отдернулась таинственная завеса, открылись Царские врата. Вместе со всеми она опустилась на колени и, повторяя за священником шепотом предпричастную молитву, меняла местоимения «мя» и «мне» на имя Олега. Потом тихо пошла за другими к Чаше.

«Ближе! Уже совсем близко! Сейчас прольется на меня из алтаря та чудная свежесть, в которой веянье рая. Как хороша эта фраза в "Китеже": "Не из сада ли небесного ветерки сюда повеяли? Прямо в душеньку усталую, прямо в сердце истомленное!" – и все скрипки, как бы вздыхают со стоном».

За ней кто-то пробирался и задевал ее. Она обернулась и увидела безногого калеку – очевидно, старого солдата, – в петлице у него висел Георгиевский крест. Солдат полз, двигаясь при помощи рук. Она смиренно посторонилась, чтобы пропустить его.

– Ксения, – ответила она перед Чашей.

«Олег», – повторила она в душе.

Причастившись и выпив теплоту, она вышла из потока тихо передвигавшихся причастников и отошла в сторону. В кармане нашелся карандаш и листочек бумаги. Она прошла в конец храма и села на ступеньку у подножия иконы, пока в церкви продолжал струиться непрекращающийся поток причастников. Она быстро написала несколько слов и сложила записку.

«Страшно, но медлить нельзя! Что, если он наложит на себя руки? Напишу. Надо уметь иногда жечь свои корабли. Папа всегда был храбр, а я дочь своего отца. Русская женщина не должна бояться. Пусть день причастия решит нашу судьбу». Она быстро написала несколько слов и сложила записку.

«Конверта нет, – размышляла она, – но это ничего: я забегу на почту. Я быстро бегаю. Завтра он получит. Если он тот, каким я его почувствовала, он все поймет, а если он не такой… тогда это письмо не к нему относится и тогда мне все равно, что бы он обо мне ни подумал. Но он – тот, тот, тот!»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?