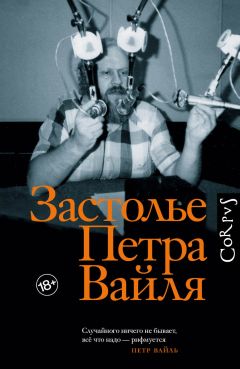

Текст книги "Застолье Петра Вайля"

Автор книги: Иван Толстой

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Нобелевская премия Дарио Фо

Программа: “Поверх барьеров”

Ведущий: Иван Толстой

9 октября 1997 года

Петр Вайль. Нобелевская премия Дарио Фо – большое удовольствие для истинного любителя литературы. Подчеркиваю – для любителя, не для знатока. Знатоки как раз в растерянности. Не меньше тридцати имен называли эксперты в ожидании сегодняшнего дня, но имени итальянца среди них не было. Проще простого предсказать, что сейчас начнется, какие попреки обрушатся на Шведскую академию, как снова и снова начнут припоминать, кто был обойден Нобелевской премией. Все верно, литература ХХ века непредставима без Джойса, Кафки, Пруста, Лоуренса, Валери, которым премий не дали. Мне лично особенно обидно за Борхеса и Набокова. В то же время где-то на дне истории культуры покоятся нобелевские лауреаты вроде Понтоппидана, которых никто не читал, и бог с ними.

Справедливости нет. Все верно, кроме одного, самого важного: литература и искусство – не физкультура и спорт, словесное мастерство не оценить в голах, очках, секундах, тут нет рекордов, турниров, чемпионатов. И чемпионов нет. Да, разумеется, в литературе тоже существует иерархия, это нормально для нормального человека – расставлять все по полочкам, в том числе любимых и нелюбимых писателей. Но иерархия эта, во-первых, высоко субъективна, во-вторых, очень расплывчата, размыта. Опровергнуть Карла Льюиса – значит обогнать его на беговой дорожке, опровергнуть Мухаммеда Али – значит его нокаутировать, а объявить писателя бездарным, во-первых, не требует усилий, во-вторых, не влечет последствий. Много ли убыло у Шекспира, которого отрицал не кто-нибудь, а Лев Толстой? К счастью, дело обстоит именно так, потому что искусство – чудо, а не соревнование, область мистики, а не статистики, поэтому “Русский Букер”, с его полуфиналами и предварительными забегами, всегда будет источником скандалов и интриг, а Нобелевская, с ее непредсказуемостью, всегда будет вызывать изумление, ярость и восхищение, как и полагается чуду.

Сто лет со дня рождения Андрея Платонова. Комментарий дня

Программа: “Liberty Live: «Свобода» в прямом эфире”

Ведущий: Андрей Шарый

2 сентября 1999 года

Петр Вайль. Платонов не описывал революцию и ее последствия, он стал их словесным выражением. Ему удалось, по сути, невозможное – целиком раствориться в языке эпохи и способе мышления российского человека той эпохи. У платоновских героев не душевный всплеск, а искривление сознания, последовательное и обдуманное достижение счастья любой ценой, любой кровью. Горячая, искренняя любовь к человечеству, но не к человеку. Искривление сознания с важнейшей при этом поправкой – абсурда в человеческом поведении хватает, но носителем абсурда всегда считалась индивидуальность, личность. У Платонова носитель абсурда – народная масса.

О платоновском народном абсурде – это мысль Иосифа Бродского, который преклонялся перед Платоновым и ставил его в первый ряд мировой словесности нашего века. Помню, в начале перестройки, когда было еще совершенно неясно, что это такое – вторая оттепель, наподобие хрущевской или действительно необратимые перемены – я спросил Бродского: “Что должно произойти, чтобы вы поверили в серьезность происходящего?” Он ответил: “Если напечатают «Чевенгур» и «Котлован»”. Понятно, что стояло за словами Бродского. Ему, поэту, человеку языка, представлялось, что книги Платонова, изданные широко, прочитанные внимательно и вдумчиво, навсегда избавят от главной российской иллюзии – возможности ровного распределения счастья.

Большие книги Платонова вскоре вышли большими тиражами, но литератор Бродский преувеличил роль литературы даже в такой, как это называлось, “читающей стране”.

Мотивы “Чевенгура” и “Котлована” продолжают звучать – упование на мудрость толпы, неверие в личный поступок, подозрительность к простым радостям жизни, надежды на внезапную справедливость. Бродский оказался неправ. Прав оказался Платонов. Но такой правоте великого писателя даже в день его юбилея радоваться неохота.

Шестидесятилетие Григория Горина

Программа: “Liberty Live: «Свобода» в прямом эфире”

Ведущий: Андрей Шарый

11 марта 2000 года

Петр Вайль. Горин делает жизнь легче и веселее. О ком еще можно произнести такие слова с чистым сердцем? Горин – как тот самый Мюнхгаузен, от которого ждешь не испепеляющей правды, а правды настоящей, какой она должна быть. Горин – один из немногих в стране не сбитых с пути и уже неисправимых оптимистов. Не зря же его, с его всем известными дефектами дикции, так охотно зовут на радио и телевидение. Понятно почему. Он видит жизнь единственно верным образом – с позиции чувства юмора. Вот – главное. Горин – не юморист, он обладает великим чувством юмора, тем самым, которое в просторечии именуется мудростью.

Горин – это всегда шанс и надежда. Его доверительная манера разговора, его внимательный взгляд, его приятное лицо – настолько это все стало привычным, семейным за последние годы, что за экранным обликом скрывается самое важное – Горин-писатель.

А писатель он замечательный, один их тех, кого можно и нужно перечитывать. Его рассказ “Остановите Потапова” я бы включил в любую антологию русской прозы. Когда-то это сочинение чеховской силы и глубины было напечатано на юмористической полосе “Литературной газеты”. Но мы были незаурядными читателями, и не зря же мой, увы, покойный приятель режиссер Юрис Подниекс начал с идеи экранизации “Потапова” на музыку бетховенской “Лунной сонаты”.

Неисповедимая печаль – непременное слагаемое чувства юмора. Подлинное знание жизни, чем одарен Горин, подразумевает стойкость и радость. Жизнь заканчивается известно чем, но мир лучше, чем мы о нем обычно думаем. Горин об этом неустанно напоминает, само словосочетание Григорий Горин звучит весело.

О газете “Новый американец”

Программа: “Поверх барьеров”

Ведущий: Иван Толстой

8 сентября 2001 года

Петр Вайль. Конечно, “Новый американец” был довлатовской газетой. Он ведь имел опыт газетной работы, и многотиражки в Питере-Ленинграде, и в Эстонии еще больше. Но в принципе он не был журналистом, конечно же. Он ощущал себя писателем в газете и никогда этого чувства не терял, да и мы все понимали, что к чему. Мы понимали, с каким явлением сотрудничаем, хотя отношения в газете были самые приятельские.

Это вообще была газета друзей – почему она, собственно говоря, и развалилась. “Ура, ура, вперед, давайте выпьем, обмоем первый номер, обмоем второй номер” – и пошло-поехало. В результате никто не знает, как добывать рекламу, как организовывать рассылку, как сделать правильно подписку, и все кончается. Потому что еще сочинить газету – можно, напечатать газету – можно, но уж продать ее – этого не умел никто из нас.

Так вот, притом что это была газета приятелей, мы все понимали, кто такой Довлатов. Он не участвовал в полной мере в создании лица газеты, точнее, сути ее – этим занимались мы, Саша Генис и я, в первую очередь. Тем не менее это была довлатовская газета, прежде всего из-за его редакторских колонок. Все начинали читать “Новый американец” с редакторских колонок Довлатова. И это были временами маленькие эссеистические шедевры. Но это не самая известная часть творчества Довлатова. И мало кто знает, что Довлатов позволял себе совершенно забавные вещи. Например, однажды он назвал “Колонку редактора” “Колонной редактора” и вместо того, чтобы что-то написать, выстроил все наши фотографии в столбик. В другой раз под стандартной рубрикой “Колонка редактора” нарисовал водоразборную колонку, из которой что-то такое капало, с какими-то облупившимися кирпичиками, ржавым железом… Довлатов замечательно рисовал. Он человек был одаренный многообразно. У меня дома есть десяток его рисунков и портретов, это все высокая техника. Впрочем, многие литераторы хорошо рисовали. Вспомним Пушкина или Бродского.

Иван Толстой. Вы сказали, что уже тогда понимали масштаб Довлатова. К тому времени, когда началась газета “Новый американец”, Довлатов был автором двух не самых своих блестящих книг – “Невидимой книги” (она вышла еще до его выезда в эмиграцию, точнее – до появления в Америке) и “Соло на ундервуде”. Откуда уже был виден масштаб?

П. В. Ну прежде всего уже, если я не ошибаюсь, вышел или готовился к выходу “Компромисс” – эта его книга едва ли не лучшая. Может быть, “Компромисс” и “Заповедник” – по крайней мере, для меня это лучшие книжки Довлатова. Кроме того, мне повезло – я читал очень многое в рукописях, Сергей просто мне давал. И видите, в чем дело: масштаба Довлатова в полной мере, может быть, мы не осознавали, как всегда этого не осознаешь, будучи близким приятелем. Но то, что мы все тогда были журналисты, а он был писатель – вот это разделение было. А как вы хорошо знаете, в русской литературной иерархии эта разница существует, ощущается. И, может быть, в этом главная беда русской журналистики и есть, что каждый журналист – это, в общем, несостоявшийся писатель, а как только он состоится – он перестает быть журналистом, и опять-таки это идет во вред журналистике. Но мы отвлеклись…

И. Т. Как Довлатов проводил планерки: стучал кулаком, сердился на подчиненных? Как организовывал процесс? Судя по его облику, который вырастает из его же собственных описаний, он не такая сильная личность, которой подчиняются обстоятельства.

П. В. Совершенно правильно. Довлатов и не был организатором. Он был (я в это вкладываю только положительный смысл) такой зиц-председатель, что ли, но мы знали, что он стоит за нами. Мы могли газету делать и без него. И в практическом смысле она, собственно, так и делалась. Это приблизительно можно было бы сравнить с мастерской большого художника – Веласкеса, Беллини, Тициана: на него работала целая бригада подмастерьев, а он забегал в мастерскую и наносил два-три штриха большого мастера и подписывал картину – это самое главное. И Довлатов таким вот фигуральным образом подписывал газету. А в общем даже не фигуральным, а прямым.

И. Т. Вы можете сказать, что вы, работая рядом с Довлатовым, чему-то научились как автор?

П. В. Да, безусловно, конечно. Я стал очень стесняться неряшливости языка. И для меня – грех так говорить об умершем человеке, но смерть Довлатова была для меня личным литературным несчастьем, потому что присутствие Довлатова – личное ли, телефонное ли – это была всегда высочайшая дисциплина языка. При нем нельзя было распускаться. Он не давал тебе спуску. Он тебя донимал попреком, как он сам выражался. Он мог сутками занудно талдычить: “Ну зачем ты так сказал, вот что ты имел в виду?” И если ты позволял себе либо пошлость, либо какое-то неуклюжее выражение, либо вульгарное выражение, он этого не прощал. При нем ты стилистически подтягивался. И сейчас вот, стилистически распускаясь, я каждый раз вспоминаю Довлатова.

И. Т. Что-то переживет газету “Новый американец”, какие-то тексты? Я не имею в виду только довлатовские и не только колонки главного редактора. Что из подшивки “Нового американца” заслуживает быть переизданным?

П. В. Вы знаете, скорее это было стилистическое явление. Дело в том, что “Новый американец”, возникший в 1980 году как первый реальный печатный орган третьей эмиграции, расшатал единомыслие, которое существовало в русской эмиграции в Соединенных Штатах. А в то время это единомыслие было несколько похожим на единомыслие советское – как зеркальное отображение. И мы попробовали этот монолит как-то пошатнуть. И, надо сказать, нам удалось. Вот, я думаю, та заслуга, которая есть у “Нового американца”. А конкретные тексты – да нет, пожалуй, не думаю. Этого стилистического завоевания нам всем вполне достаточно.

О русском языке

Программа: “Поверх барьеров”

Ведущий: Иван Толстой

12 июня 2005 года

Иван Толстой. Что случилось со статусом русского языка, когда распался Советский Союз, повысился он от этого или понизился?

Петр Вайль. Несомненно повысился. Прежде всего потому, что никогда на протяжении всей своей истории русский язык не был языком внешнеполитическим. В советские времена он назывался “язык межнационального общения”, что правда. А сейчас все национальные республики сделались независимыми государствами. И как, по-вашему, может общаться киргизский государственный чиновник с эстонским? Естественно, по-русски. Я был на какой-то киноконференции или кинофестивале в Латвии лет десять тому назад, и помню, как все старались говорить по-английски (между прочим, на слете СНГ). Полдня у них получалось с грехом пополам. В результате, конечно же, все с колоссальным облегчением перешли на русский язык. А это ведь была пора еще напряженных отношений. Сейчас сплошь и рядом, как только я попадаю в какое-то место, где собираются люди из бывших советских республик, разумеется, разговор идет на русском языке. Русский делается на определенной части планеты чем-то вроде английского или испанского.

И. Т. В некоторой исторической глубине можно усмотреть такое функционирование русского языка. Но потом он будет вымываться?

П. В. Спесь независимости и обиды на русификацию поуспокоилась. Ведь соседство есть соседство. Это удобнее. Можно предполагать, что рано или поздно все на английский перейдут. Но я думаю, что русский еще долго будет именно внешнеполитическим языком. А это уже высокий дипломатический статус, которого не было никогда.

И. Т. Какие ваши наблюдения над языком СМИ?

П. В. Что касается языка средств массовой информации, то он делится на две крайности. Одна – язык бумажных СМИ – газет и Интернета. Это, как правило, язык крайне развязный по одной простой причине. Не потому, что это некультурные люди. Происходит следующее. Надо заинтересовать, поэтому просто сообщить, что погибла пожилая женщина, неинтересно. И пишут: “Затоптали бабуську”. Или – “У известной австралийской певицы Кайли Миноуг обнаружили рак”. На одном из интернет-сайтов был заголовок: “Грудь в кистах”. Хочется задать вопрос: про свою мать написал бы так? А потом я подумал и сказал: написал бы. Если бы он в это время работал на сайте, написал бы. Потому что так привлекается внимание. Это одна крайность.

Вторая крайность – телевизионная, которая еще хуже. Потому что там крайнее усреднение речи. Все говорят одинаковым языком. НТВ, РТР, Первый канал, любой провинциальный телеканал – они все разговаривают одним языком. Вы точно знаете, что сейчас скажут: “Все подробности у такого-то”, и он закончит: “Татьяна?” – передача микрофона с той же самой интонацией от Калининграда до Камчатки. И это еще хуже. Потому что нет ничего хуже, чем нивелировка языка.

Крайности – они понятны, объяснимы. Я смотрел фильм “Бумер”, где герои говорят на сленге, вместе с моими сверстниками, которые меньше ездят в Россию, и я был переводчиком. Мне приходилось объяснять, что такое “к концу недели сто пудов на компах двадцатка мается” – к концу недели на компьютерах наверняка можно заработать двадцать тысяч долларов. Это нормально. Так язык и должен развиваться.

Или моя московская знакомая, девушка с хорошим образованием и интеллигентной профессией, показывая на собор Святого Микулаша в Праге (накануне там на концерте была), говорит: “Органный запил чумовой!” В сочетании с концертом Баха и Генделя немножко коробит, но это совершенно нормально. Более того, меня это радует, потому что это появление новых слов, обогащение языка. А вот всегда говорить “взрыв прогремел”… Никакого другого глагола к слову “взрыв” на российском телевидении не существует.

И. Т. Или что-то “произвело эффект разорвавшейся бомбы”.

П. В. И обязательно закончат: “Комментарии, как говорится, излишни”.

И. Т. “Время покажет”.

П. В. “Мяч круглый, поле ровное”, “Стрелка секундомера неумолимо близится к концу”. Вот это кошмар гораздо больший, а никакого другого языка на телевидении не существует.

И. Т. Хорошо. А вольница последних пятнадцати лет, отсутствие всяких препон, барьеров и заград, разве она не принесла что-то положительное?

П. В. Конечно! Язык гораздо сильнее и умнее всех его носителей вместе взятых. И он сам отберет что нужно, а что не нужно – отбросит. Таким же образом пугались и в начале XIX века. Известный радетель русского языка адмирал Шишков предлагал заменить бильярд шарокатом, а галоши мокроступами. Кстати, очень хорошие слова. Но они почему-то не прижились. Вот Хлебников придумал слово “летчик”, и оно прижилось, а “летун” не прижилось. Почему-то язык отобрал. Почему-то по-русски говорят “аэропорт”, вошел “аэроплан”, потом, правда, заменился на “самолет”. А у чехов сразу вошло “летадло”. Язык сам разберется. Например, английские заимствования, которыми так богат русский язык последнего десятилетия. Кто сейчас говорит “герла”? Да никто, кроме того, чтобы посмешить народ. Или “фейс”? А десять-пятнадцать лет назад только так и говорили на улице.

И. Т. Петр, на Радио Свобода вы – главный редактор Русской службы и время от времени рассылаете рекомендательные записки, полушутливые инструкции: как говорить в эфире, чего избегать. Из чего вы исходите?

П. В. Все они мотивированы всего лишь здравым смыслом. Крайности языка доступны только очень талантливым людям. А ни в какой работе на очень талантливых людей рассчитывать нельзя. В любой работе надо рассчитывать на людей максимум профессиональных. И, скажем, если ты не абсолютно уверен, что твоя шутка на уровне Жванецкого, лучше не шутить: в девяносто девяти процентах случаев не удастся. И то же самое в языке. Самый лучший способ быть оригинальным – придерживаться русской литературной традиции, это и будет оригинально. Тогда, по крайней мере, ты не будешь говорить “грудь в кистах” и употреблять чудовищные слова, которые раньше употребляли только колхозные бухгалтеры: востребован, задействован. А так говорят все. “В операции было задействовано двадцать два милиционера”. А почему задействовано, если они участвовали. Почему не “принимали участие”? Почему нельзя сказать нормальное слово? Вот эти страшные обороты из казенной бухгалтерской книги, с одной стороны, а с другой – из почти уголовного жаргона. Надо искать середину. А середина есть – это простые книжки…

О любимой книге Розанова

Программа: “Поверх барьеров”

Ведущий: Иван Толстой

30 апреля 2006 года

Петр Вайль. Я бы вспомнил о книге, вовсе не самой известной у Розанова, но в которой удивительно ярко проявилась его абсолютная внутренняя свобода и поразительная писательская честность, когда правда жизни важнее любой самой драгоценной идеи. Это “Итальянские впечатления”.

Розанов, написавший: “Кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен”, – нужды в загранице, похоже, не испытывал вообще.

Истоки подобного чувства – в распространенном убеждении: за рубежом настоящих, глубинных проблем нет. Эта уверенность и сформировала особый жанр русского путешествия. Судьба заграницы – быть метафорой России, и русский путешественник видит то, что хочет видеть, а перед его умственным взором одна страна – родина. Когда Петр Великий “в Европу прорубил окно”, наибольший интерес как раз окно и вызвало. Были бы стекла не биты, а что за ними – во-первых, неважно, а во-вторых, заранее известно. Сумел же Маяковский главное впечатление об Америке (“Я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл – вторично”) выразить за три недели до прибытия в Штаты. И из всех вопросов внешних сношений по-настоящему волнует тот, что пародийно задан Венедиктом Ерофеевым: “Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?”

Тем не менее Розанов все-таки, дожив до сорока пяти лет, отправился впервые за границу, в Италию, и написал “Итальянские впечатления”.

Половина посвящена Риму, над которым нависает розановский сладкий ужас, соблазн и пугало – Ватикан (туда он попал к тому же на праздник, в Пасху 1901 года). Похоже, все путешествие было затеяно ради одной цели: самому посмотреть на католицизм вблизи.

Средоточием европейской культуры для Розанова была завершившая греко-римский путь Италия. Ей и предстояло рассчитываться за весь западный мир. И прежде всего – за религию, ибо: “Чем была бы Европа без католицизма?” Хотелось самому потрогать Ватикан, как он плотоядно трогал историю пальцами страстного нумизмата.

Никакой культурфилософской концепции у Розанова нет. Самый свободный и противоречивый из русских писателей, опровергающий себя в пределах одной страницы, – он таков и в “Итальянских впечатлениях”. По любой затронутой проблеме легко набрать столько же “за”, сколько “против”. Правда, здесь, что для Розанова редкость, он попытался исходить из сверхзадачи: противопоставить католицизму православие с запланированным результатом – и оказался побежден своей собственной живой мыслью и чужой живой жизнью. Можно сказать и по-другому: Италия победила идеологию.

Слишком интеллектуально и эмоционально честен был Розанов, чтобы не прийти в восторг от увиденного. Он поражен подвижностью итальянцев и их жизни: “Я не видал апатичного, застывшего, тупого во взгляде лица, каких так много у нас на севере”. И обобщающий образ: “У нас, в России, вся жизнь точно часовая стрелка; здесь, в Италии, все точно секундная стрелка. Она, конечно, без важности…” В этом вводном слове “конечно” – вся суть розановского взгляда на иной мир: почтительно признается чужое, но из души рвется свое.

Розанов борется. Сам с собой, разумеется. С собственной презумпцией. Ничего не выходит с идеей Италии как мертвой музейной пустыни. Впечатления в целом – единый торжествующий вопль: “Необыкновенный гений, необыкновенная изобретательность, необыкновенная подвижность”. Видно, что более всего поразило Розанова, на все лады повторяемое, – живость и, главное, жизнеспособность католичества. Нужно было мужество, чтоб написать о Ватикане – с осуждением даже, но с уважением и признанием мощи: “Там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не мертвая, а живая”.

Италия вызывает – нет, не зависть, а ревность. Вот подходящее слово для описания того комплекса, который осеняет “Итальянские впечатления”, уже потому хотя бы, что ревность невозможна хоть без толики любви.

Не только сами по себе подвижность и активность католичества волнуют Розанова, но и то, что оттого так велик приток художественных талантов на поприще католицизма и оттого так естественны они в храме. И хотя он твердит, словно заклиная, о несовместимости западного и восточного христианства, перед великим искусством расхождения стушевываются.

Надо было приехать самому в Италию, чтобы там, а не дома прийти к главному, возможно, выводу, уже не разделяя веру на католическую и православную, а объединяя: “Все умерло, кроме христианства”.

Может быть, только в Италии православный Розанов так остро ощутил себя христианином вообще. Он коснулся католичества “пальцами” – в соборе и на улице – и испытал чувство теплой близости вместе с ощущением исторической взаимосвязанности. Ревнивый испытующий взгляд оказался плодотворным.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?