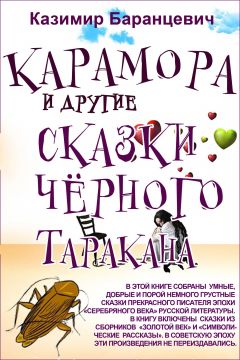

Читать книгу "Карамора и другие сказки чёрного таракана"

Автор книги: Казимир Баранцевич

Жанр: Сказки, Детские книги

Возрастные ограничения: 6+

сообщить о неприемлемом содержимом

Была там ещё лисица, но её никто не мог хорошенько разглядеть. Она ужасно скучала по лесу и так возненавидела людей за то, что ее поймали, что спала, по целым дням, свернувшись в клубок в углу своего ящика. Была еще сорока, но та отлично переносила неволю. Она прыгала и болтала, разный вздор с утра до вечера и сердилась только тогда, когда ей забывали бросить обычный кусок мяса. Был еще ворон, но такой старый и такой ручной, что его даже не держали в клетке, а позволяли ходить по всему двору. Он всё равно и не подумал бы улететь, так как давно забыл даже, как летают на свободе, и только ходил из одного конца двора на другой, из одной лавки в другую. Все его знали и прозвали «Васильем Иванычем». Не только он не боялся кошек, но кошки сами боялись его, потому что им не раз приходилось на своей голове испытывать боль от ударов его крепкого клюва. «Василий Иваныч» прихрамывал на левую ногу, которую ему как-то прищемил в дверях покупатель. Когда торговцы начинали его дразнить, он широко раскрывал клюв, без крика смело бросался на обидчика, и кусал его до тех пор, пока, тот не оставлял его в покое. Мальчики боялись его трогать.

Наш скворчик развлекался тем, что по целым дням наблюдал жизнь птичьего двора, стараясь иногда перенять крик какой-нибудь птицы. Днем, при солнце, он не испытывал скуки; но стоило солнцу скрыться за крышу каменного корпуса, как на скворчика нападала тоска. Он знал, что скоро наступит час, когда торговцы начнут запирать лавки, внесут клетки с птицами внутрь помещений, подвесят их на бесчисленные крючки к потолку, потом закроют двери лавки, громыхнёт снаружи тяжёлый засов, и все пернатое общество, чирикавшее и распевавшее целый день до надсада в глотке, оставшись в темноте, вдруг замолкнет на жёрдочках. Кто спит, подвернув голову под крыло, кто так сидит, нахохлившись; иная птичка чирикнет спросонков, другая ей откликнется. Вдруг кто-нибудь упадет с жёрдочки и начнёт биться в темноте, и все переполошатся, и все начнут метаться; поднимут такой шум, что можно подумать, что кот забрался между клетками и выпустил когти.

Но чаще всего ночи проходили в глубокой тишине. Наш скворчик сидел, закрыв глаза, дремал, но не спал. Он вспоминал свою прежнюю привольную жизнь, вспоминал, как он сидел в тёплом скворечнике с четырьмя своими братьями и сестрами, как прилетали отец и мать и кормили их. Где-то они теперь? Летают ли на свободе, или так же, как он, сидят по грязным клеткам? Что-то теперь со старой берёзой? Цела ли она, или её срубили на дрова? Цел ли тот куст, в котором так привольно, так уютно было бедному скворчику?

VII.

Однажды, глубокой осенью, на птичьем дворе появился господин, который ходил по ряду, заглядывал в лавки, останавливался перед клетками с клестами, щеглами, малиновками, снегирями, и, видимо, хотел что-то купить.

Его тотчас же окружили торговцы с предложениями. Оказалось, что господин искал скворца, который хоть сколько-нибудь мог свистать.

– Да вот, чего лучше! – сказал он, указывая на клетку, в которой сидел наш скворчик. – Этот, кажется, опрятнее других.

– Это, господин, очень смышлёная птичка! – обрадовался торговец случаю. – Можно прямо сказать, – учёный скворец. Прикажите! Продам вашей милости с удовольствием. Изволите видеть.

Торговец поставил клетку на прилавок и наклонил над нею своё широкое, рябое лицо, с маленькими, бегающими глазками.

– Ванька! – крикнул он, – фью, фью! Ванька-разбойник! Ну-ка посвисти!

Наш скворчик смотрел на него своими ясными глазами и поворачивал голову то в одну, то в другую сторону.

– Видите, господин, понимает! – размахивал руками, обратился торговец к покупателю: – оченно даже хорошо понимает! А ежели не свистит, так, значить, не расположены сегодня. Погода-то какая холодная! Ее, погоду-то, не токмо что птица, человек чувствует…

Покупатель сторговал скворчика за три рубля, кучер подал карету, господин сел в неё, а клетку со скворцом поставили ему в ноги. Всю дорогу господин даже не взглянул на свою покупку. Он был грустен, задумчив, часто вздыхал и в нетерпении барабанил пальцами по раме опущенного стекла.

Карета мчалась шибко, покачиваясь на резиновых шинах. Скворчик сидел на жёрдочке и тоже качался всем телом, и это ему очень нравилось. Но вот карета остановилась у подъезда большого дома, выбежал швейцар и открыл дверцу, а за ним – лакей во фраке и крахмальной манишке, взял клетку со скворчиком и понёс по широкой, устланной красным ковром лестнице во второй этаж. Скворец смотрел по сторонам и удивлялся богатству и великолепию комнат, по которым его проносили: одна комната была вся малиновая, с золочёной мебелью, обитой малиновым бархатом, другая – вся голубая с атласной мебелью, третья – с резной мебелью из тёмного дуба. Везде стояли или мраморные или бронзовые колонны с разными художественными фигурами из темной бронзы или разрисованным масляными красками тонкой работы ширмы, или вышитые шелками экраны, скрывавшие камины; повсюду на стенах висели картины, коллекции старинного оружия, у окон горделиво возвышались старинные пальмы, а в гостиной, за трельяжем помещался огромный аквариум с плававшими в кристальной воде золотыми рыбками, и рядом – другой, поменьше.

Перед одной закрытой дверью лакей остановился, поставил клетку со скворцом на стол и тихонько постучался. Вышел тот господин, который купил скворчика, хозяин этого дома. Он сделал знак лакею, чтобы тот уходил, а сам через открытую дверь спросил кого-то находившегося в той комнате, из которой он вышел:

– Я исполнил твою просьбу, Лиза: скворец здесь. Хочешь, чтобы я его внёс?

– Ах, да, папочка! Пожалуйста! – послышался слабый, детский голос.

Отец внес скворчика в комнату дочери, и вот что тому представилось.

VIII.

В маленькой, обитой розовым крепом и похожей на изящную бонбоньерку спаленке стояла кроватка, и в ней, зарывшись по самую голову в кисею и кружева, лежала маленькая девочка. При появлении отца она медленно повернула бледное, исхудавшее личико, приводнялась на подушке и, облокотившись на худенькую, с голубыми жилками руку, своими большими, черными глазами стала смотреть на клетку со скворчиком.

– Так вот какие бывают скворцы! – тихо сказала она: – Он совсем пёстрый, а мне снился розовый, совсем розовый!..

– Розовые бывают на юге, – отвечал отец: – Ты их видела у нас в имении, вот тебе и приснился розовый. Здесь таких нет.

– Ну. все равно. Спасибо, папочка. Какой ты добрый! Поцелуй меня!

Отец наклонился к девочке и, целуя, почувствовала, что её дыхание горячо и прерывисто.

– Не хочешь ли чего? – спросил он.

– Нет, я ничего не хочу! – медленно и раздельно прошептала больная девочка. – Иди, пожалуйста, к себе… Я буду одна… А скворчика не уноси!.. Я буду лежать и смотреть на него, пока не усну.

– Хорошо, я пошлю к тебе няню!

– Нет, нет, не надо никого покуда! Я хочу быть одной! – настойчиво повторила Лиза.

Отец нерешительно вышел, а дочь положила руку на подушку, на руку – голову и внимательно стала смотреть на скворчика.

Скворчик тоже заинтересовался больною. Он перепрыгивал с одной жердочки на другую, вытягивал шею, поворачивал голову и так, и этак, то направо, то налево, и, надувши горло, издавал иногда резкий крик:

– Кррт!..

Это означало, что он очень удивлен и новыми лицами, и новой обстановкой.

– Так вот ты какой! – говорила Лиза, задумчиво следа за прыжками скворца; – ты пестрый… совсем, совсем пестрый. А тебе не жаль меня? Тебе не жаль, что я больна? Нет? Ты новый? А вот Боби меня жалеет! Боби, Боби! – позвала она.

За дверью послышался шорох, потом царапанье, и в комнату вбежал небольшой, белый пудель. Подбежав к кровати он стал на задние лапки, передние положил на подушку и начал лизать свесившуюся худенькую руку.

– Тебе жаль меня, Боби? Тебе скучно без меня? Бедный! Некому с тобой побегать, поиграть… Боби, покажи, как ты плачешь!

Собачка взвизгнула и начала лаять.

– Ты меня зовешь? Хочешь, чтобы я встала? – говорила Лиза, и вдруг, увидев вспрыгнувшего на кровать белого сибирского кота, воскликнула:

– Как! И ты тут, Котяшка?

Кот принялся мурлыкать и тереться шеей об руку девочки.

– Котяшка неженка! Котяшка любит, когда ему под горлышком почешут, – приговаривала Лиза, гладя кота: – Вот он и глазки закрыл! Котяшка ленивый спать много любит… Ну, а ты что? Тебе завидно стало? Досадно? Ну, не лай, не лай?

Видя, что хозяйка ласкает кота, Боби залился неудержимым лаем.

– Не лай! – говорила Лиза, – не лай, говорят тебе! Я и тебя люблю. А ты думал, глупый, что я тебя разлюбила? Ах, ты, глупый, глупый! Я тебя люблю, Котяшку, Мими люблю, рыбок и скворчика люблю… А как же мы его будем звать? Ну, как? Ну, скажи, Боби! Ведь, нужно дать ему какое-нибудь имя? Ну, какое же? Котяшка, какое дать скворчику имя? Не знаешь, лентяй? Тебе бы только спать. У, противный! Ну, постойте же, я подумаю, какое ему дать имя. Какое, какое?..

Лиза лежала на боку, подложив под голову руку; другая рука свесилась с кровати. Черные глаза задумчиво смотрели на скворчика, и девочка шептала медленно и тихо:

– А вот какое. Я его назову Робинзоном. Да, хорошо! Он пёстрый и всё высматривает, как Робинзон на своём острове… И пусть он будет Робинзон! то имя хорошее… мне оно нравится… И тсбе нравится, Боби? И тебе, Котяшка? И какое громкое имя: Ро-бин-зон… Ро-бин-зон… Ро-бин-зон!..

При этом последнем слове Лиза заснула…

IX.

Прошли два месяца, с тех пор, как скворчик поселился у новой хозяйки. Теперь уж он не сидел в грязной и тесной клетке, в которой был продан отцу Лизы. В сравнении с прежней, его настоящая клетка могла бы быть названа дворцом.

Она была высокая, куполообразная, как для попугаев, вся из белой, блестящей жести с великолепными жёрдочками, опрятной кормушкой и водопойкой, в которой всегда была свежая вода. Кроме того, рядом с клеткой была устроена ванна из цинка со стеклянными стенками. Каждое утро лакей наливал в ванну воды, потом приподнимал опускную дверь, и скворчик, впрыгнув в ванну, мог, сколько угодно, наслаждаться купаньем. Скворчик широко пользовался этим правом и уходил из ванны не раньше, пока не вымокнет весь, так что с него течет вода. С трудом вспрыгнув на жёрдочку, он начинал делать свой туалет, т. е. чистить клювом перья, отряхиваться и охорашиваться. Приведя себя в порядок, Робинзон принимался завтракать, и ел с таким аппетитом, что по крайней мере с полчаса после завтрака сидел с набитым зобом, не шевелясь, и даже слегка дремал.

После этого Робинзон принимался прыгать по клетке, рыться в песке, пробовать клювом жестяные прутья клетки, чихать, кричать и подражать тем звукам, какие он слышал на птичьем дворе. То он крякал, как утка, то клохтал курицей, то испускал крик, похожий на крик совы. Под конец он научился даже немножко человеческой речи от лакея, который ему приносил кушать. Как только лакей принесёт муравьиных яиц и начнёт их класть в кормушку, Робинзон подскочит и начинает есть. Лакею это мешало и, чтобы отогнать скворчика, он кричал:

– Пошёл прочь!

Робинзон, часто слыша эти звуки, запомнил их, и в один прекрасный день, когда лакей стал его отгонять, сам крикнул ему: – «Пошёл прочь!» А затем, когда кто-нибудь ему мешал болтать про себя, он кричал тому тоже: – «Пошёл прочь» и долбил своим клювом.

А мешали ему многие. Во-первых, канарейка Мими.

Это была старая, уже переставшая петь, но тем не менее сильно занятая собою канарейка. Она считала себя красавицей и презрительно относилась к Робинзону.

Удивляюсь! – говорила она, прыгая по жёрдочкам, – что нашли хорошаго в этом пестром уроде, что его посадили в такую роскошную, просторную клетку, да еще поставили на бархатный табурет! Если бы он хоть пел, а то бормочет что-то непонятное, или начнет так дико кричать, что со мною чуть не делаются судороги. Ему больше почёта, чем мне, известной певице…

– Да, но вы ведь больше не поёте! – робко замечала жившая в отдельном аквариуме и постоянно сидевшая на лесенке лягушка.

– Что же из этого? Было время, когда я пела. Да, если бы не жир. которым я обросла, я и теперь могла бы пропеть… что-нибудь коротенькое. Я чувствую иногда желание…

– О, я постоянно чувствую желание! – воскликнула лягушка. – Но что будешь делать, когда из этого ничего не выходит? Впрочем, видите ли, когда я жила на свободе, в пруду, – я, как вам известно, уроженка Германии, – у меня были способности к пению. и я пела, в хоре, конечно, в особенности, по вечерам. В неволе я перезабыла все ноты… Когда однажды…

Мими нетерпеливо чирикнула и вспорхнула на жердочку, она уже знала, что лягушка, любит поболтать, а ей казались такими скучными лягушачьи россказни.

– Продолжайте, продолжайте, пожалуйста! – воскликнул Котяшка, очень удобно примостившийся в корзине, между цветочными горшками, и пристально наблюдавший золотых рыбок. – Я люблю слушать! Что бы кто ни рассказывал, я люблю слушать. Ну, так что же – «однажды»?

Он давно уже интересовался лягушкой и с любопытством рассматривал её при всяком удобном случае, удивляясь её внешности, строению головы, глаз, лапок, удивляясь, как она могла жить и на суше, и в воде, в особенности, в воде, к которой он чувствовать непреодолимое отвращение.

– Вот уж я и забыла, о чем хотела рассказать! – продолжала лягушка: – Ах, да! Видите ли, однажды, перед дождём, все наше лягушачье общество устроило спевку. Погода была тёплая, сырая, тихая такая. Все располагало к тому, чтобы отдаться поэтическому настроению. И вдруг, в момент, когда я взяла высокую, очень высокую ноту, я почувствовала, что попала в сачок и затем очутилась в мешке, где уже много было моих подруг. Меня посадили на пароход, везли, везли очень долго и привезли на биржу, где купил меня мой настоящий хозяин. Здесь я занимаю очень скромное положение: предсказываю погоду. Это после того, как я готовилась быть певицей! Неправда ли, обидно?

– Да, что будете делать! – вздохнул Котяшка. – У каждого своя судьба. Ведь, вот, хоть бы я. Я называюсь сибирским Котом, а вы думаете, я знаю, что такое Сибирь, был там когда-нибудь? Никогда в жизни! Я родился здесь и, насколько помнится, в этой самой квартире. Я не помню своего батюшку, но матушку помню отлично и могу вас заверить, что это была самая простая, самая заурядная кошка. Да вот хоть бы Мими. По настоящему, родина её Африка; но не только что она, а и её бабушка, и прабабушка, и даже все её родственники никакой Африки не видали никогда и не знают, а папаша Мими, – это уж я верно знаю, – был простой русский чиж. Поэтому нечего ей и гордиться. Или хоть эти золотые рыбки! Ну, чего они чванятся? С некоторых даже слезла позолота. По моему, отдать бы их всех… – ну хоть мне! Уж я бы с ними расправился. Ведь они, должно быть, жирные! А вот, подите же, их берегут! А зачем?

– Пошел прочь! – крикнул Робинзон.

Лягушка испугалась, потеряла равновесие и свалилась с лесенки в воду, – только мелькнули её длинные ноги, – а Котяшка приподнялся на лапки и выгнул спину.

– Ну, ну, послушай! – сказал он, – ты не очень-то тут кричи! Есть и позаслуженнее тебя! Ишь, какой выискался!

X.

Он подошёл к Лизе, спавшей в глубоком кресле, и принялся тереть свою хитрую, усатую мордочку об её руку.

Бедная девочка всё ещё хворала. Правда, она уже не лежала день и ночь в своей спаленке; её вывозили в кресле в гостиную, где она проводила большую часть дня, но худоба и бледность указывали на то, что болезнь ещё не покинула Лизу. Очень часто, она, как бы непроизвольно, смыкала свои черные глаза, и тогда резкая синева под глазами, восковая бледность и неподвижность лица заставляли полагать, что она мёртвая, и только слабое, чуть заметное дыхание указывало на то, что жизнь еще теплится в этом хрупком теле.

В такая минуты по всему дому наступала тишина, всё точно замирало на месте.

– Барышня заснула! Тише! – шепотом передавала друг другу прислуга и потихоньку, на цыпочках удалялась в задние комнаты. Тогда и Боби не смел щелкать по паркету своими отросшими когтями на лапах, и Кяташка не смел прыгать со стула на стул, и даже Робинзон переставал стучать клювом по прутьям клетки.

Иногда в глубине гостиной показывалась фигура отца Лизы. Он тихонько и медленно, на цыпочках, подкрадывался к креслу, в котором покоилась его девочка, долго смотрел на неё, и беззвучные, крупные слёзы катились по его щекам. И, перекрестив свою девочку, он так же медленно, на цыпочках уходил.

Иногда его сопровождал доктор, высокий мужчина, в очках и с длинной, начавшей седеть бородою. Оба они останавливались над спящей; доктор нагибался, считал дыхание, но никогда не дотрагивался до спящей девочки.

– Ну что, доктор? – больше взглядом, чем словами спрашивал отец.

Тот молча пожимал плечами или отвечал:

– Пусть спит! Пусть как можно больше спит! В этом спасение!

И оба осторожно, на цыпочках уходили…

Но вот Лиза, проснулась. Ее разбудил хитрый Котяшка, которому захотелось, чтобы она его приласкала, Он ткнул ее в руку холодным носом, и девочка проснулась. Сперва она со страхом отдернула руку, но, увидя Котяшку, рассмеялась:

– Что тебе, Котяшка? А? Чего тебе? – спрашивала она, гладя его по голове. – Соскучился? Вот, погоди, буду здорова, тогда мы с тобой побегаем!

Не забыл свои мячик? Где Котяшкин мячик?

Но тут уж и Боби не вытерпел. Слишком долго и чересчур ласково разговаривала хозяйка с этим пушистым хитрецом Котяшкой. Нужно было прервать их беседу. Боби соскочил с диванчика, на котором спал и, подойдя к Лизе, подняв голову, стал смотреть на нее, как бы говоря: «Не пора ли обратить внимание и на меня? Довольно заниматься с Котяшкой!»

– А, Боби! – сказала девочка. – Ты тоже проснулся? Ну, хорошо, хорошо, я знаю, что ты меня любишь! Вот твоя порция!

Она достала из-под подушки кусочек сахару и протянула его Боби. Тот взял медленно, очень осторожно, сгрыз его и снова отправился на диванчик.

Робинзон из своей клетки видел проделки и Котяшки, и Боби, он отлично понимал, за что оба они любят свою хозяйку. Ведь, это всё совсем не то, что он! Он жалеет свою молодую госпожу потому, что она больна, страдает. Он не жалеет ее из благодарности за то, что его хорошо содержат, кормят, что у него просторная, чистая клетка. Нет! Какова бы ни была клетка, она всё-таки клетка, а голодная воля дороже сытой жизни взаперти; нет, не за то он жалеет госпожу, а за то, что и она как будто в неволе. Она прикована болезнью к этому креслу с подушками, и ей никуда нельзя уйти. И судьба их обоих одинакова! Ах, как хотел бы скворчик сказать всё это своей молодой госпоже, да как сказать, если из всей человеческой речи знаешь только два слова «пошел прочь!»

И он всё-таки сказал эти два слова, даже несколько раз сказал, потом начал клохтать, крякать по-утиному, крикнул, как сова, изобразил, как выливают воду на мостовую, – словом, проделал всё, что умел, и в беспокойстве оттого, что остался всё-таки непонятым, испустил такой дикий крик, что Боби поднял голову и приготовился лаять.

– Что это ты, что, Робинзонушка? – с участием спросила Лиза, – обидел кто тебя? Лапку ушиб?

– Нет, нет, не то! – по-своему отвечал скворчик. – Я не ушиб ничего, я совсем, совсем здоров! Но ты, я вижу, больна! Отчего ты больна? Кто тебя сделал больной? Неужели люди? О, бойся, бойся людей! Знаешь ли, они злые! Может быть, тебе сделал больно тот злой мальчик, который бросил в меня шапкой и поймал? Зачем он меня поймал? Зачем я ему понадобился? Неужели, чтобы заработать несколько копеек? Разве можно ценою чужой неволи зарабатывать себе хлеб? Ну, скажи, скажи, разве можно? О, если бы меня не лишили свободы, я был бы теперь далеко! Я был бы там, где солнце и тепло, где лес шумит верхушками деревьев, и ручьи лепечут свои сказки. А здесь!.. Посмотри в окно, – посмотри, как серо-жёлтыё сумерки среди дня сгустились в душных улицах вашего города! Посмотри, каким толстым пластом лежит снег на крышах! Ах, когда-то еще он растает! Когда-то повеет весной! И на что мне она, здесь, в моей пышной тюрьме!

Долго еще говорил скворец, сидя пригорюнившись на жёрдочке, и долго, молча, слушала его разговор больная девочка. И какое-то странное оживление постепенно разливалось по её бледному, исхудалому лицу, словно она не умом, а сердцем начинала понимать то, о чём говорил скворец…

XI.

И вот, наконец, что-то такое случилось в природе, – чем-то бодрящим, свежим повеяло в воздухе. Стали дни длиннее, стали тучи реже скапливаться на небе, и оно открывалось во всем своем голубом, необъятном просторе, всё теплее и теплее стало пригревать солнышко. И вдруг, с крыш, со дворов неудержимо полились ручьи талого снега. Каждый день можно было видеть, как они сверкали на солнце живым серебром, и как дворники метлами гнали их куда-то всё дальше и дальше.

Эти ручьи каждый день наблюдал из своей клетки Робинзон. Тогда надо было видеть, что происходило с ним, как загорались его глаза, как он прыгал по клетке, чистился, кричал во всё горло, – словом, точно собирался в какое отдалённое путешествие.

Теперь Лиза могла его наблюдать близко. Она поправилась настолько, что ей позволили ходить. Отец ждал только наступления более теплого времени, чтобы увезти её в имение, на юг.

И Лизу удивляло это необыкновенное оживление скворца. Тем более, что Мими, Боби, Котяшка и золотые рыбки вели себя спокойно, как всегда, а Котяшка, разнеженный солнечным теплом, спал даже больше, чем зимой, и только все толстел.

Робинзон же, наоборот, худел, и однажды ночью, когда Лизе не спалось, она слышала из своей спаленки, – дверь которой была открыта, – как он бредил, совсем-совсем как люди.

Должно быть, он видел что-нибудь из своей прежней вольной жизни; может быть, ему приснилась его семья, или как он летал по парку, потому что он начал издавать короткие и отрывистые звуки, как-будто с кем перекликался. Затем он увидел, должно быть, что летит полем и, пробуя лететь во сне, ударился крыльями о прутья клетки и упал. Тут он начал страшно биться. Когда Лиза пришла на шум, то увидала, как в клетке, освещенной луной, метался Робинзон. Она взяла его в руки, начала целовать его гладкую, умную голову, уговаривать его ласковыми словами, потом посадила на жёрдочку, и скворчик успокоился. Но этот случай надолго остался в памяти Лизы.

Настали теплые дни. Снегу уже давно не было, и с полей доносились весенние песни жаворонка. Все рамы в доме были выставлены, и даже открыты двери балкона, на который вынесли клетку с Робинзоном.

С балкона открывался красивый вид на широкую площадь, замыкавшуюся вдали большими садами. Деревья сада уже покрылись молодой листвой. С голубого неба весело смотрело яркое солнце. Теплый ветерок с тихим шёпотом прилетал на балкон и, покружившись, мчался дальше. И вслед этому ветерку летели мысли нашего скворчика…

Он уныло сидел на жердочке. Он уже потерял надежду. Никто, никто, даже эта милая, добрая девочка – не понимали его! Никто не знал, что ему было нужно. Все по-прежнему были веселы и довольны, даже веселее, чем всегда, благодаря хорошей погоде и яркому, весеннему солнышку. Боби с лаем бегал за Лизой, схватывал её зубами за край платья и теребил; Котяшка. по обыкновению, валялся на диване или играл с мячиком: глупые золотые рыбки всё плавали взад и вперед в своем стеклянном ящике, а Мими прыгала по жёрдочкам чрезвычайно веселая, довольная собой.

И один Робинзон сидел уныло в своей роскошной клетке. С каждым дуновением теплого ветерка он приподнимал голову и смотрел в золотистую, солнечную даль, где широким полукругом раскинулась молодая зелень сада. Сердце его принималось шибко биться, он приподнимал крылья, как бы собираясь лететь, и опять опускал их. Нет, ему не уйти, не улететь отсюда! А между тем, как бы хотелось ему расправить крылья, подняться на воздух выше, выше, направить свой быстрый полёт туда, далеко, за этот сад, за город, в родимые места, и там броситься в весёлую, резвую стаю скворцов. Как хочется воли, простора! И не поздно ещё! Солнце высоко, до заката он был бы за десяток верст отсюда… Проклятая железная клетка!

– Робинзон! – послышался голос Лизы. – Здоров ли, мой Робинзончик? Что ты не весел, не прыгаешь?

– Пошел прочь! – крикнул с отчаянием скворчик единственные два слова, которые знал, и отвернулся.

– Ты сердишься? Сердишься на меня? За что? Разве я тебя обидела? Да? Обидела?

Девочка остановилась подле клетки и задумчиво смотрела на скворчика. И вдруг ей припомнилась лунная ночь, в которую бредил и метался Робинзон. Что это с ним тогда было? Не видел ли он себя во сне на свободе? Не видел ли он себя летающим вместе с другими скворцами? Может быть, он чувствует себя одиноким и скучает? На днях Лиза с папой едут в имение и возьмут, как всегда, с собою Боби. В доме останутся рыбки, Мими, Котяшка и Робинзон. Мими не хочет воли: что она будет делать на воле? Первая же кошка её растерзает. Котяшке бы только спать: выйдет на улицу, на минутку, и сейчас же домой. Такой ленивый! Скучнее всех будет Робинзону. Кругом него будут летать воробьи, а он будет сидеть и злиться… Бедный Робинзон! Так как же сделать, чтобы он не скучал и не злился?.. Да очень просто! Вот как!

Лиза подошла ближе и открыла дверцу клетки.

– Ну, Робинзон, лети! – сказала она. – Я тебе не мешаю! Если ты хочешь полетать, то лети? Ты боишься меня? Хорошо, я отойду! Видишь, я ухожу!

И она отошла, оставив дверцу клетки открытой.

Скворчик не сразу воспользовался свободой. Он как будто не доверял девочке, или не хотел верить своему счастью. Он соскочил с верхней жёрдочки и принялся ходить по дну клетки, как будто отыскивая в песке камешек. Но в то же время правый глаз его был устремлен к выходу, и все сильнее и сильнее разгорался предвкушением свободы. Потом он снова вскочил на жёрдочку, осмотрелся и опять соскочил вниз. И вдруг, как пуля, ринулся в открытое пространство, быстро, быстро замахал крыльями и полетел прямо в сад.

Он летел, как безумный, ничего не чувствуя, не видя, кроме тех деревьев, которые издали приветливо манили его своими зелеными верхушками. Если бы ястреб внезапно упал на него, или кто-нибудь пустил бы в него камнем, палкой, – он ни на вершок[6]6

Вершок – старорусская единица измерения длины, равная 4,4 см, применявшаяся до введения метрической системы.

[Закрыть] не отклонился бы в сторону от принятого им направления, он упал бы мертвым, но не отклонился бы ни за что! Выше того счастья, какое испытывал теперь Робинзон, – в жизни не могло быть другого! Опять, после долгого, скучного плена, он был на свободе, и жизнь его начиналась как бы снова! Снова принадлежали ему бесконечные поля и луга с их высокой травой и душистыми цветами, громадные, дремучие леса с их тенью и прохладой и тихие озёра с высоким камышом, и широкие, быстрые речки с отлогими, песчаными берегами… Всё, всё его! Всего он может достигнуть!

Лиза смотрела на его полёт широко раскрытыми, блестящими от удовольствия глазами. Она любовалась счастьем Робинзона.

А он летел всё дальше и дальше… Вот, в последний раз маленькой, черной точкой мелькнул он в золотистой, солнечной дали и исчез на всю жизнь, навсегда!..