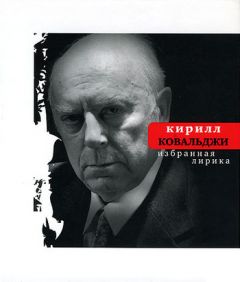

Текст книги "Избранная лирика"

Автор книги: Кирилл Ковальджи

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

* * *

– При смене пластинок

Держись за карман:

Да здравствует рынок,

Да скроется план!

– Я за рынок, но я не рыночник,

У меня другой интерес,

Черепаший, но в гонке нынешней

Не догонит меня Ахиллес!

1992

РЕВНОСТЬ

Напишу я стихи про тебя,

а читатель возьмет и другую подставит

и присвоит, свое толкованье добавит,

чей-то собственный образ лепя…

Как я бьюсь над строкой,

чтобы ты – была ты, не такой,

как другие, а редкой избранницей,

чтоб читатель, завидуя, знал – не дотянется

до тебя,

и никто не сравнится с тобой!

* * *

Не могу себе вообразить

Иисуса в виде патриарха,

выходящего из лимузина,

медленно вступающего в храм…

Не могу себе вообразить

патриарха босиком, в хламиде,

на осле въезжающим на площадь..

Не могу вообразить владыку,

ноги моющим ученикам…

СОНЕТ ОЗАДАЧЕННЫЙ

Век отрезвленье позднее принес,

Смятенье на идейном пепелище,

Где все острей о пище, о жилище

Неотвратимый ставится вопрос.

Иное проповедовал Христос:

Он не учил обогащаться нищих,

А побуждал жить совестливей, чище

В земной юдоли, в этом мире слез.

Рубить узлы – глупее нет отваги.

Есть противонаправленные тяги,

Мы между ними – словно тетива.

Боль разрешается стрелой в полете!

Бесплоден дух, когда враждебен плоти,

Без духа плоть – распутная вдова.

* * *

В конце столетья общество больное.

Прощанье с Марксом. Снова Бог и бес.

Свобода, секс, насилие и стресс.

Свердлов – палач, а бывший царь – в герои.

Знак поменяла та же паранойя?

Воскрес к процентам крови интерес…

Спасется ль новой вырубкою лес?

С небес ли ждать решение земное?

Детей рожайте! – это свет в туннеле,

Надежда на младенца в колыбели.

Всего мудрее косвенный ответ.

Я знаю – мир приблизится к здоровью

Через терпимость. Но как быть с любовью

К врагам своим?.. Не мучь меня, Завет!

ТАКОЙ ЧАС

Что геройства запал,

коли разум погиб?

Час загиба настал,

торжествует загиб.

Дурь пошла на подъем,

подняла кутерьму, —

переспорить дурдом

не дано никому.

Все наперекосяк,

потому что загиб

заразителен, как

в эпидемию – грипп.

Тут нужна чистота,

а не бомба и штык.

Белой марлей – уста,

чтоб микроб не проник.

Если снова потоп

в обезумевший век —

не сколачивай гроб:

время строить ковчег.

Будет вопль, будет стон,

но молюсь, не как Ной:

дай, чтоб мир был спасен

не такою ценой!

1993

* * *

По Румынии метельной

еле ходят поезда,

сквозняком купе продуты,

на окне рисунки льда…

Ранний сумрак в день приезда;

по проспектам Бухареста

ветер бегает с ножом,

а свобода – нагишом.

И Москва вдали озябла

и простужен Кишинев,

между ними по Европе

расползающийся шов;

ни утопий, ни гостинцев —

пофартило же берлинцам:

их края без половин,

плед, натопленный камин.

Мне не спится в Бухаресте,

наплывает холод с гор.

Возраст, время или вечность —

что за дело? Кончен спор.

Так сложилось – не свободен

от границ, от разных родин,

я работал, сам не свой,

точно мост переносной.

Был мой век – землетрясенье,

опрокидыванье глыб.

Стал милее и дороже

мир, который не погиб.

Жизнь – прыжки через пробелы,

следом память с нитью белой:

как из пены – кружева.

Кем намечена канва?

Кружевница-мастерица,

обработчица пустот,

жизнь моя, скрещенье жизней

и светил небесный ход,

а еще познанья жажда

там, где каждый из сограждан

знает холод и тепло

лучше, чем добро и зло.

Вновь с друзьями в Бухаресте

завожу о встрече речь,

потому что холод хочет

подморозить и пресечь:

мол, на все про все, пойми ты,

есть незримые лимиты

и последние разы

без прощанья, без слезы…

Бухарест, декабрь 1991

* * *

Перелетные птицы на зиму

улетают на юг.

Север нам отведен. Это нас ему

с головой выдают.

Нас Россия в рассвет по росе вела,

по лесам, где зверята.

Северянки мои на севере

и северята…

НОВЫЙ ГОД

Невидимый порог,

придуманный, условный,

твержу: не паникуй,

порога просто нет…

Но маета души,

но сердца стук неровный —

запутался в себе,

на свой ступаю след.

Мне жаль себя и вас.

В скафандрах одиночеств

по камерам квартир,

в границах государств,

дальтоники любви

и пасынки пророчеств,

пугаемся врачей,

больные от лекарств.

Когда б душа всерьез

хотела быть счастливой

не стала б, замерев,

глазеть на календарь,

где лишь обратный счет

с обратной перспективой

накликаешь себе,

как отреченье – царь.

Мгновение – твое,

ты в нем богаче Креза,

Вселенной равносущ,

мирам равновелик.

Бессмертие и смерть

всего лишь антитеза,

клубок противоборств

и таинств маховик.

За окнами судьба

как города громада,

я ей в глаза смотрю

отсюда, изнутри,

и белыми, как ночь,

штрихами снегопада

лучами вместо струн

играют фонари.

ПЕРЕДЕЛКИНСКОЕ

Сюда от станции недолго —

вдоль кладбища через мосток

тропой до дачного поселка…

Не виноват я, видит Бог!

Усталым стал и невеселым,

и рассказать хотел сосне,

что начал к будущим глаголам

примеривать частицу «не».

Полвека ждали эти сосны,

пока по свету я кружил

и сыпал пепел папиросный

(я «Беломор» тогда курил).

Теперь и сам сосной под солнцем

я среди сосенок стою,

и сколько жизней, словно кольца,

я уместил в одну свою!

Немало прожил и неплохо,

вот книги, дом, друзья, родня…

Но как поймет душа-дуреха,

что лес – он лес и без меня?

Не обещайте мне как другу,

что есть надличная спираль,

да, есть, но я очерчен кругом,

за ним – не я, иная даль…

Я подхожу к черте последней, —

а вдруг, травинку теребя,

я встречу на тропинке летней

двадцатилетнего себя!

– Привет!

– Откуда ты?

– Отсюда…

Садится солнце. Скоро тьма…

Не отнимайте веру в чудо,

Не прибавляйте мне ума!

* * *

Душа консервативна,

упряма, непряма,

как женщине – противны

ей доводы ума.

Она желает чуда

всегда и навсегда

оттуда ли, отсюда,

но сразу и сюда!

Верна себе, наивна

эфирная струя

ведет ретроспективно

к началу бытия.

В отличие от плоти

уверена: в пути

при новом повороте

начало – впереди!

Не возражай. Загадка

пристала ей сия…

А без загадок – гадко

тебе, душа моя.

СТОЛИЧНЫЕ СТАНСЫ

Я видел сто столиц, да я и сам в столице

лет тридцать, но провинциален

я, как апостол Павел, и едва ли

уже смогу перемениться.

Я в детстве жил на первом этаже,

который москвичам не по душе:

на первом жить – им требуется смелость,

но ежели второго не имелось?

Не помню летом я закрытого окна,

дверь на ночь лишь была притворена,

спал как младенец в слепоте бесстрашной

провинциальный мир одноэтажный

(сентиментальный мир, немаловажный)…

Но мысль взлетала в купол голубой

затем, что не была подавлена толпой

за неименьем толп. Без них ты гениален,

чему и радуйся, пока провинциален.

Жила-была любовь, и если к ней прибавить

закончившуюся позавчера войну,

весну и глухомань, стихи во сне – судьба ведь! —

неопытность, озноб, днестровскую волну —

получится восторг. Какие ни готовь

подробности потом, – неисправимым буду:

мне навсегда в диковинку любовь

и авиация. Да не привыкну к чуду!

Летать я не рожден, и в самолете,

прошу простить, испытываю стресс;

с недоумением смотрю на стюардесс…

под стать моей незащищенной плоти

дом на земле и в будничной заботе

не высший пилотаж, а пассажирский рейс…

Веселой молодости демон

подталкивал покинуть дом родной…

Под старость, говорят, нам хочется домой;

и я вернулся бы, но где он,

тот дом родительский, который звался «мой»?

* * *

В ту пору славную, когда

хватало пальцев на года,

когда у вольных половинок —

еще ни свадеб, ни разводов,

ни огородов, ни доходов,

ни юбилеев, ни поминок, —

богаты были я и ты

среди руин и нищеты…

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

Здесь царствовал когда-то я,

здесь были дом, семья,

моя любимая, друзья

и молодость моя.

Да, башни крепости – в строю.

Лиман и небеса…

Калитки, окна узнаю,

былые адреса.

Но время вымыло навек

и выбило из них —

как будто новый был набег —

всех подданных моих.

Такая встреча: город мой

похож и непохож,

переменился – не чужой,

но отчужденный…

Что ж,

забыв меня, моих друзей,

он, продолжая жить,

музеем юности моей

не собирался быть!

Пускай слетелась на лиман

чужая ребятня:

бежит к лиману мальчуган,

похожий на меня.

* * *

В сорок пятом зимой в комнатенке с верандой

у тети Розы жили три квартирантки —

то ли сержантки, то ли лейтенантки.

Я был младше их года на три-четыре,

мне пятнадцать стукнуло. В послевоенном мире

пел патефон за стеной в той квартире…

Из-под пилотки локоны золотые,

гимнастерки хэбэ с ремнем, как литые,

сапоги-сапожки – тук-тук – позывные.

Фронтовички призыва последнего года,

им досталась война другого, победного рода:

Бухарест, Белград, Будапешт… Из похода

кое-что перепало им: полуботинки,

шали, пудра, чулки, керосинки,

а еще открытки, картинки, пластинки…

Вечерком, как на вахту, заступали поклонники,

капитаны, а может, и подполковники,

а пока – примостились на подоконнике,

зазывают меня, начинают шутки-расспросы,

улыбаясь, одна предлагает мне папиросы,

другая сплетает и расплетает косы.

Одна говорит, чтобы я не стеснялся,

а так вот сразу взял и признался:

хоть раз с девчонкой поближе я знался?

Быстрый жар обдает меня до макушки.

Мать зовет: «Ты не слушай их. Шлюшки».

Ночью душно мне на моей подушке.

Слава богу, теперь вместо бомб – гулянки,

в кружках спирт, на газете консервные банки,

все путем, не случись с «буржуйкой» подлянки…

Шум под утро: по пьянке компания угорела.

Одна к нам шастает то и дело

за лимоном. Шинель на голое тело.

Во дворе гуляки зябко сутулятся,

офицеры в белье, словно мокрые курицы,

Хорошо, что не видно их с улицы.

Сокрушается мама: «Что за дурешки!

Без войны хотели погибнуть, как кошки…

А у той, у одной – шинель да сапожки…»

Послевоенных южных ночей лихорадка.

Жаркой гарью ноздри щекочет сладко.

Полстолетья прошло – угорелая снится солдатка…

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Компьютер, CD-rom,

дисплейные картинки —

интерактивный мир

из виртуальной мглы…

Стихи, мои стихи,

вчерашние пластинки,

проигрыватели

корундовой иглы…

Старо, я говорю,

смотри в глаза прогрессу,

а что не интернет,

то, как верлибр, старо.

Даешь евроремонт!

Да здравствует процессор!

Кружится впереди

гусиное перо…

ТАРАКАНОВА И ОРЛОВ

Последняя встреча

– Боже мой, на кого променял!

На Катькину дряблую тушу!

Любовь нашу предал и продал меня,

сгубил свою гордую душу!

Неужто, ответь, недостойна Россия

царицы, как я – молодой и красивой?

– Утеха и жар молодого огня, —

имперскому делу помеха,

а в Катьке и ум, и расчет, и броня,

державная тайна успеха.

Царицею быть не смогла б ты и дня!

…Проходят столетья:

– Ты предал меня!

«Ты предал!» —

как колокол – эхо.

– Россию не предал! —

опять говорит

прославленный,

бледный как смерть, фаворит, —

престолу служил и отчизне.

…При жизни остался без жизни…

МОЛДАВСКАЯ ПЕСНЯ

Лес дремучий, лес густой,

ни конца ему, ни края —

в лес вошел я молодой.

Шел за счастьем и судьбой,

с кем столкнулся, разминулся —

не расскажет лес густой.

Шел я с песней удалой,

а под вечер на опушку

вышел я – старик седой…

* * *

Ничего не хочу!

Я открыл эту радость под старость.

Ничего не хочу.

Замечательно, что не хочу,

что по телу течет и течет

золотая усталость,

заливая года,

как оплавленным воском свечу.

Тишина заплела

в убедительном вечном повторе

все, что будет и есть,

с тем, что было когда-то давно…

«Ничего не хочу», —

повторяет усталое море,

убаюкивает

перед завтрашним штормом оно.

НА ПЛЯЖЕ

Из волн выходит легким шагом

а вслед за ней – незримый шторм:

бледнеют море с Карадагом

от гениальных юных форм.

Во дни политики, теорий,

компьютеров, шальных забот

Бог на мгновение у моря

не зря такое создает.

Глаза мужские не тревожат

ее покой. Как за стеной,

она змеей меняет кожу —

купальник мокрый на сухой.

Сияет синь, ее лаская,

а я гляжу, себя казня:

хоть раз бы втюрилась такая

со взгляда первого в меня!

Мгновенно, как при вспышке блица,

всегда влюбиться был готов,

но, чтобы отклика добиться —

так это стоило трудов.

И вот с догадкою простою,

что жизнь напрасно прожита,

стою я перед красотою

на берегу, как сирота.

И солнце, поднимаясь выше,

уже не радует – печет,

а что до всех меня любивших

и любящих – так то не в счет!

* * *

Шептала артисту влюбленно:

– На что твой Отелло похож?

Ты не такой. Дездемону

зачем за горло берешь?

Возьми и поверь Дездемоне.

Не бойся Шекспира. Он мертв.

Спаси ее. Мир потрясенный

у ног твоих будет простерт!..

Вернулся домой смущенно:

– Над нами какой-то рок:

я вновь задушил Дездемону,

прости, я иначе не мог!

БАБОЧКА

В школьной библиотеке весна.

Бабочка на книге у раскрытого окна.

Стихи большого поэта!

Библиотекаршу просил горячо:

– Дайте его еще!

– Это все, – говорит, – больше нету!

Правда, есть в переплетах замочные скважины…

– Дайте. Все, что связано с ним, – это важно!

– Важно-то важно, но правда такая – не в честь…

.......................................................................................

– Боже мой, в этой жизни – поэзия узница!

Зачем вы мне дали такое прочесть?

– А зачем тебе, милый, гусеница,

когда бабочка есть?

ОБРАТНАЯ СИЛА

– Режиссер перепутал. Не так это было,

и Высоцкий не в тот появляется год…

– Но зато у искусства обратная сила —

в сорок первом году Окуджава поет!

– Ну а вещий Олег? Вот спешит он к Дунаю.

Неужели поэта включишь в тот набег?

– Я Россию без Пушкина не представляю —

и Олег без него – не Олег…

* * *

Ах, русская классическая проза! —

больнее не придумала вопроса:

рай невозможен по соседству с адом,

преступно быть счастливым, если рядом…

Потом нас умирать учил тиран

во имя пролетариев всех стран.

* * *

В день осенний у дома Волошина

говорю я не то что положено:

– Я тебя не увижу зимой,

Коктебель, отправляюсь домой.

Жаль, что ты – не моя колыбель;

я прощенья прошу, Коктебель.

Было лето на лето помножено

для меня, а судьбой для Волошина —

круглый год до пурги в декабре,

до последней норы на горе…

БОРИСУ ЧИЧИБАБИНУ

…Есть в Крыму Коктебель,

там была наша жизнь хороша —

Сном развеялся Крым с Коктебелем.

Б. Чичибабин. Кириллу Ковальджи

Говорить по душам все трудней в наши душные дни.

Доверяю стихам, но приходят к поэтам они

С каждым годом все реже и реже.

Пусть ползет полосой за волной серой гальки накат,

Как подаренный грош, за щекой – сердолик и агат

Все еще бережет побережье.

Я охотно отдам за хохлацкий купон по рублю,

Лишь бы встретиться нам – вдалеке я молюсь и молю

О всевышне дарованном часе,

Долгожданном, когда кипарис заволнуется весь,

Тиражируя весть, что Борис Алексеевич здесь,

С Лилей он на заветной террасе.

Те же розы, кусты тамариска и россыпи звезд…

Море, знаешь ли ты, что Россия – за тысячу верст,

Что твой берег – уже зарубежье?

Думал ли Коктебель, дом Волошина и Карадаг,

Что граница, кромсая страну так и сяк,

Побережье на ломти нарежет?

Катастрофа, державный склероз, но не верится мне.

Как и Вы, я прирос к этой вечно несчастной стране.

Не согласен я с горем, хоть режьте.

И пока я живу и дышу – наяву и во сне

Неустанно ищу у расколотой чаши на дне

Я последнюю каплю надежды.

Как нам быть, дорогой, с разделенной и горькой страной?

У нее на большой глубине есть запас золотой,

С оскуденьем нельзя примириться.

А во мгле у поэтов есть свой нерушимый союз,

Потому на земле никаких я границ не боюсь,

Как велят нам бессмертные птицы.

МОСКВА-93

…и Москва стала призрачной,

нереальной и странной,

большевицкой и рыночной,

русской и иностранной,

офисной и палаточной,

нищенской и роскошной,

набожной и припадочной,

выморочной и киношной,

с цоколем без Дзержинского,

с митингами и без оных,

с долларами и джинсами,

в звездах, рекламах, иконах, —

для сыновей и пасынков

стала мудреной и муторной,

но бережет за пазухой

завтрашний день компьютерный.

* * *

Осень свинцовая эта

невыносимого года,

горе с Садовым кольцом —

улица без перехода,

красные знаки запрета,

бред с безысходным концом.

Этим Кольцом неразорванным

бродим в поисках брода

снова по разные стороны

улицы без перехода, —

это московская мука —

щуриться близоруко,

маяться друг без друга,

не разрывая кольцо:

прочность порочного круга,

бешеная центрифуга,

чертово колесо…

CHERCHEZ LA FEMME

Роковые женские судьбы двадцатого века…

Жены, подруги, соратницы…

Александра Федоровна, дети и бывший монарх —

всем погибель в Ипатьевском доме.

Клара Петаччи с любовником дуче —

расстрел и повешенье вниз головой.

Ева Браун выходит за Гитлера,

чтоб назавтра на пару покончить с собой.

Чета Чаушеску – старик и старуха

торопливо расстреляны в день Рождества.

Александра, Клара, Ева, Елена —

власть, любовь и совместная точка в конце.

Воцарились две Нади в Кремле,

одна, еще молодая,

грозному мужу смерть предпочла,

другая при непохороненном муже состарилась,

упал на колени Жаклин окровавленный президент,

Цзян Цин убивает себя – вдова великого кормчего,

Кто еще и когда?

Может, больше никто не успеет

в этом веке – конец ему скоро…

Я гуляю по набережной Коктебеля,

ранний вечер, луна плывет одиноко,

грохотание модного рока, миганье огней —

танцплощадки огромная раковина

совершенно пустая, но вот в середину

выбегает джинсовая девушка,

извивается стеблем, руки воздев,

танцует сама для себя

одинокая под одинокой луной…

Что ее ждет? Что задумали звезды?

И СЕГОДНЯ

Со всех сторон Достоевский

сует мне свои сюжеты…

– Простите, Федор Михайлович,

но Вам потакать не желаю,

не желаю я быть героем

гениальных русских трагедий —

пусть считают меня идиотом!

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Я дверь открыл. Освободил раба.

Но находил другого непременно

То под кроватью, то в шкафу. И стены

Твердили, что не кончится борьба.

Я люк открыл. Обшарил погреба:

Рабы там жмутся, преклонив колена…

Я выгнал их. И, наконец, из плена

Я вывел мысль. Колпак смахнул со лба

И в поле выбежал. Перегородки

Не отстают. Кустарники – решетки,

Заря к тому ж включает красный свет…

Но вам-то что? Я тих и дружелюбен.

А на свободе вор, ублюдок, люмпен —

Все, для кого в душе запрета нет.

УДИВЛЕНИЕ

Это так удивительно, что не только я,

что и без меня, что и после меня,

что и до меня, что всегда и все,

хоть единственный я – это я.

Поцелуй, апельсин, морская волна,

песня, слово, женская грудь,

память, мысль и бессмертный след…

Как же так на земле – без меня?

Я сейчас, я теперь, я вот здесь

или здесь, где со мной переносится ось

мировая, – куда б я ни шел.

Я – как все, и я – не как все.

Смерть бывает со всеми, кроме меня…

Повтори про себя. Раздели это чувство со мной.

* * *

Жизнь вначале – пейзаж

с дальней горной грядой,

все – вдали, впереди,

ничего – за спиной,

ширь зовет, бесконечна, желанна…

А когда наступает

седая пора,

придвигается прошлое,

словно гора,

даль стирается кистью тумана.

Так встречайте меня,

без подробностей дня,

с горной высью переднего плана!

* * *

Что нового в конце тысячелетья?

А ничего. Я также уязвим

По-глупому. В раскинутые сети

Вновь попадаюсь, как тупой налим.

Что век и память? Байты на дискете?

Что сберегаем и зачем храним?

Бег времени больней всего на свете,

Когда ты замкнут в нем и нелюдим.

Прогресс? Но у любого пациента

В «Истории болезни» хеппи-энда

Не существует, как там ни лечи.

Куда мы шли? Куда я шел? А эти

Куда ведут? В дверях тысячелетья

Незапертых – опять ищу ключи…

2000

СВОЁ ЛИЦО

– У Адама ни детства, ни отрочества,

мамы не было, нет и отчества…

– Не в рождении суть, а во взрослости,

где ты в фокусе дан, —

так Христа в совершенном возрасте

в Иордане крестил Иоанн.

Апогей человеческой личности,

дух и плоть

и любви торжество;

остальные года – количество:

«до того» и «после того».

Как все лучшее в доме – для праздника,

так готовится неспроста

для бессмертия:

лик – от праведника,

от возлюбленной – красота.

Бытовая изменчивость облика

лишь для зеркала…

Будешь цвесть

во сверхпамяти и за облаком

в главном облике,

если он есть.

И сотрутся подробности прочие,

чтобы ты не предстал в неглиже…

Образ твой в своем средоточии

вознесен над смертью уже.

* * *

В гаданье видите резон

и ждете от судьбы подачки? —

тогда проваливайтесь в сон

и допивайтесь до горячки, —

скрестите ноги на полу

или садитесь на иглу.

А я люблю, и день мой ярок,

готовлю сам судьбе подарок,

свой знак в грядущее введу,

как в гороскоп – свою звезду.

* * *

Какая-то странная речка:

текла, упорно текла, —

до моря, до цели конечной

шагов двадцати не дошла.

Не так ли с людьми происходит?

Остался последний бросок —

и вдруг ничего не выходит,

уходит удача в песок.

Но нет, – потерпев пораженье,

неявный реванш берет,

подпочвенным продолженьем

просачиваясь вперед.

Угодны судьбе своевольной

не те, так другие пути,

и можно подземно, подпольно

до синего моря дойти.

* * *

Я особо чувствителен к ожиданиям,

к ожидающим, ждущим, надеющимся,

потому то снится мне ангел страдания

над окопами, бомбоубежищами,

Помню я матерей безутешными,

судьбы надвое перерубленными,

крыши брошенными, ночи кромешными,

и возлюбленных

погубленными…

Перемелется все, переплавится…

Но глаза, которые ждут,

все по-прежнему сердце жгут.

С этой слабостью мне не справиться.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?