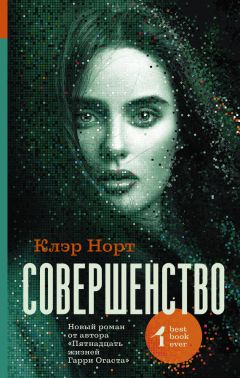

Текст книги "Совершенство"

Автор книги: Клэр Норт

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Его руки, сцепленные на краю стола, с побелевшими костяшками пальцев, красные глаза с наворачивающимися на них слезами, он их смаргивает, не шевеля руками, чтобы смахнуть соленую влагу, когда она потекла у него по щекам.

– Я неудачник, так что к черту тебя, кто бы ты ни была, и к черту правду!

Он рывком перегнулся через стол, одной рукой вцепившись мне в глотку. Я инстинктивно схватила вилку, готовая вонзить ее ему в глаз, в шею – что подставит. Но рука его не сжалась, просто задержалась там, готовая к действию, его тело напряжено в неловком изломе, опираясь на левый локоть, по щекам текут слезы.

Все кафе уставилось на нас, кто-то взвизгнул, кто-то сказал: вызовите полицию.

Он застыл в таком положении, а я держала в руке вилку и гадала, врезать ему или нет, слезы катились у него по щекам, губы шевелились, он ничего не говорил, ничего не делал и, наконец, медленно отпустил меня. Он разжал пальцы и тяжело опустился на стул, сдерживая себя, обхватив руками грудь, и беззвучно плакал.

Вот так мы и сидели.

Все заведение таращилось на нас, а когда он так и не пошевелился, посетители отвернулись.

Тишина, лишь у Луки текут слезы.

Тишина.

Я положила вилку обратно на стол и сказала:

– Вы хороший человек.

Лишь еле слышный плач, легкое всхлипывание человека, превратившегося в тряпичную куклу.

– Забавно, какие поступки мы совершаем, когда кажется, что никто их не запомнит, – задумчиво произнесла я. – Иногда так и подмывает врезать прохожему на улице, чтобы просто посмотреть, как все выйдет. Это как в кино? Или переспать с парнем, с которым, вообще-то, делать этого не надо бы, но черт с ним, давай, сегодня, лишь сегодня. Или украсть что-нибудь в магазине. Пакетик чипсов, плитку шоколада, ничего особенного, ничего такого, что нанесет убыток, но… ладно. Нарушать правила. Совсем чуть-чуть. Вот сегодня. Почти всегда люди останавливаются. Останавливаются потому, что думают, что их поймают, или оттого, что боятся. Или потому, что просыпается совесть и шепчет: если нарушишь это правило, то разрушишь веру, на которой зиждется общество. Ты не боишься угодить в тюрьму – в том смысле, что, наверное, боишься, но больше всего ты боишься мира, в котором любой может на тебя напасть, когда ты идешь мимо. Или мира, в котором собственность тебе не принадлежит, а самое главное – это мощь, власть и воля к действию. «Хорошее» – такое же растяжимое понятие, как и любая ценность, навязанная человеком на протяжении столетий. Хороший: правильный или верный. Высокого качества. Приятный. Милый. Добродетельный, достойный похвалы. Он хороший, вот этот. Ведет справедливую войну. Хороший: хорошие жены, хорошие дочери, хорошие экономки, хорошие женщины на своем месте. Хороший: сжигающий ведьм. Хороший: ловящий воров, швыряющий наркоманов за решетку, взрывающий себя во имя… чего угодно. Аллаха или Иисуса, Вишну или Иеговы, у каждого свой бзик. И каждый, неважно, кто, в какой-то момент слышит призыв: давай, давай, давай, скажи это, сделай то, ударь сюда, разбей вон там, давай! Обычно они останавливаются, а если нет, то потом вспоминают свои делишки и сгорают от стыда.

Я перегнулась через стол, залезла к нему в карман куртки и вытащила оттуда диктофон. Включила его. Положила между нами. Села на место. Он наблюдал за всем эти, затаив дыхание и подавив всхлипывания.

– Две заповеди, – задумчиво произнесла я. – Познай себя и узнай всех остальных. За неимением никого, кто бы знал меня, кто бы подхватил или поднял меня, скажи мне, права я или нет, за неимением никого, кто бы очертил мне границы, приходится самой их очерчивать, иначе я ничто, просто… растворенная жидкость. Познай себя. Но находя определения без… обыденных понятий, формирующих тебя, – мамы, папы, сестры, возлюбленного, работы, хобби, занятия, дома, путешествий – без ограничений места или общества, я могла бы определить себя как угодно. Я – дыхание. Я – милосердие. Я – море. Я – знание. Я – красота. Я – совершенство. Я… все на свете. Тогда кто же я? Я гляжу на мир, и он кажется чем-то далеким, тем, что я вижу из окна мчащегося поезда. Вон там женщина засеивает поле, вот тут ребенок машет с платформы, вот здесь мужчина чинит машину на обочине. Я двигаюсь, и мир пролетает мимо, неприкасаемый. Но в созерцании и движении я обретаю воспоминания, и они становятся мной. Другие меня не помнят, так что остаюсь лишь я. Вы пытаетесь запомнить меня по словам и запоминаете лишь слова, не меня. Я становлюсь бесплотной. Не знаю, куда я стремлюсь, но продолжаю свой путь, окруженная рассказами других людей, поглощая их, и по-своему, хотя они и не я, эти люди становятся мною. Я просто… путешествую. Ничего больше. Я – это я. Раньше я думала, что в людях нет ничего хорошего, одни лишь законы и страхи. Но вы – хороший человек, Лука Эвард. Вы человек хороший.

С этими словами я встала, выключила диктофон, подвинула к нему, оставила на столе чаевые и ушла.

Глава 88

Бег.

На самом деле вредный спорт. Жестоко бьет по коленям. Говорят, что бег – это самый дешевый спорт из всех, но хорошие беговые туфли в наши дни стоят недешево

австралийские аборигены совершали пешие походы как ритуал вступления в зрелость, причем босиком, под звуки песен, и им не нужна была дорогая обувь

а что было на Фидиппиде, когда он бежал в Марафон?

Я бегу из

я бегу в

бегу в той край, где я свободна

свобода от мысли

Лука Эвард хватает меня рукой за горло и плачет, и забывает, а я несу память о том, что он сделал, туда, где его нет, и это

прекрасно

другая часть путешествия.

Его путешествия, но я совершу его за Луку лишь в этот раз. Я совершу паломничество, на которое у него не хватит духу решиться.

Смотрю на ту сторону лагуны.

Считаю удары сердца

и останавливаюсь.

Понимаю, что мне не надо считать. Больше не надо.

Глава 89

В Индонезии монах сидел на столбе.

Что ты там делаешь? – спросила я.

Я – человек на столбе, ответил он. Я сижу на столбе, чтобы быть ближе к Богу.

А как ты ешь?

Каждый день бросаю вниз корзину, мои преданные последователи наполняют ее едой, а потом я ем.

А как ты справляешь нужду?

А стоит ли об этом спрашивать?

Мне просто интересно.

Снимаю штаны и облегчаюсь через край.

А как ты спишь?

Я осторожно нахожу равновесие и привязываю себя. Хотя теперь сна мне нужно все меньше.

А зачем ты там?

Я же сказал: чтобы быть ближе к Богу.

А зачем?

Чтобы обрести путь к духовным истинам.

Зачем?

Чтобы я смог отправиться в рай.

Но здесь, внизу, люди страдают и умирают. Горят леса и беснуются моря, почему ты не помогаешь?

Я помогаю. Я указываю им путь. Знаешь, тебе как-нибудь неплохо бы залезть и пожить на столбе. Материальные вещи лишь привязывают тебя к жизни, а эта жизнь есть страдание. Насколько лучше стала бы жизнь, если бы мы все сидели на столбах.

А насколько лучше стала бы жизнь, если бы мы все вместе помогали друг другу строить столбы?

Вот именно! Теперь ты понимаешь!

А как же книги? – спросила я, потому что находилась на этапе изучения. Книги ведь материальны. Если я ими владею, то я ведь страдаю?

Если ты их желаешь, то да, они тебя ограничивают!

Но в них содержится знание мира. Кто знает, однажды кто-нибудь, наверное, напишет книгу о тебе.

Надеюсь, что нет! Ему бы куда лучше сидеть на столбе.

Я подумала над его изречением, а потом сказала: брось мне свою корзину, я дам тебе немного еды.

Никакого мяса, ответил он, опуская вниз синий пластиковый мешок. И никаких шипучих напитков.

Я приняла опущенный мешок, потом потянулась и обрезала державшую его веревку, взяла мешок и зашагала прочь.

Эй! – крикнул он мне вслед. Ты что делаешь?

Да сама не знаю, отозвалась я. Но, по-моему, что-то хорошее.

Паломничество: путешествие к святым местам.

Паломник: путешественник или странник, чужеземец в чужой земле.

Крестоносцы: паломники с мечами, пытавшиеся завоевать Ближний Восток.

Хадж: паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Шахада, намаз, закят, ураза, хадж.

Возможно, и приятно сказать, что я паломница, но приглядевшись, считая белые водовороты, когда правоверные обходят кругом священный камень в Мекке, глядя, как фанаты визжат на премьере фильма, слушая стариков, сидящих на скамейках у берега моря и вещающих, что все меняется, и это нормально…

вот зараза, тогда кто же не паршивый паломник в конце-то концов?

Я бегу, и пробежка приводит меня к гостинице «Маделлена», где мне кажется, что я краем глаза вижу Байрон, выходящую из водного такси, но когда оборачиваюсь, ее уже нет.

Глава 90

Обратный отсчет до Армагеддона.

Нелегко инсценировать правдоподобную угрозу взрыва, когда тебя забывают. Мои первые две попытки убедить венецианскую полицию в том, что я сумасшедшая, твердо решившая взорвать гостиницу «Маделлена», ни к чему не привели. Наверное, принявший мой звонок забыл подробности к тому моменту, когда ринулся докладывать начальству. Возможно, они получали куда больше звонков от психов, чем я рассчитывала. Тогда я написала хорошее, запоминающееся послание печатными буквами. Оно включало подробное описание собираемого мной взрывного устройства и гласило, что все реально, все очень реально. Если там появится Клуб двухсот шести, я их всех поубиваю.

Ответа не последовало, а когда на следующее утро я отправилась осмотреть гостиницу, то не увидела ни малейших признаков того, чтобы кто-то воспринимал угрозы всерьез.

Гоген, разумеется, оказался в курсе всего.

Сообщение по файлообменной сети:

Прошу Вас, прекратите свои нелепые выходки. Мероприятие состоится, хотите Вы этого или нет. Мы поймаем Байрон, если она появится.

После этого мне оставалось только плакать.

В гостинице я фотографировала горничных и официанток, вырезала из гламурных журналов фотографии идеальных знаменитостей, уже приезжающих в город. Я пощипала карманы одного из охранников и нашла закатанное в пластик мое фото с описывающими меня словами, заповедь для запоминания если и не моего лица, то хотя бы попытки его изучить.

На оборотной стороне оказалось старое, зернистое фото Байрон. Она скорее всего будет в парике, говорилось в инструкции. И в очках. И с зубными протезами. И в другой одежде. Она будет старше. Если вообще появится. Если она не подошлет кого-нибудь вместо себя. За исключением этого ее легко будет опознать, верно?

Я оставила это себе, дабы помнить о своей цели, и занялась другими делами.

Три контрольных подхода к гостинице за четыре дня до мероприятия.

Подход 1: как потенциальная постоялица, разодетая в настолько пышные наряды, какие мне только удалось украсть вкупе с персональными данными Авеле Магальхэс, стянутыми с ее мобильного телефона. В свое время Авеле подвизалась в маркетинге, но три года назад вышла замуж за богатого угольного магната и бросила работу ради светской жизни, отнимающей массу времени. Обзавелась «Совершенством» два с половиной года назад, достигла совершенства четыре месяца назад, обожает процедуры, обожает то, какой эффект они на нее оказывают, после них чувствуешь себя, словно… О, после них я чувствую себя собой.

Моя легенда сработала без малейшего сбоя, и я внимательно изучила гостиницу, впорхнув туда в белой не-совсем-меховой шубе, высоко подняв голову, и в туфлях, неудобных для стремительного входа. Металлическая лестница с ажурными перилами в главном вестибюле, через несколько ступеней разделяющаяся на извилистые ответвления, похожие на лепестки тюльпана. Над ней пролет, украшенный имитацией чего-то известного своим отношением к убиенному стрелами святому Себастьяну. Внизу – ряд сохранившихся с семнадцатого века лифтов, отделанных зеркалами с серебряными амальгамами, одновременно влекущими и отвращающими от того, чтобы взглянуть на свое отражение и поразмыслить о себе. Вход на верхний этаж только с помощью особого ключа (украденного у старшей горничной), из подвала есть выход на частный причал, где постояльцы могут сразу сесть в водное такси.

Я проехала в лифте до самого верха и не успела и шагу из него сделать, как дорогу мне преградил охранник, сюда нельзя, мэм, весь этаж зарезервирован.

Я сделала хитроумный обманный ход, воскликнув:

– Я прибыла на встречу с мистером Перейрой-Конроем!

И, разумеется, выяснилось, что весь этаж зарезервирован для Рэйфа и его свиты, но как я вообще попала туда без ключа?

– Его здесь нет, мэм, – начал было один из охранников, а я шипела и испарялась, после чего нажала кнопку нижнего этажа, и пока закрывались двери лифта, они даже не успели прийти в замешательство, прежде чем начали все забывать.

Этажом ниже царили черные ковры, серебристые двери, легкое дуновение теплого воздуха приятно согревало после промозглой мороси на улице, по потолку и полу вились совсем недавно проложенные кабели. С высокомерной самоуверенностью я заглянула во все открытые двери, приметила телекамеры и людей в черном, женщин со штативами и блокнотами, апартаменты, где устанавливались яркие софиты для интервью с великими, известными, знаменитыми и богатыми. Как вам нравится быть совершенными? О, очень нравится, это самое лучшее чувство на свете!

Танцевальный зал в стадии подготовки. Низкий потолок, от самого входа стремительно переходящий в купол из стекла и стали, викторианская пристройка к старому зданию, повсюду черные стальные своды, заделанные в стены, словно кто-то захотел соорудить теплицу, но на полдороге передумал и решил возвести церковь. Трудно заметить гламур в людях, крепящих на стенах бутафорские бархатные портьеры и монтирующих из легкой стали помост для оркестра. Инструменты на полу, кабели на потолке, но через несколько дней здесь все станет вполне

идеальным

для гостей

Идеальный: без изъяна.

Меня заметил охранник, и на этот раз у него хватило ума полезть в карман, где лежала моя маленькая, закатанная в пластик, фотография, поэтому я развернулась и пустилась бежать вниз по лестнице, усеянной лепестками тюльпанов, мимо ожидавших постояльцев, по улицам Венеции в своих дурацких туфлях, снежок в украденной шубке.

Подход 2: наладчица. Наряд куда проще. Черные джинсы, черная футболка, кожаный ремень, набор инструментов, моток изоленты. Проход: везде. Охрана: совершенно равнодушная. Я тщательно обследовала всю гостиницу с чердака до подвала, все служебные помещения и лестничные клетки. Сфотографировала главные щитки электроснабжения, серверные концентраторы, стащила себе еще ключей, стянула пару мобильных телефонов, слонялась там без малейших помех почти два часа, пока, наконец, перегруженная информацией, не упаковала свою добычу в пластиковый пакет и не выбралась на улицу через служебный вход.

Мысль: если все так легко удалось мне, насколько же легче все удастся Байрон?

Подход 3: остался один день, и когда я входила в синей униформе горничной, мне показалось, что я заметила… но нет, легко вообразить себе подобные вещи. Байрон не может остаться скрытой от посторонних глаз, не от людей Гогена, не от меня, она, конечно, профи, но не настолько же. Человеческий ум – это подверженный ошибкам и промахам механизм, чтобы на него целиком полагаться, и все же нет, сложность, сложность в простых словах, изобилующих значениями, которые сосредотачиваются.

Продержалась сорок минут в роли горничной, прежде чем кто-то, кому положено было знать, увидел меня и совсем не узнал, а потом крикнул:

– Эй! Вы кто такая, черт подери?!

Что хорошо в облачении горничной – так это прекрасные мягкие туфли. Он оказался из начальства, весь в коже и с туго завязанными шнурками. Я ускользнула от него совершенно безболезненно.

Глава 91

Ну, вот и он.

Конец пути.

Или начало, в зависимости от того, как посмотреть.

Hin und zerück – туда и обратно.

Поезд доезжает до туда, где кончаются рельсы, и я схожу, а однажды я смогу снова сесть в него и вернуться домой, и путь окажется другим и одновременно тем же, как и я.

Вечер в Венеции. Я останавливаюсь на нейтральном наряде – изящном, но неброском платье для коктейлей. Подсыпаю снотворное в бокал женщине-фотографу с доброжелательным лицом, присваиваю ее камеры и документы, сажусь в речной трамвайчик и еду на мероприятие.

Что смешного даже на самых несмешных мероприятиях:

• Избирательная слепота. Гость на большом приеме должен научиться не воспринимать находящуюся вокруг него прислугу. Официантов и официанток, охранников, распорядителей, поваров, музыкантов, техников – все они сливаются с фоном. Вечер принадлежит тебе, существуешь только ты и твои друзья, и навязчивость чужих любопытных глаз, не принадлежащих к твоему миру, лучше всего игнорировать как нечто вообще неживое.

• Бутерброды-канапе. Смешно. Манго со Шри-Ланки, икра из России, полоски банановых листьев самолетом из Кералы, таиландский рис, норвежский лосось, австралийское вино, китайские кальмары. Небольшая империя взлетела и пала в названии кушанья размером не больше, чем кружок, образованный большим и указательным пальцем, стоимость: семнадцать долларов за кусочек.

• Музыка. Не слишком хорошая, не слишком плохая. Моцарт игрив, Бетховен чуть более страстен, чем следует. Русские хорошие мелодисты, но иногда вызывают слишком много чувств, британцы впадают в пафос. Что-нибудь нейтральное. Что-то, чем бы все могли восхищаться, но никто в это не вслушивался, поскольку красота заключена в самом слушании, в нарастающей сложности, в развитии сюжета, а на приеме ни у кого на это нет времени.

• Речи. Добро пожаловать все, для нас большая честь, что вы смогли прийти на (икс). Я тут говорил с (имя) о том, чего от меня ждут сегодня вечером, и он сказал (вставить шутку). Нет, а если серьезно, то сегодняшний вечер посвящен (предмет) и, разумеется, вам, и в честь этого вас ждет масса интересных сюрпризов, включая (икс), (игрек) и, конечно же, (зет).

• Если бы я так же могла забывать речи, как забывают меня.

• Фонтаны с шампанским: перевод хорошей выпивки.

• Ледяные скульптуры, медленно тающие в каменные чаши.

• Прически: сколько женщин в восемнадцатом столетии погибли от того, что их огромные парики и сложные сооружения на голове вспыхивали от горящего воска свечей? Сегодня угрозы замысловатым прическам состоят лишь в низких притолоках дверей, внутренней отделке салонов машин и неспособности обладательниц подобных шедевров кивать.

Щелк, щелк, сделай фотку, вы смотрите на меня? Замрите, улыбочку, покажите зубки, от улыбки больно, вы – ваша улыбка, и щелк, прекрасное фото, спасибо, спасибо вам огромное…

Прибывает кинозвезда, которая подписала спонсорское соглашение с ювелиром в США. Стоимость бриллиантов у нее на шее: приблизительно семь с половиной миллионов долларов. В былые дни меня бы это заинтересовало, но не сегодня. Не сегодня.

Я поворачиваюсь и фотографирую, щелк-щелк, дорогая, прекрасно выглядите. Тут повсюду камеры наблюдения, но чтобы меня найти, нужно меня искать, нужно помнить, что искать, и знать, что ищешь. Еще фотка, еще поворот, разве на нем не он, разве она не где-то еще, и вот появляется Рэйф, аплодисменты с порога, о Рэйф, вы потрясающи (щелк-щелк), расскажите нам, как вам это удалось (щелк-щелк), он улыбается и жмет руки окружающим его совершенным людям и отвечает:

– Я никогда не терял веру в себя.

А я, по-моему, теряла, щелк-щелк, туда-сюда. Я шла вперед, я шла назад, прошла через пустыню и обнаружила, что жажду, стояла на рельсах и поняла, что боюсь поездов, боюсь путешествовать, но все же странствовала, все бросила, снова все потеряла, пока не осталась лишь я сама.

– Рэйф – что на вас? «Гуччи». Ах, да, конечно! Разумеется, «Гуччи», а часы от?..

Гоген у него за спиной. Его взгляд на мгновение задерживается на мне, и он тотчас же лезет в карман. Бедный Гоген, вас беспокоят ваши же реакции? Вы видите в толпе женщину и сразу же думаете: «Это она?» Тревога, наверное, прямо-таки убивает вас. Но у вас по-прежнему мое фото, так что я отворачиваюсь, пусть меня поглотит толпа гостей, вы забудете, что видели меня, хотя фото у вас в руке не даст вам покоя, вы его сняли для меня? Возможно. Возможно, что так. У вас прекрасная возможность его задействовать.

Где же Байрон?

Поворот, шелк-щелк. Нигде не видно ни Луки, ни Байрон.

Где она?

Здесь весь Клуб двухсот шести, элита элит, все двести шесть человек, красивейшие из красивых, щелк-щелк. Она, чья кожа горит золотом («Я отправилась на подрумянивание лица… врач обжег меня… вы что-нибудь знаете?..»). Он, чья улыбка сияет серебром (отбеливание зубов: применение перекиси мочевины, распадающейся во рту на перекись водорода (использовалась для обесцвечивания волос) и мочевину (обычно выводящуюся с мочой). В стародавние времена богатые мужчины и женщины натирали зубы углем для создания видимости гниения зубов, тем самым демонстрируя, что им доступны дорогие продукты, такие как сахар.)

щелк, щелк

я – знание

я – это я

щелк, щелк

мир вращается, а я стою на месте

Смотрю вверх, и там вся анатомия танцевального зала, вперед! Слева, на балконе номер один, фотографы с камерами, берущие интервью у избранных красавиц и красавцев из Клуба двухсот шести, сейчас там мужчины, по-моему, игрок в гольф, скрестивший руки так, чтобы можно было получше рассмотреть его часы (спонсорство, ничего броского, и посмотрите, можно узнавать время!)

посередине, на балконе номер два, разминается акробат, наяривает струнный квартет, та-ра-ри, та-ра-ра, джаз, конечно, попозже, когда они танцуют, все из Клуба двухсот шести знают, как это делается

справа, отделенный красным занавесом, пульт управления, я помню его по второму подходу, собрание усилителей и осветительных реостатов, кабелей и электрических розеток, не совсем в духе семнадцатого века проводить в древних каменных стенах трехфазный силовой кабель в шестьдесят три ампера, не стыкуется он с венецианской эстетикой, так что спрячьте его, выключите свет, а я посмотрю, подняв камеру вверх, чтобы скрыть лицо

щелк

и, по-моему, замечаю, как занавес дергается.

Как бы я это провернула, будь я на месте Байрон? Как бы я сюда пробралась?

Я не в первый раз чувствую восхищение ею, запоминающейся и невероятной шпионкой.

Я собираюсь уходить, следуя чутью, своему острому, профессиональному чутью

и замечаю Филипу.

Конечно.

Стоящую в дверях.

Кто-то принимает у нее пальто, она улыбается, и сразу же

это бросается в глаза

у нее в улыбке появляется что-то не то.

Филипа? Мой голос. И не мой. Мой голос – сильный и уверенный. Слабый голос, глас ребенка. Филипа?

Она взглянула на меня с двух маленьких ступенек, ведущих в зал, когда ее обступили могучие и прекрасные, и улыбнулась широкой, белозубой и дружелюбной улыбкой, сказав:

– Прошу прощения, по-моему?..

Она умолкает. Ей кажется, что мы где-то встречались, но, возможно?.. Напомните, как вас зовут…

– Меня зовут Хоуп, – ответила я. – Вы подарили мне браслет…

Я смотрю на ее запястье, но ленты Мёбиуса там нет, вместо нее – что-то массивное, из белого золота, инкрустированное рубинами.

– Конечно! Хоуп! Простите, как глупо с моей стороны, рада вас видеть!

Она спорхнула вниз по ступеням, взяла меня под руку, потащила за собой, воскликнув:

– Со всеми этими камерами я было приняла вас за другую! Как у вас дела?

Ее голос, высокий и беспечный, как флейта, поющая песнь любви.

– Прекрасно. Я… а почему вы здесь?

– А почему бы мне здесь не быть? Это большое событие для моего брата, да и не только, все так важно, как вы думаете? Реальная возможность обратиться к высоким стремлениям всех, принести пользу. Я очень горжусь всем, чего мы достигли, но всегда предстоит еще так много сделать.

Ее шаги вывели нас в центр зала, к фонтану с шампанским, к легким облачкам пара, исходящим от ледяной скульптуры Афродиты, призывно приникшей к вооруженному длинным копьем Аресу, нос у нее начинает таять, капли стекают у него по рукам в стиле… кого-то…

– Филипа, – произнесла я, крепче прижимая к себе ее руку. – Здесь Байрон.

Она метнула на меня быстрый взгляд, не переставая улыбаться, задержала его на мне и весело воскликнула:

– Эмпирически или физически?

Шутка. Обращает все в шутку.

Я еще крепче прижала ее к себе, пока пальцам не стало больно, она чуть нахмурилась, пытаясь высвободить руку, но я вцепилась в нее и прошипела:

– Что они с вами сделали?

– Сделали со мной? – удивилась она в ответ. – Ровным счетом ничего! Позвольте, мне руку больно.

– Филипа, кто я?

– Вы – Хоуп, сами сказали.

– А когда мы в последний раз встречались?

– Я… ну, видите ли, я встречаю так много людей.

– Ним, больница, люди на койках, «Совершенство», процедуры…

– Ах, да, там все разрешилось.

Я вцепилась ей в руку так, что она ахнула.

– Какого хрена они с вами сделали?

Ответ уже знаю.

– Отпустите же меня!

Она вырвала руку, чуть отшатнувшись назад, это сцена, мы сейчас в центре внимания, люди начинают смотреть, охрана начинает смотреть, так нельзя, надо двигаться, черт, черт, черт!

Я прижала камеры к груди и бросилась бежать.

Что теперь?

Сидеть в женском туалете и плакать?

Когда ты одинок, нелегко представить небольшую эмоциональную перспективу. Как у ребенка, каждая ссадина жжет сильнее, каждая ранка кровоточит, словно из самого сердца. Набитые шишки не придали мне силы. Общество так и не научило меня, как нужно прятаться.

Да наплевать.

Хватит реветь.

Хватит считать, я – мои ноги!

Я – мои ноги в черных ботинках, когда я бегу по гостинице, я – справедливость, я – отмщение, к черту этот мир, если он думает, что может так со мной поступать, к черту его, если он думает, что я не знаю, как врезать в ответ, если он думает, что я лягу и умру, мой отец смотрел в глаза убийцам, моя сестра рассечет поганую башку зла световой саблей, и я

Хей, Макарена!

Стану всем, что я есть.

Ну же!

Вверх по лестнице к аппаратной, поднырнуть под красную преграду, отделяющую ее от меня. На лестнице – никакой охраны, прямо удивительно, два дня назад она здесь была, когда я выступала в роли наладчицы, но теперь исчезла, все брошено, вот интересно (вовсе нет), наверх к деревянной двери, поставленной для мелкой породы в стародавние времена. Замок старый, слишком громоздкий, чтобы его вскрывать, но я сбила его кухонным ножом и пробралась внутрь.

Балкон размером с мою детскую спальню. Низкий каменный потолок, очертания каменного цветка, распускающегося над дверью, тень древних красных кирпичей, положенных поверх него человеком в соломенных сандалиях и шляпе с широкими мягкими полями во дни оспы. Красный занавес, отделяющий его от танцевального зала, с узкой щелкой посередине, через которую можно подсмотреть за прекрасными людьми с их идеальными жизнями, глядеть и поражаться, они танцуют, танцуют, танцуют.

Баллончик с перцовым газом в моей сумке от камеры, который охранник принял за кассету с пленкой (смешно, мы в цифровом веке, вернись в школу, дурачина!). Я огляделась, но Байрон там не оказалось, конечно же, нет. Гоген знает, что она нагрянет, охрана усилена (но я просочилась), она не сможет прорваться за дверь (но я же здесь, а где охрана), может, ее уже на самом деле схватили (хей, Макарена!) и

Я начинаю успокаиваться.

Беглый осмотр аппаратной.

усилители, пляшущие спектры на дисплеях, показывающие пиковый уровень сигнала, поступающего в систему от струнного квартета

радиостойки, пока на нуле до начала речей

небрежность – еще и концентраторы для радиосвязи службы безопасности, их совершенно точно нужно охранять, странно, что это не делается

стойки с реостатами и кабели, большие красные клеммы, толстые медные провода в черных тубах, все прекрасно, прекрасно, все…

две фотографии, пришпиленные к стене

Мне так хочется, чтобы все обошлось, что я почти случайно их замечаю.

Женщина с лицом, обращенным вниз и чуть в сторону, словно пойманная на лжи. За ее спиной солнце, наполняющее ее курчавые темные волосы красноватым ореолом. Еще одно фото: она смотрит прямо в объектив, но, кажется, его не видит, внимание сосредоточено на чем-то еще, и это было в Сан-Франциско, я узнаю сзади интерьер интернет-кафе. Байрон следила за мной, или это фото из более раннего времени, когда мы друг другу доверяли?

Женщина, спящая в кресле. Или по крайней мере, наверное, спящая, надеюсь, что спящая, два электрода введены ей в череп, на шее пара больших очков, которые вот-вот наденут. На языке закреплен датчик, она похожа на покойницу, вся эта технология, которую я никак не вспомню

Хей, Макарена!

которую я, возможно, не хочу вспоминать

она – это я.

А под фотографиями надписи, написанные знакомым почерком на самоклеящихся листочках.

ОНА РЕАЛЬНА

ОНА ЕСТЬ _WHY

ОНА ПРИДЕТ

Движение у меня за спиной, и я сразу же развернулась, подняв баллончик с газом, камеры дернулись у меня на шее, поцарапав живот.

Нож попал по камере, но соскользнул в сторону по инерции от нанесенного женщиной удара. Когда он прошел у меня справа между подвижными ребрами, боль затмила собой весь мир. Она подхватила меня, когда я начала падать, одну руку заведя мне за спину, другой поддерживая меня ножом, застрявшим у меня в теле.

– Это вы? – спросила она. – Это вы?

Крови не так много, как я подумала – пока немного – пока во мне торчит нож, блокируя рану. Я посмотрела на лицо Байрон, и она выбрала совсем другой путь, нежели я. Она побрила голову, приклеила туда шапочку, а на нее надела черный парик. На ней было серое платье с высоким воротником, с наброшенной черной накидкой, прихваченной брошью в виде бабочки. На шее у нее болтался пропуск с надписью «Пресса» и длинной итальянской фамилией, которую я не сумела разобрать. На запястье красовалась зеленая повязка, дававшая право на проход всюду – тут бы я рассмеялась, если бы из меня не текла кровь, – а на носу виднелась латексная прокладка, придававшая ему благородную римскую форму. Она запустила пальцы в рот и вытащила оттуда два кусочка губки, отчего щеки ее сжались до своего естественного состояния, и выбросила их, снова схватила меня за руку и осмотрела место, где нож вошел в грудь.

– Это вы, – выдохнула она, но я не смогла ответить, а она стащила с себя накидку и плотно обтянула ею рану, надавливая от себя, хотя я была не в том состоянии, чтобы перебороть боль. – Я все гадала, появитесь вы или нет.

Я попыталась говорить.

Ничего не получилось. Только какие-то горловые звуки, словно старающийся завестись двигатель, в котором нет масла, где-то лопнула трубка, черное пятно на асфальте, кому-то придется его отмывать.

– Лежите тихо, – сказала она, – и не высовывайтесь. Скоро все закончится.

Правой рукой, красной от моей крови, она погладила меня по лицу. По-матерински. Наверное, заботливо. Вроде как любя.

Но ее ждало неотложное дело, и я завизжала, зовя Гогена (не раздалось ни звука) и зовя Луку (который не слышал), а я все визжала: перестаньте, не надо, бога ради перестаньте. Ничего не перестало, а я не издала ни звука.