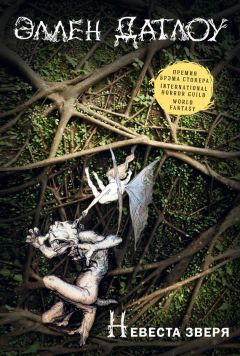

Текст книги "Невеста зверя (сборник)"

Автор книги: Коллектив Авторов

Жанр: Ужасы и Мистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

– Ферн Бейкер? – воскликнул Томми. – И как эту старую грымзу только земля носит?

– Я серьезно, Томми. Я просто хочу спросить, понимаешь ли ты, в какое положение их поставил?

Он кивнул.

– Понимаю, – сказал он. – Я уже три месяца назад поговорил с ними о том, чтобы мы с Тристаном приехали сюда жить. Они сказали то же самое, что всегда говорят мне или тебе, когда нам хочется или нужно вернуться домой.

– И что же они сказали?

– Конечно, приезжай, милый. Наш дом – дом и для тебя, и для твоего Тристана. – Я опустила глаза и стала пристально рассматривать ткань подушки, а Томми добавил: – Конечно, они и тебе то же самое скажут про дом. Разве что Тристана не упомянут. Ах да, и если говорить будет папа, он может назвать тебя «солнышко», так же, как мама зовет меня «милый».

– Томми, – улыбнулась я, – если бы на рынке труда был спрос на людей, умеющих смешить своих сестер, я бы сказала, что ты неправильно выбрал себе профессию.

– Может быть, сформируем этот сегмент рынка?

– Для этого много народу потребуется.

– Массовая культура. Хм-м… Это я уже пробовал. Потому и вернулся. А вот тебе неплохо бы попытаться. Интересный опыт. Это может даже тебе подойти, Мег. Ты уже думала, в какой колледж хочешь поступить?

– Все уже решено. Осенью, в государственный колледж Кент.

– Кент, да? Школа там неплохая. Но неужели тебе не хочется в Нью-Йорк или в Бостон?

– Томми, даже если бы ты уже не растряс семейную копилку, меня раздражает, что на улицах Манхэттена или Кембриджа люди кишат, как муравьи в муравейнике.

– А как насчет специализации?

– Психология.

– А, понимаю, наверное, ты думаешь, что с тобой что-то не так, и хочешь понять, как это исправить.

– Нет, – ответила я. – Я просто хочу вскрывать людям мозги, чтобы понять, почему они ведут себя как идиоты.

– Довольно жестоко, – сказал Томми.

– Так я и есть довольно жестокая девушка.

* * *

Когда Томми ушел, я заснула, так и не переодевшись. Проснулась я утром под легким одеялом, которое кто-то, наверное, мама, набросил на меня вчера вечером. Я села в кровати и выглянула в окно. Утро было уже позднее. Это я поняла по тому, как свет отражался от пруда в лесу – ближе к полудню, когда солнце светит под определенным углом, виден тонкий полумесяц сверкающей воды. Мы с Томми летом, бывало, подолгу сидели на мостках, которые построил там отец. Читали книги, отмахивались от мух, болтая в воздухе босыми пыльными ногами. Томми намного старше меня, но никогда не обращался со мной, как с маленьким несмышленышем. В тот день, когда он уезжал в Нью-Йорк и отец собирался отвезти его в аэропорт, я обняла его на крыльце, но вдруг расплакалась и побежала за дом, через поля, в лес, на наши мостки. Я понимала, что Томми побежит за мной, но он был последним человеком, которого мне тогда хотелось видеть, и я мысленно вернулась назад и попыталась оттолкнуть его. Я повернула его на полпути и заставила сказать родителям, что он не смог меня найти. Видя, что он не пришел за мной, я поняла, что во мне есть что-то, что смогло его остановить. Томми никогда, никогда бы не отпустил меня так, не догнав и не утешив, если бы я дала ему выбор. Я лежала на мостках целый час, глядя на свое отражение в воде и повторяя: «Кто ты такая? Черт тебя подери, ты же знаешь ответ. Кто ты такая?»

Если бы мама пришла за мной и увидела меня такой, услышала бы, что я говорю, у нее бы, наверное, случилась истерика. Сына-гея она еще может принять. Но чего бы она точно не вынесла, так это того, что ее ребенок так вот сам с собой разговаривает в семь лет. Еще хуже было бы, если бы она поняла, почему я задаю себе этот вопрос. Это был первый раз, когда моя воля повлияла на события. Именно она заставила Томми уйти, не сказав мне больше ни слова.

Иногда я думаю, что дальше моя жизнь будет все труднее с каждым днем.

Когда я оделась и позавтракала мюсли с бананом, я взяла с кухонного стола роман, который читала, открыла заднюю дверь и пошла на пруд. Воспоминания о летних днях, проведенных вместе с Томми, навели меня на мысль, что надо почтить мое детство, сохраняя эту традицию в последнее лето перед отъездом из дома. Я уже закрывала за собой дверь, когда Тристан вошел в кухню и сказал:

– Доброе утро, Мег. Куда направляешься?

– На пруд, – ответила я.

– Ах, на пруд! – воскликнул Тристан, как будто он был туристом, а пруд – достопримечательностью, которую он давно мечтал посетить. – Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?

– У нас свободная страна, – буркнула я и сразу подумала, что надо было ответить повежливее, но все равно молча направилась к двери.

– Вроде как, – откликнулся Тристан, и я остановилась как вкопанная.

Я оглянулась на него. Он пожал плечом так же, как вчера вечером, когда Томми спросил маму и папу, не может ли он повесить портрет «Американская готика» в гостиной, а потом слегка улыбнулся.

– Так и будешь стоять или пойдем? – спросила я.

Тристан быстро вышел за мной, и мы зашагали через поле за домом, к лесу. Наконец мы дошли до опушки – пруд отражал небо, как широко открытый голубой глаз, смотрящий на Господа Бога.

Я устроилась на мостках: расстелила полотенце и открыла книгу, наполовину прочитанную. Сердце героини уже разбито, и сколько бы герой ни оставлял подборок любимых песен в ее почтовом ящике и шкафчике в школьной раздевалке, это ничего не исправит. Зачем я это читаю? Взять бы велосипед, съездить в библиотеку и выбрать что-нибудь из классики, подумала я. Ведь наверняка есть книга, которую мне надо начать читать прямо сейчас, потому что все в колледже ее уже прочитали. Я о таких вещах очень беспокоилась. Ни мама, ни папа в колледже не учились. Я помню, как летом, перед тем, как уехать в Нью-Йорк, Томми тревожился, что никогда не сможет там прижиться. «Детство в провинции – как позорное клеймо, – сказал он. – Я из-за этого просто не буду знать, как себя вести».

И однако, именно провинция – а точнее, мы – помогла Томми начать его карьеру. Прямо ирония судьбы!

– До чего же красивые места, – сказал Тристан. Он растянулся на животе рядом со мной, свесился с мостков и опустил пальцы в воду. – Неужели это все ваше? Вам так повезло!

– Возможно, – процедила я и поджала губы. Я еще не узнала Тристана достаточно хорошо, чтобы доверять ему и общаться не только вежливо, но и сердечно. Ну да, ну да. Я красивая, бессердечная девочка. Я знаю.

– Ну и ну! – Тристан вздохнул и выпрямился, устраиваясь на мостках рядом со мной. Он устремил взгляд на воду, моргая от слепящего солнца. – Ты меня и впрямь невзлюбила.

– Неправда! – сразу ответила я, хотя и сама понимала, что ответ мой не слишком искренний. Я попробовала переформулировать: – То есть я тебя не то чтобы не люблю, просто пока не очень хорошо знаю, вот и все.

– Не доверяешь мне, да?

– Ну ничего себе! – возмутилась я. – Почему это я должна тебе доверять?

– То, что твой брат мне доверяет – еще не причина?

– Томми никогда не отличался особым здравым смыслом, – ответила я.

Тристан присвистнул.

– Ну и ну, – снова протянул он. – Суровая же ты девушка.

Я пожала плечами. Тристан кивнул. Я сочла это знаком того, что мы поняли друг друга, и вернулась к чтению. Но не прошло и двух минут, как он опять меня прервал.

– Что ты скрываешь, Мег?

– О чем это ты? – спросила я, поднимая взгляд от книги.

– Ну, если ты настолько не доверяешь людям, тебе наверняка есть что скрывать, это очевидно. С недоверчивыми людьми так часто бывает. Они очень скрытные. Ну, или им очень много боли принесли люди, которых они любили.

– Ты же знаешь, что вы с Томми не можете заключить брак в Огайо, правда? Народ это решил на референдуме два года назад.

– О-хо-хо, – вздохнул Тристан. – Народ, народ, народ… Боже мой, вечно этот народ! Люди защищают свои права, но всегда готовы лишить прав кого-нибудь другого. Проснись, малышка. Все это уже в прошлом. Разве это когда-нибудь мешало людям жить так, как они хотят? Хотя да, конечно. Как бы там ни было, пошел он, этот народ! Мы с твоим братом поженимся, принял народ какой-нибудь глупый закон, который это запрещает, или нет. Люди, моя дорогая, влияют на твою жизнь, только если ты им это позволяешь.

– Значит, вы будете так же считаться семейной парой, как я считаюсь христианкой, хоть и не хожу в церковь.

– Право же, Мег, ты ведь понимаешь, что, хоть ты и считаешь себя христианкой, другие люди вовсе так не думают?

– Ты это о чем?

Тристан повернулся на бок, лицом ко мне, и оперся щекой на ладонь. У него зеленые глаза. У Томми голубые. Если бы у них могли быть дети, они были бы прекрасны, как русалки или эльфы. У меня глаза тоже голубые, но я пошла в папу, их цвет тусклый и блеклый, как у старухи, и совсем не похож на океан с танцующими синими отблесками – такие глаза у мамы и Томми.

– Я хочу сказать, – продолжал Тристан, – что эти люди считают тебя настоящей христианкой, только если ты ходишь в церковь. Причастие, тело Христово и все такое. Ты ведь читала Библию, правда?

– Не всю, – ответила я, прищурившись. – Но как бы там ни было, мне все равно, что они обо мне думают. Я знаю, что у меня в сердце.

– В том-то и дело!

Я перестала щуриться и посмотрела ему прямо в глаза. Он не отвел взгляда.

– Ладно, – сказала я, – ты все очень хорошо объяснил.

Тристан встал, стянул через голову рубашку, скинул сандалии и нырнул в пруд. Голубизна на поверхности покрылась рябью, круги дошли до самого дерева, а потом вода успокоилась, и снова повисла тишина. Но Тристан не вынырнул. Я подождала немного, потом привстала.

– Тристан? – произнесла я и подождала еще несколько секунд. – Тристан! – позвала я громче. Но он не всплыл. – Тристан, хватит! – крикнула я, и сразу же его голова показалась в центре пруда.

– Хорошо-то как! – воскликнул он, мотая головой и рассыпая брызги с каштановых волос. – У вас на заднем дворе настоящий центральный парк!

Я взяла книгу и ушла, всерьез рассердившись за то, что он меня так напугал. О чем он только думает? Это что, такие шутки? Я не стала у него выяснять. Я даже не оглянулась и не ответила, когда Тристан начал меня звать.

* * *

Когда я ворвалась на кухню, словно торнадо, и захлопнула за собой заднюю дверь, Томми как раз готовил для всех обед.

– А на этот раз что случилось? – спросил он, поднимая голову от томатного супа и гренок с сыром. – С мальчиком поссорилась?

Он смеялся, но я даже не улыбнулась ему в ответ. Томми знает, что я нечасто встречаюсь с мальчиками – не настолько сильно меня интересует поход в кино или в забегаловку фастфуд с каким-нибудь парнем из школы, которому только и надо, что попрактиковаться на мне в своем умении убедить девушку, что он неотразим. Не понимаю, что в этом хорошего. То есть нет, мальчики мне нравятся. У меня даже был бойфренд. Я имею в виду, настоящий, а то ведь есть девочки, которые мальчика уже называют своим бойфрендом, сходив с ним один раз в кино. Я считаю, что это не бойфренд, а кандидат. Некоторые не понимают разницы. Во всяком случае, я уверена, что мои родители думали, что я такая же, как Томми, потому что не привожу домой мальчиков, но на самом деле я не приглашаю их, потому что мне кажется, это лучше оставить на потом. А пока я хочу просто подумать о самой себе, о своем будущем. Я еще не научилась мыслить в первом лице множественного числа.

Я сурово посмотрела на Томми и сказала:

– Твой бойфренд сволочь. Он только что изобразил, что утонул, а я поверила.

Томми усмехнулся.

– Он плохой мальчик, я знаю, – сказал он. – Но, Мег, он не нарочно. Ты все принимаешь слишком всерьез. Тебе действительно надо бы немножко расслабиться. Тристан любит пошутить. В этом часть его очарования. Он просто хочет подружиться с тобой, вот и все.

– Напугав меня до смерти? Отличный прием, чтобы расположить к себе человека. До чего же вы с твоим городским дружком умные! Тристан тоже в Нью-Йоркском университете учился?

– Нет, – сухо ответил Томми. И в этом слове, в этой перемене интонации я услышала, что заставила его занять позицию, которая обычно принадлежит мне: оборона, защитная броня. Я перешла границу и почувствовала себя маленькой, мелочной склочницей. – Тристан из богатой семьи, – сказал Томми, – но он отрезанный ломоть. Он с родными не ладит. Он мог бы учиться, где бы только захотел, но не стал – думаю, потому что они бы гордились тем, что он похож на них, а не на себя самого. Они совсем не такие, как он, хоть и родные по крови. Между ними такие же разногласия, как между нами и родителями насчет церкви. И к тому же они угрожают отречься от него, если он не вернется домой и не даст им подогнать его под свои стандарты.

– Сделать гетеросексуалом, женить на обеспеченной женщине из их круга, чтобы он стал уважаемым членом какого-нибудь совета директоров? – предположила я.

– Вообще-то нет, – ответил Томми. – Собственно говоря, они не возражают против того, что Тристан гей. Он от них другим отличается.

– И чем же? – спросила я.

Тристан поглядел в потолок, обдумывая, стоит ли рассказывать мне дальше.

– Мне не хотелось бы об этом говорить, – наконец с досадой вздохнул он.

– Томми, расскажи! – взмолилась я. – Неужели это настолько страшно?

– Не столько страшно, сколько странно. Может быть, даже невероятно для тебя, Мег. – Я нахмурилась, но он продолжал: – Забавнее всего, что они больше всего не любят в Тристане то, чем сами же его и наделили. Годы назад это назвали бы проклятием. Теперь, я думаю, правильное слово будет «гены». Во всяком случае, это в семье Тристана передается из поколения в поколение. Обычно это проявляется не в каждом поколении, но время от времени один из мальчиков рождается… ну, не таким.

– Не таким – не значит геем? – спросила я, не понимая.

– Нет, не значит, – улыбнулся Томми, качая головой. – Он отличается тем, что у него как бы две жизни. Одна на земле, со мной и тобой, а другая, ну, в воде.

– Он что, заядлый пловец?

Томми расхохотался.

– Да, можно и так сказать, – подтвердил он. – Хотя, впрочем, нет. Послушай, если хочешь знать, я тебе скажу, но обещай, что не расскажешь маме и папе. Они думают, что мы здесь, потому что семья Тристана отреклась от него за то, что он гей. Я рассказал им, что его родители пятидесятники, так что у них сложилось определенное представление.

– Хорошо, – кивнула я. – Обещаю.

– Что бы ты подумала, – начал Томми, подняв глаза к потолку, словно подыскивая нужные слова в воздухе, – что бы ты подумала, Мег, если бы я сказал тебе, что все дело в том, что Тристан – не совсем человек. То есть не в том смысле, в каком мы это понимаем.

Я прищурилась, поджала губы, потом выпалила:

– Томми, ты принимаешь наркотики?

– Если бы! – фыркнул он. – Здесь их небось и не найдешь! – Он засмеялся. – Нет, я не придумываю. Правда. Тристан… он другой. Он как русалка или водяной – ну знаешь, такие, с хвостом? – Томми махнул рукой в воздухе. Я заранее улыбалась, ожидая шутки. Но, не дождавшись, постепенно начала понимать.

– Это связано с «Сынами Мелюзины», правда ведь?

Томми кивнул:

– Да, на эти картины меня вдохновил Тристан.

– Но, Томми, – начала я, – почему ты вернулся к картинам такого типа? Конечно, интересная фишка – говорить, что твой друг вроде водяного. Но ведь критикам твои картины в стиле фэнтези не понравились. Им пришлась по вкусу «Американская готика». С чего бы им сейчас передумать?

– Есть две причины, – с досадой проговорил Томми. – Во-первых, хороший критик не отмахивается от целого жанра. Он смотрит на технику, композицию элементов и то, какие отношения у картины складываются с окружающим миром. Во-вторых, это не фишка. Это правда, Мег. Послушай. Я больше не шучу. Тристан заключил со своими родителями договор. Он обещал им поселиться в каком-нибудь тихом провинциальном местечке, а они пусть рассказывают о нем своим друзьям что угодно, объясняя его отсутствие. Родители, со своей стороны, должны были выделить ему его часть наследства прямо сейчас. Они согласились. Поэтому мы и приехали сюда.

Я не знала, что сказать, просто стояла и смотрела на него. Томми разливал по мискам суп для нас четверых. Скоро отец придет из коровника, Тристан вернется с пруда. Мама дежурила в библиотеке и должна была прийти домой только вечером. Нормальный летний день. В этой монотонности мне было уютно и безопасно. Я не хотела, чтобы она разрушилась.

Я увидела, что Тристан бежит к дому через поле, вытирая волосы своей розовой рубашкой. Когда я повернулась к Томми, он тоже смотрел в окно над раковиной на Тристана, и в глазах его стояли слезы.

– Ты его любишь по-настоящему, да? – спросила я.

Томми кивнул и смахнул слезы с глаз тыльной стороной руки.

– Да, люблю, – сказал он. – Он не такой, как все, он как те создания, которых я видел когда-то давно. Те, о которых я на некоторое время позабыл.

– Ты закончил цикл «Сыны Мелюзины»? – спросила я, чтобы переменить тему. Мне было непонятно, как разговаривать с Томми в эту минуту.

– Нет, – ответил Томми. – Еще одна картина осталась. Я ждал, когда найдется подходящий фон. И вот он нашелся.

– Что ты имеешь в виду?

– Я хочу написать Тристана у пруда.

– Почему у пруда?

– Потому что, – произнес Томми, снова глядя в окно, – теперь это место, где он может быть собой. Раньше у него никогда не было такого.

– Когда ты хочешь его написать?

– Скоро, – сказал Томми. – Но я хочу попросить тебя, маму и папу об одном одолжении.

– О чем же?

– Не подходить к пруду, пока мы работаем.

– Почему?

– Он не хочет, чтобы люди узнали, кто он такой. Я не говорил об этом ни маме, ни отцу. Только тебе. Поэтому обещай мне две вещи. Не подходи к пруду и не говори Тристану, что я рассказал тебе о нем.

В этот момент Тристан открыл заднюю дверь. Он надел рубашку, волосы его почти высохли. На ногах еще блестели капли воды. Я не могла себе представить, что эти ноги превращаются в хвост с плавниками. Наверное, Томми сошел с ума.

– Я опоздал к обеду? – спросил Тристан, улыбаясь мне.

Томми повернулся к нему и просиял улыбкой в ответ.

– Ты как раз вовремя, любимый, – сказал он, и я поняла, что наш с ним разговор подошел к концу.

* * *

Когда отец не пришел к обеду, я захватила его порцию и пошла по лугу к коровнику, где он работал. О боже, как мне хотелось рассказать ему, каким странным стал Томми, но я обещала ничего не говорить, и даже если мой родной брат сходил с ума, я не собиралась отступаться от своего слова. Я увидела, как отец выходит из коровника и сваливает с вил навоз на прицеп трактора, стоящего у дверей. Потом он, наверное, удобрит этим навозом поле, и мне неделю придется внимательно смотреть под ноги на пути к пруду. Когда я дала ему суп и сандвич, он поблагодарил меня и спросил, чем занимаются мальчики. Я ответила, что они устроились в гостиной под портретом «Американская готика» и вроде как собирались заняться любовью. Он так расхохотался, что чуть не подавился сандвичем. Мне нравится смешить отца, потому что он веселится слишком редко. Мама чересчур утонченная, что иногда убивает весь юмор, а с Томми отцу всегда приходилось непросто, так что привычки подшучивать у них как-то не сложилось. Зато я всегда знаю, чем его насмешить и чем шокировать.

– Ну ты даешь, Мег, – сказал он, успокоившись. – Что, правда, что ли?

Я замотала головой:

– Не-а. Ты мне правильно не поверил. Я пошутила.

Я не хотела говорить отцу, что его сын съехал с катушек.

– Ну да, я так и думал, но все же… – произнес он, откусывая от сандвича. – В наше время столько нового – ко всему сразу и не привыкнешь.

Я кивнула.

– И ты не против? – спросила я.

– А как же, – ответил он, – выбора-то нет.

– Кто это сказал?

– Насчет этого мне ничье мнение не нужно, – заметил папа. – Если у тебя есть дети, ты их любишь, что бы ни случилось. Так уж в жизни устроено.

– Но ведь не у всех так, папа.

– Слава тебе Господи, что я не все, – усмехнулся он. – Зачем нужна такая жизнь, когда, чтобы любить, нужно ставить условия?

Я не знала, что сказать. Как я умела его смешить, так и он умел заставить меня замолчать и задуматься. Уж так мы друг на друга действовали, как инь и ян. Мой папа хороший человек, ему нравится простая жизнь. Он носит бейсболки «Элис Челмерс», словно тракторист, фланелевые рубашки и джинсы. Любит овсянку, мясной рулет и макароны с сыром. И вдруг открывает рот и превращается в Будду. Богом клянусь, он этот номер выкидывает, когда вы этого меньше всего ожидаете. Я иногда думаю, не скрывает ли он, как мы с Томми, что-нибудь о себе, а умение не вызывать никаких подозрений пришло с жизненным опытом. Может быть, под этой загорелой на солнце человеческой кожей с первыми морщинами он на самом деле – ангел.

– Ты правда так думаешь? – поинтересовалась я. – Говорить-то так дело нехитрое, а вот легко ли на самом деле так чувствовать?

– Ну, не сказать, что легко, Мег. Но это правильно. Обычно правильные поступки труднее неправильных.

Пообедав, он протянул мне свою миску и тарелку и спросил, не хочу ли я взглянуть на Ромашку. Она, похоже, что-то приболела. Я поставила посуду на сиденье трактора и пошла в коровник навестить свою любимую старушку – корову Ромашку, которая считалась моей с самого детства. Мне ее подарили на день рождения, когда мне исполнилось четыре года. Тогда я впервые увидела ее телочкой, которая паслась с матерью на ромашковом лугу, и все лето провела с ней – спала днем в поле, играла с телочкой, дрессировала ее, как собаку. Когда Ромашке исполнился год, она позволяла мне ездить на ней верхом, как на лошади. О нас говорил весь город, и отец даже разрешил мне проехаться на ней по арене на ярмарке графства. Теперь любой фермер пустил бы ее на мясо – ни одна корова не прожила столько, сколько Ромашка у отца на ферме, – но я спасала ее каждый раз, когда отцу приходило в голову с ней расстаться. Ему даже говорить ничего не надо было – я видела его мысли так ясно, словно они были камнями под чистой речной водой. Я могла проникнуть в них и разорвать или изменить по своему усмотрению – точно так же, как заставила Томми передумать в тот день, когда он уезжал в Нью-Йорк: заставила его повернуться и оставить меня одну у пруда. На самом деле, применения для своей воли я находила самые дурацкие. Я могла бы менять людские умы, но пользовалась этой волей, чтобы отослать любимых людей прочь обиженными или продлить жизнь корове.

Отец был прав. Старушка выглядела плохо. Ей было тринадцать, и из них лет десять она каждое лето приносила по теленку. Теперь я смотрела на нее и понимала, каким эгоизмом с моей стороны было то, что я принудила отца оставить ее в живых. Ромашка лежала на земле в своем стойле, сложив ноги под собой, как королева на паланкине, глаза ее были полузакрыты ресницами, длинными, словно у красивой женщины. «Старушка, – позвала я. – Ну, как ты?» Она взглянула на меня, жуя жвачку, и улыбнулась. Да, коровы умеют улыбаться. И как люди этого не замечают? Кошки умеют улыбаться, собаки умеют, и коровы тоже. Просто это не сразу видно, и смотреть надо очень внимательно. Не нужно ожидать человеческой улыбки: у зверей она другая. Надо научиться видеть в звере его самого, и только после этого он даст вам разглядеть свою улыбку. Улыбка Ромашки была теплой, но короткой. Даже это приветствие, похоже, смертельно ее утомило.

Я погладила ее, почистила щеткой, взяла на ладонь патоки и дала ей облизать. Мне нравилось чувствовать ее шершавый язык. Иногда я думала, что, если психология мне не подойдет, надо будет заняться ветеринарией. Но тогда мне придется привыкнуть к смерти, смириться с тем, что иногда приходится помогать животным умирать. Глядя на Ромашку, я понимала, что это мне не под силу. Если бы я только могла своей волей заставлять себя так же, как других.

Когда я ушла из коровника, отец уже сидел в тракторе и протягивал мне посуду.

– Ну, я поехал, разбросаю следующую партию, – сказал он и завел мотор.

Ему не надо было ничего больше говорить о Ромашке. Он знал, я поняла, что он имеет в виду. Настанет день, когда мне придется ее отпустить. Но об этом мне еще предстояло подумать. Я пока была не готова.

* * *

На следующий день я опять пошла на пруд, но увидела, что Тристан и Томми уже там расположились. Томми принес с собой радиоприемник и поставил его на мостки: из него лилась классическая музыка, пока мой брат что-то набрасывал в своем альбоме. Тристан подплыл к нему, выглянул из воды, держась за мостки, поцеловал Томми и нырнул обратно. Я попыталась разглядеть, есть ли у него ниже талии чешуя, но он уплыл слишком быстро.

– Эй! – крикнул Томми. – Ты мне весь набросок закапал, кит ты эдакий! Думаешь, ты у себя, в морском мире?

Я засмеялась – Томми и Тристан обернулись на меня, вытаращив глаза и раскрыв рты, словно мое присутствие неприятно их поразило.

– Мег! – крикнул Тристан из пруда, помахав рукой. – Ты давно здесь? Мы не слышали, как ты пришла.

– И минуты не прошло, – сказала я, ступая на мостки, потом передвинула радио Томми и расстелила свое полотенце, чтобы лечь рядом с ним. – Надо тебе приучиться не мешать ему, когда он работает, – добавила я. – Томми перфекционист, знаешь ли.

– Потому я и мешаю. – Тристан засмеялся. – Должен же кто-то следить за тем, чтобы его картины были ближе к жизни. Ничто не совершенно, верно ведь, Томми?

– Но близко к совершенству, – ответил тот.

– Что ты рисуешь? – спросила я, и он сразу же перевернул страницу и начал делать новый набросок.

– Это не важно, – сказал он, покрывая лист серыми и черными штрихами. – Тристан все равно уже это испортил.

– Но мне нужно было поцеловать тебя, – заявил Тристан, подплывая поближе.

– Вечно тебе нужно меня целовать, – пробурчал Томми.

– Ну, да, – признал Тристан. – Разве меня можно за это упрекнуть?

Я закатила глаза и открыла книгу.

– Мег, – обратился ко мне Томми через несколько минут, когда Тристан исчез в глубинах пруда и с радостной улыбкой вынырнул на другой стороне. – Помнишь, что я говорил об одолжении, которое жду от тебя, мамы и папы?

– Да.

– Я начну работать завтра, так что не надо больше вот так появляться без предупреждения, ладно?

Я отложила книгу и посмотрела на него. Он говорил серьезно. Никакой шутки за этой сурово высказанной просьбой не последовало.

– Ладно, – ответила я с некоторой обидой. Мне не нравилось, когда Томми говорил со мной таким тоном, да еще и не в шутку, а взаправду.

Не прошло и часа, как я дочитала книгу и встала, чтобы уйти. Томми вскинул взгляд, когда я наклонилась, чтобы подобрать полотенце, и я увидела, что рот его открылся – он хотел что-то сказать мне, напомнить, или, хуже того, попросить поверить тому, что он сказал вчера о Тристане. И я заглянула в его глаза и схватила эту мысль, прежде чем она превратилась в слова. Она яростно вырывалась из моей хватки, билась, словно рыба, попавшаяся на удочку. Но я победила. Я сжала ее в цепких пальцах своей воли, и Томми вернулся к своему наброску, не проронив ни слова.

* * *

Со мной много чего не так. Но я стараюсь, чтобы люди этого не видели. Я стараюсь, чтобы все это было незаметно или естественно, или засовываю свои странности в то темное пятно на моем потолке и силой воли заставляю их раствориться. Но это обычно ненадолго. Они возвращаются, всегда возвращаются, если это действительно часть меня, а не просто минутное настроение. Как бы я ни напрягала волю, все равно ничего не меняется. Все это остается со мной – то, что я не могу отпустить Ромашку, мой гнев на людей нашего города, досада на то, что родители так добры к миру, который того не заслуживает, злость на брата, с такой легкостью шагающего по жизни. Меня бесит, что все, что мы любим, обречено на смерть, я презираю узколобость, меня обижает несправедливость мира и то, что я не могу чувствовать себя в нем как дома – как другие люди. Все, что у меня есть, это моя воля – это острое лезвие внутри меня, прочнее металла, которое крушит все, что я встречаю на своем пути.

Мама как-то раз сказала мне, что это мой дар, и посоветовала ценить его. В тот день я до истерики разозлилась на школьный совет и на горожан. Они уволили одного из учителей школы за то, что он не хотел на своих уроках объяснять, наряду с теорией эволюции, сотворение мира Богом и считал свою позицию совершенно оправданной. Никто не возмутился его увольнению, кроме меня. Я написала письмо в газету о том, что это нарушение свобод учителей, но все остальные – и ребята в школе, и их родители – просто смирились с этим. И только год спустя суд объявил, что увольнение было неправомерно.

В тот день я долго рыдала и разгромила всю свою комнату. Мне не хотелось больше ходить в школу, в которой так поступили с мистером Терни. Когда мама услышала, как я срываю плакаты со стен и разбиваю вдребезги моих лошадей и единорогов, она вбежала в комнату, обняла меня и держала, пока моя воля не успокоилась. А потом, когда мы сидели на кровати, я склонила голову ей на плечо, а она гладила меня по волосам, пропуская пряди через пальцы, и тихонько говорила: «Мег, не бойся того, что можешь сделать. Это письмо, которое ты написала, было прекрасно. Не надо корить себя только потому, что больше никто ничего не сказал. Ты сделала собственное заявление. На прошлой неделе люди говорили об этом в церкви. Может, они не заметили меня, а может, наоборот, хотели, чтобы я услышала. Как бы там ни было, я горжусь тем, что ты выступила против того, что от всего сердца считаешь неправильным. Это твой дар, милая. Может, ты этого и не заметила, но не у каждого есть такая прекрасная, сильная воля».

Слыша это, я почувствовала себя немного лучше, но не могла же я сказать ей, что пользуюсь своей волей и для недобрых целей: что я заставила Томми уехать в Нью-Йорк, не дав ему убедиться, что со мной все в порядке, вынудила папу слишком долго не расставаться с Ромашкой, держу людей на расстоянии от себя, чтобы не полюбить их и не привязаться к ним. Своей волей я удерживала весь мир подальше от себя. Это и был мой секрет – в глубине души я не любила жизнь, которая была мне дана, и не могла не сердиться на нее, на то, что, чем больше я люблю людей и вещи, тем хуже будет, когда я в итоге их потеряю. И вот Ромашка лежит в коровнике, потому что ноги ее больше не держат – и все из-за того, что я не смогла ее отпустить. И Томми повернулся ко мне спиной и ушел, потому что я не могла вынести печаль расставания. И нет у меня близких друзей, потому что я не хочу терять еще кого-то, хватит мне и членов моей семьи.

Мама сказала, что моя воля – мой дар. Так почему я ощущаю ее как проклятие?

Когда мама вернулась домой вечером, я посидела с ней в кухне за чашкой чая. Она всегда пила чай сразу же по возвращении домой. Она говорила, что он ее успокаивает, помогает переключиться с работы в библиотеке на жизнь дома.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?