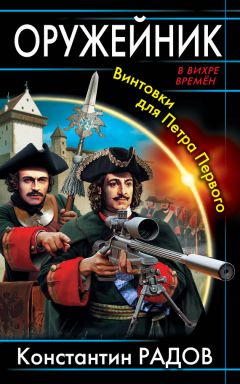

Читать книгу "Оружейник. Винтовки для Петра Первого"

Автор книги: Константин Радов

Жанр: Историческая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Да это же сам Александр Великий! Какими судьбами?!

Только ближайшие друзья по университету иногда называли меня таким прозвищем. Я поднял голову: слегка подвыпивший, с офицерским шарфом напоказ, передо мной стоял Даниэль, один из тех, с кем мы семь лет назад здесь же, за соседним столом, обсуждали лунных жителей.

– Мне скоро в полк отправляться, вот и прощаемся с Парижем. Пируем вовсю! Давай с нами.

За легкой занавеской, отделявшей чуть более чистый угол от главного зала, сидела уже довольно веселая компания таких же, как Даниэль, молодых офицеров и кандидатов на офицерский чин (во французской армии – совершенно официальный статус). Выпив с ними за знакомство и рассказав историю своих злоключений, я встретил самую искреннюю и горячую поддержку:

– Ну и черт с ними!

– Чего от них ждать, мошенников!

– Крысы тыловые!

– Иди лучше к нам в полк!

– А что, Александр, может, правда к нам? Д-друзья! Я не встречал человека, который бы так любил оружие! Ты… Т-тебя надо в офицеры!

С трудом удалось утихомирить Даниэля, который в порыве дружбы пытался меня расцеловать, роняя бутылки. Против ожиданий, он вспомнил этот разговор на следующее утро. На возражения, что без денег и протекции никто меня в офицеры не возьмет, он солидно ответил:

– Без протекции – конечно… Мой полковник – старый друг нашей семьи, и, если я расскажу ему о твоих достоинствах, он непременно будет содействовать… Нас ждет небывалая война, королю нужны хорошие офицеры.

Он рассуждал о политических событиях последних месяцев, о сражениях в Италии, где принц Евгений нанес поражения Катина и Виллеруа, о подготовке армий – похоже, в самом деле надвигались решающие битвы между Францией и ее врагами. Может, хоть теперь начнут назначать достойных? Тот же Евгений Савойский мог бы служить Франции, если бы король своевременно дал ему полк, – всего лишь чина французского полковника безуспешно добивался тот, кто стал лучшим из имперских генералов!

Меня не пришлось долго уговаривать: я всегда мечтал о военной службе. Да и выбора не было – если, конечно, не вспоминать о должности бродячего ремесленника!

Глава 4

Под королевскими лилиями

Полковник Гийом де Сезар, барон де Монтевилль, видел меня насквозь. От его спокойных пристальных глаз бесполезно было что-либо скрывать. Так, стало быть, парижанин – однако с итальянской фамилией. При этом внешне на итальянца не похож, больше на немца или черт его знает… Учился-учился в университете, а степени магистерской не получил, хотя с виду не глуп. Смотрит с достоинством, но без дерзости, субординацию понимает. Две кампании во Фландрии в прошлую войну, артиллерийским учеником – хорошо, пороху понюхал, – с какого только случая после артиллерии в пехоту просится? Ясно: набедокурил, проштрафился, проворовался – хоть и говорит, что не виноват… Ну, быль молодцу не укор: ежели всем, кто с казенными суммами небрежен, головы рубить – жестокости Луи Одиннадцатого померкнут… Только на полковую кассу, мой мальчик, не рассчитывай…

– Вы дворянин?

– Я из семьи офицера венецианской службы.

– У вас есть имение, доходы?

– Ничего нет – я сирота с младенчества.

– Принять вас в полк кандидатом возможно, но пока без жалованья. Пища на свои деньги, вместе с солдатами.

– Первое время обойдусь. Я согласен.

– Доложитесь капитану Ришару. Он скажет, что делать дальше.

Вот так я стал «аспирантом», сиречь кандидатом в офицеры, в Дижонском полку, расквартированном в тридцати лье от швейцарской границы. Даниэль Д’Орбиньи, мой старый собрат по университету, выполнил обещание, наилучшим образом рекомендовав меня полковому командиру. Перед этим со мной произошло еще два важных события. Во-первых, я продал остатки профессорской библиотеки, мысленно попросив у покойного наставника прощения так искренне, как никогда не просил у Бога. Продал, торгуясь с букинистами как истинный венецианец, даже как венецианский еврей – было до смерти жаль расставаться с этими книгами. «Записки о Галльской войне», «Начала натуральной философии» и кодекс, приписываемый Леонардо, все же оставил – рука не поднялась, они потом так и путешествовали со мною.

А во-вторых, я женился! Когда блестяще экипированный на вырученные за книги сребреники «кандидат в кандидаты» зашел в тот же самый трактир недалеко от ограды Люксембургского сада, где продолжала веселиться та же компания, помогавшая трактирщице девушка улыбнулась…

И всё! Пропал человек…

Есть некоторые люди, у которых волей Создателя (или силой Природы, если вам угодно) рассудок всецело преобладает над страстями. Из них выходят наилучшие ученые и полководцы: Леонардо да Винчи, Ньютон, Лейбниц, принц Евгений совершенно чуждались любовных увлечений. Можно добавить многих незаурядных людей, имевших жен и детей просто потому, что так положено, – надо же кому-то передать титул или наследство. Я часто завидовал их прирожденному хладнокровию, будучи совершенно не таков. Если до тех пор бури любовные не сотрясали мое сердце, то исключительно потому, что предназначенные для любви душевные силы отдавались науке или войне, коим я служил с той же страстью, как пылкий юноша – своей возлюбленной. Не могу похвастаться, что прежде совершенно не касался женщин, но как-то те женщины не вдохновляли. И вот мое сердце оказалось праздным…

Прелестная Жюли тут же в нем устроилась самым удобным образом.

Теперь, вспоминая долгую жизнь, наполненную событиями, честно скажу – дни, когда я увез ее в Дижон, были самыми счастливыми за все мои бесчисленные годы. Я не думал ни о пугающем сходстве имен с моей венецианской тетушкой, ни о скандальной славе нескольких древнеримских Юлий, ни о фатальном несходстве темпераментов, ни о том, что брак с трактирной служанкой для будущего офицера все-таки мезальянс. Есть ситуации, в которых молодые люди вовсе перестают думать. Любовь захватила бы меня всецело, если бы не служба.

А служба не давала жить и любить спокойно. Команды посылались всю зиму то на заготовку фуража, то на вербовку рекрутов, то постращать готовых взбунтоваться крестьян. Все эти нужные, но малопочтенные занятия доставались младшим по званию и сроку службы офицерам и кандидатам, а мне больше всех. Весной полк подняли и двинули к Рейну против Людвига Баденского – подвергать даму сердца всем трудностям и опасностям похода было немыслимо, и после безумных взаимных клятв в вечной любви она осталась дожидаться меня в той же снятой у почтенной вдовы крохотной комнатке, где мы так счастливо провели несколько месяцев. К сожалению, переписываться было невозможно: Жюли, весьма неглупая от природы, нахваталась в своем трактире самых невероятных обрывков книжной мудрости от студентов-завсегдатаев, но все мои попытки обучить ее грамоте разбились о неумение оставаться серьезной достаточно долго, чтобы запомнить буквы. Стихийная жизнерадостность возлюбленной брала верх надо мною, и учитель начинал шутить и баловаться вместе с ученицей. Мы условились думать друг о друге каждый день в определенную минуту.

Войска собирались в укрепленном лагере у берегов Рейна, где сходятся границы – французская, баденская и швейцарская. Вопреки нашим ожиданиям, преимущество в силах оказалось не на стороне короля Франции, о наступлении не приходилось даже мечтать. Враги одну за другой занимали крепости, прикрывающие переправы через Рейн, и следовало готовиться отражать их атаки уже на французской земле, обучать войска и устраивать укрепления в угрожаемых местах. Де Монтевилль был жестким и требовательным командиром, его подчиненным приходилось туго. Для меня самым трудным оказалось заставить солдат повиноваться. В полку совсем другие принципы, нежели в оружейных мастерских: там я любого работника мог наказать денежным вычетом за нерадение или вовсе выставить вон, оставив этим без средств. Здесь же солдаты частью были согнаны в полк по вербовке и мечтали дезертировать при первой возможности, частью нанялись добровольно, рассчитывая не столько на жалованье, сколько на военную добычу. Последние составляли такую дикую вольницу, управлять которой не у всякого офицера получалось, подчиняться же человеку, еще не выслужившему офицерский чин, они совсем не желали. Я завидовал непринужденной манере аристократов на ходу бросать небрежное отрывистое приказание, ни капли не сомневаясь, что оно будет исполнено. Легко это делать, имея за плечами тридцать поколений землевладельцев, помыкавших вилланами, во мне же потомки вилланов никак не чувствовали настоящего господина. Особенно много крови мне попортил Шатле – бывалый сержант, переведенный в полк из какого-то гарнизона в наказание за драку с местными жителями. Он постарался сделать из этого наказание для окружающих. Быстро подружившись с несколькими такими же наемниками, Шатле то силой, то запугиванием подмял всю роту, убедил капитана Ришара в своей незаменимости и умении держать солдат в руках, а после начал изображать из себя хозяина, устанавливая нравы разбойничьей шайки и издеваясь над моими попытками защитить законный порядок.

Формально каждый офицер, а равно кандидат имеет право добиваться повиновения от подчиненных силой оружия; фактически же это допустимо только в ситуации открытого бунта. Без подобного крайнего случая офицер, обнаживший шпагу против собственного сержанта, тем самым уронит свое достоинство в самую черную, несмываемую грязь. А обратиться к вышестоящим командирам с жалобой на него – значит расписаться в собственной непригодности к службе. Негодяй прекрасно знал эти неписаные правила армейской жизни и бессовестно ими пользовался, строя насмешки, подобострастные по форме и издевательские по сути. Трудно сказать, почему именно я стал мишенью его остроумия. Возможно, другие офицеры не пытались ему противодействовать, довольствуясь внешней покорностью и видимостью порядка среди солдат.

Отнюдь не христианским смирением, а только влюбленностью и смягчающим влиянием Жюли можно объяснить мое исключительное долготерпение. Недолговечное семейное счастье наполняло меня неиссякаемыми запасами доброты ко всем живым существам, не исключая отъявленных мерзавцев. К сожалению, людям свойственно принимать доброту за слабость – и как же они удивляются и возмущаются, обнаружив свою ошибку!

Я терпел смешки и ужимки за своей спиной, несправедливое угнетение молодых солдат, уклонение от службы на грани дозволенного и даже хвастовство Шатле совершенными им в прежних походах грабежами и насилиями. Успокаивал себя рассуждениями, что дурная, но неустранимая темная сторона войны существует извечно. Армия и жестокость неразделимы: так было при Цезаре, так есть сейчас.

Мое душевное равновесие нарушил случай.

В деревне близ военного лагеря у крестьянина пропала дочь, застенчивая чахлая девочка лет тринадцати. Ее отец пожаловался полковнику, и де Монтевилль перед строем приказал всем, кто знает что-либо о пропавшей, сообщить. Ответом было молчание, но краем глаза я уловил, как переглянулись сержант и один из его приятелей, гасконец со шрамом на щеке. Целый день меня мучили сомнения, посреди ночи я проснулся и понял – нет, не показалось. Скорее всего, труп несчастного ребенка лежал где-то в лесу под кучей хвороста, а насильники и убийцы имели все шансы остаться безнаказанными: взгляд не улика. Следующий вечер подвыпивший Шатле сам напросился на столкновение со мной.

– Сержант! Почему караулы не выставлены?!

– Вроде не наша очередь? Пускай леклеровские ставят, мы весь день на земляных работах, в дождь…

– Не тебе решать, из чьей роты караулы ставить. Через полчаса проверю – если не выставишь, потом не обижайся.

– У нас нет причин обижаться на вас, месье…

Он всегда старался оставить за собой последнее слово. Подпевалы и прихлебатели сержанта заулыбались на гражданское обращение, подчеркивающее мой недостаточный опыт по сравнению с ними, настоящими вояками, – мне было безразлично. В крайней степени гнева я становился по видимости совершенно спокоен, решения приходили сами, простые и очевидные. Ясно, что насадить этого негодяя на шпагу, как свинью на вертел, было бы правильным ее применением, но лучше действовать по-другому. Я прогулялся до деревенской кузницы, по пути одолжил у ружейного мастера десяток мушкетных пуль, сплющил их молотком на наковальне, проделал дырки и туго нанизал пули на крепкий кованый гвоздь. Получилась хорошая свинчатка больше фунта весом, удобно поместившаяся в кулаке.

– Сержант, где караульные?!

– Сказал же, не наш черед!

– Ну, раз так…

«Месье» пожал плечами, сунул руки в карманы и отвернулся от него – Шатле с ухмылкой покосился на приятелей: дескать, видали, как надо обрывать этаких сопляков… Еще с одним полуоборотом я от души впечатал отягощенный свинцом кулак прямо в середину его лица. Сменив свинчатку на шпагу, встал над ним в ожидании – пока подпевалы вступят в дело или он сам поднимется, – чтобы выпустить их свинячьи души.

Но он только катался по земле, зажав лицо руками, и ревел, как раненый бык. У него был сломан нос.

Стоило убрать шпагу – сидевшие минуту назад рядом с сержантом ближайшие приятели его, сгибаясь и кланяясь, стали просачиваться мимо меня под дождь, в караул.

Через пару дней подвернулся случай назначить на заготовку дров того самого гасконца – вместе с двумя надежными солдатами, наиболее страдавшими от безобразий шайки Шатле. Приказав избить его до полусмерти и привязать голым к дереву (что было охотно исполнено), я очень живописно рассказал, что с ним сделаю, ежели он вздумает запираться, а в случае признания обещал ходатайствовать о смягчении приговора. Мне не понадобилось резать его живым на части, хотя внутренне приготовился и почти начал. Девочка была найдена и получила христианское погребение. Шатле, свалив убийство на приятеля, отправился на каторгу. Гасконец станцевал последний танец на виселице. Военный суд не прислушался к ходатайству, однако оно было подано, и моя совесть перед негодяем чиста.

После этой истории у меня не было трудностей с солдатами.

Помимо обыкновенных офицерских обязанностей, мне нашлось еще одно дело. Еще в Дижоне, увидев, чем вооружены солдаты, я пришел в ужас: как можно этим воевать? Преобладали фитильные аркебузы вплоть до очень древних, украшенных замысловатой гравировкой, но для боя мало пригодных. Англичане и голландцы использовали новоизобретенные багинеты с кольцом, надевающимся на ствол мушкета и не препятствующим стрельбе. Здесь даже тридцать лет известные старые образцы, вставляемые ручкой в дуло, были мало распространены. Если у прочих французских полков, действующих на Рейне, оружие такое же – других причин поражений искать не надо.

Я быстро подружился с полковым ружейным мастером Жаком Нуаром. Мои инструменты приехали со мной – и после исправления нескольких мушкетов, признанных им безнадежными, он готов был почти молиться на меня. Разместившись в хозяйственной пристройке у сельского кузнеца (дом занимали более высокие чины), мы с Жаком обучили работе по металлу нескольких солдат с умелыми руками и занялись переделкой фитильного оружия в кремневое. Собирались приступить и к багинетам; но появился мой капитан, увидел пробные образцы и всё запретил. Оказывается, лет десять назад багинет со втулкой показывали Его Величеству, и Людовику не понравилось. «Не переживай, сынок, – утешал меня Ришар, – королю виднее, что хорошо и что плохо». В его глазах авторитет монарха был абсолютным: капитан провел на королевской службе всю жизнь, начиная лет с пятнадцати, а было ему далеко за сорок. Выходец из простонародья, он философски относился к воинской славе и мечтал о покое, но содержал на свое жалованье двух взрослых дочерей и выйти в отставку до победного завершения кампании по выдаче их замуж никак не мог.

В начале осени баланс военных сил изменился: сторону короля Франции принял обладающий хорошей армией Максимилиан, электор Баварский. Его меч перетянул весы судьбы, и командующий нами генерал Виллар скомандовал наступление. «Благородный фанфарон Виллар» – аттестовал его через полвека Вольтер. Да, было фанфаронство, вообще все в нем было немножко чересчур, как у театрального актера в роли героя. Но актер оказался талантливый, а пули, между прочим, летали вокруг него настоящие. Виллар так старательно строил из себя героя, что, наконец выстроил. Войска с радостью шли за ним в огонь и воду.

В сравнении с правильной осадой, где смысл каждого маневра был понятен, сражение под Фридлингеном с войсками маркграфа Баденского оставило впечатление полного хаоса. Страха не было: думать приходилось не об опасности, а о том, чтобы не растерять людей, пробираясь с ними через заросли; выбравшись же на открытое пространство, строить каре, не разбирая рот и полков, для отпора вражеской кавалерии, которая так до нас и не доскакала. Будучи послан полковником собирать отставших в лесу солдат, я пропустил самое интересное – перестрелку на близкой дистанции с вражеской пехотой, которую мы выиграли, судя по тому, что остались на месте, когда враг отступил, а возможно, и проиграли, если считать по нашим потерям. В полку недосчитались нижних чинов более четверти, а офицеров чуть не половины. Часть товарищей потом вернулись после излечения – к моему сожалению, среди них не было Даниэля. Я слышал, что ему ампутировали ногу, но так и не узнал, выжил он или нет.

Баталия окончилась нашей победой, но не слишком решительной. Несколько недель обе армии осторожно маневрировали в долине Рейна, пока Виллар не увел нас в Лотарингию, чтобы встать на зимние квартиры.

Сразу по окончании кампании я попросил у полковника отпуск, но де Монтевилль почему-то медлил с решением. Мое нетерпение достигло предела, когда он через несколько дней после Рождества вызвал меня и поздравил с производством. Все обстоятельства сошлись наилучшим образом: военное министерство подтвердило службу в артиллерии, оружейные старания были оценены, некомплект офицеров после тяжелых потерь тоже сыграл на руку – и вот он, патент на лейтенантский чин, которого в другое время пришлось бы дожидаться долгие годы! Искренне поблагодарив полковника и должным образом отметив событие с товарищами, в предвкушении, как обрадуется Жюли, мчался новоявленный лейтенант в почтовой карете по Дижонской дороге. Страшное разочарование ожидало меня: хозяйка квартиры сообщила, что моя возлюбленная еще летом уехала в Париж к родственникам. Не задержавшись ни часу, я помчался в столицу, строя догадки и ругая себя за то, что покинул на долгие месяцы это юное создание, всегда готовое праздновать и веселиться, но в одиночестве начинающее скучать уже через пять минут. Разбуженная посреди ночи парижская трактирщица, приходившаяся Жюли то ли двоюродной, то ли троюродной теткой, долго ругалась и грозилась вызвать городскую стражу, я хватался то за шпагу, то за кошелек, наконец мадам сменила гнев на милость, позволила всучить ей луидор, вздохнула и сказала:

– Не стоит она тебя, вертихвостка. Месяца три как с драгуном в Марсель уехала.

Я замер как громом пораженный. Сначала рванулся ехать в Марсель, но, почувствовав, что это бесполезно, стал топить горе в вине, то строя планы мести неверной, то собираясь свести счеты с жизнью. Наконец разум начал брать верх. Глупо выбирать греховную и постыдную смерть от собственной руки во время кровопролитной войны, когда есть возможность погибнуть с честью. Меня охватило безумное, свирепое желание «показать им всем» – в понятии «все» причудливым образом соединились и Жюли, и де Бриенн, и Штайнер, и советник Рише, и Вобан со всей своей прислугой, и множество людей, которые меня знают, и те, что не знают, – чтобы они удивлялись моим подвигам и плакали о моей геройской смерти. Даже когда я окончательно протрезвел и вернулся в полк, дочиста прокутив полугодовое жалованье, это желание не ослабло, а только созрело, превратившись из пьяного безумия в спокойную твердую решимость. Я решил найти смерть в бою, еще не зная солдатского поверья, что смерть бежит от того, кто ее ищет.

Не в пример прежнему, кампания началась очень рано. Еще с конца февраля Виллар, произведенный в маршалы за прошлогоднюю победу, начал скрытно продвигать войска к Рейну, в начале марта переправился, захватил противолежащие Страсбургу укрепления и двинулся в Баварию на соединение с Максимилианом. Двухмесячный марш по имперской земле, сопровождаемый противником в почтительном отдалении, предоставил много случаев для моих причуд. Доблесть пехотного офицера регулярных войск заключается в дисциплине, стойкости и полном отсутствии фантазии; я же, в силу своих представлений о геройстве, уподобился скорее какому-нибудь казаку из самых диких. Подобрав себе солдат, ранее бывших контрабандистами, браконьерами или просто разбойниками, и неизменно вызываясь с ними за топливом, фуражом или провиантом, пользовался этими благовидными предлогами, чтобы «поохотиться», стараясь по возможности не грабить мирных жителей, а нападать на посты имперцев или на таких же, как мы, вражеских фуражиров. Не жалея собственной жизни, не щадил и других, обращаясь со своими и чужими круто, а иногда жестоко. Относительно имущества мирных граждан воинские обычаи дают офицеру некоторые права: лошади, провиант и оружие считаются законными предметами для реквизиций. Вероятно, отличные кони, украсившие собою полковой обоз, побуждали начальство взирать сквозь пальцы на мои художества. Скоро я приобрел завидную репутацию среди самых юных офицеров, хвастающих друг перед другом лихостью и бесстрашием.

Ближе всего вожделенная смерть оказалась, когда на сельской мельнице вместо предполагаемых фуражиров пришлось схватиться с имперским полковником знатного рода, по аристократической самоуверенности вставшим на ночлег поодаль от своего полка, с одними только слугами. Обычно внезапное ночное нападение вызывает панику, хотя бы кратковременную, но тут враги явили неожиданную стойкость. Я потерял двух своих людей и находился на волосок от того, чтобы лечь с ними третьим: полковник оказался страшным противником, он моментально оттеснил меня к стене и выбил шпагу из рук. Спас только заячий прыжок в сторону да заряженный пистолет за пазухой. Как только господин упал, слуги моментально сдались или разбежались. Увидев расплывающееся на кружевной рубашке пятно и кровавую пену на губах, я не потащил умирающего в плен, оставив на руках плачущего старого лакея, и прихватил только шпагу, принадлежавшую мне по праву победителя. Разглядев наутро добычу, присвистнул и понес показывать знатокам: старинный клинок немецкой работы, с бриллиантами на гарде и крупным рубином в навершии был необыкновенно красив и стоил, наверно, целое состояние. «Оружие, достойное королей» – таково было мнение капитана Леклера, лучшего фехтовальщика в нашем полку. Маркитант, промышляющий скупкой трофеев, с ходу предложил мне сказочную сумму – тысячу ливров. Это означало, что шпага стоит намного дороже. Но я не собирался ее продавать: тому, кто ищет смерти, не нужны деньги. Был какой-то особенный форс в том, чтобы щеголять потрепанной одеждой и безумно дорогим оружием, словно принц в изгнании или черкесский князь.

Похоже, за время похода сердце мое насытилось опасностью. Незаметно мечты «показать им всем» стали приобретать иное направление: добиться высшей славы, почестей, чинов и богатства, чтоб они поняли, кем пренебрегали! Когда войска Виллара вступили на дружественную баварскую землю и рискованные «охоты» поневоле прекратились, я нашел себе новое занятие, с молчаливого согласия мечтающего об отставке старого капитана приняв на себя главную часть обязанностей по командованию ротой и надеясь уже к следующей кампании унаследовать после него должность. Алчным взглядом карьерного мечтателя присматривался к вышестоящим офицерам, чтобы понять, как управляют полком или бригадой, и часто входил с товарищами в обсуждение стратегии нашего маршала и его баварского союзника. Действия последнего представлялись в крайней степени ошибочными.

«Не бросайся грабить прежде победы» – гласит солдатская мудрость. Электор Максимилиан Баварский то ли не знал этого правила, то ли предполагал, что к коронованным особам оно не относится. Вместо общего с французами похода на Вену он возмечтал захватить богатое Миланское герцогство и для сообщения с ним занял Тироль. Тирольские мужики поднялись и разбили баварцев наголову. Виллару пришлось спасать незадачливого союзника, послав вспомогательный корпус ему на выручку, и наш полк в том числе.

С особым чувством смотрел я на поднимавшиеся все выше и выше по сторонам дороги горы – сразу за ними, на юге, находилась страна моего детства. Всего лишь полсотни лье до Венеции: если бы по равнине да на переменных лошадях – сутки пути. Но по горам быстро не поскачешь, к тому же враги дали о себе знать. В месте, где долина сужалась шагов до трехсот, с противоположного склона раздались выстрелы и показались пороховые дымки. Несколько солдат были убиты и ранены.

Враждебные действия не должны оставаться безнаказанными – таково первое правило поведения в чужой стране. Остановив колонну, мы развернули строй и открыли сильнейший огонь по зарослям, где прятались стрелки. Однако оттуда отвечали, и с поразительной меткостью! Сообразив невыгодность нашего положения на открытом месте, когда противники не видны, я спросил у капитана позволения с десятком солдат обойти их. Не более чем через четверть часа моя «браконьерская команда» выбралась туда, откуда нас обстреливали, – но никого не нашла, только под деревом валялись шляпа с пером и ружье невоенного образца с расщепленным пулею прикладом. Кровь на траве указывала, что один из нападавших ранен. Судя по следам, в засаде сидели пять или шесть человек.

Вернувшись к своим, мы были потрясены потерями – около десяти убитых или смертельно раненных, в их числе капитан Огюст Ришар, получивший пулю в живот, и десятка полтора – с ранениями меньшей тяжести. Из офицеров своей роты я один остался в строю. И это сделала горстка людей, которой отвечали огнем две роты; потери наших противников – один раненый! Зная толк в «малой войне», я поставил тирольцам наивысшую оценку и решил разузнать все, что возможно, об их оружии и воинских обычаях. В первую очередь рассмотрел трофейное ружье. Длинноствольное, меньшего калибра, чем наши мушкеты, и нарезное – типичное охотничье оружие, такие считаются непригодными для боя из-за медленного заряжания. Я крайне пренебрежительно относился к винтовкам: даже если охотничьи рассказы их владельцев отчасти правдивы и выигрыш в меткости не сказка, проигрыш по частоте стрельбы уничтожает это преимущество. Словом, нарезы в стволе – баловство богатых бездельников.

Теперь все эти соображения оказались поколеблены. Тирольские егеря, скрываясь от французских пуль за деревьями, не спеша заряжали свои винтовые ружья и отстреливали наших офицеров, почти не делая промахов. Поразительно! Из простого мушкета даже на сто шагов по одиночному человеку чаще промахиваешься, чем попадаешь. Проблема заслуживала изучения научными методами. Но сначала нужно было позаботиться о раненых и убитых, а потом в одиночку нести службу, обыкновенно исполняемую тремя офицерами.

Только недели через две, когда полки вышли из гор и остановились на отдых, у меня появился необходимый досуг для испытаний трофея. То, что я считал охотничьими рассказами, полностью (и даже с избытком) подтвердилось: меткость просто феноменальная. Зато процедура заряжания… Кошмар! Пулю надлежало заворачивать особым манером в промасленную льняную тряпочку, именуемую «пластырь», и осторожными ударами деревянного молотка по шомполу забивать в ствол – Боже упаси, не слишком сильно, чтобы не помять, а то застрянет; а если слабо окажется, при выстреле не пойдет по нарезам. Представил это священнодействие на поле боя, подумал, много ли солдат удержатся, чтобы не ударить посильнее в спешке, – и еще больше стал уважать тирольцев. Нет, массовым оружием пехоты может быть только гладкоствольное, где пуля входит свободно и даже с зазором. Но почему бы не вооружать винтовками отдельных метких стрелков, чтобы выбивать вражеских офицеров, как наших выбили в горах? И еще надо подумать над причинами отклонения пуль от цели – у меня были мысли на этот счет в артиллерийском трактате, их следует додумать до конца. Возможно, точность обыкновенных мушкетов удастся повысить. Заряжание…

Показалось, будто в моем мозгу со скрипом проворачиваются неведомые механизмы, как в заржавевших от бездействия часах. Зачем проталкивать пулю через длинный тугой ствол, если можно без усилий вложить ее с другой стороны? У меня же есть готовая конструкция со сменными зарядными каморами, созданная специально для ускорения стрельбы! Вопрос о затравках для воспламенения заряда был решен еще синьором Витторио, придумавшим оловянные капсулы с воспламенением от удара. Кажется, мой ум не вовсе отупел от неупотребления: в считаные минуты перед внутренним взором возникли три или четыре возможные конструкции нового оружия, на выбор. Мне бы сейчас хорошую мастерскую… Сельской кузницей тут не обойдешься!

Хорошие мастерские находились совсем недалеко. Нюрнберг славился на всю Европу часами и иной работой по металлу, другие города империи или соседних швейцарских кантонов тоже изобиловали отличными ремесленниками, но свободно располагать собой, чтобы туда отправиться, я не имел права. При победоносном окончании кампании можно было надеяться на зимний отпуск, а пока военное счастье колебалось на очень шатких весах. Преимущество, которое мы имели весной, растаяло после тирольской неудачи: баварских солдат едва половина вышла обратно, остальные разбежались или погибли. Маркграф Луи Баденский сразу осмелел и начал наступление. Главными силами он в начале сентября занял Аугсбург, другой его корпус под командованием графа Лимбургского Германа-Отто Штирума продвигался по северному берегу Дуная. Наш отдых прервали раньше времени, чтобы остановить этот марш.

Трудно отыскать место более прекрасное, чем долина Верхнего Дуная, особенно ранней осенью, когда урожай собран и все плоды земные находятся в изобилии, сентябрьское солнце не жжет, но пригревает ласково, прозрачные серебристые воды великой реки неторопливо струятся к далекому Черному морю, где бесчинствуют кровожадные сыны Магомета. А на идиллических придунайских равнинах люди, утверждающие, что следуют учению Христа, усердствовали убить или покалечить своих ближних, вместо того чтоб их возлюбить, как предписано Иисусом. У Штирума было десять тысяч австрийцев и шесть тысяч пруссаков, из числа отданных электором Бранденбургским императору в обмен на королевский титул. У нас семнадцать тысяч французов состояли под непосредственным командованием Виллара (и непрестанно с ним ссорившегося Максимилиана), а семитысячный корпус д’Уссона должен был атаковать имперцев с тыла. Несогласованность действий чуть не привела к неудаче: немцы отбросили преждевременно напавшего д’Уссона, но, к счастью, не успели перестроиться для отпора основным французским силам. Мы опрокинули их, и только необыкновенная стойкость вражеского арьергарда, возглавляемого принцем Ангальт-Дессауским, не позволила совершенно уничтожить противника. Нам достались четыре тысячи пленных, тридцать семь пушек и весь обоз имперцев. Разбитый корпус Штирума спасся в Нордлингене.