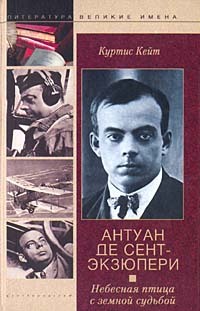

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 45 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Это помогает объяснить различие между его реакцией и реакцией генерала Де Голля на известие о высадке на территории Северной Африки в тот судьбоносный день 8 ноября 1942 года. «Вы слышали?.. – торжествующе обратился к Леону Ванселиусу Сент-Экс по телефону. – Я чувствую себя помолодевшим на десять лет». Тогда как Де Голль, получив сообщение от полковника Билло, руководителя его штаба, на мгновение застыл, как был в пижаме, затем задрожал от гнева и взорвался: «Что ж! Надеюсь, эти парни Виши сбросят их в море. Никто не входит во Францию как взломщик».

Если бы это было просто раздраженной реакцией человека, разъяренного тем, что (после его фиаско в Дакаре) его игнорировали и держали в неведении, об этом можно и не вспоминать, как о мгновенной вспышке задетого самолюбия. Но экстраординарное продолжение оправдало опасения Сент-Экзюпери, высказываемые им по поводу Де Голля и его лондонского окружения Дени де Ружмону и другим. Год назад, в июне, генерал начал издавать газету «Марсельеза», призванную пропагандировать линию партии Де Голля.

Согласно договоренности «Пур ла виктуар», нью-йоркское издание, запущенное в начале года Анри де Керилли вместе с Женевьев Табуи и Мишелем Робером, оставляло две страницы каждого номера для материалов, переданных по телеграфу от «Марсельезы» из Лондона. Не имея возможности нападать на британцев, являвшихся основными менторами Де Голля и снабжавших его средствами, Франсуа Квилиси, главный редакционный «топор» генерала, открыл серию статей с несправедливыми нападками на Рузвельта и американцев, и это уже к сентябрю вынуждало редакторов «Пур ла виктуар» слать в Лондон протестующие телеграммы. Отношения между этими двумя изданиями антивишийского толка достигли предела через шесть недель после высадки в Северной Африке, когда Квилиси напечатал передовую статью в «Марсельезе», где резко заявил: «С точки зрения не нашего эфемерного поколения, а истории, оккупация нашими американскими друзьями земли, стоившей нам так много крови, наносит нашей стране удар более ощутимый, чем оккупация французских департаментов гитлеровцами, поскольку это удар по чести страны». Гнусность этого утверждения побудила нью-йоркских редакторов «Пур ла виктуар» телеграфировать в «Марсельезу» в Лондон с сообщением об отказе печатать их передовицу. Они одновременно потребовали у Адриена Тиксье, представителя Де Голля в Вашингтоне, телеграфировать протест самому генералу в Лондон. Ответ пришел однозначный: Квилиси пользуется полным доверием Де Голля. Так пришел конец недолгому сотрудничеству «Пур ла виктуар» с «Марсельезой».

Все это предсказал с удивительной ясностью и предвидением друг Сент-Экзюпери, Рауль де Росси де Саль, чьи чувства по этому поводу не слишком отличались от чувств его друга. Несколько месяцев, вопреки доводам рассудка, он не терял надежды, что движение голлистов могло принять более либеральное направление, но тщетно. Тиксье, самый раболепный из комитета шести, возглавил представительство Де Голля в Северной Америке. В сентябре Жак Маритен умолял его не покидать «делегацию» сторонников Де Голля, и Саль неохотно согласился. Но, как он записал в дневнике: «Из информации, получаемой ими, Франция, очевидно, становится неистово националистической. Этот национализм проявляется во враждебности ко всему иностранному, не важно, дружественному или враждебному, и, согласно принципу Мора[26]26

Мора Шарль – идеолог и теоретик группы «Аксьон франсез», правоэкстремистского и националистического движения.

[Закрыть], Франция должна искать спасение в собственной изоляции и не думать о поддержке на стороне. Теперь, когда Петен, открывший этот национализм, разочаровал своих преданных последователей, национализм мог найти свое идеальное воплощение в движении Де Голля… Вероятно, поражение Франции и доктрина Петена фактически привили французам чувство отчаяния, аналогичное тому, которое Гитлер эксплуатировал в немцах. Однажды нам скажут, будто мы вовсе не проигрывали эту войну.

Другими словами, то, что называлось мифом Петена, – на самом деле всего лишь болезненный всплеск национализма. Поскольку миф постепенно тает, можно обратиться к Де Голлю, кто таким образом поляризует шовинистические стремления и мистику Виши. Можно уже проследить следы петенизма в современном голлизме: англофобия и даже американофобия, например. Причем и та и другая происходят из национализма и теории Мора, которая видит в англосаксонских системах и англосаксонской философии такие чрезвычайные опасности, как демократия, либерализм, меркантилизм, интернационализм и так далее».

Сент-Экзюпери не мог не противостоять тому, что вызвало к жизни этот пророческий анализ, не утративший своей актуальности и сегодня. Так оно и случилось. Он высказался решительно и недвусмысленно. И опять он отказывался принять ту или иную сторону, отказывался судить, выносить торжественный приговор. Пусть кто-то менее грешный кинет первый камень. Он не ставил перед собой цель разжигать рознь, он хотел уладить отношения. Первоначально переданное по радио на французском языке, а затем изданное в Канаде, его обращение называлось «Открытое письмо французам, где бы они ни оказались» и появилось 29 ноября (через пару дней после потрясшей всех передовицы Квилиси, опубликованной в «Нью-Йорк таймc мэгэзин»). Обращение во французском варианте начиналось тремя обрывистыми словами: «D'abord la France» – «Франция превыше всего». То есть превыше Петена и превыше Де Голля.

«Немецкая ночь погрузила всю нашу землю во мрак. Какое-то время мы все еще могли узнавать хоть что-то о тех, кого мы любили. Мы все еще пытались заботливо утешить их, пусть и лишены были возможности разделить с ними их скудный хлеб. Издалека мы слышали, как они дышат.

Но теперь все кончено. Франция погрузилась в молчание. Она затеряна где-то в ночи, как судно с погашенными огнями. И ее сознание, и ее духовная жизнь глубоко запрятаны. Мы даже не узнаем имен оставшихся там заложников, которых Германия завтра расстреляет».

Но, продолжал Сент-Экс, «всегда из-под рабского гнета рождаются новые истины. Давайте не будем брать на себя роль хвастунов. Их там сорок миллионов, и они оказались под игом. Не мы принесем духовное пламя тем, кто уже лелеет и питает его, словно свеча, своим собственным телом. Они лучше, чем мы, решат проблемы, стоящие перед Францией. У них все права на это. Никакие наши изыскания в социологии, политике или даже искусстве (тут он мимоходом подколол сюрреалистов) не перевесят их размышлений. Они не станут читать наши книги. Они не услышат наши речи. Они могут посмеяться над нашими идеями. Нам надо держаться как можно скромнее. Наши политические дискуссии – полемика призраков, а наши амбиции комичны».

Любому знакомому с кредо голлистов, согласно которому они изначально считали себя «хранителями» истины, защитниками священного писания, эти слова казались ересью. Но дальше предстояло услышать худшее: «Не мы олицетворяем Францию. Мы можем только служить ей. Сколько бы мы ни сделали, мы не имеем права претендовать на благодарность. Нельзя измерить одной мерой свободное волеизъявление человека, избравшего борьбу и тьму рабства. Нельзя поставить на одни весы солдата и заложника. Они – те, кто остался там, – единственно истинно святы…»

Воздав должное «на диво правильным действиям американцев в Северной Африке», Сент-Экс развил мысль, уже сквозившую в «Полете на Аррас» и более конкретно представленную на обсуждение друзьям. Эта мысль состояла в следующем – «ликвидационной комиссии» (так он называл правительство Петена в Виши) пришлось пойти на сделку с завоевателями и уступить за бесценок часть Франции, лишь бы спасти сотню тысяч французских детей от голодной смерти. Нарушить соглашение по перемирию означало бы возврат к состоянию войны и автоматический плен шести миллионов французов, годных к военной службе. Шесть миллионов французов оказались бы таким образом осуждены на смерть, памятуя «страшную репутацию немецких лагерей, откуда выходили только мертвые». Разве не следовало уступить под натиском подобного мрачного шантажа?

Именно ответ на этот фундаментальный вопрос так долго разделял французов. Но теперь, после высадки в Северной Африке и полной оккупации Франции, вопрос уходил в область чистой теории. «Виши мертво. Виши унесло в могилу все мучившие свои сложные проблемы, свой противоречивый персонал, свою искренность и хитросплетения ума, свою трусость и храбрость. Давайте сейчас откажемся от роли судей и оставим ее историкам и послевоенным трибуналам. Сейчас много важнее послужить Франции, нежели спорить о ее истории».

Эти строки вступали в скандальное противоречие с сектантским духом движения Де Голля. И изгнанники, не видевшие ничего зазорного в поисках теплых местечек и свившие себе уютные гнездышки в небоскребах Нью-Йорка или покрытых зеленью окрестностях Карлтон-Гарденс, не могли не заметить пару-тройку стрел, направленных Сент-Экзюпери в их сторону: «Это – не вопрос борьбы за кабинеты. Остается незанятым только одно теплое местечко – солдатское, ну и, возможно, тихие могилы на каком-нибудь маленьком кладбище в Северной Африке».

И, словно этого было мало, он продолжал представлять на обсуждение фактически позицию Жиро, поддержанную Рузвельтом и государственным департаментом. «Я не принадлежу ни к одной из партий, не состою ни в одной секте, но я принадлежу своей стране. Временная структура Франции – дело государства. Пусть Англия и Соединенные Штаты постараются. Если наша цель состоит в том, чтобы нажать на гашетку пулемета, мы напрасно станем тратить время на решения сейчас второстепенной важности. Реальный лидер сейчас – это Франция, осужденная на безмолвие. Давайте питать отвращение к партиям, кланам, течениям».

Увещевание завершалось призывом к своим товарищам по изгнанию предать забвению их бесплодную вражду и исправить тот незавидный образ, с которым они предстали перед американцами. «На французов здесь смотрят как на крабов в корзине. Это несправедливо. Проблема в тех, кто ведет нескончаемую полемику. Тех, кто хранит молчание, просто не замечают». Для исправления впечатления он предложил тем французам, кто согласен с идеей немедленного объединения, сообщить об этом Корделлу Халлу, госсекретарю США. После этого он завершил послание на личной ноте: «Французы, давайте уладим наши споры. Когда те из нас, кто еще недавно ссорился, окажутся на борту бомбардировщика против пяти или шести «мессершмиттов», воспоминание о наших старых ссорах заставит нас улыбнуться. В 1940 году, когда я возвращался с задания на самолете, прошитом пулями, я имел обыкновение пить превосходное перно в баре эскадрильи. И я выигрывал свой бокал перно в покер у своего однополчанина роялиста, или социалиста, или у лейтенанта Израеля, самого храброго среди нас всех, еврея по национальности. И мы чокались нашими бокалами с глубокой нежностью друг к другу».

Написано с несомненным красноречием, но в его послании, как всегда необыкновенно человечном, сквозило отсутствие сильной аргументации, и этим не преминул воспользоваться Жак Маритен, отметивший уже в своем собственном «Открытом письме», названном им «Иногда нужно и осуждать», следующее: «Сент-Экзюпери сейчас убеждает нас, что для французов, годных к строевой службе, есть только один путь – идти воевать. Но почему эта мысль пришла к нему только сегодня? Между его глубочайшим желанием и французами стояло так называемое французское правительство, которое он принимал за Францию». «Незаконно узурпированная при поражении власть» (Виши) заперла французов в «западню перемирия». Ибо довод, будто перемирие было вызвано необходимостью спасти шесть миллионов французов, звучал надуманно. Бельгийцы не подписывали никакого перемирия, но бельгийских мужчин не истребили поголовно в немецких лагерях для военнопленных на том серьезном основании, что Германия нуждались в пленных как в трудовых ресурсах для работы на их фабриках и фермах. Но действия Виши развратили дух Франции, и это нельзя просто проигнорировать или забыть, к чему призывал Сент-Экзюпери. Все, что оно было способно выставить на борьбу против Гитлера, оказалось смехотворным и типично «пораженческим» бегством французского флота в Тулон. Будущее рассудит, это верно; но тем временем солдаты «Сражающейся Франции» (с подводной лодки «Сиркоуф», герои Бир-Хашейма, и, прежде всего, человек, спасший честь Франции в ее самые горькие минуты, генерал Де Голль) имели значительно большее моральное право олицетворять собой Францию, чем кто-то наподобие Дарлана, под чьим командованием французам было теперь зазорно служить в Северной Африке».

Правда, несомненно, состояла в том, что в этой полемике и Маритен, и Сент-Экзюпери оказывались и правы, и не правы одновременно. Споры нельзя уладить на уровне принципов гуманизма или общечеловеческой морали, до которой Сент-Экс поднимал ее. Перемирие, возможно, спасло несколько французских городов от разрушения под бомбовыми ударами, но, если смотреть на это с высоты разгрома, все это вряд ли имело необходимость, столь велика оказалась паника и охватившее людей смятение. Она позволила правительству Петена или, более точно, подлинным патриотам, служившим ему, ограничить степень ущерба, нанесенного германскими войсками. Но наиболее существенным вкладом оказалось сохранение Северной Африки в руках Франции. Фундаментальный вопрос, таким образом, состоит не в том, кто прав, а кто не прав, а в целесообразности тех или иных действий. Именно это осознавал Вашингтон, когда отказался разорвать отношения с Виши, в то время как Роберта Мэрфи, правую руку американского посла, делегировали готовить вторжение в Северную Африку. Но необходимо ли было Виши для спасения Северной Африки? Ни Сент-Экзюпери, ни Маритен не могли убедительно ответить на этот вопрос. И сейчас, уже почти тридцать лет спустя, историки да и политики не в состоянии прийти к единому мнению по этому вопросу.

Отповедь Маритена безмерно расстроила Сент-Экзюпери. Он стремился лишь к одному: избавиться от дискуссий, полемики и страстных дебатов в уставшей от борьбы французской колонии в Нью-Йорке и превратившейся из-за этой борьбы в «корзину с крабами», но на этот раз вынужден был ринуться в бой. И это именно в тот момент, когда он выступил с призывом сплотиться в единый союз. Маритен, по крайней мере, поднимал уровень полемики до уровня собственного интеллекта, между тем фанатик-голлист, такой, как Пьер-Андре Вейль, не мог найти ничего лучшего, как объявить Сент-Экзюпери дилетантом, любителем, летавшим ради раскручивания продажи своих книг!

Осудив в «Военном летчике» тоталитарное искоренение всякого инакомыслия и утверждая там же, что задача религии, а следовательно, и философии – не крушить, но преобразовывать, Сент-Экзюпери чувствовал необходимость повидаться с Маритеном, которого он не раз встречал раньше, и предпринять попытку добиться публичного примирения. Маритен принял предложение, но, опасаясь негативной реакции со стороны членов движения «Франция навеки», которые не смогли бы простить ему его встречу со столь отъявленным «петенистом», он настоял на конфиденциальности их встречи.

Тайную встречу устроили недалеко от фруктового рынка, в небольшой французской типографии на Гринвич-стрит, принадлежавшей Мишелю Роберу. Дебаты продолжались далеко за полночь, но не привели к сближению позиций сторон. Маритен из-за отсутствия лучшей кандидатуры доверился Де Голлю, и его отношение к лидеру основывалось (как, впрочем, и у многих других) на слепой вере, которую невозможно поколебать доводами рассудка.

«Больше всего его разъединяло со «Свободной Францией», – писал Мишель Робер о Сент-Экзюпери, – нежелание воспринимать военные действия с чисто стратегической точки зрения. Сент-Экс смотрел на войну с точки зрения гуманиста. Когда, например, бомбили базу подводных лодок в Лориенте, писателя мучил только один вопрос: сколько французов и француженок погибли при налете бомбардировщиков? Его волновало одно: смогут ли наши люди пережить все эти лишения и разрушения? За исключением Симоны Вейль, чуть не уморившей себя голодом из желания разделить участь своих соотечественников (я всего лишь предпочитаю есть то, что могут себе позволить французы), я никогда не встречал никого, кто испытывал бы большее и такое почти физическое сочувствие к людским страданиям».

* * *

Это чувство нашло яркое и проникновенное выражение в последнем из трех произведений, написанных Сент-Экзюпери в период его пребывания в Соединенных Штатах. Подобно «Маленькому принцу», «Письмо заложнику» появилось совершенно случайно, и действительно по несчастливой случайности. Первоначально эта работа не предназначалась для отдельной публикации, а писалась в качестве предисловия для книги, которую его друг Леон Верт создавал об оккупированной Франции. Они переписывались по этому поводу, и Верту тайно удалось переправлять написанное до того, как немцы ликвидировали неоккупированную зону как раз в момент высадки американцев в Северной Африке. Когда тексты Верта наконец достигли Нью-Йорка, получателя потрясла непримиримость автора, почти совсем как у голлистов. Его же предисловие было задумано иначе и требовало более поэтического развития, свои идеи Сент-Экс излагал в «Нью-Йорк таймc», и, поскольку он зашел слишком далеко в этом направлении, его не пришлось долго убеждать передать свое небольшое эссе Жаку Шифрину и Роберу Танжеру, начавших выпуск серии «Книги Брентано», для обеспечения авторов-эмигрантов столь необходимыми им в тот момент гонорарами. Шифрин, еще помогавший Жиду запустить серию «Плеяда», книг французских классиков для издательства Голлимара, был, естественно, знаком с Сент-Эксом, ну а Танжер, до того как обратился к литературе, вел перед войной дела Консуэлы в качестве адвоката. И Консуэлу, и Антуана часто приглашали в загородный дом Танжера в штате Коннектикут, где Сент-Экс, как всегда любопытный ко всему происходящему вокруг, развлекал собравшихся спиритическими сеансами, на которых стол на трех ногах поднимался от пола и совершал поворот в воздухе.

Самое короткое из творений Сент-Экзюпери, «Письмо к заложнику» можно назвать своего рода стихотворением в прозе, посвященным переплетающимся темам дружбы и изгнания. «Разлука, – как однажды заметил Ларошфуко, – усиливает сильную страсть и ослабляет слабую». На языке Сент-Экзюпери, одинаково роднившем его с Китсом («Услышанные мелодии приятны, а не услышанные еще приятнее»), эта истина умещалась в одно простое предложение: «Присутствие друга, который на самом деле где-то совсем далеко, может быть ощутимее, чем его реальное присутствие. Столь же ощутимо, как молитва». Это отдаленное присутствие Верта, которому он посвятил своего «Маленького принца», часто бередило душу Антуана в Нью-Йорке. Положение друга оказывалось до некоторой степени почти столь же нереальным, как у тех беженцев, которых он видел, когда они стекались в казино в Эшториле, в то время как мир вокруг них рушился. Но если их обставленный с шиком исход, изображенный Сент-Эксом несколькими уничижительными мазками, все равно лишал их корней и опустошал настолько, насколько богатые люди не могли себя опустошить сами, «внутреннее изгнание», которому подвергались теперь Верт и его страдальцы соотечественники, оставляло их жизнь заполненной, значимой и не лишало ее содержания. Как наполнялся внутренним смыслом и мистическим счастьем тот миг радости, испытанный им в тот день, когда они вместе завтракали в ресторанчике на берегу Соны, близ Турню, и пригласили присоединиться к ним немца, владельца баржи, и его спутницу. Как наполнялась общечеловеческим смыслом улыбка, позволившая ему, в один из напряженных моментов гражданской войны в Испании, рассеять угрожающие подозрения в группе анархистов, готовых расстрелять его, приняв за шпиона…

«Разве такая радость не является самой большой ценностью, взращенной нашей цивилизацией? – продолжал Сент-Экс. – Тоталитарная тирания тоже в состоянии удовлетворить наши материальные потребности. Но мы с вами не скот, предназначенный на откорм… Уважение к человеку! Вот он, камень преткновения! Если нацист уважает только себе подобного, он не уважает и себя. Он отказывается от противоречий, основы созидания, он разрушает всякую надежду на взлет, и из человека он формирует (и это на тысячелетие вперед) термита, подчиняющегося порядкам, установленным в термитнике. Порядок во имя самого порядка выхолащивает в человеке присущую ему неотъемлемую силу, направленную на преображение мира и самого себя. Жизнь создает порядок, но порядок не способен создать жизнь».

В этих строках, наконец, получил письменное отображение ответ Сент-Экзюпери в мысленном его споре с Геббельсом и его речистым представителем Отто Абецем. Но немного дальше нашли отражение его глубокие переживания, несомненно связанные с продолжающейся сумятицей в рядах его соотечественников перед лицом этого самого основательного и нерушимого порядка немецкой военной машины. «Меня так утомили все эти споры, эти крайности, этот фанатизм! В твой дом я могу входить таким, какой я есть. Мне не нужно рядиться ни в какое облачение, мне не нужно покоряться никаким заповедям, мне даже в самой малости не придется отрекаться от моего внутреннего «я». С тобой мне не нужно ни оправдывать, ни защищать это мое «я». С тобой я вновь обретаю мир, как тогда в Турню».

И как совсем иначе протекала его жизнь в Нью-Йорке, где ему приходилось объясняться, и оправдываться, и защищать ту самую терпимость, которую он желал в себе сохранить. Где сторонники Де Голля, ободренные крахом правительства Виши, ободренные сиюминутной силой и признанием, науськиваемые и подстрекаемые Адриеном Тиксье, по-обезьяньи копировавшего упрямую непримиримость своего господина, отныне все громче травили его. Как Анри Керилли позднее отмечал в своей книге «Де Голль – диктатор»: «Нам довелось стать свидетелями почти точного повторения одного из самых поразительных политических явлений довоенного периода, когда самые надежные, самые верные, самые непоколебимые друзья Франции во всем мире (такие, как Черчилль, Беном, Титулеско) третировались парижской кликой с не меньшей ненавистью, чем немцы. Точно так же в течение длительного периода, когда он прилагал все силы для освобождения Франции, Рузвельт имел в лице сторонников Де Голля самых неумолимых и неотступных врагов».

В той же самой книге (добавим по ходу дела, что ни один французский издатель не посмел переиздавать ее начиная с конца 40-х) Керилли подвел итог двум совершенно противоположным отношениям к событиям войны. С одной стороны, Де Голль, заявлявший в 1940 году: «Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну». И с другой стороны, Сент-Экзюпери, посмевший высказаться: «Генерал, скажите правду. Франция проиграла войну. Но ее союзники выиграют войну».

В сочельник в Алжире убили Дарлана, и генерал Жиро, тот самый, которого Сент-Экзюпери вызывался тайком вывезти из Франции, автоматически занял место своего предшественника. Его вступление в должность высшего военного руководителя в Северной Африке послужило сигналом для тотальной клеветнической кампании, организованной суперпатриотами на Манхэттене, принимавшей самые безобразные формы, но это больше не удивляло Сент-Экса. Поль Винклер, возглавлявший новостной синдикат «Опера мунди» даже проявил изысканную утонченность, высказав предположение, будто спасение Жиро из Кенингштайна предварительно тайно согласовали с немцами при посредничестве «Вормс-банк». Сражение в интересах Де Голля теперь приобрело приоритет над сражением против немцев, и только из-за того, что Андре Филип (тогда ярый сторонник Де Голля) однажды бросил Керилли: «Жиро – фашист!» Не представлялось возможным убедить подобных самозваных инквизиторов, что их священная «правда» могла оказаться не только упрощена до предела, но и искажать факты. Когда Леон Ванселиус пригласил Филипа на ленч с ним и с Сент-Экзюпери в ресторане «Ольон», сын Филипа, Оливье, превзошел по непримиримости отца, гневно выкрикнув: «Предателей фашистов надо казнить!» Означенные жертвы принадлежали уже другому лагерю, но Сент-Эксу не составляло труда узнавать все ту же фанатичную нетерпимость, рождавшую гнев Геринга против «пигмеев». И эта, и другие беседы того же свойства вдохновили его составить в «Цитадели» портрет «полного предубеждения пророка, в котором теплился святой гнев», чье благочестивое и праведное рвение требует провести чистку всех менее благочестивых, чем он.

Теперь, когда часть Франции возобновила сражение, Сент-Экзюпери больше, чем когда-либо, стремился покинуть «эту корзину с крабами», где жалкие ссоры ее обитателей угнетали его без меры. «Бывают моменты, когда мне просто приходится убегать от моих собственных соотечественников», – жаловался он Александру Макинскому, когда тот возвратился из Лисабона и занял контору в Рокфеллеровском центре. Его уязвляло, что Галантьер находился уже в Северной Африке, в то время как ему приходилось оставаться все там же и бить баклуши. Но пришлось ждать января, когда появился первый проблеск надежды с прибытием на Манхэттен генерала Антуана Бетуара. Этого генерала, возглавлявшего французов в Нарвике и которого затем арестовал Ноге за содействие союзнической высадке в Марокко, Жиро послал во главе высокой миссии, чтобы добыть оружие для его бедственно недоукомплектованной вооружением армии. В Вашингтоне Бетуара приняли в Белом доме, пригласили на новогодний ленч с главнокомандующим, устроенный в офисе здания Объединенного штаба, и организовали ему теплую встречу с высшими американскими должностными лицами. Это сильно контрастировало с тем, как его встретил Адриен Тиксье («водопроводчик», как его любил называть Франклин Рузвельт), который, придерживаясь стандартного мнения голлистов, будто все французы в Северной Африке являлись коллаборационистами и предателями, с трудом мог поверить, что пятьдесят тысяч из них уже начали сражаться с немцами в Тунисе.

Как только они узнали о его прибытии, Сент-Экзюпери и Леон Ванселиус поспешили в Вашингтон. В гостинице «Шоргэм», где ему предоставили номер, Бетуар обещал дать им самые лучшие рекомендации, чтобы они могли отправиться в Северную Африку в качестве повторно мобилизованных французских офицеров. Немного позже, когда Бетуар приехал в Нью-Йорк, он не успевал сесть в такси, как его уже спрашивали: «Вы за Жиро или за Де Голля?» Такого накала достигла здесь вражда двух лагерей. На это генерал, преследовавший цель (как и Сент-Экс) не разжигать рознь среди французов, а, напротив, примирить их, отвечал: «Я за них обоих. Я ведь француз». Так предпочитал говорить и Сент-Экзюпери, если, конечно, поведение местных сторонников Де Голля не выводило его из себя окончательно. Оптимизм Бетуара в этом вопросе, кажется, разделяли, во всяком случае некоторое время, Жак Лемегр-Дюбрей, член «Комитета пятерых» (тот, кто помогал Роберту Мэрфи готовить высадку в Северной Африке), единственное гражданское лицо в штабе Бетуара. Когда Сент-Экс и Леон Ванселиус зашли к нему в «Сент-Регис», в Нью-Йорке, Лемегр-Дюбрей продержал их до четырех часов утра, слушая с лихорадочным интересом, как они подробно объясняли ему, почему не могут встать на сторону Де Голля.

В течение нескольких недель, которые Бетуар провел в Нью-Йорке, они встречались с Сент-Экзюпери почти ежедневно, и именно в квартире Сент-Экса генерала представили его будущей жене, Мине де Монтгомери. Прошел январь, наступил февраль, и, пока Сент-Экс с нетерпением ждал вызова, произошла новая ожесточенная атака голлистов. Она совпала с заходом в американские воды французского крейсера «Монткалм», который направился в доки Филадельфии, и линейного корабля «Ришелье», сумевшего избежать разрушений во время британской бомбардировки Мерс-эль-Кебира и пересекшего Атлантику для перевооружения и модернизации для ведения боевых действий против немцев. Со своей базы в Свортморе Ванселиус организовал танцы со студентками, чтобы развлечь моряков с «Монткалма», и однажды вечером Сент-Экс присоединился к нему для посещения офицерской столовой, где их принял капитан с солидным бретонским именем Браннелек.

В Нью-Йорке офицеров с «Ришелье» торжественно встречали манхэттенские домохозяйки, старавшиеся позволить им чувствовать себя как дома и устраивавшие им бесчисленные коктейли и приемы. Но поскольку их командир, адмирал Фенар, был близким приятелем Дарлана, сторонники Де Голля в Нью-Йорке подхлестывали неистовую кампанию против него. Не успокоившись на этом, они начали обрабатывать экипаж корабля, перехватывая членов команды в барах, где эмиссары голлистов стремились убедить их, будто, как только судно перевооружат, Фенар (пронацист) покинет союзников и перейдет на сторону немцев. И получалось, будто их святая обязанность как французских патриотов – присоединиться к Де Голлю, единственному французу, действительно боровшемуся с врагом (они забывали добавлять, где проходила его линия фронта – на Карлтон-Гарденс). Сто двадцать моряков с «Ришелье» оказались достаточно легковерными и проглотили сии евангелистские истины, тихонько покинули судно, затем их тайно перевезли в Галифакс, Новая Шотландия, откуда переправили в Англию, и только там они обнаружили, что у Де Голля не имелось никаких судов, где они могли бы служить!

Сент-Экзюпери, посетивший «Ришелье» с Консуэлой, пришел в ужас от подобных невероятных «проделок» голлистов, так же как и Андре Моруа, и Луи Руже с сопровождавшими их женами. Возмутился и генерал Бетуар, отправившийся прояснить ситуацию к Пьеру де Шевиньи, но в ответ улышал от этого отъявленного голлиста: «Вынужден, в конце концов, объяснить вам следующее – вы, генерал, для нас белая армия, наша же армия – красная». Ответ, открывший глаза бесхитростного генерала на своеобразный менталитет некоторых наиболее неистовых сторонников Де Голля в Нью-Йорке. Печальный результат «дела «Ришелье» – линейный корабль едва не вышел из строя на несколько месяцев, в то время как нескольким меньшим французским военным кораблям пришлось выйти в море с опасно неполными экипажами, поскольку их команды «распускали» агенты голлистов из Нью-Йорка. Один из них, потеряв восемь своих канониров, даже утонул! Для Анри Керилли это послужило последней каплей, и он записал в своем дневнике: «Я покидаю навсегда движение Де Голля, действия которого разъединяют французов, оскорбляют союзников, а теперь он еще и несет ответственность за гибель французского судна. Прощай, Де Голль!»

Хотя он принадлежал к числу старых летчиков, Анри Керилли никогда особо не сближался с Сент-Экзюпери, мало интересовавшимся политикой, но, вероятно, не забывшим о довоенных симпатиях Керилли в войне, которую вел Муссолини в Абиссинии, и в «крестовом походе» Франко в Испании. Но из-за Де Голля они теперь столкнулись с глазу на глаз. Пришло время покидать отравленную атмосферу Нью-Йорка и возвращаться на поле боя. Бетуар обещал ему поддержку на самом высоком уровне, но все неожиданно осложнилось из-за Адриена Тиксье в Вашингтоне. Что? Позволить Сент-Экзюпери взять верх и перелететь через Атлантику в Северную Африку? Ну уж нет, решил «водопроводчик». Пусть едет как пехотинец, на судне, перевозящем войска. Сент-Экзюпери пришел в ярость, но ничего изменить не смог. Это было первое вето, наложенное голлистами, которое ему пришлось снести, но оно оказалось не последним.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?