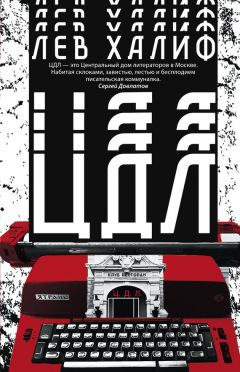

Текст книги "ЦДЛ"

Автор книги: Лев Халиф

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Гении, как известно, всегда ходят парами, Еврипид и Аристофан, Шекспир и Бен Джонсон, Пушкин и Гоголь, Эйзенштейн и Чаплин… Да и не гении – тоже, Ильф и Петров, Масс и Червинский, Дыховычный и Слободской и так далее. А уж братья, те и подавно: Жемчужниковы, Стругацкие, Тур. Бывает, даже и не братья вовсе, а все равно как вылитые близнецы: пишут так, что отличить невозможно, эти тоже, естественно, ходят парами. Но странно, когда среди попарных бывает один как два. Вот, к примеру, присел писатель, соединивший в своей фамилии сразу двух антиподов. На одном стуле сразу умещаются и знаменитый Шолохов, и печально известный Синявский. Эта фамилия хороша на случай очень резких перемен… Шолохов-Синявский… Какая из двух ему больше нравится?

А этот из далекого Ташкента, когда-то хлебного города. Ступает по-кошачьи. Осторожно. Это не его участок охоты. Зовут его безобидно – Ростислав Гузь. Он автор нашумевшей (в детских садах) книжки стихов «Я иду и за маму держусь. А кто его знает, ведь это же гусь!». И вообще всякий смысл здесь отскакивает, как с Гузя стихи.

А вон и Вадим Земной с даром небесным ну до чего ж отвратительно писать стихи!

А вот идет поэт-полицай, в свое время хорошо помогавший немцам. Славы захотелось. Выступил по телевидению. Опознали. И «загремел».

Все полицаи у нас непременно становятся уважаемыми людьми. Так, в Одессе начальник Угрозыска стал народным депутатом. Искал преступников. Но потом нашли и его.

Вот идет критик известный и маститый. На воротах его дачи к страшному объявлению «Во дворе злая собака!» кто-то приписал: «К тому же не принципиальная».

Слово творит чудеса. Говорят, что, когда на одном московском кладбище появилось красочное объявление: «Граждане, подметайте свои могилки!», обитатели этого заброшенного погоста по ночам действительно устраивали субботники.

Идет все забывший и все простивший писатель. Вернувшись домой из двадцатилетнего заточения, он, едва прикрыв за собою дверь, спросил: «Мне никто не звонил?»

Поэтесса усатые ноги. Еще поэтесса, прикрывшая грудью все амбразуры… телекамер.

«Юлия Цезаревна, ну подвиньте чуть влево свой пышный бюст, и тогда Цезарь Солодарь поставит вам плюс». Сегодня он, сука, всех фотографирует.

А это человек, усидевший не на одном родео политических скачек. Мистер Усидчивость! – Человек, ощутивший судьбу под собой. Схвативший ее в тиски своих железных ягодиц. В Америке преступник с таким задом, ненароком сев на электрический стул, замкнул бы всю энергосистему этой высокоразвитой страны.

А это счастливец… сменивший свой писательский билет на отрицательную характеристику.

Начнут евреев скоро бить в России. Из зависти, что могут уезжать!

– Вы Якут? – спросил я прекрасного артиста, абсолютно не помышлявшего об отъезде (тогда о нем даже самоубийцы не заикались).

– Нет, еврей.

И я сказал:

– Еврей якутом еще может побыть какое-то время, а вот якут евреем – никогда.

– Почему? – спросил прекрасный артист.

– А он, в отличие от еврея, никогда не посмотрит на мир округлыми от удивления глазами.

А вот течет Сергей Островой – полоска водянистая стихов, окруженная сушей. «Я в России рожден, – говорит, – родила меня мать…» Врет. Таких поэтов матери не рожают. Сама Партия их плодит. Бывают, разумеется, и по старинке рожденные.

У бывшего поэта – старого хрена Тихонова (есть еще не слишком молодой Тихон Хренников, почему-то их всегда путают) – сгорела дача. Хороший повод оправдать многолетнее молчание («борьба за мир» не оставляет камня на камне ни от мира, ни от поэта) – так и есть, сразу же пустил слезу: «Ну все. Абсолютно все великонаписанное дотла сгорело…»

Раз иду к иностранцу в гости. Вхожу в подъезд. Сидит милиционер: «Куда идете?»

– Вы, наверное, хотите спросить: «К кому?»

– Ну, к кому?

Называю имя.

– Сейчас узнаю – ждут вас или не ждут, – нехотя отвечает милиционер.

В это время сверху послышались чьи-то шаги.

– А ну, спрячься пока! – вскочил он и стал заталкивать меня под стол.

И что ты думаешь – залез. И сидел там, как в окопах Сталинграда, хоть и лауреат бывшей сталинской и вполне знаменитый писатель. Привыкли мы, черт подери, подчиняться власти. Спасибо вызволил мой иностранец. Это он, как нельзя кстати, сверху спускался. Будто почувствовал.

ЦДЛ. Воскресник. Здесь в писателе воскресает сознание своей полноценности. Пригодности людям и… зверю.

Добровольно-принудительные мероприятия. Организованная интимность и сжатое в кулак единодушие – это не про нас.

Субботники и воскресники – величайшая сплоченность всех жанров.

«Поможем – кто чем может! Все как один выйдем на уборку зоопарка!»

Зоопарк соседствует с Союзом писателей. Не будем спорить – где больше порядка. Но отрешенная тоска заневоленных зверей в чем-то схожа и с нашей тоской по пампасам. Но когда писатель кричит – «Хочу в пампасы!», ему не верят. В отличие от зверя, чье желание быть на воле – само собой разумеющееся. Ему сам Бог велел быть на воле. И тут никто не сомневается в правомерности его исконного желания.

«Дайте простора!», «Снимите ошейник!», «Будьте так добры!» – так бы заступилось за нас зверье, будь оно немного поразумнее.

Так что с будущей благодарностью мы идем подметать зоопарк. Судя по объявлению в ЦДЛ, прозаики собираются у львов. А впередсмотрящие мемуаристы – у единственного жирафа. Поэты – у зайцев. Где собираются критики – еще не решили. Но, видно, у пресмыкающихся – им самое место. Переводчики будут чистить клетки экзотических животных нерусского происхождения.

Тут даже комиссия по работе (читай – борьбе) с молодыми и та переиграла свой лозунг: «Дави щенят, пока слепые!» на «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».

Та часть писателей, которая по тем или иным причинам не может присутствовать на этом мероприятии, – должна немедленно внести свой однодневный заработок (как минимум) в отделение Краснопресненского госбанка. Номер счета также указан в крупноформатном объявлении.

Замешкавшись, звонит домой сам партвожатый. Так и вижу кукиш его лица, устремленного в телефонную трубку. Будто ваял его однажды скульптор собачий, с аппетитом обкусывая, как бы убирая все лишнее с глыбы, да переусердствовал, сукин сын, – не хватило ему чувства меры.

– Ну а как вы? – спрашивает меня ответственный за мероприятие партийный вождь отчаянно трудного участка идеологической работы (парторг ЦК по ЦК – есть и такая должность!).

– Я решил внести сразу весь свой годовой заработок, – бодро отвечаю, – что уж там – гулять так гулять!..

– Ну зачем же так много?! Годовой, конечно, можно пожертвовать, но только в Фонд мира.

– А мне без разницы, что годовой, что однодневный. Все едино ноль целых хрен десятых. Вот сумма, которую я заработал за этот високосный год. В нынешнем и того меньше. А в юбилейный и сказать стыдно!

– Ну тогда, может, бесплатно выступите. Так сказать, шефски!.. Хотя нет. В таком состоянии и при таком заработке вам выступать не стоит.

Это уж точно.

Воскресник.

Чем может помочь писатель? Книгой?

Нет. В данном случае это слишком незначительный вклад. Здесь требуется нечто посущественней.

Воскресник. Кто-то воскрес. Беседуем. Ну как там – вдали?

– Рай эвакуировался повыше. Сначала залетели слухи. А теперь и сами пожаловали. Космонавтика!

– А в Аду? Небось тоже энергетический кризис… И недожаренные грешники разбегаются по своим земным привычкам?

– А у вас?

– А у нас Парнас! ЦДЛ.

Чтоб никто воскресать не смел.

Нет, человек здесь просто находка для партии и правительства. А точнее, для очередной партии правительства. А если он паче чаянья еще и мыслит, ну тогда ему тем более нет цены. И не будет. Именно он-то и не может пожаловаться на отсутствие к нему пристального внимания.

Скажете – миллионы, и неужели все учтены? Но возникает и не меньшее удивление – миллионы, и неужели все человеки?

Тут, разумеется, у власти свои представления о человеке как таковом. Власть долго не мудрствует. Если человек по-своему мыслящее существо, в том-то и беда, что мыслит по-своему. А не по-государственному. То есть как надо.

Кто-то преуспел и перестал мыслить вообще. Счастливец! Кто-то еще только преуспевает. Тоже несчастным не назовешь. А кто-то не хочет преуспевать. И вот с этим-то типом людей и происходит основная и титаническая работа, рассчитанная, как и у Гитлера, – на века. Будто человек при таком к нему отношении живет дольше букашки. И убивать его надо обязательно массированной техникой. Без должного прогресса могущей, не приведи господи, устареть. И тут бы ему, несмышленому, по-людски помочь власти, так о нем пекущейся. Не мешать ей. А он только прибавляет работы. И нет ей конца. О, эти люди мыслящие, да еще по-своему! Никак не берущие в расчет своих сородичей, с высунутыми языками помогающих власти. Понимающих власть. С полуслова. Потому что полных слов она не имеет. Отдающих ей себя и детей своих. И не щадящих живота своего, дабы укрепить ее жало, и без того, по самые ноздри, в нас воткнутое. И тем не менее у власти хватает забот.

Скажем, писателю положено сидеть. Где сидеть? Это решит партия правительства. Быть ему убитым или только битым? Тоже решает она. Ему, писателю, не надо ломать голову, и без того обремененную. Правительственные органы на то и органы, чтобы органически и всячески способствовать, поправлять и направлять именно в русло. Из которого они вытекают в таком невероятно большом количестве. Ткни пальцем, и попадешь в орган – печати или карающий. Или просто сующийся в твое глубоко личное. Что-что, а органов у нас хватает (я извиняюсь за нежелательные ассоциации). Тут тебе и орган имени Максима Горького, пополняющий Союз писателей имени Льва Толстого и именуемый Литературным институтом. Их всего два на всем белом свете. Второй в Восточной Германии. И слава богу, что два. Иначе бы мир был наводнен сотнями Достоевских и Гете, Гоголей и Шиллеров, Чеховых и Кафок. План этих двух литературных кузниц выдавать на-гора по меньшей мере сотню писателей в год. Не считая тысяч поэтов (и чтоб непременно негодяев отпетых), критиков с глазами на критинический реализм, переводчиков, этих перевозчиков из пустого в порожнее – не столько братских, сколько бл…ких литератур. А также почему-то шекспироведов и конечно же драматургов (при этом – никаких драм!).

Там учат писать созвучное советской эпохе. Самой под диктовку писанной. Там учат творить, но не из ряда вон выходящее. Пишут, как правило, сообща, чтобы удобнее было подглядывать – что и как пишет сосед. И даже кто как сосет карандаш вечный – тоже важно, а вдруг его повело в сторону от магистрального пути совсоцреализма. И тогда его сообща поправляют учителя. Зачастую гэбэшники, никогда в жизни не бравшие пера в руки, а если и бравшие, то не затем, чтобы писать. Тут надо учесть, что филология и литературоведение, особенно русское, – любимая специализация подручных зондеркоманд, заглядывавших в свое время в рот уже удушенным в газовых камерах. И бывших дипкурьеров. Запад здесь тоже не составляет исключения. В России основное и решающее значение для получения такой должности имеет наличие полицейского стажа. Даже глухой, как сибирский валенок, надзиратель в захолустной тюрьме или палач в центральной, эдакий хмырь с обрезом (длинным стволом не попадешь – смертники головой мотают), может со временем стать профессором русской словесности. Не очень изящной в наше время.

«Труд – дело чести, славы, доблести и геройства». Благодаря труду обезьяна стала атеистом. А Шолохов – писателем.

За сорок лет своего существования Литературный институт имени Горького выпустил на тот и на этот свет такое количество писателей и поэтов, критиков и переводчиков, песнеписцев и драмоделов, шекспироведов и просто литработников, что просто удивительно, что их не знают на Западе. Правда, в России их тоже не знают. Но зато благодаря им Советский Союз стал самой читающей страной в мире, правда всего того, что предлагает партия правительства и правительство партии (сбить бы из них хоть одну партию, да в их же лагеря!). И уж не важно, как читающей – по слогам или залпом. Что предложат или что сам достал. Пушкина или Достоевского, Щипачева или Кочетова и прочих Шекспиров бездарности. Этих слуг народа, у которых в слугах народ, то и дело норовящий ухватить между своих побегушек из-под полы, почитать запрещенных. То есть талантливых авторов.

Живых или мертвых – не важно. А вот слуги его, как и положено слугам, неграмотны и невежественны, как министр культуры СССР, когда-то ткачиха и ничего, говорят, баба. А уж потом салтычиха и самодурка, которая прямо-таки умерла от обиды, когда ее слегка пожурили за миллионорублевую дачку. Вот Софронов – Геринг советской литературы, устроивший не одну Гернику в душах читательских, в отличие от мадам министра выжил, когда ему тоже обратили внимание на архитектурные излишества его хором. А гениальный Андрей Платонов был дворником в Литературном институте. Обратите внимание, не профессором, а дворником. И ютился там в подвале, пока не умер с голоду. А Михаил Булгаков, написавший «Мастера и Маргариту», попутно бедствовал и познал все прелести недожизни, как Хлебников, Грин, Цветаева, доведенная до петли, Ахматова, Олеша и другие, не попавшие в лагеря, как великий русский поэт Осип Мандельштам. И сегодня их книги – кандидаты в костер. Как, впрочем, и сегодняшних авторов, если они выходят – выскальзывают за рубежами России советской.

«Свобода творчества». Между прочим, у пауков в банке и то больше демократии.

А вот не слишком торчащий, напротив, прячущийся орган – колючая проволока цензуры, идеологическое ситечко с тысячекратным пересечением, где эмблема не только ножницы, но и карающий меч Революции. Не то что слово – эхо его не проскочит. Цензоры носят у нас кортики, как адмиралы. И если у них насморк – они получают больничный лист. И справедливо. Как иначе унюхают они крамолу? Непонятно только, зачем уж так обижать недоверием советских писателей – самых преданных подручных партии правительства. В большинстве своем это такие хронические холуи, что вождям, которые у них всегда на устах, уже скоро не на чем будет сидеть. А уж лежать в Мавзолее – тем более. И так острым как бритва языком напрочь срезана их наиболее выдающаяся часть фигуры. Которая всегда и везде, обязательно и всенепременно обращена к народу. И в первую очередь к писателям, языкатым уже по долгу своей профессии. Этот срез, мне думается, не что иное, как след наших отчаянных сатириков. Они у нас самые бойкие. Они у нас всегда впереди. Это только так поначалу кажется, что они сзади. Это если сверху на них смотреть. Да это естественно – трон, он ведь не для головы предназначен. Не головой же на нем сидят! Одно только и вызывает недоумение – отчего тронные речи испускаются не его величеством мягким местом? Будем надеяться в новой, последующей конституции и это учтут.

Нет, никак не пойму, почему оскорбляют советских писателей таким вопиющим недоверием? Кто еще трудится так, не покладая… языков? Даже на пенсию не выходят. Правда, за вредность берут… молоком… Материнским молоком Матери-родины. И где твоя былая грудь, мамаша?

Но, с другой стороны, нализавшись вволю, и пососать не грех!

Одноликие. Этих сразу видно. У них если не шапка на воре, то просто горит во взоре. Вот двуликие эти, придя с работы, преображаются, прячут язык за зубами. Отдыхают. Пришел. Переоделся и стал другим человеком. И не узнать.

Будто это не он пять минут назад с высунутым языком в верхи пробивался. И не его поставили в очередь – жди! Ишь, какой прыткий! Тут посолидней тебя ждут, когда выглянет хоть малый кусочек нашей отеческой ласки, которая без устали заседает…

Ох уж эти с двойным дном. Или и нашим и вашим! Или с двойной жизнью, как вам будет угодно. Тоже по-своему двужильные, хоть и с двойными подбородками. Кстати, раздвоение личности у них начинается именно с подбородка. Тоже чем-то напоминающего то, что они с таким усердием вылизывают. И не только по праздникам красным. Их подбородок как бы намекает, что одного седалища им конечно же мало. Это существенная деталь. По ней безошибочно можно узнать советского литератора. Его лицо как бы расходится. Как бы разрывается меж двух миров – отвратительным, но желанным западным и любимым, но ненавистным восточным. Двойственность их натур очевидна. Здесь все двоит. Он и соавтор. Он и двоеженец. Или двоемужец. Он и двойняшка-близнец… с кем-нибудь. И не по вине родителей. Не говоря уже, что пьет двойное виски-водку, вдвойне превышающее норму западного алкоголика. У него, естественно, две автомашины. В одной он возит рукописи в издательство. В другой – возит тоже рукописи, но чтобы спрятать в лесу, невдалеке от своей дачи, щедро подаренной ему государством. Закапывает он их, как правило, надежно. Навсегда. Так, чтобы и самому не найти. Вот просто литератор (тот, кто с единственной жизнью) – этот не умеет прятать. Его писания находят сразу и без труда. И тогда его единственная и без того непрочная жизнь под угрозой. Хотя было бы справедливей, чтобы угрожали хотя бы одной жизни из двух того самого – с раздвоенным подбородком, к тому же двойным. Тому самому с двумя седалищами для большей творческой активности. Которому к тому же мало одного для вылизывания. Подавай ему сразу все коллективное руководство, которого в России отродясь не было.

А вот лечебный орган, именуемый у нас просто и звучно – «Дурдом», где тебе мозги вправляют.

Но вернемся к просто писателю.

Обычно он диктует машинистке. Но это было до нашей эры. Ныне писателю диктуют самому. Он может, конечно, вскочить возмущенный. И тогда ему говорят: «Сиди уж!» И он сидит. У нас только дураки вскакивают и садятся уже куда прочнее, чем сидели раньше.

Дома для умалишенных, но талантливых литераторов – это те же дома творчества, где ты, что называется, привязан к письменному столу. И что же не написать шедевр?!

Что касается остальных профессий – они тоже не возлежат. Тем более в лагерях. Но писатель здесь прямо-таки родится с клеймом на седалище. Да и немудрено, самая сидячая профессия в России – это писатель. Только так он доходит до нужной кондиции. Если вообще не «доходит», то есть не «дает дуба».

Места заключения, злоключения и прочего новоиспечения… Каждый – знай свое место! Каждый – знай свой инкубатор, где всемерно для Всемирной высиживают птенцов-головорезов, уже как бы заранее наказанных. За одного битого ныне уже трех небитых дают. Вместо двух когда-то. За одного убитого в лагерях – пятьдесят рублей. И гроб с кирпичом семье. За одного стреляного воробья и двух нещипаных орлов не жалко. Это пока они орлы – до первого «бокса» обычной тюряги. А потом они станут либо стреляными, либо застреленными воробьями. Или какой другой птичкой. Поначалу Красины, потом они больше – крысины. Или как минимум – Смирновы. Всех национальностей и фамильных окончаний.

Граф ли с моноклем,

Мерин ли сивый…

Сколько в России Смирновых!

Смирные люди в России.

Но есть же святые? Есть. Но иуды преобладают. Но есть же стоики. Есть. Куда им деться? Но больше – историки, внимательно изучающие опыт этих самых стоиков. И вообще историю российского государства. Стоики больше сидят. Правда, не плачут даже под похоронную музыку. Хвала им и честь!

Есть еще «западники» – русская се ля ви – это тебе не французская житуха! И сравнивают их баррикады с нашей кремлевской стеной. «Их бастилии не наши Лубянки!»…

Конечно, коль всем народом там сидим. И нелишне добавить – дружно свой срок отбываем. Главное – все у нас поэтапно. Всему свое время. И место. Одному куранты бьют его последний час. Другому – только начало. Кого-то еще сажают. А другого – уже ложут. Кого-то высылают. А кого уже выслали.

А все это вместе называется – «дружная семья народов».

«Нас не трогай, и мы не тронем, а если тронешь – спуску не дадим!» Кому? Тюремщикам?

«Нам песня строить и жить помогает…»

Что строить? Тюрьмы?

Но есть же левые? Есть. Они ходят по обочине справа. Как правые, тоже на цыпочках, слева. Тех же, кто выходит на дорогу, – давят под аплодисменты толпы. Правда, она сейчас уже хлопает только глазами. И то прогресс!

А все это вместе называется: «единство партии и народа», вроде бы не урода. Вот разве ссыльные, эти, пожалуй, и смелые, и сильные. Чем дальше их высылают, тем сильней они и смелей. Чем глубже в чужбину, тем больше мужчина. Нет, что ни говори, а сильные мира сего – это ссыльные мира этого. И здесь бы не спутать с нашей ссылкой вчерашней, где выжить в бескрайней и бессрочной мог только действительно сильный человек. Когда замена одной ссылки другой едва ли меняла положение ссыльного. Когда ощущаешь себя ссыльным, но почему-то не высланным. Приговоренным к ссылке, но так в нее и не попавшим. Потому что вся необъятная страна Советов (и врагу не посоветуешь тут родиться) сплошь и рядом место для отбывания наказания. Вот только за что? Какая же это ссылка?

Вот только на сорок седьмом году своей жизни я могу сказать: да, они меня наконец-то выслали. Привели наконец-то свой приговор в исполнение. Теперь я за пределами их безнаказанности. Формально, конечно. Вот когда я смогу сказать, что я ссыльный. Под надзором или нет? Навечно мое изгнание или временно? Но это уже ссылка настоящая.

– Главное, выйти на осевую, – сказал мне мой друг, абсолютно не вяжущий лыка. Ибо пил за всех ее пить пугливых. Почитая за грех первородный, если она, проклятая, останется вдруг. Или прикоснется девственный кто! Друг мой очень болел за непьющих.

– Главное, выйти на осевую. Ты мне правый глаз подержи. И мы быстрехонько выйдем.

При этом на спидометре было давно уж за сто. И город сбегался на нас посмотреть, красивых. С двух сторон прижимаясь к ветровому стеклу.

– Ну, прижми же мне правый глаз!.. И я тебя, как вождя дорогого, доставлю… «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Тихо светит месяц ясный в мавзолей твою!..»

И мы ненадолго заняли правительственную полосу.

И действительно, вскоре домчал меня друг мой до дома. Прикоснулся к звонку дверному. И тут же свалился, как мертвый. Вот что значит рефлекс.

Главное, выйти на осевую.

«Прошу выдать и разрешить мне ношение горячего оружия, ввиду проживания на даче.

Офицер в отставке писатель Кочетов В.А.».

Разрешили. Надо же ему отстреливаться от любимых читателей, то и дело его стерегущих. Хоть одно доброе дело сделала Охранка – из этого пистолета пустил он себе пулю в лоб. Очень даже было с чего.

Но это, так сказать, одиночные выстрелы. Кабы совесть у них объявилась, грянул бы залп. Погромче. Крыши с белокаменной бы снесло, случись однажды у них угрызение совести. Но не могут они себе этого позволить, хотя очень много им дозволялось. Например, присутствовать, когда герои их доносов на их глазах погибали. Писатели, они всегда любопытны. Первым попросил разрешения глянуть хоть одним глазом на пытки Александр Павленко. Двумя разрешили. И стоял автор «Счастья» до чего же счастливый.

И пальцем не давал сомкнуться портьере… И смотрел… Ну разве не кайф – смотреть, как вышибают талант у коллеги! Да еще так утонченно и с блеском.

На дверях ОВИРа появилась надпись: «Славлю отечество, которое есть, но трижды – которое будет!» (Вл. Маяковский.)

«Это что же получается, – недоумевает овировский сторож, стирающий надпись, – сделали революцию здесь, а сами жить в Израиль?»

– Скажите, «бл…дь» литературное слово?

– Конечно. Более продажной шлюхи, чем литература наша, я не встречал.

Ответ на записку из зала

– «Что делать?» – спрашивал Чернышевский. И я спрашиваю – что делать? – недоумевает мой сосед по камере в Лубянской тюрьме – хромец лет тридцати. – «Кто виноват?» – спрашивал Герцен. И я спрашиваю – кто виноват в том, что мы так живем и жили и будем жить? «Быть или не быть?» – вопрошал Гамлет, как русский в своем привычном занятии – задавать вопросы и плевать на ответы. И я задаюсь вопросом: быть или не быть мне живым и здоровым тут, где только и ждут, чтобы я вытянулся в гробу по стойке «смирно». И даже в этом случае уместился в их низкорослые мерки. Как правило, получается, что ты выше их на голову. Вот если ты выше их и на ногу, или на руку, или еще на что-нибудь – тогда ничего. Терпимо. Не страшно. Но не приведи господь, на голову – тут если не сразу, то все равно укоротят и положат по стойке «смирно».

«Зачем я это сделала?» – часто спрашивала себя моя мама. И я тоже недоумеваю – зачем она это сделала – родив меня на свет? Ведь тогда разрешали аборты. Более того, их даже поощряли – голод был несусветный. «Чего тебе надобно, старче?» – спросил кто-то, тоже из классиков.

«Чего ты хочешь?» – обратился к нам Кочетов. Тоже вполне конкретно обратился и застрелился, потому что ему не понравилось то, чего мы хотим.

– Слушай, будь классиком и задай свой вопрос. Классики обязательно должны задавать вопросы. А то я ума не приложу, как жить?

– Всеми правдами и неправдами жить не по лжи! – посоветовал то ли Александр Исаевич Солженицын, то ли Вагрич Акопович Бах, когда отваливал на Запад.

– Все шутите, а художник должен…

– Конечно, – перебил я его, – художник – должность должника. Но кому? Естественно, художник заложник от шнурка и до макушки. Но чей? Знаешь что – никому и ничего не должен художник. Никому и ничего он не должен, как дождь. С той лишь разницей, что его не молят. Он идет и не идти не может.

– А как же «гражданином быть обязан»? – спросил сосед.

– Это когда «словам тесно, а мыслям просторно»? – поинтересовался я.

– Вот именно, – ответил сосед, как всегда потирая свой бритый череп.

– А знаешь, почему словам тесно, а мыслям просторно? – спросил я его, недавнего учащегося.

– Да нет, не задумывался как-то.

– Отечные слова – долго на ум приходят, – просвещал я его, – а мысли, наоборот, – усохшие, так как ждали их долго. Нет, брат. Литература – не дура. Ей не граждане верноподданные нужны, а, напротив, – объективные и рисковые люди с искрой Божьей во лбу, вместо звезды. Она – Песнь Песней и Нагорная Проповедь одновременно, поднимающая людей, даже тех, кто подняться отчаялся, а не самогонщица патриотического кваса. Но, если уж кого она приговорила к осмеянию, тому хана. И здесь ей сам Бог поможет. Потому и шутим, брат, все потому же. Да и как же иначе можно жить? И где – в Анекдоте! В до чего же Пошлом Полицейском Анекдоте! Расскажи – и шар земной со смеху покатится в иную галактику, где конечно же воздух чище. Вот смеху будет. Там. А слез от него – здесь.

– Шутки, шутки, а полмира встает по его побудке, – заметил он. – И это уже не смешно.

– Отчего же – смешно, и даже очень. Да кто здесь не обхохотал бы себе всю бороду и не стал бы Салтыковым-Щедриным, тоже бороду имевшим, так сказать, не голым сатириком будучи. Потому что более анекдотичной жизни трудно придумать. Тут бы только и покатиться со смеху и без сатириков, лишь оглянувшись вокруг себя. Оглянись вокруг себя – кто ж так нагло гребет тебя? И при этом щекочет усами. О, терпеливый великий товарищ Народ, да одного огляда и достаточно, чтобы заплакать от смеху. То сифилитик с бороденкой чахлой пристроится сзади. То жалкий карлик с усами (карлик, карлик, а как отодрал великана). То безусый да беззубый, отрастивший брови на губы. Не иначе тому в подражание.

А может, народ смеется, плача. А мы думаем, что он плачет и совсем не смеется. Он и в Бога заповерил всем своим идолопоклонством вчерашним, полагая, что здесь даже Бог – шутник. Надо же, допустил такое.

Вот и верит – он же всю эту трихомудию и разрушит смехом вселенским. Не без нашей, конечно, помощи.

И сверкнула белая манишка его улыбки парадной, хоть и был он в потертом пиджаке.

Неужели мы кричим, только родившись, чтобы потом всю жизнь выражать свои слежалые мысли шепотом? Или нам, как брудастым сукам в Лондоне, уже удалили голосовые связки?

– Конечно, – отвечает сосед, – нам, как последним сукам, кастрировали голос. Как в Китае, стерилизацию провели, но только голосовых связок. Ибо то, что делает народ мужчиной, давным-давно удалили. Так что китайцам было у кого поучиться. Пуля-дура да штык-молодец, вот и весь их мозговой холодец. Так сказать, их нервные окончания… Вот и шустрят, покуда людей в округе хватает. Прикончат нас – за других возьмутся. Других упокоят – друг за друга примутся.

Как приятно иметь единомышленника даже за бетонной стеной!

– Не пуля-дура, не штык-молодец – литература-курва и литератор-подлец, – возражаю ему, – если человечество когда-нибудь погибнет, то только от ее продажности. У сифилитички обычно проваливается нос. У этой почему-то язык. Весь в утробе, жаждущей насыщения. А как младенцев жрет, когда называется «детской», – жуть охватывает. Ей бы, официальной да коллективной, с провокаторским колокольчиком на шее. Ей бы, говнистой да гапонистой. Сытой, на сто голодов вперед. Ей бы в землю уйти. Раз уж настоящую в подполье загнали. И спокойненько лечь. Или, о чудо, тоже стать динамитчицей, подрывающей устои невеселого Анекдота. Ей бы тоже смехом взрывать, всем миром своим обеспеченным. Не то что мы – одиночки, где всего в обрез. И бумаги. И жизни-времени. Или, на худой конец, – пусть шахтером будет. И хоть какое-то выдает «на-гора» тепло… А она, шлюха, еще и ночные горшки из-под политиков таскает. И при этом страсть как боится расплескать содержимое прямо им в морду. Надо ж так скурвиться за каких-нибудь шестьдесят лет. Санитар Общественной Жизни!

– Член союза писателей, – заметил сосед, – а ведь ни союза, ни писателей. Один член и остается. Народу в зубы. Вместо литературы. Да раньше она тоже горшки таскала, только в белых перчатках, – отвечал перестуком сосед. Только знаки препинания при этом забывал проставить. Стены морщились от его сплошняка. Но беседа тем не менее продолжалась. Да это естественно – две одиночки желают ночь скоротать. А может, вечер. Или даже день. Внизу – все одно. – Раньше все же были интеллигентные люди. А как ты думаешь – есть сейчас у нас интеллигенты?

– Это которые «часть общества, способная к независимому мышлению»? Есть, – отвечаю, – интеллигенты у нас делятся на три категории: те, на которых уже отсмеялись. Те, на которых еще смеются. И те, которые уже сами начинают хихикать, как бы опасно это ни было. Потому что государство любит шутить само, всегда отрабатывая именно на них свои клоунские приемы. И никто ему не мешал доселе. Напротив – помогали всем миром. А тут – неслыханное дело – смеяться над самим дрессировщиком в первой в мире стране, наконец-то победившей человека. Это, конечно, самые опасные государственные преступники.

Теперь рассмотрим – как смеются.

В кулачок. В тряпочку. В рукав хихикнув. Про себя – глазами, бровями, лбом, когда морщина как рот до ушей. Опять-таки – в анекдот (любое упоминание об анекдотичности строя – всегда строго наказывалось). В намек (толстый, тонкий, средний). Вслух – в интимном кругу. Про себя – в кругу не интимном. В записку без подписи. В записку не анонимную. В реплику на собрании многолюдном, конечно. В снятие штанов на таможне в момент самого тщательного досмотра, когда ты, счастливый и довольный (покупками), возвращаешься на родину и думаешь – где еще я могу показать – свою задницу? В смех сквозь слезы, когда тебя высекли. В иронию судьбы. В тщательно скрытый подтекст, который сразу же улетучивается при типографском наборе. В скрытую насмешку, которую потом ищешь и не находишь. В эзоповский язык, который в переводе на русский – уже не язык, а мочало (начинай все сначала!). И, наконец, в граничащий с самоубийством, с сумасшествием и с предательством всех остальных несмеющихся – в смех в открытую – с трибуны собственного роста. В голос или в рукопись. В песню или афоризм (когда он не аферизм). В холст или в рисунок. В плакат или в скульптуру. В кадр или в текст за кадром. В титр. В театр. Словом ли в зал или на все четыре стороны. В белый свет, как в копеечку. В стол про запас, будто сам себя заминировал. В письмо к чертям на кулички. Или прямо в бога душу мать. Минуя официальные ограды, огляды, ворота и калитки, упреждения и заграждения, органы и учреждения, вышки, к которым не только тебя одного приговорили, а и весь народ. Вон как глушат любое идущее извне слово!.. Минуя стены, унизительные сцены, пули-дуры и прочие цензуры, адресуясь прямо к зрителю, к читателю, к слушателю или к самому Господу Богу.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?