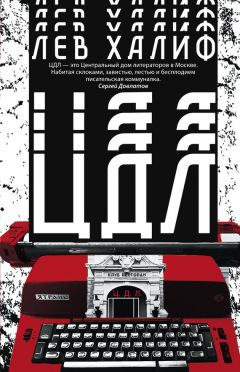

Читать книгу "ЦДЛ"

Автор книги: Лев Халиф

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Попробуйте, коллеги, вот так попасти свой взгляд. Вот так попребывать свой ум. И не будет ваш ум ни разу бюллетенить, привыкший к свежему воздуху. Может, поэтому и здоров, как бык, ненавидящий красное, – чихавший на все опасности ум. Хуже, куда хуже работать в камере спертых тюрем. В духоте спрессованного человечества с немытыми пятками. И, боже мой, как же тяжко сидеть, когда и голова твоя что гулкая камера. И в ней почище тебя заключенный сидит – твоя лучшая книга.

…Вызревает потихоньку мелодия, забирая память в свой проворот. Со всем, что до срока держала. Что это – попытка наперед увидеть начало неведомого? И может быть, даже прекрасного. Отчего-то всегда сокрытого за горами пространства и времени. И еще такого дисгармоничного, как наше. Так и не узнавшего, на что же оно наконец отпущено и кому в первую очередь.

Имеющий время да задумается. А если еще и повезет, то и сам разберется в подарке. Уже в самом названии, несущем скоротечность. Успеть – не успеть? – вот что нас первым волнует. В то время как на не менее важный вопрос – «зачем?» – времени уже не остается.

Но движет, движет инстинкт, не берущий в расчет никакие вопросы. Будто птица летит, не сгибая привычный свой путь. Когда уже есть покороче дорога. И лезет, как дура, под выстрел. И какое уж тут бессмертие – одни только критики и знают. А может, бессмертие – это уход без оглядки вот в такой перекрут вот такого труда. Целиком без остатка. Когда и хоронить потом нечего. И кладбище (ну, иди сюда, клад, сокровище) – остается на бобах. То есть при своих.

Ну, и где твое бессмертие?

«Прячу, – ответил. – Пишу и прячу. Видишь – идут по пятам».

Краденое, что ли, что вором крадучись. Да мыслимо ли песню сокрыть! Она и лежа себя выдаст. «Мы пишем по-белому, а жизнь – черновик. Но как же ярко тогда проступают строки! И что же, мне, их отдать – окунуть их в поганую речку Забвенья, что течет под Лубянкой?! Миг один – и будто никогда ничего не писал. Не касался пером до Жар-птицы, прилетевшей однажды к тебе, дураку… Хрен им в зубы! Пускай пожуют коллективом. А я пошаманю еще».

И как же хватает писать без оглядки. Вот так – на ходу? Откуда черпает?

Не будем задавать дебильских вопросов. Понятно – из себя. Вот где он находит слова не искусственной свежести и огранки, ничего общего не имеющие с продукцией кустарей – не одиночек, толпами трущихся задом о письменный стул и вот таким невеселым способом добывающих слово истинное и неповторимое? Где он находит слова первозданные в мире, где легче найти девственницу во всемирном профсоюзе проституток, нежели незаезженное слово? Ведь в отличие от своих собратьев, почесывающих себя пером и рьяных помощников наступить на горло не собственной песне, он даже поэтом себя не считал, пока в приговоре суда отпечатанным слово «поэт» не увидел. Никаких подтверждений легальных, кроме нелегального внутреннего «я». Никаких доказательств, что житель Парнаса. Разве что на земле без прописки и права писать. Нету книг напечатанных, а признание есть. Как же это понять? – вскинет бровью читатель. Родина знает своих подлецов и поэтов. Даже если они и ни строчки своей не сказали. Вот и ищет. Шурует. Шмоняет, и ноздри – до плеч. Между прочим, русские борзые – лучшие в мире собаки. Нелегальный внутренний голос… А уж где лежит он, мы пока вам не скажем. Лишь намекнем – у надежных людей, которых так мало, так мало… Как хороших поэтов.

…Шел человек и мычал, как абзац, что как челюсть, еще не проросший зубами. Ничего – улыбнется. И зубы покажет.

Пьем, пьем, и по миру некогда сходить. Не с кружкой для монет, а с душой для впечатлений… А отчего пьем? Текучка заедает, – жалуется наш брат. – А отчего заедает? – Однодневки кропаем, талант размениваем, на хлеб с маслом норовим заработать… Да на чаевые нашему швейцару. Приезжаю как-то к приятелю, смотрю – рядом с его хоромами дачка – пальчики оближешь! Пригляделся поближе, смотрю – стоит швейцар наш цэдээловский. Откуда, говорю, у тебя, дружок, такая дача? Да на ваши чаевые, отвечает. На ваши гонорарные… Вы люди с гонором, а я человек простой – мне бы чего-нибудь попроще. А сам такую модернягу отгрохал, что закачаешься!

Нет, хватит вычесывать череп, выгребать золотишко. Пора написать навсегдашечку! Пора словить кайф!.. «Пора, брат, пора!..»

Ну уж кукиш по локоть! – Не воскреснут бунтари, попросившие пощады.

«Хлеба и зрелищ!»

Но сначала хлеба. Потому что именно из-за хлеба возникают невиданные зрелища.

Русь! Вся твоя история – сплошная и нескончаемая хлебная очередь, вечно обраставшая голодным людом. Не раз вздымались в небо огненные петухи – излишек темперамента. Не раз хлопали выстрелы – хлопушки человеческого терпения. Но бывает, что хлеб становится зрелищем. И тогда он чреват революцией.

Хлеб родил ее у нас в семнадцатом. С бабьего роптания у хлебных лабазов.

Не откажись тогда ротмистр Кирпичников стрелять по взбунтовавшимся бабам и не побратайся с ними вызванная солдатня – мир наш выглядел бы по-другому.

«Хлеба и зрелищ!»

Колизей любопытства… Цирковые искусы. Где первыми клоунами были гладиаторы. Они смешили толпу нелепостью своей смерти. Их гримасы на много веков пережили их самих. Эти гримасы дали миру лицедейство.

Но это еще не театр. Настоящий – он случится позже. Когда разыгранная на полпланеты бойня будет называться «театром военных действий». Со своими режиссерами, с генеральными, вернее, генеральскими репетициями, миллионами актеров, массовкой, где участвует почти все забрызганное кровью человечество.

Игра не на жизнь, а на смерть. Целые народы, из поколения в поколение, играли – не наигрываясь. И падали с тайной надеждой подняться и снова играть.

Бутафоры не успевали менять декорации. Костюмеры – одеяния. Гримеры – гримировать под полюбившихся героев.

Лишь придворные суфлеры, «инженеры душ человеческих», успевали вовремя подсказывать… свои провокаторские реплики.

Вымарывались ремарки. Вставлялись новые. Сообразно времени. Переносились акценты. И ставились ударения. Благо было куда ударить!

При невероятной смертности своих героев – этот театр бессмертен. Потому что конца пьесы и поныне не видно.

Длится действо – лицедейство. С антрактами кратковременных передышек. В которых женщины едва успевают зачать новые армии игрового мяса.

Этот театр без зрителя. Для самих себя.

А может быть, с небесной галерки глядят на нас иксы, нам неведомые, и думают: «Вот развлекаются! Вот развлекают! Нет, что ни говори, а земляне – самые зрелищные существа во Вселенной!..»

Художник не в состоянии остановить действо.

«Остановись, мгновенье!» – этот лирический возглас ныне отдает ядерным взрывом. Именно одного мгновенья достаточно, чтобы остановить жизнь на земле. Этой вечно крутящейся сцене, монотонно чередующей свои театральные сезоны.

Остается надеяться на парадокс – чем смертоноснее оружие, чем глобальнее оно, тем меньше его перспектива на международных игрищах со смертью. Кому захочется испытать его на себе! Разве что вовремя убежать на другую планету. И это исключено – тут за границу своей области проблема вырваться!

Не остановить, а запечатлеть мгновенье – вот мечта художника в наш рациональнейший век, крохоборски подсчитывающий свои шансы. Работяга и приспособленец. Ничтожество и Бог. Выкручивающий душу и тело в неостановимом поиске хоть одного удачного кадра.

Ныне творчество – это съемка на бегу. Под шквальным огнем.

Нужен рост, чтобы увидеть.

Нужен глаз, чтобы ухватить. Нужен смертельный риск!

«Зачем этому миру дети мечтателей?» – спросил Олеша в рассказе «Вишневая косточка».

Он ждал ареста. Тогда все его ждали.

Раздобыл где-то жести лист. Выложил на него свои кровные рукописи и… поджег.

Повалил дым, будя заспанных пожарных. Но не блестящие каски уже рвались в его дверь.

Когда вошли, то увидели человека в трусах. Пляшущего вокруг костра. И приговаривающего одну-единственную фразу: «Я – первобытный человек!.. Я – первобытный человек!!!» Они вернулись на Лубянку без него.

ЦДЛ… Здесь он не пил. («В ЦДЛ? Да никогда!») Тогда он пил в «Национале». Мимо которого идут ходоки к мертвому Ильичу, отчаявшись пробиться к Ильичу живому.

Центральная улица столицы – бывшая Тверская, ныне Горького. Когда хижины объявили войну дворцам – сюда по горячке и поселились окраины. Но не долго здесь жили. Началась реконструкция Москвы, и опять их задвинули куда подальше. Здесь быстро решают – кому где жить.

Всю жизнь не толстяк. Не любивший пирожные «эклер», считая их гробиками с кремом. «В России, – утверждал он, – умереть с голоду невозможно. Надо ходить по базарам и пробовать. Правда, торговки прижимисты, но их следует позабавить… А что делать? Ведь нельзя бродяжить, как Горький».

Скобарихи долго гадали – кто этот чудак? Вроде не вор и вроде не попрошайка. Какая-то смекнула – чокнутый книжник!

Не дальше торговок судили о нем и на радио, куда он однажды принес свою сказку. Редактируя птичьи диалоги, редактор сказал ему, что его удивляет реплика воробья.

– А то, что птицы вообще разговаривают, вас не удивляет? – спросил Олеша.

Получил Юрий Карлович вдруг гонорар за книгу. Может, впервые в жизни обретя немелкие деньги. Встал он посреди Тверского бульвара и начал раздавать червонцы.

Люди шарахались от него. Недоумевали.

– Иди сюда, – кричал он кому-то, – не бойся! Я – не фальшивомонетчик! Я – Олеша… А, не знаешь… Ну, тогда ступай!..

Он роздал все. До единой копейки. Домой он шел счастливым. Вместе с женой – своей Суок, едва разыскавшей его. Да-да, той самой Суок, что была из сказки.

На Лаврушенском во дворе, где он жил, его видели копошащимся в мусорных баках. Вот он достал пару старых, кем-то выброшенных ботинок. Снял свои и примерил «новые».

– Как вы думаете, – спрашивал Пастернака Сталин, – Олеша не продастся? (Про Мандельштама он тоже его спрашивал.)

Малонаходчивый Борис Леонидович пробормотал: не знаю.

Вождь любил советоваться по ночам. Вскоре телефонный звонок разбудил Фадеева.

– Вот Олеша совсем опустился. Как – не продастся?

– Да нет! Что вы, товарищ Сталин!

– Значит, вы ручаетесь?

– Да…

– Раньше писатели пили от безнадеги, а почему они пьют теперь?

– От радости! – вскрикнул Фадеев.

Великие творили натощак.

По соседству с Олешей жил Булгаков. Там же, на Лаврушенском. В этом скопище имен и одинаковых кабинетов.

Дом возвышался, как Олимп. Писательский дом № 17, где углем на стене: «От бутылок до Бутырок – один шаг!»

Здесь жили боги. Которым молились. Туда же подселяли и совсем иных идолов, чьи имена вызывали совершенно другой трепет. И тем не менее их селили рядом с Булгаковым, Олешей, Пастернаком – а вдруг научатся писать свои однодневки так же лихо, как эти пишут на века. Чем черт не шутит!

Коллеги по дому и соседи по литературе… Лилипуты… На сколько бронзовых голов они вознамерились быть выше?

Рядом текла Москва-река, сжатая набережными. Поблескивал гранит берегов, вздумавший увековечить вечное движение.

«Вы бы видели Булгакова, как он был счастлив! – рассказывал Юрий Карлович. – Голодный, без надежды и завтра быть сытым. Изящный, даже в подвязанных на носки галошах, он хохотал глазами… И было отчего. Бренная оболочка нищеты – это ею пытаются унизить бессмертную душу?!.

Лишь позже я узнал, что он закончил „Мастера и Маргариту“».

Когда после войны Олеша возвратился из эвакуации в Москву, квартира его была занята. Ему посоветовали написать в Моссовет. Ведь должны же возвратить! Но он не стал просить. Считая, что, когда он получал ее, – в то время он был писателем. А сейчас… Кто он сейчас?

До самой смерти он ютился у своего бывшего соседа и настоящего друга Эммануила Казакевича.

Мертвые сраму не имут, когда тут считает свои каждодневные тридцать сребреников вся долматусовская ошань – красносотенцы, спутавшие Великую Русскую Литературу с отхожим местом.

Толчок… в литературу. Вот они сидят орлы – в орлиных позах на своем коллективном толчке. И покрывают ее, когда-то великую, хором. Только самые рассеянные забывают при этом снять штаны.

Вечновчерашняя трусость. Оголтелая злоба ко всему талантливому. Воинствующая бездарность.

Гадюшник!

Открыть бы здесь Донорский Пункт Змеиного Яда.

Булгаков когда-то хотел взорвать ЦДЛ. Эту мечту-эстафету пока еще не подхватили. Динамит дороговат. К тому же заметно одряхлели члены Союза писателей.

Вот и выходит на поверку, что из всех ощутимых потребностей есть одна лишь потребность – Слова.

Сначала мычание музыки. Потом глухонемые знаки живописи. И, наконец… все выразившее и вобравшее, ярким громом грянувшее – Слово.

И слава богу, что этим даром наделены немногие. А то бы стоял в мире невообразимый шум. Как в ЦДЛ.

Буханка хлеба идейного – микрофон.

Ломоть брызгающих слюной обещаний…

Пугало на нескончаемом поле хлеба духовного – пропаганды. Пугало – напротив, зазывающее ворон.

Извечные вопросы русской нации: «Что делать?», «Кто виноват?», «Кому на Руси жить хорошо?»… без традиционного – «Быть или не быть?» – разве прижился бы в России Гамлет?

Маркс был серьезен.

Ленин уже улыбался. Даже подмигивал.

Сталин – смеялся… Если бы он сбрил усы – мы бы увидели этот страшный, тихий, без раскатов и обнажения гортани – смех.

Смех – смесь взрывчатая.

Коктейль низменных, утрамбованных в утробе инстинктов.

Раз по пьянке вождь всех времен и народов попросил Ираклия Андроникова – лермонтоведа и пародиста-самоучку – папэродироватъ немного. И в частности, показать его – величайшего – попросту, без нимба и лавра. В домашней, так сказать, обстановке. Приближенные уже приготовились посмеяться… И даже Берия встал на всякий случай.

– Не смэю! – промолвил Андроников, тоже с грузинским акцентом.

А почему, собственно, и не посметь? Нет, у нас даже хороший писатель далек от этой мысли. Мыслимо ли, говорит он, – смеяться над ними. Да еще талантливо? Что мне, жить надоело?

А действительно, как ему не надоело так жить?

Известный конферансье Алексеев однажды, ведя концерт в Кремле и видя необычных зрителей, воскликнул:

– Как приятно выступать против… правительства!..

Улыбнулся Сталин. Потом засмеялся. Тихо, чуть подрагивая позолоченными плечами. Запоздало прыснули приближенные.

Юмор не умер! Но где же вы – юмористы?

Булгакову не провели телефона. И со Сталиным он разговаривал прямо на улице… из телефона-автомата (просто из автомата говорить с вождем почему-то никто не додумался). В стекло кабины стучали монеткой. Дергали дверцу. Как всегда поторапливали… «Да не мешайте вы, черт подери! Я говорю с товарищем Сталиным». «И как же не стыдно вам так шутить!» – сказал ему кто-то из очереди. В иные времена на костер бы отправили утверждавшего, что он разговаривал с самим Богом.

Страшная страна, если Мастер, написавший «Маргариту» (так вначале назывался знаменитый его роман), пишет верноподданнический «Батум». Верноподданнический настолько, что даже привыкший к славословиям Сталин и тот засмущался и запретил эту пьесу.

Многометровый кабинет. В углу, далеко от окон, сидит маленький человечек…

«Оставь надежду, всяк сюда входящий!»

Немногие доходили до массивного сталинского стола. Вокруг которого не валялись кости обглоданных народов. И не висели гирлянды повешенных. И не курились костры принесенных в жертву его мнительности людей.

«Жизнь прожить – не поле перейти!» – говорят в народе.

Люди, проходившие не одно поле минное или просто простреливаемое кинжальным огнем, падали от нервных перегрузок. Едва дойдя до половины этого кабинета. Деятели литературы и искусства прямиком летели в обморок. Теряли в весе или, напротив, прибавляли, вдруг ощутив неудобство пролившейся фигуры.

«Слишком нервные люди пошли!» – удивлялся он.

Слишком нервные. А ведь когда-то не робкого десятка был российский народ.

Рассказывают, что на одном собрании Сталин сказал: «Я готов отдать делу рабочего класса всю свою кровь, каплю за каплей…»

Он получил записку: «Зачем же тянуть да чикаться, давай уж всю сразу».

Может, эта записка и подвигла его сразу пролить столько крови. Чужой, разумеется!

Щербатое лицо. Будто стена в расстрельных оспинах… Глухая стена.

Первый пэр Англии, грузный Уинстон Черчилль и тот вскакивал при появлении кратко объявленного Сталина. Вскакивал, заранее желая усидеть. Загадочная пружина подбрасывала великана вверх. Что это – гипнотизм всех и всего боящегося человечка?

Парадокс – мы дышим полно, когда нас держат за глотку. Честный писатель здесь пишет, облокотись на Лобное место. Приспособив палаческую плаху под письменный стол. Чем опасней – тем прекрасней. Истинно мужское занятие. Полная свобода – и писатель задохнется в ней, как муха в вентиляторе. Полная свобода… Да он прежде всего не поверит в нее. Это слишком безбрежно и немыслимо. Абстрактно! Другое дело – свобода в себе. Свое крепостное, но право касаться пером сокровенного, взрывчатого, истинного, сокрытого за семью печатями в глубине людского невежества. Дар, он третий глаз посреди слепоты. Что сулит этот поиск? Быть может, ничего хорошего. Ни о какой другой свободе он и не помышляет, пока не кончит писать свою Книгу. Ему нужно сопротивление, когда он пишет. Но не тогда, когда уже написал.

Писательство и без того трудное ремесло, чтобы потом за него еще расплачиваться оставшейся кровью.

Написав о пылкой любви, он едва ли остается сам к любви способным. Написав страдальца из страдальцев – весел будет он, как никогда. Старо как мир – мы умираем в своих героях. Если они бессмертны. Оставляя в них свое лучшее, едва ли мы возрождаемся каждый раз. Но умирать за своих героев и не геройской смертью – это не лучшая награда за подвижничество писателей – слишком смертных людей.

Что-то все подались в Каракумы. И Платонов. И Булгаков. И Олеша… Партия бросила клич разводить там баранов. А при чем здесь писатели? А при том, что пусть уж лучше они стригут шерсть, чем с них самих снимать будут шкуру. А с другой стороны, под нещадным солнцем сталинской конституции вся страна скоро станет пустыней.

Длинный перечень моих грехов мне неведом. Он хранится в моем личном деле. О своих грехах я могу только догадываться. В деле также присутствуют наброски моего внутреннего «я» – попытка портрета или портрет. О себе же я еще не имею законченного представления. Графологи, имея в виду мой творческий почерк, знают все мои недостатки и достоинства. Мне бы вникнуть в мой собственный почерк. И хоть бы кто мне сказал слово истинное. Там оно – там, вдали от меня. За семью печатями от меня сокрыто все, что мне надлежит знать о себе самом. В первую очередь. Кроме номера моей машинки пишущей – единственно, что я знаю, – там столько наблюдений, замечаний, характеристик, даже описание моей походки. Нужные встречи и ненужные. Полезные и вредные – откуда мне знать? А там – знают. Нет чтоб написать сразу мне – обо мне. Нет чтоб прямо в лицо мне высказать, а не строчить мимо меня доносы, предупреждения, анонимки, намеки, сигналы, мнения особые и не особые, оценки, характеристики, отзывы, наблюдения. Но все, чьего внимания я удостоился, ни словом мне не обмолвились обо мне же самом. Видимо, заранее исключая мою признательность и благодарность. А сколько оброненного они подобрали! И конечно же не подобрели – слова, сказанные в относительном одиночестве. Признания, о которых уже забыл, а они там. Пристрастия и неприязнь… Все там. Все, что должно быть тут – во мне, у меня, при мне, – там. Мои потенции и слабости. Восторги и отвращения. Анализы

и заключения. Рентген-снимки. Боль и удовольствие. Цифра дальности моего глаза. Степень прочности моих зубов. Детство. Юность. Молодость. Зрелость… Там – анфас и в профиль. Все, что я значу. Все, что я вешу. Все, в чем я силен и слаб… Нет, там обо мне знают куда больше, чем я сам о себе. И если случится встреча (настоящая, а не те примерки, что сейчас) – мастера допроса уже вполне могут закатать рукава. Иначе зачем вся эта скрупулезная подшивка? Разве она не создана для того, чтобы встреча была долгожданной? А знакомство – не шапочным? Когда надо, я появлюсь, что называется, гол. И на теле моем проступят нужные им кнопки. Распахнута папка, а там пришпилена моя собственная тень.

– Гляньте-ка на себя нашими глазами! Где вы найдете еще такое зеркало? Повернитесь налево! Где силуэт? Направо – тоже не видно. Вся ваша жизнь поймана в эту папку. Весь вы тут. А напротив стоит оболочка ваша. И как заправский дирижер – в клавир, допросных дел мастер глянет в папку. И как заправский дирижер, взмахнет рукой. И допрос зазвучит, как по нотам. Оказывается, как я прост. А я-то думал. Встреча… ее предвкушают. Ей радуются и не сидят сложа руки. Встреча… она готовится исподволь. Ее предваряют, боясь вспугнуть преждевременно. Куда спешить? Даже если видоизменишься – вот он ты!

Задолго до встречи случаются маленькие встречки. Несколько мимолетных встречек. Невзначай. Как там, например, в ЦДЛ, откуда и куда я был отпущен. Встречки, они как стрелки морщин от улыбки. Задолго до оскала встречи. Сколько надо набегать секундной стрелке, чтобы наступил час!

Творческие замыслы – под них предлагают командировки (кстати, заключение – тоже называется командировкой. Но это к слову). Замыслы, помыслы, вымыслы, промыслы… Берут и выясняют. В том-то и дело, в том-то и фокус – не берут, а выясняют.

«Над чем работаете?» – если не самая любимая, то самая частая фраза в писательском клубе – в этом уютном флигельке Госбезопасности. Прозорливцы, им надо все знать наперед.

«Что вы думаете по тому или иному вопросу? Поводу? Случаю? Ваше мнение?»

«Ваша точка зрения?..» «Ваши позиции?..»

Союз мертвых душ. Они давно на столе и под лупой. Полумертвые – еще слоняются по вестибюлю, но уже на пути на операционный этот стол. Живые… Их перечесть по пальцам можно, и они пугливы, как веки. Говоря о позиции того или иного, трудно в душу залезаемого, просто хочется им спросить покороче: «А ну, покажи свой окопчик! Что уж тут ходить вокруг да около. Все равно накроем!»

«Пора бы обсудить вас». «Пора бы почитать вам свое последнее…» Так младенцу в яслях и в детсаду замеряют рост – нормально ли развивается малыш? «Вы не участвуете в общественной жизни Союза!» А разве я заключал с вами союз? Будучи пионером, я не давал клятвы быть похожим на Павлика Морозова. Комсомольцем я не гарантировал, что буду походить на Павку Корчагина. А ныне, пребывая в беспартийных, мне вообще не хочется ни на кого походить. Разве что походить по белу свету. Вы уж сами боритесь за новый тип советского читателя (он и так тип подозрительный). Человек будущего меня вполне устраивает таким, каким он будет. Если будет. Лишь бы не совал нос из-за плеча, когда пишется. Да и планы мои намного скромнее трибунных и глобальных, но я и не лезу в закройщики нового мира.

Все это, разумеется, было высказано в академической форме.

«Резкость суждений – значит, может дать в морду. Если может – значит, хулиган» (в дурдомах ставят диагнозы куда резвее – «Ясность мышления – значит, дурак»). Это, видимо, первая строчка в моей истории болезни под кодовым названием «Личное Дело».

Темперамент – исходя из него лепят там твой образ. Кого куда определить в крайнем случае? Тихоню можно и в тюрьму. Буйного – сам бог велел в Дом сумасшедших. Но до этого еще далеко, хотя все тут под боком. Сначала надо сделать так, чтоб поверили. И не соотечественники – плевать на них! А свободные обыватели. Эта забота появилась относительно недавно. Вчера бы хохотали, если предсказать такое внимание к ним.

Провокация – старый, испытанный способ. Если наш брат попадает в тюрьму без ярлыка – он сразу становится мучеником. В отличие от дурдома, где якобы лечат, – здесь, мягко говоря, уже поставили на человеке крест. Тоже своего рода диагноз.

А где воспитательная работа? Куда смотрел Союз? И Союз смотрит в оба, штампуя ярлыки и провоцируя на случай таких обвинений. Если не хватает собственных сил – обращается за помощью в Главное здание. Там – доки по части помочь («Что вы суете чистый бланк?» И появляется выговор с занесением в личное дело. Это уже что-то).

Мне показалось, что меня оставили в покое. Выговорами я был не обижен. Редкие звонки – «Над чем работаете?». Еще реже – вызовы-телеграммы, приглашающие на бесплатные выступления в Фонд мира… Раз неизвестно, над чем работаю, – какие уж тут выступления. Еще не хватало, чтоб читал поверх унюхивающих голов. Да еще не литованное. На субботники и воскресники. На семинары… Также отчаялись звать. «Учение об этносе» и «белые пятна истории». А также вопросы войны и мира в свете марксистско-ленинского учения – миновали меня сразу же, как «неохватываемого». Голоса изаковых, бориных, зисей – были далеко за моими стенами. До меня не долетала критика «основных направлений современной буржуазной эстетики». Так же, как и анализы, мазки и пробования этой самой эстетики на зуб, на слух и на глаз…

Столькорукий Шива – тебя бы в наш Союз писателей – столько рук для голосования! Если глянуть на это сборище – всю жизнь сидят с поднятыми руками. А когда пишут на века? Год не был в клубе. Зашел – сидят все в той же позе. Все в том же положении. Тянут руки вверх, будто кто-то еще сомневается, что сдаются, капитулируют – и так, чтоб позаметней было. Зашел – и опять случилась маленькая встречка.

Секретарь по оргвопросам, бывший генерал-чекист – старый волк под овечьей шкурой дубленки (зимняя парадная форма совписа). Другой секретарь – с безбородым лицом скопца (здесь многие вообще не бреют свои бабьи лица).

И некто. Но не тот, что был раньше. Пришлый, хотя у нас своих навалом. Взять ли замзава инкомиссии Совписа СССР капитана КГБ В. Шесткина или просто секретаршу в Литфонде лейтенанта Мери. Всего ГБ лейтенанта, хотя и под полковником – Юрием Ворониным, бывшим резидентом нашей разведки в Англии. А ныне (говоря их терминологией) – на отстое – директором Литфонда СССР.

– Мы слышали – о декабристах писать собираетесь? Почетная тема… – начал нетерпеливый скопец, мокро улыбаясь.

«Не так почетная, как непостижимая – горстка, изменить Россию вздумавшая», – подумал я, а вслух поддакнул:

– Да, собираюсь.

(Вроде на письменном столе своем я их не видел – откуда они знают о моих замыслах? Вроде нигде о них не распространялся. Разве что в библиотеку заглядывал.)

(Вы не представляете, как трудно работать, – смотрел на меня чекист-генерал. – Это раньше стукач был выше предрассудка, который в молве безнаказанно пятнал именем доносчика жертвующих собой и преданнейших правительству лиц. Что бы без них правительство делало? Теперь он не патриот, а скорей из страха пошел подслушивать близких друзей. Без убеждений он ныне – самодеятельный и невежественный шпик.)

(А профессионалы? – также помалкивал я.)

(Есть, конечно, и профессионалы. Но они боятся, что скоро доносить будет некому. Сопьются вконец. И те, на кого доносят. И те, кому доносят. Плачут профессионалы. Боятся умереть с голоду. Ведь другого ничего делать не могут и не умеют, а к высокой зарплате привыкли! Тебя бы в их шкуру.)

(Не приведи бог.)

(Да скажи о любом человеке, что он стукач, каким бы кристально порядочным он ни был, – поверят. Вот тебе примитивный способ угробить хорошего человека. Беззаветно любящие его – станут сторониться. И вроде не верится, а черт его знает! Время какое.)

(Да не время – страна! – кричу я ему тоже мысленно.)

(Мне кажется, что и ты, брат, оттого ершист, чтобы и о тебе не думали: «А вдруг он того! Я знал хороших парней, покончивших с собой оттого, что не выдержали подозрений».)

– Вы, конечно, знаете, что говорил Владимир Ильич: «Декабристы разбудили Герцена…», – продолжал скопец.

(Он с этой фразою спит в Мавзолее.)

– …Я продолжу свою мысль, если не возражаете…

(Не надо. Когда это ты свои мысли имел, дядя? Сейчас пойдет политграмота. Но на этом будеж не окончился. Кто-то проснулся еще, еще и еще. Но Россия спала и видела свои отсталые сны, пока какая-то сволочь не разбудила Ленина.) А вслух расплылся – весь внимание! И точно, как по нотам, повел он свой дискантом заостряющийся голос в дебри российской истории. Пришлось прервать:

– Вам и перо в… руки – такое знание материала!

– Да, кстати, у вас не было трудностей в сборе сведений о декабристах? – спросил бывший генерал-чекист. И откинулся в кресле. Отчего сверла глаз его как бы отодвинулись. Как Бенкендорф излагать изволит – Сведений. Наверно, думает, что попрошу пропусков гору в закрытые подземелья старых тайн.

– Я объехал всю их бывшую каторгу, и души их были рядом.

– Насколько мне помнится, вы – поэт. И доселе исторической темой не интересовались. Почему вас потянуло в этот трудный и очень ответственный жанр?

– И почему – декабристы? – как всегда, поддержал генерала в отставке скопец.

– Ну, во-первых, мне надоело читать прозу без поэзии. И я решил для себя написать сам. Во-вторых, мне было любопытно – почему до декабристов на Руси четвертовали, а их – повесили и осибирили? Прогресс! А тема прогресса – моя тема.

– Вы, конечно, хотите напечатать свою будущую книгу у нас? – ни с того ни с сего спросил некто. Обычно они не разговаривают. (Вот идиот, прямо в лоб катит! Дипломат.)

– А что, у вас уже есть свое издательство?

– Я имею в виду одно из советских, столичных издательств, – пояснил некто.

– Эта тема сугубо отечественная и едва ли, кроме России, будет интересна где-либо. Да и кто же откажется от соблазна напечататься у себя дома? Последние несколько лет мне не слишком везло – ни одна столичная книгопечатня не удостоила меня такой чести. Будто пишу не на родном русском, а на зимбабве и еще при этом танцую непонятный ритуальный танец. И вот-вот начну снимать скальп с усушенных от забот голов редакторских.

– Будем надеяться, что на сей раз вам удастся им понравиться.

– Будем. Хотя я мало в чем изменился. И моей рукой по-прежнему никто не водит. В этом трудном деле я пытаюсь разобраться сам. Ведь нам еще не вживили в мозг электроды.

– Мы бы вам помогли разобраться, если бы вы не пренебрегали советами старших товарищей, – сел на своего конька генерал – писательский маршал, ибо от него тут все и зависит, – а то на секции своей не появляетесь, – распалялся он понемногу, – в обсуждении книг своих коллег не участвуете, семинары не посещаете, на открытые партсобрания не ходите. Совсем оторвались от коллектива. Случись что с вами, вы – одиночка. И вам некому помочь.

– А что, собственно, со мной может случиться?

– Да мало ли что, – дал время себе подумать бывший генерал и настоящий чекист. И за всех нас хлопотун. (Да, когда все примутся за одного, я этому одному не позавидую, – кстати подумалось мне. – К общему письменному столу приглашаете.)

– А один в поле не воин, – подвернулся под руку генерала-вдохновителя московских писателей некто. – Да и потом, страх одиночества превращает художника в конформиста. Он ничего путного не напишет.