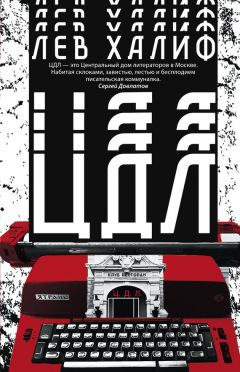

Текст книги "ЦДЛ"

Автор книги: Лев Халиф

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Спартак Куликов… Имя – восстание. Фамилия – битва. Отчаявшись, он однажды пришел к Мавзолею и, положив под колени подушечку, стал беседовать с Лениным. «Вы единственный, – восклицал Спартак, – с кем можно поговорить!»

Одного из двух собеседников препроводили в участок. Были спешно вызваны руководители Союза Писателей. Дали бедному Спартаку строгий выговор и пятнадцать суток без шуток. Вот если бы он пошутил, ну, тогда уже не сутки были б, а года.

Спасло его, что писал только трагедии. Следовательно, не на шутку хотел поговорить с неразговорчивым Ильичом.

Короче, посоветовали Куликову впредь, когда ему вздумается еще раз побеседовать с великим вождем, предупредить власти и… разумеется, не брать с собой подушку.

Шито-крыто в кабинетах. Не мыть окна – значит экономить на шторах. Сыплет ЦДЛ выговора. Как из рога изобилия надежды.

Сыплет выговора… Выговоров – гора!

Непривычно тихо в Москве. Вдруг культурно. Эпидемия гриппа – вся сфера обслуживания в марлевых респираторах.

В эндемию можно быть спокойным – не облают!

Непривычно тихо в ЦДЛ… Тайная вечеря… Заговорческая тишина. Желание выговориться… выговорами. Они витают в воздухе. Их куда легче схватить, чем грипп в эпидемию. Недаром же говорят: язык мой – враг мой!

Даже Алексей Марков, никогда не высовывавшийся из окопчика примерной поэзии, и тот, пустив по голове есенинский пробор, вылез на трибуну где-то в Орехово-Зуеве и начал про невинно убиенных кулаков. И кому пожалился – старым партийцам. Быть может, самим отцам Коллективизации. Как возмутились ветераны!

И хотя бывший ортодокс что-то доказывал и кричал: «Что я, рыжий? Всем можно, а мне нельзя? Я, может, тоже хочу в обойму!..» Дали Маркову строгий выговор. Чтобы брал пример с кого следует.

Чуть повыше обычных висят партийные выговора. Минные поля нравственности.

Тут мало пригнуть голову. Ничто не спасет. Даже шлем седины. Тут свои, лишь самим судящим известные законы.

Когда-то ревтрибуналы не чикались. Расходовали чью-то жизнь, мало заботясь о совести.

Сейчас же вызов «на ковер», в крайнем случае, может запахнуть валидолом. Одна лишь боязнь быть сброшенным в народ холодит жилы вызываемых. А так как судьи далеко не безгрешны, то всегда теплится шанец на снисхождение.

Партсекретарь писателей Москвы Игорь Ринк, как, впрочем, и его предшественник, пропил собранные партвзносы.

Не гнать же за это из Союза писателей, если уже выгнан из партии? Два раза не секут.

Другое дело беспартийный. Его изгоняют сразу же из… Литературы.

Растет список выгнанных из Союза писателей (а то и вообще из Союза Советского – гнать так гнать! Чего уж там чикаться?!). Слава богу, растет. Это и есть настоящий список настоящих русских писателей. А у скольких купили молчание?!

Е. Маркин, написавший стихи о бакенщике Исаиче, выставлен из рядов писательских, хоть и периферийных.

За пародию на В. Кочетова, суперсоветского микрописателя, поперли из партии Зиновия Паперного, отняли партбилет и у Окуджавы, справедливо полагая, что творчество и партия – вещи несовместимые.

Когда я начинал эту книгу, этот список занимал едва ли четверть страницы. Хоть и писал я ее быстро, но эта живая страница росла, увеличиваясь с каждым днем и часом. Захлопнуть ее? Но список-то далеко не кончен. Сколько их еще, кандидатов на вылет? Тем более что многим уже стало совестно пребывать в этих рядах. Высылка Солженицына все же подействовала.

Хорошо, когда спина не роняет рост.

Не велика заслуга быть в этом Союзе писателей. Давно уже не писателей. Но велика честь быть в списке изгнанников из него.

Вечный страх – кабы чего не вышло… За границей. Наивные люди! Не так-то просто за границей выйти в свет из наших-то подземелий. И трудность здесь не только в «перевезти да перевести». Свобода творчества… Ее навалом. Цензоров еще больше.

Мой дом – моя крепость. В осаде. Никто не штурмует, но обложен, как волк. Ощутимо исчезает воздух вокруг. Вакуум. Разреженная плотность, в которой каждый собственный шаг отдается в ушах. Будто слоновой болезнью болеешь. Каждый шаг заметен. Мне ли одному? Вчера радушные встречные – уступают дорогу. Сигая зайцами в сторону. Воспитанный человек не может не поздороваться, будучи столько лет знакомым. Как тут быть? – И он становится неузнаваемым. Он хочет, чтоб его не узнали. Обознались. Не заметили. «Я – не я! Вот видишь – разве я похож на себя прежнего?» Поздороваться? Так не поздоровится!..

Коллеги уже не коллеги. Они – хор, тебя заглушающий… И вдруг смолкнувший навеки. И как это раньше они так преступно близорукими были! Даже книги просили с авторской надписью. Теплой, как обезболивающий компресс. Один даже проходу не давал – «Ты поэт – сегодняшний. Я – завтрашний. Ты мне свою книгу – сегодня. Я тебе – завтра. Идет?»

Надо было подарить – «Поэту Будущего от Поэта Настоящего».

Мой дом – моя крепость. До первого тарана. Костяшки милицейского пальца достаточно, чтобы пробить его толстые крепостные стены.

Пальцем – в дверь. Шорохом шин – в окна. Мимика звуковых сигналов. Издревле понятная ожиданию. Власть напоминает о себе бессонно не только пугающими сиренами, когда от них и кряжистые дома шарахаются.

Копошенье у почтового ящика. Почтальон наоборот. Раструб уха. Выкат глаза. Стены – слышат. Прицелы – смотрят. Пристальное чье-то внимание. Его перекрестье уже на моей спине. Рано вы поставили на мне крест.

– Вы ничего не ждете? – спросил у соседа.

– Я ничего не жду хорошего, – пожал он плечами, – так даже лучше. Знаете, так даже спокойней.

– А я жду хорошей встряски.

Гуляю с сынишкой в Сокольниках и жду, когда подойдут. Иду в библиотеку и жду, когда подвалят. И вправду, не напишешь ничего путного. Вот она, затянувшаяся пауза. Искусственный творческий кризис.

Ну, приходи, вдохновенье. Минуй засады, облавы, соседские страхи. Прорывайся ко мне, моя работа. Давай, невзирая на лица. Давай не смотреть ни на что!

Никогда не думал, что так пронзительно может звенеть дверной звонок. Колокола сбирающие… Колокола зовущие, разбитые на миллиарды-мириады осколочков повседневного треньканья… Будто что-то огромное и хрупкое сорвалось с высоты и грохнулось оземь.

«Это несерьезно – недооценивать свое положение», – говорят малочисленные мои друзья. Которым терять нечего. А что толку, если я его переоценю? Я – фаталист. Будь что будет.

Оголенно шумит осень. Брошенные деревья ждут холодов. Эти – дрожать научились. Календарь – не для меня. Я и так суеверен загадывать на завтра. А ныне – вдвойне. Как на бранном поле. Лежишь в окопчике, а окопчик твой давно пристрелян. Лежишь и ждешь, чтоб подошли поближе. Скорей бы уж! А может, рано встал во весь рост? Где твоя выдержка? Нет у меня выдержки. У меня есть моя судьба. Разве этого мало? Она поверх головы, ее не продумаешь. Закрытый конверт. Вскрытие покажет, насколько она была счастливой. А может, она подсказывает? Тогда она неважный суфлер.

Течение жизни… У меня оно больше походит на горный порожистый спуск. Не течение, а сплошной волок – волокнами, разодранными о камни, устилающий свой путь. А глубину – создавай сам. Она – в подтексте твоей Судьбы, которая уготовила тебе далеко не райскую жизнь.

А ведь действительно – поэту рай противопоказан. Что делать нашему брату в раю?

Мой дом – моя крепость… с ворохом неоплаченных жировок за свет, который не мил. За газ – намекальщик. И подслушанный телефон. Куда подевались звонки?

Мой дом – моя крепость, где моя маленькая свобода лезет на баррикады.

Ходила-бродила моя старая рукопись. И однажды вернулась ко мне. Обросла пометками чьими-то, поистрепалась. Первая проза без читателей не может. Как бы ни был уверен в себе, а без читателей не прожить. До печати ей было далеко. До цензуры – близко. Ходила по рукам, как ребенок-первенец… незаконнорожденный.

– Ты изменил своему жанру, – звучало в его устах как измена чему-то куда большему, чем жанр. Чуть ли не Родине изменил. – Что это вы все переметнулись на прозу? Если бы в России только стихи писались, это бы звучало так: что это вы все переметнулись в лагерь враждебной прозы? Или во враждебный лагерь прозы?..

– Кто это все?

– Ну, из числа наших общих знакомых я уже пятерых насчитал.

– Ну и слава богу! Больше терпения стало. Тебе-то что?

– Да мне ничего. Просто немного странно.

– Было бы странно, если бы стишки писать продолжали под вечер. Их пишут утром и в полдень жизни. Но никак не на ночь глядя. Да не обеднеет, останется… Всегда будет минимум поэтов и максимум пишущих стихи.

– Послушай, а откуда у тебя моя рукопись? – осенился я. – Да еще в ресторане?

– А я думал, ты обрадуешься. Похороненный экземпляр. – И школьный товарищ потянулся за рюмкой.

Радости было мало – в этот вечер я был арестован прямо на улице, едва вышел из ресторана.

Ах ты, Советская площадь! И князь Долгорукий не слез с коня защитить меня. А еще долгорукий! И подобно ему – никто не стронулся с места. И приятель исчез. И прохожих не оказалось… решительных. Ни души. Один Моссовет размахивал флагом, как голубей гонял. Стайка дружинников и я посередине (вот и подошли поближе). Бесцеремонная работенка. Или птенцы? Потеют. Пытаются руки крутить, для острастки. Ну-ну, покрути! И вмазал я в пух щенячий, хоть папку драгоценную держал. О, рукописи, рукописи, из-за вас только беды! И тогда налетели поодаль стоявшие наставники-мастера.

Вошли, нырнув куда-то вниз. Где мы? Здесь, на таком помпезном месте, не должно быть никакого милицейского участка, каталажки, где крик и кровь. Нет, сидит милиционер, совсем сопливый лейтенантик. На столе телефон и стандартный лист протокола. Сюда он впишет (если уже не вписал): «…оказывал сопротивление представителям власти. Ударил дружинника по голове папкой с рукописью». Что значит – весомой!

Ах, святая простота исполнителя! Откуда ты знаешь, что в моей папке?!

– Привет!

– Привет.

– Как живешь, дорогой?

(Дорогой, наверно, хорошо заплатили.)

– Еще не пропал. Еще пропадаю…

– Ну, бывай (послышалось – «Убывай!»). Позвоню.

– Звони! Правда, я еще не знаю, где буду – в Раю или Аду. Звони! И мы соберемся все, кого ты предал. Слетятся души наши на огонек. Вместо водочки – нарзанчик. А вместо женщин – игры дистрофиков – любовь без объятий. Глазами. «Любовь с первого взгляда» – кажется, так называются эти игры. Звони, Иуда!

Одеревенела рука. Сон в руку? Или спать здесь не с руки? Или память возвращает рукопожатие друга-предателя?

Начальник (тут начальники все) – коротконогий подполковник. Хотя едва ли на него один полковник давит, – как бы между прочим спросил меня на перекличке: «Что это ты со своим начальством не ладишь, писатель?»

«А я кустарь-одиночка, надомник. Нет у меня в голове ни царя, ни первого секретаря, ни прочего начальства».

Так вот откуда ветер дует. Так вот она, их придумка. Одна на троих – двух дубленок и одной шинели. Не густо. Так вот зачем понадобилась эта провокация? Изъять рукопись моей первой книги – нестихотворной? Да они и так были знакомы с ней. Книги пишутся не для конспирации. Это когда они пишутся – другое дело – храни! Видимо, они хотели, чтоб я знал об этом. «Так вот что вы пишете! Не зря же мы беспокоились». Это, во-первых.

Вот откуда начинаются витки петли на голосе. Чтоб рукопись не стала Книгой? А если не удастся, то, на худой конец, попытаться сломить меня. Заставить отречься. Запугать. Авансом – на будущую, которую еще не написал. Изволили намекнуть? Пока, мол, это только неволька. Это еще далеко не все расклады невыносимого в наши дни заключения. После которого даже яма Аввакума покажется безграничной вольницей. Там хоть сидишь, и тебя никто не трогает. Это преддверье. Начало. Суточки. Так, поговорить пригласили – к себе. Но с тебя и этого хватит. Пока и эта экскурсия тебя впечатлит. Вот, мол, что тебя ожидает всерьез и надолго. Это в тюрьму попал – не выйдешь (можно подумать, что я не в тюрьме, а в санатории). Здесь – выйдешь и попадешь (а ведь запросто могут замуровать). Это – вторая часть сей несложной задачки. Ну а третья? Скомпрометировать? Прилепить пресловутый ярлык, без которого у нас из писателей не гонят. И тем более не сажают.

Интересно – где они будут исключать – здесь или все же там – в восьмой комнате? В ней обычно тихо и без огласки исключают из Союза писателей. Интересно – под конвоем привезут или филерами обложат? Да куда мне бежать? Творческий союз, где ни творчества, ни союза. Союз писателей – как кабак с вышибалами. «Пожизненное звание» – писатель. Так когда-то было сказано в уставе. Отныне и присно и во веки веков ты уже не писатель. Гони талант, будто под расписку выданный. Гони назад – недостоин ты его оказался. Вот сюда положи, на стол! И пошел вон!

До чего же все несложно! А я-то думал, что они еще повыпячивают губу. Именами броскими поблещут. Теми, кто был изгнан до меня (по-моему, 16). Бориса Леонидовича помянут. Потрясут прах великих совписателей. Собрание соберут…

Ничего этого не будет. Вот если бы они здесь, в этой репетиционной камере, мне б язык отрезали. Как в свое время Бруно Ясенскому (кстати сказать – посредственному писателю, а потому непонятно за что) – тогда другое дело. Тогда б они за меня там могли говорить и говорили бы в назидание следующим, вздумавшим уйти из-под Портрета – в беспартийные буквы.

Писатель – пример самолюбия и смелости. Кому ж, как не ему, правду-матку рубить хоть с одного плеча?! Кому ж, как не ему, показать – как сжигают мосты за собой во имя человеческого достоинства? Подручные партии – чем суетливее, тем лучше. Вот эталон, цветами здесь убранный. Кто-то всплакнул о Музе. – Угрызение совести золотыми зубами. Но утер слезу – а что делать? Ведь один в поле не воин.

Один в поле один и останется. Никто не придет к нему на выручку. Да разве ж вас мало, чтоб в поле однажды выйти? На выучку ходите, а на выручку – кишка тонка. Эх, члены вы, члены… Одно лишь названье. И не писатели и не детороды. Ну разве не подвиг – быть чужаком среди них? Но разве не подвиг – с начала и до конца остаться самим собой в этом Поле? Остаться самим собой, не славословя, тайно ненавидя адрес. И почему надо ненавидеть тайно? Ни словом, ни полсловом, сломав свой рост, когда требуют показать твою лояльность? Когда требуют подтвердить твою преданность тому, чему ты никогда не будешь предан? Даже придан? Разве это не подвиг – хоть раз да не покаяться в написанном тобой при полном сознании, искреннем сердце и твердой воле, а также руке? Хоть раз, но не смолчать, когда брата по духу общим голосованием гонят на каторгу, на смерть или просто в забвение из Союза писателей или из Советского Союза? Не испугаться хоть раз, тем более надолго? Хоть единый раз не отречься от друга в силу сложившихся обстоятельств или ввиду острой необходимости?

Нет, жизнь прожить – вот это Поле перейти.

Отвлечься от белого листа и оглянуться.

Значит, было угодно Судьбе, чтобы мучился я и жил среди своих антиподов. Дышал их отравленным воздухом и гнилью. Роняя рост и коверкая язык, падал сверху – ниц – садясь на их табуреты. Молчал, когда даже тело лопалось от крика. А душа деревенела в рубец. Проклинал силу воли, требующей закушенных губ терпения, и благодарил в себе пружины, бросавшие меня в безрассудство. Ведь здесь одна Работа, и Плата за нее одна – 30 сребреников. Будем считать, что я заплатил ими, неполученными, за свою счастливую нищету. Посреди волчьей сытости.

Значит, было угодно, чтобы я написал что-то стоящее. Да простят меня мои родные. Да простит меня мать, что не вышел в люди, а остался в Себе.

Покажи мне людей в России, в которых надо выходить! Все – вышли. Только и осталось, что мертвым подражать.

Покажи мне плату дешевле, когда дороже не писать Своего!

Сорок четыре. Скинем детство с отрочеством и прочее время вне письменного стола. Итого – четверть века. Или 9 тысяч и 126 дней.

На сколько меня хватит?

Что вы пытаетесь отнять у меня? Мою способность видеть? Слышать? Чувствовать? Чего вы пытаетесь лишить меня? Дара? Совести? Веры? Голоса? Читателей моих – живых и будущих? Будущих книг моих, над которыми еще висит Дамоклов меч не поставленной мною точки?

Вы можете взять у меня только эту маленькую книжечку. Красную, как воспаленная совесть. Маленькую, как штамп на больничных кальсонах, который удостоверяет принадлежность именно к этому месту. Это у вас вся способность писать умещается в ней. Потому вы за нее так держитесь. Без нее вам и не доказать, что вы тоже пишущие. Не доказать даже на отрепетированных ваших съездах, где вы так дружно аплодируете сами себе. Возьми у вас этот билет – и вы никто. Просто пассажиры в общем вагоне. Каким суперфосфатом надо удобрять русскую землю, чтобы она перестала рожать таких, как вы?

«Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать…» Ломоносов в гробу переворачивается от своего предвиденья.

Пауки-звездоносцы… Или это карманное тавро – уза родства с вами? Тем более – возьмите! Попросили бы раньше – что у нас общего, кроме этой земли, высоко огороженной? Где даже вы – литераторы. И это в России, давшей миру величайшую Литературу!

Нет, я рад случившемуся, а то еще день, и не один, был бы молчаливым соучастником вашим. Вы отвлекли меня от чистого листа. И слава богу! И что вас не надоумило сделать это раньше?

Так и адресуем. Так и заявим, вот только как? В камеру мою еще не провели телефона. Я быстро б прикинул, кому звонить. Товарищей – наперечет. И соскальзывая пальцем с диска, торопясь и оглядываясь, наконец набрал бы номер. Жалобный гудок… И вдруг решительный бас (кстати, подслушиваемый – назавтра мне б обязательно был бы карцер).

И… продиктовал бы как по писаному – послание дубленкам в союз, где устную речь не воспринимают. Еще бы для прессы не союзной (чтоб было дуплетом), но вряд ли б звонил – не повод это для западных журналистов. Не слишком посажен. Да и что уж за невидаль – посадка моя! Вот если бы расстреливали. Тогда другое дело.

Позже так и случилось, когда перевели меня досиживать к мелким хулиганам в «Березку» непонятно за что полученный срок. И когда я тут же запросился на работу и на каком-то заводике увидел в сторонке телефон-автомат (о, как я привык к телефонам-автоматам!). И, отставив вбок совковую свою лопату, попросил сокамерников отвлечь мента… И туда. Только бы работал. Втиснулся в кабину, как в скафандр. Вынул неотобранную двушку. И, была не была, – опустил ее в щель. Боже, какое же это удовольствие! Снял трубку, гася колотун. И вдруг автомат отрыгнул в свой кармашек сразу несколько монеток. Чудеса и только!

…Выступает новоявленный Орфей – галстук ли, бабочка, а все одно под ней – петля на голом голосе. Он уже приговорен к смерти через повешенье. Он уже вздернут за… голос.

Шум леса, из которого сделана бумага. Или это нашумевшие книги?

Лес рубят – щепки летят. Лесоруб, он природу любит.

Шумит море – полный рот гальки. Будто отрабатывает дикцию Демосфен…

Шумит ЦДЛ. Линчуют или ласкают?

А может, это очередь за чем угодно? Автоматная очередь дошла бы куда быстрей.

Уменьшенная афиша – театральная программка. Увеличенная шпаргалка, грандиозная программа писательского Союза. Когда убеждают коллеги, обремененные партийной ответственностью за судьбы литературы нашей, – кто не прослезится?!

О невинно убиенных говорят здесь так проникновенно, будто их убивали не эти ораторы, а совсем другие.

«Были, конечно, отдельные случаи…»

Братская могила случайностей.

Хотели ограничиться внушением, а там погорячились и расстреляли… Персональное дело… Хоть здесь выделяют. А все почему? – не хотели писать, как все. Вот и случилось… Так что одумайтесь, пока не поздно, вы, двоечники на Уроке Истории! Перемены не будет.

– Коллеги, извините за выражение! – однажды начал было я, вызванный к доске. – Если я продамся, все вы будете безработными. Но этого не случится. И вам самим придется вкалывать во всех ваших чавкающих жанрах. У нас затем и создана Самодеятельность, чтобы люди меньше грабили и убивали. Меньше пили водку и насиловали в подворотнях. Только я не знаю, что страшней – бандитизм уголовный или литературный? Что почетней – грабить или чинно писать сумму прописью: «Тридцать три сребреника?» А то и триста тридцать три за оптовое предательство всех богов и всего святого?

Павлики Морозовы, перешагнувшие комсомольский возраст. А заодно и через своих папаш. Или пенсионеры, впавшие в пионерский. Даже выйдя на пенсию, никак не можете успокоиться. С каким удовольствием еще разок продал бы своего папу. Но папы нет. Он давно продан. И не просто, а публично – на общем собрании и в печати. Лихо рифмовали – «Мой папа – враг парода! В семье не без урода»…

Долматовские и Безыменские, Демьяны Бедные и Сытины, которые Голодного не разумеют… Одно удовольствие смотреть, как эти ветераны старые

Гроб на землю поставили.

Вытирают под носом…

Вот уж кто не выносит Сталина,

Так это те, кто его

Выносит (из Мавзолея).

Почтенные, вы и сегодня кричите прошлому: «Не пропади ты пропадом, а появись ты вновь!» Вы и сегодня устраиваете облавы и травли. Гончий зуд бередит ваши дряблые ляжки. Интересно, если бы Синявский и Даниэль не спрятались под псевдонимами, которые и раскрутили всю эту погоню, вынимая из звериных глубин ловцов неодолимую жажду нагнать и разорвать, если бы они не спрятались, тронули бы вы их? Чем дольше длился гон, тем остер-венелее клацали ваши зубы и цепляли землю ваши когти. Тронули бы вы их, если встали бы они с открытым забралом, как я сейчас? Гон-то начали вы! Это потом подключилась вся махина государственного сыска. Вся система сорвалась с места и пошла по пятам двух несчастных. Заработала мясорубка. Закрутилась. Смяли, нагнав, хорошо еще в живых оставили. Ведь инерция-то была какая!

Ройте поглубже волчьи ямы для своей забывчивости! А потом уже шамкайте про любовь к ближнему! В Литературе – вы не соперники. Вот в погромах – вы коллектив!

Так что поставим точки над «Е». В разговорах о Творчестве и о принадлежности моей к вашему союзу (они уже поставили, и Мавзолей их уже не «Ленин», а «Лёнин»). Память о вас будет в виде большущей урны. Вы побеспокоились, чтобы она вместила все плевки, на которые только будут способны ваши потомки. Только пусть они как можно дольше не забывают вас!

Любой остров омывает тоска. На любом острове остро не хватает парохода. Если ты, конечно, не Наполеон. Кстати, о Наполеоне-островитянине имени Святой Елены. Вся энергия этого человека, некогда завоевавшего чуть ли не весь мир, уходила отныне на спор с английским генерал-губернатором о… чулках и занавесках. Не железных, а обычных.

– …Другое время, – говорите. Ну что ж, можно и другое время. Вот эта камера во времени другом. Она как бы в прошлом осталась – все побелили, а ее – нет. Перенесетесь мигом, – и глянул так грустно, будто сам собирался сидеть.

– Вот здесь, пожалуй, и поговорим… с вами по-другому. А то в вашем писательском клубе очень уж уютно. Никак не располагает к серьезному разговору. Ну просто никак! – обрадовал меня мой собеседник старый.

И впрямь здесь все выглядит заплаканным. И стены текут, как оттаявший мамонт. И будто у здания этого грипп с осложнением в нос. «Все течет. Все изменяется». Тебя бы, философ, – сюда! Течет – да. Но не меняется.

Ничего не доносится сюда извне. Ничего. Хотя – нет. Что-то все же сквозь толщу этого гроба сюда проникает. Смех ли жалобный или веселый плач? Смельчаков ли это робкая улыбка солидарности со смеющимися издали, которая у нас карается смертью? Или мне чудится ближний сосед за стеной?

Я закрыл глаза, будто вывинтил лампочку. А он все сидит – не уходит.

Да боже мой, не так все это и страшно, как было до въезда сюда. Конечно, тряслись поджилки. Да разве ж я первый сюда ездок! Как, разумеется, не последний. И потом как-то сразу не верится, что вот он – конец!.. Хотя, как сказать? Попавший сюда почему-то сразу теряет веру, что дом этот штурмом возьмут. И его от беды отставят. Нет окна, а то б посмотрел – как там толпы читателей входы сюда взрывают?! Вот это, пожалуй, и самый страх – что нету окна. С детства боялся замкнутых помещений. Даже в бабушкин подпол ни разу – и глянуть трухал. Другие в чуланах часами сидели. А я бы не высидел – в детстве уж точно. А сейчас? Попробовать можно. И как же здесь сыро! Какая ж тут речка течет?

А может, это коридор так воняет. Длинный коридор подследственной тюрьмы, где голоса гэбэшников гуляют нараспашку. Сидящие взаперти на людях – здесь они их разминают всласть, как отекшие ноги. И пахнет портянкой кирзовой от их голосов. И чем-то еще, не разложенным химией, пахнет. Наверно, их сутью. И глохнет затворник, хотя и в каменном мешке. И рук голове не хватает, чтоб уши заткнуть. А мне показалось, что где-то смеются – не ржут.

Так что там у вас – наверху? Наверное, вечер. Это там у нас время летит. Здесь же оно по капле стекает. И руками наконец-то можно его потрогать. Ну мог бы я раньше додуматься, что время – вода. Всегда полагал, что оно – пролетает. На поверку ж выходит – все же течет.

Ну, если даже капля – минута, всего ничего – нацедило стакан. Давным-давно генерал мой весь вышел. И хлопнула с лязгом, как танком об стену, дверь. С окошком для глаза с той стороны. Хоть малое, но есть все же в нашем мире окошко. Закрытое, правда, но все же есть. Тюрьма подносила мне первый стаканчик… срока. Какой уж он там по длине? Да вроде меня не судили. На Волгу похож? Или так – ручеек? «Сорок бочек арестантов». Здесь – бочками срок. Вот и жди – пока он накаплет…

Так что там у них – наверху, как скажет сосед мой, «еще не вечер. Не боись, дорогой, – не вечер еще, чтобы нам поутру выходить».

Да неужто здесь утром стреляют?

«Да им здесь без разницы – когда стрелять, – мне сосед отвечает. – Нарисуй ты мне лучше себя. А я тебе себя нарисую…»

Да пока получается грустный портрет. Обождем с рисованием.

Так что там у них наверху?

«Да что тебе дался их циферблат! – сосед негодует. – Ты сам себе можешь поставить часы. Хочешь ночь себе сделать – делай! Хочешь утро – утро валяй! Только не делай вечер. Потому что еще – не вечер!»

Да нет у меня часов. Отобрали.

«А у меня тут куранты стоят. И мне так очертенел их гимн тягомотный… Что спасу от Спасского боя нет. Там у них, как Бродвей, полыхает Лубянка. Тоже не спит.

Замышляют, подлюги, очередную глобальную пакость. А мы у них – на десерт. Сожрут с потрохами. Меня уже начали есть. А тебя?»

Да больно уж я костлявый.

«Ничего – разжуют».

Да, здесь советская власть говорит открыто. Не в нос под манишку где-нибудь на приеме помпезном. А по-домашнему, в гимнастерке. Развалясь, ковыряет в зубах. Отрыгивая живот свой наружу. Надо же – стольких переварить! – сама в удивленье…

Да вот прервался наш разговор. И опять по вонючим пошли коридорам – с нишей в лоб, если встречный – такой же, как ты, арестант. Надо заметить – огромный город Лубянск – столица когда-то колымского края. Здесь и автобусы ходят.

Только вот засекречен маршрут. И нету на карте дорог их разбойных. Как подземного этого города нет. Куда провалится запросто не только Москва с Ленинградом, хоть и под бывшим Питером тоже своя преисподняя есть. Вот она – современная русская плаха! По ней честь имею идти. Эта древняя – наверху, – такая в сравнении с этой – кнопка.

– Ну, так как? – говорит генерал мой плюгавый. – Разумеется, здесь, как и всюду, третьего не дано. И листает журнал. Почему-то чужой. Заграничный. Где Запад показывает аппетитный свой зад. Очень даже блондинку. Чьей коже атласной, конечно, противопоказан пинок. «А хорошо бы врезать! – думает генерал. – Только опосля, не сразу… Сначала и поласкать не грех…» И слюна, как пружинка, с губы вырастает. И на глянец вот-вот упадет. И проест в вожделенье, что тебе – кислота. Я ж для себя давно уяснил нехитрое его предложенье.

Что как? – жизнь через осмеяние или смерть всерьез? Да так ли уж страшна угроза? Ведь если разобраться, – и так с перехваченным горлом живу. Как и всякий, чье туловище начинается не с подбородка, спадающего на живот (а брюшина, соответственно, на колени). Как и всякий, у кого между плотью и разумом голос есть. Так легко перехватываемый, что просто смешно! Голое горло голоса, вот и вся граница между духом и телом. Но, позвольте, – разве мы еще не висим? Мы ж в подвешенном состоянии в их искусственном климате всем народом разным и всяким провисли. Как десант над Местом Лобным, где Лубянка предвкушает веселье свое. Поочередно выдергивая нас в нетерпенье. Двести шестьдесят миллионов подошв над малюсенькой плахой старинной, что в центре Москвы. Надо ж, как всем народом могли уместиться!

– Да всем человечеством можно попасть, если хорошо прицелиться, – по привычке в стену кричу. И генерал замигал, полагая, что вот я и спятил.

И тогда он заговорил со мной доверительно – на «ты»:

– Я еще могу представить себе – что с тобой будет, когда тебя здесь не будет. Более того, я даже могу поручиться, что ты будешь жить. Но здесь я не могу гарантировать тебе такой роскоши. И что бы такое тебе вставить, чтобы ты полетел?

И я, в свою очередь, тоже доверительно – на «ты», как родного, спрашиваю:

– И что бы такое дать тебе в зубы и что б тебе пошло, как Черчиллю сигара?

Багульник – незримая эмблема Эстонии. Болотный багульник, разлапые корни которого ползут по холмам.

Тоомкирик – домская церковь в Таллине (кстати, самом темном городе на земле, хотя на душу населения электроэнергии приходится больше, чем где бы то в мире), где похоронены великие мореплаватели. Надгробье Крузенштерну, сделанное Кваренги. Гербы древней Эстонии. Рыцарские знамена. И опять имена великих моряков. Где-то рядом море. Всплески речи. Музыка органа. Шпиль собора смахивает на мачту, вздрагивающую под ударами серебристых гудящих валов. Отсюда, с маленьких площадей Вышгорода, так отчетливо зовущее море, даже в моросящую, будто спеленутую погоду. Море, море, где в награду земля… И свобода где-нибудь на дальнем берегу, куда, ей-богу, я и сбегу.

Мыслить в ногу – не мой удел. И потом, если уж поэту быть в штате, то лучше в каком-нибудь Вайоминге. Соединенные Штаты – самое место повкалывать в коллективе. А лучше и там быть на вольных хлебах, где и купюра не орел, не герб, не мистер Вашингтон на зеленке, а эмблема твоей независимости.

Правда, язык у них ну абсолютно не родной. Одно и успокаивает, что настоящую рукопись только положи на стол – пронзит непременно (как же я был наивен! Настоящее там так же страшно, как здесь).

Море, море… Так и тянет кинуться вплавь, потому что не знаешь броду.

Каких только нет городов у нас.

Есть города, которым прощают запах рыбы и мазута. Их улицы узки, но зато в конце их обязательно море.

Есть города у вершин и подошв гор.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?