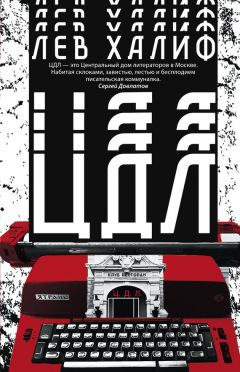

Читать книгу "ЦДЛ"

Автор книги: Лев Халиф

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Если окончательно углубляться в Переделкино, непременно попадешь в Баковку, знаменитую своей презервативной фабрикой. И конечно же дачей Пастернака (кому – что, многие рвутся именно глянуть, как делают эти головные уборы), стоящей как бы на границе между миром писательским и миром, как бы желающим, чтобы писателей было поменьше. Но учитывая из рук вон плохое качество ваковской продукции, Переделкино, как, впрочем, и вся российская держава, потихоньку приумножается. Писателей уже не счесть. А неписателей – тем более. Но если просто люди в силу своей многочисленности сжимаются на утлых квадратах своих коммунальных метров, писатели – напротив, даже при минимальном приплоде своих домашних животных – удваивают, а то и утраивают свои владения.

Скажем, ощенилась сука ошанинская (я ничего не имею против этой суки, только удивляюсь, как она с ним живет?

Но это, как говорится, ее личное дело) – так вот, сразу же попросил, пес, дачку помассивней и побольшеэтажней.

Видимо, что-то появилось на свет и у Веры Инбер. Рабочие спешно расширяют и ее теремок («избушка, избушка, стань к ним всем задом, а ко мне передом!» – ни в какую не хочет ведьма в трубу вылетать). «Товарищ песатель, есть закурить?» – спрашивает с виду трудящийся, весь струящийся (здесь всех именуют песателями, и немудрено – их тут свора). Курнули. Разговорились. «Сам Вера Инбер – мужик ничего, но жена у его, ох и сука!»…

ЦДЛ – прихожая Литературы.

Аванзал. Здесь выдают авансы. Шансы. И место под солнцем… Литфонда. Здесь подбивают бабки. Подводят итоги и друг друга под монастырь партийных ханжеств. Здесь из искры раздувают пламя. А из мухи делают слона. В две щеки здесь дуют в искру Божью. В свет ее возможный. Или след простывший. Веруя всем коллективом. Но во что же дуют вместо искры так неистово атеисты?

Божьи искры атеистов на поверку оказываются угольками злобы.

Тлеет ЦДЛ.

Тлетворчество.

В трибуны табунами, как в мясорубки, опускаются ораторы. И разбрызгиваются по всему залу. Маскирующему свои выходы…

В один зал входит. Из другого выходит.

ЦДЛ – нарисованный вход в возвышающий нас храм.

Здесь с лестницы дубового зала когда-то упал князь Константин. И сломал ногу. А сколькие здесь сломали головы? Это потом забронзовеют. Блестящим металлом залатают им пробоины. Поставят туловище на постамент повыше. И все будет чин по чину.

ЦДЛ – кто из великанов цел?

– Костик! Посмотри в окно. И не оглядывайся! Смотри внимательно и развивай свою любознательность! Пестуй свою сосредоточенность, сынок!

– Я уже привык – это родителям моим хочется поиграть друг с другом, – говорит Костик, – я смотрю в окно и вижу: в таком же тесном доме напротив Леночка Бабашкина тоже в окне торчит. Тоже развивает свою любознательность. И пестует свою сосредоточенность. Значит, и ее родители шалят в это время. Все родители – шалуны!..

ЦДЛ просторен. Здесь смышленого пасынка можно поставить в дальний угол. Когда элитчики – похотливые карлики идут переспать с Литературой. Это ее в 1934-м насильно выдали замуж. И за кого!.. И громко крикнули: «Горький!» Веселая была свадьба.

Однажды в древней Спарте изнуренные долгим боем воины послали в город гонца… за подкреплением.

Каково же было их удивление, когда вместо новых бойцов они увидели едва державшегося на ногах старца.

– Ты кто? – спросили его спартанцы.

– Я подкрепление.

– Ты, верно, смеешься над нами, старик?! Или ты один сможешь заменить тысячу молодых вооруженных воинов?

– Да, смогу, – ответил им старец, – я – поэт.

И он запел про то, как ворвутся враги в город. Как будут насиловать жен и дочерей. Как кровью обагрятся ступени древнего храма. Потому что под кипящие копыта лошадей захватчики кинут младенцев. А матери в горе будут сами взывать о смерти. Закричат старики и старухи, беспомощно прикрываясь от занесенных над ними мечей. Стон расплавит камни…

Когда поэт закончил свою песнь – оставшаяся горстка воинов кинулась на врага и победила.

Победила, хотя врагов была тьма.

И я верю, что все было именно так, а не иначе. Потому что Поэзия, если она настоящая, способна во сто крат умножить силы и возвеличить дух человека.

Поэзия врачует трусость, наполняя ее дряблые жилы пламенем смелости. Ее подвиги неисчислимы. Когда она не инфантильна, она гладиатор. Ее мудрость цвета пламенеющего сердца. И грустно мне думать о будущем, если его поэзия будет не такова.

Я родился в 1930 году невдалеке от выстрела Маяковского. Родился в Красноярском, вернее над Красноярским холодным краем. Родился неожиданно в самолете близ какого-то населенного пункта, что едва не кончилось трагически для всех, бывших на борту.

Едва родившись, я стал моральным должником людей. Символика судьбы загадочна!

Я не оговорился – «невдалеке». Подобные выстрелы слышны за многие тысячи километров. Поэт – не скорпион, он не должен себя убивать. Мог бы подождать лет пять-семь, и это сделали бы за него другие.

Я ни в коей степени не усматриваю в своем рождении эстафету. Тем более из мертвых рук. Но первый, кто подтолкнул меня к моему призванию, был именно Маяковский. Ранний и яростный. Ранимый, с набрякшими болью стихами. Других, ничуть не хуже его, поэтов знать тогда было просто невозможно. На их из-под земли идущие голоса громоздилась иная, тяжеловесная, без высоты, – поэзия.

Глыба, распавшаяся на осколки. Поэт, разменявший себя на низкопробные лозунги типа «Нигде кроме, как в Моссельпроме!»… («В любую погоду ношу по году!..» И микропористая подошва в полстены. Кто из нас не кормился такими вот агитками? Эта моя, небось, по сей день висит.) Трагедия его – самая злодеянная. Она дважды трагедия, если вообще правомерно взять за единицу смерть. Слишком много в России убили поэтов, чтобы еще поэты здесь стрелялись сами.

Позже я учился у многих, пока не наступил день самостоятельных уроков, когда можно учиться у самого себя.

То ли холод надоел моим родителям, то ли вечная страсть к перемене мест моего отца, но вскоре мы перебрались ближе к солнцу. В среднеазиатской республике и прошли мое детство, война, унесшая моего отца, и моя юность. Прошли многие увлечения (я даже учился петь), но не прошла одна только страсть – писать.

Я много ездил по стране. Был репортером, рыбаком, землекопом и путевым рабочим. Работал сезонами, кочуя по бескрайним, но огороженным просторам. Это мне давало больше стихов, чем хлеба. И это приближало меня к его величеству Творчеству. Самому неблагодарному и самому радостному на земле…

Учиться поэзии бесполезно. Можно научиться только слушать себя. Видеть мир афористично и суметь это выразить! Таких волшебников в мире немного. Мыслить образно – дар наиредчайший в первозданнейшем виде. Один такой поэт стоит ста тысяч пусть мыслящих, но обычных писателей. Пусть искусных занимательщиков, но всего лишь мастеровых. Пусть глубоко мыслящих, но всего лишь философов. Или просто умных, по-своему способных и талантливых, но обычных людей.

Поэт не затеряется среди них. Если даже его загримировать под их скромность. И платить ему столько же, сколько им. Ни больше ни меньше. Но они поблекнут от его соседства. Потому что он, сам того не желая, выходит из их ряда. Потому что он непостижим в способности видеть этот мир так, как его не видят другие. Потому что чудо, возникающее в его голове и сердце, неподвластно даже всесильному анализу даже более разумных существ, чем люди.

В каждом поэте с рождения сидит мастер, уже наученный тайнописи чувств. Нигде не преподадут этого волшебства. Тем более в Литературном институте имени Горького. В эту студию горького опыта я однажды не был принят, не пройдя их творческий конкурс.

– Да я ли один?!

Пришел туда однажды прямо с фронта поэт. Назвался – Иона Деген. И, не слишком волнуясь, начал читать:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей,

Дай-ка лучше погрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не кричи, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит,

Погоди-ка, сниму с тебя валенки,

Нам еще наступать предстоит.

Реакция была однозначной. Реакция всегда и всюду однозначна.

Впервые я выступил всесоюзно в 1956 году в Москве. Тогда было модно напутствовать молодых поэтов. Моим крестным стал Назым Хикмет. Человек, увидевший въявь страну, из-за которой он двадцать с лишним лет кружил по тюрьмам. Из-за которой он двадцать раз приговаривался к смерти. И которая так и не дала ему подданства – слишком уж очевидным было его прозренье.

Преклоняюсь, великий мастер,

Что ты негнущ,

Как эвкалипт.

Нас на «X» осталось мало:

Христос, Хайям, Хикмет, Халиф.

Поэт пожелал мне доброго пути в литературу. Но он не дожил до выхода моей первой книги. Хотя за 8 лет она могла бы выйти 8 раз… И без нажима Назыма. Добрый путь оказался долгим. Помимо долгоиграющих пластинок есть долговыходящие книги.

8 лет я искал разницу между корундовой иглой и пером цензора. Мое открытие разницы не слишком веселое. То, чего я избежал в раннем детстве, – постигло меня в зрелом возрасте – обрезание свершилось. Когда я дарил свою книгу – я извинялся за это. Даже после подобной хирургии книга не задержалась на прилавках. Малорадостно! Хотя и понятно. Это где-то не спеша развивается художник, минуя один за другим свои неторопливые периоды. Розовые да голубые (безоблачно голубые). В привычной своей безопасности он достигает, наконец, своей зрелости, где более четкие краски… и неостановимо идет в зенит.

Здесь вся жизнь в одной книге, издающейся годами, которую к тому же нещадно кромсают. В книге, выходящей в свет… вперед ногами. Что-то, видимо, остается после редакторской плахи – мертвая, а все ж голова.

Не бывает пианиста с половинчатыми пальцами. Не бывает певца с полуголосом. Назым Хикмет считал, что за первую книгу стихов поэт должен получить кроме гонорара минимум 8 лет тюрьмы. За взрыв общественного спокойствия. За возмущение устоявшихся норм. За дерзость. И если я избежал подобного дебюта, то, может, оттого, что здесь возмущаются впереди народа редакторы. И еще потому, что здесь только перенимают турецкую систему оплаты поэтического вольнодумства. И, слава богу, пока не сажают по горло в дерьмо, как это делали турки с внуком паши и потомком Домбровского – с известным поэтом и беглецом Хикметом. У нас, благодарение богу, с поэтами обходились гуманней – их расстреливали. Сейчас смертную казнь заменяют мнимым сумасшествием, ссылкой или высылкой. В зависимости от таланта. Или пожизненным забвением.

В российской таблице литературных ископаемых я не значусь.

О мертвых не говорят плохо. Молчат. О живых молчат, чтобы не говорить хорошо. Потому что говорить плохо о хорошем писателе – это то же самое, что петь в его честь аллилуйю.

Едва ли я стал обтекаемым, но критика огибает меня. Помалкивает. Не пишет больше фельетонов типа «ХАЛИФ НА ЧАС». Забыв добавить – звездный. Опыт прошлых разносов срабатывал наоборот. Люди тянулись к разруганным книгам. Разруганный, напротив, становился популярным. Желанным. Так создавались обоймы поэтических имен, сгодившихся разве что для однодневной эстрады. Ныне тишь и благодать – на поэзию наплевать! Умный классику читает, а живым не доверяет.

«Ни дня без строчки!» – этот крылатый лозунг Олеши годится сегодня разве что для портного. Литератору, да еще честному, строчить в угоду… Тут уж лучше пальтишки шить.

Это мечи можно перековать на орала. Но сначала нужно отнять мечи.

Я отношусь к тому поколению, которому если не больнее всех, то нужнее всех было разоблачение культа Сталина. Жаль только, что не до конца!

Сразу резче сдвинулись и окислились понятия лозунгов, вчера еще принимаемых всерьез. Вчера еще высоких. Стали значительно мельче черты на ликах вчера еще обожаемых пророков. Потускнели и поблекли верноподданнические маскарады. На время кончилось детство. Впадая в которое у нас не выходят до самой смерти. Детство. Но невинное ли оно? О, тут не без корыстного иезуитства!

Иллюзия ненапрасных жертв… Она была непродолжительной. Ее развеяли в живых шестьдесят семь миллионов мертвых.

Неприкрытый срам жизни. Как притупляет наш вскрик оголенность чудовищного факта! Что мы, не подготовлены и на нас эта мясницкая с неба свалилась? Знали про эту бойню – не первый день живем. И не с краю. Или дорого стоила жизнь наших предков на этой земле? Да с молоком матери мы впитали ее низкую цену. Все одно опешили, услышав. Пережили. И вновь защитили свой слух. Как ни в чем не бывало. Уже не трогает. И это стало обычным. Подавайте другие трагедии!

Чем больше жертв, тем они безымяннее. И чем больше их, тем их меньше и меньше жертвами считать станут. Так вот она – вторая фаза этой бойни. Она и задумана с расчетом на защитный рефлекс человека. Миллионы – их оплачут враз. Не над каждым же будут заламывать руки. Омертвеют живые от гигантского перечня мертвых. Надоест им о них вспоминать. Самим жить хочется. А под топором этого Примера – дважды желанна жизнь. И здесь мясники не ошиблись.

Надо отдать им должное – знали Россию. Христиане отмщения не требуют.

«Убить человека – трагедия. Убить миллионы – это уже статистика». Ныне палачи – психологи. Да неужто так прост человек?

Маркс холит бороду. Ленин слушает «Аппассионату». Гитлер кормит птичек. Сталин курит трубку… мира.

Идиллия!

Как ты страшен – черновик бесклассового общества!

Мы в любви отнюдь не робкие.

Сколько ее под шестым ребром.

В нас такую любовь воспитали к Родине,

Что женщинам – только остатки скребем!

Микрофон – коллективное ухо моего поколения…

Сколько нас, ушастых, покалечили!

Великие гипнотизеры, отсекшие от нас весь мир с его еще далеко не оконченной цивилизацией. С его не менее человеческой правдой и бессмертной культурой. Верили они сами в то, во что заставляли фанатично верить нас? Все познается в сравнении. Нам не с чем было сравнивать нашу жизнь. Чье средневековье длится столько? Наш пуп земли боялся сравниться даже с заштатной окраиной. За нашими границами простиралось капиталистическое болото. И наши утки были самыми нырковыми в мире.

Посредственные агитаторы, и они туда же! Размахивают кнутом, подгоняя свою паству как ни в чем не бывало! Будто ничего не произошло!

За мутным воздухом партийных богослужений все явственней проступала Великая Железная Стена. Она ржавела изнутри от кровавых десятилетий. Когда чуть-чуть приподнялся этот железный занавес – мир увидел небывалую трагедию. Такое Представление, что самые страшные мракобесы человеческой истории с ее кострами и крематориями показались кустарями, лилипутствующими у подножия наших Голгоф.

Приехав в 1953 году в Москву, первое, что я увидел, – это низко осевший Мавзолей.

Красная площадь показалась мне куда красней, чем во времена Ивана Грозного. Когда изрубленных москвитян запросто солили в бочках. Или вешали над обеденными столами в их горницах. Исправно следя, чтобы их семьи обедали каждая при своем покойнике.

В эпоху массовых репрессий, зверств и убийств подобное внимание к семье казненного было бы просто технически невыполнимым. Каждая вторая семья в многолюдном народе оплакивала своего «врага народа». Целые народы были сами себе враги. Мы – интернациональная страна, здесь всем досталось. Тогда наши вожди еще не знали классический образец «козла отпущения». Знают ли сейчас? Мучительно думают. Ищут. Сталинские усы лезут на лоб. Становясь подозрительно густыми бровями…

Так к Поэзии, этому когда-то олимпийскому состязанию, прибавилась и осознанная необходимость говорить правду. Талантливая совесть – дар бесценный.

Двадцать веков доказали, что человек может абсолютно все. Все ему подвластно. Даже немыслимое. Но если можно научиться управлять космическими кораблями, то никак невозможно управиться с неуправляемым подтекстом, этим вечно ускользающим от цензуры злом.

Первопричину творчества, поднявшую человечество с четверенек, пытаются вогнать в загоны повиновения. К счастью, это напрасный труд!

С каким удовольствием сегодняшний мракобес плюнул бы в лицо Первопечатника.

С каким удовольствием размозжил бы он талантливую голову первонапечатанного поэта. Если бы смог отмотать назад время!

Когда-то из знаменитых черепов делали кубки. Поистине вино ударяло в голову! И поныне пьянит.

За четверть века я выпустил две, лишь две книжицы стихов. Разумеется, сильно отредактированных.

Первая вышла спустя год после «Манежа» – разгрома (какого уже по счету) так называемых абстракционистов.

Вторая 7 лет спустя, в 1971-м.

А вот когда выйдет третья? Будем надеяться, при жизни.

Вероятнее всего, это уже будет книга не стихов. У Поэзии много жанров!

Что лучше – долгожданная книга, выходящая в свет в Новом Свете, но автор при этом света не взвидит (даже Старого)… Или наоборот – автор, наконец-то вышедший в свет (любой, безразлично), но книга его, естественно, света не видит (также любого), поскольку он уже не в России – с точки зрения свободного Запада, и не на Западе – с точки зрения несвободной России?

Вот дилемма так дилемма.

Брехт считал, что сильные мира без него все же чувствовали бы себя увереннее.

Меня больше волнует самочувствие людей, желающих увидеть наш мир менее покладистым.

К нам редактор бдительней родителей! Вот он прошел, как молодость. Мимо. Прошелестев вырванными страницами чьих-то покромсанных книг.

Он и с насморком унюхает крамолу.

Побереги, держава, драгоценный нос!

Считается, что редактор – это то, из чего не выросло писателя. Но бывает он и тем, из чего вообще ничего не выросло.

Вот идет, подтверждая это невеселое открытие, самый настоящий лилипут. Жалость к его вечно детскому росту сразу же отметает его непомерно строгий вид. Он ни много ни мало заведует (и представьте – ему завидуют) переизданиями в Гослитиздате. Иван Иванович – так зовут его – вершит судьбами не запомнившихся с первого раза писателей. Это он выносит на обложку их малозапоминающиеся имена. Ему одному ведомо – кому остаться в памяти народной, а кому – необязательно.

В равной степени это относится и к настоящим авторам. Как правило, мертвым. О живых, да еще хороших, говорить здесь преждевременно. Их еще и по одному-то разу не всех издали!

Непомерно огромный кабинет с затерявшимся в углу человечком… Сюда с надеждой взирает ЦДЛ.

Сюда идут гуськом, стесняясь своего роста, просители-писатели. Ломая шапку… и спину.

Цирк. Паноптикум. Подчас кажется – опрокинув свои спиртовые банки, выскочили на свет Божий безмолвные актеры анатомического театра. Вписываясь в ансамбль ЦДЛ. И нисколько не выделяясь среди его обитателей.

Вот кто-то подкатил на своем инвалидном «лимузине» – коляске. Таланта нет, как отрезало… трамваем.

Вот прокатился большеголовый карлик-уродец. Кажется, и я с ним в одном творческом союзе?!

Фонарь – ЦДЛ. Кто только не летит на твой свет!

Пьет вздорожавшую водку нивх – представитель вымерзшего или вымершего, как мамонт, народа. Далеко отсюда на его белобезмолвной родине – камлание шамана с колечком сквозь ноздрю. А на Имане, в соседней, выродившейся, но вырядившейся народности, где кругом вода, и сегодня еще хоронят людей на деревьях.

Черное пиршество птиц, рвущих покойников. Банкет!.. Окраина отечества. Далеко за впечатляющим фасадом «Новопотемкинской деревни». Ительмены, селькупы, юкагиры, нганасаны – все эти тунгусы с русскими фамилиями…

Окраина многолюдного человечества… Где-то в авангарде достигшего Луны и бог весть еще до чего дойдущего. Но с силою вытягивающее хвост какой-то звериной отсталости.

Пьет нивх вздорожавшую «столичную», а рядом прием в честь очередной слаборазвитой литературы. То ли негры… то ли турки? То ли папуасы имени Миклухо-Маклая? Кто-то[4]4

Геннадий Снегирев – детский писатель, получивший за эту песенную цитату строгий выговор с занесением в личное дело.

[Закрыть] заглядывает на строго оберегаемый банкет и поет:

Не нужен мне берег турецкий,

И Африка мне… не нужна!

– Что ты так хорошо рассказываешь! Ты напиши, возьми и напиши! – горячо убеждает коллега коллегу.

– Вспомнить страшно.

– А ты – скрепя сердце…

– С таким-то сердцем – разве что завещание только писать.

Заводя мечтательно глаза, кто-то произносит свое заветное: «Вот стою я – Колька Букин, у Букингемского дворца…»

Кто-то мелко трясет плечами, будто старается осадить свою вылезшую душу.

Идет не Байрон, а другой, еще неведомый хромой.

Да у кого она на месте – душа!

Женщина, близко к сердцу прижавшая судьбы литературы нашей… Матрона, праматерь успехов и провалов. Кто только здесь не был? Не лоно, а мемориальный музей…

А вот и ее дочка! Я думал, до чего же плохо воспитан. Так и хочется тронуть ее за коленку. Не тронул. Традиция. «Вы плохо воспитаны», – сказала она.

Идет поэт. Сегодня у него сразу две радости – родился сын и жена не знает об этом.

Вот идет Дармоедов – человек, всю жизнь объясняющий свою фамилию.

А это поэт, испросивший разрешение быть смелым. Такие беспартийные вернее партийных! Вожди духовные с душком…

Как дожди идут вожди, задирая заграничные штиблеты и держа свои «ронсоны» на золоченой привязи к брюкам. Вот снимет их и тогда даст прикурить!

Колотит кто-то себя в грудь, назад вбивая женское начало. Стихи выдают в нем отличную поэтессу.

Потрясает бюстом актриса… Зачем ей быть актрисой, если она уже женщина?! Плачет актриса – уставшая от освещения кожа…

И отмирает кожа наших взглядов.

ЦДЛ… Здесь создатель «Мойдодыра» и «Тараканища» (удивительно, как это усатый генсек не заметил наисарка-стической усмешки-издевки?) – свой до дыр Корней Иванович Чуковский был встречаем неизменным вопросом: «Почему, когда вы пишете хорошо, то подписываетесь полностью „Корней Чуковский“, а когда плохо, то сокращенно – „Корнейчук“?»[5]5

Кстати, настоящее имя Корнея Ивановича – Николай Корнейчуков, но как в воду глядел, его изменяя.

[Закрыть]

Грибачева здесь не грех спросить – почему у всех прическа как прическа. А у него прическа из… ушей? Хитер как лис. А вот в отличие от лиса – лыс. Не потому ли лыс, что всегда лез… Кому только не прислуживался. Где только не терся. Вытерся… Дерьмократ!

На стенах храма – автограф хама.

Литература! Кто только не хочет увековечить себя на твоем отвесном берегу? Скалы пестрят надписями, как скамейки. «Здесь был Вася».

Вырезая ножичком дату, кто-то притуляет еще и Петю. «Вася плюс Петя – талант». Соавторы!

Если наука – кладбище гипотез. Клад замыслов – ЦДЛ. Здесь замысливаются строки. И сроки. Здесь вспыхивают и угасают биографии.

Отсюда обычно едут стреляться писатели в свои пригороды. Как Дима Голубков, с виду такой благополучный. Сюда приносят они свои «издранные» произведения. С невероятно оптимистическими фотографиями на обложках. А потом вздергивают себя в коммунальных туалетах, предварительно прикнопив записку: «Прощайте, кунаки! Желаю вам умереть красиво!»

Здесь пропивают свои первые и последние гонорары. ЦДЛ – извечное правдоискательство. Выяснение – кто есть кто? Борьба за право называться первым. Хотя бы в пределах ЦДЛ.

Смеляков спорил с Твардовским, утверждая, что именно он первый поэт России.

Твардовский спорил с Кочетовым, что писателю помимо веления партии и сердца надо бы еще иметь хоть какой-то талант. Кочетов уверял, что талант не обязательно. Было бы веление! Вокруг помалкивали смирные люди.

В любом жанре Смирновых – на выбор. Марковых, под маркой писателя, тоже. Под одну обложку лезут сотни. Тысячи. Как под единственное коммунальное одеяло в холода. Ажиотаж. Один за всех. Все – за одного. И все – против всех.

Таран коллективного творчества. Извечное советское «Даешь!».

Стереотип писателя. ЦДЛ – штамп. Схожесть друг с другом чудовищная. Не говоря уже об однофамильцах. Под одной и той же фамилией ходят по двадцать с лишним писателей.

Такое ощущение, что ЦДЛ экспериментирует с подопытными на приживание. На безличие. Пробует. Запускает, неистово вкручивая их в орбиту вокруг бедных многочисленных читателей. Может, хоть один западет. Кто есть кто?

Один считает, что он Блок. До мужицкого поджога. Еще не написавший свои «Двенадцать». Другой, явно не патриот, Лорка. Третий истинно по-русски хочет быть Есениным. Следующий, со стопроцентной потерей зрения, возомнил, что он Гомер. Ему виднее…

Никто не хочет быть Джамбулом. Или, на худой конец, Бровкой. Вот разве что Кафкой – рисково.

Кто первый? Первых много. Тут бы выяснить – кто второй? Да и отсчет надо вести с другого конца. Чтобы признать одного талантливого, скольких бездарей потребуется перечеркнуть!

Семеро одного – ждут! Потому что семеро одного жрут.

Писатели по призыву. Когда-то сбросившие с корабля современности ненужный балласт всечеловеческой культуры. Засучив рукава для новых деяний.

Невежественные и бездарные… Чему они научились за полстолетия? Ныне «активно делающие литературу» – писатели по путевке комсомола. Посконные и сермяжные, добавившие к своему привычному быту телевизор. И библиотеку непрочитанных книг. Они постигли толк – как надо жить не впроголодь. Жить бесплатно. Но писать не научились[6]6

Да и читать тоже. Ныне модны домашние библиотеки под цвет обоев. Так и стоят запаянные в целлофан. Иначе пыль собирают. Ибо ныне только пыль и собирается в библиотеках. Ну а у самых верноподданных мы найдем еще и более уникальную библиотечку – «Избранное для избранных» с номерным тиражом. Эти книги стоят в тюремных рубашках. Неизбранные за них срок хватают. И тем не менее их ищут. Тут и «Доктор Живаго» Пастернака. И «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. «Все течет» Гроссмана. И «Большой террор» Конквеста. «Чевенгур» Платонова. И весь Авторханов. «Солдат Иван Чонкин» Войновича. И «Верный Руслан» Владимова. «Москва – Петушки» Ерофеева. И «Светлое будущее» Зиновьева… Да и эта – моя – туда встанет.

[Закрыть]. Полвека надувают они гигантский дирижабль пустословия. Из поколения в поколение дуя кислым воздухом. Принужденно читая по бумажке для них написанные кем-то пограмотнее, ничего не говорящие слова с высоких амвонов своих вороньих съездов.

Буханки микрофонов раскрикивают по миру тысячекратно размноженные их эха. И паузы тишины страшны.

Литература – фанфара. Барабанный бой… заглушающий свист шпицрутенов. Междуюбилейные паузы – белый снег, не оглашенный птичьими базарами… Чистый снег… Но вот опять, подминая под себя слух, свистя и громыхая по накатанной железной колее, несутся один за другим вихляющие из стороны в сторону, ничего и никому не везущие порожняки…

У кого-то отнять благополучие – это как получится!

Но отнять, вырвав вместе с рукой, отмеченное провидением перо, видимо, мало. Им надо еще уметь пользоваться. Видно, недаром живут наделенные даром!

Не умея научиться чуду – бездарность утверждалась как могла.

Простота, низведенная до простачества.

Пустота со знаком качества.

Китаянки недоумевают, как это европейские женщины целуют своих возлюбленных, ведь у них такие длинные носы!

Массовый писатель недоумевает, как это можно писать не так, как пишет он. И можно ли вообще писать не призывы и не воззвания, не лозунги и не высокопарную и громкопафосную трескотню?

Он презирает поэзию вообще. Прозу вообще. Драму вообще. А главное – автора, изволившего быть самобытным, не как все, уродившегося урода, посмевшего быть не похожим. В мире, не им завоеванном и не для него отстоявшемся.

Почерк, по его коллективному мнению, должен быть у всех одинаков – машинописный.

Да что писатели! Может ли просто человек жить не так, как живет бригада коммунистического труда, жалкая пародия на человеческие отношения? Может простой смертный, в отличие от бессмертного художника, думать не исподтишка, а вслух и не так, как принято? Любить не как следует, смеяться не над тем, на что указуют?

И сын полового. И сам половой. И псевдоним – маскхалат – Полевой. Серенький или зеленозащитный. Как на войне.

Да меж нами вечно война. Они «50 лет в струю». Мы же против течения.

Вот он сидит и кутузовским глазом редактирует «Юность». Но не тем полководческим, а другим, закрытым.

И редактирует не столько журнал, сколько чью-то молодость. А то и свежую кровь покупает.

Принесла, к примеру, девица в ягодицах повестуху «Золото». Покрутил в руках. Повертел. Девица так себе. А повесть ничего. «Знаешь что, – говорит ей интимно, – материалец хороший. Продай! Я из него защитную шинельку сошью». И отвалил ей целых 15 тысяч. Та аж зарыдала от счастья, всю жизнь считала только чужие деньги. Кассиром в банке была. И повесть конечно ж про честность, как деньги не воровала. А напротив, сквозь все испытания их пронесла (купить-то на них в войну все одно ничего не купишь).

И снова-здорово «Повесть о настоящем человеке», прямо-таки его монопольная тема. Потому что такие повести здесь издадут без зазрения совести.

И вот уже и рецензия появилась:

«Хоть имя автора и уважаемо,

не все то „Золото“, что у Ажаева»…

Короче – читайте графомана другого —

«Золото» Б. Полевого.

Из каждого профиля что-нибудь да выпирает. Вот колхозник, здесь явно угадывается серп, у рабочего в руках так и видится молот (это пока он не стал писателем, у которого, как правило, выпирает язык, почему-то всегда шершавым языком плаката. Но это на работе, а в ЦДЛ он просто высунутый и не в меру усталый на плече язык, когда-то дар Божий и не менее Божественное откровение).

ЦДЛ – здесь все профили, а если анфас, то промелькнет и заметишь опять только профиль очередного выпердоса[7]7

Выставка передовых достижений, и слово «выпендриваться», безусловно, отсюда пошло.

[Закрыть].

– И что они сигают вниз? Такое ощущение, что специально для выпрыгивания этот дом построен. То жена Ошанина, то дочь Андроникова, то дочь Алигер, то муж Юнны Мориц, то Илья Габай. Вот Гена Шпаликов, тот повесился…

– Да в разных домах они жили. Разве что на одном этаже, чтоб сразу и наверняка свалиться…

Писатели… «Они у нас допрыгаются», – сказали в ЦК.

ЦДЛ… Общественный интим… Публичное одиночество… Леденящая тишина осуждения…

Человек не может жить без людей. Но и с людьми он жить не может. Если общество не гарантирует ему добровольности[8]8

Однажды в Интернете мне попался 8-й номер журнала «Новый мир» за 1997 год, где в рассказе моего старого приятеля Олега Ларина «Ехала деревня мимо мужика» я с изумлением прочел следующие строки: «Как говаривал мой давнишний знакомый Лева Халиф, умерший недавно на Брайтон-Бич (выделено мной. – Л. X.), человек не может жить без людей, но и с людьми он жить не может…» Это я и по прошествии стольких лет не оспариваю, но никак не могу согласиться с безапелляционным утверждением, что я умер, да еще на Брайтон-Бич – месте как нельзя лучше подтверждающем вторую часть этой моей процитированной фразы.

[Закрыть].

Вот он, эталон нужного партии человека, выдвиженец и ханжа, холуй и слизняк – материал, взятый с деревенских завалинок, не испорченный интеллигентским скепсисом – прямолинейный и тугодумный, жадный до дармовщины простолюдин!

Сидит эдакий Васятка у себя на кухне в трусах по-домашнему и на баяне разучивает песню Пахмутовой про работу и заботу. А жена тем временем подшивает крахмальные подзоры к высокому, как Парнас, ложу. Запершись, чтоб супруг ненароком не завалился в кровать среди бела дня.

Из грязи да в князи. Ныне хамы в рамах, в замах и в «зимах». Вчера он бараки и драки переименовывал во Дворцы Культуры. А сегодня на писателей брошен. Новейшая аристократия… Она как десант. Голову задрать не успеешь – без передыху летят.

Ему бы лаптями щи хлебать, а надо заморские вина лакать.

Ему бы землю пахать, а надо умниками руководить.

Вызвал писателей «на ковер» и отчитывает почтенных, как мальчишек нашкодивших. А ведь среди них и девяностолетние есть. Что-то про нескромность им выговаривает… Да уж истинно талант есть самая большая в мире нескромность. Другое дело – скромный талант.

И вспоминается пушкинское – «И черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» Веселье, нечего сказать!

Семинары и самовары… Открой краник, и побежит водичка, когда-то качавшая флибустьерские бригантины. Таившая штормы и прятавшая белые брызги чаек. В отчаянии цеплявшихся за волну…

Пейте кипяченую воду, и вы не заболеете… Романтикой!

Запресневел ЦДЛ.

Вот идет лев русской поэзии Анатолий Заяц. Сверкая молодой плешью, он восходит над столами. И тело его по мере приближения к столам принимает форму фужера.

А это Гамзат Козловский или Козел Гамзатский, в общем, что-то ступает.

А вот идет Турсун-заде. Мал Турсун, но зато заде большой. Самостоятельно не входит. В Литературу. Подталкивают и конечно же турсуют.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!