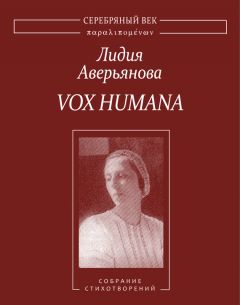

Текст книги "Vox Humana. Собрание стихотворений"

Автор книги: Лидия Аверьянова

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Предположительно через год после событий, вызвавших к жизни творческий всплеск, Аверьянова оставила мужа и соединила свою судьбу с Корсуном. Их союз был прочным, хотя не раз подвергался испытаниям. Импульсивная «мятущаяся поэтесса»[111]111

Глинка М.С. В.М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. С. 136. По сведениям М.С. Глинки, Корсун и Аверьянова официально развелись в 1934 г., в личном деле Корсуна указан 1944 г., т. е. развод состоялся уже после смерти Аверьяновой.

[Закрыть] была подвержена романтическим увлечениям (как и М. Цветаева; по-видимому, ее поэтический темперамент требовал постоянного возбуждения).

В письме Смиренскому от 20 июня 1935 г. (после ареста в 1931 г. он был сослан на строительство Беломорско-Балтийского канала)[112]112

Подробнее см.: Волошинова В. Отзвуки «серебряного века» // Дон. 1993. № 7. С. 196–198. Впоследствии Смиренский работал на строительстве канала Москва-Волга и Волго-Донского канала.

[Закрыть] Аверьянова рассказывала о себе:

«Мы с Андреем живем всё так же. Этой зимой я много писала стихов. Интересно было бы, чтобы Ты прислал мне свои новые стихи, которые считаешь лучшими. Почти весь свой архив я отдала в Пушкинский Дом и, если разрешишь, я и Твои новые стихи по прочтении отдам на хранение туда же. Книг у меня стало неистовое множество и много очень редких, гл<авным> обр<азом> иностранных, новых, т<ак> ч<то> уже библиотека при нашей тесноте начинает тяготить и пыль от них дышать не дает. Убирать же по-прежнему лень. От людей я отошла почти совершенно, вне дома бываю только на работе. Никуда ходить не хочется, только бы лежать и читать. Даже театр мало привлекает.

Андрей служит в Эрмитаже библиотекарем и гл<авным> обр<азом> кашляет и хворает всякой дрянью; последнее радостное сообщение о нем – это его флюс, а перед этим был не больше не меньше как… ящур. Не знаю, как он умудрился подхватить в городе столь "ветеринарную" болесть. Она ведь бывает только у коров, у него же с коровами общего только… рога»[113]113

РО ИРЛИ. Ф. 582 (Вл. В. Смиренского).

[Закрыть].

Совместная жизнь поэтов была сопряжена с длительными разлуками. Корсун часто и подолгу выезжал на Северный Кавказ к престарелым родителям[114]114

Родители А. Корсуна жили на станции Минутка под Кисловодском, лишь перед самой войной он перевез их в Ленинград, там они погибли во время блокады.

[Закрыть]. Аверьянова в качестве переводчицы Интуриста и ВОКС'а (Всесоюзное Общество культурной связи с заграницей) сопровождала в поездках по городам и весям СССР зарубежных гостей.

Аристократизм, блестящее знание языков, молодость и обаяние позволяли ей работать, главным образом, с именитыми визитерами. В их числе были: лауреат Гонкуровской премии Жорж Дюамель (без имени он упомянул ее в «Путешествии в Москву», 1927) и Люк Дюртен (1927)[115]115

Л. Аверьянова оставила об этом событии запись: «Под знаком „цивилизации“. Заметка о встречах с Дюамелем и Дюртеном» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 4); см. также описание этого визита в книге Р.Я. Райт-Ковалевой (она была одной из трех переводчиц, сопровождавших Дюамеля) «Человек из музея Человека» (М., 1982. С. 114–116). Жорж Дюамель (Duhamel; 1881–1966); Люк Дюртен (Durtain) (наст. имя-Андре Невё (Nepveu); 1881–1959) О поездке в Москву в 1927 г. рассказал в книге «Иная Европа. Москва и ее вера» (L'autre Europe. Moscou et sa foi; 1928).

[Закрыть], Фритьоф Нансен (1928), Умбер-то Нобиле (1931)[116]116

Автограф Умберто Нобиле и открытое письмо Л. Аверьяновой на итальянском языке: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 45.

[Закрыть], Бернард Шоу (1931)[117]117

См. автограф Б. Шоу на шмуцтитуле сборника его пьес: «Inscribed to Lydia Averianova-Korsoon Guide Philosopher Friend. G. Bernard Shaw. Leningrad. 24 July 1931» (перевод: «Надписано Лидии Аверьяновой-Корсун Гиду Философу Другу. Дж. Бернард Шоу. Ленинград. 24 июля 1931»). На обороте автографа примечание Л. Аверьяновой, сделанное в 1935 г.: «Надпись Бернарда Шоу в бытность мою его переводчицей в течение 2-х дней в Ленинграде, летом 1931 г., была сделана на моем экземпляре этой его книги» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 64).

[Закрыть], Мартин-Андерсен Нексе (1931), Герберт Уэллс (1934)[118]118

См. автограф Г. Уэллса: «The Prose writer to the Poet. July. 29. 34» (перевод: «Прозаик – поэту. Июль. 29. 34»). На обороте примечание Л. Аверьяновой, сделанное в 1935 г.: «Уэллс, когда меня ему представили, спросил: – А Вы стихи каждый день пишете? – Нет, конечно, – рассмеялась я. – Ну, так я Вам напишу что-нибудь милое. В „Астории“, 1934» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 59).

[Закрыть], делегация чешских музыкантов во главе с Леошем Яначеком (1935) и многие другие.

Работа в Интуристе и ВОКС'е требовала от гида большого напряжения физических и интеллектуальных сил («Я очень весел, но слаб <так!> страшно, между экскурсиями приходится лежать и спать немножко и вообще хорошо бы отдохнуть», – писала Аверьянова мужу 25 июля 1934 г.[119]119

РО ИРЛИ Ф. 355. Ед. хр. 105. Л. 40–41.

[Закрыть]). Организация была строго регламентированной, подотчетной спецслужбам: незапланированный показ «объекта», неосторожное слово, сказанное в присутствии иностранных гостей, или донос ревнивого коллеги грозили переводчику увольнением, со всеми вытекающими для того времени последствиями. В практике были обязательные отчеты гида о пребывании иностранных делегаций и туристов в Советском Союзе, стенограммы бесед с ними и т. п. материалы, предназначенные для органов безопасности, исходящие под грифом «Совершенно секретно» или «Не подлежит оглашению». Отчеты переводчиков, как правило, рецензировались руководством и затем направлялись в НКВД. Такие «реляции» регулярно приходилось писать и Аверьяновой[120]120

См.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 4 (Ленинградского представительства ВОКС'а). Оп. 1. Д. 10 (Отчеты о пребывании иностранных делегаций и туристов в Советском Союзе, стенограммы бесед с ними и другие материалы. 18 апреля – 28 декабря 1935): Л. 3–4 (о визите японского актера Камеямы), Л. 10–13 (о визите группы чешских музыкантов), Л. 27–28 (о визите группы бельгийской профессуры); Л. 33–35 (визит председателя Перуанской Ассоциации медицинского и социального обучения в Париже – Сантианоса); Там же. Д. 15 (Отчеты и переписка с ВОКС'ом о пребывании иностранцев в Советском Союзе. 31 июля – 17 дек. 1936 г.). Л. 63 (визит американской журналистки Э. Эванс).

[Закрыть]. Вот, например, одна из них (1935):

Отчет переводчицы Л.И. Аверьяновой

по обслуживанию японца Камеяма <так!> и формуляр № 3641 на него с программой пребывания в Ленинграде – на имя Зам. председателя ВОКС'а Н<иколая> Н<иколаевича> Кулябко.

КУМИЯМА – японский киноартист[121]121

Приводим сведения из Википедии: Соджин Камияма (1884–1954) японский киноактер, сыграл 69 ролей в кино за период с 1917 по 1954 гг., среди них: Patria (1917), The Thief of Bagdad (1924), The White Desert (1925), Soft Shoes (1925), Proud Flesh (1925), The Sea Beast (1926) (silent adaptation of Moby Dick), The Road to Mandalay (1926), The Honorable Mr. Buggs (1927), The Chinese Parrot (1927), The Man Without a Face (1928), The Rescue (1929), Madame X (1929), The Unholy Night (1929), The Show of Shows (1929) и др.

[Закрыть], в Ленинграде пробыл 3 и 4 апреля, после чего выбыл в Москву. Вследствие ведения экскурсии ЗЛУ (Детское Село) на японском языке, беседа шла по линии экскурсионного материала, причем Камияма выразил интерес как к до, так и к после революционной истории СССР. Он также интересовался семейным положением переводчика и методом самостоятельного овладения переводчиком японского языка. Кумияма поэт, владеющий всеми формами японской поэзии, кроме того, он является автором книги на японском языке, касающейся его работы в Голливуде в качестве кино актера. Уровень своей кино работы он отметил, сообщив, что в Голливуде исполнял роль китайского принца в фильме «Багдадский Вор», играл он постоянно с выдающимися кино актерами Америки, например, Фербенксом[122]122

Дуглас Фэрбенкс (старший) (англ. Douglas Fairbanks Sr., 23 мая 1883–12 декабря 1939) – американский актёр, одна из крупнейших звёзд эпохи немого кино.

[Закрыть] и др., о чем свидетельствует фотоматериал его книги.

Интерес его к искусству СССР в Ленинграде проявился слабо, так как, имея возможность выбрать театральное зрелище, он единственный свой свободный вечер провел по собственному желанию в Китайском театре Мей ЛАНЬ Фана[123]123

Пекинский театр Мэй Лань-фана, гастролировавший в СССР в 1935 г. Мэй Ланьфан (1894–1961) – китайский артист, исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере; известен как один из Четырех великих дань золотой эры Пекинской оперы.

[Закрыть].

Переводчица ВОКС'а Л. Аверьянова / подпись[124]124

ЦГАЛИ СПб. Ф. 4 (Ленинградского представительства ВОКС'а). Оп. 1. Д. 10. Л. 3–1: Отчет переводчицы Л.И. Аверьяновой по обслуживанию японца Камеяма.

[Закрыть]

Персональные отчеты Аверьяновой за годы работы в ВОКС'е (1930–1936?) свидетельствуют о том, что она была весьма осторожна в своих оценках, старалась, сколько это было возможно в тисках номенклатуры, давать сдержанные характеристики зарубежным гостям, на коллег не доносила, в конфликтных ситуациях держала нейтралитет.

Вплоть до конца 1936 г. органы, по-видимому, ее не трогали; осложнения могли начаться в период «разгрома» зиновьевско-троцкистского блока. Имевшая более дружеские отношения, чем дозволялось протоколом ВОКС'а, с главой английской Благотворительной Миссии леди М. Пэйджет, Аверьянова, как можно предположить, оказалась под пристальным наблюдением НКВД.

Леди Мюриэль Эвелин Верной Пэйджет (Lady Muriel Evelyn Vernon Paget; 1876–1938) была личностью выдающейся, ей принадлежит ведущая роль в развитии благотворительных организаций, занимающихся гуманитарной и медицинской помощью в Англии, Восточной и Центральной Европе. За свою подвижническую деятельность она была удостоена ордена Британской империи (1918) и Рыцарского ордена (193 8), особых наград правительств Бельгии, Чехословакии, Японии, Эстонии, Латвии, Литвы и Императорской России[125]125

В 1915 г. леди М. Пэйджет создала в Петрограде англо-русский госпиталь для лечения раненых солдат, который работал во дворце Белосельских-Белозерских (принадлежал великому князю Дмитрию). Госпиталь был открыт на средства Императрицы Александры Федоровны и пожертвования из Великобритании; в 1918 г. медицинский персонал госпиталя был эвакуирован из России; в последующие годы леди М. Пэйджет занималась организацией гуманитарной помощи на Украине, в Чехословакии, странах Прибалтики. В 1930 г., вскоре после возобновления дипломатических отношений между Великобританией и СССР (разорваны в мае 1927 г.), приехала в Ленинград с целью оказания помощи перемещенным британским подданным в СССР.

[Закрыть]. В марте 1938 г. обвиненный в измене бывший посол СССР в Великобритании Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941, расстрелян) заявил на суде, что он впервые начал шпионаж в пользу Великобритании в 1924 г. и затем возобновил шпионскую деятельность в 1934 г. по просьбе леди М. Пэйджет. Признанный причастным к троцкистской оппозиции, в 1927 г. он был исключен из партии и вплоть до 1934 г. находился в ссылке; в 1935 г. Раковского простили, восстановили в партии, он занял место председателя Советского общества Красного Креста (новая должность, вероятно, придавала его «признанию» большую убедительность). В 1938 г. Миссия в Ленинграде была закрыта, леди Пэйджет выслана из страны на родину по обвинению в шпионаже. По поводу поведения Раковского на суде высказывались мнения, что он намеренно компрометировал процесс показаниями, ложность которых для Европы очевидна (несмотря на это, У. Черчиллю пришлось выступить в Парламенте в защиту «обвиняемой»). Леди М. Пэйджет не перенесла удара, по возвращении в Англию заболела и в тот же год умерла.

Раковский был арестован повторно в январе 1936 г., в том же году Аверьянову отстранили от работы в Интуристе и ВОКС'е. Формальным поводом для увольнения, по нашим предположениям, могло послужить скандальное дело американской корреспондентки Эрнестины Эванс, находившейся под покровительством английской Благотворительной Миссии. По просьбе леди М. Пэйджет Аверьянова, которую та предпочитала другим переводчикам ВОКС'а, была приглашена гидом к Эванс в период ее пребывания в Ленинграде[126]126

См. Приложение 2.

[Закрыть].

Никакими документами этого времени, свидетельствующими о жизни поэтессы, мы не располагаем, за исключением ее переписки с мужем. В 1934–1939 гг. Аверьянова систематически писала Корсуну. Сохранившиеся письма – едва ли не единственный источник сведений о перипетиях и обстоятельствах ее быта, о внутреннем мире и стилистике отношений с близким человеком[127]127

Сохранилось 76 писем Л. Аверьяновой к А. Корсуну за 1937–1941 гг. и три его письма к ней (1936 г. и недатированные): РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 106–108.

[Закрыть].

В переписке, пришедшейся на самый разгар сталинских репрессий, более всего поражает игровая стихия детства (в том числе подчеркнутый орфографический инфантилизм). Люди в этих письмах, по вполне понятным соображениям, почти не упоминаются (за редчайшим исключением), зато сообщаются бесчисленные подробности о жизни котов и кошек, собак, голубей и прочих птиц. Подлинные хозяева эпистолярного пространства Аверьяновой и Корсуна – бухарский кот, впадающий в спячку ежик Фомка, нуждающаяся в новой клетке белка Манефа, спаниель Чесма, собака Топка, рыжий кот Гришка и кот Пушок, кошки Долька и Апельсинка и т. д. Аверьянова сообщает Корсуну о том, что «Пума, Пышка и маленькая Гризи больны кошачьей чумой», о выведении у животных блох, или просит: «Привези мне с Кавказа летучую мышь за пазухой» и т. п. Она подписывает свои послания: Лис, Лиська, Лисица, «Твой старый приятель и греховодник Лис Аверьянов»; называет А. Корсуна: Сибакин, Котище; характерное начало письма: «Дорогой Андрей, привет от всех зверей», окончание: «Целую тебя в мордочку и лапки, поцелуй за меня своих», в адресе отправления письма: «Село Хвостоножкино, Псковской губ., Почтовое Отделение Кошкособачье»[128]128

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 107. Л. 56 (письмо от 27 июля 1940 г.).

[Закрыть].

Письма Корсуна по своему духу вполне отвечали аверьяновским, например, 3 сентября 1936 г. он писал ей (здесь и далее цитирую с учетом орфографических особенностей оригинала):

«Милый Онегин, животом страдающий! Как он, живот то есть? Прошел? Не налегайте на колбасу. Ох, чует мое сердце (или соотв<етствующий> орга́н[129]129

Каламбур: в 1920-е гг. Л. Аверьянова училась в консерватории по классу органа.

[Закрыть]), что Вы опять черт знае как питаетесь и вся Ваша полнота пойдет насмарку. Особенно если всякие Мольеры <покупка книги. – М.П> перегружают бюджет. Не глупи, крыса, я с тобой возиться больше не хочу. И не буду тебе ни отцом, ни матерью. Имей это ф виду. Видьмедица шлет тебе привет и поклон, Вам и внучатам. Стареет, но бодрая еще.

Я познакомился с премилой чилипахой, ростом она с твою ладонь, а важности необычайной. Очень приглашал ее поступить к тебе в черепахи, но она отказалась. Говорит, что не хочет расставаться с хозяевами. Очень жаль. Она смисная. <…> А ты свиненок, что не досидел на грибах, сколько тебе полагалось. Привезу одну книжку, покажу тебе, с тебя довольно будет. М<ожет> б<ыть>, и подарю, а м<ожет> б<ыть>, и нет. Это как ты мне понравишься.

Про «суксуальность» это очень здорово. А где все это происходило? Обо мне Вам спрашивать не пристало. Это не в Вашем департаменте, душенька. Ну и цыц… Я неумоляем, как видите. А Вы смисная коска. Нет, только не худей! Останься этаким бельфамом, пожалуйста. Очень просю! Примерно вот по этой схеме. < Далее в тексте следует рисунок, на котором изображена женская фигура с чрезмерно пышными формами. – М.П>Такой ты была 1 ½ месяца назад. Такой и останься. Это кисиво! Мои шлют тебе привет. Э муа з'оси[130]130

Э муа з'оси — калька с французского: et moi aussi — и я тоже.

[Закрыть].

Будь здорова, благополучна, спокойна. И накопи сил и спокойствия для того, чтобы встречаться со мной (ежели доведется) мирно и благодушно. Как полагается хорошим зверятам, чтобы у меня мозги не переворачивались от твоих нелепостей. Будь добр, сибакин мой милый, не помышляй токмо о радостях своих, подумай и о пользительностях. Береги себя всячески, а не как до сих пор было: лежанием в постели только. (Каламбурить не буду. И Вам не советую). Будь смисной киской. <…> Есть у тебя "Тристан и Изольда"?[131]131

Вероятно, имеется в виду опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда» (1865). Аверьянова не переставала музицировать и давать уроки игры на фортепьяно; в письме Корсуну от 24 июня 1939 г. она иронизировала по поводу своих занятий: «Я опять стал играть, и весьма охотно тренькаю этюды Клементи, на манер той смотрительской али полицмейстерской жены в „Воскресении“ Толстого» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 107. Л. 24).

[Закрыть] Сыграй оную мне. Сыграешь?»[132]132

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 108. Л. 1–3.

[Закрыть]

Конкретных фактов, пригодных для биографического очерка, в переписке совсем немного, но, вероятно, тем они ценнее. Лейтмотивом в письмах Аверьяновой проходит тема нездоровья (она часто жалуется на боли в области печени, живота и головы – следствие арестов?) и безденежья: «По-моему, Тебе пора взять меня, Лису, на годик на свое иждивение, чтобы я хоть отдохнула и забыла, как волноваться из-за служебных дел. Что ты скажешь?» (7 августа 1938)[133]133

Здесь и везде далее фрагменты писем Аверьяновой к Корсуну пит. по: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 106–107, без указания номера листа.

[Закрыть]; «… наш Институт окончательно ликвидирован[134]134

Вероятно, речь идет об Институте истории искусств, который в 1937–1939 гг. систематически подвергался чистке кадров и реорганизации.

[Закрыть], и остался я со своим носом (орлиной формы). Однако же работа кое-где есть – осталось 4 ученицы, одна очень способная» (22 августа 1938); «Если не найду себе на зиму службы – брошу вообще преподавать и займусь чем-ниб<удь> совсем новым, не знаю еще чем» (23 августа 1938); «…я ушла из школы по собств<енному> желанию, т. е. одна из приезжих учительниц обложила меня последними словами, и я из протеста ушла <…>» (21 февраля 1939); «Как отсюда я уеду? / Чем отдам я долг соседу? / Кто поможет мне в Беде? / Где же тот волшебник? Где??? – Лиська» (18 марта 1939 г. из Лыкошино Тверской области); «Сегодня я ревела только потому, что мне кое-кто грубо напомнил о моих душевных болезнях и потерянной в связи с ними работоспособности и точности – нельзя же съесть свой кекс вчера и хотеть съесть его сегодня! Самоубийством я нарочно, назло всем, не кончу» (15 августа 1939); из больницы в Луге: «Поздравь меня, у меня лопнул бюстгальтер, я стал веселый толстый Лис, мечтаю где-нибудь служить (на задних лапах), только чтоб служба была интересная (напр<имер>, сторожихой в зоопарке). Читаю еще очень туго и медленно, как я буду где-нибудь письменным переводчиком и как я сдам в „ниверситет“ – прямо ума не приложу, аж страшно» (25 февраля 1940); в последнем письме: «Дорогой Андрей, не думаешь ли Ты, что Тебе пора принести Лису новых и совершенно замечательных „фантиков“?» (30 мая 1941).

Перед войной Аверьянова заочно училась на филологическом факультете университета, учеба имела формальный характер: для устройства на работу по специальности необходимо было получить документ о высшем филологическом образовании. В письме от 3 сентября 1938 г. она сообщала Корсуну, что собирается сдавать экзамены: «За какой факультет сдавать – почти решила: конечно, не за романское отделение, т. к. кроме обще-филологических предметов вряд ли "ниверситет" меня чему-нибудь научит, чего я не сумею сделать лучше сама… Так что пойду я специализироваться по одному из тех 7, которые начала недавно»; 21 июля 1940 г. ему же: «Я сдала вчера теорию литературы на "отлично" <…>. На экзамене мне задали один вопрос по Марксу о литературе, но я, к счастью, догадалась, что Маркс не мог предпочитать Шиллера Шекспиру: все-таки голова у меня на плечах есть, и даже идеологические моменты я схватываю как-то сразу. Очень не глупая Лиска! Правда?»

Всё это время, лишенная постоянного заработка, Аверьянова не оставляла профессиональных занятий, умножая число изученных языков. В 1939 г. она перевела несколько стихотворений Пушкина и три сказки («Сказку о мертвой царевне», «Сказку о золотом петушке», «Сказку о Царе Салтане») на испанский язык; начала работу над переводом «Витязя в тигровой шкуре». О своих занятиях она неизменно писала Корсуну: «Справься у Дуни, не приходили ли мне из Москвы книги? С ума можно сойти: я бы давно здесь выучилась по-грузински и уже успела бы забыть, а книг с прошлой осени всё нет, хотя деньги магазин взял… о, Расея! <…>» (27 февраля 1939 г. из Тверской области); «Дай мне на праздник трешку на водку, а то скючаю: перевожу "Мертвую царевну", а ты знаешь, до чего не люблю покойников» (28 апреля 1939); «Еду редактировать <в Москву. – М. П> своего «Пушкина» и одновременно учить редактора правилам классической и революционной испанской поэзии, в противовес его (или ее, т. к. это «она») концепциям «буржуазно-французского Парнаса»» (24 июня 1939); «Любезный Котище, мотался я на самолету в Москву <…>. Там „Международная книга“ сразу купила у меня за 5 тыс. 3 хореические сказки Пушкина, относительно перевода моего Руставели на днях будет совещание в Отделе Печати при Ц.К. партии, по предложению коей организации и был у меня куплен Пушкин, издание будет роскошное, все 3 вместе, с миниатюрами Палеха. План мой перевода Руставели был вручен редакции с пометками, и мнение редакторов склонилось к тому, что Иосиф Виссарионович читал его сам… как бы то ни было, Руставели всех интересует очень, возможно, что к концу июня заключат на него договор» (9 июня 1939); «По Руставели достала почти всё, что мне нужно для работы, только не хватает французского издания, которое обещали мне достать в Москве» (13 июня 1939); «Кржевский считает, что в моих интересах самой написать вводную статью к моему Пушкину, а он мне поможет тем, что ее просмотрит и даст почитать умные книжки» (24 июня 1939); «Редактором моим назначен испанский поэт Рафаэль Альберти[135]135

Рафаэль Альберти (1902–1999) – испанский поэт, коммунист.

[Закрыть], кот<орый> на днях приедет в Москву, т. е. мнение одного человека, т. е. его, является решающим. Тот редактор, кот<орый> был до сих пор (женщина), правила буквально вредительски, вычеркивая, напр<имер>, в «Петушке» знаменитое Кири-ку-ку, нагло заявив, что «у Пушкина тоже нет этого», что может дать тебе представление о непорядочности этой девки» (28 июня 1939) и т. д.

Издание сказок Пушкина на испанском языке, вероятно, не осуществилось. Перед самой войной Аверьянова передала свои переводы «Сказки о мертвой царевне» и «Сказки о царе Салтане» М.П. Алексееву[136]136

Багно В.Е. К теме «Пушкин в Испании» (новые материалы) // Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983. С. 168.

[Закрыть]. Переводы поэмы Руставели и комедии Кальдерона, над которыми она работала в 1940 г., не печатались, а возможно, и не были закончены. Не отличавшаяся здоровьем, подверженная душевному недугу Аверьянова провела немало времени в больницах. Несомненно, болезнь усугублялась невозможностью получить постоянную работу и безденежьем. В письме от 28 апреля 1939 г. она жаловалась мужу: «Лозинский написал холосый <так!> отзыв, с которым меня всё равно никуда не примут, пока не сдохла»; 18 июля 1940 г. ему же: «Я уже начала переводить комедию Кальдерона, но Москва, заключив договор, денег еще не шлет, живу, как собака, хотя я и Лис».

Тема поэтического творчества в письмах Аверьяновой к Корсуну, как ни странно, возникает крайне редко, хотя писать стихи она не прекращала. Например, 31 октября 1935 г. она сообщала ему: «Дяде Джону оч<ень> понравился "Меныпиковск<ий> Дворец" и он его взял себе, в числе многих других. Он всё читает блочью <А. Блока. – М.П> лирику, мне стало обидно, и я ему подсунула свои. <… > Я ходил к Маршаку и он меня, Лиса, еще звал – зайти со стихами. Оксман берет лисячьи стихи в Пушк<инский> Дом на прочтение, Маршак – то же, засим М. обещал письмо к Пастернаку[137]137

Письма Самуила Яковлевича Маршака к Борису Леонидовичу Пастернаку неизвестны, возможно, они не сохранились.

[Закрыть] – авось Москва хоть что-нибудь издаст»; 25 февраля 1940 г.: «Я написала плохие стихи о Кронштадте, послала в газету, но, конечно, они привыкли печатать еще худшее…». Лишь однажды (в письме от 16 сентября 1938 г.) она послала ему два стихотворения: «Стриж» («В косом полете, прям, отважен…») и «Сонет» («Прекрасны камни Царского Села…»), последнее заканчивается строками: «Но в Гатчине хочу я умереть».

Еще в начале 1920-х гг. Л. Аверьянова хотела эмигрировать. И.К.Акимов-Перец побуждал ее устроиться на дипломатическую службу в качестве переводчицы и перебраться в Латвию[138]138

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 8. Л. 7–10 (письма И.К. Акимова-Перец к Л.И. Аверьяновой от 9 мая и 28 июля 1923 г.).

[Закрыть], однако проект казался ей неосуществимым (она не владела латышским языком и считала это серьезной помехой в исполнении замысла). Впоследствии, вероятно, под сильным, хотя и непродолжительным обаянием Второй Москвы, тема отъезда и вообще отодвинулась на задний план и не беспокоила поэтессу вплоть до 1930-х гг., когда Вторая Москва обернулась для нее разграбленным Третьим Римом («В веках мертворожденный Рим!»).

Прорыв из внутренней эмиграции на свободу Аверьяновой не удался, но стал возможным для ее стихов, причем лучших, собранных в книгах «Стихи о Петербурге. 1925–1937» и «Пряничный Солдат. Сонеты. 1937» – вместе они составили сборник «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге». Ни в одном из известных нам писем к Корсуну Аверьянова ни разу о книге не проговорилась – ни сном, ни духом… Между тем в 1930-е гг. ею были написаны для поздних сборников несколько десятков стихотворений; частично опубликованные посмертно под псевдонимом А. Лисицкая, они составили ей за рубежом поэтическое имя.

В творческой эволюции Аверьяновой книга стихов о Петербурге, несомненно, вершинная, в ней в полной мере раскрылись ее vox humana и потенциал подлинного лирика, воспитанного на лучших образцах петербургской поэзии, сказавшего собственное и запоминающееся слово в «петербургском тексте»[139]139

О своеобразии «петербургского текста» в поэзии начала XX в. см.: Тименчик Р.Д. «Поэтика Санкт-Петербурга» эпохи символизма / постсимволизма // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам XVHI. Тарту, 1984. С. 117–124; в поэзии русской эмиграции первой и второй волны: Тименчик Р., Хазан В. «На земле была одна столица» // Петербург в поэзии русской эмиграции / Вступ. статья, сост., подгот. текста и примеч. Романа Тименчика и Владимира Хазана. СПб., 2006 (Новая библиотека поэта. Большая серия). С. 5–57.

[Закрыть] («Что, вчерчена, стою навеки я / В больших квадратах невского гранита»).

С точки зрения «внутреннего диалога», «Стихи о Петербурге» – ответ самой себе, автору «Второй Москвы»: «Твоим Петрографом я буду… Москвоотступник – Петроград!» (петрографом, т. е. историком, летописцем).

При самом беглом поверхностном взгляде «Серебряная Рака» напоминает путеводитель по Петербургу, по которому автору так часто приходилось водить гостей, рассказывая о достопримечательностях северной столицы с помощью известных бедекеров («Я случайно приобрела "Павловск" Курбатова, милое издание», – из письма Вл. Смиренскому 7 августа 1925 г.[140]140

РО ИРЛИ. Ф. 592. Упоминается книга: Курбатов В.Я. Павловск. СПб., 1909; 1912.

[Закрыть]). В содержании и композиции книги сильно чувствуется профессиональная «хватка» гида, готового подхватить вас и повести по городу излюбленными туристическими маршрутами, сопровождая рассказ собственными стихами[141]141

Возможно, так и было, в своих отчетах для ВОКС'а Аверьянова отмечала «экскурсантов», способных воспринимать поэзию. Например, в отчете о пребывании в Ленинграде в апреле 1935 г. делегации бельгийской профессуры она особо выделила 22-летнего поэта: «В отношении ТЬЕРРИ, отлично знающего русский язык, следует отметить, что это фламандский поэт, псевдоним Joh Daisne, имеющий хорошие оценки критики; стихи его лирического характера, стиль классический, т. е. формальных нововведений он не употребляет и не ищет. Составленная и ориентировочная программа (для него одного) включала объекты, известные обычно натуралистам и консульствам как не подлежащие показу, как, например, заводы им. Кирова и 2 Судостроительных по Ленинграду. <…>» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 4. Он. 1. Д. 10. Л. 27–28).

[Закрыть], заглавия которых отвечают традиционным разделам путеводителей: «Дворец был Мраморным…», «Летний Сад», «Биржа», «На Марсовом широковейном поле…», «Князь-Владимирский Собор», «Михайловский Замок», «Адмиралтейство», «Смольный», «Сфинксы», «Крюков канал», «Меньшиковский дворец», «Кунсткамера», «Дом Брандта», «Петропавловская крепость», «Академия наук», «Лазаревское кладбище», «Дача Бадмаева» и т. д. В книге поименованы фактически все выдающиеся зодчие города: Д. и П. Трезини, Ж.-Ф. Тома де Томон, Дж. Кваренги, Б. и Ф. Растрелли, Ю.М. Фельтен, К. Росси, А.Д. Захаров, И.Ф. Лукини, А.Н. Воронихин и др., многие «по умолчанию» – через упомянутые в стихах мосты, арки, набережные, храмы, парковые решетки, сады, памятники.

Замысел «Стихов о Петербурге», по-видимому, восходит к циклу Бенедикта Лившица «Из топи блат. Стихи о Петрограде» (Киев, 1922), с пометой на титульном листе: «Из книги "Болотная медуза" (Стихи 1914 г.)»[142]142

На экземпляре, подаренном Н.О. Лернеру, подзаголовок исправлен: «Стихи о Петербурге» (см. примеч. в кн.: Лившиц Бенедикт. Полутороглазый Стрелец / Вступ. ст. А.А. Урбана. Сост. Е.К. Лившиц и П.М. Нерлера. Примеч. П.М. Нерлера, А.Е. Парниса и Е.Ф. Ковтуна. Л., 1989. С. 565).

[Закрыть], в полном составе он был напечатан в «Кротонском полдне» (М.: Узел, 1928). Самые ранние стихи в «Серебряной Раке», за исключением «Биржи» (1925), датированы 1928 г., среди них – «Адмиралтейство», состоящее, как и одноименное у Б. Лившица, из двух частей (I и II). Трижды у Аверьяновой появляется и «медуза» – образ, преемственный не только к «Адмиралтейству» Б. Лившица, но и к одноименному стихотворению О. Мандельштама, – восходящий в своем значении к «Медному Всаднику» (стихия, противостоящая культуре), при этом дважды в маркированных текстах: «Адмиралтейство II» («Где зданье пористой медузой / Распластано на берегу»), и в позднем – «Адмиралтейство» (1933) («Или, ревностной медузой выскользнув, / Ты – Неве песчаная коса?»); в третий раз – в стихотворении «Но неужели, город, ты…» (1935):

И много ль их (одна иль две!)

Медуз, единственных на свете? —

С Невой, Венеции в ответ.

Разгуливает в паре ветер…

В свое время М.Л. Гаспаров отметил, что петербургская тема у Лившица «вписывается в общее для тех лет увлечение тем, что В. Пяст называл „курбатовской петербурологией“»[143]143

Гаспаров М.Л. Петербургский цикл Бенедикта Лившица: Поэтика загадки // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам XVIII. Тарту, 1984. С. 95.

[Закрыть]. В полной мере эти слова можно отнести и к «Серебряной Раке», хотя прямых текстуальных перекличек со статьями из справочника В.Я. Курбатова «Петербург: Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы» (СПб., 1913) у Аверьяновой немного. В значительно большей степени – не по внешнему строю, а по своему подспудному настроению в «Стихах о Петербурге» ощущается «дыхание» «Души Петербурга» Н.П. Анциферова (1922) – источника, ставшего одной из точек отсчета в осмыслении «петербургского текста»[144]144

О значении труда Н.П. Анциферова см.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: «Прогресс»-«Культура», 1995; глава II: Петербургский текст: его генезис и структура, его мастера.

[Закрыть]. Как будто бы поэтесса прониклась той же самой идеей, что и автор книги – «… понять город, не только описать его как красивую плоть, но и почуять, как глубокую, живую душу, уразуметь город, как мы узнаем из наблюдения душу великого или дорогого нам человека» (из предисловия И.М. Гревса к труду Анциферова[145]145

Гревс Ив., профессор. Предисловие // Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пб.: Брогкауз-Ефрон, 1922. С. 10; в кн.: Анциферов Н.П. «Непостижимый город мой…». Л., 1991.

[Закрыть]). Двойная ориентация Аверьяновой – на «фасад» и «душу» города заметно сказалась в поэтике ее текста (прежде всего, в его заглавии).

Книга озаглавлена по имени одной из самых «сакральных» достопримечательностей Петербурга, единственной в своем роде. Серебряная Рака была создана в середине XVIII в. выдающимися русскими и европейскими мастерами, по указу дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны, во славу Александра Невского – небесного покровителя Петербурга. Рака пережила вместе с городом все исторические потрясения; ее описания помещались на страницах всех авторитетных справочников по истории и культуре столицы. В 1920 г. мощи Святого Благоверного Князя были перенесены из некрополя Александро-Невской лавры в музей Атеизма и религии в Казанский собор (там они хранились до возвращения наместо в 1989 г.). Серебряное надгробие, так называемая Рака, как художественный памятник мирового значения в 1920 г. была передана в Эрмитаж.

В «путеводителе» Аверьяновой Рака выступает и как музейный экспонат (памятник), и как многозначный, насыщенный культурными, историческими и мистическими смыслами образ, постепенно перерастающий в некрологический символ: «выпотрошенная» или лишенная святыни Рака отождествляется с «усыпальницей» всей русской культуры петербургского / романовского периода. Неслучайно вторая часть книги – «Пряничный солдат» – состоит, главным образом, из сонетов, навеянных прогулками по царской усыпальнице Петропавловского собора.

Как справедливо отметил Г. Струве: «Культ Петербурга переходил у Лисицкой в страсть; она, видимо, знала каждый камень в городе и все связанные с ним исторические ассоциации. Но при всей "топографичности" ее стихов о Петербурге (это как бы поэтический путеводитель по Петрову граду), в них нет холодной археологичности: "самый фантастический город в мире" вошел ей в плоть и кровь, и тема Петербурга – тема историческая и архитектурная – переплетается в ее поэзии с личной, лирической темой ("мой город… – он голос и тело"), как и с общей темой России и истории, причем в эту историю вторгается и современность»[146]146

Струве Глеб. Стихи А. Лисицкой // Мосты. С. 123.

[Закрыть].

«Стихи о Петербурге» открываются посвящением: за криптонимом Л. Р. на титульном листе и стихотворением «Я не позволю – нет, неверно…», вынесенным на первую страницу рукописи в качестве эпиграфа ко всему сборнику, легко угадывается адресат. Историк и искусствовед Лев Львович Раков (1908–1970) входил в ближайшее окружение Михаила Кузмина; поэт посвятил ему цикл «Новый Гуль» (Л.: Academia, 1924). пьесу «Прогулки Гуля» (1924) и несколько стихотворений[147]147

Об истории отношений поэта с Л. Раковым см.: Богомолов Н.А., Мальмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. СПб., 2007. С. 423–427.

[Закрыть]. В годы знакомства с Аверьяновой (начало 1930-х гг.) Раков служил в Эрмитаже научным сотрудником Античного отдела и затем ученым секретарем (1937), являясь в то же время сотрудником Академии истории материальной культуры (с 1931 г.), располагавшейся по соседству – в здании Мраморного дворца. По роду своих занятий – как знаток и хранитель культурного и исторического наследия он идеально вписывался в общий концепт «Серебряной Раки» (эвфоническое совпадение корневых звуков в его фамилии и заглавии книги в этой связи может показаться не случайным).

Впрочем, несмотря на однозначность титульного посвящения, Раков, по-видимому, был не единственным прототипом лирического героя в «Стихах о Петербурге». М.В. Глинка вспоминал: «Конечно, произнести фразу о том, что "особа" Льва Львовича "послужила лишь чисто внешним поводом для вдохновенья", мог позволить лишь сам он – в действительности же Лев Львович (а уж в те поры и говорить нечего) был объектом вдохновения, если не сказать, культа не одной только Л.И. Аверьяновой. Однако как человеку, которому выпало счастье хорошо помнить и блестящего эрудита Льва Львовича, и благороднейшего генеалога и знатока геральдики Андрея Ивановича, меня не покидает ощущение, что цитированные стихи могли быть одновременно и глубоко личными, и в то же время (как это случается у первоклассных поэтов) универсальными. И новое, возгоравшееся чувство поэтессы могло тесно переплетаться с уходящим… Как не предположить одновременности их действия? Даже если влияния их представлялись ей в ту пору полярными»[148]148

Глинка М.С. В.М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. С. 137–138.

[Закрыть].

Это наблюдение находит подтверждение в «Стихах о Петербурге»: «Мне можно ослепнуть от снежных брызг – / Эдипу двух равных Сфинксов» («Когда все проиграно, даже Твой…», 1931) (курсив мой. – М.П.). Лирический герой Аверьяновой неизменно «высокий»: «Чтобы город на завязи рек / Предпочла я высоким мужчинам» («Расставаться с тобой я учусь…», 1935); «Мой голос, мой голубь, мой город, / Родной и высокий, как ты…» («… И ты между крыльев заката…», 1929). Оба ее избранника (и Корсун, и Раков) отличались незаурядным ростом и статью, сокрушительной как для женских сердец, так и самолюбивых мужских.

В основе «Стихов о Петербурге» – лирический роман с двумя тесно переплетающимися и взаимопроникающими сюжетными линиями. Одна из них рассказывает о безответной, точнее неразделенной любви поэтессы к ее «лирическому герою» (герой в данном случае – величина переменная); вторая – о любви к Петербургу, «взаимной» и не подверженной времени («…я покоюсь, / О, город мой, на сердце у тебя»).

Проследить движение авторского замысла в развертывании лирического сюжета можно лишь с некоторой долей условности. Композиция сборника, вероятно, не была окончательной. Аверьянова не располагала достаточным временем для отточки художественных решений (как будто бы предчувствуя близкий арест, она спешила отправить рукопись за границу). «Стихи о Петербурге» поделены на три раздела: в первый вошло 8 стихотворений, во второй – 18, в третий – 36. Разделы не озаглавлены, авторская мотивация деления остается неопределенной.

Наибольшей цельностью и монолитностью отличается первый раздел книги, состоящий из стихотворений (вместе с посвящением их девять), непосредственно обращенных к Л. Ракову, образующих цикл «роман в стихах»[149]149

Поэтесса включила в раздел не все стихотворения цикла, обращенного к Л. Ракову, восемь из них, написанные в это же время, стали известны из его воспоминаний, опубликованных посмертно дочерью А. Л. Раковой, впервые: Звезда. 2004. № 1. С. 96–102 (глава называется «Роман в стихах»).

[Закрыть]. Реальной основой «событий» романтической истории явились встречи Аверьяновой и Ракова на набережных и улицах Петербурга осенью 1935 г., нежданные и ни о чем не говорящие для него, спланированные и «вычисленные» для нее («Как Гумилев на львиную охоту, / Я отправляюсь в город за Тобой»; курсив мой. – М.П.).

Раков жил на Большой Морской. Топография цикла запечатлела маршруты, которыми он изо дня в день шел на службу и в город: Дворцовая площадь, Зимний дворец, Дворцовая набережная, Мраморный дворец, Марсово поле и Летний сад, со статуями богов и богинь («мраморное вече»), порождающими коннотацию: Марс – Венера. – «И Марс, не знавший ничего, / Тебя мне подал на ладони / Большого поля своего». Предугадать место встречи было нетрудно: «И там, где лег большой пустыней Зимний, / Скитаюсь, петербургская Агарь». «Роман», состоявший, главным образом, из «столкновений» на улицах города («И мы столкнулись – Ты и я») и воспринимаемый героиней как любовный поединок («Оставив мирные затеи, / Любовь ведет со мной войну»), заканчивается для нее полным поражением: «И поле Марсово на щит / Отцветший свой меня приемлет».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?