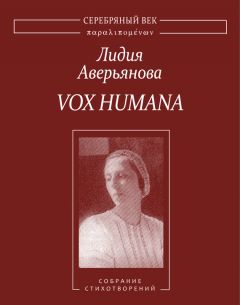

Текст книги "Vox Humana. Собрание стихотворений"

Автор книги: Лидия Аверьянова

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

Думаю, что будут печатать и впредь. Ужасно польщена и обрадована тем обстоятельством, что недавно Федор Сологуб – видимо обознавшись – пожал мне руку, а Константин Федин – автор романа "Города и годы" наступил мне на левую ногу.

Автобиографий я писать не умею, волосы остригла, но не курю, а Федька подарил мне графин и купил две тарелки и одну солонку. Лидия Аверьянова».[66]66

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 5. В 1935 г. Л. Аверьянова сделала к этому тексту примечание: «Шуточная автобиография моя, написанная не совсем остроумно Владимиром Смиренским в 1926 г.». Аверьянова родилась 3 января 1905 г. (21 декабря 1904 г. по ст. ст.). В тексте упоминаются: Дядя Джон — см. примеч. 6; Августа Натановна Рашковская (1898–1988) – литературный критик; Федька — Федор Дидерихс.

[Закрыть]

За игривыми интонациями «биографу» не раз приходилось скрывать ревнивые чувства к поэтам, которым Аверьянова благоволила: «… советую Вам прекратить Ваше беззастенчивое ухаживание за безумником Хармсом, иначе я всё открою Вашему обманутому мужу – который ничего не подозревает о Ваших интригах и кознях. Мемуары достопочтенного Казановы – видимо, Вам впрок не пошли» (15 января 1926); «Конечно, балаганные гаеры, вроде Хармса, несравненно интереснее для Вас, чем я, – просто хороший поэт» (31 января 1926); «А этому Вашему молодому человеку, о котором Вы подругам по телефону с восхищением рассказываете, – я, наконец, ноги переломаю, или посоветую сделать эту операцию Дидерихсу. Он умный – и сделает, тем более что у него и кровь есть на это» (4 февраля 1926); «Очень благодарен тебе за обещание не вступать в брак, хотя, если дело обстоит так, как ты пишешь, – тебе такое обещание дать – и впрямь вовсе не трудно» (30 июля 1926)[67]67

Там же. Ед. хр. 54. Л. 7, 12 об., 22 об., 29–29 об. В письме от 15 января 1926 г. поэт, по-видимому, упоминает о своем ст-нии «Казанова» («Тысяча любовниц целовала…»), опубл.: Смиренский Владимир. Осень. Л., 1927. С. 42–43; автограф подарен Аверьяновой: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 91. Л. 8–9. Возможно также, речь идет о книге: Казанова Дж. Дж. Воспоминания. Сокр. изд. в 2 т. // Пер. и вступ. ст. Марка Слонима. Берлин: Нева, 1923; Казанова Джованни Джакомо. Мемуары / Пер. сит. М. Петровского, С. Шервинского. Л., 1927; это первое авторитетное издание, о котором, вероятно, знали оба корреспондента, в его подготовке также принимали участие известные литературоведы и переводчики Б.И. и Г.И. Ярхо. Публикация была приостановлена цензурой после выхода первого тома (всего планировалось десять).

[Закрыть]. Вероятно, к этому же времени относится сохранившаяся среди писем к Аверьяновой недатированная записка: «Были: Белявский и Смиренский. Прокляли. Мало того, что прокляли, обеспечили самыми последними словами, потому что ни при чем остались. Те же»[68]68

Там же. Ед. хр. 54. Л. 37.

[Закрыть].

Шутливый тон, взятый Смиренским в отношениях с подопечной, сочетался с серьезным вниманием к ее дару и верой в то, что поэзия – ее подлинное призвание, о чем он не раз писал ей: «Удручен я тем, что ты снова что-то стираешь и моешь где-то полы. Лидка, ты же ведь поэт, или ты стихи пишешь нарочно, а вообще моешь полы? (Это я шучу, не вздумай сердиться. Я тебя как поэта [не люблю слова поэтесса] очень люблю)» (30 июля 1926); «Штопкой белья заниматься тебе совсем не след. Для этого не стоило рождаться поэтом (а ты хотя и толстяк – все же настоящий, подлинный) – и не стоило оканчивать консерватории» (5 сентября 1926); «Привези стихи мне. Надо мне писать статью о тебе. Или ты мне не доверяешь? Думаешь, плохо напишу? Не надо, родная моя, так думать. Я тебя очень люблю и напишу о тебе хорошо. Я ведь тебя как поэта ценю очень, душу в тебе ощущаю, настоящую, большую, тревожную, и – близкую мне» (7 декабря 1927)[69]69

РО ИРЛИ. Ф. 355.Ед.хр. 54. Л. 28 об.; 32; 51.… толстяк… здесь шутливо, с противоположным значением, обыгрывается худоба Аверьяновой.

[Закрыть].

Смиренский ввел Аверьянову в Ленинградскую Ассоциацию неоклассиков[70]70

См.: «При случае не забудьте поздравить меня со столь неожиданной радостью. В члены ассоциации неоклассиков Вы приняты. Известите об этом родных и знакомых…» (из письма Смиренского от 27 июля 1925 // Там же. Л. 2).

[Закрыть] и настойчиво зазывал «под сень» Сологуба: «Что же касается Сологуба – так я его очень люблю и считаю большим прекрасным поэтом. Несомненно, что повертеться около него „мелким бесом“ – дело стоящее. А за стихи Ваши Вам от него влетит, потому что пропускать в стихах сказуемое можно только одному Хармсу, да и то потому, что в его стихах вообще всё пропущено: и смысл и тема. А стихи Аверьяновой – совсем иные» (4 февраля 1926); «А вот интересно, явитесь ли Вы к Сологубу или нет? Если нет, – тогда и не попадайтесь мне на глаза, – зарежу – без ножа» (11 декабря 1926)[71]71

Там же. Л.21. …«мелким бесом» – каламбур: «Мелкий бес» (1902) – роман Ф. Сологуба.

[Закрыть].

В феврале 1924 г. в Александрийском театре торжественно отметили 40-летний юбилей литературной деятельности Федора Сологуба[72]72

Хронику торжеств см.: Юбилей Федора Сологуба (1924 года) / Публ. А.В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 год. СПб., 2006. С. 162–343.

[Закрыть], в марте он был избран председателем Правления Союза писателей (Ленинградского отделения), вместо ушедшего в отставку А. Волынского. Через год, 10 марта 1925 г. М. Шкапская писала М. Волошину о произошедшей перемене:

«В Союзе у нас председательствует Сологуб: за этот год очень привязалась к старику, он совершенно замечательный. Его постигло очень большое горе – две недели тому назад утопилась в Москве-реке сестра Анастасии Николаевны – Александра Николаевна Чеботаревская, ее спасли, но она умерла через 3 часа от слабости сердца. Старик остался одиноким, но с еще большим жаром ведет в Союзе собственную работу, входит в ряд комиссий, не пропускает ни одного заседания, на всех председательствует и как-то особенно по-хорошему дружит с молодежью».[73]73

РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1303. О гибели Александры Николаевны Чеботаревской (1869–1925), свояченицы Сологуба, сестры его жены, Анастасии Николаевны Чеботаревской-Сологуб (1876–1921), см.: Письма Вячеслава Иванова к Александре Чеботаревской / Публикация А.В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 250.

[Закрыть]

Наряду с А.А. Ахматовой, М.A. Кузминым и М.В. Ватсон, «патриарх» русского символизма был избран почетным членом «Ассоциации», участники которой выдвинули лозунг: «Вперед к Пушкину»[74]74

В декларации 1928 г., составленной Смиренским по преимуществу, провозглашалось: «Неоклассицизм считает идеальной вершиной достижений в области литературного творчества – Пушкина. <…> Неоклассицизм утверждает, что десять лет русской революции и дискуссии об искусстве показали, 1, что русское направленчество (имажинизм и пр.) оказалось несостоятельным, 2, что ранние декаденты (Федор Сологуб, Осип Мандельштам и Ал. Блок („Возмездие“) и др.) пришли на закате жизни к классицизму, 3) что русской литературы вообще нет, а то, что имеет право называться литературой, – принадлежит неоклассицизму» (РО ИРЛИ. Ф. 582).

[Закрыть]. Первоначально собрания «неоклассиков» проходили в Союзе писателей на Фонтанке 50 и назывались «Вечера на Фонтанке»; с конца 1925 г. кружок стал собираться у Сологуба (поэт жил на набережной Ждановки в доме № 3, кв. 22), и чтения получили название «Вечера на Ждановке».

В работе кружка участвовали, помимо Смиренского, М.В. Борисоглебский, Е.Я. Данько, Н.Ф. Белявский, А.Р. Палей, А.Н. Рашковская, B.C. Алексеев Н.Я. Рославлева, А.В. Пумпянская[75]75

Биографические справки об участниках кружка «неоклассиков» приведены в коммент А. Устинова и А. Кобринского к дневниковым записям Д. Хармса: Минувшее. Т. 11. С. 517–520. Подробнее о «вторниках» см. в наших публикациях: Данько Е.Я. Воспоминания о Федоре Сологубе. Стихотворения // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 1. С. 192–261; М.В. Борисоглебский и его воспоминания о Федоре Сологубе // Русская литература. 2007. № 2. С. 88–115.

[Закрыть]; в числе гостей на «вторниках» бывали и «старшие» (из окружения Сологуба): Иванов-Разумник, А.В. Ганзен, П.Н. Медведев, Л.В. Пумпянский, В.П. Абрамова-Калицкая, О.И. Капица, В.А. Щеголева, В.А. Сутугина, Ю.Н. Верховский, В.Я. Шишков и др.

Впервые на Ждановку Аверьянова пришла, вероятно, в сезон 1925 / 1926 г. и затем вплоть до весны 1927-го старалась не пропускать собрания кружка. 12 мая 1926 г. она писала Сологубу:

«Многоуважаемый Федор Кузьмич! Владимир Викторович Смиренский написал мне, что Вы больны и что Вторник не состоится. Я очень много думала о радости снова бывать у Вас на Вторниках, но, раз я не могу сказать Вам лично, позвольте написать Вам, Федор Кузьмич, как я благодарна за этот кружок людей, который Вы собрали вокруг себя, за возможность бывать на этих Вторниках, и главным образом, за то, что через Вас и Ваши Вторники я узнала Елену Яковлевну,[76]76

Елена Яковлевна Данько (1898–1942) – поэт, иллюстратор, художница по фарфору, с 1926 по 1932 г. секретарь Ленинградского отделения Союза писателей; подробнее о ней см.: Данько Е.Я. Воспоминания о Федоре Сологубе. Стихотворения. С. 192–261. Письма Е.Я. Данько к Л.И. Аверьяновой см.: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 18.

[Закрыть] – это был самый большой подарок от жизни за все эти годы. Вас, наверное, немного удивил финал этой длинной, ужасно нелепо составленной фразы, – но Вы, зная Елену Яковлевну, поймете, что иного отношения к ней со стороны знающих ее людей нет и не может быть. Иметь такого друга, как она, – это совершенно огромное счастье: в ней столько тишины – а это такое – ну, прямо, животворящее качество!

Но настоящей, коварной целью этого письма все-таки является не радость, что мы с Еленой Яковлевной, кажется, будем друзьями; цель эта – попросить у Вас хоть две строчки, написанные Вашим почерком, – если, конечно, Ваше здоровье не помешает исполнению моей просьбы; но если бы Вы знали, Федор Кузьмич, как мне ужасно хорошо бывать в Вашем доме и слушать запоем каждое произносимое здесь слово – Вы бы не удивились, что мне так хочется иметь 2 строчки, написанные Вашим почерком, заключающие одну Вашу мысль: я так хочу иметь у себя дома что-нибудь, самый маленький клочок бумаги, постоянно напоминающий мне, что Ваши Вторники существуют и для меня.

Мне опять предстоит клиника, – Туберкулезный институт или санатория для легочных, и мне так не хочется терять связь с Вашим домом, а бумажка поможет не терять ее.

Простите, что заставила Вас читать такое письмище, больше никогда не буду. Поправляйтесь как можно скорее, пожалуйста, Федор Кузьмич, а то, когда Вы больны, такое чувство, что в мире моем не все идет благополучно – и не только в "моем" мире. Еще раз всего лучшего и здоровья, здоровья, здоровья – я так хотела бы передать Вам всё то здоровье, которое я день за днем теряю – это дало бы Вам очень значительный запас его!

Искренно преданная Лидия Аверьянова.

P. S. Мой адрес: В<асильевский> О<стров>, 17 линия, кв. 2 – это будет огромным подарком, дорогой Федор Кузьмич, если Вы согласитесь его запомнить».[77]77

Там же. РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 4. К ответному письму приложен автограф: «искренно любящий его Федор Сологуб» (на обороте рукой Л. Аверьяновой: «Подарок Смиренского 1926. Л.А.»). Аверьянова коллекционировала автографы писателей. В ее архиве представлены короткие записочки современников, сделанные по ее просьбе, например: «Обожаемая Лидия Ивановна! Никогда не забуду сегодняшнего поцелуя! Люб-ящий и – имый Корней. 1933» (автограф К. Чуковского: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 61); «Лидочка, нельзя ли достать стакан честной невской воды с тифяными бактериями? Лавренев» (Там же. Ед. хр. 30; на обороте примечание: «Вечер физиков и писателей в ВОКС, на котором я за хозяйку! Лидия Аверьянова. 27 / III–1935»), «…Опирается на дряхлую субботу / Наступающий воскресный день. Лидии Аверьяновой М. Светлов» (Там же. Ед. хр. 506) и мн. др. Обычно она просила прислать ей две-три строчки, сохранилась подобная записка к Михаилу Кузмину от 30 марта 1928 г., с просьбой дать ей автограф на ее экземпляре «Вожатого» (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 75). Об автографе Кузмина, сохранившемся в архиве Аверьяновой, см.: Тимофеев А.Г. Материалы М.А. Кузмина в Рукописном отделе Пушкинского Дома: Некоторые пополнения // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 53–55. Азарт собирателя у Аверьяновой распространялась не только на литературу, см., например, письмо к ней от 27 ноября 1927 г. P.P. Орбели: «Лидочка, марки двадцати сортов. Английские, Болгарские, Египетские, Индийские, Персидские, Малайские и еще какие-то. Ваша коллекция значительно пополнится» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. 46; Русудана Рубеновна Орбели (1909–1985) – востоковед).

[Закрыть]

В ответ последовало дружески-любезное приветствие и приглашение, 17 мая 1926 г. Сологуб писал:

«Дорогая Лидия Ивановна, очень благодарю Вас за Ваше милое письмо, и очень рад, что Вы находите удовольствие бывать на собраниях „неоклассиков“. <…> Вчера я видел Елену Яковлевну, она приехала на два дня из санатории, и вечером была у меня. Е<лена> Я<ковлевна> сказала мне, что Вы послали ей Ваши стихи и что они ей нравятся. – Когда же Вы отправляетесь в клинику? Позвольте пожелать, чтобы она помогла Вам восстановить Ваше здоровье. Если Вы еще дома, постарайтесь обрадовать меня Вашим посещением и Вашими стихами. С приветом, Федор Сологуб».[78]78

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 55.

[Закрыть]

С весны 1926 г. Сологуб тяжело болел, весь следующий сезон кружок у него на квартире собирался нерегулярно, а летом 1927 г. Аверьянова внезапно исчезла. В сентябре Дидерихс составил объявление для помещения в «Красной газете», в котором сообщалось: «Обстоятельства, могущие служить облегчением к ее розыску, следующие: Аверьянова-Дидерихс, выехав 12-го июля из Ленинграда, прибыла на автомобиле из Севастополя 15-го июля в Ялту, собираясь того же числа вечером на пароходе выехать в Феодосию. Письмом от 1–2 августа Аверьянова-Дидерихс известила родных, что, перенеся тяжелую нервную болезнь, она на следующий день выезжает из Севастополя в Ленинград. С тех пор Аверьянова-Дидерихс никаких сведений о себе не давала, равно как и неизвестно и место пребывания ее в течение болезни. Приметы Аверьяновой-Дидерихс: 22 года, высокого роста, шатенка, худая, карие глаза, вытянутое лицо, узкая челюсть, на теле шрам от аппендицита»[79]79

Там же. Ед. хр. 7.

[Закрыть].

Тогда же Дидерихс запросил о местонахождении своей жены М. Волошина, предположив, что она могла отправиться в Коктебель,[80]80

Ф. Дидерихс писал: «Уважаемый гр. Волошин, разрешаю себе обратиться к Вам с просьбой, понуждаемый следующими обстоятельствами. Моя жена, кажется известная Вам поэтесса, Лидия Ивановна Аверьянова-Дидерихс, пропала без вести. 12 / VII она выехала из Ленинграда в Крым. От 15 / VII получена была от нее открытка из Ялты с сообщением, что в эту же ночь она отправляется в Феодосию и думает побывать в Коктебеле, куда и просила адресовать почту до востребования. Однако вся почта, по распоряжению еще от VI <июня. – М.П.>, когда она думала, что придется вообще отказаться от поездки в Крым, вернулась вся обратно в Ленинград. От 1–2 / VIII была получена открытка со следующим содержанием: «Не писала вследствие тяжелой нервной болезни, течение которой не помню. Сижу сейчас в Севастополе. Завтра выезжаю домой». С тех пор жена никаких сведений о себе больше не давала. Г.П.У. Л.В.О. на справку ответила, что пока еще Л.И. Аверьянова не арестована. Разного рода справки пока что не дали никаких результатов. Я надеюсь, что Вы не откажете в любезности и сообщите всё, что быть может Вам известно о пребывании жены в Крыму. Я был бы Вам чрезвычайно благодарен, если бы Вам удалось установить хотя бы ее местопребывание во время течения ее болезни. С совершенным почтением, заранее благодарный Ф. Дидерихс. 1 / IX 27 г. PS. Возможные в связи с розысками расходы будут немедленно возмещены по уведомлению» (РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 501).

[Закрыть] но получил от него отрицательный ответ. В письме к нему от 15 сентября 1927 г. Волошин советовал: «Думаю, что Вам надо было проехаться в Крым самому и прежде всего обратиться в Симферополь в Клинический городок, где помещается единственная в Крыму больница для нервнобольных»[81]81

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 16. В письме М. Волошину Дидерихс назвал жену по своей фамилии, и потому Волошин не понял, о ком именно идет речь. Однако Ф. Дидерихс обратился к нему не случайно, он был уверен, что Волошин знаком с его женой. См. запись, сделанную Волошиным на память Л. Аверьяновой: «Быть изгоем при всех царях и народоустройствах. / Совесть народа – поэт. В государстве нет места поэту… М. Волошин. СПб. 14 / IV 27» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 15) – цитата из стихотворения «Доблесть поэта» («Править поэму, как текст заокеанской депеши…»; Волошин. М.Л. Собр. соч. М.: Эллис Лак 2000, 2004. Т. 2. С. 67).

[Закрыть].

Исчезновение Аверьяновой встревожило ее друзей и знакомых (4 ноября 1927 г. обеспокоенный Белявский писал Аверьяновой: «Милый, пропавший без вести Лидок! Ведь по меньшей мере 3 месяца мы не знали, где ты, что с тобой. Когда же ты, наконец, вернешься к нам из этого несчастного путешествия»)[82]82

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 12. Л. 16.

[Закрыть].

29 сентября 1927 г. Дидерихс получил письмо «поддержки»:

Из откликов коллег

В простой керамике созвучий

Заклокотали болью жгучей

Ее певучие стихи.

Бывали дни —

они

над нами

Звенели

Спасскими часами.

Летели

к бороздам сохи!

Остались нам ее приметы…

И мы поем ее сонеты.

И перед нами скорбный лик. —

Нет Аверьяновой – певицы.

Но в жизнь вошедшие страницы

О ней поведают из книг!

Ленинград, 1927 – IX – 29. К. Баян

(Ленинградский Союз Драматических и Музыкальных писателей)

Уважаемый товарищ! Посылаю Вам этот широкий, сочувственный отклик по поводу утраты (надеемся временной) незаменимого товарища настоящей живой музы в бледнолицем кругу ленинградцев. Если бы понадобилось искать ее, хотя бы в расщелинах крымского кряжа, встревоженного землетрясением, то здесь нашлись бы Вам спутники по такому (и любому) направлению. К. Б.[83]83

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 11. К. Баян – псевдоним К.М. Филиппова – сотрудника «Красного Балтийского Флота» (1922–1923).

[Закрыть]

Вся эта странная история исчезновения или бегства, как оказалось, была следствием обострения психического недуга, которому Аверьянова, по ее собственному признанию, была подвержена с детства[84]84

См. недатированную записку Л. Аверьяновой, обращенную к подруге (или другу), страдавшей депрессией: «Детка моя, у меня это же ощущение было в детстве и после разрядилось депрессивно, маниакальным психозом. Я сейчас с этим борюсь просто логическим контролем над собой, зная, что это не только душевный, но и физический недуг. Спасай себя этим же, пока не поздно» (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 67. Л. 3).

[Закрыть].

Через некоторое время она вернулась в Петербург, но «Вечера на Ждановке» прекратились: 5 декабря 1927 г. после тяжелой болезни Сологуб скончался. В ночь с 7 на 8 декабря, сразу после похорон, Смиренский писал ей:

«Лидочка, родная моя, я очень жалею, что не видел, когда ты ушла с кладбища. <…> Ты много вчера жаловалась на поведение публики, а я мог бы пожаловаться тебе сегодня. Да только тяжело и грустно вспоминать и думать об этом. Могу сказать тебе только – совсем откровенно, что из всей массы людей пришедших сегодня ко гробу великого поэта – только ты и я искренне и глубоко чувствовали и чувствуем, кого мы потеряли. Не только человека, не только огромный талант, не только Учителя, но очень большую всепонимающую и всепрощающую душу».[85]85

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 54. Л. 30–31.

[Закрыть]

Через неделю он послал Аверьяновой стихи (под текстом автографа: «Лидочке Аверьяновой на память о человеке, которого мы оба любили»):

Вот и скончался великий поэт, —

Больше такого не будет и нет.

Поцеловали умершего в лоб,

Крышкой закрыли качнувшийся гроб.

Плача из церкви его унесли,

Певчие плакали, пели и шли.

Вечную память пропели ему —

Медленно гроб опустили во тьму.

Грустно звенели трамваи вдали.

Падали комья замерзшей земли…

Критик Медведев – надменен и туп.

Громко сказал, что сгорел Сологуб.

Но разве может Медведев постичь —

Как мы жалеем Вас, Федор Кузьмич!..

1927–16-XII[86]86

Там же. Ед. хр. 91. Л. 18 (перепев ст-ния «Умер вчера сероглазый король…» А. Ахматовой). Павел Николаевич Медведев (1892–1938; расстрелян) – теоретик и историк литературы, литературный критик, профессор университета.

[Закрыть]

Аверьянова с большим пиететом относилась к Сологубу[87]87

См.: Л.И. Аверьянова-Дидерихс. Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 г. / Публ. М.М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. С. 545–559.

[Закрыть], но, в отличие от Смиренского («И я Сологуба всегда и любил больше – и ценил выше, чем Блока»)[88]88

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 54. Л. 49–49 об.

[Закрыть], едва ли считала себя его непосредственной ученицей, поскольку ее лирика развивалась на иных путях.

В 1927 г. она была представлена А. Ахматовой («Очень хорошо, что ты побывала у Ахматовой. Это большой и хороший человек…», – одобрял Смиренский[89]89

Письмо от 21 марта 1927 г. // Там же. Л. 47 об.

[Закрыть]). Знакомство, вероятно, состоялось через Е. Данько, которой стихи Аверьяновой казались достойными, о чем она ей писала еще в начале их сближения: «Я очень Вас благодарю и радуюсь строгой прелестью Ваших стихов» (29 апреля 1926)[90]90

Там же. Ед. хр. 18. Л. 1.

[Закрыть]. 12 июля 1927 г. Данько сообщала: «Вчера была у меня Анна Андреевна, был непривычно чудесный, ясный день и мы долго бродили с ней по полям до железной дороги и по старому кладбищу. Много говорили, вспоминали и Вас»; 26 мая 1928 г.: «Анна Андреевна просила Вам передать, что будет рада Вас видеть, если Вы зайдете». 16 июля 1928 г. ей была надписана «Белая стая»: «Милой Лидии Ивановне Аверьяновой в знак приязни Ахматова»[91]91

Тименчик Р.Д. Тынянов в стихах современницы // Пятые тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 248. О сближении в это время с Ахматовой косвенно свидетельствует запись в дневнике П.Н. Лукницкого от 28 апреля 1928 г.: «Вчера вечером мне понравился органный концерт в Консерватории, на который я был приглашен Лид<ией> Аверьяновой. Сегодня часа два гулял с А.А. – ходили в единоверческую церковь, чтобы послушать пение <…>» (П.Н. Лукницкий. Дневник 1928 года. Acumiana. 1928–1929 / Публ. и коммент. Т.М. Двинятиной // Лица: Биографический альманах. СПб., 2002. Вып. 9. С. 372).

[Закрыть].

В то время у Аверьяновой были готовы к печати две книги стихов. Первая – «Vox Humana» (1924; в переводе с латинского: человеческий голос) дошла до нас не в полном объеме, из ее состава сохранилось всего одиннадцать стихотворений, а было их, по данным анкеты Союза писателей, значительно больше – два авторских листа[92]92

РО ИРЛИ. Ф. 291. Он. 1.Ед.хр. 441. Л. 3.

[Закрыть]. Попутно отметим, что в книгу «Вторая Москва» (1928) вошло двадцать восемь стихотворений, в той же анкете указан объем сборника – полтора авторских листа. Эти сборники поразительно не похожи один на другой, будто бы были составлены двумя разными поэтами, принадлежавшими к неблизким литературным кругам.

Судя по сохранившимся стихотворениям первой книги, ее стержнем была избрана тема – жребий Поэта («Поэта хрупкая судьба»), центральная для русской поэтической традиции; название, вероятно, предполагало подтекст, заостряющий внимание на авторском замысле: голос поэта. В «Vox Humana» собраны лирические стихотворения 1921–1924 гг., укорененные своей топикой в поэзии Блока (тема пути) и Ахматовой (любовная лирика), отмеченные лапидарностью стиля, афористичными запоминающимися концовками, например: «И путь мне ясен, время мой вожатый, / Per aspera ad astra – мой девиз» («Угоден богу каждый спелый колос…», 1921) или «Словно лестница на колокольню, / Путь мой темен, шаток – и высок» («Щит от мира, колыбель поэта…», 1923). Знакомые и узнаваемые образы («ветер снежный», «тяжелая скифская кровь» и т. п.) перемежаются с молитвами о любви, раздумьями о смысле творчества и пути поэта. В лирической героине Лидии Аверьяновой, со сложенными в молитвенном жесте руками (ожидающей жениха и взыскующей творческого вдохновенья), просвечивают черты «материнского» образа – героини «Вечера», «Четок», «Белой стаи».

Стихи из «Vox Humana» Аверьянова читала у Сологуба, они были известны Ахматовой, оба поэта, очевидно, отнеслись к ее начинаниям и дару со всей серьезностью, тем не менее, в ту пору их одобрение не могло повлиять на продвижение или издание книг. Весной 1924 г., вероятно, следуя совету Сологуба, Аверьянова обратилась с просьбой посодействовать публикации стихов к Д.А. Лутохину, бывшему редактору «Вестника литературы» (1919–1922) и «Утренников» (1922). В феврале 1923 г. Лутохин, принадлежавший по своим взглядам к поколению социал-демократической интеллигенции, был выслан из России за «буржуазно-реставраторскую» деятельность (в числе других деятелей культуры, подвергшихся массовой депортации в 1921–1923 гг.)[93]93

Подробнее см.: Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ 1921–1923 / Вступ. ст., сост. В.Г. Макарова, B.C. Христофорова; коммент. В.Г. Макарова. М.: Русский путь, 2005. С. 10, 11, 114, 145–146, 462–463.

[Закрыть] и обосновался в Праге.

Завязавшаяся переписка, несмотря на ее прерывистость и краткость[94]94

В архиве Пушкинского Дома хранятся одно письмо Аверьяновой к Лутохину от 30 декабря 1926 г. и два ответных Лутохина: 15 июня 1924 г. и 27 февраля 1927 гг. – РО ИРЛИ. Ф. 592. Ед. хр. 61; Ф. 355. Ед. хр. 37.

[Закрыть], сыграла немаловажную роль в ближайшем творческом самоопределении Аверьяновой. Лутохин был первым, кто дал критическую оценку ее ранней лирике, его отзыв оказал влияние на выбор поэтессой дальнейшего пути; по ее собственному признанию, взгляд Лутохина на будущее России во многом предопределил замысел книги стихов «Вторая Москва».

В ответ на первое обращение и присланную подборку из «Vox Humana» (письмо не сохранилось; какие именно стихотворения были отправлены на просмотр, неизвестно), 15 июня 1924 г. Лутохин писал ей:

«Вы, вероятно, читали «Дневник» Блока во 2-ой книге «Звезды». Читая страницы «Дневника», жалеешь, что болезнь помешала поэту сохранить и углубить понимание великого и целительного кризиса, переживаемого родиной. Особенно отсюда – издали, в невольном бездействии, разбираясь в сообщениях, постигаешь, что только оставаясь на путях своих новых, Россия станет великой, богатой, культурной страной. Уже сейчас – она маяк правды для всех народов. Пусть потому отчасти, что людям нужны мифы. Но эти мифы и приведут к претворению утопии в действительность. И нужно бороться за то, чтобы на новых путях было меньше ошибок, меньше заблуждений. Но не нужно стремиться повернуть вспять колесо истории. Пусть не претендуют те, кого колесо столь мощное отшвырнет и размозжит при столь легкомысленных попытках. Пусть не забывают другое, что тем труднее путь, чем выше цели. Отказываться ли поэтому от восхождения?

Ваши стихи красивы и сильны, хотя у них два недостатка: они слишком "Ахматовские" по форме и слишком заряжены модным пафосом современных питерских обывателей. Простите столь резкую характеристику. Но поэт имеет право на внимание к себе, когда его душа поет по-своему. Мне доставит, однако, большую радость, если я смогу Ваши стихи где-нибудь устроить. Не сомневаюсь, что если Вы не бросите поэзии, но и не будете вдали от жизни, из Вас выйдет звезда».[95]95

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 37. Л. 2–2 об. В письме речь идет о публикации: Блок А. Из дневника 1918 г. // Звезда. 1924. № 2. С. 89–98.

[Закрыть]

На это письмо Аверьянова откликнулась лишь спустя два года, приложив к нему два стихотворения из новой книги «Вторая Москва». Стихи были несколько неожиданны для автора из круга, близкого Сологубу и Ахматовой. 30 декабря 1926 г. Аверьянова писала в Прагу: «Дорогой Далмат <так!> Александрович, Ваше письмо о России тогда <1924. – М. П.> меня слишком поразило: оно ударило по многим смутным мыслям, назревавшим во мне на эту близкую всем нам тему. многое объяснило и – впоследствии – послужило поворотным пунктом в моем взгляде на современность. Еще тогда я дала себе слово выждать, вглядеться в окружающую действительность и ответить Вам только тогда, когда мне будет все вполне ясно. Но годы прошли для Вас – там, для меня – здесь – и я ответа, исчерпывающего как… прописная истина, – найти еще не сумела.

В первый раз в жизни была я весной 1924 года в Москве. И, знаете, не получи я тогда Вашего письма, на многое я смотрела бы иначе. Но Москва была гигантским шагом в моем развитии. Вернувшись, я начала книгу стихов "Вторая Москва", не имеющую ничего общего со стихами, которые я Вам посылала раньше – но, закончив ее теперь, совсем на днях, мне пришлось убедиться, что многое в ней еще "не выпрямлено", и, несмотря на большую во мне перемену, болею прежнею болезнью.

Мне хотелось бы знать, изменились ли за эти годы Ваши взгляды на нашу родину, и если да, то в чем Вы видите исход»[96]96

РО ИРЛИ. Ф. 592. Ед. хр. 61.

[Закрыть].

27 февраля 1927 г. Лутохин писал в ответ:

«Милый друг! Ваше письмо меня тронуло, стихи мне потрафили, да не только мне, но и другим их читателям. Читали же их молодые поэты пражские: Сергей Рафальский, Борис Семенов, и немолодой уже, всего на 5 лет меня моложе, 37-летний автор „Мощей“ <И.Ф. Каллиников. – М. П.>. <…> Ваши стихотворения читал и критик Слоним, даже стащил он их у меня, чтобы без В<ашего> согласия, но и без В<ашего> имени – тиснуть. Сам я стихотворной речью не владею и вкусы мои в поэзии примитивны. <…> Ваших произведений я не отнес бы всё же к любимым. В них – надрыв, крик… Давайте разговаривать тихо, спокойно, не вещая. Вы еще придете к «замедлению пульса», когда Вам будет больше лет и когда у Вас будет внимающая Вам аудитория. <…>

… отложу ответ на В<аш> главный вопрос до другого раза. Скажу только, что за 2 года я «полевел» еще больше – и осуждаю упаднические настроения, у Вас там наблюдаемые. Поменьше зигзагов. История не любит лавирования, поворотов руля. В октябре 17 года она взяла в России неплохой курс, но он даст урожай, не тот образ: приведет к обетованной земле не так скоро. Это не каботажное плавание. Многое в команде, подаваемой с рубки, кажется мне не тем, что нужно. Но у меня нет карты пути, о многих подводных камнях я даже не догадываюсь… В общем же ход корабля, стук машин внушает мне веру, что аварий не будет».[97]97

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 37. Л. 3 об. В письме упоминаются: участники пражского литературного объединения «Скит поэтов» Сергей Милич Рафальский (1896–1981); Борис Константинович Семенов (1894–1942); Иосиф Федорович Кажиников (1890–1934), автор романа «Мощи» (фрагмент из него был напечатан в берлинской газете «Руль»: 1926. № 1759, 15 сентября. С. 4); а также критик и публицист Марк Львович Слоним (1894–1976).

[Закрыть]

В книгу «Вторая Москва» Аверьянова включила стихотворения 1924–1927 гг. (одно – «Феликс», посвященное председателю ВЧК, датировано 1928 г.); заголовки говорят за себя: «Джон Рид», «Рабфаковцам», «Ларисса Рейснер». «Парижская коммуна», «Первое мая», «Стихи о Кронштадте». «Страна Советов» и т. д. Некоторые из этих текстов печатались на страницах «Красной газеты», «Красной молодежи», «Красного студента» и т. п. (до переключения на новую тематику у Аверьяновой было напечатано лишь «Щит от мира, колыбель поэта…» из «Vox Humana»).

Большинство стихотворений сборника написано «по случаю», как того требовал «этикет», установившийся в советской периодике. 21 апреля 1925 г. в ответ на предложение поэтессы поместить что-нибудь в журнале «Ленинград» В. Шкловский сообщал ей: «Журнал лишен возможности напечатать стихи "без случая". По технике стихи, кажется, не плохи, но не пойдут»[98]98

Там же. Ед. хр. 63.

[Закрыть].

Книга открывается стихотворением «Седьмое ноября», приуроченным к седьмой годовщине советской власти, с одическими интонациями в честь вождя, оно служит «заставкой» ко всему сборнику:

Когда б он встать, когда б он видеть мог.

Едва раздвинув стены мавзолея.

Как с каждым годом неизбежней срок

Земным плодам, что он с любовью сеял.

«Вторая Москва» написана с характерным для молодой послеоктябрьской поэзии романтическим подъемом («Нам бьют в глаза московские огни, / Нам красный флаг захлестывает тело»; «Широк свободы красный звон» и т. п.), с влюбленностью в новую Россию («Лучший колос в мировом снопу»). Своеобразным композиционным и семантическим пуантом книги, видимо, следует считать стихотворение «Вторая Москва», давшее название сборнику, за ним следуют: «Кабацкая Москва» (отклик на гибель С. Есенина) и «Старая Москва». Все три образуют так называемый «московский» триптих и вместе с примыкающим к нему «Что шуметь, о гибели жалея…» прочитываются как поэтическая инвектива «России уходящей» С. Есенина.

Комсомольская (иначе не назовешь) «Вторая Москва» вполне соответствовала общему уровню поэтической продукции того времени, публиковавшейся на страницах газет и журналов, но разительно отличалась от всего, что было написано Аверьяновой до этой книги и после нее. В определенном смысле ее «Вторая Москва» маргинальна, выглядит «подкидышем» и производит двойственное впечатление; ее можно воспринимать как следствие вынужденного конформизма – способ выживания (если принять версию о великокняжеском происхождении поэтессы) и как проявление наивной веры в «светлое коммунистическое будущее» с оттенком «ювенильной» экзальтации и свойственным эпохе революционным мессианизмом: «Вот какою стала ты, Россия: / Самой крепкой, стройной и простой. // Оглянись на путь большой и странный, / Ни одной не выпавший стране» («Три узла»)[99]99

Мы склонны принять второе объяснение, дополнительный аргумент – фрагменты вполне «советского» романа Аверьяновой «Апельсинный цветок» из эпохи барселонской революции 1909 г. (единственный известный нам опыт ее художественной прозы), опубл.: Стройка. 1931, 13 апреля. Со слов А. Л. Раковой, Л. Л. Раков порицал «Вторую Москву», не доверял искренности автора.

[Закрыть].

Эта же двойственность чувствуется в названии: Вторая Москва, то есть: новая, красная, советская («Красный угол дрогнувшей земли»), и она же – разрушенный ордами варваров Третий Рим.

Мы не знаем, как были восприняты новые стихи Аверьяновой в ее ближайшем окружении, скорее всего, сдержанно. Смиренский ответил на «Вторую Москву», которую, очевидно, знал в рукописи, стихотворением, напечатанным в альманахе «Окраинный круг. 5» (Л., <1926>):

ВТОРАЯ МОСКВА

Лидии Аверьяновой

Нет никакой второй Москвы.

Москва – одна. Но – неизменно —

В гранитных берегах Невы

В ночь – возникает город пленный.

И подымается Нева —

Непримиримая, как пламя.

И вознесенная Москва

Звенит над ней колоколами.

Москве печальный жребий дан.

На темный крест она воздета.

И в злобе Грозный Иоанн

Ждет петербургского рассвета.

И на опричников крича, —

Спешит уйти от каждой тени,

Высоким посохом стуча

В обледенелые ступени…

1925[100]100

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 91. Л. 21. Первонач. вар. ст. 1: «Нет никакой другой Москвы».

[Закрыть]

Поэт предупреждал Аверьянову: «В Москве – Новая Москва – едва ли возьмет «Вторую Москву» (побоится каламбуров и конкуренции). Однако ж попробовать стоит» (письмо от 30 июля 1926 г.)[101]101

Там же. Ед. хр. 54. Л. 28. «Новая Москва» – издательство, основано в 1923 г., в 1927–1929 гг. слилось с Госиздатом (фактически было поглощено им).

[Закрыть]. Следуя его совету, она послала стихи Д.А. Лутохину, а также М. Горькому (вероятно, и прежние – из «Vox Humana», и новые – из второй книги). Тогда же она получила ответ из Сорренто:

Я считаю себя плохим ценителем стихов и мне не хотелось бы. чтобы Вы отнеслись к моему суждению о стихах Ваших как к чему-то «категорическому».

Стихи В<аши> не показались мне оригинальными – как стихи, как слово и музыка. Не чувствую в них четкости, точности, пластики. Наиболее понятным мне и наиболее выразительным я нашел стихотворение: «Видно сердцем уродилась суше…»

И вот это стихотворение рисует мне Вас человеком, который даровитее, талантливее своих стихов. О том же говорит мне и последнее четверостишие стихов: «Высокий звон и голос птичий».

В общем, впечатление такое: стихи созданы как бы по разумной необходимости, а потому они Вам не дают радости.

Кажется, что Вы человек, еще не нашедший истинное свое. Вероятно, Вам нужно много работать, но не торопясь, чтобы не обогнать себя самое.

Вот всё, что могу сказать. Дать же В<аш> адрес «тем русским, которые могут найти общий язык» я не в состоянии, у меня нет связей с литераторами заграницей.

Желаю Вам всего доброго,

11. III. 27

Sorrento[102]102

Там же. Ед. хр. 102; цит. по фотокопии; оригинал был передан в Архив A.M. Горького в соответствии с постановлением ЦИК Об Архиве и Музее A.M. Горького (1937).

[Закрыть]

В письме от 21 марта 1927 г. Смиренский комментировал: «С мнением Горького я согласен. Он ничего (как Лев Толстой) не понимает в стихах, но он их чувствует. <…> Твои лирические стихи – прекрасны, и они лучшее, что у тебя есть. То, что ты печатаешь – может быть, нужно России, но меня не трогает и не волнует. Наоборот – мне за тебя больно. А лирику твою я очень люблю, и хотя ты и Толстяк, а я считаю тебя настоящим поэтом. То, что хотел сказать Горький и что осталось для тебя неясным, я понял. Он по стихам угадал в тебе человека – и это неплохо, что ты лучше твоих стихов. <…> Писать Горькому больше не надо, так делать просто не принято»[103]103

Там же. Ед. хр. 54. Л. 46–47 об.

[Закрыть].

С просьбой издать книгу Аверьянова обращалась в Государственное издательство, но получила отказ. 26 января 1929 г. П.Н. Медведев, заведовавший литературным отделом, сообщал ей: «Не имея возражений по существу против Вашей книги "Вторая Москва", мы всё же вынуждены отказаться от издания ее, потому что имеющаяся в нашем распоряжении норма на стихи полностью исчерпана на всё полугодие»[104]104

Там же. Ед. хр. 63.

[Закрыть].

Заключительную ноту в историю несостоявшегося издания вносит эпизод, сообщенный Е. Данько. 28 апреля 1929 г. она писала подруге: «На вербном базаре слышала, как одна девица спрашивала в книжном лотке "стихи Аверьяновой". – "Нет, у нас только старая книга, – отвечал торговец, – а это вы новую спрашиваете "»[105]105

Там же. Ед.хр. 18. Л. 15. По-видимому, здесь речь идет о букинистической лавке («старая книга»).

[Закрыть].

Неудача с изданием «Второй Москвы» и наступившие в скором времени перемены в личной жизни вернули Аверьянову к истокам творческого пути. В 1928 г. она знакомится с молодым поэтом и переводчиком из окружения Михаила Кузмина – Андреем Ивановичем Корсуном (1907–1963)[106]106

А.И. Корсун – автор перевода скальдических стихов для книги «Исландские саги» (Л., 1956) и «Старшей Эдды», не раз переиздававшейся (статья и комментарий М.И. Стеблина-Каменского. М.; Л., 1963); генеалог, специалист по геральдике; почти тридцать лет служил научным сотрудником Государственного Эрмитажа. Биографические сведения из его личного дела: родился в Кисловодске в семье юриста, дворянин; до 1926 г. жил вместе с родителями в Кисловодске и Таганроге, затем переехал в Петербург, в 1926–1930 гг. учился в Институте истории искусств «на Словесном отделении на Журнальном уклоне», которое не закончил, получил специальность библиотекаря; владел французским, английским, немецким и украинским языками; в 1931–1934 гг. служил библиотекарем в Центральном Доме работников просвещения, затем в Русском музее, с 1934 г. – в Эрмитаже; в 1941–1945 гг. находился на фронте; в 1960–1961 гг временно уволен из Эрмитажа по инвалидности, затем восстановлен; был женат на Л.И. Аверьяновой, разведен в 1944 г. (Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Он. 13. Д. 400. Л. 18).

[Закрыть]. В своем дневнике 11 сентября 1934 г. Кузмин записал: «Идолоподобие. Корсун замечательно красивый человек. Действительно, как говорит Петров, «один из самых красивых людей Ленинграда», и милый, и хороший, и вместе с тем как-то не знаешь, что с ним делать. Он совсем не для романа, который сопряжен с капризами, жестокостями, дурью, подлостями, жертвами, радостями, трагедиями и примирениями, причем один, а то и оба, должны быть непреодолимым дряньём и предателем, что-то от лорда Дугласа и от Manon Lescaut. Лев Льв. <Раков. – М.П> думает, что я исключительно таких и люблю»[107]107

Кузмин М. Дневник 1934 года / Под редакцией, со вступ. статьей и примеч. Глеба Морева. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1998. С. 101. В письме упоминается искусствовед Всеволод Николаевич Петров (1912–1978).

[Закрыть].

Анастасия Львовна Ракова, дочь историка и искусствоведа, вспоминала, что в детстве она часто видела Корсуна около их дома (они жили по соседству с ним на Дворцовой набережной). В окружении отца он был самым красивым (эффектным) мужчиной: высокий, сухопарый, грациозный, запоминающийся навсегда. (Для Аверьяновой, ценившей мужскую красоту, вероятно, имело значение, что слово корсунский в древнерусском языке было синонимом красивый.) Более поздний портрет Корсуна встречается в воспоминаниях М.С. Глинки (племянник В.М. Глинки): «Двухметровый, с иконописным лицом, худущий до впалых щек <…>. В дяде Андрее было что-то такое, что я, увидев его впервые, уже через час стоял около него, прислоняясь, а мне было тогда не три, не пять, а уже девять…»[108]108

Глинка М. С. В.М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. С. 135.

[Закрыть].

Роман Аверьяновой с Корсуном развивался стремительно и бурно. В письме от 23 сентября 1928 г. Данько предостерегала подругу (возможно, передавая ей и мнение Ахматовой):

Боюсь, не напугала ли я Вас своей суровостью в одном из наших последних разговоров? Поверьте, что эта суровость вытекает не из каких-либо соображений долга, закона и т. д., а из того, что мне очень бывает жалко, когда одаренная и богатая душой женщина – себя продешевит, измотается, исстрадается из-за человека, который на большие отношения не способен.

Тем более что Вы, на мой взгляд, обладаете более ценными и благородными отношениями, которые Вас берегут и охраняют. Не лучше ли, дорогая, поскучать лишний вечер, но зато не тратить себя попусту? Помните, что на Вас возлагаются большие надежды в смысле работы <курсив мой. – М.П> и, несомненно, Вам предстоит широкая дорога впереди – с Вашей одаренностью. Случайным неудачам нельзя придавать значение. Les temps sont durs. Простите меня за это маленькое поучение, – я невольно сделала это, искренно любя Вас. [109]109

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 18. Л. 10 об.–11. Les temps sont durs (фр.) – Тяжелые (трудные) времена.

[Закрыть]

В короткое время Аверьянова пишет обращенный к Корсуну лирический цикл-послание (21 стихотворение), составивший третью книгу стихов «Опрокинутый Шеврон» (1929); шеврон — нашивка на рукаве у военных, чаще моряков, в виде стрелки, направленной к кисти; здесь опрокинутый шеврон – эротический символ: стрелы Амура. Первое стихотворение цикла датировано 27 октября 1928 г., последнее – 4 февраля 1929-го, несколько посланий оформлены как акростихи (свидетельство виртуозной техники автора), большинство имеют посвящения: Андрею, Андрею Корсуну, А.К., А.И. К.

В «Опрокинутом Шевроне» всё еще сильно чувствуется «ахматовское» дыхание, «надрыв» («лирический роман») и влияние Блока, характерные для периода «Vox Humana». По признанию автора, «Это – ужасно девические стихи»[110]110

Там же. Ед. хр. 103. Л. 16.

[Закрыть]. Вместе с тем книга замыкает целую эпоху в ее творчестве, за которой открывается перспектива другой манеры: «замедленного пульса» и петербургской темы «Серебряной Раки».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.