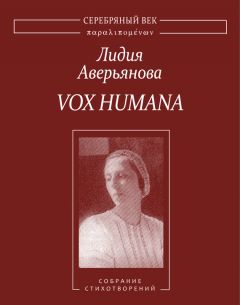

Текст книги "Vox Humana. Собрание стихотворений"

Автор книги: Лидия Аверьянова

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)

Уполномоченному ВОКС'а

Тов. ОРЛОВУ М. А.

Довожу до Вашего сведения, что 5 / XII в ВОКС зашла американка, журналистка и писательница Эрнестина Эванс – гостья леди Педжет Она требовала быть немедленно принятой т. Вильм. Но тов. Вильм в это время в ВОКС'е не было и я ей сказала, что она занята Болгарской делегацией и что я могу передать т. Вильм то, что она желает. Гр-ка ЭВАНС дерзко ответила, что со мной она не желает говорить, что я всё равно ей ничего не устрою, что в прошлом году ей тоже ничего не показали, продержали ее полдня в ВОКС'е, много обещали и ничего не устроили.

В данном случае она лжет, так как в Октябре прошлого года ей было устроено посещение Радио-Центра, она была принята Вами и только не удалось устроить беседу с тов. Эдельстоном из Массового Отдела Ленсовета.

Вернувшись из соседней комнаты, где я говорила по телефону, я застала ее сидящей на моем стуле и разглядывающей мои записи. Спокойно и вежливо я попросила ее пересесть на другой стул, на что она грубо заявила, что чувствует себя и на этом месте удобно.

На мой совет посетить некоторые музеи, она заявила, что все наши музеи она знает от начала до конца, и не намерена больше их посещать.

Все это она говорила повышенным тоном, размахивала руками перед моим лицом и вообще, все ее поведение было непозволительно и безобразно грубо; ушла она, не попрощавшись и с ворчанием.

/ М. Выговская

подпись

<4>7 / XII-36 г.

Уполномоченному ВОКС'а тов. ОРЛОВУ М.А.

Считаю своим долгом довести до Вашего сведения, как работница ВОКС'а и как советская гражданка, о возмутительном телефонном разговоре с представительницей Английской Миссии Мюриел Педжэт.

5 / XII позвонили из Английской Миссии и попросили к телефону тов. Вильм. Я ответила, что ее данный момент в ВОКС'е нет, тогда меня спросили, могу ли я говорить по-английски и к телефону подошла леди Педжэт. Она спросила, где т. Вильм, на что я ответила, что она ушла в Интурист. Леди Педжэт сообщила, что у нее сейчас гостит американская писательница Эрнестина Эванс, которая хочет посмотреть Институт народов Севера. Она потребовала немедленно отыскать тов. Вильм в Интуристе и очень резким тоном сказала, что Ин<ститу>т Народ<ов> Севера «должен быть» устроен сегодня и чтобы ей немедленно о результатах сообщить в Миссию. Всё это было сказано очень наглым тоном.

7 / XII-36 г.

Е. Оверко

Приложение 3

Мемуарный очерк Л.Л. Ракова «Роман в стихах» печ. по: Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь / Автор-составитель А.Л. Ракова. СПб.: Государственный Эрмитаж (Серия: «Хранитель»). С. 140–149.

В примечания внесены минимальные изменения, продиктованные структурой данного издания.

Роман в стихах

Однажды, придя из Университета к себе в Эрмитаж, в кабинете Античного отдела (где я служил ученым секретарем) я нашел на столе письмо. На конверте было написано – «лично». Раскрыл я это письмо безо всякого интереса, но потом страшно удивился, найдя там стихи. Названия они не имели. Стихи были следующими:

Ты Август мой! Тебя дала мне осень.

Как яблоко богине. Берегись!

Сквозь всех снегов предательскую просинь

Воспет был Рим и камень римских риз.

Ты Цезарь мой! Но что Тебе поэты!

Неверен ритм любых любовных слов:

Разбита жизнь уже второе лето

Цезурою Твоих больших шагов.

И статуи с залегшей в тогах тенью.

Безглазые, как вся моя любовь.

Как в зеркале, в Твоем отображеньи

Живой свой облик обретают вновь.

Ручным ли зверем станет это имя

Для губ моих, забывших все слова?

Слепой Овидий – я пою о Риме.

Моя звезда взошла в созвездьи Льва!

По скромности я решил, что кто-то из друзей мило разыграл меня. Но кто? Перебрав всех знакомых, я остановился на мысли, что это придумано сотрудницей ГАИМКа[32]32

ГАИМК — Государственная академия материальной культуры (1926), в 1937 г. преобразована в Институт истории материальной культуры в составе Академии наук СССР (ИИМК АН СССР), в 1919–1936 г. ГАИМК располагалась в здании Мраморного дворца (Ред.).

[Закрыть] М. Но разговор с нею по телефону сразу же убедил меня в полной ошибочности предположения.

Придя на службу на следующий день, я опять обнаружил письмо с такой же надписью «лично». Надо ли говорить, что там были стихи:

Дворец был мраморным – и в пору

Событью – он скрывал Тебя.

Судьбой командовал Суворов —

И мы столкнулись – Ты и я.

Нева? Была. Во всем разгоне.

И Марс, не знавший ничего,

Тебя мне подал на ладони

Большого поля своего.

С тех пор мне стал последним кровом

Осенних листьев ржавый стяг.

И я у дома Салтыкова

Невольно замедляю шаг.

Как меч на солнце, пламенею

И знаю – мне не быть в плену:

Оставив мирные затеи.

Любовь ведет со мной войну.

На следующий день я уже с беспокойством подходил к столу. Конечно, лежит письмо и разумеется «лично».

Фельтен для Тебя построил зданье,

Строгое – достойное Тебя.

И Нева бежит, как на свиданье, —

Спутница всегдашняя Твоя…

Вдавлен в снег решеток росчерк черный.

Под ноги Тебе – под голос пург —

Набережные кладут покорно

Белый верх своих торцовых шкур…

И Тобой отмеченный, отныне

Мне вдвойне дороже город наш —

Вечный мир второй Екатерине,

Нам воздвигшей первый Эрмитаж!

Каждый вечер я советовался с родными, кто бы мог быть автором стихов? С какой целью он их мне посылает? Если это розыгрыш, не слишком ли он затянулся? И зачем письма отсылаются на службу? Вдруг ими заинтересуется спецчасть? Вдруг вызовут в местком – что это, мол, за странная корреспонденция? Ведь не мог же на самом деле в меня влюбиться человек, ни разу не поговоривший толком, ни разу не выявивший себя так или иначе…

Опять я звонил разным знакомым и, предупредительно хихикая, говорил, что я уже всё равно догадался, что благодарю за прекрасные стихи, но прошу прекратить их присылать: ведь я их не заслужил… В ответ я слышал то встречную шутку, то выражение недоумения, а то и колкость.

Обнаружить автора стихов не удавалось. А на служебном столе каждый день меня ждало новое письмо.

Не услышу Твой нежный смех —

Не дана мне такая милость.

Ты проходишь быстрее всех —

Оттого я остановилась.

Ты не думай, что это – я.

Это горлинка в небе стонет…

Высочайшая гибель моя.

Отведут ли Тебя ладони?

Очень беспокойной стала моя жизнь: какая-то женщина постоянно следит за мною, а я не подозреваю ее присутствия:

Стой! Я в зеркале вижу Тебя.

До чего Ты, послушай, высокий…

Тополя, тополя, тополя

Проросли в мои дни и сроки.

Серной вспугнутой прочь несусь.

Дома сутки лежу без движенья —

И живу в корабельном лесу

Высочайших Твоих отражений.

Иногда характер ассоциаций в стихах был далек от того, что являлось родным и важным для меня, и факт их посвящения мне лишний раз казался очевидным недоразумением:

К вискам приливает кровь.

Всего постигаю смысл.

Кончается книга Руфь —

Начинается книга Числ.

Руки мне дай скорей.

С Тобой говорю не зря:

Кончается книга Царей,

Начинается книга Царя.

Какого вождя сломив,

В какую вступаю ширь?

Кончается книга Юдифь.

Начинается книга Эсфирь.

Не помню, что было встарь.

Рождаюсь. Владей. Твоя.

Кончается книга Агарь,

Начинается жизнь моя.

Но потом снова расцветали родные туземные образы:

Других стихов достоин Ты.

Развязан первой встречи пояс:

Нева бросалась под мосты.

Как та, Каренина, под поезд.

На эту встречу Ты подбит

Был шалым ветром всех созывов…

И я схватилась за гранит,

Как всадник держится за гриву;

И я… Но снова о Тебе…

Так фонарем маяк обводит.

Так выстрел крепости в обед

Доверен вспугнутой погоде.

Так всякий раз: Нева, гранит,

Петром отторгнутые земли…

И поле Марсово на щит

Отцветший свой меня приемлет.

Подчас в стихах появлялись оттенки, свидетельствовавшие о том, что автору были известны заветнейшие мои интересы. Об этом ему могли рассказать только самые близкие из моих друзей. Разглашение подобных симпатий также внушало беспокойство: ведь во вторую половину тридцатых годов самое похвальное внимание к такой, например, теме, как история русского флота, понималось как нечто весьма неблагонамеренное. А что, как не андреевский флаг, имел в виду автор в следующих строчках:

Ты живешь, сказал он, в доме синем

С белым. Правда, или же не так?

В море жизни надо мной отныне

Поднят нежный позабытый флаг…

К сожалению, я не помню дальше этого стихотворения (как и многих других), кончавшегося словами:

Знаю, близится моя Цусима,

Но уже не повернуть назад.

Глубокой зимой скончался многолетний шеф Античного отдела Эрмитажа О. Ф. Вальдгауер[33]33

О. Ф. Вальдгауэр — Оскар Фердинандович Вальдгауэр (1883–1935) – историк античного искусства, с 1913 г. хранитель Отделения древностей в Эрмитаже, с 1920 г. его заведующий; почетный член многих археологических обществ и научных учреждений российских и зарубежных. (Ред.).

[Закрыть]. Возле его гроба, утопавшего в цветах, два дня звучала музыка. Эти похороны были замечательны особой музейной торжественностью. Вряд ли кто-либо удостаивался такой посмертной почести: открытый гроб был пронесен при свете факелов по залам античной скульптуры…

Мне пришлось немало хлопотать по всему печальному церемониалу. Поэтому на следующий день я нашел на столе стихи.

Тот неурочный зимний сад

В предсмертный час мне будет сниться…

Четыре факела горят

На самой черной колеснице…

Дальше я ничего не помню, кроме последних строчек:

Свет факелов, горящий между арок…

Как близко Ты решился стать ко мне.

Я принимаю страшный Твой подарок!

Опять тягостное ощущение, будто нахожусь под наблюдением, хотя бы и самым доброжелательным. А неизвестный поэт открыто признавался в «охоте» за мной:

Как Гумилев на львиную охоту.

Я отправляюсь в город за Тобой.

Даны мне копья – шпилей позолота.

И на снегу песок, совсем сухой.

И чернокожие – деревья в дымной

Дали, и розовый гранитный ларь…

И там, где лег большой пустыней Зимний,

Скитаюсь, петербургская Агарь.

Были стихи, посвященные встрече в зале апулийских ваз, черных с золотом апулийских ваз, где я (готов поклясться) никого не встречал, кроме одной малознакомой дамы, которая, разумеется, никогда не написала бы мне ни строчки: мы только здоровались.

К весне печаль и тревога появились в стихах. Их несколько эпигонский «петербургский» характер, что в какой-то мере сам по себе гарантировал верность спокойной туземной литературной и бытовой традиции, уступил место нервному болезненному настроению. Беспокойными стали рифмы.

Строчки обрывались неожиданно и капризно. В стихах нередко утверждалось самоубийство как единственный выход из воображаемых романтических отношений. Жалко, что я ничего не запомнил, кроме пугающих слов: «…на подоконник, или на дно…»[34]34

«… на подоконник или на дно…» – эта строчка нам не известна. (Ред.).

[Закрыть].

Поэтому я очень обрадовался, когда появились стихи, продолжающие классическую манеру, например «Летний сад»:

Младшим – стройное наследство.

Лебедь, кличущий назад.

Ты мной дивно правишь с детства.

Венценосный Летний сад.

Дрогнет мраморное вече.

Жолудь цокает в висок…

Место первой нашей встречи

От тебя наискосок.

Так. Скудеющей походкой…

Так. Растеряны слова…

Там, за дымчатой решеткой

Тяжко стелется Нева.

Струны каменные четче

Всех чугунных – горний кряж…

Так тебя украсил зодчий.

Тот, что строил Эрмитаж.

Летний сад! Какое лето

Нас введет сюда вдвоем?

Вдоль гранита плещет Лета.

Покоренная Петром…

Однажды за чайным столом у покойного поэта и писателя[35]35

Имеется в виду, конечно, Михаил Кузмин, глубокой дружбой с которым Л.Л. Раков был связан с юности. (Примеч. А.Л. Раковой.)

[Закрыть] мы читали и обсуждали все эти стихи. Высказывались всевозможные догадки по поводу их автора, так и не опознанного в течение почти целого года. Все были согласны в том, что моя скромная особа послужила лишь чисто внешним поводом для вдохновения. Несомненно, адрес должен был скоро перемениться. И мое идиотски прозаическое, обывательски трусливое отношение к этим стихам уязвляло меня самого, внутренне отлучало от таинственного автора, заставляло желать, чтобы он переменил адрес скорее.

На следующий день я услыхал в телефоне незнакомый голос:

– Лев Львович! Вы читали мои стихи?..

– Кто это говорит?

– Говорит автор стихов. Вы читали их?..

– Читал. Я не знал, что это вам будет неприятно… Вы скажете, кто вы?

Ответа не последовало. Зато через день были получены новые стихи. С тех пор прошло более четверти века, но я никогда не забуду чувства обиды и стыда, которые пришлось пережить, прочтя их. Стыдно мне было не перед автором. Она напрасно сердилась на оглашение своих произведений: я, действительно, не был связан каким-нибудь обещанием. Вообще, перед этим человеком совесть моя была чиста. Но эти грозные строки я не раз вспоминал в других обстоятельствах, угрызаясь за поступки и мысли. Вот эти стихи (в скобках даны слова, приблизительно восстановленные мною по памяти):

Твой голос? Не бойся: не вздумаю я

С Тобой разговаривать часто!

Как будто я – Фигнер, а голос меня

Взял и отвел в участок!

Как будто – Рылеев. Стою. На плацу.

Оплевана. Всем. Петербургом.

А если ударю. Тебя. По лицу.

Как раб. Преступленьем. Ликурга.

Как будто с пристрастием начат допрос.

(И дома и в грохоте улиц

Я слышу надменный и грубый вопрос:)

Перовская? Гельфанд? Засулич?

Пускай мне Твой голос в горло удар.

Пускай не рожу Тебе сына —

Вольноотпущенник! Трус! Жандарм!

Предатель! Шпион! Мужчина!

Да, что говорить! Эти строки способны привести надолго в самое удрученное состояние…

Дня через два пришло письмо за полной подписью – Лидия Ивановна А…ва. «Раз всё равно всем уже всё известно – прошу вас внести в стихи следующие исправления», был приложен список мелких изменений.

С тех пор я беседовал с автором стихов как раньше, когда и не подозревал о ее таланте. Это была та самая дама, которую я когда-то встретил в зале апулийских ваз, которую, конечно, не раз встречал на набережных, на улицах, в кино. Но мы никогда не разговаривали сколько-нибудь серьезно.

В 1938 году все стихи Лидии Ивановны были у меня отобраны при обыске. Изучение этого маленького архива давало основание моему тогдашнему официальному собеседнику говаривать: «А у тебя немало было лирики в жизни…»

Свет тесен. В дни Отечественной войны мы выяснили с одной знакомой, что она хорошо знала Лидию Ивановну, даже состояла с ней в родстве. Так я узнал о трагической смерти Лидии Ивановны.

Человеку психически неуравновешенному, ей приходилось периодически лечиться в больнице. Здесь ее застала война. Психоз бурно разыгрывался в условиях голодного истощения: Лидию Ивановну упорно преследовала мысль о насильственной мучительной смерти от рук фашистов. В больнице она и скончалась.

О стихах Лидии Ивановны я много думал, когда существовал вне жизни, перебирая былое. А вернувшись в мир, я получил от упомянутой знакомой несколько приведенных здесь стихотворений.

* * *

Уже более четверти века прошло с тех пор, как Лидия Ивановна написала эти стихи, более полугода, как я собрал их в этом рассказе. Вдруг недавно моя дочь принесла пожелтевшие листочки, найденные среди старых конспектов, писем, вырезок…

– Они, наверное, доставят тебе радость!

Знакомый почерк! Два уцелевших стихотворения Лидии Ивановны от 31 января и 2 февраля 1935 года, звучащие как привет с того света.

Никогда не бывало. Не будет. Нет.

Мы несказанного – не скажем.

Керамический вымысел, черный бред.

Черепок недошедшей чаши…

Я скошена быстрой походкой Твоей.

Как выстою, холодея, —

Нежней апулийских двухцветных вещей.

Мрачнее тарентских изделий.

Пыталась с Тобой разговаривать я.

О чем не посмела мечтать я! —

Должно быть не стоит любовь моя

Простого рукопожатья…

Так молния разбивает дом.

Так падает тень на счастье.

Помедли: с Тобой, на секунду – вдвоем.

Тобой завоеванный мастер.

* * *

Всё в жизни – от будущего тень.

Под будущее – ссуда.

В извилинах времени скрыт тот день.

В который Тебя забуду.

О, выхвачу, как из ножен – меч.

Из жизни, с собой на пару,

Но выброшусь в сажень косую плеч.

Но выстою под ударом!

О локоть Твой – о, рука на мече! —

Обопрусь – пораженный вид Твой

Через жизнь понесу на своем плече.

Как через поле битвы.

На память заучивай каждый стих.

Лентяй, не узнал спросонок,

Верхом на пеонах – о, сколько их! —

Скачущих амазонок.

«Поэта хрупкая судьба…»

Поэтическая судьба Лидии Аверьяновой сложилась прихотливо и драматично: она закончила свой жизненный путь в 37 лет, не выпустив ни одного сборника, единичные публикации 1920-х – начала 1930-х гг. в советских газетах и журналах литературного имени ей не составили, на родине о ней забыли.

Признание пришло к Аверьяновой посмертно, под псевдонимом, в кругах эмиграции: в 1937 г. ей удалось переправить два последних сборника «Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат», составивших книгу «Серебряная Рака», известному итальянскому слависту Этторе Ло Гатто[36]36

С итальянским переводчиком и литературоведом Этторе Ло Гатто (Ettore Lo Gatto; 1890–1983) Л. Аверьянова познакомилась в 1929 г. во время его пребывания в Ленинграде и затем встречалась с ним летом 1934 г. в Москве; сохранилось его письмо к ней от 6 октября 1934 г., в котором, вернувшись из поездки, он благодарит ее за встречу и «приятную компанию», а также сообщает, что выслал ей книги итальянских поэтов (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 33).

[Закрыть]. От него рукописи попали к Глебу Петровичу Струве.

Г. Струве вспоминал: «Перед войной я несколько раз читал стихи Лисицкой о Петербурге в частных домах в Лондоне. Помню одно чтение в доме А.В. Тырковой-Вильямс в присутствии В.В. Набокова, который приезжал ненадолго в Лондон и которому я устраивал вечера чтения его произведений в нескольких английских домах. <…> Помню, некоторые стихотворения Лисицкой ему понравились. Тогда же, помнится, я послал несколько стихотворений И.И. Бунакову-Фондаминскому в "Современные записки". Я знал, что этот журнал был известен Лисицкой и что она его ценила. Но я счел нужным нарушить строгий наказ автора и заменить ее фамилию придуманным мною псевдонимом, основанным на шутливом прозвище ("Лис"), которым она подписывала иногда свои письма к нашей общей знакомой-англичанке. Кажется, редакция "Современных записок" и приняла их (у меня нет сейчас возможности проверить, не появились ли они в единственной в 1940 году книге журнала)»[37]37

Струве Глеб. Стихи А. Лисицкой // Мосты (Мюнхен). 1962. № 9. С. 121–122. Парижский журнал «Современные записки» выходил с 1920 по 1940 гг., вышло 70 номеров, в последнем номере стихи Аверьяновой напечатаны не были.

[Закрыть].

После окончания войны, не зная, жив ли автор, Струве напечатал ряд подборок из стихов о Петербурге – в «Новом журнале» (Нью-Йорк), «Русской мысли» и «Возрождении» (Париж), «Гранях» (Франкфурт-на-Майне), «Мостах» (Мюнхен). В 1946–1962 гг. в русской зарубежной печати появилось новое литературное имя: А. Лисицкая предстала перед читателями как поэт петербургской ноты, кровно связанный с акмеизмом. И только в 1995 г. стихи о Петербурге вернулись «из эмиграции» на родину – в подборке на страницах журнала «Звезда» – уже под собственным именем автора, как она того и хотела, «высылая» в 1937 г. рукопись из СССР.

О Лидии Аверьяновой известно немного, свидетельства о ее рождении противоречивы, обстоятельства жизни и смерти неопределенны или загадочны. Ее литературный архив рассредоточен между Петербургом и Стэнфордом (США). В 1935 г. она передала свои документы на хранение в Пушкинский Дом (письма к ней разных лиц, а также стихотворения 1920-х гг.)[38]38

Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом) – РО ИРЛИ. Ф. 355 (Л.И. Аверьяновой).

[Закрыть]; рукописи сборников «Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат», а также отдельные сопутствующие им бумаги отложились в фонде Г.П. Струве в архиве Гуверовского института[39]39

Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 75. Folders 2–5. Подробнее об этом сюжете см.: Струве Глеб. Стихи А. Лисицкой // Мосты. С. 121–122; Тименчик Р. О стихах-эмигрантах // Звезда. 1995. № 2. С. 124–125.

[Закрыть]. Благодаря сохранившимся материалам стало возможным собрать поэтическое наследие А. Лисицкой / Л. Аверьяновой в книгу и сопроводить ее рассказом о судьбе автора. А судьба эта, как писал В.М. Глинка, знавший поэтессу, оказалась прочно вплетенной в «паутину перекрестных нитей самой грибницы русской культуры: Оксман-Ахматова-Аверьянова-историк и ученый вел. кн. Николай Михаилович-Эрмитаж-А.И. Корсун-Л.Л. Раков… Всё связано со всем»[40]40

Глинка М.С. В.М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. Книга вторая (Серия: Хранитель). СПб, 2006. С. 138. Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – историк, писатель, с 1944 г. главный хранитель Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа; проработал в Эрмитаже несколько десятилетий (многие годы жил на Дворцовой набережной, в доме № 32 – здание Эрмитажного театра).

[Закрыть].

Лидия Ивановна Аверьянова родилась 3 января 1905 г. (по ст. ст.: 21 декабря 1904). Кто были ее родители, доподлинно неизвестно, никаких сведений о ее семье, детстве и юности мы не встречали[41]41

Некоторые неопределенные сведения о близких поэтессы встречаются в ее письмах ко второму мужу А.И. Корсуну (РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 105–106). В частности, 12 ноября 1935 г. Аверьянова сообщала ему, что ее мать пишет книгу по-английски; часто в письмах упоминается «дядя Джон», говорящий по-английски, для которого она делает переводы и у которого берет уроки английского (она называет себя его племянницей).

[Закрыть]. Существует предположение, что она была дочерью вел. кн. Николая Михаиловича – историка, писателя, председателя Императорского Русского Исторического общества, расстрелянного в Петропавловской крепости. В декабре 1962 г. Юлиан Григорьевич Оксман спрашивал у В.М. Глинки: «…Знали ли Вы в Ленинграде Лидию Ивановну Аверьянову? Она была на службе в Интуристе, писала стихи, переводила. Анна Андреевна <Ахматова. – М. П> мне говорила, что ее муж работал в Эрмитаже.<…> Когда Лидия Ивановна умерла? При каких обстоятельствах? Мне кажется, что Л. И. была дочерью вел. кн. Николая Михайловича, помнится, что я об этом что-то прочел в его неизд. дневниках лет 30 назад…»[42]42

Глинка М.С. В.М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. С. 138. М.С. Глинка дополнил публикацию этого письма своими размышлениями: «Имя Ю.Г. Оксмана как историка и исследователя столь значительно <…>, что комментировать строки его письма мы никак не решаемся» (Там же).

Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970) – литературовед, один из выдающихся пушкинистов. Великий князь Николай Михаилович (1859–1919) не был женат, местонахождение его дневников нам неизвестно (они отсутствуют в его личном фонде в ГАРФ). Во внешности поэтессы, судя по нескольким дошедшим до нас фотографиям, никакого сходства с великим князем не наблюдается; вместе с тем нельзя не отметить, что черты ее лица указывают на возможное англосаксонское происхождение. Фрагменты дневниковых записей вел. кн. Николая Михаиловича за 1914–1917 гг. были опубликованы в «Красном архиве» (1931. Т.47–48. Кн. 4–5; Т. 49. Кн. 6), в этих записях он освещает военные действия в период своего пребывания на фронте, а также события, предшествовавшие Февральской революции (в частности, историю убийства Г. Распутина). В записках «Мои свидания осенью 1901 г. в Крыму с графом Л.Н. Толстым» (Красный архив. 1927. Т. 21. Кн. 2) он вскользь упоминает о деле, касавшемся его личной жизни, которое он обсуждал с Толстым (и которое вызвало у него горячий отклик), но не передает содержание разговора. Очевидно, Ю.Г. Оксман имел в виду неопубликованные фрагменты дневника великого князя, оставшиеся нам неизвестными.

[Закрыть].

Согласно анкетным данным Всероссийского Союза поэтов. Аверьянова происходила из купцов второй гильдии[43]43

Анкеты Л.И. Аверьяновой см.: РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1 (Всероссийский Союз писателей). Ед. хр. 441, 444, 459; Оп. 2 (Всероссийский Союз поэтов). Ед. хр. 60. Имена родителей Аверьяновой: Иван Филатович и Ольга Владимировна Аверьяновы – указаны в личном деле А.И. Корсуна: Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 400. Л. 18.

[Закрыть]. Самый ранний дошедший до нас биографический документ – анкета студентки Ленинградской Консерватории сообщает:

Регистрационный лист

Фамилия студента: Аверьянова

Специальность: Орга́н

Класс профессора: Браудо

И. О. Ф. Лидия Ивановна Аверьянова

Возраст: 19 лет

Национальность: русская

Общее образование: среднее

Время поступления в Консерваторию: 1923

Время поступления в класс: 1923

С 1920 по 1922 г. обучалась в классе проф. Бариновой[44]44

Мария Николаевна Баринова (1878–1956) – профессор Петербургской (и затем Ленинградской) консерватории, пианистка, композитор, ученица И. Гофмана, Ф. Бузони и И. Римского-Корсакова.

[Закрыть]. Перешла на старший курс в 1920 г. с отметкой: 5.Чем занималась до революции: училась

Чем занимаетесь теперь: на иждивении матери (без работы), случайные заработки (уроки теории и фортепьяно).

Выступаете ли в кинематографах, кафе, кабаре, театрах и т. п., сколько зарабатываете в среднем: 24 руб.

Занятия отца до революции, во время революции, теперь: умер в 1914 г.

Занятия матери до революции, во время революции, теперь: а) домашняя учительница, б) служила статисткой в Райлескоме и 2 1 / 2 г. завхозом в Мед. Сан. Отделе Смольного.

Обучается платно, вносит плату: 50 руб.

Род. в Петербурге, адрес в Ленинграде: Орловский пер. 5, кв. 3.

30 мая 1924 г.[45]45

ЦГАЛИ СПб. Ф. 298 (Государственной Консерватории). Оп. 6. Ед. хр. 218. Л. 15 (Анкеты студентов за 1922–1926 гг. Женщины: А-Г); на документе сверху резолюция: «Оставить».

[Закрыть]

В Консерватории Аверьянова познакомилась с Федором Федоровичем (Фридрихом Фридриховичем) Дидерихсом (1902 – после 1941) и вскоре вышла за него замуж, взяв его фамилию. Потомственный петербургский немец, он принадлежал к известной в музыкальном мире семье, его отец – Фридрих Александр Максимилиан Дидерихс заведовал фортепьянной фабрикой Братьев Дидерихс[46]46

В личном деле студента Консерватории А.Ф. Дидерихса (брат Федора) о родителях имеется запись: «Сын купца Ф.А.М. Дидерихс, его законная жена: Нахима, ур. Голланд (Golland), отец – ев. – лютеранского, мать – иудейского вероисповедания» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2 (Личные дела преподавателей и студентов 1917–1935). Ед. хр. 978).

[Закрыть]. После окончания школы Федор поступил в I Политехнический институт, затем недолго служил в Красной армии, работал санитаром скорой помощи, в 1920 г. был зачислен в Консерваторию по классу фортепьяно, одновременно с братом Андреем (1897-после 1941);в 1925 г. туда же был принят их кузен Леонид Андреевич Дидерихс (1907–?)[47]47

В справочниках «Весь Ленинград» за начало 1930-х гг. сообщается: «Андрей Фед. Дидерихс – аккомпаниатор; Леонид Андр. – пианист, Фед. Фед. – статист»; из переписки Вл. Смиренского и Л. Аверьяновой явствует, что Ф. Дидерихс был спортсменом, участвовал в велосипедных гонках и соревнованиях по лаун-теннису (7 августа 1925 г. Аверьянова писала Смиренскому: «Дидерихс выиграл теннисный „матч“ в Тярлеве, здоров <…>» (РО ИРЛИ. Ф. 582 (Вл. В. Смиренского)).

[Закрыть].

Все три брата были одаренными музыкантами. Старший – Андрей еще до поступления в Консерваторию служил в качестве постоянного аккомпаниатора в симфонических оркестрах – Преображенского полка (сезон 1916 / 17 гг.), Музыкальной Драмы (сезон 1917 / 18 гг.), затем в Педагогической Академии. Леонид пять лет обучался в Детскосельской Музыкальной Школе (1920–1925) по классу фортепьяно известного педагога И.А. Гляссера, «выказывал выдающиеся успехи в своей специальности»[48]48

Личное дело Л.А. Дидерихса: ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Он. 2. Ед. хр. 980. Музыкант Игнатий Альбертович Гляссер (1862–1925) хорошо известен в музыкальных кругах России, в 1886 г. он основал в Петербурге свои музыкальные курсы и разработал уникальную систему обучения технике игры на фортепиано; в послереволюционные годы в Детском Селе (г. Пушкин) основал детскую музыкальную школу.

[Закрыть]. Его отец, дядя Федора и Андрея, до 1917 г. был представителем музыкальной фирмы «Бехштейн», организатором всех концертов С. Кусевицкого, Ф. Бузони, С. Рахманинова, И. Гофмана и др., мать – певица и пианистка.

Обучение в Консерватории в классе Исайи Александровича Браудо (1896–1970) – блестящего молодого профессора, только что прошедшего стажировку в Европе (впоследствии – выдающегося органиста), и близость к высокопрофессиональной музыкальной семье мужа, казалось бы, сулили Аверьяновой успешную карьеру органистки. Однако по окончании курса она избрала иную стезю; впрочем, занятий на органе никогда не оставляла, в Консерватории же преподавала иностранные языки, а за ее стенами давала частные уроки теории музыки и фортепьяно.

Ее сильнейшей страстью, наряду с музыкой, была поэзия («И я люблю здесь только лирный голос / И строгую органную игру»), позднее – литературный перевод. В шестнадцать лет Лида Аверьянова свободно владела немецким, французским, английским, испанским, итальянским. С годами освоение языков стало ее любимым занятием, к пяти основным европейским добавились польский, чешский, японский, грузинский и др. Ее ранние переводы из западноевропейской поэзии получили доброжелательный отзыв М.Л. Лозинского, 13 апреля 1925 г. он писал ей: «…Ваш перевод из Conrada'a показался мне хорошим, и я берусь рекомендовать и его, и пишу издателю…»;[49]49

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 34. Джозеф Конрад (Conrad, наст. имя – Юзеф Теодор Конрад Коженёвский; 1857–1924) – английский писатель.

[Закрыть] 20 марта 1928 г. он же рекомендовал ее известному специалисту по испанской литературе Б.А. Кржевскому: «Лидию Ивановну Дидерихс-Аверьянову, которую Вы будете испытывать как испанку, я знаю в другом плане – как поэта, литературного человека и искусного переводчика. Я знаю один ее перевод с английского (Joseph Conrad); он был сделан здорово хорошо. Уверен, что если Академии наук нужно „перо“, то она его найдет в руке Лидии Ивановны»[50]50

Там же. Ед. хр. 35. Борис Аполлонович Кржевский (1887–1954).

[Закрыть].

Стихи Аверьянова начала писать в пятнадцать лет, в 1921 г. ее приняли в Союз поэтов, вероятно, по представлению рукописи: этого было достаточно по правилам того времени[51]51

См. анкеты Всероссийского Союза поэтов и Всероссийского Союза писателей: РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. Ед. хр. 60; Оп. 1. Ед. хр. 441.

[Закрыть]. Впрочем, в Союз ей пришлось вступать повторно, 26 марта 1926 г. – одновременно с Д. Хармсом и А. Введенским. Заумникам тогда не повезло, их творчество было отвергнуто приемной комиссией (в нее входили: И. Садофьев, Н. Тихонов, Г. Сорокин, М. Фроман, В. Рождественский, Н. Браун, Е. Полонская, А. Крайский, Г. Фиш)[52]52

См.: Александр Введенский и Даниил Хармс в Ленинградском Союзе Поэтов и Ленинградском Союзе писателей (По материалам архивов Пушкинского Дома) / Публикация Т.А. Кукушкиной // Ежегодник Рукописного отдела на 2007–2008 годы. СПб., 2010. С. 543–588.

[Закрыть]; тем не менее сами обстоятельства способствовали возникновению между испытуемыми поэтами дружеской симпатии.

Литературный дебют Лидии Аверьяновой состоялся в 1923 г. в журнале «Записки Передвижного Театра» (22 окт № 63), где было напечатано стихотворение «Щит от мира, колыбель поэта…». Годом ранее под «гофманианским» псевдонимом Эллида Крейслер в рукописном сборнике «Зреющая Россия. Альманах первый» (1922) увидели свет три стихотворения: «Угоден Богу каждый спелый колос…», «Простор стихающей Невы», «L'Automne» («Осень. Вечерний ветер…»)[53]53

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 22. Альманах был изготовлен в количестве шести машинописных экземпляров; помимо Л. Аверьяновой, в нем участвовали Борис Брик (1904–1942), Михаил Волковыский, Сергей Егоров, Геннадий Фиш (1903–1971).

[Закрыть].

В 1924–1927 гг. ее стихи эпизодически появлялись в журналах «Ленинград», «Красный студент», «Красная молодежь» (1925. № 5 (9)), «Красный журнал для всех», в газетах «Смена», «Красная газета», «Ленинградская правда». Относительное признание она получила как автор стихотворения «Спасские часы» (1924), не раз читанного ею на литературных вечерах и как минимум дважды напечатанного: в журнале «Красная молодежь». (1925. № 5 (9)) и в «Собрании стихотворений» Ленинградского Союза поэтов (1926). Она подписывалась своей девичьей фамилией, которую после замужества закрепила как литературный псевдоним[54]54

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 69. Л. 3.

[Закрыть].

Несмотря на небольшое число публикаций, уже в 1920-е гг. имя Аверьяновой пользовалось некоторой известностью в кругу молодых ленинградских поэтов, чему, следует заметить, немало способствовала ее яркая запоминающаяся внешность. Юность, хрупкость телосложения («былиночка», как называли ее друзья[55]55

Письмо Е. М. Шавровой-Юст к Л. Аверьяновой от 4 апр. 1927 г.: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 62. Л. 7.

[Закрыть]), болезненность (она страдала туберкулезом) эффектно сочетались в ней с неожиданной для ее лет эрудицией и многообразными дарованиями. Поклонники забрасывали ее письмами. Один из них, И.К. Акимов-Перец писал из Риги: «Не знаю, дошла ли до Петербурга американская фильма „Notre Dame de Paris“: если да, и Вы видели ее, не нашли ли Вы сходство между собой и играющей роль Эсмеральды артисткой Patsy Ruth Miller? Я только что смотрел во 2-ой раз эту фильму. Ни сюжет, ни игра артистов не привели бы меня вторично, только сходство Эсмеральды с Вами, кажется, приведет меня и завтра» (письмо от 26 / 27 мая 1927 г.)[56]56

РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 8. Л. 36; в папке с письмами на отдельном листе примечания Л. Аверьяновой: «Стихи и письма за подписью John или Иванушка принадлежат перу белоэмигранта Ивана Константиновича Акимова-Переца, поэта, сотр<удника> рижс<кой> газ<еты> „День“. Лидия Аверьянова. 27 / Ш-935» (л. 40); как автор Акимов-Перетц не числится в издании: Абызов Юрий. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 гг. Био-библиографический справочник: В 4 т. Stanford, 1990. / Stanford Slavic Studies. Vol. 3:1–4. В письме речь идет об американском фильме «Горбун из Норт-Дама» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», вышедшем на экраны в 1923 г. и имевшем большой успех (режиссер – Wallace Worsley / Уоллес Уорсли), в роли Эсмеральды – Patsy Ruth Miller / Пэтси Рут Миллер (1904–1995).

[Закрыть].

Можно было бы составить выразительную подборку из романтических посланий и стихов, посвященных «Лидии Аверьяновой». Ее присутствие вдохновляло. Николай Белявский, не раз даривший ей стихи, писал: «… в Союзе Писателей, Лидок, как-то без тебя стало скучно, мне так нравилось смотреть на тебя, когда ты задумаешься, и, пожалуй, еще больше, когда ты смеешься» (из письма от 12 июня 1926 г.)[57]57

Письма (25) и стихи поэта Николая Фотиевича Белявского (1902–?), обращенные к Аверьяновой (1925–1929 гг.): РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 12.

[Закрыть].

Вхождению Аверьяновой в круг молодых петербургских поэтов всячески содействовал Андрей Скорбный – Владимир Викторович Смиренский (1902–1977). Они познакомились в начале 1925 г., к тому времени поэт успел выпустить несколько сборников стихов (главным образом, за свой счет)[58]58

До 1927 г. выпустил сборники: «Кровавые поцелуи» (1917), «Звенящие слезы. Стихи» (Пг., 1921), «Больная любовь. Стихи» (Пг., 1921), поэмы «Птица белая» (Пг., 1922) и «Via dolorosa» (Пг., 1922); сборник «Осень» (Л., 1927). Первые книжки не принесли автору ничего, кроме огорчений, критики укоряли его в эпигонстве. «Когда поэтов много, – иронизировал П. Губер, – то случается, что поэзией, следуя инстинкту подражания, начинают заниматься люди, у которых для того ни малейших данных и которым гораздо лучше было бы улучить какое-нибудь полезное ремесло. Пример: Андрей Скорбный» (Летописи Дома Литераторов. 1921. № 3. С. 9); «Всё творчество Скорбного – сплошной перепев Ахматовой и Блока» (Книга и революция. 1922. № 9–10)

[Закрыть]. Будучи немногим старше Аверьяновой, Смиренский был широко осведомлен в литературной жизни Петрограда. Его первый сборник «Кровавые поцелуи» (1917) отметил А. Блок[59]59

О посещении Смиренским (вместе с Н. Позняковым) в октябре 1920 г. А. Блока см.: Блок А. Записные книжки. 1901–1902. М., 1965. С. 506; отзыв Блока о лирике Смиренского см.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 689.

[Закрыть]; почти семейные отношения связывали его с А А. Измайловым[60]60

О дружбе с А. А. Измайловым Смиренский рассказал в мемуарном очерке «Александр Алексеевич Измайлов» (Пг., 1922). Дочь Измайлова Музу Александровну (ум. в 1925 г.) поэт называл своей невестой. В 1922 г. после запрещения «Кольца поэтов» Смиренский основал «Союз писателей имени А.А. Измайлова» (члены: Алексей Алексеевич Измайлов – брат писателя, Владимир Гордин, Владимир Ленский (Абрамович), Николай Иванович Позняков, Борис Розов, Федор Сологуб, Александр Тиняков, Константин Олимпов, Иероним Ясинский). Союз прекратил существование после смерти Ф. Сологуба (5 декабря 1927), см.: Anemone Anthony, Martynov Ivan / Towards the history of the Peningrad Avant-Garde: The «Ring of Poets» // Wiener SlawistischerAlmanach. Band 17. 1986. P. 144.

[Закрыть]. Он находился в курсе всех творческих начинаний петроградского «молодняка»; с 1920 по 1928 гг. был членом или непосредственным организатором нескольких литературных групп и кружков, в частности «Кольца поэтов имени К.М. Фофанова» (1920–1922; запрещен приказом Петроградского Чека, вероятно, как не прошедший регистрацию)[61]61

В ядро кружка входили: Б.В. Смиренский, старший брат Владимира, К.К. Ватинов, К.М. Маньковский, Грааль Арельский (С.С. Петров), К.К. Олимпов-Фофанов, А.А. Измайлов; см.: Anemone Anthony, Martynov Ivan / Towards the history of the Peningrad Avant-Garde: The «Ring of Poets» // Там же. 1986. P. 131–148.

[Закрыть]; к моменту знакомства с Аверьяновой возглавлял Ленинградскую Ассоциацию неоклассиков (1924–1929) и секретарствовал у Ф. Сологуба (1926–1927)[62]62

См. вступит. статью И.С. Тимченко в публикации: В.В. Смиренский. Воспоминания о Федоре Сологубе // Неизданный Федор Сологуб. Стихи. Документы. Мемуары. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 395–399.

[Закрыть].

Смиренский увлекся поэтессой, в обращенных к ней стихах (больше всего их в сборнике «Осень», 1927) и письмах (1925–1929) звучат и пылкая влюбленность, и горечь неразделенного чувства, а главное – озабоченность ее поэтической судьбой. К первой поре их знакомства относятся два дружеских шаржа – шутливые зарисовки студенческого семейного быта Дидерихсов.

ЛИДКА В КЛЕТКЕ

В комнате большая клетка.

В клетке – шоколада плитка.

Перед плиткой – табуретка.

А на табуретке – Лидка.

Лидка, Лидка! Ты из клетки

Вылезти ужасно хочешь.

И кусочек табуретки —

Горькими слезами мочишь.

И стучат глухие крики

В прутья стен твоих суровых…

А вокруг играют Бики*

На органах сторублевых…[63]63

Смиренский Вл. В. Стихотворения (25). 1923–1928: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 91. Л. 24. «Бики — германы» (примеч. на автографе Смиренского). В 1925 г. Вл. Смиренский жил на Зверинской улице, рядом с Зоологическим садом – излюбленным местом прогулок Аверьяновой («Я считаю, что главный отдых в жизни – это четвероногие. А вообще – каждый сам себе животное». – Из письма Аверьяновой к А.И. Корсуну от 26 июля 1934 г. // РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 105. Л. 44).

[Закрыть]

ЛИДИЯ АВЕРЬЯНОВА И ТИГР

Весь день она, тоскуя, грезит,

А по ночам, в больном бреду,

Целуется с любимым Дэзи —

В Зоологическом Саду.

И хищный зверь, изнемогая —

От страстной девичьей любви, —

Глазами желтыми сверкая, —

Рычит в испуге: не зови!

…………………

А утром, позабыв о муже,

Она встает, и – как поэт —

Рассеянно готовит ужин,

Который никому не нужен —

И на тарелках для котлет

Рисует Дэзин силуэт…

1925. Петербург[64]64

Там же. Л. 7.

[Закрыть]

«А Вас, действительно, надо посадить в клетку (чтобы Вы не бегали давать какие-то дикие уроки), – писал ей Смиренский 31 января 1926 г., – поставить туда орган (сторублевый), собачку (водолаза) и клетку запереть. Можно еще положить несколько книг – и тетрадь без стихов. А на клетке – повесить вывеску: „Лидка. Млекопитающее. Не дразнить“. Так скоро и будет сделано… и художники будут ужасно рады (и я тоже). Биография Ваша подвигается. Скоро я закончу первую часть – и буду читать в Союзе (!!)»[65]65

Там же. Л. 13.

[Закрыть].

Сочиненную «автобиографию» Аверьянова сочла недостаточно остроумной, между тем это едва ли не единственный «документ» того времени, в котором, пусть в форме шаржа, представлен портрет поэтессы, дана живая характеристика ее облика:

«Я родилась 4 января 1905 года – и с тех самых пор, вот уже двадцать лет, – живу – и даже пишу стихи. Воспоминаний о детстве у меня никаких не осталось. Помню только, что еще совсем маленькой я слышала, как взрослые говорят о каком-то Курском Антоне. Я очень жалела почему-то этого Антона, и он представлялся мне худым и длинным, в заплатанной серой поддевке и больших валенках… А потом оказалось, что Курский Антон – просто-напросто яблоко. Так жестоко разбивает судьба первые детские грезы… Вероятно, с тех пор я и стала писать стихи. Сначала, как и Пушкин, плохие, а потом – хорошие. У меня сохранилась, кроме воспоминаний, – старая кукла – и я хорошо играю на органе. Читать я ужасно люблю (даже больше, чем мужа), и книги для меня – дороже конфект и пирожных. Читаю я на шести языках: на немецком, французском, английском, итальянском, испанском и русском. Хочу говорить на Смиренском, но пока еще не умею. Влюблена до безумия в тигра Дэзи – и всё жалованье мужа уходит в Зоологический сад. Отсюда – постоянные сцены ревности, ссоры и – недалекий развод. Что я буду тогда делать – не знаю, потому что Дэзи ни на одном из шести языков не говорит и жениться на мне вовсе не собирается. Большое влияние на меня оказали Е. Боратынский, Пушкин, Есенин и дядя Джон. Об Августе Рашковской я уж не говорю. Написано у меня две книги стихов: „Vox Humana“ и „Вторая Москва“. Хочу писать третью. Состою членом Всероссийского Союза писателей и поэтов, чего от себя не ожидала. Стихи мои печатались в газете „Смена“, „Лен<инградская> правда“, журнале „Ленинград“, „Красной газете“ утр. и веч., газ<ете> „Красная звезда“ и др.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.