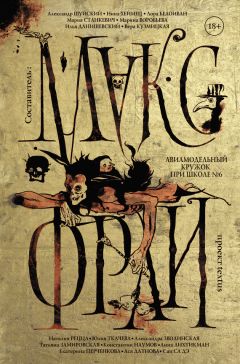

Текст книги "Авиамодельный кружок при школе № 6 (сборник)"

Автор книги: Макс Фрай

Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Екатерина Перченкова

Здесь нет ничего моего

Если бы теперь нас увидел посторонний человек, он непременно сочинил бы историю с хорошим концом. С тревожным сквозняком повсеместной печали: она заполняет воздух, как дым нашего костра; она необязательна и невесома, как последний десант одуванчиков в этом июле.

Два человека, мужчина и женщина, жгут письма на пустыре. Они еще молоды и определенно живы: конечно же, это хороший конец. Только писем жаль.

Нам – не жаль, да это и не письма вовсе.

Судебные иски приходят в обыкновенных бумажных конвертах. Их можно выкинуть, но все-таки лучше сжечь. Их бросают в почтовый ящик, отчаявшись застать адресата дома. Если оказываться дома как можно реже, можно дотянуть до истечения срока давности. Все так делают.

Мы с Доном смотрим друг на друга, не в силах поделить этот костер и этот пустырь. Один из нас успеет первым. Один из нас уже завтра или послезавтра в мельчайших деталях распишет, как мужчина и женщина жгут письма на пустыре, и дым стелется по траве, постаревшей раньше срока от большого солнца, и летит печальный одуванчиковый пух, темно-серый на фоне заката.

– У Долли умер кот, – говорит Дон.

– Мне жаль, – отвечаю. Неудобно, но я не помню, кто такая Долли.

– Сначала я думал, пускай умрет дедушка, – говорит Дон, и я понимаю, что он про свой сценарий, – но это шестнадцать плюс. Или даже восемнадцать. Я запутался в последнее время. У них все время умирают дедушки, даже у самых маленьких. Но считается, что до шестнадцати это их травмирует. В общем, дедушку трогать нельзя. Оставались собака или кот. А я люблю собак.

– И?

– Под двести исков студии. Один – лично мне, то есть нам с Фрэнком напополам. На пятьдесят тысяч. От одной бабушки. Бабушка верила нам, так верила, что даже не боялась оставить ребенка одного перед телевизором, а мы нанесли такую психологическую травму ее бесценной внучке, что она… ну, короче, она немножко поплакала.

– Зато теперь ты знаешь точную стоимость слезинки ребенка.

– Достоевский? Я думаю об этой бабушке. И о топоре тоже.

– Мне жаль, – говорю уже вполне искренне. – Я тоже получала личный иск. В шестом сезоне «Обыкновенных историй». Помнишь, мне было нужно, чтобы мама Крэйга уехала домой и проводила много времени с родственниками. Я решила, это потому, что дядюшку Джо отключили от аппарата… Похороны, семейный сбор, ясное дело. Какая все-таки мерзость.

– Какой-то гребаный дзен, – вздыхает Дон. – Не хочешь разориться – будь добр придумать длинную, очень длинную историю, в которой ни с кем ничего не происходит. Или происходит только хорошее. Сопли в сахаре. А кота, кстати, даже не показывали. Упомянули – и все.

– …Со мной завтра произойдет кое-что хорошее.

– Ну? – подбирается Дон.

– Ты не поверишь, – говорю я шепотом, словно кто-то способен подслушать и все испортить. – Тони Гонзалес согласился на интервью.

– Я никогда тебя ни о чем не просил, правда?

– Предположим. Взять у него автограф для тебя?

На кой черт мне его автограф. Возьми меня с собой.

Просьбу Дона я не могу выполнить при всем желании. Гонзалес согласился письменно ответить на мои вопросы и потом уточнить некоторые моменты по телефону. Он нигде не бывает и ни с кем не видится, ему некогда.

– Подружись с ним, – сказал шеф. – Подружись и выясни все. До мелочей. Сделай интервью для сайта. Возьми комментарий про какие-нибудь наши сериалы, если он их смотрит. Обещай ему все, что бы ни попросил. Ты можешь потом подать на меня в суд, но обещай ему даже… ну, ты понимаешь. Вы наверняка встретитесь лично. А ты молодая, симпатичная и неглупая девица. Можешь рассчитывать примерно на тридцать тысяч, если выиграешь суд. Больше у меня сейчас нет.

Без проблем, сказала я тогда, никакого суда. Он мне нравится. Даже если ему восемьдесят пять и у него вставная челюсть. Даже если у него бородавка на носу или ожог на пол-лица.

Тони Гонзалес – это псевдоним. Хорошо, что Тони, а не Антонио: у него есть слух. «Антонио Гонзалес» – легко теряется в титрах после окончания серии. «Тони Гонзалес» – отлично смотрится на обложке бестселлера.

Моя настоящая фамилия, – пишет он, – несколько неблагозвучна.

Я разглядываю прикрепленную к письму фотографию. Ему пятьдесят пять. Он бреется наголо. Худой, смуглый и кареглазый. Пуэрториканец, похоже. Очки в тонкой золоченой оправе. Ему очень пошла бы какая-нибудь оранжевая тибетская хламида.

Шеф прав. Если мы подружимся, Гонзалес вытащит нас из задницы. Если мы подружимся, он может дать мне разрешение переработать в сценарий его книгу. Его любую чертову книгу.

Тони Гонзалес – единственный человек в этом гребаном мире, не заплативший ни по одному предъявленному иску. Суд всегда оказывается на его стороне. Если он позволит мне – его фантастическая неприкосновенность распространится и на нас. Ослепительная аура его имени мгновенно вознесет нас на верхние строчки рейтингов. Если мы подружимся, может быть, он даст несколько советов – и я наконец пойму, как он это делает.

У меня на стене висит фотография с прошлого Рождества в офисе. Мы счастливые и пьяные, нас четырнадцать человек. А шеф попросил написать Гонзалесу именно меня.

Я лучше всех них.

Ну, или я просто молодая, симпатичная и неглупая девица.

Какая разница. Я все равно лучше.

Шеф наткнулся на заметку о нем в каком-то дайджесте и сказал: «Клэр, ты посмотри. Это же ангел какой-то. Вот он-то нам и нужен».

Существование в сегодняшнем мире литературы, кино и живописи представляется мне абсолютной загадкой. Писатель, и сценарист, и художник должен служить нравственным ориентиром и примером для подражания – как в жизни, так и в работе. Писатель должен быть вегетарианцем, или спортсменом, или аскетическим практиком. Он должен жертвовать на благотворительность и посещать учебные заведения для детей с ограниченными возможностями. Должен сочинять безболезненные нравоучительные сюжеты. Иначе кто-нибудь расстроится, возмутится и подаст в суд. В последние годы, выплачивая компенсации за моральный ущерб, разорился уже не один десяток издательств и студий.

Мир (говоря «мир», читаешь «суд») ловил Гонзалеса, но никак не мог поймать: он уворачивался легко и бескровно, потому что был чудовищно умен. Он мог бы взять этот наш шарик и покрутить на пальце. Ну, или не на пальце: двадцать один плюс, трансляция только по кабельному. Он мог бы получить весь мир целиком на блюдечке с голубой каемочкой. А вместо этого жил уединенно, ни с кем не общался, получил еще два образования помимо основного медицинского, – философское и юридическое. Гонорары жертвовал на именные стипендии для студентов-медиков, сам привык довольствоваться малым. В этом есть намек на высшую справедливость: честно говоря, меня успокаивает, что мечты всегда сбываются не у тех людей. Было бы очень плохо, если бы возможность завоевать мир получил именно тот человек, которому мечтается о ней.

Хорошо, вряд ли ангел, но все равно практически монах. Я читаю его ответы на вопросы. Младший из шестерых детей в семье, все мальчики, пятерых уже нет в живых. Единственный из братьев, никогда не состоявший в банде, мечтавший стать врачом. Спинальный хирург. Давно не практикует, так и пишет: «по не зависящим от меня причинам». Очки? Что-то с глазами? Или с руками? Или он все же хоть раз в жизни проиграл суд и был лишен практики? Шахматист. Любит баскетбол. Вредных привычек нет. Скорее агностик. Скорее консерватор. Скорее республиканец. Хотел бы обыкновенную семью: жену и двоих детей. Но в его возрасте уже поздно хотеть.

Я бы поспорила.

Многие невинные вопросы могут дать повод к разговору о личном, вот я и спрашиваю его обо всем, что приходит в голову.

«Опишите обстановку комнаты, в которой проводите больше всего времени?»

Кровать, письменный стол, стул, комод, – пишет он.

«Где бы вы больше всего хотели побывать?»

В Голландии, – пишет. Надо же, какая маленькая мечта. Без всяких Эверестов и джунглей Амазонки. Очень человеческая, выполнимая проще простого, но почему-то недосягаемая. Впрочем, ответ ясен: Голландия Тони Гонзалеса менее важна, чем стипендия какого-нибудь студента. А я уже написала ему, что хотела бы увидеть водопад Анхель. Стыдно как…

А вдруг и правда ангел.

Разговаривать с Гонзалесом по телефону удивительно легко. У него ровный и сильный голос профессионального лектора, доброжелательные интонации.

Входящие за мой счет. Я никогда так не делаю: это неприлично, если тебе не шестнадцать и ты звонишь не родителям. Но речь идет, – напоминаю себе, – о студентах-медиках. Он экономит каждый цент ради их стипендий.

Я спрашиваю: почему ты так странно назвал книгу – «Здесь нет ничего моего»?

Это была первая книга Гонзалеса, которую я купила. Длинная и очень увлекательная история молодого ординатора больницы Джона Хопкинса. История, в которой с героем происходит много странных, интересных, а самое важное – совершенно неподсудных вещей.

Это была шутка, – говорит Тони, – плохая шутка. Эту фразу я слышал от матери каждый раз, когда говорил «моя сумка» или «моя кровать». «Здесь нет ничего твоего». Мне хотелось, чтобы она увидела обложку и испугалась. Или почувствовала себя неловко. Если бы я мог при этом видеть ее лицо…

– Ты не видел?

– Она умерла за неделю до выхода книги.

– Мне жаль.

– Мне тоже. Она была хорошей матерью. Я был неправ.

У него не приходится просить советов: он раздает их щедро, не задумываясь. Например, мне нужно, чтобы у одного мальчика («Семейка Рутберри, второй сезон») за летние каникулы совершенно изменилась жизнь, и осенью он вернулся в школу совсем другим. С единственным условием: чтобы это не была автомобильная авария. «Он попал в аварию, долго лежал в больнице и многое понял» – такой же штамп, как «Она упала с лестницы, потеряла ребенка и память». Такими темпами мы скоро превратимся в мексиканцев…

– Например, – говорит Тони, – он стал донором костного мозга для своего родственника. Единственным подходящим донором. Это очень больно. И очень меняет жизнь, особенно если речь о молодом человеке. Боль и мысли о смерти вообще довольно быстро меняют жизнь. А родственник выздоровеет – и вся история в целом не травмирует зрителей.

Тони говорит: мир состоит из врачей и полицейских, усвой это. Из тех людей, с которыми многое может случиться – и сценаристу за это ничего не будет. Со всеми остальными – практически без шансов.

Есть миллион способов сделать человеку больно, оставив его в живых, – говорит Тони. – И чуть меньше, но тоже вполне достаточно способов сделать ему очень, очень больно, не причиняя существенного вреда. Если ты в своем сюжете немножко потрогаешь душу человека, на тебя подадут в суд. Так вот, оставь души в покое: у них есть тела.

Дети чувствительнее к боли, чем взрослые, – говорит Тони. – Но они быстрее забывают.

Мы живем обдолбанными, – говорит Тони. – Нам невыносимо больно каждую секунду от рождения до смерти, но эндорфины заглушают боль. Учись, пока я жив. Если хочешь, я надиктую тебе пару десятков сценариев, об которые адвокаты только обломают зубы. Я знаю, что не хочешь. Ты сама. У тебя есть все шансы. Ты давным-давно могла бы написать собственный сценарий с нуля. Попробуй пообщаться с врачами и полицейскими. Очень просто. Приходишь в участок, спрашиваешь: «Кто у вас работает в отделе убийств? Мне нужна консультация, я пишу книгу». Ты им понравишься. У тебя хороший голос. Можешь прислать мне свою фотографию?

Похоже, мы и правда подружились с Гонзалесом.

Я совсем не хочу его увидеть, мне и так слишком часто бывает больно. Мы просто разговариваем.

Я пишу стихи. Никогда не писала, и вдруг. Не знаю, хорошие или плохие. В старших классах я все время резала себе руки. Хочется снова.

Я сплю с Доном. Он думает, что я выйду за него замуж. На самом деле мне страшно спать одной.

Если бы моя мама знала, то сказала бы, что я должна подать на Тони Гонзалеса в суд.

…Тони говорит: человеческое восприятие подчинено закономерностям. Эвтаназия не возмущает никого, кроме религиозных фанатиков. Ты понимаешь, о чем я? Если тебе нужно убить героя, не делай это внезапно. Его смерть должна стать избавлением от мучительной жизни, и тогда зритель примет это. Когда герой внезапно погибает, зритель возмущен и подает в суд. Когда герой долго мучится, зритель чувствует облегчение от его смерти.

Запомни, Клэр. Ты можешь издеваться над ними сколько угодно. Мучить так, чтобы черти в аду завидовали твоей фантазии. Но убивай мягко. Так, чтобы в момент смерти раздавался облегченный выдох зрителя. Или, если хочешь, облегченный выдох бога.

Иногда я думаю, что все эти адвокаты не так уж неправы. Может быть, совсем не плохо, что мы живем как будто завернутые в пленку с пупырышками, или в вату, или погруженные в вязкий гель. Мы так легко делаем друг другу больно. Невероятно легко. Человек – существо, заслуживающее одиночной камеры.

– Я согласен, – наконец говорит Тони. – Мы с тобой еще немного поговорим – и я подпишу все, чего хочет твой шеф. Только я сам выберу книгу. И буду консультантом. Я знаю, как студии экономят на консультантах: мне за это ничего не нужно. Благотворительность, как обычно. Но давай поговорим еще. Я должен быть уверен.

– Кажется, – получилось, – говорю я шефу. – Ты не представляешь, что с тебя будет причитаться, когда все сложится. Я уже знаю, что все будет хорошо. Просто жду момента.

– Не тяни резину, – вздыхает он. – Если нас продать на органы всей студией, плюс продать всю недвижимость, плюс офис, плюс страховку – это не особенно поможет: мы уже должны всем и каждому. Как можно скорее, ты меня поняла?

Человек мучитель и мученик, – говорит Тони Гонзалес. – Ты всегда как будто оказываешься на месте того, кому причиняешь боль. Ты делаешь это, чтобы у твоей собственной боли ненадолго появился друг. Эта тварь чудовищно одинока.

– Мне жаль, – привычно говорю я.

– Я тоже всегда так говорил, – соглашается Тони. – Нечеловечески честные слова. Ведь правда жаль. Я произносил это тридцать четыре раза.

Он все и всегда подсчитывает. Довольно безобидное чудачество, если вспомнить других писателей.

Я подхожу к шефу, чтобы торжественно возвестить: он согласен!

Спрашиваю: скажи, ты знаком с губернатором?

Шеф хватается за голову.

– Твою мать! – говорит он беспомощно. – В смысле мою мать! Конец года. У меня вон кредиторы за дверью в очереди стоят. Премии. Выплаты. Ну, ты знаешь. Но я все сделаю. Я обещал. Что он хочет? Постоянную стипендию для кого-то? Спецпрограмму для интернов? Новые учебники?

Когда я говорю: «Чтобы ему заменили смертную казнь на пожизненное», шеф, кажется, даже рад.

Екатерина Перченкова

Большая жизнь Дугласа Фогерти

Все вокруг были безумцы, художники и поэты, а Дуг оказался фантастически (в нашем-то доме) нормален.

Взять хотя бы его утренние пробежки.

Приглядеться хотя бы к его вычищенным тупоносым ботинкам.

И как он ходил и разговаривал, как размахивал загорелыми руками: у меня есть фотография, где Дуг спорит с кем-то возле лодочной станции, одетый в светло-серую футболку и белые брюки, а вокруг небо и пляжный песок. Я кое-что подправил, задрал контраст – и получился ангелический, страшный, сияющий Дуглас, состоящий из головы с ореолом выгоревших волос, длинной шеи и парящих в воздухе отдельных рук. Потом я врал, что снимок был на пленке, что единственный отпечаток Дуг забрал и подарил кому-то, а пленка давно потерялась, и что я ничего не делал, просто увидел и сфотографировал; в общем, что Дуглас был именно такой.

Он был тощий, сутулый и совершенно обыкновенный.

И еще у него была астма. Мы выкинули ковры и покрывала, а Лиза купила циновки и бамбуковые жалюзи, но он часто возвращался с улицы потрепанный и поблекший, как будто его изнутри немного подъела моль.

Дуглас Фогерти был абсолютный, эталонный идиот. В том смысле, что совершенно нормальный человек. Обыватель. Пацан. Он хотел красную машину, потому что это круто; хотел здоровый бицепс, внушительный трицепс, кубики на прессе и фактурную голень. Бегал по утрам, потому что тягать железо не позволяла дыхалка, но Дуг надеялся, что на побережье все пройдет – и вот тогда он всем покажет. Хотел Мэгги Райс, потому что у нее были сиськи четвертого размера и соответствующего объема задница (я был женат пятнадцать лет, но так и не понял, что там с размерами задницы: какими буквами и цифрами его обозначают в магазинах нижнего белья).

Дуглас Фогерти вел дневник, писал стихи и рисовал картинки шариковой ручкой на офисной бумаге.

Я смеялся, Дуг, я ржал как лошадь, когда в последний раз пересматривал твоих шариковых баб с несимметричными буферами и ногами разной длины, когда перечитывал стихи, которыми ты надеялся растопить ледяное сердце Мэгги Райс, надежно укрытое силиконовой броней; я плакал, Дуг, когда сжег всю эту дрянь в песчаной яме за причалом, когда вспоминал, какой ты перекошенный и неуклюжий, и что руки у тебя как у девчонки, и что ты дурак, и как ты сидел у меня в комнате на полу и делал вид, что все понимаешь.

Я был худшим отцом на свете.

Марк пошел со мной в поход и принес домой полный нос соплей, его лихорадило и болела голова, и Грейс тут же решила, что это менингит. Или полиомиелит. Или еще какой-то смертельный – ит, который целиком и полностью моя вина. Она жаловалась на меня соседям, подругам и таким же чокнутым мамашам на форуме, в котором залипала каждый вечер. Через два дня Марк хотел курицу, маринованную кукурузу и в школу, и Грейс всякому встречному преподносила его выздоровление как чудо и промысел божий.

Он упал с велосипеда и ободрал локоть. Потому что он был последний в школе, кто еще не научился кататься на велосипеде, а будь воля матери – она усадила бы его в инвалидную коляску и пристегнула ремнем – так ведь безопасно. «Он мог погибнуть! – кричала Грейс, когда я привел его домой с прилепленной к локтю бумажной салфеткой. – А если бы он ударился головой?»

Мы прожили по отдельности (я сам по себе, а Марк с матерью) ровно тридцать семь дней, когда его сбила машина. На нем были шлем и наколенники, скейт он нес под мышкой (она разрешила ему скейт, потому что мы разошлись, и он расстроился), а Грейс крепко держала его за руку, но вот эта машина – и Марка нет, а у Грейс только разбиты колени и подбородок. Некоторое время потом не помню. Я пил; по собственным меркам немного, но каждый день.

И после этого вдруг начал проявляться наш дом. Я сдал нашу бывшую спальню Лизе и Дереку, хорошим ребятам: от них пахло индийскими благовониями, и оба они были худые и коричневые, как будто вырезанные из сандалового дерева. Комнату Марка сдал Трише, тоже хорошей девушке: она никому не мешала и все время сидела в интернете. А Дуглас Фогерти появился потом. Он был, кажется, младшим братом школьного товарища Дерека, попал в какую-то мутную историю, в общем, ему негде было жить. И тогда мы с Дереком вынесли из гардеробной тумбочку и сняли вешалки, а взамен притащили тахту и журнальный стол. В конце концов там было окно, так что гардеробная вполне могла считаться за отдельную комнату.

Я любил их. Они меня не трогали почем зря и не мешались. Дерек возился то в гараже, то в душе, усовершенствовал то краны, то сливы, то антенну на крыше. Лиза приносила целые сантаклаусовские мешки мелочей: какие-то свои чашки, какие-то квадратные японские блюдца, подсвечники, циновки, и так радовалась всей этой ерунде, что я тоже радовался за компанию. Триша неистово хотела замуж за француза, поэтому проверяла на мне свои кулинарные способности и даже ходила со мной по магазинам: французы ведь очень экономные люди, так что и ей надо было научиться. Два француза были уже отбракованы, и оба раза мы с Тришей неплохо посидели до утра на импровизированных поминках по ее личной жизни.

Дуглас был другой, он мешался.

Ему было тесно и неуютно в бывшей гардеробной.

Ему было не по себе при Дереке, Лизе и Трише. Это получалось само собой. Я знал, что Дерек занимается йогой, Лиза фермерская дочка, а Триша наследная владелица автозаправки в бегах. Но когда появлялся Дуглас Фогерти с растрепанными волосами, облупленным от непривычного солнца носом и своей щенячьей ухмылкой, все сразу вспоминали, что Дерек дизайнер, что Лиза ведет колонку в журнале, что о рассказах Триши хорошо отзывалась то ли Санди, то ли Мэнди, черт ее знает, короче, эта, которую сейчас повсюду продают в голубых обложках; а вот Дуглас – никто. Такой улыбчивый простачок, скорее симпатичный, но все равно дурак, которому сначала не хватило ума окончить колледж, а потом не хватило сноровки хоть как-нибудь устроиться.

Дуг был не только глуповат и неудачлив. Если бы мне надо было охарактеризовать его в пару слов – я сказал бы «феноменальная бездарность».

Восемь лет из моих детства и юности сожрала художественная школа мисс Плятцидевски, выжившей из ума полячки, бравшей за занятия такие гроши, что мать моя не утерпела: одержимая игрой под названием «урвать подешевле», она запихнула меня в эту чертову школу – и я все эти чертовы восемь лет размазывал по бумаге акварель и темперу, подыхая от скуки. Я до сих пор иногда рисую: потому же, почему другие люди грызут ногти или ковыряются в ушах. И вот Дуглас появился на пороге моей комнаты с бумажным ворохом в руках и сообщением, что ему скучно и что он хочет показать мне свои рисунки.

В мечтах Дуг видел себя по меньшей мере Борисом Вальехо. Он старательно выводил на тонкой бумаге мускулистых девиц в доспехах – доспехи прикрывали только стратегически неприличные места, а мускулы были нелепо и очень выпукло прорисованы там, где по его представлению они должны находиться. Он рисовал лошадей, драконов, спортивные автомобили и детей. Дуглас Фогерти бросил колледж ради художественной школы и проучился два с половиной года. Серьезно. Нет, конечно, из колледжа его скорее всего выгнали за непроходимую тупость, но рисовать он действительно учился – упорно и старательно, изводя всю бумагу, карандаши и шариковые ручки, которые находил вокруг; и действительно ходил в эту свою школу два с половиной года, не пропустив ни занятия. Глядя на даты (всякий его рисунок был украшен старательно выведенной датой и замысловато соединенными буквами DF), я обнаружил, что сегодняшние и двухлетней давности рисунки не отличаются ничем. Те же беспомощные грудастые тетки с вывихнутыми локтями и подобием варежек вместо кистей рук – Дуг не умел рисовать пальцы. Те же кривоногие лошади, плоские машины и перекособоченные чашки в натюрмортах. Он, видимо, понимал, что ничего не получается, но из последних сил надеялся, что я обнаружу в его мазне что-нибудь интересное. И я обнаружил, конечно. Точнее сделал вид. Этим я купил Дугласа с потрохами.

Я хотел завести собаку – наверное лабрадора, чтобы сидел у меня в комнате на полу, тыкался носом в колени, таскал в зубах палки и приносил на лапах пляжный песок, недолго хотел, ровно тридцать семь дней после развода. А теперь у меня каждый вечер сидел Дуглас Фогерти и нес потрясающую околесицу. Дуг был чем-то средним между дыркой в зубе и колыбельной, он раздражал и успокаивал одновременно, и думать о нем как о настоящем человеке было сложно. Всех людей, похожих на Дугласа, я выкинул из своей жизни ко всем чертям. Уже лет двадцать как. Потому что бестолковые существа. И то, что с одними мы вместе ходили в школу, а с другими жили по соседству, их не оправдывает.

Однажды я подумал, что он – симпатичная обезьяна. Стало неприятно. Пускай уж лучше лабрадор.

Дуг писал стихи. Для своей силиконовой Мэгги. Он читал их мне, а я делал вид, что слушал, а иногда даже слушал всерьез: это было смешно. Стыдно, но все равно смешно. Как-то раз, ухохотавшись про себя вдоволь над очередными «фиалковыми глазами», я прочел ему сто тридцатый сонет Шекспира, и Дуг спросил… Серьезно, он спросил: «А чем у меня хуже?»

Однажды я сидел у себя за письменным столом, выпив лишнего и решая, стоит ли в таком виде показываться в гостиной; взял карандаш, ручку, ластик и стал рисовать, стыдно признаться, голую девицу верхом на драконе. Это Дуг меня попутал. Девица вышла никакая, словно привычно срисованная из анатомической хрестоматии, а на драконе я оторвался, как не отрывался давно (подцепил когда-то это словечко у сына, точней ведь не скажешь), вымучивая и блики на чешуе, и глаза, и когти, но стараясь, чтобы дракон казался нарисованным небрежно и быстро. К вечеру я был трезв, опустошен, испачкан потекшим стержнем и доволен жизнью. К вечеру я уже точно знал, что и как буду делать дальше.

Все свободное время я стану жить так, как если бы я был Дугласом Фогерти – двадцатидвухлетним беззаботным балбесом. Точнее – так, как если бы Дуг был мной, если бы в его тощую, лохматую и безмозглую оболочку запихнуть все, чему меня научили университет, ранняя женитьба, здоровенная библиотека, скучный камень на могиле Марка, гипертония и психоаналитик.

Я завел дневник: файл, который назвал буквами DF, и писал туда все, что написал бы Дуг, если б был мной. Я рисовал все, что он нарисовал бы, если бы на самом деле умел (у Дугласа был бумажный дневник, я нашел его, открыл посередине и прочитал, как он дрочил в гараже, представляя какую-то Пэм; на два предложения было пятнадцать ошибок. Я должен был сжечь дневник, но вместо этого пошел и выкинул его в мусорный бак на соседней улице. Сейчас говорю – и на Страшном суде скажу: эта позорная тетрадка бесповоротно избавила меня от чувства вины).

Через несколько месяцев в моем дневнике было триста с лишним страниц, а рисунки не помещались под кроватью.

Голых баб и драконов я не рисовал уже давно. Если бы Дуглас Фогерти был мной, то он не появлялся бы дома, проводя все время на побережье. Он раньше не видел океана. Если бы Дуг был мной, он любил бы Рокуэлла Кента: горизонтальную воду и вертикальные небеса. Наверное, купил бы цветную тушь. Я рисовал тушью, по крайней мере: на мокрой бумаге, на крафте и на картонных обрезках, остававшихся после дизайнерских экспериментов Дерека.

Я открыл дневник и прочитал с первой до последней страницы.

Там был настоящий Дуглас Фогерти, а не то ходячее недоразумение, которое я видел каждый день. Не знаю, как этого парня создавал Господь, но у меня получилось лучше.

Это была книга – и хорошая, кажется, книга. И я никому, ни-ко-му не мог это показать.

Даже Дугласу.

А хотелось нестерпимо.

Весь неприкосновенный запас, четыре упаковки ксанакса, в бутылку виски.

Я взял эту несчастную бутылку и пошел к Дугласу, пнул дверь и позвал его пошляться по берегу. Он послушно подскочил и сорвался за мной, правда что ли – как собака. И я вспомнил, как давным-давно прочитал в газете, что ветеринары усыпляют собак отвратительным препаратом: они мучительно задыхаются и не могут пошевелиться, а хозяину кажется, что собака заснула. И сказал Дугласу, что у меня весь день болит сердце, поэтому я сегодня не пью. Он хлопнул меня по плечу, пробормотал что-то вроде «не вешай нос» и присосался к бутылке. На виски у него никогда не хватало денег, Дуг покупал только дешевое пиво, зато целыми упаковками, которые занимали половину холодильника.

Мы ходили полчаса, не больше, и Дуг нес что-то про мотоцикл, который купил бы, если бы нормально зарабатывал, потом начал напевать дрянную песенку, его уже хорошо развезло, потом задумался и спросил: тебе никогда не хотелось уснуть в лодке?

Он впервые сказал то, что мог бы сказать Дерек. Или Триша. Или я.

Это смерть в нем сказала.

Я повел его на лодочную станцию, уже закрытую к ночи. Дуг не помещался в лодке лежа, но я снял фанерную банку, и места стало больше.

– Я нажрался, – печально констатировал Дуг и закрыл глаза.

И ничего больше не говорил.

Вернувшись домой, я вошел в его комнату и по-настоящему убил ненастоящего Дугласа Фогерти. До утра в моем распоряжении были его ноутбук, рисунки, пара блокнотов, пароли от почтового ящика и блога, содержимое карманов курток и джинсов. На рассвете я растолкал Дерека и сказал, что у меня пропали лекарства и что Дуг не ночевал дома. К тому времени, когда на лодочную станцию приехала полиция, он остался только в двух ипостасях: остывающее тело в белой рубашке и парусиновых штанах (не хочу знать, уснул он ангельским сном или захлебнулся собственной рвотой, ненастоящий придурочный Дуг, спящий в деревянной колыбели, в океанской летучей гробнице) – и трехсотстраничный файл в моем компьютере. И еще рисунки, но они, конечно, не главное: разве что для полноты картины.

Следующие два месяца я вытаскивал из небытия настоящего Дугласа Фогерти.

Ненастоящий помогал мне. Он, несмотря на туповатость и постоянную ухмылку, оказался парнем необщительным: с кем-то тусовался на пирсе и выпивал, клеил каких-то девиц, но никто ничего о нем толком не знал. У него хватило ума (а точнее инстинкта человека, над которым часто смеются) не показывать этим девицам свои стихи и рисунки и не писать им писем, в которых была бы очевидна его убийственная безграмотность. У него не хватило ума – и это был поистине подарок от мертвого Дуга – вести блог в публичном доступе. Не догадался снять галочку в установках – и никто не видит вот этого: «У Джонса пиво неочинь», «Хотел бы я занятся дайвенгом», «Почему меня никто не коментит?»

Я все это дерьмо отредактировал: заменил на свой дневник, то есть на дневник настоящего Дугласа, оставив от прежнего хозяина только несколько фотографий. И снял галочку, разрешая всем желающим смотреть на Дугласа Фогерти. Желающие вскоре должны были найтись.

Я не заходил на эту страницу долго, очень долго, пока однажды посреди ночи ко мне не вломилась пьяная, рыдающая взахлеб Триша и не призналась, что полюбила Дугласа с первого взгляда, но он был такой странный человек, совсем не от мира сего, что не получилось даже нормально поговорить, а теперь его нет, и жизнь кончена. Ей, стало быть, попался в сети блог Дугласа, а Триша у нас очень умная истеричка. Через пару недель она дала интервью какому-то сетевому журналу, а Лиза подсуетилась и опубликовала свои воспоминания о Дугласе в журнале бумажном, уважаемом и очень андерграундном.

Книга – двести двадцать записей блога уместились в триста семьдесят страниц – вышла скоро, и Дуглас на обложке был неожиданно впечатляющий, с той самой моей фотографии. Написанные моей рукой даты и буквы DF в углу нескольких попавших в книгу рисунков были неотличимы от оригинала. Какие-то дуры затеяли носить на лодочную станцию и к нам под ворота гаража свечи в стеклянных банках, цветы и бумажные кораблики. Тришу иногда узнавали на улице. Я отказывался говорить про Дугласа, и все воображали, что понимают меня.

А знаешь, Дуг, я бы тоже дал интервью.

Я бы рассказал все, о чем мы с тобой болтали.

Я не очень хорошо понимаю, что имею в виду, говоря «ты».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?