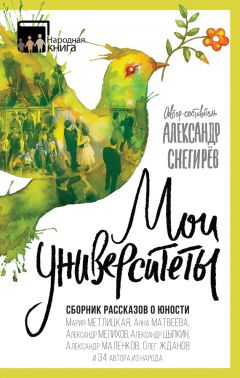

Текст книги "Мои университеты. Сборник рассказов о юности"

Автор книги: Мария Метлицкая

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Олег Жданов (Москва)

Кентавр

В студенческие годы я работал в библиотеке МГУ. Платили неплохо и вовремя. По стране шла перестройка, а у нас раз в две недели бывали «заказы». Помните такую штуку? На отдел выдавали продуктовый набор и его распределяли между сотрудниками: кусок сыра, сгущенка, банка красной икры, бутылка советского шампанского, банка ветчины. Но это лишь воспоминание. Интрига не в этом. Работало там странное существо, приблизительно мужского пола, по кличке Кентавр. Несуразное, нескладное и фантастически эрудированное. Иногда казалось, что он прочел все книги фондов МГУ, причем прочел на всех языках, окончил все факультеты и отделения крупнейших университетов мира. Растрепанные седые волосы, узкие плечи, сутулость, при этом массивные ноги, ступни, наверное, сорок седьмого размера. За такое строение организма кто-то и прозвал его Кентавром. А еще у него были потрясающее чувство юмора, чувство собственного достоинства и способность к созданию афоризмов. Я записывал их за ним, особенно когда он выдавал шедевры по нескольку раз в день, и в эхе хохота становилось ясно, что всего не запомнить. Буквально вчера я нашел эти записи. Насладился от души и позвонил теперешнему доктору наук, а тогда – моему напарнику по работе в хранилище. Оказалось, что кроме меня и после меня записи афоризмов и ситуаций с Кентавром тоже велись. Теперь есть целый архив. Жив ли сам Кентавр – неизвестно. Сколько ему было тогда лет – совершенно непонятно. Говорят, однажды он просто и неожиданно уволился и исчез. Вот некоторые эпизоды из этого вновь обретенного архива.

Эпизод 1– У вас есть что-то по физике твердого тела?

– Насколько твердого?

– Шутите?

– Нет, уточняю…

– Просто у нас так предмет называется ФТТ (физика твердого тела) …

– Да, я понимаю, просто поставьте себя на мое место. Подходит человек и без «здрасте» спрашивает, есть ли у меня физика твердого тела? Ну, есть связь между атомами золота в коронке на нижней челюсти. Подойдет?

Эпизод 2– Здравствуйте, у меня сессия.

– Очень приятно, а у меня гастрит, простатит и повышенное внутричерепное давление.

– Мне нужна книга на ночь…

– Почасовая оплата, направо по коридору…

– Не понял, у меня же абонемент.

– Ну, хорошо, здесь выбирать будете или сразу домой привезти?

– А так разве можно?

– О-о-о, с нашими чего только не делали… А уж домой привезти – плевое дело!

Эпизод 3– Мне нужна книга об электродвигателях.

– И мне…

– В смысле?

– Хочу пылесос переделать, а то он у меня бензиновый…

– Так, а что с книгой?

– Все на руках. Могу предложить труды Теслы.

– Кого?

– А, ну тогда есть «Юный электрик». Принести?

Эпизод 4– Есть что-нибудь автобиографическое?

– Я еще не писал. Надо?

– Я же про ученых.

– Я очень ученый…

– Даже не знаю, что вам ответить.

– Завтра приходите, покажу первые наброски…

– Наброски чего, простите?

– Чего-чего. Чего-нибудь автобиографического…

Эпизод 5– Мне нужна книга, которая перевернет мою судьбу.

– Библию уже читали?

– Я вообще-то про бизнес.

– А-а-а-а. Вот кто, оказывается, судьбы переворачивает. Тогда могу предложить «Работы по теории относительности» Альберта Эйнштейна.

– Вам скучно? Издеваетесь?

– Не издеваюсь, но уже скучно. У Эйнштейна есть еще книга по теории управления яхтой, мне кажется, успешному бизнесмену это необходимо знать.

– Я пока начинающий.

– Ну, тогда вот: Адам Смит «Исследования о природе и причинах богатства народов».

– Она же написана в конце XVIII века?

– А думаете, что-то изменилось?

Эпизод 6– Послушайте, мне срочно нужно что-то про теорию маркетинга.

– Теория рынка… сейчас посмотрю…

– Какого рынка? Вы вообще знаете, что такое маркетинг?

– Я? Нет. Подскажите!

– Это искусство стратегии воздействия на потребительский спрос.

– Где?

– На рынке! Ой…

– Ну вот, видите, я же говорил… Теория рынка. Только и до Рождества на рынке нужна была практика, а не теория! Латынь штука нужная…

– Кто?

– О своем я… Не обращайте внимания.

Эпизод 7– А есть что-то про пирамиду Маслоу?

– Ну, что-то есть, наверное, но о пирамидах Хеопса и Хефрена более интересно написано…

– А это тоже про потребности?

– Да. Про вечные.

– А Маслоу?

– Фигня. Попытка оправдаться…

Эпизод 8– Посоветуйте что-то легкое, но вразумительное.

– Про Алигьери слышали?

– Нет. Рекомендуете?

– У него есть одна вразумительная комедия. Я бы даже сказал, божественная.

– Современный автор?

– Более чем…

Эпизод 9– Энергоносители есть?

– У меня? Есть. Бутерброды взял из дома.

– Смешно. Мне нужно что-то почитать, про нефть, солнечную энергию.

– Так про что конкретно?

– А что сейчас дороже?

– Время…

Эпизод 10– Мне нужно что-то фундаментальное, чтобы уже больше ничего не читать…

– Откровения Иоанна Богослова…

– Нет, а что еще?

– «1984».

– А поновее?

– Есть Уголовный кодекс. Редакция этого года.

Эпизод 11– У меня завтра экзамен, мне надо все выучить по-быстрому.

– Чего изволите? Скорочтение? Тренировки мозга? Компромат?

– А компромат тут при чем?

– Компроматом на некоторых профессоров являются их собственные книги и монографии. Кому сдаете?

Эпизод 12– Послушайте, а есть краткое изложение… ээээ…

– Краткое изложение чего?

– Да, видимо, всего…

– Есть, конечно…

– Правда?

– Да. Вот, например, о Льве Толстом: 1828 – 1910…

Ольга Янт (Арнсберг, Германия)

Под чужими небесами

Солнца свет и моря пятна,

Мир неясный, непонятный,

Я иду одна куда-то,

То стремглав, то виновато,

Шепот голосов невнятный,

Я иду вперед…

Через полуоткрытое окно второго этажа в крошечную аудиторию проникали лучи беззастенчивого испанского солнца и тотчас отправлялись в свое увлекательное путешествие. Один из них беззаботно бродил по белой стене, с любопытством прикасался ко всем бугоркам и неровностям, с детской поспешностью увлекаясь все новыми и новыми островками.

Я сидела за одним из университетских столиков в аудитории, которая никому более не могла понадобиться в столь ранний час, и рассеянно слушала убаюкивающий голос Хулии, преподавателя старейшего испанского университета. Своим глухим теплым голосом, напоминающим колыхание моря, Хулия вещала о манускриптах, о документах, созданных еще до изобретения книгопечатания, о бумаге, на которой они были написаны. И на спокойном мудром лице лектора то и дело проскальзывала едва уловимая улыбка удовольствия. Было очевидно, что Хулия обожала свое дело. «Удивительно, – думалось мне, – есть же на свете люди, способные с таким самозабвением рассказывать о манускриптах в десять часов утра!» Своей преданностью делу Хулия мне определенно нравилась. Нужно заметить, что эти десять часов утра в испанской аудитории ощущались совсем не так, как десять часов в российской, и даже не как восемь, а скорее, как наших шесть или семь утра. Испанская жизнь достигает пика оживления в ночные часы, а в утренние замирает. В десять часов утра Испания спит.

Оторвавшись от мудрого лица Хулии, я взглянула на Марию, сидевшую рядом. В ее облике читалось явное несогласие с позицией преподавателя. Гримаска недовольства не искажала красивые черты лица Марии. Ее точеный профиль казался идеальным: испанский разрез огромных темных глаз, красивый гордый нос, чувственная линия губ, длинные прямые волосы, строго собранные в пучок, – все это было таким испанским: страстным, колоритным. Мария заключала в себе какую-то огненную порывистость, скрытую силу, темперамент, которые всегда восхищали меня в испанцах. Мы были подругами. Перехватив мой взгляд, Мария прочитала в нем то, что ей хотелось прочесть: подтверждение своему несогласию с Хулией. «Хулия, – проговорила Мария, громко и категорично, не поднимая руки, не вставая с места, – Хулия, ты знаешь, я думаю, ты не права. По-моему, ты сильно преувеличиваешь роль монастырей в хранении манускриптов». Меня, русскую девушку, передернуло от такой фамильярности. Как будто бы Хулии было лет двадцать пять, а не в два раза больше; как будто бы она была студенткой, а не уважаемым преподавателем. Мое недавно обретенное испанское «я» недовольно шикнуло на свою русскую половину. Для испанцев такая форма общения была вполне уместной.

Выслушав возражения Марии, Хулия улыбнулась всем лицом. В ее темных глазах, обрамленных паутинками морщинок, не выразилось ни тени неудовольствия. Она принялась объяснять искренне и просто, как объясняют детям. Ее голос источал безграничное спокойствие. Сбившаяся с курса лекция постепенно возвращалась в свое прежнее русло.

Оторвав взгляд от конспекта, который по старинке вела на бумаге, я рассеянно огляделась. Студенческое сообщество, собранное в этой крошечной аудитории, было на удивление разномастным. Как будто какой-то шутник вытаскивал имена, как карты из колоды, наобум, рубашками вверх. И потому оказались зажатыми в чьей-то руке пики и трефы, бубны и червы, двойки и дамы, десятки и короли. Лишенное логики переплетение человеческих миров. Тут была черноволосая испанка Лурдес, без тени неловкости сообщившая на какой-то совместной вечеринке о том, что сделала пять абортов. И где-то рядом сидела белокурая парижанка Инес, голубоглазая и наивная, как дитя, выросшая в семье радикальных католиков, веровавшая в таинство брака и считавшая детей даром божьим. Бородатый черноволосый грек Хуан Мануэль, родившийся в Испании, крупный, напоминавший Хагрида. Он утверждал, что ни за что не женится, потому что не способен прожить вместе с девушкой и месяца. В то время как моя подруга Мария готовилась к свадьбе. Цветина, приехавшая из Болгарии, кивала в знак отказа и качала готовой в знак согласия. Японка Мигуми отвешивала поклоны по любому поводу. Немец Свен купался раз в неделю, в то время как каталонка Ана принимала душ минимум два раза в день. Американец Ден верил в то, что время движется в обратном направлении и что наше будущее мы уже прожили и храним о нем какие-то смутные воспоминания. Хуан Мануэль заверял его, что настоящее определяет будущее. И это была лишь вершина айсберга. Различия начинались с решения бытовых вопросов и заканчивались глубинными мировоззренческими. Казалось бы, эти люди друг друга и слушать не станут, но под палящим солнцем Испании они вступали в самые невероятные диалоги. И все же они как будто застряли в своих мирах и продолжали существовать в них, ощущая все прочие миры цветными миражами.

Кто-то, сидевший позади меня, выразительно чихнул и принялся церемонно и громко сморкаться. В Испании этот шумный ритуал – обычное дело. На сей раз мое русское «я» ничуточки не поморщилось, я уже привыкла. Лишь на стыках двух жизней такие отличия высвечиваются особенно рельефно. Позднее они становятся незаметными.

– Ты пойдешь сегодня на вечеринку, которую организует Хуан Мануэль? – спросила я у Марии, когда лекция подошла к концу.

– Хотелось бы, – отозвалась она, сосредоточенная на сборах. – Но не получится. Поеду к маме в Рекену на выходные. В эти субботу и воскресенье я не работаю.

– Понятно. – Я тяжело вздохнула. – Мне будет тебя не хватать.

Я в самом деле постоянно нуждалась в присутствии кого-то надежного и цельного, такого, как Мария, с четкими взглядами, с твердыми стенами внутреннего мира, стенами, похожими на кирпичные своды домика третьего поросенка из знаменитой сказки про поросят. Как бы я ни старалась, мой внутренний мир окружали лишь соломенные стены, легкие и пропускающие воздух. Их можно было взять и перенести на новое место. Они могли распасться от дыхания волка. Я была Наф-Нафом, и ничего уж с этим не поделать.

– Не расстраивайся, – сказала Мария. Ее голос был спокоен, в нем звучала уверенность. – Я думаю, тебе понравится.

– Кто знает, – усомнилась я.

Мой день набирал обороты, как разгоняющийся поезд. Долгий период утреннего ожидания на перроне закончился, медленное отправление тоже завершилось, события дня так и сыпались одно за другим. Это был слоеный пирог обычного университетского дня. Слой укладывался за слоем с такой скоростью, что я не успевала замечать. За медленной дремотной лекцией Хулии, в стиле буддистской медитации, следовала живая озорная лекция Энрике Мартинеса. Худенький невысокий сорокалетний Энрике отчаянно острил, отвешивал комплименты дамам, сыпал метафорами, именами, образами. Напоследок он проанализировал «Транссибирский экспресс» Блеза Сандрара. Уже покидая аудиторию, он бросил мне на прощание: «Прекрасная Оли! Нам следует обсудить это произведение за чашечкой кофе. Интересно было бы узнать ваш русский взгляд». В предложении не было ни капли кокетства, обычное деловое предложение в испанском стиле, но моему русскому «я» оно пришлось весьма по душе. В нем было что-то душевное и немножечко личное…

После лекций меня ждала библиотека. В двух шагах от университета, она поражала своим мраком: в толстых молчаливых стенах виделось некое подобие склепа. Затем следовал поздний обед на лавочке, залитой солнцем, в скверике с лилиями, обволакивающими своим душным густым ароматом. Из университетского двора узенькие улочки вели меня к ученикам. Урок у худенькой, полупрозрачной, воздушной Лурдес, которой только-только исполнилось девять лет, бесцветной и лишенной всякой способности к иностранным языкам, но при этом очаровательно-застенчивой. Урок у большеглазого смышленого Карлоса. К вечеру – еще одна паутинка дороги: дороги домой. А ночью – на встречу студентов, которых собирал Хосе Мануэль. И уже в глубокой тьме немного пьяная, с растрепанными волосами цвета моего соломенного домика, в белом платье, в котором я походила на большую белую птицу, и в сапогах на шпильках, я отправилась не домой. Я ехала на велосипеде по ночным улицам, освещенным неестественно ярким пламенем фонарей, туда, куда меня звала природа, куда просилась моя душа, к моему истоку, к началу всей земной жизни, к чреву матери – к ночному морю. Оно чернело огромным пятном, затягивало меня, как в черную дыру. Оно дышало покоем. Оно спало. Раскаленные головы фонарей нарушали интимность свидания с ним, но я все равно была счастлива. Мой день был полон, наполнен до краев людьми, событиями, образами, голосами, чужими мирами. И на вершине его, как на десерте – вишенка, была встреча с морем.

Это был мой один из многих, обычный и при этом удивительный день.

Комната – на троих, кухня – в конце коридора…

Истории о студенческом быте и досуге

Александр Мелихов (Санкт-Петербург)

Тени в Биржевом

Тысячу лет я не заглядывал в этот Биржевой переулок – смесь складских задворок со скромным классицизмом. На месте сарая, которому вечно требовались загадочные галтовщицы и каландровщицы, возводится что-то фешенебельное, помесь сундука с аквариумом, но Славка с Женькой предстали передо мною как живые. Мы шагаем из общаги ко всем Двенадцати коллегиям и, перемигнувшись со Славкой на углу Среднего и Тучкова, вопреки очевидности уверяем негодующе фыркающего слюной через сломанный передний зуб Женьку, что в обход по набережной Макарова короче, чем по Биржевому. Ударив по рукам, мы со Славкой немедленно ударяемся в галоп и выскакиваем на мою теперешнюю позицию метров на пятьдесят впереди честно шагающего Женьки, и он долго дивится этому странному феномену. Он всегда и привирал-то прежде всего из-за своей доверчивости. Вот из-за этой-то доверчивости к себе Женька с забытым в наш век достоинством (образец – Жерар Филип в «Красном и черном») отбрасывал как бы черные волосы как бы скрипача (завершить азы ремесла помешал абсолютный слух и стремление иметь дело только с музыкальными шедеврами) и единственный из моих знакомых употреблял слово «благородство». Поскольку себя он судил по чувствам, а других по делам, в благородстве он не имел себе равных. По крайней мере, делился благородством он только со мной: «И какой благородный – последним поделится». Наше с Женькой знакомство, вернее, столкновение, произошло во время первого же, сентябрьского выезда на картошку, где я впервые увидел таинственные папоротники. Я, как всегда, вкалывал от избытка сил, не иссякающих даже от беспрерывного захлебывающегося зубоскальства. Когда мы уже рассаживались по автобусам, какой-то волосатый чувак, косивший под испанца, но, если приглядеться, с мягким носом и безвольным подбородком, очень уж сострадательно, будто безногую, устраивал к нам отставшую девицу, а я в бестактном опьянении орал, что ничего страшного, здесь один воздух миллион стоит. «Вот ты и дыши свежим воздухом!» – оскорбленным сиплым голосом громко ответил липовый испанец. И вдруг через пару дней этот хмырь – весь обтянуто-черный, словно злой волшебник из «Лебединого озера», как ни в чем не бывало попросил у меня рубль до завтра. Я дал ему последнюю пятерку разменять в буфете – сдачу пришлось ждать примерно неделю. Он благодарил меня с забытым ныне благородным жаром: «Ты страшно меня выручил!» Можно ли после этого сказать: «Ты страшно меня подвел»?

Добил я Женьку тем, что почти наизусть знал Ильфа и Петрова – мои научные подвиги упали на почву, уже унавоженную чепухой. И когда мы в общаге заводили умные разговоры, Женька от восхищения начинал мять и оглаживать мою руку, покуда Славка не принимался еще более умильно оглаживать другую мою кисть. В зависимости от настроения Женька мог, сверкнув угольно-желтыми глазами, бешено хлопнуть дверью, но мог и прийти в удвоенное умиление от эстетической завершенности Славкиного ехидства: нет, ну какой Роич – это прямо Россини, послушайте, послушайте, это же такой Роич!.. Громким, несколько гундосым голосом (вечный насморк уроженца Крыма) он с абсолютной точностью выпевает проигрыш «Дона Базилио»: «Ти-ри-рьям, ти-ри-рьям, ти-ри-рьям – это же такой Роич! У вас нет Гяурова?»

Моего последнего Гяурова украсть еще не успели, и Женька тут же совал пластинку в фибровый чемоданчик проигрывателя.

– Послушайте, послушайте – блль! – поцарапал (мое сердце, но я терплю – гость!) – хорошо с вами! Люська вот никогда не слушает: Бах, не Бах – сразу начинает шуршать. Я взрываюсь: тупая корова! Хорошо женщинам, от всего могут защититься слезами, может, я бы тоже так хотел! Люська в столовой всегда берет вилку только на себя, твой муж, Ковригина (муж Ковригиной – это я), никогда так не делает, я уж какими ее только словами… То, что она красавица, еще не дает ей права…

По нашим лицам прокатывается сдавленное негодование: Люська вовсе не красавица. Но нас выводит из себя не Люськин нос турецкой туфлей, а бесцеремонность, с которой Женька навязывает нам свою личную сказку.

В имущественных делах Славка действовал без экивоков. Мы же с Катькой (особенно Катька) были люди широкие. Еще полные голодранцы, мы уже держали открытый дом. Но нас (особенно Катьку) раздражало, когда не слишком в данный момент званый Женька, не позволяя нам проявить нашу широту, с неудовольствием крутил головой: «Что-то совсем не хочется есть!» – и один за другим отправлял в свой рот считаные куски.

Господи, с некоторых пор Женька взял еще и моду поглядывать на Катьку с надколотой, как чашка, гусарски-хулиганской блудливой улыбкой, этаким чертом подсаживаясь к столу то одним, то другим боком: «А ты, Ковригина, оказывается, ничего…» Да не с некоторых, а именно с тех пор, когда ястребиным взором опытного жуира высмотрел на ребре, так сказать, моей ширинки лоснящийся краешек: «О, поздравляю!» – в тот же вечер надменным тоном знатока он отметил у Ковригиной чувственные губы и красивые ноги (о которых мне почему-то хотелось сказать: «полненькие ножки в ботиночках» – дешевые суконные ботики придавали ее ногам что-то детское). А после нашей женитьбы он начал похваливать и Катькин ум: «Видно, чья школа». Катька выходила из себя: «Можешь ты понять, что он меня и выбрал не случайно?!» Но прежде всего из-за ее патетичности (сколько бы ни хохотала из-за всякой ерунды) у Женьки не было ни малейшего шансика: меня не столько злила, сколько изумляла его наивность, когда он мечтательно говаривал: «Чужая баба слаще меда… Жалко, мы с тобой друзья!..»

Ну наглец – для Катьки вообще не существует таких предметов, как «флирт», «роман» (хотя в первое время меня частенько коробило от рассыпаемых ею всуе словечек «влюбился», «влюбилась») – только Любовь До Гроба К Лучшему Человеку На Земле. Нам с нею было так классно дружить, что мне очень трудно дался первый шаг вниз – от дружбы к любви. Хоть парень я, в общем, не робкий: наверно, минут десять, прежде чем клюнуть, приближался к ее обреченно замершему глубокому пробору в пышном золоте, тускло мерцающем среди нищего скверика за темной махиной недостроенного кинотеатра «Прибой». Но попробуй дать волю рукам, если мысли скованы целомудрием дружбы. «Может быть, не надо, нам же и так хорошо? – еще не раз умоляли Катькины чувственные губы, но с запущенного конвейера не соскочишь. – Когда начинают лезть целоваться, – грустно сказала Катька, – меня всегда такая скука охватывает… Я боюсь, что и сейчас она начнется…»

Я еще не научился вышкуриваться – скучно, мол, так и не целуйся, вместо этого я посетовал не без кокетства, что напрасно, может быть, пошел на матмех, а не на флибустьерское отделение мореходки – там бы я развернулся!

– А я рада, что поступила на матмех. Иначе бы я тебя не встретила.

Смутившись, я увел разговор в сторону, но когда минут через десять я попытался вернуть его обратно, Катька воспротивилась:

– Что же я буду каждые три минуты объяснение в любви закатывать…

Любви… Если это любовь, значит, я действую как положено. Что означало обращаться с другом как с дешевкой. И в конце концов мне это удалось. Начал даже усматривать нечто молодецкое в Женькиных историях, где напыщенное мешалось с полупаскудным-полуидиотским: вечерний матмех, красавица Люська со своей турецкой туфлей на лице, в груди горит огонь желанья, клеенчатый диван в незапертой преподавательской, внезапная уборщица, Люське что – дернула юбку книзу, а он пока заправит… Сунул под свитер… Вообще, лучше всего штаны надевать без трусов, тогда и ширинка становится вполне вольготной…

Увы, с этим не поспоришь, когда важен результат, а не антураж. Но Женькино внимание как-то пачкало. Не то чтобы я твердо считал секс уделом исключительно дешевок – порядочные люди тоже как-то должны были уделять этому делу какую-то дань, – но примериваться к отдельным деталям знакомых девочек – «Какие у Буланиной ноздри! И подбородок!» – это уже черт знает что. А уж сказать о пятилетней девчушке: «Смотри, какие негритянские губы – кто-то ведь будет их целовать», – коз-зел…

Женька бывал ужасно милым иногда.

Однажды, вернувшись из Риги, где ему пришлось коротать ночь в позе эмбриона на неласковом буржуазном вокзале, он отправился сшибить конспект в «рабочку» – большую комнату для занятий с утра до вечера и вальпургиевых плясок с вечера до упаду в кольце оттиснутых к стенам столов и стульев (жалко, рок-н-ролл, где я умел вертеть партнершу, как ключ на пальце, как раз оттеснялся менее героическим твистом). У большого полукруглого окна до полу, сквозь которое виднелись цементные фасадные знамена с заветными буквами «Л», «Г», «У», Женька увидел Верку Пташкину и немедленно рассыпался каскадом поз одна изящнее другой. «Женя, у тебя, по-моему, что-то с брюками не в порядке», – сдерживая смех, вполголоса сказала Верка, и Женька, похолодев, схватился за ягодицы – точно, обе руки угодили в расползшиеся пасти, чрез которые, ясное дело, зияли голубые кальсоны: южанин Женька постоянно разрывался между страстью обтягиваться и желанием утепляться. «Да? Скажи пожалуйста», – делая вид, будто ничего особенного не случилось, Женька вышел в вестибюльчик и долго оглядывал себя перед большим мутным зеркалом, тяжело повисшим под гравированным портретом Брежнева, на место которого неизвестные злоумышленники однажды повесили пустое ведро, и всех, кто той ночью шлялся по коридору, по очереди вызывали на беседу в комнату коменданта двое гэбистов, один маленький толстенький, другой худой жилистый, причем худой жилистый велел Юре Разгуляеву вынуть руку из кармана: «Кончай играть в биллиард», на что Юра с достоинством возразил: «Ваш дешевый юмор оставьте для своего круга»; меня при этом почему-то упустили, зато, конечно, уж я не мог упустить случая показать им, что я нисколько не боюсь, и явился добровольно.

Лопнувшим Женькиным штанам в памяти откликнулся другой звук, о котором мой русский дед так и говорил: штаны порвал.

Женька, как бы гарцуя под взглядом дежурной четверокурсницы, перебирает возле вахты письма в своей клеточке (обтянутые ножки и короткое пальто со сбитыми назад могучими плечами – правильная трапеция основанием вверх); внезапно по неизвестной причине он выдает короткую очередь – и вихрем уносится прочь. «При незнакомой еще ничего, – вечером размышляет он. – Хуже всего, когда убалтываешь».

Закрутив роман с хозяйственной Томкой, Женька устроил целую вакханалию зауживаний – Томка денно и нощно стрекотала на прокатной машинке, а Женька без устали обтягивался и красовался. Когда же беременная Томка отбыла к себе в Петрозаводск, прокат продолжал засыпать Женьку строгими открытками, пени росли, но вольнолюбивый Женька никак не желал уделить этой скуке два своих драгоценных часа. Наконец, он зашел ко мне, тщательно обтянутый, решительно перевешиваясь от чугунного изделия города Подольска. «Давай отвезем машинку в прокат?» – «Я-то за каким рожном?.. У меня своих дел…» Продолжая меня уговаривать, он потащился за мной в буфет, на почту, в баню, в кино – я оказался в решительной фазе, – так что вечером стрекоталка была вновь водружена на прежнее место.

Он мог и просто так за тобой увязаться – в тот же буфет с багровыми сардельками и желтой манной кашей, в деканат с могущественной, но снисходительной секретаршей Валей, знавшей всех хвостистов по именам и прилежаниям, в темную факультетскую библиотеку, опоясанную средневековой деревянной галереей, в кинотеатр «Знание» с малонаселенным фильмом о какой-нибудь дальней стране, – и вдруг на пересадке из морозного трамвая в морозный троллейбус вспыхнуть небывалой любовью к апельсинам. Женька должен был не просто полакомиться, а еще и упиться. Вылезаем из в муках выплясанного трамвая, съедаем по паре – Женька не упился. Снова выходим, мне совсем уже жалко денег на такую дурь, но он благородно делится, – однако съесть пять штук еще не означает упиться. От участия в третьем заезде я отказываюсь – человек не в себе: не разламывая плод на цивилизованные дольки, он въедается прямо в истекающее соком нутро. «Теперь ты понял, почему я не пью?» – гордо спрашивает Женька, и я понимаю: если относиться к себе как к заслуживающему уважения постороннему, любая дурь будет властвовать над тобой. Славка тоже мог иногда (в буфете все-таки, под рукой!) купить сразу два соевых батончика и откусывать их парой, как двустволку, – у меня есть даже свой стиль поедания, радостно делился он, – но это была забава, а не достойная серьезного отношения страсть. Хотя я и Славке слегка завидовал: что-то у меня одного нет никаких стилей…

Из романа с апельсинами Женька вынес сладкие пятна на новых брюках, которые почему-то хотелось назвать панталонами. В пору краткой любви с Томкой Женька отыскал приемлемый компромисс между обтяжкой и утеплением – Томкины чулки с атласным поясом и болтающимися резинками (колготки были еще редким земноводным), – остается восхищаться вышколенностью портного, перед которым рассеянный Женька однажды предстал в этой сбруе: в то чистое время нестандартной сексуальной ориентации придерживались лишь истинные аристократы.

У Женьки даже «индпошив» брюк превращался в громогласную, исполненную драматических событий операцию – а я первые заказные штаны – расклешенные, с горизонтальными карманами – тихо-мирно пошил исключительно под Славкиным влиянием. Размеры у нас оказались один в один, но Славкины сильные кривоватые ноги баскетболиста были чуточку короче, отчего и клеши мотались вокруг них с бoльшим историко-революционным шиком. Катька, улучив минуту, шепнула, что на мне брюки сидят лучше, чем на Славке – у меня фигура стройней. Правда, Томка в первый же вечер уж и не помню как залила мои новехонькие брюки зеленкой. Я хохотал наравне со всеми: на свете были вещи поважней потерянной двадцатки (больше чем полстипендии). Через две недели я попросил у Славки брюки-близнецы сходить куда-то на вечеринку. «Ты же свои испортил…» – насупился Славка, вместо того чтобы кинуть мне свои портки с такой же легкостью, с какой я свои зашвырнул в мешанину общего шкафа. Но и я, вместо того чтобы гордо удалиться, продолжал недоумевающе смотреть на него, и он сломался. «Я их тебе, конечно, дам, но..» – он с досадой крякнул, давая мне понять, что я не прав. И я принял их, двойники моих утраченных порток, хотя гонор настоятельно требовал отвергнуть подачку – меня удержало нечто большее, чем гонор. Через месяц я извлек озелененные штаны обратно, чтобы отправиться в них на разгрузку вагонов – и оказалось, что зеленка за это время совершенно выцвела! Как к тому времени воспоминание о трехтысячной Славкиной скупости.

У нас было принято дружить комнатами – тридцать вторая с пятнадцатой, сто двадцать третья с пятьдесят шестой, – я много их перебрал, прежде чем наконец запал на незабвенную Семьдесят четвертую. Первый курс вообще вспоминается мне чем-то вроде пьяного загула – вспыхивают и навеки пропадают какие-то лица, то ты хохочешь на неведомом крыльце, то уже рыдаешь в такси, то в незнакомой комнате с кем-то целуешься и клянешься в вечной любви, то уже в собственной квартире, чем-то смертельно оскорбленный, ищешь бритву, чтобы зарезаться или зарезать… На втором курсе ты уже человек с репутацией и даже с некоторыми признаками вменяемости: случается, ты целую неделю не меняешь мнений, временами бываешь способен говорить, не захлебываясь и не переходя на крик, а в отдельные месяцы проводишь вечера в одной-двух, а не в десяти-двадцати компаниях. Трезвели все, лихорадочные братства уже не вспыхивали с первой же минуты, чтобы назавтра навеки рассыпаться, и запомнились мне из этой вакханалии больше всего те, кто и тогда умел не пьянеть.

На втором курсе народ уже расселялся не по прихоти канцеляристки, а по интересам – друг к другу, к учебе, к бабам, к водке, к музыке, к бардаку, к чистоте, – последняя страсть и породила легендарную Семьдесят четвертую – с пикейными покрывалами, крахмальной скатертью, фаянсовыми чашками и новым белым чайником (в стандартную экипировку входили вечно воруемые друг у друга зеленые в яблоках: чертыхнешься, взлетишь на другой этаж и в тамошней кухне прихватишь другой, такой же кипящий).

Дальше туманятся наплывающие друг на друга размытые эпизоды: Томкина беременность пополам с запущенной учебой; исполненные бесчисленных психологических нюансов их бесконечные разборки с Женькой, пересказываемые мне с такой пылкой обстоятельностью, что через щербину то и дело вылетали благородные брызги; Томкины усилия спастись от надвигающегося отчисления (пытаясь навязать реальности угодную ей модель мироздания, она беспрерывно строила графики, совершенствуясь в том единственном, что и без того получалось). Еще еле слышно звучат отголоски первой нашей вечеринки в Семьдесят четвертой, организованной девочками с беспримерной утонченностью – не накромсанная ветчинная колбаса с изнемогшими скрюченными солеными огурцами, но – меня поразило, что и Катька знала имя этого диковинного салата: «оливье». «Я слежу, как Воронина крошит колбасу, и чувствую, что меня раздражает в ней все – лоснящиеся руки, нож, к которому прилип кусочек жира…» – глубины собственной души служили для Женьки неиссякаемым источником аппетитных наблюдений.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?