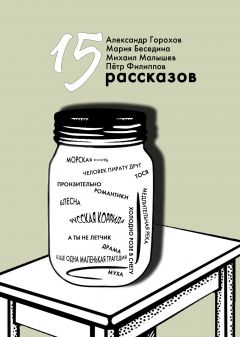

Текст книги "15 рассказов"

Автор книги: Михаил Малышев

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)

4

Александр Горохов

Еще одна маленькая трагедия

На кухне, около мойки, рожала тараканиха. Она лежала на спине, подняв кверху согнутые в коленях лапки, как будто, раскачивалась-раскачивалась на стуле, да и опрокинулась. Наверное, это были ее первые роды – орала она невыносимо, причитала и материлась. Говорила, что больше никогда и никому не даст. Что их несчастному древнему племени одни несчастья в этой жизни остались. Что тактичнее и умнее их, тараканов этом мире никого просто не существует. Что как только, пусть даже посреди ночи, хотя припрется на кухню они, из врожденной вежливости, немедленно покидают ее, чтобы мешать, не то что этот вечно линяющий кобель. Что едят они ничтожно малые крохи, да те, как правило, уже выброшенные, не то что слюнявая кобелина, на которую за один раз, изводят буханку хлеба, да еще и миску щей. Так она обожрется, а потом еще им несчастными тараканами, закусывает.

Что не дай бог сейчас в кухню зайдет хозяйка со своими вонючими тапками.

Вокруг хлопотали и суетились родственники. Бледный, но все-таки рыжий, жених нерешительно переминался с ноги на ногу и через каждые три минуты спрашивал:

– Может, чего принести?

– Ой, – орала роженица, – зачем я с таким идиотом связалась.

Теща идиота стояла, изображая одновременно свою правоту, превосходство и сочувствие к дочке. Тесть помалкивал, но про себя повторял: «Ну и сволочи же все бабы!».

Наконец родила. Девочку. Вопли прекратились. Ребеночка поднесли мамаше Родственнички умилялись. «Какая миленькая, смышлененькая, глазастенькая». И та, за минуту освоившись и поняв, кто тут главный, уже строила глазки усатому врачу-акушеру. А тесть очередной раз про себя повторил: «Ну и стервы же бабы!».

– А вот тут вы, батенька, не пгавы. Агхи не пгавы, – сказал один в кепке, очень похожий на портрет с рыженькой бородкой, работы художника Бродского. – Девушек надо любить. Именно этому учит наша пголетагская пагтия. Именно наша пагтия предоставила впегвые в миге им гавные пгава, свободу, гавенство и бгатство.

– Бгядство вы им предоставили, это точно, не то возразил, не то согласился тесть.

– Истогия нас гассудит, – обиделся тот, – но девушек, ггажданин хогоший, мы вам в обиду не дадим!

– Девушек? Да это дочка моя! – повысил тон тесть.

– Для нас все гавны. Закончил рыжебородый и, заложив руки за спину, удалился.

– «Все бабы стервы», – вслух подытожил диспут, оставшийся в меньшинстве, тесть. И передразнил: «Гавны, бгядство». Ругнулся: «Бдун старый, попался бы ты мне в семнадцатом». И уточнил: «До 25 октября по старому стилю».

Но молох истории, в виде хозяйки, вошедшей с тапкой на кухню, навсегда оборвал угрозу. Через минуту, когда шум стих, из щели выглянула рыжеватая бороденка и победоносно подытожила дискуссию:

– Истогия не пгизнает сослагательного наклонения!

Да, история, она ничего не признает. Особенно историки. Пройдет лет сорок и рыжие станут красными, красные станут белыми. Белые – зелеными. Зеленые, прости господи, голубыми.

Вот, например, взять историю древней Руси. Черным по белому написано: «И не было у них между собой согласия. И встал род на род. И была у них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе:

– Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пригласили на царство варяга, Рюрика с братьями». Сказали руси, чудь, словене, кривичи, и весь.

– «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

Ну и те уважили. Земли и хоромы с добром свои побросали, и поперлись к нам. За тысячу верст киселя хлебать.

Я представляю, как жены славянские обрадовались. Вот к примеру. Прихожу я домой, повздорил со своей красавицей, а потом и говорю:

– Хорошо у нас в квартире, радость моя. И ремонт только что сделали. И зарплата, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, а порядка нету. Давай, родная, пригласим к себе соседа алканавта, громилу с третьего этажа, братьями уголовниками, пусть правит нами. Он у нас порядочек-то наведет.

Жена моя ненаглядная, небось, покрутит пальчиком указательным у виска и ответит:

– Никак, глубокомысленный ты мой, крыша у тебя поехала. Ты что, голубь сизокрылый, последних мозгов лишился.

А вот в историческом контексте, слушаем мы эту бредятину, да еще детей учить ее заставляем. А вы говорите: «Тараканиха рожает, тараканиха рожает». Тут с самого начала в нашей истории все наперекосяк идет. Да и в новейшей истории не лучше.

5

Мария Беседина

Тося

Тосе в феврале стукнет 88. Она совсем еще не развалина – запросто может поднять ведро картошки из погреба, ходит по субботам на рынок, потихоньку волоча за собой старенькую скрипучую тележку, помнит всю свою жизнь и рот у нее не запавший, как у большинства стариков, а сжат энергично и по-деловому, хотя и скрывает почти полное отсутствие зубов. У Тоси в Бекетовке свой небольшой домик. Его деревянные, потемневшие доски с облезшей голубой краской высушены солнцем и вымочены дождем до такой степени, что приобрели какой-то неистребимый серо-пыльный запах и покрылись зеленой коркой древесного мха-лишайника. Полы в доме прогнулись, полны заноз и торчат отовсюду ржавые шляпки гвоздей. В доме есть особый темный угол, где пришпилены булавками к ручному вязаному ковру бумажная иконка какого-то сердитого святого и Колина фотография, загнувшаяся на углах и пожелтевшая, а под ковром сидит в синем ведре древний полузасохший кактус. Вся мебель в двух небольших комнатах – и шкаф, и пузатый комод, и стол, и черно-белый «Рубин» покрыты затейливыми кружевами – это рукодельничала сама Тося, пока глаза и руки ей позволяли. Днем Тося занята обычными хозяйственными делами, а вечером идет к соседке смотреть новости и сериалы, и поговорить о всякой всячине: о том, какой дорогой стал сахар, и почему у Тоси по ночам отекают ноги и стреляет где-то внутри «селезянка», и что Маньку Никитину на прошлой неделе отнесли, а баба-то молодая была, и огурцы в этом году уродились никудышные…

Истощив запас тем для разговоров, старушки крестятся и расходятся, желая друг другу доброй ночи, и для Тоси наступает самое тяжелое время суток. Она спала плохо – что-то непонятное и тревожное приходило к ней с наступлением темноты, и нельзя было от этого избавиться. Это что-то смотрело на нее из темных углов комнаты, с Колиной фотографии, из выпуклого экрана «Рубина», смотрело долго, неотрывно всю ночь. Иногда она высовывала голову из-под одеяла и внимательно, не моргая, до слез в подслеповатых глазах вглядывалась в темные углы. Но комната была пуста, и лишь иногда ей чудилось какое-то слабое шевеление черного, бесформенного существа, страшного, молчаливого. Ей становилось жутко – чудилось каждый раз, что это ждет смерть – тихая, безмолвная и неизбежная. Когда становилось совсем невмоготу терпеть этот неотрывный и страшный взгляд, Тося, кряхтя, вставала с постели, надевала поверх ночной рубашки шерстяную кофту и садилась за стол у окна. Из ящика со сломанной ручкой она доставала тонкие хрупкие листки пожелтевшей бумаги, разглаживала их на столе и в который раз перечитывала вслух заученные наизусть строки:

«Здравствуй, дорогая моя Тося! Муж твой, Николай, жив, здоров, чего и тебе желает. Скучаю я по тебе, Тося, сильно, бывало, глаза на привале закрою – и сразу мерещится мне наша с тобою хатка, и вишня в палисаднике, и даже подсолнух, тобою посаженный…». Тося откладывала письмо в сторону и молча закрывала лицо сморщенной старческой ладонью с синеватыми прожилками. Между пальцев у нее просачивалась одинокая мутная слезинка и разбивалась о полировку старого стола…

Раз в неделю, по воскресеньям, к Тосе прибегала ее ближайшая и единственная родственница – племянница Настасья, круглая, говорливая, с неиссякаемой энергией, которая ключом била из ее розового большого тела. Настасья приносила продуктов, бидон молока, раскладывала все на столе, носилась по комнатам, вытирала наспех полы, помогала постирать белье, и беспрерывно говорила. Тося легко улыбалась – ей было приятно видеть живого и веселого человека в комнате, где пряталось черное существо, которое, казалось, боялось прихода Настасьи и временно уползало куда-то.

Настя давно уже уговаривала Тосю переехать к ней и приводила веские и правильные доводы:

– Будешь жить с нами – в тепле, в догляде, ну что ты всю жизнь одна маешься. Не молодая уж поди. Опять же, газ, вода у нас есть, поликлиника рядом. Че, плохо что ль? А если ты стесняешься, так ты это брось – Федька мой сам тебя зовет…

– Ну куда я поеду, Настенька? – горестно качала головой Тося. – Столько здесь прожила, прикипела. И дом куда девать?

– Продадим! – мгновенно находилась Настя. – Не купит кто, так Федька мой растаскает на сарай – к весне поросят заводить.

Но у Тоси в слезящихся глазах и во всей сгорбленной фигуре читалась такая непоколебимость, что Настя сразу понимала, что заводить разговор о поросятах ни к чему – Тося из дома никуда не уедет.

– Ты вот представь, – говорила Тося, вздыхая и словно оправдываясь за свое глупое упрямство. – Вот приедет мой Коленька с войны, а дома-то и нету… Постоит-постоит, и уйдет опять. А куда ему деваться-то Настенька? Никого на белом свете у него не осталось…

Настя поджимала губы, хватала ведро и убегала на огород, нарвать помидоров к ужину. А Тося молча покачивала головой и улыбалась Коленькиной фотографии, фотографии ее двадцатилетнего мужа, которой через две недели после свадьбы ушел на войну и сгинул навсегда где-то в брянских лесах летом 42-го…

6

Мария Беседина

Драма

От Ларисы Ивановны ушел муж. Происшествие это, казалось бы, обыденное для семей, подобных Солохиным, наложило огромный и горький отпечаток на душу Ларисы Ивановны. Она впала в глубокую депрессию. Ее терзали мысли о собственном несовершенстве и бесполезности. Она совершенно забросила домашние хлопоты и все свободное время пролеживала на диване, мучаясь дикой мигренью. Ее сын Кешка, возвращаясь из школы, получал очередную порцию супа и исчезал из дому до позднего вечера, радуясь неограниченной неожиданной свободе. Единственным минусом ухода отца из семьи Кешка считал прекращение возможности таскать папиросы. Теперь приходилось клянчить деньги у Ларисы Ивановны, которая, круглосуточно погруженная в мрачные раздумья, крайне редко реагировала на Кешкино нытье. На работе, где Лариса Ивановна занимала почетный стол паспортистки, ее как могли утешали коллеги-подруги и часто предлагали ромашковый чай. Лариса Ивановна стала невероятно рассеянной. В бланки паспортов она вписывала исковерканные имена и фамилии и ставила даты давно прошедших эпох. Ларису Ивановну жалели, понимали ее семейное горе и все настойчивей предлагали путевку на юг. После работы Лариса Ивановна заходила в магазин, угрюмо простаивала в очередях, покупала говяжий фарш, двести граммов кильки для кота и совсем не отвечала на выпады толстой агрессивной продавщицы. Она даже не устраивала скандал, когда продавщица ее открыто обвешивала, о чем сообщали стоящие сзади в очереди бдительные старушки. Ларисе Ивановне было все равно.

Ее подруга, соседка Маруся, забегавшая обычно по вечерам на чашку чая, долго и с чувством рассказывала Ларисе Ивановне, что все мужики сволочи и иного она от мужа подруги не ожидала. Лариса Ивановна соглашалась, вздыхала, а потом говорила полным боли и обиды голосом:

– Ну все ж таки семья, Марусечка… – и начинала плакать.

Марусечка жила одна и всем говорила, что она наисчастливейшая женщина, хотя весь дом знал, что к ней ходил по вечерам пропойца, грузчик из соседнего магазина, и то потому, что Маруся гнала самогон, а сама была страшная как крокодил. Бабушки у подъезда почтительно умолкали, когда Лариса Ивановна, нагруженная фаршем и с горестным лицом проходила мимо них в подъезд. Как только ее мощная, тренированная сумками спина скрывалась в сумрачной, пахнущей кошачьими экскрементами, темноте, бабушки, перебивая друг друга, начинали обсуждать несчастье Ларисы Ивановны, каждый раз приукрашивая произошедшее новыми невероятными подробностями. Оказывалось, что муж Ларисы Ивановны ушел к какой-то дамочке, работающей то ли в школе, то ли в отделе образования, и что у нее хорошая двухкомнатная квартира, и, конечно, лучше жить там, чем ютиться с Ларисой Ивановной в старенькой коммуналке. Позже выяснялось, что муж, оказывается, не раз эту дамочку домой приводил, пока Лариса Ивановна паспорта вправляла, и что дамочка собой видная, в капроновых дорогих чулочках и дефицитной кофточке. Сама Лариса Ивановна догадывалась, о чем беседуют старушки и от этого ей становилось еще тяжелее, потому что до трагедии, постигшей ее, она сама с удовольствием сплетничала со старушками и знала, какие нелепости там можно придумать.

Спала Лариса Ивановна плохо. Просыпалась каждый раз от того, что ей чудилось, будто рядом на кровати переворачивается с боку на бок муж. Но рядом высилась прохладная и белоснежная подушка, девственно чистая и непримятая, а муж был далеко и какая-то другая женщина просыпалась, когда он ворочался.

Прошел месяц. Лариса Ивановна страдала. Одним промозглым вечером Маруся заявила, что видела мужа воскресным утром на станции электрички совершенно трезвого и в полном одиночестве. У Ларисы Ивановны радостно забилось сердце. Потом Кешка проговорился как-то, что отец недавно заезжал и сунул ему трешку на мороженое. К Ларисе Ивановне вернулась способность улыбаться. А потом случилось…

Тем ярким весенним днем Лариса Ивановна вернулась с работы рано – у них был короткий день перед майскими праздниками. Сложив в коридоре сумки и открыв холодильник, она обнаружила, что негодный Кеш-ка сожрал всю колбасу и разлил суп. Часам к пяти, когда суп был вытерт, а на плите кипел новый, позвонила Маруся и сказала, что в магазин завезли свежие пельмешки. Лариса Ивановна начала собираться, схватила хозяйственную сумку, как вдруг по коридору разнеслись громкие, до боли знакомые трели звонка…

В первый рабочий день после праздников в загсе все сидели сосредоточенные и хмурые, с еще не выветрившимся майским хмелем в голове. Ларисы Ивановны еще не было – это был тот редчайший случай, когда она опаздывала на работу. Поэтому все с таким интересом подняли головы, когда хлопнула входная дверь и застучали ее твердые, решительные шаги по коридору. Наконец появилась в дверях сама Лариса Ивановна – в белой кружевной кофте, с новой химкой на голове и большим, начинающим зеленеть, синяком на левой скуле.

– Вернулся? – затаив дыхание, спросили паспортистки. Счастливая Лариса Ивановна гордо кивнула головой.

7

Мария Беседина

Романтики

Эта история о простых девочке и мальчике. О том, как они в первый раз полюбили. И ни о чем больше. Если кому неинтересно, может не читать дальше. Они бы и не хотели, может, чтобы вы читали.

Воняло на весь дом тушеной капустой с сосисками. Есть хотелось сильно, но чувство оскорбленного достоинства все еще перебарывало голод, хотя Настя знала, что ненадолго. К вечеру захочется жрать неимоверно и волей-неволей придется пойти на кухню и выслушивать упреки. Мать ворчала на кухне, тряся нервно бигудями и животом, отец бубнил в зале, лежа полуголый и волосатый в растянутых трениках на продавленном диване с пультом наперевес, как мелкий африканский божок с тотемом, и не было от них спасения нигде в квартире, даже в общей с сестрой комнате. Поэтому Насте приходилось подолгу сидеть в туалете в наушниках, пока яростным стуком и руганью ее оттуда не выгоняли, и не начинали пилить по-новой. Мать у Насти торговала китайскими куртками на рынке и почтительно называла эту толкотню бизнесом. Отец работал водителем на маршрутном автобусе, а после работы «бомбил» на старой развалюхе-«шестерке». Сестре было девятнадцать, и во всем мире нельзя было найти человека, который смог бы поставить ее на место. Настю третий день не выпускали из дому за мелкий, в сущности, проступок – небольшую пьянку после дискотеки, когда Настю принесли домой подружки, а по пути она подрала колготки, сломала каблук и всю ночь потом мучалась над унитазом. Просто посидеть дома, да еще с жесточайшего похмелья было бы еще терпимо, но мать на днях оштрафовали и теперь ей необходимо было некоторое время восстанавливать душевные силы путем упреков домашних в неблагодарности. Обычно на передовой оказывался отец, часто – сестра, но несчастная Настина пьянка изменила ситуацию и под огонь теперь попала она сама.

Настя сидела на подоконнике и смотрела на окна соседнего дома. В Вовкиных окнах горел свет и кто-то ходил там – его мать, наверное. Вовки, наверняка, еще дома не было – он работал допоздна, а потом еще и пиво пил с пацанами из мастерской, раньше одиннадцати домой редко возвращался. Они часто собирались компанией у его подъезда, там стояли лавочки и удобный для питья столик, и он, проходя мимо, всегда здоровался с пацанами, иногда даже останавливался и недолго разговаривал о чем-то, и улыбался своей волшебной улыбкой. Но всегда недолго – он же взрослый, старше их, а на девчонок вообще внимания не обращал. Однажды она нарочно ждала его у подъезда, такая расфуфыренная, на шпильках – ох и досталось от сестры за эти шпильки, с тонкой сигаретой, притворялась, будто ждет Машку – а он прошел мимо, бросив мимолетный взгляд, может, и узнал ее, девчонку из компании знакомых прыщавых малышей. Он, наверняка, не помнил даже ее имени – и просто слегка кивнул. Настя тщательно скрывала от всех, что любит Вовку – он был не крут, совсем не крут, может даже и лох и никому из девчонок не нравился – маленький, ушастый, белобрысый. Только и хорошего было, что улыбка и ямочки на щеках. А когда невзначай завела о нем с Машкой разговор, дескать, помнишь такого-то такого, в том-то подъезде, вот вчера в клубе его видела, а Машка скривилась и сказала:

– Этого стремного? И че?

И у Насти вспыхнули щеки, хорошо, что темно было. И сказала:

– Да ни че, просто…

А потом она всю ночь не спала и злилась на Машку, что та такая грубиянка и свинья, и в прошлое воскресенье сильно избила девочку готку, а такие люди объективных оценок давать не могут. Потом злилась на Вовку, что он такой стремный, будто сложно быть реальным пацаном, хоть бы одевался нормально, а потом и на себя дуру, потому что он ей нравился и ничего она поделать с этим уже второй год не могла…

– И когда же это кончится, а? Родила на свою голову! – раздался надрывный голос матери и она зашумела чем-то в кладовке. – Ни малейшего понятия…

Настя вздохнула и спрыгнула с подоконника, завалилась на кровать, воткнула в уши наушники. Приоткрылась дверь и просунулась в щель взлохмаченная голова отца:

– Че, оглохла что ли? – закричал он. – Где сотня, на холодильнике лежала?

– Сами куда-то засунули, а на меня валите! – сделав оскорбленную мину, закричала Настя в ответ. – Вот она мне нужна, ваша вонючая сотня! В глаза не видела!

– Че у нее, ноги что ли выросли? Ничего нельзя оставить!

– Не брала я! – кричит Настя. – И вообще она рваная была!

– Рваная?! – ужасается отец. – А как же она рваная, если ты в глаза не видела?

– Да отвяжитесь вы от меня! – Настя прошмыгнула мимо родителя и закрылась в туалете. Рваную сотню еще утром сперла сестра, опередив Настю. Отец не отвязался, начал барабанить в дверь:

– Вылезай, тебе говорю! – и уже более миролюбиво. – Иди за хлебом сходи. Настя вышла, натянула джинсики, взяла у бурчащей матери полтинник.

– И чтоб через пять минут дома была! – понеслось ей вслед. Настя и не надеялась куда-нибудь увеяться – время вечернее, воскресенье, все уже уехали куда-нибудь в город, да и куда в таком виде: не накрасилась, не помыла голову и не нарядилась, и в старых джинсах. Небо было темно-синее, бабульки еще сидели у подъездов с ветками клена в руках – отгоняли комаров, где-то далеко шумели машины, и появилось над домами рыжее зарево ярких ночных магистралей, а здесь, во дворах, было тихо и темно. Настя купила хлеб в киоске, взяла сдачу, подумала и взяла еще три чупа-чупса. Постояла немного, потом вспомнила, что ничего не ела с утра, оторвала от булки кусок и с наслаждением запихала в рот.

– Голодная что-ли? – вдруг кто-то спросил за спиной. Настя чуть не поперхнулась от неожиданности, оглянулась быстро и увидела улыбающегося Вовку. В руке он держал только что открытую бутылку пива, и на руке и шее у него темнели плохо отмытые следы мазута.

– Угу, – сказала она с набитым ртом, а сама растерялась как первоклашка на первом уроке.

– Может, тебе котлету по-киевски купить? – спросил Вовка. – Хотя нет, здесь котлеты несвежие…

– Да, не, я просто это… – хлеб люблю, – сказала Настя. – Горбушку… – а сама отступила чуть в спасительную темноту, чтоб та скрыла ее, непричесанную и ненакрашенную, в джинсах с дырками. А Вовка все смотрел на нее, будто первый раз увидел – как-то пристально, и с чуть с заметным волнением. И она подумала, что он ее не узнал.

– А пойдем ко мне ужинать, – вдруг предложил он. – У меня мама борщ приготовила. – И, помолчав, добавил: – Со свеклой.

«Он меня-за бомжу принял!» – ужаснулась про себя Настя. – «Стыд-то какой!». А сама вдруг сказала:

– А пойдем! Только ненадолго, а то меня родаки дома ждут, с хлебом…

И они пошли – Вовка с пивом и Настя с обгрызенным хлебом в пакете.

И может быть, следующим вечером они опять встретились и гуляли вдоль речки допоздна, и следующим вечером тоже, а потом, через несколько лет, поженились и у них родился маленький и ушастый, похожий на Вовку, ребенок. А может и не поженились. Может, Настя его разлюбила, а он оказался сволочью и бросил ее, беременную, а мать выгнала из дому. Или она, уставшая от быта и безденежья, запилила его, и он стал грубым и бил ее. Или, может, он запил. Или она. А может, погиб Вовка где-нибудь в горячей точке, потому что зимой его должны были призвать в армию. А может и не погиб.

Кто их знает, как у них там все сложилось. Но сейчас они шли вдвоем по вечернему дворику и в небе над их головами зажигались первые звезды, и висела желтая луна, откушенная с левого боку. И в воздухе пахло романтикой.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.