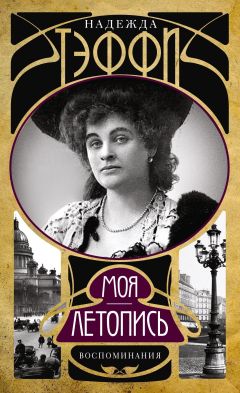

Текст книги "Моя летопись. Воспоминания"

Автор книги: Надежда Тэффи

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)

Как встретилась я с Бальмонтом

Прежде всего встретилась я с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта.

Тебя я хочу, мое счастье,

Моя неземная краса!

Ты – солнце во мраке ненастья,

Ты – жгучему сердцу роса!

Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Никольский, и было мне тогда четырнадцать лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось «посвящается Наде Лохвицкой». И упало оно, перелетев через окно, к моим ногам, привязанное к букетику полуувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. И все это было чудесно. Весна, ландыши, моя неземная краса (с двумя косичками и веснушками на носу).

Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт.

Потом, уже лет пять спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши (поэтессы Мирры Лохвицкой). Его имя уже гремело по всей Руси. От Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек читали, декламировали, пели и выли его стихи.

– Si blonde, si gaie, si femme[98]98

Такая белокурая, такая веселая, такая женственная (фр.).

[Закрыть], – приветствовал он меня.

– А вы si monsieur[99]99

Такой кавалер (фр.).

[Закрыть] – сказала сестра.

Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу.

Следующая встреча была уже во время войны в подвале «Бродячей собаки». Его приезд был настоящей сенсацией. Как все радовались!

– Приехал! Приехал! – ликовала Анна Ахматова. – Я видела его, я ему читала стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс – Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью – меня, Анну Ахматову.

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес златой венец славы. Шея его была дважды обвернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена[100]100

Елена Константиновна ЕЦетковская, третья жена Бальмонта. (Примеч. ред.)

[Закрыть], существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц – «жен-мироносиц».

– Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь, – повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что «Бродячая собака» находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно:

– Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале.

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время войны 14-го года, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему мы все не заговорили по-польски.

– Они среди нас уже почти полгода, за это время можно было успеть научиться даже китайскому языку.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

– Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?

Студенты (они потом мне об этом рассказывали) были очень расстроены.

– Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски.

Когда узнали его ближе, конечно, простили ему всё. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике мексиканцем, ясно, что в Варшаве он был поляком.

Случилось мне как-то завтракать с ним и с профессором Е. Ляцким[101]101

Ляцкий Евгений Александрович – литературовед, этнограф, религиозный публицист, издатель. (Примеч. ред.)

[Закрыть]. Оба хорохорились друг перед другом, хвастаясь своей эрудицией и, главное, знанием языков.

Индивидуальность у Бальмонта была сильнее, и Ляцкий быстро подпал под его влияние, стал манерничать и тянуть слова.

– Я слышал, что вы свободно говорите на всех языках? – спрашивал он.

– М-м-да, – тянул Бальмонт. – Я не успел изучить только язык зулю (очевидно, зулусов). Но и вы тоже, кажется, полиглот?

– М-м-да, я тоже плохо знаю язык зулю, но другие языки уже не представляют для меня трудности.

Тут я решила, что мне пора вмешаться в разговор.

– Скажите, – спросила я деловито, – как по-фински четырнадцать?

Последовало неловкое молчание.

– Оригинальный вопрос, – обиженно пробормотал Ляцкий.

– Только Тэффи может придумать такую неожиданность, – делано засмеялся Бальмонт.

Но ни тот ни другой на вопрос не ответили. Хотя финское «четырнадцать» и не принадлежало к зулю.

Последние годы жизни Бальмонт много занимался переводами. Переводил ассирийские псалмы (вероятно, с немецкого). Я когда-то изучала религии Древнего Востока и нашла в работах Бальмонта очень точную передачу подлинника, переложенного в стихотворную форму.

Переводил он почему-то и малостоящего чешского поэта Верхлицкого. Может быть, просто по знакомству.

– Кошка, кошка, куда ты идешь?

– Я иду в колодезь.

– Кошка, кошка, зачем ты идешь в колодезь?

– Пить молоко.

Когда он читал вслух, кошка всегда отвечала жеманно-обиженным тоном. Пожалуй, можно было бы и не переводить.

Переводы Бальмонта были вообще превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уайльда или Эдгара По.

В эмиграции Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире. Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставлять новое стекло не имело никакого смысла – оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно.

– Ужасная квартира, – говорили они. – Нет стекла и дует.

В «ужасной квартире» жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она и, голая, залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь, и позвали доктора.

Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:

– Вы, очевидно, ее мать?

– Да.

Еще внимательнее на Бальмонта.

– А вы отец?

– М-м-м-да.

Доктор развел руками.

– Ну так чего же вы от нее хотите?

Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные деньги делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.

Как нимб, любовь, твое сиянье

Над каждым, кто погиб, любя.

Ни какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как Бальмонту.

Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любуется ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья, и, смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе, под хохот и улюлюканье матросов.

Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего гонорар, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звенящие возможности».

– Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, – говорил он своей Елене.

Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:

– Елена была еще в своем ночном лике.

Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.

Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияло над ними. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?

И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренне. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт».

Простая фраза «Муж хочет пить» на их языке произносилась как «Поэт желает утолиться влагой».

Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и называлось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бобо» – вместо «больно», «баиньки» – вместо «спать», «бяка» – вместо «плохой». Чего только не проделывает любовь с бедным человеческим сердцем.

Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно приветлив и ласков.

– Вы ездили в Виши?[102]102

Виши славился бальнеологическими лечебницами. (Примеч. ред.)

[Закрыть]

– Да, ездила. Только что вернулась.

– Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!».)

– Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.

И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским и он смеется.

То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию – отпущение грехов.

– За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.

– Неужели двух? – обрадовалась я. – Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.

Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей птицы».

– Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.

Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.

Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.

Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь, как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали, громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик с открытым ртом и подкаченными белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.

И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское.

В замке был веселый бал,

Музыканты пели…

Бальмонт!

И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся, и мелькает в пруду волшебная рыбка.

Но от рыбки, от нее

Музыка звучала…

Прочту и начинаю сначала. Как заклинание.

– Милый Бальмонт!

Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.

Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.

45 лет

Это было вскоре после Японской войны. 45 лет тому назад. Время было удивительное, и вспоминается оно какими-то обрывками, словно кто-то растерял листики дневника и перепутались трагические записи с такими нелепыми анекдотами, что только плечами пожимаешь: неужели все это было? Неужели были такими и дела, и люди, и мы сами?

Да, это именно так и было.

Россия вдруг сразу полевела. Студенты волновались, рабочие бастовали, даже старые генералы брюзжали на скверные порядки и резко отзывались о личности государя.

Иногда общественная левизна принимала прямо анекдотический характер: саратовский полицмейстер, вместе с революционером Топуридзе, женившимся на миллионерше, начал издавать легальную марксистскую газету. Согласитесь, что дальше идти уже было некуда.

Петербургская интеллигенция переживала новые настроения сладостно и остро. В театре поставили «Зеленого попугая», пьесу из времен французской революции, до тех пор запрещенную; публицисты писали статьи и сатиры, расшатывающие строй; поэты сочиняли революционные стихи; актеры декламировали эти стихи с эстрады под восторженные аплодисменты публики.

Университет и Технологический институт были временно закрыты, и в их помещении устраивались митинги, в которые очень легко и просто проникали буржуазные городские обыватели, вдохновлялись тогда еще новыми криками «правильно» и «долой», и несли к друзьям и в родные семьи плохо осознанные и плохо высказанные идеи.

В продаже появились новые иллюстрированные журналы. «Пулемет» Шебуева[103]103

«Пулемет» Шебуева – сатирический журнал антиправительственной направленности, издававшийся в 1905–1906 гг. Первый же номер журнала был конфискован, а его издатель Н.Г. Шебуев подвергнут судебной ответственности. Но издание продолжилось. Всего за годы Первой русской революции вышло пять номеров. (Примеч. ред.)

[Закрыть] и еще какие-то. Помню, на обложке одного из них красовался отпечаток окровавленной ладони. Они вытеснили благочестивую «Ниву» и раскупались совершенно неожиданной публикой.

Как-то встретилась я у моей матери с ее старой приятельницей Л-ой, вдовой сановника. Сановник этот был другом Каткова и вообще из тех, которых потом называли «зубрами».

– Хочу почитать «Пулэмэт», – говорила сановница, выговаривая почему-то это страшное слово через оборотное «э». – Но сама купить не решаюсь, а Егора посылать неловко. Я чувствую, что он не одобряет новых течений.

Егор был ее старый лакей.

Там же встречала я своего дядюшку, бывшего в придворных кругах. Когда мы были детьми, он приносил нам конфеты с царского стола (это было очень принято). Конфеты, изделия царского кондитера, были в белых бумажках с выстриженными кончиками. Мы грызли их с благоговением. Мама сказала дядюшке, указывая на меня:

– Вот она знакома с социалистами.

Сказала таким тоном, как говорилось бы про дикаря, съедающего сырую куропатку вместе с перьями. Нечто противное и вместе с тем удивительное.

«Ну, начнется буря!» – подумала я.

И вдруг – ничуть не бывало. Дядюшка лукаво улыбнулся:

– Ну что ж, дружок, молодежь должна шагать в ногу с веком.

Вот уже чего я действительно не ожидала! А вот как случилось, что я начала шагать в ногу с веком.

В нашем дружеском кругу постоянно бывал некто К. П-в, сын сенатора, тесно связанный, к недоумению своего отца, с социал-демократами. Это была мятущаяся душа, раздиравшаяся между брошюрой Ленина «Шаг вперед, два шага назад» и стихотворениями Бальмонта.

– Вы непременно должны ехать в Женеву к Ленину, – говорил он мне.

– К Ленину? Зачем мне к Ленину?

– Как зачем? Учиться. Это именно то, что вам нужно.

Я тогда только начала печататься. Печатали меня «Биржевые ведомости». Газета эта бичевала преимущественно «отцов города, питавшихся от общественного пирога». Я помогала бичевать. Как раз в это время злобой дня был план городского головы Лелянова – засыпать Екатерининский канал. Я написала басню «Лелянов и канал».

Свой променад однажды совершая,

Лелянов как-то увидал

Екатерининский канал.

И говорит: «Какая вещь пустая!

Ни плыть, ни мыть, ни воду пить.

Каналья ты, а не канал.

Засыпать бы тебя, вот я б чего желал».

Так думал голова, нахмурив мрачный лоб,

Вдруг из канала вынырнул микроб

И говорит: «Остерегись, Лелянов,

Ты от таких величественных планов» и т. д.

Государь был против леляновского проекта, и басня ему очень понравилась. Издатель газеты Проппер был «высочайшею пожалован улыбкой» и прибавил мне две копейки. В те времена из всех газетных сотрудников только один Немирович– Данченко[104]104

Немирович– Данченко Василий Иванович – известный публицист и прозаик, брат знаменитого режиссера Вл. И. Немировича– Данченко, как популярный автор, получал большой гонорар: 10 коп. за строку. (Примеч. ред.)

[Закрыть] получал легендарный оклад: десять копеек.

Словом, карьера передо мной развертывалась блестящая. При чем тут Ленин? И чему еще можно у него научиться?

Но К. П-в вел пропаганду. Для начала познакомил меня с загадочной особой, Валерией Ивановной. Вскоре выяснилось, что это кличка, а зовут ее как-то иначе. На вид было ей за тридцать, лицо усталое, на носу пенсне. Часто просила разрешения привести с собой какого-нибудь интересного знакомого. Так привела Каменева [Розенфельда], Богданова, [Н.М.] Мандельштама, Финна-Енотаевского, Коллонтай[105]105

Видные представители большевистского крыла РСДРП. (Примеч. ред.)

[Закрыть].

Ее друзья мало обращали на меня внимания и больше разговаривали между собой о вещах, совершенно мне неизвестных и непонятных. О каких-то съездах, резолюциях, кооптациях. Часто повторялось слово «твердокаменный», часто ругали каких-то меньшевиков и часто цитировали Энгельса, сказавшего, что на городских улицах вооруженная борьба невозможна. Все они, очевидно, были очень дружны между собой, потому что называли друг друга товарищами. А раз привели совсем простого рабочего. И его тоже называли товарищем. Товарищ Ефим. Тот больше молчал, а потом надолго исчез. Сказали мельком, что он арестован.

Через несколько месяцев Ефим появился снова, но в преображенном виде: новенький светлый костюмчик и ярко-желтые перчатки. Ефим сидел, подняв руки и растопырив пальцы.

– Чего вы так?

– Боюсь попачкать перчатки. Меня переодели буржуем, чтобы я не привлекал внимания.

Камуфляж очень неудачный. Именно в этом виде он был так живописен, что нельзя было на него не оглянуться.

– Вы сидели в тюрьме? Тяжело было?

– Нет, не особенно.

И вдруг с добродушной улыбкой:

– На Рождество давали гуся (с ударением на «я»).

Но напрасно я удивлялась на ефимовский маскарад. Скоро пришлось убедиться, что это не так глупо, как кажется неопытному глазу. Валерия Ивановна уехала месяца на два за границу и вернулась в ярко-красной кофточке.

– Почему это вы так нарядились?

Оказывается, что она ехала по фальшивому паспорту, выданному на имя шестнадцатилетней безграмотной девицы. Товарищи решили, что, нарядив пожилую женщину с усталым интеллигентским лицом и пенсне на носу в красную кофту, сразу превратят ее в безграмотного подростка. И оказались правы. Пограничные жандармы поверили, и Валерия Ивановна в красной кофте въехала в Петербург.

Впоследствии, когда появилась газета «Новая жизнь»[106]106

Легальная газета большевиков, выходившая в октябре – декабре 1905 г. под руководством В.И. Ленина. (Примеч. ред.)

[Закрыть], еще искуснее скрывался от полиции Ленин. Выходя из редакции, он просто подымал воротник пальто. И ни разу не был узнан шпиками, хотя, конечно, слежка за ним была.

Стали появляться приезжие из-за границы. Большею частью из Швейцарии. Разговоры велись все те же. Ругали меньшевиков, часто упоминали Плеханова, причем выговаривали «Плеканов».

– Почему?

– Так привыкли в Швейцарии.

Многие с гордостью сообщали мне, что Плеханов происходит из старого дворянского рода. Почему-то это им льстило. Мне казалось, что Плеханов чем-то неприятно их волнует, и что им очень хочется в чем-то его убедить, и что они боятся, как бы он не ушел от них.

В этой компании очень выделялась Коллонтай. Это была светская, очень красивая молодая дама, одевалась изящно и элегантно и кокетливо шевелила носиком. Помню, был женский съезд, она выступила и начала свою речь словами:

– Не знаю, каким языком говорить, чтобы меня поняли буржуазные женщины.

А была она в великолепном бархатном платье, и золотая цепочка с привешенным к ней медальоном-зеркальцем висела до колен. Я заметила, что товарищи гордились элегантностью Коллонтай. Не помню, по какому именно случаю и когда – она была арестована. Газеты отметили, что, отправляясь в тюрьму, она повезла с собой четырнадцать пар башмаков. Товарищи повторяли эту цифру с большим уважением, даже понижая голос. Совсем так же, как говоря о дворянстве «Плеканова».

Как-то она позвала нас к себе. Валерия Ивановна повела нас по кошачьей лестнице. Попали прямо в кухню. Изумленная кухарка спросила:

– Это вы к кому же?

– К това… к Коллонтай.

– Так чего же вы по черному-то ходу? Пожалуйте в кабинет.

Валерии Ивановне, очевидно, и в голову не приходило, что товарищ Коллонтай живет по парадной лестнице.

В большом, прекрасно обставленном кабинете встретил нас друг Коллонтай Финн-Енотаевский, высокий остролицый брюнет, с головой, похожей на австрийский кустарник. Каждый волос вился отдельно твердой длинной спиралью. Думалось, что под ветром эти спирали звенят.

Подали чай с печеньем; всё как полагается в буржуазных домах, но разговоры пошли опять все те же: меньшевики… Энгельс сказал… твердокаменный… Плеканов… Плеканов… Плеканов… меньшевики… кооптация.

Все это было чрезвычайно скучно. Разбирались какие-то мелкие дрязги, кто-то ездил за границу, привозил бестолковые партийные сплетни, кто-то рисовал карикатуры на меньшевиков, которые по-детски веселили бородатых «твердокаменных» марксистов. Между ними уютно фланировали матерые провокаторы, о роли которых узнавали только много времени спустя.

Рассказывали, что меньшевики обвиняют Ленина в том, что он якобы «зажилил 10 франков, предназначенных для меньшевиков». Именно так и говорилось: «зажилил». За границей меньшевики срывали доклады большевиков; мяукали, когда выступал Луначарский, и даже пытались утащить входную кассу, которую большевики отстояли, пустив в ход кулаки.

Все эти беседы для постороннего человека были неинтересны и уважения к беседующим не вызывали. Они никогда не говорили о судьбах России, никогда не волновало их то, что мучило старых революционеров, за что люди шли на смерть. Жизнь шла мимо них. И часто какое-нибудь важное событие – забастовка большого завода, какой-нибудь крупный бунт – заставало их врасплох и поражало неожиданностью. Они поспешно посылали «своих», и те, конечно, опаздывали. Так проморгали они гапоновское движение[107]107

Священник Г.А. Гапон был организатором шествия рабочих к Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге для предъявления своих требований 9 января 1905 г. (Примеч. ред.)

[Закрыть] да и многое другое, о чем потом досадовали.

Но жизнь их мало интересовала. Они были по уши погружены в съезды, кооптации и резолюции.

Среди «товарищей» был некто вполне буржуазного типа, П.П. Румянцев. Веселый, остроумный, любитель хорошо покушать и поухаживать за дамами, часто посещавший литературный ресторан «Вена» и очень забавно рассказывавший о своих товарищах. Как-то непонятно было, какую роль мог он играть, и в его «твердокаменность» верилось плохо.

– У нас утонул пароход с оружием – есть от чего быть не в духе, – бодро говорил он. И прибавлял со вздохом: – Едемте в «Вену», хорошенько позавтракаем. Наши силы еще нужны рабочему движению.

Ну что ж поделаешь? Раз наши силы нужны, ехали их поддерживать. От гражданского долга отказываться нельзя.

Финна-Енотаевского я встречала редко. Но раз явился он совершенно неожиданно с очень странной новостью:

– На завтра назначено массовое выступление пролетариата. В Саперном переулке в редакции журнала «Вопросы жизни» устраиваем приемный пункт. Будет фельдшерица и материалы для перевязки раненых и убитых.

Я немножко растерялась. Будут перевязывать убитых?

Но Финну дело казалось вполне естественным. Он порылся в бумажнике и протянул мне десять рублей:

– Вот вам на расходы. Будьте на пункте ровно в три часа. Кроме того, вам поручается пойти сегодня же на Литейную в дом номер пять и передать доктору Прункину, чтобы непременно пришел в Саперный переулок в редакцию «Вопросов жизни» ровно в три часа. Не забудьте и не спутайте. Прункин, Литейная, десять, то есть пять. Улица Прункина…

– А на что мне десять рублей?

– На расходы.

– А П-в – тоже будет?

– Должен быть. Так не забудьте и не спутайте. И будьте пунктуальны. Нужна дисциплина, господа, иначе провалите дело. Итак, ровно в пять доктор Литейный. Записывать нельзя. Нужно помнить.

Зазвенел спиралями и умчался.

Редакцию «Вопросов жизни» я знала хорошо и даже была приглашена сотрудничать в этом журнале. Редакторами, насколько помню, были Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков (впоследствии отец Сергий). Секретарем был наш друг Георгий Чулков, а заведовал хозяйственной частью Алексей Михайлович Ремизов. Жена его, Серафима Павловна, корректировала рукописи. Словом – народ всё знакомый. Помню, как-то в разговоре Бердяев сказал мне:

– Вы, кажется, водитесь с большевиками? Советую вам держаться от них подальше. Я всю эту компанию хорошо знаю – был вместе в ссылке. Никаких дел с ними иметь нельзя.

Так как я, собственно говоря, никаких «дел» с ними и не имела, то предупреждение Бердяева меня и не смутило.

И вот теперь в этой редакции назначен пункт явно большевистский, потому что распоряжается делом Финн-Енотаевский. Или он действует просто как член какой-то санитарной комиссии по перевязке убитых? Успокаивает мысль, что П-в будет там. Он все объяснит. Все это, конечно, странно, но отступать нельзя. В руках у меня десять рублей и на совести ответственное поручение. Надо действовать. Пошла на Литейную.

Ни в доме номер пятый, ни в доме номер десятый никакого доктора не оказалось. Спрашиваю, что, может, все-таки есть доктор, но не Прункин. Или есть Прункин, но не доктор. Никого нет. Ни доктора, ни Прункина. Очень расстроенная вернулась домой.

В первый раз пролетариат дал мне ответственное поручение, и вот, ничего не смогла. Если узнают мои сановные старички – уж, наверное, запрезирают меня. Одно успокаивало – старый приятель К. П. будет на пункте. Он меня выгородит.

На другой день с утра прислушивалась: не стреляют ли где. Нет, все было тихо. Ровно в три часа (дисциплина, господа, важнее всего) пошла на пункт. В дверях редакции столкнулась с К. П.

– Ну что?

Он пожал плечами:

– Да ровно ничего и никого.

Пришла какая-то девица и принесла пакет гигроскопической ваты. Посидела минут пять и ушла. И вату унесла.

На другой день явился Финн.

– Знаете, – сказала я, – никакого доктора на Литейной ни в пятом, ни в десятом номере я не нашла.

– Не нашли? – ничуть не удивился он. – Ну, значит, с вами революции не сделаешь. Давайте назад десять рублей.

– Значит, если бы я нашла доктора, вы бы сделали революцию?

Он метнул спиралями и умчался.

– Ваши друзья мне надоели, – сказала я П-ву. – Нельзя ли их как-нибудь отвадить?

– Подождите еще немного. Скоро должен приехать Ленин. Не надо только никому об этом говорить. Он приедет нелегально. Тогда, наверно, будет интересно. Подождите. Очень прошу вас.

Стала ждать Ленина.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.